Ампутация руки после перелома

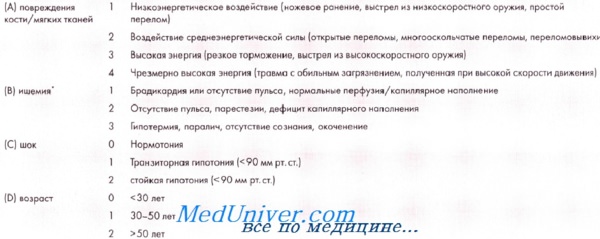

Показания к ампутации конечности при травме. Невозможность сохранения конечностиОдно из наиболее сложных решений при оказании помощи состоит в необходимости выбора ампутации или сохранения конечности при ее тяжелом повреждении. Для сохранения нормальной анатомии и функции следует приложить все усилия, но при некоторых повреждениях ампутация и протезирование окажут более действенную помощь, чем нефункционирующая нога. В остром периоде решение в основном зависит от состояния пациента и возможности вправления/реваскуляризации конечности. Если с самого начала принято решение о сохранении конечности, то вырабатывается дальнейшая лечебная тактика, которая, как правило, заключается в многочисленных оперативных вмешательствах. Определяющими моментами в процессе принятия решения будут состояние пациента и выбор уровня ампутации. В тех случаях, когда пациент информирован о лечебной тактике, решение должно приниматься с учетом его мнения. Когда приходится делать выбор между сохранением и ампутацией, следует предварительно определиться в двух важных вопросах: При тяжелой травме редко удается полностью восстановить функцию как при сохраненной конечности, так и при ее ампутации. При нестабильной гемодинамике и повышении риска летального исхода при реваскуляризации единственным выбором остается ампутация. В таких случаях можно выполнить ампутацию «гильотинного» типа, но следует использовать любую возможность проведения более дистальной ампутации и максимального сохранения мягких тканей, необходимых для формирования культи. Шкала оценки тяжести повреждения конечности (MESS) no Johansen et al. Тяжесть повреждения определяется как сумма баллов по четырем параметрам (A+B+C+D). Баллы за ишемию удваиваются, если ее продолжительность составляет более шести часов после травмы. Тяжесть повреждения, составившая 7 баллов по MESS, указывает на необходимость ампутации: В частности, стремление к ампутации ниже коленного сустава (АНКС), с максимально бережным отношением к жизнеспособным мышцам и/или кожным покровам, улучшает исход. Свободное перемещение тканей, ротационные лоскуты, пересадка кожи — все должно использоваться для максимального сохранения длины конечности и формирования опороспособной и пригодной для протезирования культи. Не многим хирургам известно, что можно выполнить, и весьма успешно, кожную пластику хорошо защищенной мягкими тканями культи. Трансплантация свободных лоскутов широчайшей мышцы спины, дополненная кожной пластикой, бережное отношение к васкуляризированным участкам будущей опорной поверхности культи и отказ от методик, в которых используются сохранившие источник кровообращения костные фрагменты из зоны перелома, делают АНКС перспективной, несмотря на значительные повреждения мягких тканей. К сожалению, решение об ампутации часто принимается среди ночи, когда отсутствует возможность консультации со специалистами, имеющими опыт сохранения конечности. Проблема требует междисциплинарного подхода. Разносторонние мнения помогают принять единственно правильное решение в отношении сохранения конечности или ампутации. Будущая функция во многом зависит от уровня ампутации. Высокие ампутации недостаточно пригодны для компенсации утраченных функций и нередко заканчиваются неудовлетворительными результатами по сравнению с альтернативным протезированием. Замещение протезом стопы и голеностопного сустава весьма функционально. Протез, используемый после ампутации, проведенной на уровне и выше коленного сустава, увеличивает энергозатраты при ходьбе и менее удобен в функциональном отношении, чем тот, который используется после АНКС. Поэтому необходимо рассмотреть любое обоснованное предложение, направленное на сохранение коленного сустава и определенной длины проксимального участка большеберцовой кости (не менее 10 см ниже сустава), чтобы обеспечить хорошие условия для использования протеза. Протезы при очень высоких уровнях ампутации бедра, экзартикуляции в области тазобедренного сустава или гемипельвэктомии редко компенсируют функцию ходьбы, поэтому, надо стремиться к оптимальному уровню ампутации бедра. Классическим примером травмы, после которой требуется решение вопроса о сохранении или ампутации, является открытый перелом большеберцовой кости с повреждением артериального сосуда (ШС по классификации Gustilo). Gregory et al. определяют конечность как «искалеченную» при серьезном повреждении трех из следующих компоненте: кожные покровы, кость, периферический нерв и кровеносный сосуд. При оценке тяжести травмы, неизбежно присутствует определенная доля субъективизма, поэтому в целях сохранения конечности было предложено несколько методик, основанных на суммировании баллов, полученных за каждое повреждение. Эти систематизирующие таблицы требуют учета различных факторов. К сожалению, ни одна из этих схем не позволяет достоверно определить необходимость проведения ампутации. И до тех пор, пока они носят только предположительный характер, будет отсутствовать их корреляционная связь с отдаленными результатами по восстановлению функции. Многочисленные нюансы, которые должны быть учтены в процессе принятия решения, относятся в равной степени как ко всему организму в целом, так и к местным проявлениям. Решающее значение имеют стадия и продолжительность шока, тяжесть сопутствующих повреждений (шкала тяжести травмы, ISS), возраст пострадавшего и преморбид-ный фон. Не менее важными моментами являются наличие ишемии, механизм травмы, модель перелома, локализация поврежденного сосуда, неврологический статус, состояние конечности и вероятность восстановления жизнеспособности мышцы после реваскуляризации. Род занятий больного и его личные пожелания тоже должны приниматься во внимание. Johansen et al. разработали бальную шкалу оценки тяжести травмы конечности (MESS). Такие классификационные таблицы были первоначально разработаны для открытых ШС переломов, но другие авторы расширили сферу их применения до всего комплекса повреждений нижней конечности. Общая оценка 7 баллов и выше по MESS предполагает необходимость первичной ампутации, т. к. редко удается успешно сохранить конечность, которая была оценена такой суммой баллов. Чувствительность и специфичность MESS нельзя считать бесспорными. Bonanni et al. с недоверием отнеслись к балльной оценке, сравнив ее с тремя равнозначными указателями. Они применили эту шкалу в отношении 58 случаев переломов и установили, что во всех случаях ни один из баллов не имел определяющего значения при составлении прогноза в отношении успешности сохранения конечности. Bosse et al. в многоцелевом исследовании пострадавших с тяжелыми травмами нижних конечностей доказали, что бальная оценка не может использоваться для прогнозирования неизбежности ампутации и функциональных последствий. К тому же, они обратили внимание, что повреждения большеберцового нерва не всегда приводили к выраженным неблагоприятным исходам в отношении функций, и что по прошествии двух лет функциональные возможности протезированной и сохраненной конечности были практически одинаковыми. – Также рекомендуем “Реплантация конечности после травмы. Показания, особенности” Оглавление темы “Травмы нижней конечности”:

|

Источник

Травматическая ампутация – это отрыв конечности в результате травматического воздействия. Бывает полной или неполной. Может возникать на любом уровне, однако чаще страдают дистальные отделы верхней конечности (пальцы и кисть). Причиной является механический отрыв, раздавливание или гильотинирование. Обычно сопровождается обильным кровотечением, может осложняться травматическим шоком. Для оценки состояния пострадавшей конечности используют рентгенографию. Лечение хирургическое – формирование культи или реплантация оторванной части конечности.

Общие сведения

Травматическая ампутация – частичный или полный отрыв конечности в результате травматического воздействия. При полном отрыве дистальный сегмент полностью отделяется от тела, при частичной ампутации происходит повреждение костей, сухожилий, нервных стволов, артерий и вен с частичным сохранением кожи и мягких тканей. Лечение травматических ампутаций осуществляют травматологи-ортопеды и специалисты в области микрохирургии кисти. Тактика лечения определяется в зависимости от состояния тканей и сохранности дистального фрагмента.

Травматическая ампутация

Причины

Чаще всего травматические ампутации случаются на производстве. Вместе с тем, в последние десятилетия в связи с широким распространением бытовых электроинструментов возросло количество травматических отрывов конечностей в быту (обычно – при работе на даче), при этом, как правило, повреждаются один или несколько пальцев, реже выявляется повреждение на уровне кисти. Отрывы конечностей могут возникать при рельсовой травме (переезде конечности колесом трамвая или поезда), а также при падении больших грузов и затягивании конечности в движущие механизмы.

Симптомы травматической ампутации

Конечность полностью или частично отделена от тела. При падении тяжелых грузов и рельсовой травме могут выявляться скальпированные или рваные раны проксимальных отделов конечности. Иногда при частичных отрывах конечность в области повреждения и ниже напоминает бесформенный мешок с раздавленным содержимым. Обычно рана обильно загрязнена. Для отрывов движущимися механизмами также характерны обширные рваные и скальпированные раны, в ряде случаев ампутированный отдел конечности разделяется на несколько фрагментов.

При гильотинных ампутациях культя ровная. Как правило, травматические ампутации сопровождаются обильным кровотечением, исключения иногда встречаются при рельсовой травме и раздавливании конечности тяжелым предметом (в этих случаях кровотечение отсутствует или минимально из-за сдавления поврежденных сосудов). Общее состояние больного средней тяжести или тяжелое. Наблюдается нарастающее беспокойство, бледность кожных покровов, падение АД, учащение дыхания и пульса. Возможна потеря сознания.

Диагностика

Постановка предварительного диагноза не вызывает затруднений. Для оценки состояния проксимального отдела конечности и исключения переломов выше уровня травматической ампутации проводят рентгенографию культи. При наличии других повреждений назначают различные исследования: рентгенографию соответствующих сегментов туловища и конечностей, лапароскопию, эхоэнцефалографию и т. д. Для определения степени кровопотери и общего состояния организма выполняют комплекс лабораторных анализов. В ходе предоперационной подготовки производят ЭКГ, рентгенографию ОГК и другие исследования.

Лечение травматической ампутации

На этапе первой помощи можно быстрее прекращают действие травмирующего агента (убирают груз с конечности, выключают вращающийся механизм и т. д.). При необходимости проводят реанимационные мероприятия: непрямой массаж сердца и дыхание рот в рот. При наличии кровотечения принимают немедленные меры для его остановки. На культю накладывают давящую повязку. Если повязка быстро пропитывается кровью, ее не снимают, а сверху накладывают еще одну. Конечность поднимают выше уровня сердца, проводят иммобилизацию с использованием специальной шины или подручных материалов (досок, картона, свернутых журналов и т. д.).

Если кровотечение не удается остановить при помощи тугой повязки, накладывают жгут на среднюю треть бедра или плеча. При высоких травматических ампутациях бедра и плеча наложение жгута невозможно, в таких случаях кровотечение останавливают, прижимая артерию в паховой или подмышечной области. Ампутированную часть конечности сохраняют вне зависимости от ее состояния – решение о возможности или невозможности реплантации может принять только врач. Если конечность оторвана частично, дистальную часть аккуратно укладывают на шину и прибинтовывают вместе с проксимальным отделом, стараясь не повредить сохранившиеся участки и не нарушить контакт между проксимальной и дистальной частью.

Если травматическая ампутация полная, оторванную часть заворачивают в сухую стерильную марлю или чистую ткань и укладывают в два полиэтиленовых пакета (один в другом). Пакеты завязывают, помещают в пластиковую посуду, посуду обкладывают пакетами с холодной водой или льдом. К узлу пакета привязывают записку с указанием даты и времени травмы. Ни в коем случае не следует обрабатывать ампутированный фрагмент спиртом или другими дезинфицирующими жидкостями, мочить, укладывать в воду или на лед – это может привести к повреждению, размоканию или холодовому поражению тканей.

При поступлении в отделение травматологии и ортопедии оценивают тяжесть состояния пострадавшего и примерный объем кровопотери, при необходимости проводят реанимационные мероприятия, переливают кровь и кровезаменители. Операцию осуществляют после выведения пациента из состояния шока, стабилизации дыхания и гемодинамических показателей. Тактику хирургического вмешательства выбирают с учетом состояния тканей культи и ампутированного отдела. Если реплантация невозможна, выполняют типичную ампутацию, стараясь сохранить максимально возможную длину культи. При размозжении тканей проводят ПХО: удаляют нежизнеспособные ткани, перевязывают сосуды и т. д. Швы при поступлении не накладывают, рану оставляют открытой. В последующем делают перевязки, а затем накладывают отсроченные швы или осуществляют реампутацию.

При выборе уровня ампутации у детей учитывают расположение зон роста и создают запас мягких тканей, чтобы избежать формирования конусовидной культи, в некоторых случаях вместо ампутации выполняют экзартикуляцию. Протезирование у детей и взрослых осуществляют через 2-3 и более месяцев после полного заживления раны.

При отсутствии выраженного размозжения и сохранности ампутированного отдела конечности возможна реплантация. Реплантации не подлежат пальцы и фаланги пальцев с размозжениями и множественными переломами, а также оторванные ногтевые фаланги V и IV пальцев. Противопоказаниями к реплантации являются старческий возраст, тяжелое состояние больного, наличие других повреждений, требующих срочного оперативного вмешательства, а также превышение критического срока с момента травматической ампутации.

Если ампутированная часть хранится при температуре +4 градуса, критический срок для пальцев составляет 16 часов, для кисти – 12 часов, для плеча, предплечья, бедра, голени и стопы – 6 часов. В случае хранения при температуре более +4 градусов критический срок сокращается для пальцев до 8 часов, для кисти – до 6 часов, для плеча, предплечья, бедра, голени и стопы – до 4 часов. Хранение при температуре ниже +4 градусов может привести к отморожению тканей, после чего приживление станет невозможным.

Источник

Рука человека состоит из 4 анатомических областей, которые включают плечевой пояс, это ключицы и лопатки, плечо – плечевая кость, предплечье – локтевая и лучевая кости и кисти, у которых насчитывается 8 костей запястья и 5 пястных костей и пальцев. Под переломом руки врачи подразумевают нарушения целостности кости плечевой, предплечья или кисти.

В Юсуповскую больницу к травматологам чаще всего обращаются больные с переломами лучевой кости. В Юсуповской больнице работают высококвалифицированные врачи, которые окажут необходимую помощь пациентам в реабилитации после перелома руки.

Реабилитация руки после перелома лучевой кости

После перелома лучевой кости врачи Юсуповской больницы назначают курс реабилитации руки после перелома лучевой кости. ЛФК при этом виде перелома направлена на восстановление подвижности сустава и мелкой моторики руки. Необходимо перед началом занятия круговыми движениями массировать кисть с помощью массажного мячика с наружной и внутренней стороны. После этого, с помощью массажного кольца нужно обработать каждый палец. Такие действия помогут восстановить кровообращение, а также простимулируют работу нервных окончаний. Главной задачей после перелома лучезапястного сустава является восстановление разгибания и сгибания кисти. Следует учитывать, что это упражнение разрешают делать только если у пациента нет титановых пластин.

В случае, если пострадали пальцы в результате полученной травмы, то после снятия гипса их нужно разрабатывать очень осторожно, разгибая и сгибая каждую фалангу. Существует риск возникновения контрактуры при неосторожных упражнениях. Важно знать, что после перелома, можно разрабатывать руку только при терпимой тупой боли. В случае, если боль становится острой, это упражнение следует прекратить. В период восстановления полезно развивать мелкую моторику, перебирать кончиками мелкие предметы кончиками пальцев. Врачи Юсуповской больницы советуют приобрести тренажеры, такие как четки, бусы, пазлы или карманные шахматы.

Реабилитация после перелома кисти руки

После перелома в первую очередь нужно восстановить чувствительность, кровообращение и подвижность руки. В Юсуповской больнице для этого врачи рекомендуют ЛФК, массаж и физиотерапию. Сразу после снятия гипса, можно осторожно и медленно выполнять упражнения по разгибанию и сгибанию. Сначала потребуется помощь терапевта или родственника. Руку следует осторожно поддерживать под локтем, а затем сгибать и разгибать по 5-10 раз. Такие упражнения можно выполнять 4 раза в день. Рекомендуют их делать в теплой воде, так как она снимает боль и улучшает восстановление сустава. Чтобы разработать движения вращения после перелома, нужно на 90 градусов поворачивать руку вокруг оси. Когда немного улучшится подвижность сустава, объем таких движений увеличивают. Также больному разрешают разрабатывать руку при помощи гимнастических предметов, таких как палки, тренажеры, утяжелители. Необходимо в этот период полностью восстановить координацию движений и силу с помощью простых и эффективных упражнений. С разрешения врача, можно использовать утяжелители весом до 2 кг для рук.

После перелома плечевой кости разрабатывать руку начинают еще до того, как сняли повязки. Упражнения следует выполнять до 8 раз в день около 30 минут, при этом повторяя каждое по 5-10 раз. Для уменьшения отёка и улучшения кровообращения в руке, следует сгибать и разгибать, а также вращать локтевой сустав и запястье. Для снятия боли рекомендуют следующие упражнения:

- хлопать в ладоши за спиной и перед собой;

- упражнение «маятник». Выполняют его в положении стоя, при этом слегка наклоняясь вперед и покачиваясь расслабленными руками. Руки следует сцепить в замок перед грудью и выполнять повороты туловища;

- используют блочные тренажеры. Поднимать и опускать руки, разводить их в стороны, при этом преодолевая сопротивление;

- выполнять махи руками, при этом отводить их за спину, а затем сводить лопатки;

- после восстановления функциональности плеча, можно переходить к интенсивным тренировкам, а следовательно, укреплять мышцы плечевого сустава. Вис на шведской стенке или перекладине, отжимания, плавание в бассейне, упражнения с легкими гантелями. При этом упражнения сочетают с физиотерапией и массажем.

Восстановление после перелома кисти руки

Для того чтобы оптимизировать кровообращение в тканях и устранить застойные явления следует начать разработку руки с растираний. Их можно выполнять самостоятельно, нужно легко поглаживать и разминать руку. Эта манипуляция позволит увеличить тонус мышц, а также улучшить доставку кислорода и расширить сосуды. Специалисты Юсуповской больницы рекомендуют выполнять массажи, используя различные масла. Хорошим вариантом является применение масла кедра. Это вещество положительно влияет на процессы восстановления травмированной руки. Массаж стоит делать лёгкий и выполнять сразу после снятия гипса. Со временем интенсивность массажа следует увеличивать. В проведение такой процедуры можно привлечь специалиста. В Юсуповской больнице работают профессиональные массажисты, которые помогут на этапе восстановления после перелома кисти руки.

После того, когда кости срастаются, нельзя сразу же начинать привычные нагрузки. Больной руке необходимо полноценное восстановление. На протяжении периода с ношением гипса конечность постоянно находится в обездвиженном состоянии. В связи с этим, мышцы существенно ослабевают в ней и соответственно кровь поступает в минимальном количестве. В итоге начинаются процессы атрофии тканей, то есть потеря жизнеспособности. Следует приступать к реабилитации после перелома кисти руки в тот же день, когда сняли гипс. В Юсуповской больнице врач подберёт самый оптимальный курс по восстановлению после перелома. Реабилитацию после перелома руки санаторного типа проводят специалисты клиники реабилитации. Она состоит из: массажей, ЛФК, организации сбалансированного и правильного питания. Записаться на приём к специалисту можно круглосуточно по телефону Юсуповской больницы.

Автор

Инструктор по лечебной физкультуре

Список литературы

- МКБ-10 (Международная классификация болезней)

- Юсуповская больница

- Бадалян Л. О. Невропатология. — М.: Просвещение, 1982. — С.307—308.

- Боголюбов, Медицинская реабилитация (руководство, в 3 томах). // Москва — Пермь. — 1998.

- Попов С. Н. Физическая реабилитация. 2005. — С.608.

Профильные специалисты

Консультация врача ЛФК, первичная

3 600 руб.

Консультация врача ЛФК, повторная

2 900 руб.

Консилиум врачей

10 300 руб.

Индивидуальное занятие по восстановлению речевых функций

4 800 руб.

Индивидуальное занятие на вертикализаторе с моделированием ходьбы

4 620 руб.

Индивидуальное занятие на подвесной системе Экзарта, 30 мин.

4 620 руб.

Роботизированная механотерапия, в т.ч. с биологической обратной связью

3 300 руб.

Коррекционное занятие с логопедом-дефектологом

3 590 руб.

Цены на услуги *

*Информация на сайте носит исключительно ознакомительный характер. Все материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Для получения точной информации обратитесь к сотрудникам клиники или посетите нашу клинику.

Скачать прайс на услуги

Мы работаем круглосуточно

Источник