Диагностика переломов длинных трубчатых костей

1. Перелом кости – значимое полное или частичное нарушение целостности кости при нагрузке, превышающей её механическую прочность. травмируемого участка скелета.

2. По причине возникновения переломы могут быть

врожденные (внутриутробные) и

приобретенные вследствие механической травмы:

травматические при неизменённой прочности кости;

патологические, возникающие при минимальном внешнем воздействии, вследствие разрушения кости патологическим процессом (например, туберкулёзом, опухолью, остеомиелитом или другим), сопровождающегося уменьшением прочности костной ткани.

3. По степени повреждения кости

Полные – линия перелома проходит через весь поперечник кости

Неполные – трещины и надломы. Линия перелома проходит не через весь поперечник кости.

4.По наличию смещения дистального отломка

без смещения

со смещением отломков:

по ширине (диаметру кости)

по длине (с захождением и расхождением отломков)

под углом

по оси

По форме и направлению перелома

Поперечные – линия перелома условно перпендикулярна оси трубчатой кости.

Продольные – линия перелома условно параллельна оси трубчатой кости.

Косые – линия перелома проходит под острым углом к оси трубчатой кости.

Винтообразные – своеобразная деформация при ротационных переломах с фиксацией одного из метаэпифизов.

Оскольчатые – нет единой линии перелома, кость в месте повреждения раздроблена на отдельные фрагменты, лишённые питания и связи с надкостницей.

Клиновидные – возникают, как правило, при переломах губчатых костей (тело позвонка), образуется клиновидная деформация.

Вколоченные – костные отломки смещаются по оси трубчатой кости с внедрением компактной части кости (диафиза) в губчатую (метаэпифиз).

Компрессионные – костные отломки мелкие, чёткой, единой линии перелома нет.

5. По наличию повреждения кожных покровов

Закрытые – без повреждения покровных тканей.

Открытые – при повреждении покровных тканей и сообщении параоссальной гематомы с внешней средой или просветом полых органов.

6. По наличию осложнений

Осложнённые

общие осложнения:

травматический шок

кровотечение.

жировая эмболия

местные:

повреждения магистральных сосудов, нервов

разрывы сухожилий, мышц

повреждение внутренних органов

раневая инфекция, остеомиелит, сепсис.

Неосложнённые.

7.Травматический шок – эволюционно и генетически детерминированный фазовопротекающий патологический процесс, развивающийся в ответ на сверхсильное раздражение (в т.ч. тяжёлую травму). Имеет вначале адаптивный характер, направленный на выживание индивидуума, проявляющийся кратковременным напряжением нейро-эндокринной регуляции гомеостаза, в т.ч. централизацией гемодинамики. Затем дезадаптивный характер, проявляющийся прогрессирующим нарушением механизмов регуляции и угнетением жизненно важных функций организма: торможением ЦНС, нарушением магистрального и микроциркуляторного кровообращения в виде децентрализации, гипоксией, ацидозом, развитием полиорганной недостаточности. Значительную роль в патогенезе травматического шока занимает гиповолемия.

8.Жировая эмболия (Ж.Э.)– закупорка мелких сосудов капельками жира. Может сопутствовать любому повреждению кости, мягких тканей, но чаще наблюдается при переломах верхней трети голени, бедренной кости и костей таза; редко сопровождает кровопотерю, роды, ожоги, инфекционные заболевания, отравления; у пострадавших с тяжелым шоком встречается в 5 раз чаще, чем при иных травмах. Ж.Э. возможна при остеомиелите, остром панкреатите, жировой дистрофии печени, инъекции масляных растворов лекарственных средств или при несоблюдении правил введения жировых эмульсий для парентерального питания.

9.Рентгенодиагностика – распознавание заболеваний на основе данных рентгенологических исследований (рентгеноскопии, рентгенографии, рентгенотомографии).

10.Заживление переломов – генетически обусловленный процесс, включающий комплекс общих и местных изменений в организме, возникающих в ответ на повреждение кости и включающих консолидацию отломков.

11.Слои костной мозоли: 1 – периостальный (источник периост) формируется небольшое утолщение вдоль линии перелома, 2 – эндостальный (источник эндост)- костная мозоль расположена внутри кости, возможно небольшое уменьшение толщины кости в месте перелома, 3 – интермедиарный – (источник мезенхимальные элементы костного мозга и гаверсовых каналов) костная мозоль расположена между костными отломками, 4 – параоссальный (источник мезенхимальные элементы мягких тканей, прилегающих к области перелома, сосуды, часто в объёме параоссальной гематомы) – окружает кость достаточно крупным выступом, может искажать форму и структуру кости.

Занятие №9.

Лечение переломов.

1. Асептическая повязка – метод профилактики дальнейшего инфицирования области перелома и раны при оказании первой помощи при открытых переломах.

2. Репозиция– хирургическая манипуляция, целью которой является устранение смещения и сопоставление отломков кости после перелома для создания условий консолидации перелома и восстановления анатомической целостности кости.

3. Закрытая репозиция – неоперативное устранение смещения и сопоставление отломков без оперативного доступа к области перелома, а выполняется внешними средствами (ручная, аппаратная).

4. Открытая репозиция – заключается в оперативном доступе к области перелома и кости с устранением смещения, последующим сопоставлением отломков и, как правило, завершается фиксацией различного типа металлоконструкциями.

5. Транспортная иммобилизация – комплекс мероприятий, направленных на создание неподвижности части тела во время транспортировки в стационар. Может быть осуществлена стандартными шинами (Крамера, Дитерихса, пневматическими) или с помощью подручных средств.

6. Аутоиммобилизация– совокупность мобилизационных приемов и корригирующих действий, заключающихся в фиксации одних частей тела к другим, например: руки к туловищу, нижней конечности ко второй нижней конечности.

7. Скелетное вытяжение – метод лечения переломов со смещением, заключающийся в тракции за дистальный отломок, которое осуществляют грузом, обеспечивающим постепенную репозицию и удержание отломка и соединённого устройством (скоба Киршнера, ЦИТО и др.) к спице, проведённой через кость дистальнее перелома.

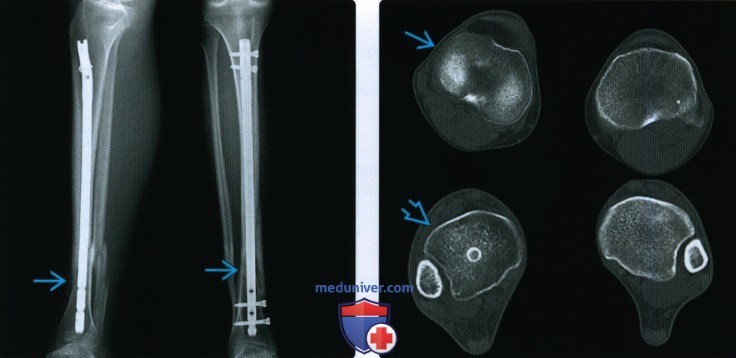

8. Интрамедуллярный остеосинтез – может быть закрытым и открытым. При закрытом после сопоставления отломков по проводнику через небольшой разрез вне области перелома вводят под рентген-контролем фиксатор. При открытом, область перелома обнажают, отломки репонируют и в костный канал сломанной кости вводят фиксирующую конструкцию.

9. Экстрамедуллярный остеосинтез – производят с помощью фиксаторов-пластин различной толщины и формы, соединяемые с костью при помощи шурупов и винтов. Иногда при накостном остеосинтезе в качестве фиксаторов возможно применение металлической проволоки, лент, колец и полуколец, крайне редко – мягкий шовный материал (лавсан, шелк).

10. Реабилитация– вспомогательные методы лечения, включают лечебную гимнастику, массаж, физиотерапевтическое лечение. Сроки восстановления при переломах во многом определяются сложностью и локализацией перелома. Они варьируются от нескольких недель до нескольких месяцев.

Занятие №10.

Дата добавления: 2016-10-30; просмотров: 846 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов

Читайте также:

Рекомендуемый контект:

Поиск на сайте:

© 2015-2020 lektsii.org – Контакты – Последнее добавление

Источник

Судебномедицинская экспертиза переломов длинных трубчатых костей занимает значительное место при исследовании трупов и освидетельствовании живых лиц.

Механизм переломов длинных трубчатых костей и особенности происходящих при них повреждений костной ткани были в основном изучены клиницистами. Однако в литературе не представляется возможным найти ответ на ряд важных с судебномедицинскои точки зрения вопросов, касающихся повреждения костей. Сюда относится определение по характеру и особенностям повреждений длинных трубчатых костей, с какой стороны был нанесен удар и каково было его направление. Вопрос этот имеет важное значение для органов суда и следствия, так как нередко установление истинного положения потерпевшего в момент травмы оказывается возможным только на основании данных судебномедицинской экспертизы.

Судебномедицинских работ, посвященных анализу переломов длинных трубчатых костей, возникших от действия твердых тупых предметов, в доступной нам литературе мы не встретили.

Мы сделали попытку определить признаки, позволяющие диагностировать направление удара по особенностям и характеру повреждений длинных трубчатых костей.

Для изучения особенностей таких повреждений при ударе твердым тупым предметом мы провели 100 экспериментов на неповрежденных конечностях трупов практически здоровых людей, умерших насильственной смертью. Ряд опытов был проведен на конечностях, покрытых одеждой.

Экспериментальные переломы вызывались воздействием разнообразных по форме твердых предметов, удары которыми наносились при различных положениях трупов, в частности при наличии твердой подкладки под конечностью. Учитывались энергия удара, направление и угол действия силы.

Нарушение кости изучалось на месте, затем часть кости, где локализовалось повреждение, выпиливали, освобождали от мягких тканей и изучали дополнительно.

Результаты экспериментов показали, что при ударе твердым тупым предметом по неповрежденной конечности под углом 75—90° к продольной оси кости целость ее нарушается в месте удара с образованием безоскольчатых или оскольчатых переломов.

Мы не отметили влияния формы ударяющего предмета на характер перелома, что, вероятно, можно объяснить наличием мягких тканей (а в ряде экспериментов — и одежды) на конечности, которые как бы

«сглаживают» неровную поверхность предмета, наносящего травму.

Линия (или плоскость) перелома при такогорода повреждениях костей отличается рядом особенностей. В месте приложения силы линия перелома имеет крупнозубчатый характер, на противоположной стороне — мелкозубчатый.

Направление этой линии, как правило, поперечное. На боковых — от места приложения силы — сторонах она идет в косом направлении.

Во всех случаях переломов длинных трубчатых костей, возникших от удара твердым тупым предметом под углом 75—90° к продольной оси кости, были обнаружены трещины компактного вещества кости. Эти трещины отходили от линии перелома на боковых (по отношению к пункту приложения силы) сторонах и образовывали с линией перелома веерообразно расположенные углы, открытые к месту удара (рис. 1).

Если такие веерообразные трещины проходили через всю толщу компактного вещества кости и соединялись между собой, это приводило к образованию осколков.

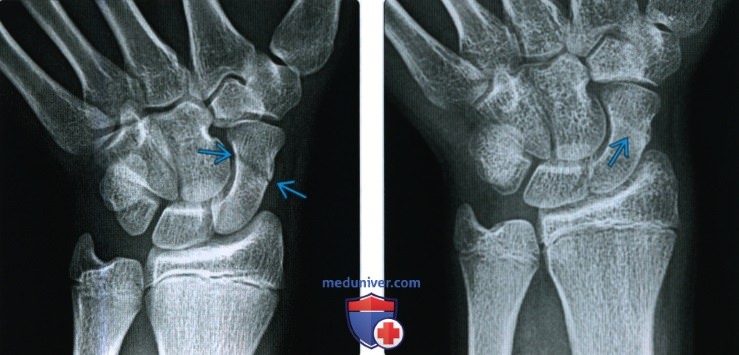

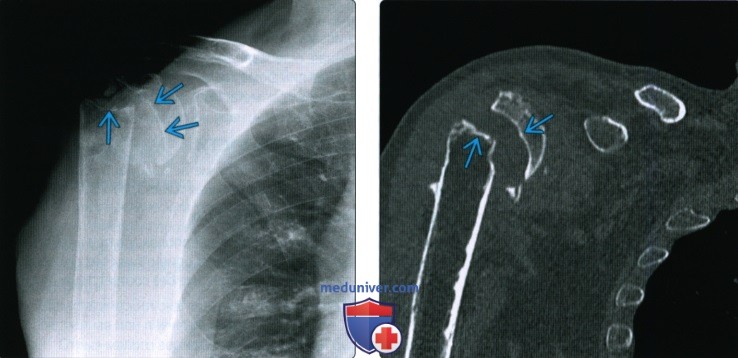

Рис. 1. Безоскольчатый перелом бедренной кости. Веерообразные трещины на боковой от места удара стороне.

Стрелкой указаны направление и место удара.

Осколки, имеющие многоугольную (в профиль — треугольную) форму, всегда находились в месте приложения силы. Осколки же полулунной формы располагались, как правило, только на боковых (по отношению к месту удара) сторонах и образовывались за счет пересечения веерообразной трещины с линией перелома (рис. 2).

Рис. 2. Оскольчатый перелом плечевой кости. Стрелкой указаны направление и место приложения силы.

Указанные особенности переломов длинных трубчатых костей (характер зубчатости линии перелома, веерообразные трещины, локализация осколков и их форма), возникших от удара твердыми тупыми предметами, с достаточной четкостью выявлять при рентгеновском исследовании. Это позволило проверить данные наших экспериментов не только при судеономедицинских исследованиях трупов, но и в случаях освидетельствования живых лиц, перенесших травму длинных костей конечностей.

При экспертизе в случаях травмы длинных трубчатых костей твердыми тупыми предметами мы всегда обнаруживали все признаки, которые были выявлены при экспериментальных исследованиях, что позволяло устанавливать направление действия механической силы. Материалы дела, которые, как правило, мы получали после производства экспертиз, во всех случаях подтвердили наши заключения относительно условий возникновения повреждений, в частности о направлении действия механической силы. В качестве иллюстрации практического использования полученных нами данных приводим следующую экспертизу.

В апреле 1958 г. нам пришлось участвовать в экспертизе по поводу эксгумации трупа гр-на Н., 46 лет.

12/XI 1957 г. гр-н Н. был доставлен в бессознательном состоянии в больницу, где, не приходя в сознание, вскоре умер. Шофер, доставивший потерпевшего, на предварительном следствии показал, что он ехал на машине по шоссе и неожиданно увидед сидевшего на дороге человека с вытянутыми в сторону правой обочины дороги (по ходу машины) ногами. Шофер предпринял энергичную попытку свернуть вправо, но при этом, как ему показалось, он переехал через левую ногу сидевшего на дороге человека. Очевидцев происшествия не было.

При судебномедицинском исследовании трупа обнаружена ушибленная рана кожных покровов в правой теменной области; множественный перелом 12 ребер слева; разрыв левого легкого; левосторонний гемоторакс; оскольчатый перелом костей левой голени на -границе средней и нижней третей. Осколки располагались с наружной стороны; на передней и задней поверхностях большеберцовой и малоберцовой костей вее- робразные трещины, образующие с линией перелома углы, открытые кнаружи. На внутренней стороне линии переломов мелкозубчатые, идут в поперечном направлении; на наружной — крупнозубчатые.

Характер повреждения костей левой голени абсолютно исключал переезд через ногу при том положении потерпевшего, о котором говорил шофер.

Экспертной комиссией было дано заключение, что повреждения, обнаруженные при исследовании трупа, могли возникнуть от удара тупыми предметами, возможно, частями движущегося автотранспорта, слева, и не могли возникнуть при обстоятельствах, указанных шофером, доставившим пострадавшего в больницу.

Следствием было установлено, что покойный был сбит незадолго до этого проходившей встречной грузовой автомашиной.

Наши экспериментальные данные и практические наблюдения позволяют считать, что в случаях травмы длинных трубчатых костей представляется возможным при учете других повреждений судить о направлении действия внешнего насилия — удара тупым твердым предметом: 1) в пункте приложения силы осколок кости имеет многоугольную форму, линия перелома — выраженную зубчатость; 2) на стороне, противоположной месту удара, линия перелома имеет мелкозубчатый характер и идет в поперечном направлении; 3) на боковых по отношению к месту удара сторонах возникают трещины компактного вещества кости, образующие с линей перелома углы, открытые к месту приложения силы, а также осколки полулунной формы.

Источник

Рентгенограмма, КТ, МРТ при срастании перелома костиа) Определения: • Клиническое срастание: достаточный рост кости поперечно перелому независимо от рентгенологического закрытия линии перелома с восстановлением исходной функции: • Рентгенологическое срастание: костная мозоль соединяет линию перелома, объединяя фрагменты; мозоль такой же плотности или почти такой же плотности, что и нормальная кость: • Несрастание: костные отломки не соединились за счет зрелой кости и процесс срастания остановился • Замедленное срастание: отсутствие клинического или рентгенологического срастания в течение ожидаемого периода времени, но соответствующее лечение может привести к максимальному срастанию перелома • Псевдоартроз: ложный сустав, который может образоваться при условии несрастания, препятствующий дальнейшему срастанию, пока не будет удалена синовиальная ткань • Неправильное срастание: костные отломки срастаются под углом и/или с вращением поперечно перелому, с изменением длины конечности или неконгруэнтностью сустава, которая функционально или косметически неприемлема • Остеосинтез: процесс усиления срастания перелома за счет хирургической фиксации в некоторых случаях с добавлением костного трансплантата или других ускорителей б) Визуализация срастания перелома кости: 1. Общая характеристика:

2. Рентгенологические данные:

3. КТ: 4. МРТ: 5. Рекомендации по визуализации: в) Дифференциальная диагностика: 1. Фиброзное срастание: г) Патология. Стадирование, градации и классификация: д) Клинические особенности срастания перелома: 1. Демография: 2. Течение и прогноз: 3. Лечение: е) Диагностчиеская памятка: ж) Список использованной литературы: – Также рекомендуем “Признаки патологического перелома кости” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 22.9.2020 |

Источник