Иммобилизация при ушибах что это

Правила поведения

Травмы конечностей, оказание первой помощи

Травмы конечностей часто сопровождаются повреждением кровеносных сосудов, поэтому важно своевременно остановить обнаруженное кровотечение. Для этого применяются все способы: прямое давление на рану, наложение давящей повязки, пальцевое прижатие артерии, максимальное сгибание конечности в суставе, наложение кровоостанавливающего жгута.

Выбор способа определяется следующими факторами:

– вид кровотечения (для остановки венозного кровотечения не следует использовать наложение жгута или пальцевое прижатие артерии);

– место ранения;

– предполагаемый срок прибытия медработников (в случае, если их прибытие ожидается в ближайшее время, можно использовать более простые способы остановки кровотечения, например, прямое давление на рану);

– наличие оснащения (при отсутствии табельных жгутов для остановки артериального кровотечения возможно применение подручных средств – галстуков, ремней);

– состояние кровотечения (остановилось или не остановилось).

Понятие «иммобилизация». Способы иммобилизации при травме конечностей

Иммобилизация – это создание неподвижности (покоя) поврежденной части тела с помощью подручных средств, готовых транспортных шин (изделий медицинского назначения, входящих в состав аптечек первой помощи) или используя здоровые части тела пострадавшего (аутоиммобилизация).

При наличии подозрения на травму костей, человеку, оказывающему первую помощь, следует определиться с тактикой действий в отношении пострадавшего.

В основной массе случаев следует вызвать и дождаться приезда бригады скорой медицинской помощи, которая сможет выполнить качественное обезболивание и иммобилизацию травмированной конечности. В данном случае до приезда бригады скорой медицинской помощи следует придерживать травмированную конечность вручную и контролировать состояние пострадавшего.

Если же в результате особых обстоятельств предполагается транспортировка пострадавшего (или его переноска на дальнее расстояние), следует выполнить иммобилизацию поврежденной конечности. При этом следует фиксировать минимум два сустава (один ниже, другой выше перелома). При переломе плеча и бедра надо фиксировать три сустава – плечевой, локтевой, лучезапястный или тазобедренный, коленный, голеностопный соответственно. Наиболее доступным, безопасным и эффективным для большинства участников оказания первой помощи способом иммобилизации при травме конечностей является так называемая аутоиммобилизация. Для этого поврежденную ногу можно прибинтовать к здоровой ноге, проложив между ними мягкий материал.

Поврежденную руку можно зафиксировать, прибинтовав к туловищу. На область предполагаемой травмы можно положить холод.

Иммобилизация также может осуществляться с помощью импровизированных шин (доски, куски плотного картона или пластмассы, лыжи и т.п.). Накладывать их нужно поверх одежды и обуви пострадавшего, без исправления положения конечности, также фиксируя два или три сустава (в зависимости от места перелома). Перед наложением импровизированную шину необходимо обмотать бинтом или обернуть тканью или одеждой. Использовать импровизированные шины рекомендуется ограниченно, поскольку фиксация с их помощью может быть затруднена, неудобна и небезопасна.

Табельные шины входят в ограниченное количество аптечек и укладок, предназначенных для профессиональных контингентов. Они бывают различных конструкций, перед их использованием необходимо ознакомиться с инструкцией производителя.

Как оказать первую помощь пострадавшему

Источник

Способы иммобилизации при травмах полученных в ходе боя

Для оказания квалифицированной первой помощи необходимо знать и правильно определять виды травм.

Травма — анатомическое или физиологическое нарушение организма, вызванное воздействием внешнего фактора. В зависимости от него травмы подразделяются на: механические, физические, химические, биологические и психические.

Механические травмы — бывают открытыми — с нарушением кожных или слизистых покровов (раны) и закрытыми — без их повреждения. К закрытым повреждениям относятся ушибы, разрывы внутренних органов и повреждения скелета: переломы, вывихи.

Физические повреждения — возникают при воздействии высоких или низких температур (ожоги, тепловой удар, отморожение), электрического тока (электротравма, поражения молнией) и лучевой энергии (солнечные ожоги, лучевая болезнь).

Химические нарушения — вызываются кислотами, щелочами, отравляющим веществом.

Биологические травмы — проявляются при действии бактериальных токсинов.

Психические травмы — представляют собой результат рефлекторного раздражения центральной нервной системы сильными или неожиданными раздражителями (испуг).

В зависимости от точки приложения силы травмы подразделяются на: прямые — изменения появляются в месте приложения силы; непрямые — изменения наступают на другом участке тела (при ударе в левую височную область головной мозг может повредиться справа).

«Политравма» включает следующие виды механических повреждений: множественные, сочетанные и комбинированные.

К множественным травмам относятся повреждения двух и более сегментов опорно-двигательного аппарата (переломы таза и голени, позвоночника и костей стопы).

Сочетанными повреждениями являются повреждения внутренних органов и опорно-двигательного аппарата (черепно-мозговая травма и перелом голени, повреждения органов брюшной полости и перелом таза).

Комбинированными повреждениями называют травму, полученную в результате действия различных травмирующих факторов: механического, термического (например, перелом бедра и ожог любой части тела).

Для политравмы характерны особая тяжесть клинических проявлений, расстройство функций жизненно важных органов, трудность диагностики, сложность лечения, высокий процент инвалидности и летальности. Так, при изолированных травмах опорно-двигательного аппарата летальность составляет 1,9%, при множественных — 10%, а при сочетанных — 32,7%.

При политравме, как правило, имеет место клиническая картина травматического шока, острой кровопотери, расстройства кровообращения и дыхания. Нередко пострадавший находится в терминальном состоянии.

При множественной и сочетанной травме вступает в силу синдром взаимного отягощения. Сущность его заключается в том, что значительная кровопотеря способствует развитию тяжелой степени травматического шока, а это, в свою очередь, ухудшает течение травмы и ее прогноз. Наиболее часто причиной политравмы являются автодорожные и железнодорожные происшествия (столкновения машин, наезды на пешеходов и т.д.), падение с высоты (кататравма). Как правило, политравму получают люди молодого и среднего возраста (20 — 50 лет).

При первичном осмотре на месте происшествия, прежде всего выясняют, жив ли пострадавший. Это определяют по дыханию, пульсу, сердечным сокращениям, тонусу мышц, состоянию зрачков, роговичному рефлексу и реакции зрачков. Далее необходимо понять, чем обусловлено тяжелое состояние больного (шок, кровопотеря, алкогольное опьянение) и какая область повреждена (череп, грудь, живот, таз, конечности). В соответствии с предварительным диагнозом оказывается помощь.

Судьба пострадавшего с политравмой во многом зависит от быстроты и эффективности оказания первой помощи, которая прежде всего включает: обеспечение проходимости дыхательных путей; остановку наружного кровотечения; экстренную борьбу с шоком; временную перевязку ран; транспортную иммобилизацию; организацию транспортировки пострадавшего в больницу.

Наиболее частой причиной расстройства дыхания у пострадавших с политравмой является скопление крови, слизи, рвотных масс в полости рта, гортани и даже в трахее и бронхах.

В большинстве случаев при автотравмах имеются повреждения черепа и лицевого скелета, в результате чего язык западает назад, преграждает доступ воздуха в гортань. Травмы грудной клетки в сочетании с переломами грудины и большого числа ребер также могут привести к нарушению дыхания и газообмена. В этих случаях степень асфиксии может быть различной, но она является грозным симптомом, с которым следует справиться в первую очередь. Для этого необходимо быстро удалить из полости рта и носоглотки инородные тела, рвотные массы, слизь и сгустки крови, извлечь запавший язык, уложить больного на бок (при отсутствии противопоказаний) и провести. искусственное дыхание. При наличии раны грудной клетки с нарастанием одышки и цианоза необходимо быстро закрыть рану стерильной герметической повязкой, используя для этого прорезиненную оболочку индивидуального перевязочного пакета.

Широко используется лечение травм холодом. При охлаждении повышается порог возбуждения мышечного волокна, интенсивность обменных процессов понижается; уменьшается спазм, который сопровождает травматические повреждения. Уменьшение мышечного спазма приводит к усилению кровообращения травмированной области. Охлаждение применяется в виде холодных компрессов, погружения травмированной конечности в ледяную воду, наложения компрессов со льдом и пр. Для холодных компрессов используются охлажденные полотенца (предварительно погруженные в воду с измельченным льдом при температуре смеси 1 — 4 и выжатые от излишней воды). Ими покрывают травмированный участок. Охлажденные полотенца следует менять в среднем через 4 — 6 минут. Перед наложением компресса со льдом травмированный участок всегда смазывается нейтральным кремом, вазелином и др. для предотвращения опасности местного обморожения. Измельченные кусочки льда (из холодильника) насыпаются в полиэтиленовый пакет, который обворачивается куском ткани и накладывается на участок повреждения. Этот компресс остается около 10 — 15 минут, а затем приблизительно через один час накладывается снова. Таким образом, в первые 24 — 48 часов после травмы производятся в среднем 6 — 9 таких процедур.

Может широко использоваться массаж со льдом как часть реабилитационных процедур при лечении спортивных травм, а также и как профилактическое средство. После смазывания травмированного участка нейтральным кремом производится массаж со льдом. Первоначально ощущается холод, постепенно переходящий в ощущение боли. Обычно это продолжается 5 — 10 минут, в зависимости от локализации травмы, толщины слоя прилежащих тканей и области, где совершаются манипуляции. Когда же у пострадавшего боль исчезнет, он должен выполнить физические упражнения с сопротивлением и концентрацией волевого усилия. Использование лечебных упражнений имеет большое значение для более быстрого восстановления. Все движения, совершаемые пострадавшим, должны иметь волевой, активный характер с максимальным сопротивлением по отношению к травмированной области. Максимальным сопротивлением следует считать такое, при котором спортсмен может производить движение без ощущения боли, или такое сопротивление, которое он переносит безболезненно. Каждое движение, вызывающее боль, должно быть исключено, так как боль может вызвать спазм.

При травме явления, угрожающие жизни, возникают или в момент ее нанесения, или в первые часы после нее (кровотечение, шок и т.д.). В последнем случае явления, угрожающие жизни, обычно нарастают, и промедление может стоить пострадавшему жизни. Своевременно и правильно оказанная первая помощь в значительной степени влияет на сохранение трудоспособности, дальнейшее течение заболевания и его исход. Поэтому первая медицинская помощь должна оказываться немедленно и на месте происшествия.

При травмах производится иммобилизация — обездвиживание конечностей или других частей тела. Она может быть транспортной — временной, профилактической, на период транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение для оказания хирургической помощи и лечения.

1. Транспортная иммобилизация при повреждении позвоночника; плечевого пояса (ключицы, лопатки); грудной клетки; верхних конечностей; таза; нижних конечностей

Транспортная иммобилизация осуществляется непосредственно на месте происшествия и применяется не только с целью предотвращения местных осложнений, которые могут сыграть неблагоприятную роль в последующем лечении, привести к повреждению близлежащих органов и тканей, вызвать кровотечение, но и как противошоковое мероприятие, поскольку она в значительной степени снижает действие болевого фактора на организм. Фиксация отломков костей в месте перелома, удержание их в состоянии соприкосновения в значительной мере облегчают специальную хирургическую обработку и в конечном итоге способствуют скорейшему заживлению травмы. Правильно иммобилизированный на месте происшествия перелом срастается в два раза быстрее, чем перелом, обработанный без иммобилизации.

Для транспортной иммобилизации применяются стандартные, фабричного изготовления шины (деревянные, проволочные, «лестничные», шины Крамера, надувные шины изготовленные из резины или пластических материалов), а также различные подручные материалы (палки, зонты, доски, прутья, оружие и др.).

Транспортная иммобилизация при вывихах и переломах проводится по одним правилам. В отдельных случаях при вывихах суставов верхних конечностей можно пользоваться подвешиванием руки на треугольные косынки, а для иммобилизации переломов или вывихов ребер применяются лейкопластыри и эластичные бинты.

Правила транспортной иммобилизации

Нельзя накладывать шины (стандартные или из подручных средств) на обнаженное тело. Необходимо сделать мягкую прокладку из ваты, сена, полотенца и т.д. между телом и шиной или обернуть шину мягким материалом.

При закрытых переломах или вывихах шина накладывается на одежду пострадавшего. При открытых травмах перед иммобилизацией необходимо остановить кровотечение и наложить на рану стерильную повязку. В этих случаях конечность фиксируется в том положении, в котором она находилась в момент повреждения.

Перед иммобилизацией конечности придается физиологическое положение, а если это невозможно, то такое положение, при котором конечность меньше всего травмируется.

Фиксируются, как минимум, два ближайших к месту травмы сустава, при повреждении бедра — три (тазобедренный, коленный, голеностопный).

Во время перекладывания пострадавшего с носилок поврежденную конечность должен удерживать помощник.

Всегда необходимо помнить о том, что неправильно выполненная иммобилизация может принести вред в результате дополнительной травматизации. Например, недостаточная иммобилизация костных отломков при закрытом переломе может привести к разрыву мягких тканей, и превратить его в открытый (рис. 1).

Источник статьи: https://zen.yandex.ru/media/id/5aedca66256d5cf5602bf2eb/sposoby-immobilizacii-pri-travmah-poluchennyh-v-hode-boia-5ea7f7f3a391b87553952e2a

Источник

Советы по уходу

Иммобилизация – это создание неподвижности (покоя) повреждённой части тела. Применяется при:

– переломах костей:

– повреждениях суставов;

– повреждениях нервов;

– обширных повреждениях мягких тканей;

– тяжёлых воспалительных процессах конечностей;

– ранении крупных сосудов и обширных ожогах.

Иммобилизация бывает двух видов:

– транспортная;

– лечебная.

Транспортная иммобилизация – осуществляется на время доставки больного в стационар; это временная мера (от нескольких часов до нескольких дней), но она имеет большое значение для жизни пострадавшего и для дальнейшего течения и исхода повреждения. Обеспечивается посредством специальных или изготовленных из подручных материалов шин и путём наложения повязок.

Транспортные шины подразделяют на:

– фиксирующие;

– сочетающие фиксацию с вытяжением.

Из фиксирующих шин наибольшее распространение получили:

– фанерные, применяются для иммобилизации верхних и нижних конечностей;

– проволочные (типа Крамера), изготовляют из стальной проволоки. Такие шины легки, прочны и получили широкое распространение в практике;

– проволочно-лестничные;

– дощатые (шина Дитерихса, сконструирована советским хирургом для иммобилизации нижней конечности. Шина деревянная, но в настоящее время её изготовляют из лёгкого нержавеющего металла);

– картонные.

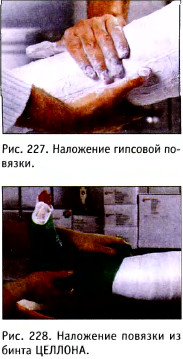

26.1. Гипсовая повязка

Выполняет функции как транспортной, так и лечебной иммобилизации. Удобна тем, что может быть изготовлена любой формы. Иммобилизация гипсовой повязкой удобна при повреждении голени, предплечья, плеча. Неудобство заключается только в том, что необходимо время на высыхание и отвердение повязки. Сегодня используются и новые современные материалы. Например, ЦЕЛЛОНА – гипсовые повязки, представленные тонкой кремообразной структурой, обеспечивающей исключительно хорошие возможности для моделирования (рис. 227). Повязки из гипсового бинта ЦЕЛЛОНА (рис. 228) тонкие, прочные, равномерные по толщине. Уже через 30 минут допустима лёгкая нагрузка. Они хорошо пропускают рентгеновские лучи. В настоящий момент выпускаются синтетические бинты ЦЕЛЛАКАСТ Xtra, обеспечивающие высокопрочную и стойкую фиксацию перелома при очень малом весе повязки. Бинты изготовлены из стекловолокнистых нитей, пропитанных полиуретановой смолой. Повязка из этих бинтов отличается превосходной рентгенопропускающей способностью, обеспечивает кожное дыхание. Бинты выпускаются бежевого, синего и зелёного цвета. Рис. 228. Наложение повязки из бинта ЦЕЛЛОНА.

26.2. Принципы транспортной иммобилизации

На месте происшествия в наличии не всегда оказываются шины для транспортной иммобилизации, в таком случае приходится пользоваться подручным материалом или импровизированными шинами. Для этой цели используют палки, дощечки, куски фанеры, картона, зонтики, лыжи, плотно скатанную одежду и др. Можно также прибинтовать верхнюю конечность к туловищу, а нижнюю – к здоровой ноге (аутоиммобилизация).

Основные принципы транспортной иммобилизации:

– шина обязательно должна захватывать два, а иногда и три смежных су;

– при иммобилизации конечности необходимо придать ей среднее физиологическое положение; если это невозможно – то положение, при котором конечность травмируется меньше всего;

– при закрытых переломах до окончания иммобилизации необходимо осуществить лёгкое и осторожное вытяжение повреждённой конечности по оси;

– при открытых переломах вправление костных отломков не производится;

– при открытых переломах на рану накладывают стерильную повязку и конечность фиксируют в том положении, в котором она находится;

– не следует снимать одежду с пострадавшего;

– нельзя накладывать жёсткую шину непосредственно на тело, необходимо подложить мягкую подстилку (вата, сено, полотенце и др.);

– повреждённую конечность во время перекладывания больного с носилок должен держать помощник.

Надо помнить, что неправильно выполненная иммобилизация может принести вред в результате возникновения дополнительной травматизации тканей. Так, недостаточная иммобилизация закрытого перелома может превратить его в открытый, усугубив травму и ухудшив её исход.

26.3. Транспортная иммобилизация при повреждении шеи

Иммобилизацию шеи и головы производят с помощью мягкого круга, ватно-марлевой повязки или специальной транспортной шины.

При иммобилизации мягким подкладным кругом пострадавшего укладывают на носилки и привязывают во избежание движений. Ватно-марлевый круг кладут на мягкую подстилку, а голову пострадавшего – на круг затылком в отверстие.

Иммобилизацию ватно-марлевой повязкой – «воротником типа Шанца» – можно производить в том случае, если нет затруднённого дыхания, рвоты, возбуждения. Воротник должен упираться в затылочный бугор и в оба сосцевидных отростка, а снизу – опираться на грудную клетку. Это устраняет боковые движения головы во время транспортировки.

26.4. Транспортная иммобилизация при повреждении позвоночника

– устранение подвижности повреждённых позвонков во время транспортировки;

– разгрузка позвоночника;

– надёжная фиксация области повреждения.

Транспортировка пострадавшего с повреждением позвоночника всегда представляет опасность ранения сместившимся позвонком спинного мозга. Иммобилизацию при повреждении позвоночника проводят на носилках, как в положении пострадавшего на животе с подкладыванием под грудь и голову подушки или свёрнутой одежды для разгрузки позвоночника, так и в положении на спине с подкладыванием под спину валика (рис. 229).

Важным моментом в транспортировке больного с повреждением позвоночника является его укладка на носилки, которую должны выполнять 3-4 человека.

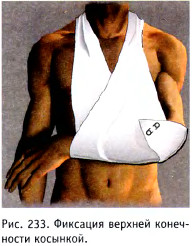

26.5. Транспортная иммобилизация при повреждении плечевого пояса

При повреждении ключицы или лопатки основная цель иммобилизации – создание покоя и устранение действия тяжести руки и плечевого пояса, что достигается при использовании косынки или специальных шин. Иммобилизацию косынкой осуществляют путём подвешивания руки с валиком, размещённым в подмышечной ямке. Можно производить иммобилизацию повязкой Дезо (рис. 230, 231).

26.6. Транспортная иммобилизация при повреждении верхних конечностей

При переломе плечевой кости (рис.232) в верхней трети иммобилизацию осуществляют следующим образом:

– руку сгибают в локтевом суставе под острым углом так, чтобы кисть легла на сосок молочной железы с противоположной стороны;

– в подмышечную ямку кладут ватно-марлевый валик и прибинтовывают его через грудь к здоровому надплечью;

– предплечье подвешивают на косынке;

– плечо фиксируют бинтом к туловищу.

26.6.1. Иммобилизация лестничной и фанерной шиной

Проводят при переломе диафиза плечевой кости. Лестничную шину для иммобилизации обёртывают ватой и моделируют по неповреждённой конечности больного. Шина должна фиксировать три сустава:

– плечевой;

– локтевой;

– лучезапястный.

В подмышечную ямку повреждённой конечности подкладывают ватно-марлевый валик. Бинтами шину фиксируют к конечности и туловищу. Иногда руку подвешивают на косынке (рис. 233). При локализации перелома в области локтевого сустава шина должна охватывать плечо и доходить до пястно-фаланговых сочленений.

Иммобилизацию фанерной шиной проводят наложением её по внутренней стороне плеча и предплечья. Шину прибинтовывают к:

– плечу;

– локтю;

– предплечью;

– кисти, оставляя свободными только пальцы.

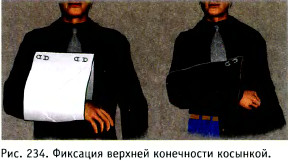

26.6.2. При иммобилизации подручными средствами

Используют палки, пучки соломы, ветки, дощечки и др. При этом необходимо соблюдать определённые условия:

– с внутренней стороны верхний конец шины должен доходить до подмышечной ямки;

– другой её конец с наружной стороны должен выступать за плечевой сустав;

– нижние концы должны выступать за локоть.

После наложения шин их привязывают ниже и выше места перелома к плечу, а предплечье подвешивают на косынке (рис. 234).

26.6.3. Повреждения предплечья

При иммобилизации предплечья необходимо исключить возможность движений в локтевом и лучезапястном суставах. Осуществляется иммобилизация лестничной (рис. 235) или сетчатой шиной. Для этого она должна быть выгнута жёлобом и обложена мягкой подстилкой. Шину накладывают по наружной поверхности пострадавшей конечности от середины плеча до пястно-фаланговых сочленений. Локтевой сустав сгибают под прямым углом, предплечье приводят в среднее положение между пронацией и супинацией, кисть немного разгибают и приводят к животу. В ладонь вкладывают плотный валик, шину подбинтовывают к конечности и руку подвешивают на косынке. При иммобилизации фанерной шиной во избежание пролежней обязательно подстилают вату. Для иммобилизации предплечья можно использовать и подручный материал, соблюдая основные правила для создания неподвижности повреждённой конечности.

26.6.4. Повреждения лучезапястного сустава и пальцев кисти

При повреждениях в области лучезапястного сустава кисти и повреждениях пальцев широко пользуются лестничной или сетчатой шиной, изогнутой в виде жёлоба, а также фанерными шинами в виде полос от конца пальцев до локтя. Шины обкладывают ватой и накладывают с ладонной стороны. Её прибинтовывают к руке, оставляя пальцы свободными для наблюдения за кровообращением. Кисти придают среднее физиологическое положение, а в ладонь вкладывают плотный валик.

26.7. Транспортная иммобилизация при повреждении таза

Иммобилизация при повреждении таза – задача трудная, так как даже непроизвольные движения нижних конечностей могут вызвать смещение костных отломков. Для иммобилизации при повреждении костей таза пострадавшего укладывают на жёсткие носилки, придав ему положение с полусогнутыми и слегка разведёнными ногами, что приводит к расслаблению мышц и уменьшению болей. В подколенные области подкладывают валик (рис. 236): одеяло, одежду, свёрнутую подушку и др.

26.8. Транспортная иммобилизация при повреждениях нижних конечностей

Правильно произведённая иммобилизация при повреждении бедра (рис. 237) захватывает сразу три сустава, а шина должна накладываться от подмышечной ямки до лодыжек.

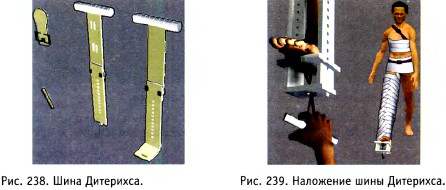

26.8.1. Иммобилизация шиной Дитерихса

Эта шина для правильной иммобилизации при переломе бедренной кости сочетает необходимые условия:

– фиксацию;

– одновременно вытяжение.

Она пригодна для всех уровней перелома бедра или голени. Состоит из двух деревянных раздвижных планок различной длины, деревянной подставки под стопу («подошва») для вытяжения и палочки-закрутки со шнуром (рис. 238). Длинную планку накладывают на наружную поверхность бедра от подмышечной ямки, а короткую – на внутреннюю поверхность ноги. Обе планки имеют вверху для упора поперечные распорки.

Поскольку планки раздвижные, им можно придать любую длину в зависимости от роста пострадавшего. К стопе прибинтовывают «подошву» (рис. 239), которая имеет крепление для шнура; на внутренней планке шины шарнирно закреплён упор с отверстием, через которое проводится шнур. После наложения шины шнур закручивают до натяжения. Шину фиксируют к телу мягкими бинтами.

Внимание! При одновременных переломах лодыжек, повреждениях голеностопного сустава и костей стопы шину Дитерихса накладывать нельзя!

26.8.2. Иммобилизация лестничной шиной

Для иммобилизации лестничной шиной (рис. 240) при переломах бедра берут 3 шины;

– две из них связывают по длине от подмышечной ямки до стопы с учётом её загибания на внутренний край стопы;

– третью шину накладывают от ягодичной складки до кончиков пальцев;

– при наличии нескольких шин можно наложить и четвёртую

Иммобилизация фанерными шинами проводится так же, как и лестничными.

Импровизированное шинирование осуществляется различными подручными приспособлениями.

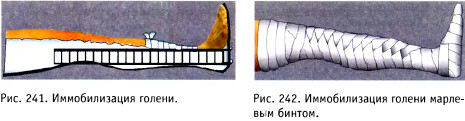

26.9. Транспортная иммобилизация голени

Возможно проводить с помощью:

– специальных фанерных шин;

– проволочных шин;

– лестничных шин;

– шины Дитерихса;

– импровизированных шин.

Для правильного наложения шины при переломах костей голени необходимо, чтобы помощник поднял её за пятку и, как будто снимая сапог, начал плавно тянуть ногу. Иммобилизация достигается наложением по задней поверхности конечности – от ягодичной складки – хорошо смоделированной по контурам конечности лестничной шины (рис. 241) с добавлением по бокам двух фанерных шин. Шины прибинтовывают с наружной и внутренней сторон с расчётом захождения их вверху за коленный сустав, а внизу – за голеностопный. Конструкцию фиксируют марлевым бинтом (рис. 242).

Тестовые задания:

1. Укажите шину, не предназнагенную для транспортной иммобилизации:

a. Пневматическая.

b. Дитерихса.

c. Белера.

d. Крамера.

e. Сетчатая.

2. Дополнить:

При переломе конечностей необходимо иммобилизовать по меньшей мере _____________близлежащих сустава (ответ вводится цифрой).

3. Дополнить:

При травме бедра необходимо иммобилизовать________________сустава (ответ

вводится цифрой).

4. Транспортная иммобилизация применяется для:

a. Снижения болевого синдрома.

b. Снижения вероятности осложнений.

c. Предотвращения дальнейшего смещения костных отломков.

d. Лечения переломов и вывихов.

5. При травме опорно-двигательного аппарата уменьшение болей достигается:

a. Удобным положением пострадавшего.

b. Остановкой кровотечения.

c. Иммобилизацией и обезболиванием.

d. Наложением давящей повязки.

6. Транспортировка пострадавшего при переломе клюгицы:

a. В положении сидя, откинувшись назад.

b. В положении лёжа на жёстком, на спине.

c. В положении «лягушки».

d. Лёжа на животе.

7. При закрытом переломе конегности на месте происшествия в первую огередь производится:

a. Подготовка шин.

b. Иммобилизация.

c. Обезболивание.

8. Травматологигеских больных необходимо активизировать:

a. С первых суток после травмы.

b. Со второй недели после травмы.

c. Необходим индивидуальный и своевременный подход.

d. После окончания медикаментозного лечения и консультации врача ЛФК.

Источник