Интенсивная терапия при сотрясении головного мозга ушибе

Удар по голове, шее, ушиб черепа могут спровоцировать сотрясение мозга у человека. Это выражается в нарушении координации, появлении тошноты, иногда – потере сознания. Что делать при сотрясении мозга, как помочь пострадавшему, не навредить ему? Первую помощь можно оказать на месте происшествия, главное, при выражено тяжелом состоянии человека, своевременно вызвать врача.

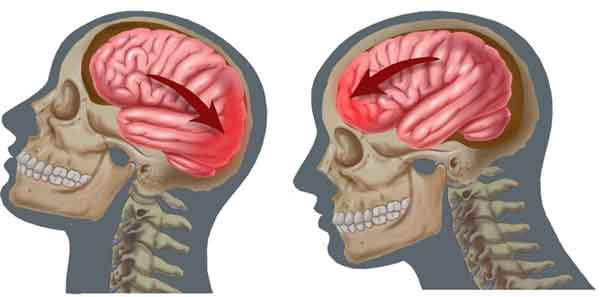

Как происходит сотрясение мозга?

В обычном состоянии от прикосновения к костям черепной коробки мозг защищает ликвор – жидкое вещество, в котором плавает мозг. Соприкосновение коры мозга с внутренней оболочкой черепа вызывает сотрясение. Серое вещество человека, получившего травму, ударяется об одну сторону черепа и получает контрудар – о другую сторону.

Причиной сотрясения может быть:

- Падение, даже с высоты собственного роста.

- Травма, полученная в результате автоаварии, производственной ситуации или после нападения хулиганов.

- Ушиб головы или шеи, причиненный по неосторожности (шел и ударился в столб, ехал на велосипеде и не заметил ветку).

- Удар, полученный при занятии спортом.

Множественные сотрясения диагностируются у боксеров, регбистов, других спортсменов контактных видов спорта. Получить травму может даже младенец, которого неосторожно тряхнули.

Главное, если человеком получено сотрясение головного мозга, нужно как можно быстрее оказать ему первую помощь и обеспечить адекватное лечение.

Симптоматика состояния пациента на разных стадиях

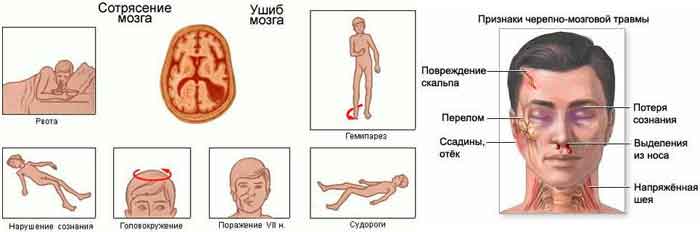

Выделяют основные симптомы при сотрясении мозга:

- человек теряет сознание на определенный промежуток времени;

- на голове есть повреждения, из носа или ушей идет кровь;

- когда пострадавший приходит в себя, он может жаловаться на появление чувства тошноты, головокружение;

- отмечается нарушение работы вестибулярного аппарата, ухудшение координации, сонливость;

- человек бледнеет, появляется потливость;

- реакция на внешние раздражители становится замедленной.

В зависимости от тяжести состояния сотрясение мозга разделяется на стадии, каждая из которых характеризуется уточненными симптомами:

1 степень. Обморок длится короткий период времени, 2-5 минут. Потеря сознания может отсутствовать. Через 15-20 минут больному становится лучше, может отмечаться легкая тошнота. Нестабильный пульс, учащение дыхания могут вызываться не внутренними повреждениями, а стрессовым состоянием.

2 степень. Потеря сознания может продолжаться от 10 минут до 20. Зрачки больного разного размера, человеку тяжело концентрировать взгляд на предмете. Появляется головная боль, могут отмечаться судороги. Пострадавший отвечает на вопросы невпопад, его речь несвязная, нарушена ориентация во времени.

3 степень. Обморок может занимать от 30 минут до часа, или больше. Возможно развитие коматозного состояния. Отмечается кратковременная потеря памяти, когда человек не помнит период времени, предшествовавший травме. К симптомам второй стадии добавляется сильная головная боль, ушной шум, кровотечения из ушей, носа. Больные жалуются на повышение чувствительности к свету, шуму.

Проявление симптомов зависит от возраста пострадавшего. Дети до года могут не терять сознание после травмы, но у них отмечается резкое побледнение кожных покровов, учащение сердцебиения, сонливость. Люди зрелого возраста чаще всего теряют сознание даже при сотрясении легкой или средней степени тяжести. Тяжелая травма может привести к длительной потере памяти, «выпадению из жизни» большого периода времени, предшествовавшего сотрясению мозга. Потеря сознания у людей престарелого возраста развивается реже, им свойственно нарушение ориентации в пространстве и времени.

Первая помощь пострадавшему

После осмотра пострадавшего нужно оказать первую помощь при сотрясении мозга. Если на голове больного есть раны, ссадины, их нужно обработать, аккуратно промыть от грязи антисептиком (септомирин, мирамистин), края смазать йодом.

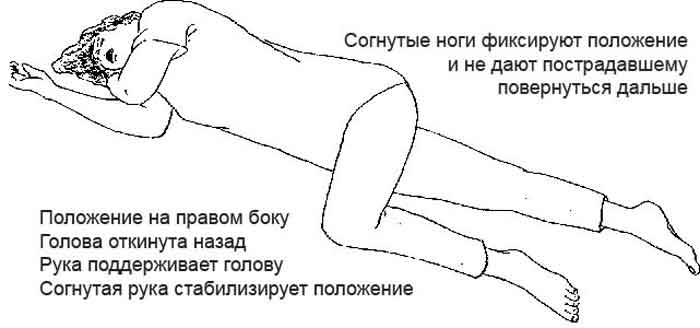

Вызвав врача, уложите травмированного человека, если исключены травмы позвоночника, на правый бок. Левую руку и ногу можно согнуть под углом в 90 градусов. Голову нужно чуть приподнять. Пострадавшему нельзя спать хотя бы час до приезда медиков, если он находится в сознании. Больному не рекомендуется есть, можно пить – ограниченное количество воды.

Если больной находится без сознания, при первой помощи голова его запрокидывается назад, лицо переворачивается к земле. При таком положении тела воздух свободно поступает в легкие, не западает язык, не попадают в дыхательные пути слизь, кровь. В случае рвоты жидкость выйдет наружу, не попав во внутренние органы.

На пострадавший участок головы кладется охлаждающий компресс. Используются специальные «снежинки» или замороженные продукты питания. Оптимальный вариант – применить для первой помощи пакет сметаны из холодильника, обернутый носовым платком.

Если нет возможности дождаться прибытия врачей на месте, пострадавшего нужно отвезти в больницу самостоятельно. Для этого человека размещают на жёсткой горизонтальной поверхности. Желательно при перевозке избегать лишней тряски.

Диагностика и обследование

Дать точные ответ, что делать при сотрясении мозга, может только врач после тщательного осмотра больного, подробного опроса и прохождения диагностического обследования. Даже если в состоянии человека после травмы головы регистрируются незначительные отклонения от нормы, медицинское обследование является обязательным, это поможет избежать осложнений.

Врач проводит опрос, используя шкалу Глазго. Пациент тестируется и согласно его состоянию выставляются баллы. Если специалист насчитывает 13-15 баллов, у больного диагностируется сотрясение головного мозга.

Дополнительные исследования:

- ЭЭГ – для определения биологической активности некоторых участков мозга.

- Чтобы определить, не повысилось ли внутричерепное давление, производят осмотр глазного дна.

- УЗИ сосудов головного мозга, сонной артерии, кровеносных магистралей шеи.

- Рентген головы, шейного отдела позвоночника.

- Компьютерная томография.

- МРТ головного мозга.

Так как некоторые симптомы сотрясения мозга могут проявляться у больного через 12-15 часов после травмы головы, первые сутки после происшествия пациент должен находиться в стационаре. При ухудшении лечение может занять несколько дней.

Лечение

После диагностики и установления степени травмирования, специалист определяет, как лечить сотрясение мозга. Состояние средней и тяжелой степени лечатся в условиях стационара. Если у больного диагностирована легкая степень тяжести сотрясения головного мозга, возможно прохождение терапевтического лечения дома.

Медикаменты

Для восстановления нормальной работы мозга пациенту вписываются препараты с разной направленностью, их следует пить по рекомендованной врачом схеме:

- Пирацетам, Аминалон, Ноотропил, Пикамилон – ноотропные нейропротекторы для восстановления работы нервных узлов мозга.

- Кавинтон, Глиатилин, Теоникол – вазотропные препараты для стабилизации работы сосудов и предупреждения развития осложнений.

- Пантогам, Когитум, Вазобрал – для устранения повышенной утомляемости, бессилия, повышенной раздражительности.

- Диуретики – чтобы исключить отек тканей мозга.

- Витаминные комплексы с фолиевой кислотой, фосфором, препаратами группы В – для ускорения регенерации поврежденных клеток серого вещества.

Если пациент жалуется на сильные головные боли, не прекращающиеся несколько дней, врач назначает прием обезболивающих препаратов: Пенталгин, Максилган, которые следует принимать по рецепту. От головокружений помогают: Танакан, Белласпон. При необходимости больному рекомендуется пить транквилизаторы: Феназепам, Элениум.

Лечение даже легкой стадии сотрясения мозга может занимать от двух недель до 30 дней. Чем тяжелее травма, тем дольше необходимо придерживаться щадящего режима. Иногда приходится находиться в больнице 2-3 месяца.

Особенности режима

У человека диагностировано сотрясение мозга? В домашних условиях соблюдается постельный режим от трех дней и более, в зависимости от состояния больного. При лечении сотрясения мозга категорически запрещено:

- Смотреть телевизор.

- Читать.

- Играть в игры на планшете, телефоне.

- Работать за компьютером.

- Долго разговаривать.

- Нервничать и переживать.

Для нормализации нервного состояния врач может порекомендовать прием седативных препаратов: таблеток Валерианы, капель Корвалола, Пустырника.

В период лечения необходимо часто проветривать комнату, поддерживать в комнате температуру воздуха 18-20 градусов. Пациент должен много спать, не менее 10 часов в сутки. Не следует напрягать глаза больного ярким светом, днем лучше держать шторы задернутыми. Не рекомендуется допускать воздействия громким звуком. Можно слушать негромко музыку, но не в наушниках.

Если у пациента диагностирована средняя или тяжелая стадия сотрясения мозга, лечение возможно только в условиях госпитализации. Больного наблюдает невролог, хирург, терапевт. При необходимости для лечения сотрясения мозга после тяжелых травм проводится консультация у нейрохирургов.

Лекарственные травы

Для улучшения самочувствия в домашних условиях лечение можно дополнить отварами. Мята перечная, пустырник, мелиса лимонная, цветки бузины, первоцвета действуют успокаивающе, нормализуют сон. Противовоспалительным свойством обладает ромашка, чабрец, омела. Рекомендуется употреблять для лечения смесь из трав: тысячелистник, полевой хвощ, дубровник черный, пастушья сумка помогают улучшить кровообращение мозга. Следует консультироваться с врачом, приступая к лечению травами в домашних условиях.

Период реабилитации

После того, как отменен постельный режим, общее состояние больного стабилизировалось, рекомендуется пройти курс реабилитации, который занимает от 14 дней до нескольких месяцев. Для восстановления нормального кровообращения в сосудах шеи, мозга рекомендован массаж, сеансы физиотерапии, баротерапия, изометрия, лечебная гимнастика.

Получившему сотрясение мозга человеку нужно соблюдать молочно-растительную диету: есть побольше сыра, творога, овощей и фруктов. Стоит полностью отказаться от алкоголя, курения. Ограничить употребление шоколада, кофе, сладких газировок, сдобы, тортов. Уменьшить количество соли и жирных продуктов в рационе.

После сотрясения мозга желательно соблюдать щадящий режим, в течение месяца нельзя выполнять тяжелую физическую работу, необходимо отказаться от значительных физических и умственных нагрузок.

Возможные осложнения

Правильное лечение при сотрясении головного мозга поможет избежать осложнений. Если пациент не выполняет рекомендации врача, отказывается придерживаться постельного режима после сотрясения головного мозга, его состояние может ухудшиться. Кроме того, негативные последствия проявляются через некоторое время:

- Появляются головные боли и головокружение.

- Развивается травматическая энцефалопатия.

- Ухудшается память.

- Развивается метеозависимость.

- Появляется раздражительность, резкие перепады настроения.

- Возможно развитие депрессивных состояний, неврозов, появление фобий.

- Отмечается бессонница.

Иногда сотрясение мозга может привести к тяжелым осложнениям: развитию синкопального синдрома, эпилепсии, тонико-клоническим припадкам, слабоумию. Чтобы избежать этого, больному нужно на протяжении года наблюдаться у невропатолога, периодически следует проходить обследование, делать электроэнцефалографию.

Видео

Источник

Черепно-мозговая травма — это повреждение костей черепа и/или мягких тканей (мозговые оболочки, ткани мозга, нервы, сосуды). По характеру травмы различают закрытую и открытую, проникающую и непроникающую ЧМТ, а также сотрясение или ушиб головного мозга. Клиническая картина черепно-мозговой травмы зависит от ее характера и тяжести. Основными симптомами являются головная боль, головокружение, тошнота и рвота, потеря сознания, нарушение памяти. Ушиб головного мозга и внутримозговая гематома сопровождаются очаговыми симптомами. Диагностика черепно-мозговой травмы включает анамнестические данные, неврологический осмотр, рентгенографию черепа, КТ или МРТ головного мозга.

Общие сведения

Черепно-мозговая травма — собирательное понятие, включающее различные повреждения костных и мягких структур головы. Выделяют следующие клинические формы ЧМТ: сотрясение мозга, ушиб мозга, диффузное аксональное повреждение, сдавление мозга. Самая распространенная травма среди возможных черепно-мозговых (около 70% всех ЧМТ) – это сотрясение головного мозга. Ушиб головного мозга легкой степени выявляют у 10-15% пострадавших с черепно-мозговой травмой, средней степени тяжести диагностируют у 8-10% пострадавших, тяжелый ушиб – у 5-7% пострадавших.

Черепно-мозговая травма

Причины

По генезу и механизму возникновения ЧМТ бывает первичная (воздействию на мозг травмирующей механической энергии не предшествует какая-либо церебральная или внецеребральная катастрофой) и вторичная (воздействию травмирующей механической энергии на мозг предшествует церебральная или внецеребральная катастрофа). ЧМТ у одного и того же пациента может происходить впервые или повторно (дважды, трижды).

- Первичные поражения – это очаговые ушибы и размозжения мозга, диффузные аксональные повреждения, внутричерепные гематомы, разрывы ствола, множественные внутримозговые геморрагии, возникшие вследствие механической травмы головы.

- Вторичные поражения возникают в результате действия вторичных внутричерепных факторов (отсроченных гематом, нарушений ликворо- и гемоциркуляции вследствие внутрижелудочкового или субарахноидального кровоизлияния, отека мозга, гиперемии и др.) или вторичных внечерепных факторов (артериальная гипертензия, гиперкапния, гипоксемия, анемия и др.)

Классификация

Классификация ЧМТ основывается на ее биомеханике, виде, типе, характере, форме, тяжести повреждений, клинической фазе, периоде лечения, а также исходе травмы.

По биомеханике различают следующие виды ЧМТ:

- ударно-противоударная (ударная волна распространяется от места полученного удара и проходит через мозг к противоположной стороне с быстрыми перепадами давления);

- ускорения-замедления (перемещение и ротация больших полушарий по отношению к более фиксированному стволу мозга);

- сочетанная (одновременное воздействие обоих механизмов).

По виду повреждения:

- очаговые (характеризуются локальными макроструктурными повреждениями мозгового вещества за исключением участков разрушений, мелко- и крупноочаговых кровоизлияний в области удара, противоудара и ударной волны);

- диффузные (натяжение и распространение первичными и вторичными разрывами аксонов в семиовальном центре, мозолистом теле, подкорковых образованиях, стволе мозга);

- сочетанные (сочетание очаговых и диффузных повреждений головного мозга).

По своему типу ЧМТ классифицируются на:

- закрытую — повреждения, не нарушившие целостность кожных покровов головы; переломы костей свода черепа без повреждения прилежащих мягких тканей или перелом основания черепа с развившейся ликвореей и кровотечением (из уха или носа);

- открытую непроникающую ЧМТ — без повреждения твердой мозговой оболочки и открытую проникающую ЧМТ — с повреждением твердой мозговой оболочки.

Кроме этого выделяют изолированную (отсутствие каких-либо внечерепных повреждений), сочетанную (внечерепные повреждения в результате механической энергии) и комбинированную (одновременное воздействие различных энергий: механической и термической/лучевой/химической) черепно-мозговую травму.

По тяжести ЧМТ делят на 3 степени: легкую, средней тяжести и тяжелую. При соотнесении этой рубрикации со шкалой комы Глазго легкую черепно-мозговую травм оценивают в 13-15, среднетяжелую – в 9-12, тяжелую – в 8 баллов и менее. Легкая черепно-мозговая травма соответствует сотрясению и ушибу мозга легкой степени, среднетяжелая — ушибу мозга средней степени, тяжелая — ушибу мозга тяжелой степени, диффузному аксональному повреждению и острому сдавлению мозга.

Течение ЧМТ разделяется на 3 базисных периода: острый, промежуточный и отдаленный. Временная протяженность периодов течения черепно-мозговой травмы варьирует в зависимости от клинической формы ЧМТ: острый – 2-10 недель, промежуточный – 2-6 месяцев, отдаленный при клиническом выздоровлении – до 2 лет.

Сотрясение головного мозга

Симптомы

Угнетение сознания (до уровня сопора) при сотрясении мозга может продолжаться от нескольких секунд до нескольких минут, но может и отсутствовать вовсе. На непродолжительный период времени развивается ретроградная, конградная и антеградная амнезия. Непосредственно после черепно-мозговой травмы возникает однократная рвота, дыхание учащается, но вскоре приходит в норму. Также приходит в норму и артериальное давление, за исключением тех случаев, когда анамнез отягощен гипертензией. Температура тела при сотрясении мозга сохраняется в норме.

Когда пострадавший приходит в сознание, возникают жалобы на головокружение, головную боль, общую слабость, появление холодного пота, приливы крови к лицу, шум в ушах. Неврологический статус на данной стадии характеризуется мягкой асимметрией кожных и сухожильных рефлексов, мелким горизонтальным нистагмом в крайних отведениях глаз, легкими менингиальными симптомами, которые исчезают в течение первой недели. При сотрясении головного мозга в результате черепно-мозговой травмы через 1,5 – 2 недели отмечается улучшение общего состояния пациента. Возможно сохранение некоторых астенических явлений.

Диагноз

Распознавание сотрясения головного мозга — непростая задача для невролога или травматолога, так как основными критериями его диагностирования являются составляющие субъективной симптоматики в отсутствие каких-либо объективных данных. Необходимо ознакомиться с обстоятельствами травмы, используя для этого информацию, имеющуюся у свидетелей происшедшего. Большое значение имеет обследование у отоневролога, с помощью которого определяют наличие симптомов раздражения вестибулярного анализатора в отсутствие признаков выпадения.

По причине мягкой семиотики сотрясения головного мозга и возможности возникновения подобной картины в результате одной из многих дотравматических патологий, особое значение в диагностике придается динамике клинических симптомов. Обоснованием диагноза «сотрясение мозга» является исчезновение таких симптомов через 3-6 суток после получения черепно-мозговой травмы. При сотрясении мозга отсутствуют переломы костей черепа. Состав ликвора и его давление сохраняются в норме. На КТ головного мозга не определяются внутричерепные пространства.

Лечение

Если пострадавший с черепно-мозговой травмой пришел в себя, в первую очередь ему необходимо придать удобное горизонтальное положение, голова должна быть чуть приподнята. Пострадавшему с черепно-мозговой травмой, находящемуся в бессознательном состоянии, необходимо придать т. н. «спасительное» положение — уложить его на правый бок, лицо должно быть повернуто к земле, левые руку и ногу согнуть под прямым углом в локтевом и коленном суставах (если исключены переломы позвоночника и конечностей). Такое положение способствует свободному прохождению воздуха в легкие, предотвращая западение языка, попадание рвотных масс, слюны и крови в дыхательные пути. На кровоточащие раны на голове, если таковые имеются, наложить асептическую повязку.

Всех пострадавших с черепно-мозговой травмой в обязательном порядке транспортируют в стационар, где после подтверждения диагноза устанавливают им постельным режим на срок, который зависит от клинических особенностей течения заболевания. Отсутствие признаков очаговых поражений головного мозга на КТ и МРТ головного мозга, а также состояние пациента, позволяющее воздержаться от активного медикаментозного лечения, позволяют решить вопрос в пользу выписки пациента на амбулаторное лечение.

При сотрясении головного мозга не применяют чрезмерно активного медикаментозного лечения. Его основные цели — нормализация функционального состояние головного мозга, купирование головной боли, нормализация сна. Для этого используют анальгетики, седативные средства (как правило, таблетированных форм).

Ушиб головного мозга

Симптомы

Для ушиба мозга легкой степени характерна утрата сознания после травмы до нескольких десятков минут. После восстановления сознания появляются жалобы на головную боль, головокружение, тошноту. Отмечают ретроградную, конградную, антероградную амнезию. Возможна рвота, иногда с повторами. Жизненно важные функции, как правило, сохраняются. Наблюдается умеренная тахикардия или брадикардия, иногда повышение артериального давления. Температура тела и дыхание без существенных отклонений. Мягко выраженные неврологические симптомы регрессируют через 2-3 недели.

Утрата сознания при ушибе мозга средней степени может длиться от 10-30 минут до 5-7 часов. Сильно выражена ретроградная, конградная и антероградная амнезия. Возможна многократная рвота и сильная головная боль. Нарушены некоторые жизненно важные функции. Определяется брадикардия или тахикардия, повышение АД, тахипноэ без нарушения дыхания, повышение температуры тела до субфебрильной. Возможно проявление оболочечных признаков, а также стволовых симптомов: двусторонние пирамидные признаки, нистагм, диссоциация менингеальных симптомов по оси тела. Выраженные очаговые признаки: глазодвигательные и зрачковые нарушения, парезы конечностей, расстройства речи и чувствительности. Они регрессируют через 4-5 недель.

Ушиб мозга тяжелой степени сопровождается потерей сознания от нескольких часов до 1-2 недель. Нередко он сочетается с переломами костей основания и свода черепа, обильным субарахноидальным кровоизлиянием. Отмечаются расстройства жизненно важных функций: нарушение дыхательного ритма, резко повышенное (иногда пониженное) давление, тахи- или брадиаритмия. Возможна блокировка проходимости дыхательных путей, интенсивная гипертермия.

Очаговые симптомы поражения полушарий зачастую маскируются за выходящей на первый план стволовой симптоматикой (нистагм, парез взора, дисфагия, птоз, мидриаз, децеребрационная ригидность, изменение сухожильных рефлексов, появление патологических стопных рефлексов). Могут определяться симптомы орального автоматизма, парезы, фокальные или генерализованные эпиприступы. Восстановление утраченных функций идет тяжело. В большинстве случаев сохраняются грубые остаточные двигательные нарушения и расстройства психической сферы.

Диагноз

Методом выбора при диагностике ушиба головного мозга является КТ головного мозга. На КТ определяют ограниченную зону пониженной плотности, возможны переломы костей свода черепа, субарахноидальное кровоизлияние. При ушибе мозга средней степени тяжести на КТ или спиральной КТ в большинстве случаев выявляют очаговые изменения (некомпактно расположенные зоны пониженной плотности с небольшими участками повышенной плотности).

При ушибе тяжелой степени на КТ определяются зоны неоднородного повышения плотности (чередование участков повышенной и пониженной плотности). Перифокальный отек головного мозга сильно выражен. Формируется гиподенсивная дорожка в область ближайшего отдела бокового желудочка. Через нее происходит сброс жидкости с продуктами распада крови и мозговой ткани.

Диффузное аксональное повреждение головного мозга

Симптомы

Для диффузного аксонального повреждения головного мозга типично длительное коматозное состояние после черепно-мозговой травмы, а также ярко выраженные стволовые симптомы. Коме сопутствует симметричная либо асимметричная децеребрация или декортикация как спонтанными, так и легко провоцируемыми раздражениями (например, болевыми). Изменения мышечного тонуса весьма вариабельны (горметония или диффузная гипотония). Типично проявление пирамидно-экстрапирамидных парезов конечностей, в том числе асимметричные тетрапарезы.

Кроме грубых нарушений ритма и частоты дыхания проявляются и вегетативные расстройства: повышение температуры тела и артериального давления, гипергидроз и др. Характерной особенностью клинического течения диффузного аксонального повреждения мозга является трансформация состояния пациента из продолжительной комы в транзиторное вегетативное состояние. О наступлении такого состояния свидетельствует спонтанное открывание глаз (при этом отсутствуют признаки слежения и фиксации взора).

Диагноз

КТ-картина диффузного аксонального поражения мозга характеризуется увеличением объема мозга, в результате которого под сдавлением находятся боковые и III желудочки, субарахноидальные конвекситальные пространства, а также цистерны основания мозга. Нередко выявляют наличие мелкоочаговых геморрагий в белом веществе полушарий мозга, мозолистом теле, подкорковых и стволовых структурах.

Сдавление головного мозга

Симптомы

Сдавление головного мозга развивается более чем в 55% случаев черепно-мозговой травмы. Чаще всего причиной сдавления головного мозга становится внутричерепная гематома (внутримозговая, эпи- или субдуральная). Опасность для жизни пострадавшего представляют стремительно нарастающие очаговые, стволовые и общемозговые симптомы. Наличие и продолжительность т. н. «светлого промежутка» — развернутого или стертого — зависит от степени тяжести состояния пострадавшего.

Диагноз

На КТ определяют двояковыпуклую, реже плоско-выпуклую ограниченною зону повышенной плотности, которая примыкает к своду черепа и локализируется в пределах одной или двух долей. Однако, если источников кровотечения несколько, зона повышенной плотности может быть значительного размера и иметь серповидной форму.

Диагностика

При поступлении в реанимационное отделение пациента с черепно-мозговой травмой необходимо провести следующие мероприятия:

- Осмотр тела пострадавшего, во время которого обнаруживают либо исключают ссадины, кровоподтеки, деформации суставов, изменения формы живота и грудной клетки, крово- и/или ликворотечение из ушей и носа, кровотечение из прямой кишки и/или уретры, специфический запах изо рта.

- Всестороннее рентгеновское исследование: череп в 2-х проекциях, шейный, грудной и поясничный отдел позвоночника, грудная клетка, кости таза, верхних и нижних конечностей.

- УЗИ грудной клетки, УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства.

- Лабораторные исследования: общий клинический анализ крови и мочи, биохимический анализ крови (креатинин, мочевина, билирубин и т. д.), сахар крови, электролиты. Данные лабораторные исследования необходимо проводить и в дальнейшем, ежедневно.

- ЭКГ (три стандартных и шесть грудных отведений).

- Исследование мочи и крови на содержание алкоголя. В случае необходимости проводят консультацию токсиколога.

- Консультации нейрохирурга, хирурга, травматолога.

Обязательным методом обследования пострадавших с черепно-мозговой травмой является компьютерная томография. Относительными противопоказаниями к ее проведению могут служить геморрагический или травматический шок, а также нестабильная гемодинамика. С помощью КТ определяют патологический очаг и его расположение, количество и объем гипер- и гиподенсивных зон, положение и степень смещения срединных структур головного мозга, состояние и степень повреждения головного мозга и черепа.

При подозрении на менингит показано проведение люмбальной пункции и динамического исследования ликвора, которое позволяет контролировать изменения воспалительного характера его составе.

Неврологический осмотр пациента с черепно-мозговой травмой следует проводить каждые 4 часа. Для определения степени нарушения сознания используют шкалу комы Глазго (состояние речи, реакция на боль и способность открывать/закрывать глаза). Кроме того, определяют уровень очаговых, глазодвигательных, зрачковых и бульбарных расстройств.

Лечение черепно-мозговой травмы

Консервативная терапия

Пострадавшему с нарушением сознания 8 баллов и менее по шкале Глазго показана интубация трахеи, благодаря которой поддерживается нормальная оксигенация. Угнетение сознания до уровня сопора или комы — показание к проведению вспомогательной или контролируемой ИВЛ (не менее 50% кислорода). С ее помощью поддерживается оптимальная церебральная оксигенация.

Пациенты с тяжелой черепно-мозговой травмой (выявленные на КТ гематомы, отек мозга и т. д.) нуждаются в мониторинге внутричерепного давления, которое необходимо поддерживать на уровне ниже 20 мм рт.ст. Для этого назначают маннитол, гипервентиляцию, иногда — барбитураты.

Для профилактики септических осложнений применяют эскалационную или деэскалационную антибактериальную терапию. Для лечения посттравматических менингитов используют современные противомикробные препараты, разрешенные для эндолюмбального введения (ванкомицин).

Питание пациентов начинают не позже 3 трех суток после ЧМТ. Его объем увеличивают постепенно и в конце первой недели, прошедшей со дня получения черепно-мозговой травмы, он должен обеспечивать 100% калорическую потребность пациента. Способ питания может быть энтеральным или парентеральным. Для купирования эпилептических приступов назначают противосудорожные препараты с минимальным титрованием дозы (леветирацетам, вальпроаты).

Хирургическое лечение

Показанием к операции служит эпидуральная гематома объемом свыше 30 см³. Доказано, что метод, обеспечивающий максимально полную эвакуацию гематомы — транскраниальное удаление. Острая субдуральная гематома толщиной свыше 10 мм также подлежит хирургическому лечению. Пациентам в коме удаляют острую субдуральную гематому с помощью краниотомии, сохраняя или удаляя костный лоскут. Эпидуральная гематома объемом более 25 см³ также подлежит обязательному хирургическому лечению.

Прогноз

Сотрясение головного мозга — преимущественно обратимая клиническая форма черепно-мозговой травмы. Поэтому более чем в 90% случаев сотрясения головного мозга исходом заболевания становится выздоровление пострадавшего с полным восстановлением трудоспособности. У части пациентов по прошествии острого периода сотрясения головного мозга отмечают те или иные проявления посткоммоционного синдрома: нарушения когнитивных функций, настроения, физического благополучия и поведения. Через 5-12 месяцев после черепно-мозговой травмы эти симптомы исчезают или существенно сглаживаются.

Прогностическую оценку при тяжелой черепно-мозговой травме проводят при помощи шкалы исходов Глазго. Уменьшение общего кол-ва баллов по шкале Глазго повышает вероятность неблагоприятного исхода заболевания. Анализируя прогностическую значимость возрастного фактора, можно сделать вывод о его существенном влиянии как на инвалидизацию, так и на летальность. Сочетание гипоксии и артериальной гипертензии является неблагоприятным фактором прогноза.

Источник