Эпифизарный перелом лучевой кости

Переломы дистального отдела лучевой кости у детей: эпифизеолиз и перелом Смита. Диагностика и лечение

При подозрении перелома дистального отдела лучевой кости у детей очень важно исключить диагноз эпифизеолиза. Авторы рекомендуют срочно направлять всех детей к ортопеду для репозиции под общей анестезией.

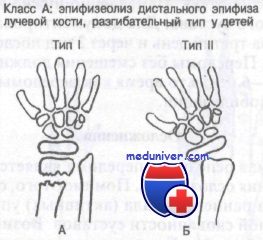

Класс А: эпифизеолиз дистального конца лучевой кости у детей, разгибательный тип. Обычно возникает при падении на вытянутую руку с насильственной дорсофлексией кисти и эпифизарной пластинки. Результатом этого является перелом Salter I или II типа. Нарушение роста кости нетипично, но возможно, поэтому эти больные требуют неотложного направления к ортопеду.

При лечении этих переломов допустима большая степень поперечного и углового смещения. Репозицию проводят при угловой деформации более 25° или смещении свыше 25% диаметра лучевой кости. Иммобилизацию делают одним из двух способов. При стабильных переломах врач должен наложить короткую переднезаднюю лонгету с предплечьем в положении супинации и лучезапястным суставом в положении легкого разгибания.

При нестабильных переломах авторы рекомендуют иммобилизацию большими переднезадними лонгетами с предплечьем в положении супинации и лучезапястным суставом в положении сгибания. Некоторые авторы защищают методику, по которой иммобилизацию осуществляют при разогнутом положении кисти. Другие считают, что следует избегать разгибания лучезапястного сустава, поскольку при этом возникают силы дистракции, действующие в ладонном направлении. Если перелом после закрытой репозиции остается нестабильным, показана фиксация спицей или открытая репозиция.

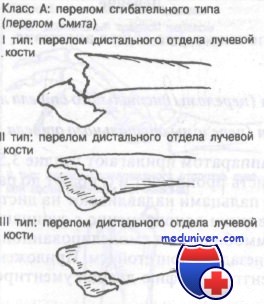

Класс А: сгибательный тип перелома лучевой кости у детей – перелом Смита

Этот перелом часто описывают как обратный перелом Коллиса. Перелом нетипичен и редко захватывает дистальный лучелоктевой сустав. Используемая здесь классификация, разработанная Thomas, включает как терапевтические, так и прогностические аспекты.

К переломам дистального отдела предплечья сгибательного типа приводят два механизма воздействия. Сгибательный перелом может произойти от падения на супинированное предплечье с кистью в положении тыльного сгибания. Кроме того, удар сжатым кулаком при слегка согнутом лучезапястном суставе может стать причиной сгибательного перелома. Прямой удар по дорсальной поверхности запястья или лучевой кости при согнутой кисти и пронированном предплечье также может привести к сгибательному перелому.

На ладонной поверхности запястья отмечают боль и припухлость. Необходимо обследовать и документировать сохранность и функцию лучевой артерии и срединного нерва.

Для выявления этого перелома достаточно обычных снимков в переднезадней и боковой проекциях.

Иногда этим переломам сопутствуют переломы или вывихи костей запястья.

Лечение переломов дистального конца лучевой кости у детей

Для детей предпочтительнее общая анестезия, для взрослых — регионарная блокада.

Класс А: I mun (переломы дистального отдела лучевой кости), II тип (переломы дистального отдела лучевой кости). Тракционным аппаратом прилагают усилие 3,5—4,5 кг при согнутом локте. Затем кисть пронируют и сгибают до расклинивания фрагментов. Большими пальцами надавливают на дистальный фрагмент в дорсальном направлении одновременно с супинацией до его вправления. Предплечье иммобилизуют смоделированной большой гипсовой повязкой или переднезадней лонгетой. Сразу после репозиции делают рентгенографию для документирования адекватности репозиции.

Класс А: III тип (переломы дисталъного отдела лучевой кости). Этих больных необходимо срочно направить к ортопеду для внутренней фиксации костных отломков.

При всех этих типах переломов осложнения встречаются не часто и включают повреждение сухожилия и развитие остеоартроза.

– Также рекомендуем “Краевые переломы лучевой кости – переломы Бартона, Гетчинсона. Диагностика и лечение”

Оглавление темы “Переломы костей предплечья, плеча”:

- Перелом диафиза лучевой кости. Диагностика и лечение

- Переломы диафиза локтевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом локтевой кости III типа – переломы Монтеджи. Диагностика и лечение

- Сочетанные переломы лучевой и локтевой костей. Диагностика и лечение

- Разгибательные переломы костей предплечья Коллиса. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела лучевой кости у детей: эпифизеолиз и перелом Смита. Диагностика и лечение

- Краевые переломы лучевой кости I типа – переломы Бартона. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Надмыщелковые разгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

- Надмыщелковые сгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

Источник

Эпифизеолиз – это нарушение целостности кости по линии, которая полностью или частично проходит через хрящевую эпифизарную пластинку (зону роста). Возникает в детском возрасте, до закрытия ростковых зон. Проявляется отеком, болью и нарушением функции. Из-за неярко выраженной симптоматики может ошибочно расцениваться как ушиб. Диагностируется на основании анамнеза, данных объективного обследования, результатов рентгенографии, реже – МРТ и КТ. Лечение обычно консервативное – репозиция с последующей иммобилизацией. Реже осуществляется оперативная фиксация фрагментов.

Общие сведения

Эпифизеолиз (перелом Салтера-Харриса) – травматическое повреждение костей, которое развивается только у пациентов детского возраста в период продолжающегося роста скелета. Впервые был описан в 1963 году. Составляет около 15% от общего количества переломов у детей. Почти в половине случаев возникает в области лучезапястного и локтевого суставов. Мальчики страдают вдвое чаще девочек. Эпифизеолиз хорошо срастается, но поражение эпифизарной пластинки может повлечь за собой дальнейшее нарушение роста кости.

Эпифизеолиз

Причины эпифизеолиза

Причиной повреждения кости становятся бытовые и уличные травмы. Механизм аналогичен вывихам и надрывам связок у взрослых. Эпифизеолиз развивается при резком подворачивании ноги, переразгибании кисти, падении на локоть или плечо, резком рывке за руку, скручивании конечности по оси. Иногда провоцируется быстрым интенсивным сокращением мышц. Предрасполагающими факторами являются:

- Мужской пол. Более частое возникновение эпифизеолиза у мальчиков объясняется двумя обстоятельствами – повышенным уровнем двигательной активности и поздним закрытием ростковых зон по сравнению с девочками.

- Периоды быстрого роста. Неравномерность роста костей и мягких тканей, необходимость адаптации к быстро меняющимся пропорциям тела становятся причиной нескоординированности движений и повышают вероятность травм.

- Астеническое телосложение. Из-за недостаточной мышечной массы ростковые зоны детей-астеников испытывают более высокую нагрузку в сравнении с эпифизарными пластинками нормостеников.

- Травмоопасные виды спорта. Вероятность повреждения конечностей повышается при занятиях футболом, волейболом, гандболом, художественной гимнастикой, некоторыми видами легкой атлетики.

Определенную роль играют обменные расстройства, недостаточное питание и снижение иммунитета. Корреляция между риском развития эпифизеолиза и возрастом ребенка точно не установлена. Одни специалисты указывают, что по статистике большинство повреждений приходится на возраст 10-18 лет. Другие исследователи отмечают, что у маленьких детей травмы чаще остаются недиагностированными из-за смазанной клинической картины и отсутствия изменений на рентгенограммах.

Патогенез

Эпифизарная пластинка – зона гиалинового хряща, которая располагается почти на конце кости, между эпифизом и метафизом. Хрящ растет, а затем замещается костной тканью, что обуславливает рост костей в длину. При повреждении, превышающем прочностные характеристики и эластичность хряща, целостность эпифизарной пластинки нарушается, возникает эпифизеолиз, обычно – с переходом на костные структуры.

Эпифизеолизы развиваются только в тех местах, где капсула сустава крепится к эпифизу или к ростковой зоне – в лучезапястном, локтевом, плечевом и голеностопном суставе, нижней трети бедра. Если эпифизарная пластинка покрыта суставной капсулой, которая прикрепляется к метафизу – повреждение невозможно, поэтому эпифизеолизов верхней трети голени не бывает.

Классификация

Классическая классификация, составленная Салтером и Харрисом с учетом расположения линии перелома, включает пять видов эпифизеолиза:

- 1 тип (6% случаев) – линия располагается в зоне эпифизарной пластинки, не затрагивая эпифиз и метафиз.

- 2 тип (75% случаев) – повреждаются ростковая зона и метафиз, эпифиз остается интактным.

- 3 тип (8% случаев) – поражаются эпифизарная пластинка и эпифиз, метафиз остается интактным.

- 4 тип (10% случаев) – линия проходит через все три структуры: ростковую зону, метафиз и эпифиз.

- 5 тип (1% случаев) – ростковая пластинка сдавливается между метафизом и эпифизом с развитием компрессионного перелома.

Позже были описаны еще четыре типа эпифизеолиза, в том числе с периферическим расположением, вызывающим угловую деформацию, с повреждением надкостницы, с последующим возможным нарушением эндесмального или энхондрального остеогенеза. Эти типы имеют меньшее клиническое значение из-за малой распространенности.

Симптомы эпифизеолиза

После травмы ребенок жалуется на боль. При осмотре выявляется припухлость, покраснение и ограничение движений. При пальпации определяется болезненность в проекции повреждения. Эпифизеолизы не сопровождаются крепитацией отломков, патологическая подвижность отсутствует. Наличие смещения обуславливает деформацию (обычно – нерезко выраженную), при отсутствии смещения контуры сегмента не нарушаются.

Движения нередко ограничиваются незначительно, небольшой отек напоминает ушиб, поэтому родители не обращаются за медицинской помощью. Косвенным признаком эпифизеолиза является повышение температуры тела до 37-38°С из-за всасывания содержимого травматической гематомы в первые дни после травмы.

Осложнения

В отдельных случаях возможно развитие контрактуры Фолькмана, особенно – при преждевременном наложении циркулярной повязки. Основными отдаленными осложнениями эпифизеолизов являются нарушение дальнейшего роста кости и деформация ее суставного конца. В слабо выраженном варианте эти осложнения встречаются достаточно часто. Так, преждевременное исчезновение ростковой зоны с небольшим укорочением выявляется у 15-20% больных, перенесших эпифизеолиз лучевой кости.

Диагностика

Диагностика эпифизеолиза осуществляется детскими ортопедами, может представлять затруднения, особенно у детей младшего возраста. Это обуславливает необходимость настороженности при характерных травмах и важность проведения расширенного обследования при сомнительных результатах базовых исследований. План диагностических мероприятий включает:

- Физикальное обследование. Контуры конечности сохранены или незначительно изменены. При осмотре обнаруживается боль в зоне повреждения, усиливающаяся при попытке активных и пассивных движений. Функция конечности зачастую ограничена умеренно или даже незначительно. Крепитация и патологическая подвижность отсутствуют, поэтому данные признаки не проверяют, чтобы не усугублять страдания пациента.

- Рентгенография. У детей старшего возраста при 2 и 4 типах перелома на снимках просматривается фрагмент метафиза, выявляется смещение ядер окостенения в эпифизарной зоне. У пациентов младшей возрастной группы и больных с остальными типами переломов изменения отсутствуют или нерезко выражены, поэтому в сомнительных случаях выполняют сравнительные рентгенограммы обеих конечностей.

- КТ и МРТ. Не входят в базовую программу обследования, применяются для уточнения данных при неоднозначных результатах рентгеновских снимков или при необходимости оперативного лечения. Позволяют с более высокой достоверностью определять наличие и расположение перелома.

Дифференциальную диагностику эпифизеолизов проводят с ушибами. При различении основываются на данных визуализирующих исследований.

Лечение эпифизеолиза

Лечение в подавляющем большинстве случаев (более 90%) консервативное. При переломах дистальных сегментов без смещения или с небольшим смещением терапия осуществляется амбулаторно. Сложные травмы и повреждения проксимальных сегментов являются показаниями для госпитализации.

Консервативная терапия

Тактику лечения определяют в зависимости от локализации эпифизеолиза, наличия и характера смещения. Возможны:

- Иммобилизация. При переломах без смещения накладывают гипсовую лонгету с захватом двух соседних суставов. Гипс циркулируют не ранее, чем через неделю, чтобы избежать нарушений кровообращения.

- Репозиция. Проводится даже при наличии незначительного смещения. У детей дошкольного и младшего школьного возраста выполняется под наркозом, в остальных случаях возможна местная анестезия. В особо сложных случаях репозицию проводят под рентген-контролем. Затем накладывают гипс, лечение осуществляют по тем же принципам, что при эпифизеолизе без смещения.

- Вытяжение. Применяется очень редко, обычно – при повреждениях плечевой и бедренной костей. Детям до 3 лет накладывают лейкопластырное вытяжение, пациентам старшей возрастной группы – скелетное.

В ходе лечения производят периодические контрольные снимки. Больным назначают физиотерапевтические методики, ЛФК, массаж. Срок иммобилизации определяется локализацией эпифизеолиза.

Хирургическое лечение

Показаниями к операции являются повреждения с ротацией отломка или интерпозицией мягких тканей, открытые травмы, сохранение смещения после двух попыток закрытой репозиции, патологические переломы и неправильно сросшиеся переломы. При фиксации отломков используют простые устройства для остеосинтеза, не повреждающие хрящевую ткань ростковой зоны, обычно – спицы Киршнера. В послеоперационном периоде назначают анальгетики и антибиотики, проводят восстановительные мероприятия.

Прогноз

При своевременно начатом лечении и адекватном устранении смещения прогноз благоприятный. Отломки хорошо срастаются, функция конечности полностью восстанавливается. В отдаленном периоде возможно преждевременное закрытие зоны роста с незначительным (визуально незаметным, не нарушающим функции) укорочением конечности. При сохранении смещения, сложных переломах повышается вероятность деформаций и значимых укорочений.

Профилактика

Первичная профилактика включает в себя предупреждение бытового и уличного детского травматизма, составление продуманных программ тренировок и постоянное наблюдение тренера за детьми, занимающимися спортом. Предупреждение отдаленных последствий заключается в повышенном внимании при обследовании пациентов с подозрением на эпифизеолиз, тщательной коррекции положения отломков, регулярном рентгенологическом контроле, обязательной реабилитации.

Источник

Если пациент после неудачного падения травмировал руку около запястья, но боль терпимая и пальцами с трудом, но двигать можно, то человек часто решает подождать и не спешит в больницу. Однако это может быть перелом лучевой кости — и если его не лечить, то он может обернуться серьезными последствиями, вплоть до потери трудоспособности.

Легкомысленное отношение к этому виду травм довольно распространено, их считают нетяжелыми. Пациенты думают, что гипс — это все, что нужно для лечения, и пренебрегают рекомендациями врача относительно разработки руки упражнениями, тратят время больничного листа на отдых и ничегонеделание. Они не подозревают о последствиях такой, вроде бы легкой травмы.Лучше заранее узнать о том, как проявляется этот перелом, какие методы лечения применяются в современной практике, и как необходимо разрабатывать руку после освобождения ее от гипса.

Травма распространенная, ее доля достигает 16% всех случаев бытового травматизма. Чаще страдают лица с развившимся остеопорозом, в первую очередь женщины в возрасте менопаузы. Именно эта категория населения должна избегать ситуаций с повышенным риском падения.

Немного об анатомии

Лучевая кость входит в состав предплечья, продолжается от локтя до запястья. Верхняя (проксимальная) часть этой кости сочленяется с локтем и является более массивной, чем нижняя (дистальная) часть. Именно поэтому нижняя треть лучевой кости около запястья более хрупкая.

Вместе с лучевой предплечье образует еще одна кость — локтевая. Она более массивная и потому реже подвергается переломам.

Какими бывают переломы

Механизм получения травмы — это падение (в основном с высоты собственного роста) на руки, вытянутые вперед для опоры. Поскольку большинство людей — правши, то при падении они пытаются опереться на правую руку. Следовательно, травм правой лучевой кости регистрируется намного больше, чем левой.

В зависимости от причины такие переломы бывают:

- патологические — в них виновато даже не воздействие механической силы (в ситуации падения), а остеопороз — состояние хрупкости костей, наступающее по мере старения или при некоторых заболеваниях; если человек опирается, падая, на пораженную лучевую кость, перелом практически гарантирован;

- травматические — итог воздействия слишком большой физической нагрузки, удара, скручивания.

При закрытом переломе лучевой кости разъединяется на фрагменты лишь кость, но не мышцы и кожа над ней. Они могут быть отечными или с кровоизлиянием, но не разорваны. При чрезмерном или резком воздействии причинного фактора наступает открытый перелом — к нарушению целостности кости присоединяется разрыв мышц и кожи на ней; получается рана, в которой видны концы кости.

С анатомической точки зрения, подразделение переломов луча выглядит так:

- внутрисуставные — ломается часть, входящая в лучезапястный сустав, а также шиловидный отросток (часть луча, сочленяющаяся с локтевым суставом);

- вне сустава — на протяжении трубчатой части кости.

Тело кости, собственно сама «трубка», в 75% случаев переламывается в нижней трети, почти около кисти. Это классифицируется как перелом лучевой кости в типичном месте. Намного реже луч переламывается в среднем и верхнем сегменте.

Линия разлома может быть разной и давать поперечные, косые, продольные, Т-образные, винтообразные; оскольчатые (более двух фрагментов) переломы. Нередкое явление — вколоченные переломы (обломки лучевой кости как бы заходят друг в друга, «вколачиваются» будто молотком).

Каждому типу травмы может сопутствовать смещение отломков, наступающее вследствие непроизвольных подергиваний мышц конечности.

Перелом лучевой кости в типичном месте

Пациент, падая, инстинктивно пытается смягчить удар о землю и выпрямляет перед собой руку — согнутую в запястье либо разогнутую в нем (то есть опирается на основание ладони). В зависимости от этого нижняя треть лучевой кости получает повреждение по разному типу:

- Сгибательный, носящий название по фамилии травматолога Смита. Наступает при опоре падающего на согнутую кисть, она развернута к тыльной стороне конечности. Тогда образовавшийся костный отломок движется к наружной поверхности предплечья.

- Разгибательный, названный в честь ирландского хирурга Коллиса. Случается, если падающий при падении опирается на ладонь. В итоге рука переразгибается в запястном суставе и обломанный конец отклоняется к тыльной стороне.

Перелом лучевой кости со смещением

Под этим понимают сдвиг обломков, причиной которого становятся сокращения мышц конечности. Смещение острых фрагментов кости наносит дополнительную травму — ранит окружающие сосуды, нервные пучки, кожу.

Сдвигаться отломки могут поперечно и в продольном направлении. В последнем случае они двигаются вдоль и вверх кости. При поперечном смещении один из двух отломков идет либо в правую, либо в левую сторону.

Травма, сопровождаемая смещением отломков, часто соседствует с переломом лучевой кости без смещения.

Перелом лучевой кости без смещения

Поскольку мышцы вблизи запястья слабее, чем те, что работают в сегменте предплечья, то сдвига отломков может не произойти. Тогда перелом луча без смещения ограничивается трещиной в кости, без расхождения отломков — что намного безопаснее для пациента. Трещина располагается на поверхностном участке кости, даже без проникновения в глубину. Это характерно для спортивного типа людей, моложе 40 лет.

Диагностика

Традиционным способом выявления перелома лучевой кости служит рентген. Не потерял он значения и теперь — признан «золотым стандартом» в диагностической практике подобных травм.

Рентгенографию верхней конечности проводят в двух проекциях. На снимке врач увидит не только наличие перелома, но и сможет установить его характер, количество и состояние отломков. Все эти сведения определяют, какое лечение понадобится больному.

С подозрением на перелом лучше обращаться в травмопункт или крупную больницу. Они в обязательном порядке имеют рентгеновскую установку. Этого не скажешь обо всех частных медицинских центрах: разрешение поставить рентгеновский аппарат выдается далеко не каждой клинике.

В некоторых сложных случаях или для выявления осложнений прибегают к компьютерной томографии или МРТ. Снимки, полученные этими методами, более подробные, поскольку содержат изображения не только костных структур, но и мягких — связок, мышц, сосудов.

Симптомы

Признаки или, как говорят медики, симптомы перелома лучевой кости делятся на две группы.

Относительные признаки — боль, отек, невозможность движения, деформация руки — указывают, скорее, на вероятность перелома, но не являются стопроцентными.

Когда человек ломает лучевую кость, то испытывает сильную боль. Она становится интенсивнее при попытках движения рукой. В случае травмы открытого типа боль особенно остра. Однако люди по-разному переносят боль — у одного малейшее движение вызывает сильный болевой приступ, другой испытывает умеренную болезненность. Ограничение объема движений пальцами и сгибаний, вращений в запястье — тоже признак его травмирования.

Если перелом нижнего конца лучевой кости закрытый, без смещения или вовсе простая трещина, то боль может быть минимальной. Тогда травмированный часто игнорирует необходимость обращаться за медицинской помощью — а это чревато вторичными осложнениями.

Отек в области запястья — еще один относительный признак, результат воспалительной реакции и расширения сосудов в месте травмы. Сюда же относится и гематома — излитие крови из нарушенных сосудов под кожу.

Деформация руки в месте травмы происходит из-за отека и смещения отломков.

Относительные признаки могут наблюдаться не только при переломах, но и при ушибах, растяжении связок в этой области, вывихах.

Абсолютные признаки переломов, или фрактур, — ненормальная подвижность в месте травмы, хруст костных отломков. Такие признаки достоверно указывают на наличие перелома.

Патологическая (ненормальная) подвижность руки в этом месте — это, например, когда рука стала разгибаться в запястье сильнее положенного. Проверять наличие такого признака должен только врач. Неумелая проверка кости на патологическую подвижность способна дополнительно травмировать руку.

Крепитация — попросту хруст отломков. Если человек в момент травмы слышит такой звук, значит, случился перелом. После наступления травмы убеждаться в наличии крепитации имеет право только врач. Это может доставить дополнительные повреждения осколками кости.

Если при травме произошло смещение костных фракций по длине, то можно увидеть, что рука стала короче.

Первая помощь при переломе лучевой кости руки

На месте получения травмы пострадавшему как можно скорее оказывают первую помощь . Важны 3 слагаемых первой помощи: покой, обезболивание, холод.

Покой, то есть ограничение движений в месте травмы (по-научному — иммобилизация) — самое первое, что нужно обеспечить пациенту. Если перелом закрытого типа, то накладывают шину. Вместо шины можно взять доску и любой другой твердый и желательно плоский предмет. Шину прибинтовывают к руке (приматывают подручными средствами — галстуком, шарфом) от середины плеча и до верхней трети ладони.

Если случился открытый перелом, из раны идет кровотечение, то сначала занимают им. Накладывают жгут (подойдет ремень, свернутая ткань). И только после этого обездвиживают руку шиной.

Фиксация руки снижает боль, предотвращает дополнительное перемещение отломков, тем самым снижая травмирование мягких тканей.

При травме рука отекает, поэтому важно позаботиться, чтоб ничто не пережимало нервные пучки и сосуды конечности. Для этого с поврежденной руки снимают все браслеты и часовые ремешки (даже если они не тугие, при появлении отека станут таковыми). Пальцы освобождают от колец.

Для уменьшения боли и недопущения болевого шока (редко развивается при таких переломах) пациенту дает таблетку типа дексалгина, ибупрофена, кетонала. Если есть возможность, лучше ввести их в инъекциях.

Холод (лед, замороженное мясо, грелка со льдом) тоже хорошо снимает боль и, главное, отек. Однако нужно обернуть источник холода в ткань, прежде чем прикладывать. Иначе можно устроить пациенту обморожение мягких тканей.

Чем быстрее и лучше пациенту окажут первую доврачебную помощь, тем благоприятнее пойдет сращение луча.

Лечение переломов лучевой кости

Такие повреждения подлежат как консервативному лечению (гипс), так и оперативному. Конкретные лечебные мероприятия продиктованы исключительно характером перелома.

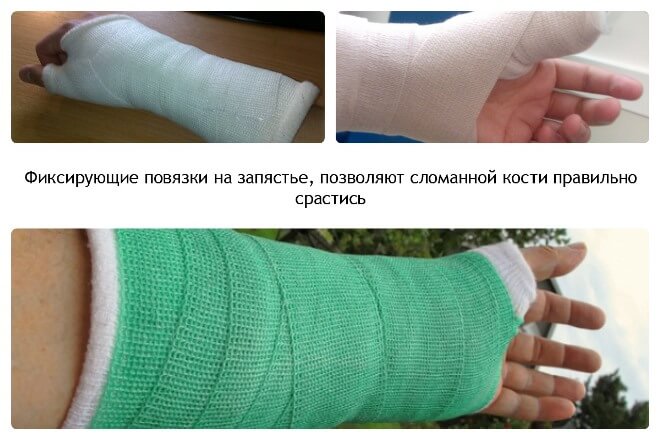

Закрытую травму, не вызвавшую смещения фрагментов, обычно лечат амбулаторно. В травмопункте накладывают гипс или более современный вариант — полимерную повязку, если к этому нет противопоказаний. Наложенная повязка обеспечивает неподвижность руки от нижней трети плеча, на протяжении всего предплечья и до основания пальцев. Из гипса формируют либо спиральную глухую повязку, либо лонгету («незамкнутая» повязка, после спадения отека примерно через 5 дней ее дополнительно стягивают).

Полимерная повязка, во-первых, более легкая, а, во-вторых, с ней не запрещается мыться.

После гипсования пациента отпускают на домашнее лечение. Он должен:

- следить, не нарастает ли отек под гипсом (он может сдавливать руку больше, чем надо, — тогда необходимо исправление повязки);

- на 5–7-е сутки повторно прийти на рентген (примерно в эти сроки спадает первичная отечность и отломки способны снова прийти в движение).

Не поможет консервативное лечение в более тяжелых случаях — при открытом, оскольчатом переломе, вызвавшем смещение отломков. Лечение при переломе лучевой кости со смещением — это оперативное вмешательство.

Суть операции при травме, сопровождаемой смещением, — сопоставление костных фрагментов (репозиция) в нормальном положении и фиксация в нем.

Такая репозиция бывает консервативной манипуляцией, если производится по закрытому типу, то есть без прямого доступа, через кожу. Травматолог вручную составляет обломки, складывает их, как в кубике Рубика. От точности репозиции всех обломков при осколочных переломах зависит их успешное срастание.

Открытая репозиция начинается с разреза и обеспечения доступа к сломанной кости. Далее манипулируют отломками, составляя их в правильном положении. После этого их нужно надежно закрепить.

Фиксаторами отломков лучевой кости выступают:

- спицы (их применение сокращается);

- пластины с винтами;

- изредка дистракционные аппараты.

Осложнения и возможные последствия

Сюда можно отнести инфекционные осложнения операций. Инфекция способна проникнуть через спицы, а также открытый доступ к ране во время вмешательства. Во избежание таких последствий пациентам с профилактической целью назначают курс антибиотиков.

Еще один минус хирургического лечения, например с закреплением обломков спицами, — удлинение периода реабилитации.

Чем опасен перелом лучевой кости в детском возрасте

Они объясняются иным строением и функционированием костной ткани детей. В момент нанесения травмы толстая надкостница детей действует как фиксатор — не дает отломкам разойтись. Перелом получается по типу «зеленой ветки»: кость сломана, а обломки не смещены. Костная ткань ребенка заживет намного скорее, чем у взрослого.

Однако такие переломы, полученные в детском возрасте, несут существенную опасность. Они способны вызвать раннее закрытие ростковой зоны (располагается у трубчатых костей вблизи суставных сочленений). Костная основа прекращает расти и впоследствии руки окажутся разной длины.

Сроки восстановления

Под восстановлением понимают не только сращение луча, но и возвращение полной работоспособности кисти и руки в целом.

Восстановление займет примерно 6–8 недель. На это влияет состояние здоровья пациента, характер перелома, вид операции.

Не стоит нарушать рекомендации врача относительно длительности ношения гипса. Это может повлечь за собой вторичные осложнения.

Сколько времени предстоит носить гипс

Примерно 1-1,5 месяца — вот сколько придется носить гипс, если человек получил травму лучевой кости. Получается, что пациенты довольно долго вынуждены ограничивать себя в мытье, в спортивной и других видах привычной активности.

Гипс носят до появления крепкой костной мозоли — она свидетельствует об успешном сращении отломков. Перед снятием повязки требуется пройти контрольный рентген, чтобы убедиться в образовании мозоли.

Реабилитация, и как разработать сломанную руку

После снятия гипсовой или полимерной повязки не нужно ожидать, что рука будет сразу действовать как раньше. Мышцы быстро ослабевают после нескольких недель в гипсе, и приходится долго работать, чтобы возвратить конечности полную функцию.

Реабилитация, то есть полное восстановление функции руки, проводится комплексно. Это массаж, ЛФК, физиотерапевтические воздействия. Реабилитация как таковая начинается уже при ношении гипсовой повязки — больной должен делать движения в незагипсованных сегментах руки (шевелить пальцами, двигать плечом).

Результат реабилитации зависит не только от врачей и инструкторов, но и от самого пациента, его упорства в выполнении всех предписанных упражнений.

Массаж

Массаж — это первое, с чего начинают реабилитацию. Он обеспечивает пассивные (с помощью массажиста) движения в руке. Процедуру проводят сверху вниз — сначала работают с плечом, затем с локтевым суставом, потом осторожно разминают место травмы, в конце массируют кисть. Длительность массажа — 15 минут.

Грамотно выполненный массаж ускоряет восстановление, возвращает тонус мышцам.

Методы физиотерапии

Из физиотерапевтических процедур наиболее действенными являются:

- электрофорез с кальцием;

- токи УВЧ;

- ультрафиолетовое облучение;

- низкочастотная магнитотерапия.

Все эти методы снижают сроки консолидации (сращения) костных фрагментов, оказывают противовоспалительное, противоотечное действие, способствуют укреплению костной ткани.

Занятия ЛФК

В отличие от массажа, где мышцы пациента совершают пассивные движения, ЛФК — это активные движения (выполняемые самим пациентом) в руке. Важно как можно быстрее начать ЛФК, чтобы предотвратить ослабление мышц.

Сперва ограничиваются простыми движениями — сгибанием пальцев по очереди. Затем объем движений расширяется — это делается под контролем и по рекомендациям врача ЛФК.

Лечебной физкультурой пациенты занимаются уже в домашних условиях.

Последствия перелома и возможные осложнения

Осложнения подобной травмы делятся на непосредственные (полученные в момент травмирования или немного позже) и отдаленные.

Первый вид осложнений:

- повреждение нервов конечности, опасное дальнейшим нарушением чувствительности тканей или более серьезным расстройством иннервации;

- травма ближайших кровеносных сосудов, формирование гематомы;

- разрыв мышц (частичный или полный);

- разрыв сухожилий пальцев, они могут перестать сгибаться или, наоборот, разгибаться;

- инфекционно-воспалительные осложнения (при открытом типе).

Отдаленные последствия такой травмы наблюдаются намного реже. Это изменение формы руки из-за того, что кость неправильно срасталась, тугоподвижная кисть (контрактура), остеомиелит (гнойный процесс в костной ткани).

Инвалидность в результате перелома руки

Инвалидизация (ограничение трудоспособности и самообслуживания) у сломавших лучевую кость пациентов наступает редко. Это может произойти при неверном или неудачном оперативном лечении травмы. Неблагоприятное течение патологии при ношении гипса также способно окончиться серьезным осложнением и инвалидностью.

Группа инвалидности (ее определяет комиссия) дается при следующих посттравматических состояниях кисти:

- нестабильность запястья;

- невозможность сжать пальцы в кулак;

- малоподвижность кисти;

- артроз;

- у детей — преждевременное закр