Консервативные и хирургические методы лечения переломов костей

Основным

принципом лечения переломов является

восстановление анатомической целости

поврежденной кости и физиологической

функции поврежденного органа.

Консервативное.

Под

консервативным методом лечения перелома

обычно понимают одномоментную закрытую

репозицию с последующей иммобилизацией

с помощью гипсовой повязки, применение

средств и методов, ускоряющих образование

костной мозоли и сращение кости

(консолидация кости).

Метод

применим при простых закрытых переломах

без значительного смещения отломков

или при возможности легкого его

устранения.

Репозиция.

Наиболее часто применима ручная

одномоментная закрытая репозиция при

максимальном расслаблении мышц и как

можно раньше (метод обезболивания может

быть различен -введение новокаина в

гематому в зоне перелома, проводниковая

анестезия, внутривенный наркоз).

Иммобилизация.

При консервативном способе лечения

иммобилизация осуществляется с помощью

гипсовых повязок. Наложение повязки

-после обработки ссадин антисептиками

на выступающее костное образование

укладывают вату или кусочки ткани,

накладывают подготовленные лонгеты и

осуществляют бинтование гипсовым

бинтом. При этом следует соблюдать

определенные правила:

–

конечность по возможности должна

находиться в физиологически выгодном

положении,

–

повязка обязательно захватывает один

сустав выше и один -ниже перелома,

–

бинт не перекручивают, а подрезают,

–

дистальные участки конечности должны

оставаться открытыми.

Гипсовая

повязка накладывается на весь срок,

необходимый для консолидации перелома

— в основном от 3-4 недель до 2-3 месяцев.

В

настоящее время применяются препараты

воздействующие на костный метаболизм,

улучшая сращение перелома. К ним относятся

антирезорбтивные препараты, активндые

метаболиты витамина Д, препараты

кальция и тд.

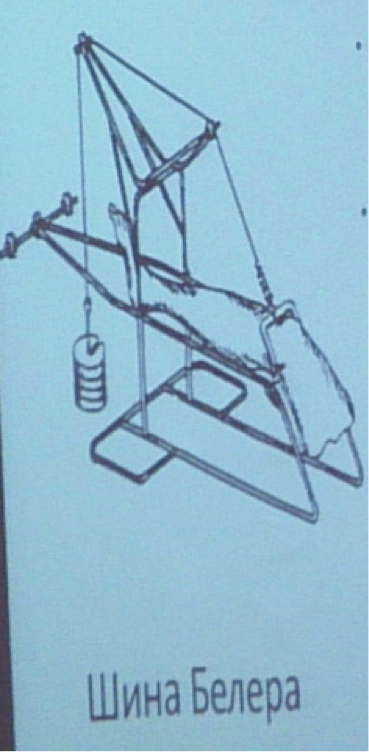

Скелетное

вытяжение.

Метод

скелетного вытяжения называют

функциональным способом лечения

переломов. Он основан на постепенном

расслаблении мышц поврежденной конечности

и дозированной нагрузке.

При

этом осуществляется закрытая постепенная

репозиция и иммобилизация отломков под

действием постоянной тяги за периферический

отломок.

Метод

скелетного вытяжения применяется при

диафизарных переломах бедра, костей

голени, при латеральных переломах шейки

бедра, сложных переломах в области

голеностопного сустава, переломах

плечевой кости, а также в тех случаях,

когда при выраженном смещении отломков

не удается одномоментная закрытая

ручная репозиция.

Основные

принципы

В

зависимости от способа фиксации тяги

выделяют лейкопластырное вытяжение,

когда груз фиксируют к периферической

части отломка лейкопластырем и собственно

скелетное вытяжение, когда через

периферический отломок проводится

спица, а к ней фиксируется скоба, за

которую осуществляется тяга с помощью

груза и системы блоков.

Оперативные

методы.

Оперативный

или открытый метод лечения переломов

заключается в непосредственном

вправлении, сопоставлении и последующем

скреплении обломков через операционную

рану. Одним из оперативных методов

лечения переломов является остеосинтез,

предусматривающий использование

различных металлоконструкций и пластин

для блокировки костных фрагментов.

Остеосинтез:

·

классический остеосинтез,

·

внеочаговый компрессионно-дистракционный

остеосинтез.

При классическом оперативном

лечении перелома во время хирургического

вмешательства выполняется открытая

одномоментная ручная репозиция. Это

позволяет в каждом случае добиться

идеального сопоставления отломков,

несмотря на сложный характер смещения.

Иммобилизация

в основном обеспечивается также во

время операции. Отломки соединяются с

помощью различных металлических

конструкций. При расположении конструкций

внутри костномозгового канала остеосинтез

называют интрамедуллярным, при

расположении конструкций на поверхности

кости – экстрамедуллярным.

Для

интрамедуллярного остеосинтеза

используются металлические спицы и

стержни различных конструкций. Этот

вид остеосинтеза обеспечивает наиболее

стабильное положение отломков. Для

экстрамедуллярного остеосинтеза

применяют проволочные швы, пластинки

с болтами, шурупы и другие конструкции.

Металлические

конструкции, являясь чужеродным телом,

приводят к нарушению микроциркуляции

и обменных процессов в окружающих

тканях, поэтому после надежного сращения

перелома их целесообразно удалить.

При внеочаговом

компрессионно-дистракционном

остеосинтезе через

проксимальный и дистальный отломок вне

зоны перелома проводят спицы в разных

плоскостях.

Наибольшее

распространение получили аппараты типа

Илизарова и Гудушаури.

При

этом, вращая гайки на стяжках между

кольцами, можно манипулировать отломками:

сближать их (компрессия), растягивать

(дистракция), изменять ось отломка

(увеличить расстояние между кольцами

по медиальной стороне и одновременно

уменьшить по латеральной, например).

Таким образом достигается постепенная

аппаратная репозиция отломков и

иммобилизация. Кроме того, в процессе

лечения на определен ных этапах можно

производить дозированную компрессию

отломков, что ускоряет образование

костной мозоли.

Соседние файлы в папке К экзамену

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Введение.

Оперативное

лечение переломов направлено на открытое

сопоставление (репозицию) костных

отломков. Дополнительная фиксация

отломков не является обязательным

этапом операции и показана лишь

в случаях абсолютного ненадежного

сопоставления их. Необходимо обратить

внимание студентов на то, что оперативное

лечение переломов проводится по строгим

показаниям и является одним из многих

методов лечения переломов костей

конечностей. Искусство врача-травматолога

состоит в умении отлично сопоставить

костные отломки, надежно фиксировать

их на период сращения и восстановить

функцию конечности консервативными

средствами. Поэтому по статистическим

данным МЗ РФ частота оперативного

лечения переломов костей конечностей

составляет 20-30%. Остальные 70-80% переломов

лечатся консервативно. В стационарах

оперативная активность составляет

40-60%. Следует помнить, что оперативное

лечение переломов костей всегда таит

в себе возможные опасности и осложнения,

связанные, как погрешностями техники

операции, наркоза и присоединения

вторичной инфекции. Чем больше опыт

хирурга-травматолога в консервативном

лечении переломов, тем правильнее

ставятся показания к операциям. Крайне

вредны попытки оперировать без

достаточного опыта и необходимого

оснащения, поэтому некоторое

относительное расширение показаний

к операции допустимо только в

специализированных лечебных учреждениях.

I. Показания и противопоказания к оперативному лечению переломов костей конечностей.

Показания

к оперативному лечению

при закрытых переломах делятся на

абсолютные и относительные. Абсолютные

показания к

операции: 1) переломы костей с повреждением

магистральных сосудистого и нервного

стволов; 2) отрывные переломы костей с

диастазом отломков; 3) интерпозицйя

тканей. Относительные

показания к

операции:

1.

Неудовлетворительный результат

консервативного лечения.

2.Замедленная

консолидация перелома.

3.

Поперечные переломы костей с

неудовлетворительной репозицией.

4.

Несросшиеся переломы костей.

5.

Ложные суставы.

6.

Неправильно сросшиеся переломы с

нарушением функции конечности

7.

Некоторые

внутрисуставные переломы костей (шейка

бедра, ладьевидная

кость).

8.

Переломы

в сочетании с вывихом. 9. Открытые

переломы костей конечностей, где

обязательной является

тщательная

первичная хирургическая обработка

раны, а оперативная

репозиция

-перелома показана при обширном

размозжении тканей для

прочного

удержания костных отломков.

Противопоказаниями

к операции являются: 1) общее тяжелое

состояние больного (травматический

шок, отягощенный анамнез, крайне

престарелый возраст, психоз, грубые

отклонения от нормы со стороны внутренних

органов -печени, сердца, легких, почек

и т.д.); 2) недостаточно хорошо подготовленные

к операции кожные покровы (наличие

выраженных гематом, тяжелого

посттравматического отека, ссадин,

мацераций, пролежней); 3) несогласие

больного на оперативное лечение

(подчеркнуть это студентам, напомнив о

приказе Министра здравоохранения РФ о

правилах назначения на операцию, о

необходимости личного согласия больных,

находящихся в сознании, их личной подписи

к истории болезни о согласии на операцию.

О решении вопроса об операции по жизненным

показаниям на основании консилиума

врачей).

II.

СПОСОБЫ ОПЕРАЦИЙ НА КОСТЯХ КОНЕЧНОСТЕЙ.

Все

способы оперативного лечения костей

конечностей можно разделить на следующие:

1)

Открытая

репозиция костных отломков.

Задачи ее состоят в обнажении костных

отломков, устранении интерпозиции

тканей, сопоставлении, послойном

ушивании тканей и наложении внешней

фиксации, чаще всего, гипсовой повязки.

При данном способе операции не применяется

специальных фиксаторов.

Оперативная

фиксация отломков при переломах костей

и помощью дополнительных устройств

(металлических, биологических,

синтетических и др.) называется

остеосинтезом костей. В зависимости от

вида применяемого фиксатора и способа

костных отломков выделяются следующие

способы оперативного остеосинтеза.

2)

Интрамедулярный

остеосинтез.

Задачи этого оперативного

вмешательства состоят в открытой

репозиции костных отломков,

дополнительной фиксации их при помощи

введения фиксаторов в костномозговой

канал. В зависимости от применяемого

фиксатора дополняется внешняя фиксация

гипсовой повязкой (стержни ЦИТО, Кюнчера,

Дуброва и др.) недостатком остеосинтеза

является нарушение эндоста и кровообращения

костно-мозгового канала.

3)

Экстрамедулярный

(накостный) остеосинтез костей.

Задачи его состоят в открытой репозиции

костных отломков с дополнительной

фиксацией пластиной, располагающейся

снаружи, вне костно-мозгового

канала (различные конструкции пластинок,

металлическая проволока или ленты для

серкляжных швов). Надо знать металлические

пластинки: Лена, Каплана А.В., пластины

АО-Мюллера).

4)

Интраэкстрамедулярный

остеосинтез костей.

Задачи его состоят в открытой

репозиции и фиксации костных отломков

или при помощи одного фиксатора

расположенного снаружи и в костно-мозговом

канале (тавровая балка К.М.Климова,

пластина Дайниса, углообразная пластина

Воронцова, пластинка Крупко для

метадиафизарных переломов и др.), или

при помощи одновременно двух фиксаторов

в костно-мозговой канал и снаружи. Однако

нежелательно злоупотреблять слишком

широким применением металлических

фиксаторов, прежде всего потому, что

это нарушает локальное кровоснабжение

кости

в области фиксатора, а, кроме того,

требует дополнительной операции -для

удаления металлических фиксаторов.

5)

Внеочаговый

дистракционно-компрссионный остеосинтез

аппаратами Илизарова, Гудушаури,

Волкова-Оганесяна, Сиваша, Касика и

стержневыми аппаратами. В аппарате

возможна репозиция, фиксация, а период

реабилитации сокращается.

6)

Костная

пластика.

Задачи:

а)

стимуляция костеобразования;

б)

фиксация перелома;

в)

замещение дефекта кости различают ауто-

и аллопластику применяются в отдельности

или в сочетании, в зависимости от

показаний и задач.

Наиболее

эффективна -аутокостная пластика.

Работами

последних лет доказано, что

гомотрансплантанты не ревакуляризуются,

а постепенно (годами) рассасываются

замещаясь ауто, остеоидной тканью и

служат своего рода – «канвой», по которой

идет развитие собственной костной ткани

со стороны надкостницы и остеоидных

элементов встречных отломков кости.

МЕТОДИКИ

КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ:

1.

Костная пластика с помощью скользящего

трансплантата (способ Хахутого)

– имеет широкое применение при

ложных суставах большеберцовой кости

с хорошим стоянием отломков, не требующим

удаления рубцовой ткани. Долотом

или циркулярной электроплитой

выпиливают костный трансплантат вдоль

обоих костных отломков, после этого

короткую костную пластику вынимают из

ложа, а длинную сдвигают через линию

перелома в ложе короткого отломка. Таким

образом, оба отломка оказываются

соединенными костным аутотрансплантантом.

Короткую пластинку можно перенести

в освободившееся место в связи с

передвижением трансплантата. Модификацией

этого метода является костная

пластика перевернутым трансплантатом

(применяется у нас в клинике),

когда выпиленный трансплантат не

разобщается, а перевертывается и

укладывается в ложе, перекрывая длинной

частью трансплантата уровень перелома.

2.

Интра-экстрамедулярный

метод

костной пластики по В.Д.Чаклину:

одну костную пластинку без надкостницы

вбивают в костномозговой канал концов

обоих отломков. Трансплантаты берут

на уровне проксимальной части

б/берцовой кости здоровой конечности.

Вторую пластинку с надкостницей

укладывают в специально сделанном

ложе и фиксируют кетгутовыми швами.

3.

Способ

Ю.Ю.Джаннлидзе

— для соединения отломков при ложном

суставе применяется пересадка

широкого и толстого костно-надкостничного

аутотрансплантата, взятого с большеберцовой

кости здоровой конечности. Костную

пластинку заклинивают в заранее

подготовленное боковое ложе и дополнительно

фиксируют проволочными швами.

4.

Способ

М.В.Волкова

аутотрансплантатами в виде

продольно расщепленных тонких костных

трансплантатов, которые после

декортикации на уровне перелома

укладываются вокруг кости в виде «вязанки

хвороста» и фиксируются циркулярными

шелковыми швами.

В

зависимости от показаний, вида перелома,

его локализации, характера линии

перелома, возраста больного избирается

индивидуально один из перечисленных

способов определенного лечения перелома

кости.

Теоретически

разобрать вопрос об ультразвуковой

сварке костной ткани, основанной на

склеивании костных отломков при помощи

синтетического клея

–

циакрина, быстротвердеющего под

влиянием ультразвука и создающего

своего рода временную внутреннюю

фиксацию костных отломков. Постепенно

– клей

рассасывается (в течение нескольких

лет), а костеобразование идет вокруг

клеевого каркаса в виде муфтообразной

мозоли с постепенной перестройкой

ее.

III.

Ошибки

и осложнения при

оперативном лечении переломов костей

делятся:

1)

Неправильно поставлены показания к

операции.

2)

Неправильно избран способ оперативного

вмешательства и вид фиксатора.

3)

Технически неправильно применен

какой-либо фиксатор и не выполняет

основной задачи – фиксации.

4)

Технические погрешности по ходу операции

повлекшие осложнения -кровотечение,

размозжение тканей, длительность

операции, инфицирование тканей,

возникновение гематом и т.д.

5)

Нерациональный доступ к месту перелома

может осложнить весь ход операции,

привести к повреждению нервов, сосудов

и т.д.

6)

Нерациональное послеоперационное

лечение (сдавление гипсовой повязкой,

пролежни, ишемия тканей и т.д.).

7)

Посленаркозные осложнения (застойная

пневмония, повреждения верхних

дыхательных путей, другие непредвиденные

осложнения).

8)

Жировая эмболия наблюдается в 0,4% случаев

после травматично проведенных операций

на костях.

9)

Вторичное смещение костных отломков

при недостаточной внутренней и

внешней фиксации.

10)

Нагноение вокруг спиц при внеочаговом

остеосинтезе аппаратами с генерализацией

инфекции.

В

заключение необходимо указать, что само

оперативное лечение переломов не всегда

способствует ускорению сращения костей,

основной задачей его является создание

условий для сращения за счет более

точного сопоставления и надежного

удержания костных отломков. Вместе с

тем необходимо сказать, что ошибки при

консервативном лечении переломов менее

губительны, чем осложнения после

операций, поэтому расширение показаний

к оперативному лечению должно быть

только в специализированном учреждении,

хорошо оснащенном инструментарием,

фиксаторами.

Соседние файлы в предмете Травматология и ортопедия

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Условия,

определяющие сращение кости при

переломах:

Достаточное

кровоснабжение поврежденных тканейТочная

репозиция1)

сопоставление концов отломков стык в

стык по всей плоскости перелома2)

восстановление оси поврежденной кости3)

плотный контакт костных отломков друг

с другомЭто

особенно важно при внутрисуставных

переломахСтабильная

фиксация отломков до полной консолидации1)

период фиксации продолжается до полного

сращения кости2)

сочетается с ранней разработкой движений

в смежных суставах во избежание

контрактур и атрофий мышц3)

исключение осевой нагрузки на поврежденную

конечность при внутрисуставных переломах

до полного сращения костиРаннее

восстановление функции поврежденной

конечности1)

восстановление опорной функции и ранних

движений в смежных суставах – при

диафизарных переломах2)

восстановление ранних движений в

смежных суставах при исключении осевой

нагрузки – при внутрисуставных переломах

Методы

консервативного лечения

Фиксационный

метод (репозиция и фиксация гипсовой

повязкой)Тракционный

метод (скелетное вытяжение – постепенная

репозиция и фиксация)Комбинированный

тракционно-фиксационный метод (скелетное

вытяжение с последующим применением

гипсовой иммобилизации)

Показания

к фиксационному

методу (репозиции и иммобилизации)

1)Закрытые

и открытые переломы костей без смещения

2)Вколоченные

переломы шейки бедра, плеча, лучевой

кости в типичном месте

3)«Стабильные»

переломы, которые хорошо репонируются

и удерживаются в гипсовой повязке

(переломы по типу «зеленой веточки»,

диафизарные поперечные переломы и

переломовывихи костей предплечья,

околосуставные переломы и подвывихи)

4)Вывихи

5)Повреждения

связок суставов

6)Дополнительный

способ фиксации после применения других

способов лечения (металлоостеосинтеза)

7)Множественные

переломы у детей

8)При

угрожающих жизни состояниях, общем

двигательном возбуждении, психических

расстройствах

Метод

состоит из обязательных моментов

1)Обезболивания

· Местное

обезболивание (анестезия

места перелома):

именно в гематому вводится от 20 до 30 мл

1-2% раствора новокаина. Недостатком

такого обезболивания является

невозможность полного расслабления

мышц.

· Регионарная

анестезия (внутрикостная, регионарная

внутривенная, проводниковая)

· Кратковременный

наркоз (внутривенный, масочный)

2)Репозиции

· Ручная

репозиция

· Аппаратная

репозиция (аппарат Свердлова, Соколовского

и др.)

Правила

репозиции:

1)Репозицию

производят обратно механизму травмы и

смещению отломков. Сначала устраняют

смещение по длине, затем по ширине, затем

угловое и ротационное смещение.

2)Периферический

отломок ставят по центральному, но не

наоборот. Каков бы ни был по величине

центральный отломок, всегда дистальный

ориентируют по нему.

3)Иммобилизации

Правила

фиксации

1)Фиксация

2х смежных суставов для выключения мышц.

При переломе бедра и плеча фиксируют 3

сустава.

2)Фиксацию

желательно осуществлять в

средне-физиологическом положении. Это

такое положение, где мышцы расслаблены,

и напряженная мышца не может сместить

отломки кости. В некоторых случаях

создают нефизиологическое, атипичное

положение конечности для избежания

вторичного смещения отломков. Например,

при переломе луча в типичном месте.

Варианты

фиксации переломов

· Гипсовая

повязка (циркулярные и лонгетные)

· Быстротвердеющие

полимерные материалы «скотч-каст» или

«поливик»

Виды

гипсовых повязок

· Лонгетные

повязки

накладываются с 3 сторон и применяются

для фиксации небольших костей или при

метадиафизарных переломах, не требующих

длительной фиксации

· Циркулярные

повязки

накладывают для надежной и длительной

фиксации. Циркулярные повязки при свежих

повреждениях (острая травма) выполняют

в условиях стационара. Больной должен

находиться в клинике в течение 2-3 дней

с момента иммобилизации для контроля

за кровообращением в конечности.

· По

локализации: торакобрахиальные,

корсетные, тазобедренные, большой и

малый «сапог», и др.

· По

назначению: циркулярные

глухие, циркулярные рассеченные,

мостовидные, окончатые, фигурные.

Сдавление

гипсовой повязкой, признаки:

a.Отек

пальцев

b.Синюшность

пальцев

c.Снижение

температуры

d.Стойкий

болевой синдром

e.Исчезновение

чувствительности

Немедленное

полное продольное рассечение циркулярной

повязки на всю ее глубину, разведение

краев повязки

Рентгенологический

контроль

· До

репозиции

· Сразу

после репозиции

· Через

10-14 дней (выявление вторичного смещения)

· Через

1 месяц

· После

снятия гипсовой повязки

· По

окончании лечения

4)Реабилитации

после снятия гипсовой повязки

Восстановление

функций конечности

· Массаж

· ЛФК

· Механотерапия

· Физиотерапия

· Грязелечение

· Водолечение

Одномоментная

репозиция и фиксация гипсовой повязкой

может быть непоказанной:

1.Если

по характеру перелома или локализации

его нет надежды на эффективное выполнение

ее, невозможность удержать отломки.

Например: перелом диафиза бедра.

2.Болезненное

состояние кожных покровов (пузыри,

ссадины, пролежни, большой отек, дерматит)

3.Нервно-сосудистые

расстройства (варикозная болезнь,

облитерирующий эндартериит, сирингомиелия)

4.Преклонный

возраст, сопутствующие сердечно-сосудистые

заболевания.

Недостатки

фиксационного метода:

· Возникновение

контрактуры смежных суставов после

длительного применения иммобилизации

· Возникновение

атрофии иммобилизированных мышц

· Возможность

возникновения гипостатических осложнений

(пролежней в местах костных выступов,

пневмоний, циститов, парезов кишечника

и пр.)

· Ишемических

расстройств конечности (контрактура

Фолькмана), вплоть до гангрены дистальных

отделов конечности при использовании

циркулярных повязок

· Недостаточная

надежность фиксации костных отломков

Тракционное

лечение

Метод

предполагает постепенную

репозицию и фиксацию на вытяжении.

Местная анестезия перелома обязательна

и производится также.

Способы

вытяжения:

a.Скелетное

вытяжение

b.Накожное

вытяжение (клеевое, лейкопластырное)

c.Вытяжение

петлей или манжеткой

Показания

к тракционному методу лечения (скелетному

вытяжению)

a.Закрытые

и открытые «нестабильные» винтообразные,

оскольчатые, многооскольчатые переломы

диафизов и метадиафизов бедренной

кости, костей голени, плечевой кости со

смещением

b.Множественные

переломы костей таза с вертикальным и

диагональным смещением

c.Односторонние

переломы костей таза и бедренной кости

и костей голени

d.Неэффективность

фиксационного метода лечения (неудачные

попытки устранить смещение и удержать

костные отломки в правильном положении)

e.Необходимость

временной иммобилизации отломков до

полного выведения пострадавших из

тяжелого состояния и подготовки к

оперативному вмешательству.

|

|

Техника

проведения спицы

· На

дистальном участке сегмента находят

место, где кость наиболее близко прилежит

к коже и где минимальна возможность

повредить сосуды и нервы.

· Проводят

анестезию кожи и дрелью проводят спицу

через кость.

· Монтируют

скобу, прикрепляют стальную пружину

(демпфер) для гашения резких колебаний

и плавной тракции.

· К

пружине привязывают прочный шнур,

который перебрасывают через блоки шины

и на конце подвешивают груз нужной

величины. Величина груза зависит от

силы мышц.

Способы

расчета груза

1)По

проценту от веса тела. Для бедра груз

составит 15% от массы тела, для голени

10%

2)Эмпирический

способ: плечо 3-4кг, шейка бедра – 4-6кг,

переломы голени – 5-8кг, бедра – 7-11кг

3)Для

противотяги и предупреждения сползания

больного при вытяжении большими грузами

ножной конец кровати поднимают на 10-25

см.

Недостатки

тракционного метода

· Возникновение

контрактуры смежных суставов после

длительного применения иммобилизации

· Возникновение

атрофии иммобилизированных мышц

· Длительное

обездвиживание больного и поврежденной

конечности, приводящее к гипостатической

патологии: пневмонии, парезу кишечника,

пролежням в области крестца, спины и

пр.

· При

превышении допустимых грузов для

вытяжения – образование диастаза между

отломками с последующим несращением

кости

· Возможность

возникновения инфекционных осложнений

в местах проведения спиц.

Тракционно-фиксационный

метод

1)Экономия

койко-дней

2)Стремление

больного самостоятельно передвигаться,

освободиться от вынужденного длительного

пребывания в постели

3)Полезность

осевой нагрузки при переломах длинных

трубчатых костей, способствующей

сближению костных отломков (стыку) и

оптимизации сращения

Лечение

тракционно-фиксационным методом делят

на 3 этапа

· Постепенная

репозиция на вытяжении

· Фиксация

отломков на вытяжении до

образования мягкой костной мозоли

· Замена

вытяжения на гипсовую повязку

Соседние файлы в предмете Травматология и ортопедия

- #

06.06.201719.62 Mб40Kotelnikov_G_P_-_Travmatologia_-_natsionalnoe.djvu

- #

- #

06.06.201736.67 Mб34travmatologija_i_ortopedija_kornilov_2011.djvu

- #

Источник