Лфк переломы позвоночника без повреждения спинного мозга

Травмы позвоночного столба делятся:

- 1) на изолированные — повреждение одного или нескольких позвонков;

- 2) множественные — перелом позвоночного столба в сочетании с повреждениями костей таза, нижних конечностей и т.д.;

- 3) сочетанные — травма позвоночного столба с повреждением спинного или головного мозга, внутренних органов и т.д.

Повреждения позвоночного столба возникают преимущественно в результате непрямого воздействия на него того или иного фактора:

- а) силы, направленной по оси позвоночного столба (падение с высоты на голову, ноги, ягодицы и т.д.);

- б) резкого и чрезмерного сгибания или разгибания его (при обвалах в шахтах, падении тяжелого предмета и т.д.);

- в) вращающего действия силы, вектор которой не совпадает с осями движения позвоночника;

- г) чрезмерного внезапного напряжения мышц, прикрепляющихся к остистым или поперечным отросткам, приводящего к так называемым отрывным переломам.

В результате прямой травмы могут произойти переломы отдельных элементов позвонка — остистых, поперечных или суставных отростков, дужек и т.д.

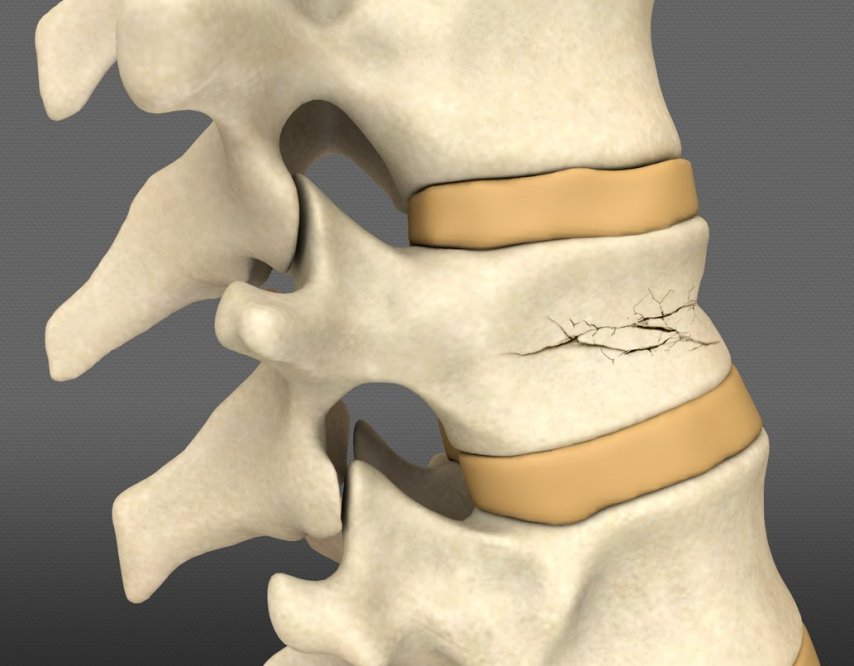

Большинство повреждений позвоночного столба составляют компрессионные переломы тел позвонков, т.е. связанные со сдавлением тел позвонков. Особенно часто они происходят в нижнем шейном, нижнем грудном и верхнем поясничном отделах, т.е. в тех местах, где более подвижная часть позвоночного столба переходит в менее подвижную. Чаше всего компрессионные переломы позвоночника возникают в тех случаях, когда травмирующая сила направлена по оси позвоночника или если сгибание позвоночника вперед превышает его физиологические возможности. Во всех этих случаях происходит клиновидное сплющивание тела позвонка. Симптомами компрессионного перелома позвоночника являются: боль в позвоночнике, усиливающаяся при нагрузке; нарушение подвижности позвоночника, изменение взаиморасположения позвонков с сопутствующим частым образованием углового кифоза и др.

Решающее значение в постановке диагноза имеет рентгенологическое исследование. О степени компрессии судят по снижению высоты тела поврежденного позвонка относительно высоты переднего отдела выше- и нижележащих неповрежденных позвонков. Чем больше степень компрессии, тем тяжелее перелом.

Переломы позвонков относятся к тяжелым повреждениям опорнодвигательного аппарата. По локализации они бывают в шейном, грудном, поясничном и крестцовом отделах позвоночника.

Длительным вытяжением лечат большинство компрессионных переломов грудных и поясничных позвонков. При нем больной должен лежать на спине на жесткой кровати (под матрац подкладывают деревянный щит), головной конец которой приподнимают на 30—35 см. Для вытяжения и удержания тела в наклонном положении верхняя часть туловища через подмышечные впадины фиксируется с помощью мягких ватно-марлевых лямок, которые закрепляются у изголовья (рис. 20). При переломах верхних грудных позвонков фиксация производится петлей Глиссона. С целью разгрузки и расправления поврежденного позвонка и восстановления естественного поясничного лордоза под поясничную область подкладывают валик. Чтобы обеспечить постоянное (в том числе и в ночное время) растяжение поврежденного сегмента, длина валика должна соответствовать ширине постели.

Рис. 20. Фиксация туловища с помощью ватно-марлевых лямок при компрессионном переломе грудного позвонка

ЛФК назначают сразу после стихания острых болей при общем удовлетворительном состоянии больного для решения следующих задач.

- 1. Улучшение общего состояния больного.

- 2. Предупреждение возникновения осложнений, связанных с вынужденным положением и малоподвижностью (застойные явления в легких, ухудшение перистальтики кишечника и др.).

- 3. Восстановление правильного положения позвонков.

- 4. Формирование мышечного корсета, удерживающего позвоночник в правильном положении и восстанавливающего его подвижность.

При лечении компрессионных переломов позвоночника с помощью ЛФК предусматриваются четыре этапа.

На первом этапе протяженностью около двух недель (у взрослого) основное внимание уделяется адаптации больного к длительной вынужденной позе, предупреждению возможных в связи с этим осложнений и реклинации поврежденного позвонка. Здесь противопоказанием являются любые упражнения в исходном положении сидя и наклоны вперед.

В первом периоде применяются общетонизирующие упражнения, вовлекающие в движения мускулатуру туловища, верхних и нижних конечностей. В первое время при движениях ногами не следует приподнимать их от постели, так как это может вызвать боль в области перелома (при повреждениях нижних грудных и поясничных позвонков). Для улучшения подвижности в поврежденном отделе позвоночного столба и обеспечения декомпрессии поврежденных позвонков включаются упражнения в прогибании, особенно в грудном и поясничном отделах. Прогибание туловища осуществляется сначала с опорой на локти, а затем и на стопы согнутых в коленях ног. При переломах в шейном и верхнегрудном отделах позвоночника следует обратить внимание на движения в нижних его отделах (например, положить ноги, согнутые в коленях, вправо-влево и др.). Сгибания и разгибания в коленных и тазобедренных суставах производят, не отрывая стоп от постели. При переломах в нижних отделах позвоночника необходимо включать упражнения для верхних отделов (например, из положения лежа на спине руки в стороны коснуться правой ладонью левой и наоборот). Эти упражнения ценны прежде всего потому, что они, с одной стороны, устраняют застойные явления в легких, а с другой — предупреждают образование пролежней. Упражнения выполняются в положении больного лежа на спине в медленном темпе.

Для предупреждения пневмоний многократно в течение дня выполняются дыхательные упражнения с акцентом на нижние доли легкого — различные варианты диафрагмального дыхания с акцентом на удлиненный выдох.

Для предупреждения пролежней наиболее эффективно применение массажа. Обучение больного отдельным элементам массажа позволяет добиться его многократного регулярного использования.

Второй этап ЛФК, через 10—14 дней скелетного вытяжения, продолжается в среднем около четырех недель. В его процессе основное внимание ориентировано на стимуляцию регенеративных процессов в поврежденном сегменте позвоночного столба и на формирование мышечного корсета. В занятия включаются упражнения, интенсивно воздействующие на мышцы верхних и нижних конечностей, брюшного пресса, туловища и особенно на мышцы спины. По-прежнему противопоказанными являются исходные положения сидя и упражнения с наклонами вперед. Значительная часть специальных упражнений выполняется в положении лежа на животе. Чтобы не допускать скручивания позвоночника, сам поворот из положения лежа на спине в положение на животе требует специальной методики. Главное при этом, чтобы мышцы были напряжены, а туловище должно быть прямым (так называемый поворот «бревнышком»): для поворота через левое плечо больной освобождается от лямок вытяжения, подвигается на правый край постели, захватывает спинку кровати руками скрестно правая над левой (левая хватом снизу, правая хватом сверху), затем правую ногу кладет на левую и делает поворот влево на живот. В исходном положении лежа на животе выполняют попеременные, а затем одновременные поднимания прямых ног назад, прогибания туловища назад с опорой на руки, а затем и без опоры.

Для укрепления мышц туловища, спины и брюшного пресса в упражнениях в виде отягощений в основном используют массу своего тела и его частей. Упражнения постепенно усложняют для выполнения за счет преимущественно изменения исходных положений. Применяются и упражнения в прогибании туловища с задержкой, которые должны тренировать статическую выносливость мышц спины. Важно с первых же занятий добиться правильного выполнения специальных упражнений для мускулатуры задней поверхности туловища, в частности, чтобы при прогибании грудной отдел позвоночного столба не оставался кифозированным, а плечи разводить до соединения лопаток.

В положении лежа на спине используют упражнения с отрывом ног от постели, но не выше угла 45°, чтобы не уменьшался поясничный лордоз. Поднимания ног выполняют вначале слегка согнутыми в коленях, а затем прямые; упражнения усложняют от попеременных до одновременных подниманий ног.

В начале второго месяца в комплекс включают наклоны туловища в стороны в положении на спине, а затем на животе.

В процессе занятий с целью рассеивания нагрузки необходимо периодически менять исходные положения.

Третий этап, который продолжается в среднем две недели, характеризуется положительной динамикой регенерации ткани поврежденного позвонка, подкрепленной рентгенологически, когда вытяжение обычно заканчивается. На этом этапе ЛФК направлена на дальнейшее формирование мышечного корсета и постепенное приспособление позвоночного столба к вертикальным нагрузкам. Такая тренировка обеспечивает восстановление статокинетических рефлексов, тренировку вестибулярного аппарата, восстановление подвижности позвоночного столба и адаптацию его к вертикальным нагрузкам.

В начале третьего этапа упражнения в основном выполняются больным в колено-кистевом положении. Затем исходные положения последовательно усложняются до положения стоя на коленях с опорой, а затем и без опоры.

В положениях упора стоя на коленях и на коленях можно выполнять упражнения по всем осям позвоночного столба, за исключением наклонов туловища вперед. Для перехода на колени больной передвигается в упоре стоя на коленях к головному концу кровати, берется руками за спинку и, опираясь на руки, выпрямляется. Головной конец кровати должен быть опушен. Уже за несколько дней до вставания в занятия необходимо включать упражнения, содействующие тренировке сосудов нижних конечностей, тонус которых в течение длительного времени из-за малоподвижности был снижен: в этих условиях переход в вертикальное положение может привести к так называемому гравитационному шоку, когда кровь резко оттекает от мозга, что может привести к потере сознания у больного. Необходимо также загодя побеспокоиться и о восстановлении тонуса костно-суставного и связочного аппарата нижних конечностей (в особенности стопы). Для этого может быть рекомендовано дозированное давление стопы на доску, закрепленную в ножном конце кровати (больной лежит на спине), попеременное опускание ног до касания подошвой пола из положения стоя на коленях и т.д.

В положениях упора стоя на коленях и на коленях выполняются разнообразные упражнения в прогибании спины, поочередных и одновременных подниманиях рук и ног, наклоны и повороты туловища в сторону и передвижения.

Четвертый этап ЛФК начинается примерно через два месяца после травмы при общем удовлетворительном состоянии больного, хорошем мышечном корсете и отсутствии болевых ощущений (в покое и после нагрузки) в области перелома. Важным этапом ЛФК в этом периоде является обучение больного вставанию. Так как ему все еще не разрешается сидеть, переход в положение стоя осуществляется из положений стоя на коленях или лежа на животе, опираясь на руки и прогибаясь назад и спуская с кровати ногу. В положении стоя выполняют различные упражнения для рук, ног и туловища, исключая наклоны вперед и приседания. Лишь после формирования на травмированном позвонке костной мозоли в комплекс упражнений включают наклоны туловища вперед и приседания; они должны выполняться с прогнутой и напряженной спиной и с опорой руками о гимнастическую стенку или спинку стула. Если такие упражнения не вызывают болезненных ощущений, больному разрешают сидеть с опорой на спинку стула и с валиком на уровне поясницы.

Со второго месяца после травмы для улучшения подвижности позвоночного столба в занятия включаются наклоны туловища в стороны (но не вперед!) и ротационные движения в положении стоя. В каждое занятие необходимо включать специальные упражнения, способствующие тренировке вестибулярного аппарата: различные наклоны, повороты и круговые движения головой (исключение делается в случае перелома шейных позвонков) в сочетании с движениями верхних и нижних конечностей.

После адаптации к вертикальному положению следует применять дозированную ходьбу, постепенно увеличивая ее продолжительность. В первые две-три недели в процессе ходьбы внимание преимущественно обращается на техническую правильность ее выполнения. При первых попытках ходьбы учитывается самочувствие больного и время самой ходьбы должно быть строго индивидуальным (для некоторых больных — даже несколько десятков секунд). Вначале рекомендуется ходьба 2—3 раза в день. Главным же принципом регулирования нагрузки должно быть постепенное ее повышение на каждом занятии преимущественно за счет увеличения времени выполнения без особого акцента на интенсивность самой ходьбы. Величина возрастания нагрузки должна определяться обязательным контролем реакции организма больного на нее со стороны специалиста ЛФК по объективным и субъективным критериям. При ходьбе необходимо следить за осанкой больного, обращая внимание на то, чтобы позвоночный столб в области повреждения сохранял лордозированное положение, а также за правильной постановкой стопы.

После достижения времени непрерывной ходьбы примерно 30— 40 мин можно при сохранении этого времени уже обратить внимание на постепенное увеличение скорости ходьбы для повышения общей работоспособности организма больного. Для этого задается такой ритм движения, который бы обеспечивал аэробный режим работы. По мере адаптации больного к такой нагрузке можно увеличивать время ходьбы, затем — вновь ее скорость, опять — время ходьбы… и т.д.

К концу недели после вставания помимо ходьбы и специальных упражнений для мышц спины в разгрузочном положении можно выполнять упражнения и в положении стоя. При этом основное внимание следует уделять повышению работоспособности мышц нижних конечностей, а также нормализации функции голеностопных суставов и мышечно-связочного аппарата стоп. Упражнения для туловища выполняются с большой амплитудой в различных плоскостях в сочетании с разнообразными движениями верхних и нижних конечностей. Исключаются только наклоны вперед.

Примерно через 3—3,5 месяца после травмы больному разрешается сидеть. Но указанное время не является стандартным и должно определяться индивидуально (например, у детей оно заметно короче). Основными критериями, позволяющими больному сидеть, являются, во-первых, рентгенологические показатели сформированности костной мозоли травмированного позвонка и, во-вторых, отсутствие у больного болевых ощущений с первых же минут перехода к положению сидя. Вначале ему разрешается сидеть буквально считанные минуты несколько раз в день, затем время сидения постепенно увеличивается. Однако при появлении первых же болезненных проявлений процедуру следует немедленно прекратить. Болевые ощущения могут появиться и спустя некоторое время после сидения, что также может быть сигналом к укорочению времени сидения.

Обязательным требованием во время сидения является сохранение поясничного лордоза, для чего к спинке стула на уровне поясницы обычно прикрепляют плотный ватно-марлевый или поролоновый валик, который уменьшает напряжение мышц спины. В это же время разрешается выполнять наклоны туловища вперед в положении стоя (вначале прогнутой напряженной спиной за счет движения в тазобедренных суставах).

Более эффективно восстановление основных функций позвоночного столба проходит во время занятий в воде. Различные виды физических упражнений в водной среде и плавание способствуют нормализации в более короткие сроки его гибкости, подвижности и рессорности.

После выписки из стационара необходимо продолжать лечение в амбулаторных или санаторно-курортных условиях, где постепенно восстанавливается адаптация к нагрузкам, идентичным основному виду деятельности больного.

При лечении компрессионного перелома позвоночного столба методом одномоментной реклинации с последующим наложением гипсового корсета (рис. 21) ЛФК назначают на 3—4-й день (после подсыхания гипса), ходить разрешают через 7—8 дней.

Рис. 21. Положение гипсового корсета при переломе поясничного позвонка

При постепенной реклинации с последующей фиксацией гипсовым корсетом больные первые две недели занимаются ЛФК по методике первого периода, применяемой при длительном вытяжении; а в дальнейшем — так же как после одномоментной реклинации. Занятия лечебной гимнастикой проводятся в положении лежа на животе, на спине и в упоре стоя на коленях. Упражнения в вертикальном положении следует начинать лишь через месяц после наложения корсета.

В зависимости от характера перелома, клинических показателей и результатов проводимого функционального лечения корсет снимают в среднем через 4—5 месяцев. После прекращения иммобилизации ЛФК продолжается в амбулаторных или санаторно-курортных условиях в течение 2—3 месяцев. Первое время занятия следует проводить в разгрузочном положении.

При компрессионном переломе позвонков в течение 8—12 месяцев после травмы не разрешаются: бег, прыжки, подскоки, соскоки со снарядов, упражнения со скакалкой и другие упражнения, при выполнении которых на позвоночник оказывается чрезмерное давление и затруднен контроль за направлением оси его действия нагрузки.

Источник

Лечение перелома позвоночника – сложный процесс. Реабилитация пациента после травмы занимает достаточно много времени, а иногда и всю жизнь. Переломы, в которых не поврежден спинной мозг, делят на три степени:

- Первая – высота, при которой позвонок уменьшается менее чем наполовину;

- Вторая – высота уменьшается наполовину;

- Третья – определяется сокращение высоты позвонка более чем на 50 %.

Перелом позвоночника может сопровождаться нарушением целостности спинного мозга, который отвечает за передачу импульсов к периферическим нервным окончаниям и обратно. При его повреждении связь прерывается, и органы и системы организма начинают работать неправильно или отключаются. Частое явление после перелома позвоночника – неполные и полные параличи. Диагностику и лечение перелома позвоночника с помощью современных методик осуществляют врачи Юсуповской больницы.

Травматологи круглосуточно оказывают неотложную помощь пострадавшим с переломом позвоночника любой сложности. В Юсуповской больнице созданы условия для комфортного лечения пациентов консервативными методами. Травматологи в совершенстве владеют техникой всех оперативных вмешательств. При повреждении спинного мозга пациентов консультирует нейрохирург. Специалисты клиники реабилитации применяют инновационные методики восстановительной терапии. Реабилитационные мероприятия начинают проводить с первого дня поступления пациента в стационар. После выписки из больницы пациент получает разработанные специалистами клиники реабилитации индивидуальные рекомендации по восстановительному лечению.

Компрессионный перелом поясничных позвонков

Компрессионный перелом позвоночника возникает в результате сильного давления (компрессии) на позвонки. Выделяют компрессионный стабильный и нестабильный перелом позвоночника. При стабильном переломе повреждается только передний или задний отдел позвонка. После травмы он не смещается, а позвоночный столб сохраняет стабильность. При нестабильном переломе страдают и задний и передний отделы позвонка, что может привести к его смещению.

Компрессионный перелом позвоночника возникает вследствие дорожно-транспортной аварии, падения с высоты, при прыжке. Достаточно часто страдает поясничный отдел позвоночника. В нем насчитывают 5 позвонков, которые могут быть повреждены одиночно или множественно. Наиболее опасен осколочный перелом позвоночника, поскольку в этом случае части кости могут продвигаться и повреждать спинной мозг.

Провоцирующие факторы появления перелома поясничного отдела позвоночника – различные заболевания опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, радикулит, остеопороз). При наличии дегенеративно-дистрофических изменений костная ткань теряет нормальную прочность и подвергается разрушению. В некоторых случаях перелом позвоночника развивается постепенно (разрушается костная ткань позвонка) и пациент длительный период времени не обращается к врачу, поскольку клинические проявления слабые. В этом и заключается опасность дегенеративно-дистрофических патологий: их лечение начинается уже на поздних стадиях, когда вылечить человека достаточно сложно.

При переломе в поясничном отделе позвоночника могут возникать следующие симптомы:

- Сильная острая боль;

- Онемение нижней части туловища;

- Нарушение двигательной функции нижних конечностей;

- Расстройство работы кишечника (после перелома у пациентов может развиться паралитическая непроходимость кишечника, когда отсутствует опорожнение, при этом живот сильно болезненно надувается, появляется тошнота и рвота);

- Паралич нижней части туловища.

Реабилитация после перелома позвоночника поясничного отдела требует много усилий и времени. Длительность и интенсивность реабилитации будет зависеть от масштабов повреждения позвоночника. Для полноценного восстановления может потребоваться не один курс реабилитации.

Перелом грудного отдела позвоночника

Грудной отдел позвоночника насчитывает 12 позвонков, которые расположены между шеей и поясницей. Перелом грудного отдела может возникнуть в результате травмы, сильного давления (компрессии) на позвоночник или дегенеративных изменений. В зависимости от количества поврежденных позвонков переломы бывают одиночные и множественные, по степени тяжести – стабильные и нестабильные. При нестабильном переломе, а также при повреждении нескольких позвонков в результате прогрессирования дегенеративно-дистрофического заболевания отчетливо визуализируется искривление позвоночника, наблюдается формирование «горба».

Лечение компрессионного и патологического перелома грудного отдела позвоночника начинают незамедлительно, поскольку повреждения в этом отделе оказывают влияние на внутренние органы, расположенные в грудной клетке. Перелом грудного отдела позвоночника может сопровождаться нарушением следующих функций:

- Дыхания (вплоть до удушья);

- Работы сердца (аритмией, тахикардией);

- Глотания.

При повреждении спинного мозга в грудном отделе возникает слабость в верхних и нижних конечностях. При значительном нарушении целостности вещества мозга может развиться паралич области тела ниже зоны повреждения. Реабилитация после перелома позвоночника грудного отдела занимает несколько месяцев. Это сложная травма, которая требует значительных усилий лечащего врача и пациента для достижения положительного результата.

Перелом шейного отдела позвоночника

Последствия перелома шейного отдела позвоночника наиболее серьезные. При переломе позвонков чаще повреждается спинной мозг, реже – продолговатый. Нарушение целостности спинного мозга может привести к полному параличу или летальному исходу.

В шейном отделе позвоночника насчитывается 7 позвонков. Первые три травмируются значительно реже остальных, но именно их повреждение приводит к наиболее тяжелым последствиям. Перелом первого позвонка (атланта) также называют переломом Джефферсона. При данной травме человек ощущает резкую боль в области шеи и затылка. Существует большая вероятность повреждения спинного мозга.

Еще один вид травмы шейного отдела – перелом «палача». В этом случае шейный позвонок меняет свое положение относительно других позвонков, смещается. Травма возникает в результате резкого движения шеей или сильной компрессии позвоночника. При переломе второго шейного позвонка человек может потерять сознание, отмечается нарушение чувствительности в верхних конечностях. Тяжелый перелом второго шейного позвонка часто приводит к гибели человека.

Восстановление позвоночника и устранение болей после перелома выполняется в условиях стационара. Пациенту необходимо будет пройти длительный курс лечения и реабилитации после компрессионного перелома позвоночника шейного отдела.

Последствия

Последствия компрессионного перелома позвоночника могут быть очень тяжелыми. Их серьезность зависит от тяжести полученной травмы, масштабов поражения позвоночника, адекватности выполненной терапии. Осложнения после перелома позвоночника могут возникнуть при сильной травме, неправильной транспортировке пострадавшего, оказании ему непрофессиональной помощи. Поэтому в случае появления подозрений на перелом позвоночника необходимо вызвать скорую помощь и не трогать пострадавшего (конечно, если его положение не угрожает жизни).

К последствиям перелома позвоночника относят:

- Нестабильность позвонков в позвоночном столбе;

- Нарушение проводимости нервных волокон в результате сдавливания нервных корешков позвоночника;

- Радикулит;

- Искривление позвоночника;

- Формирование кифоза (горба);

- Постоянные боли в спине;

- Нарушение дыхания;

- Костную мозоль;

- Межпозвоночную грыжу;

- Инфицирование поврежденного участка;

- Воспаление и нагноение;

- Паралич конечностей.

К урологическим последствиям перелома позвоночника относят нарушение актов мочеиспускания, работы мочевыводящей системы. В некоторых случаях у пациентов наблюдается эректильная дисфункция.

Диагностика

В Юсуповской больнице при подозрении на наличие перелома позвоночника проводят комплексное обследование пациента. Оно включает следующие исследования:

- Компьютерную томографию – для детального изучения структуры всех поврежденных позвонков;

- Рентгенографию позвоночника – с целью выявления поврежденного позвонка;

- Миелографию – даёт возможность оценить общее состояние спинного мозга в районе травмы;

- Магнитно-резонансную томографию – определяет наличие повреждений мягких тканей.

После получения результатов исследований лечащий врач их анализирует и устанавливает окончательный диагноз.

Лечение и реабилитация

Восстановление после перелома позвоночника требует многих манипуляций, ответственного подхода со стороны пациента и лечащего врача. Лечение перелома позвоночника может быть консервативным или хирургическим. Консервативная терапия заключается в полном обездвиживании спины и обеспечении полного покоя пациента (лежачий режим). Консервативное лечение применяют при незначительных нетяжёлых повреждениях. При переломах второй и третьей степени, со смещением, при множественном или оскольчатом переломе требуется хирургическое вмешательство. Во время операции выполняется стабилизация позвонков, устранение осколков, которые могут повредить спинной мозг, выполняется реконструкция тканей позвоночника.

Пациента с переломом позвоночника укладывают на специальную кровать, под матрасом которой находится жесткая поверхность. Больному фиксируют позвоночник, принимают меры, чтобы при длительном пребывании на постельном режиме не развились пролежни. Лечение перелома позвоночника проводится в комплексе с лечебной физкультурой и физиотерапевтическими процедурами. Для восстановления дыхательной функции пациент под руководством инструктора ЛФК каждый день выполняет дыхательные упражнения. Для улучшения кровообращения используют специальные кровати, на которых можно приподнимать голову и конечности, постоянно изменять положение тела пациента, не навредив ему.

Длительность курса восстановительной терапии после окончания основного этапа лечения составляет от нескольких недель до нескольких месяцев. Реабилитация после компрессионного перелома позвоночника у пожилых людей требует больше времени, поскольку ткани у людей старшего возраста срастаются хуже. Она включает следующие мероприятия:

- Медикаментозную блокаду;

- Иглоукалывание;

- Ношение специального корсета;

- Физиотерапию;

- Рефлексотерапию;

- Массаж;

- Лечебную физкультуру.

Корсет при компрессионном переломе грудного и других отделов позвоночника дополнительно фиксирует позвоночный столб. Он способствует стабилизации позвонков и снижению воздействия на них нагрузок. Использование корсета обязательно при компрессионном переломе позвоночника. Он может быть выполнен из гипса или современных эластичных материалов с элементами жесткости, которые обеспечивают полную иммобилизацию позвоночника. При использовании подобных фиксирующих изделий можно со временем ослаблять жесткость фиксации, что способствует постепенному восстановлению двигательной активности. Корсет после перелома позвоночника обычно носят 3-4 месяца в зависимости от тяжести перелома.

ЛФК при компрессионном переломе способствует возобновлению движений позвоночника, нормализует работу мышц. За время ношения жесткого корсета мускулатура спины практически атрофируется. Для нормализации её работы необходимо выполнять специальный комплекс упражнений.

После компрессионного перелома позвоночника ЛФК способствует:

- Укреплению мышц спины;

- Нормализации гибкости позвоночника;

- Восстановлению обменных процессов в тканях;

- Улучшению координации движений.

ЛФК при компрессионном переломе позвоночника поясничного и других отделов требует от больного самодисциплины. Упражнения при компрессионном переломе грудного и других отделов позвоночника на первом этапе восстановления будут болезненны и очень неприятны. Тем не менее, без гимнастики двигательную активность восстановить не получится. Упражнения подбираются врачом совместно с инструктором ЛФК. В начале курса реабилитации упражнения выполняются под контролем лечащего врача. Когда пациент освоит элементы гимнастики, он занимается самостоятельно. После прохождения основного курса необходимо продолжать выполнение упражнений в домашних условиях для исключения появления осложнений.

Реабилитация после операции на позвоночнике

Реабилитация после операции на позвоночнике включает не только лечебную физкультуру, массажи, занятия на тренажерах, медикаментозную терапию, но также помощь психолога, которая порой остро необходима. После травмы или операции на позвоночнике жизнь больного резко меняется, он не может заниматься прежней деятельностью, испытывает сильные боли, ограничен в движении.

Восстановление после операции на позвоночнике начинается со снятия болевого синдрома, затем с легких упражнений с последующим переходом на более высокие нагрузки. Помощь психолога позволяет привести больного к душевному равновесию, помочь поверить в себя, ускорить процесс восстановления.

Реабилитация после операции (с металлоконструкцией)

При переломе позвоночника травматологи во время операции часто устанавливают металлоконструкции. С помощью специальных металлических пластин пациенту стабилизируют нужный отдел позвоночника. Срок реабилитации зависит от области и степени поражения.

После операции специалисты клиники реабилитации делают массаж, отпускают физиотерапевтические процедуры, проводят занятия лечебной физкультурой. Пациент в течение определенного врачом времени носить специальный медицинский корсет, который помогает адаптироваться к имплантату. Выполнение всех рекомендаций врача, ежедневное выполнение специальных упражнений способствует восстановлению позвоночника, ускоряет процесс адаптации.

Реабилитация после перелома позвоночника в Москве

Качественное восстановление после травмы позвоночника выполняют в Юсуповской больнице. На базе больницы функционирует клиника реабилитации, где с пациентами работают лучшие специалисты в области восстановительной терапии. Реабилитацию компрессионного перелома позвоночника осуществляют опытные физиотерапевты, массажисты, инструкторы ЛФК.

В Юсуповской больнице реабилитация перелома позвоночника выполняется строго по индивидуальному плану, что позволяет получить наилучший результат в лечении пациента. Записаться на прием к специалистам клиники реабилитации, уточнить информацию о работе центра и другой интересующий вопрос можно по телефону Юсуповской больницы.

Источник