Механизм переломов костей конечностей

Нарушение целости кости происходит под влиянием воздействия на нее внешней силы, приложенной либо непосредственно к месту будущего перелома либо вдали от этого места. В первом случае механизм называют прямым, во втором — непрямым, или косвенным. Чаще всего при закрытых переломах имеет место непрямой механизм, при открытых, особенно при огнестрельных переломах, механизм оказывается прямым.

Воздействие внешней силы не всегда приводит к перелому. Это зависит от величины этой силы и от степени сопротивления кости, к которой сила приложена. Следовательно, внешняя сила должна преодолеть внутреннее сопротивление со стороны кости, после чего и наступит нарушение целости ее, то есть перелом. Внутреннее сопротивление со стороны кости осуществляется силой сцепления массы ее молекул (межмолекулярное напряжение), что определяет степень эластичности костной ткани.

Как известно, кость обладает низким пределом эластичности, меняющимся на протяжении жизни в связи с возрастными особенностями и переносимыми заболеваниями. Так, у детей эластичность более выражена, чем у взрослых и пожилых людей. Поэтому неполные переломы, переломы по типу «зеленой ветки» у детей встречаются чаще. У пожилых людей полные, особенно оскольчатые переломы бывают чаще, чем у детей, что может быть объяснено меньшей эластичностью костной ткани.

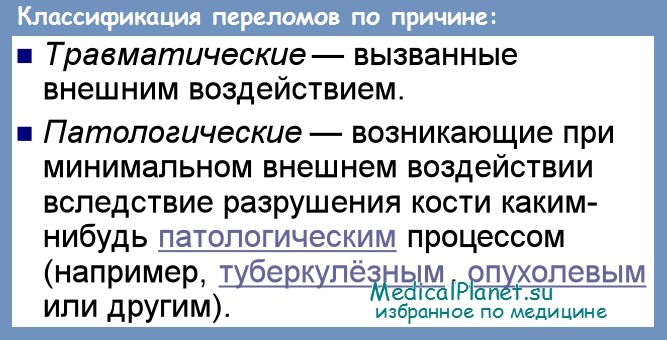

Наконец, переломы часто происходят у детей и взрослых в месте поражения кости воспалительным, опухолевым или выраженным дистрофическим процессом, который резко уменьшает эластичность кости. Такие переломы называются патологическими. Таким образом, можно сказать, что перелом кости является результатом воздействия внешней силы, превосходящей силу внутреннего сопротивления кости, то есть ее эластичности.

Внешняя действующая сила может быть приложена в различных отделах и направлениях в отношении кости и, следовательно, вызывать самые разнообразные виды переломов. Эти последние зависят еще и от характера самой действующей силы, которая, с точки зрения механики, может быть схематически представлена в виде толчка и в виде давления. Разница между толчком и давлением состоит только во времени: толчок — это мгновенное приложение силы, а давление — это более длительно действующее приложение силы. Разновидностью давления можно считать силу скручивания.

Все эти три вида действующей внешней силы могут быть приложены во фронтальной и в сагиттальной плоскостях, а также в бесчисленном количестве промежуточных между ними плоскостей и даже в неподдающихся учету комбинациях, что, по-видимому, чаще всего и бывает в жизни.

Все же схематически механизм возникновения переломов (особенно длинных трубчатых костей) можно представить себе в результате приложения силы, действующей по основным шести видам:

1) сдвиг;

2) сгиб;

3) сжатие;

4) скручивание;

5) растяжение;

6) отрыв.

Все эти виды относятся, главным образом, к непрямому механизму. Примерами переломов, возникших от перечисленных видов механизмов приложения силы, являются: от сдвига — почти все поперечные и близкие к ним по расположению плоскости излома переломы; от сгиба — косые переломы, переломы по типу «зеленой ветки»; от сжатия — компрессионные переломы позвонков; от скручивания — винтообразные переломы, в частности костей голени; от растяжения — переломы надколенника; от отрывов — апофизарные переломы.

По поводу механизма отрыва необходимо сказать, что здесь действует не только внешняя сила, но сила резко сокращающихся мышц. Обычно в строго определенном положении конечности под влиянием каких-то факторов группа мышц оказывается резко напряженной. Дополнительная травма либо неожиданное принятие туловищем (либо конечностью) нового, необычного положения приводит к чрезмерному сокращению уже и без того напряженных мышц, вследствие чего предел физиологической сократимости нарушается, и либо мышца отрывается от места прикрепления, либо вместе с мышцей отрывается кусок кости.

То же самое может произойти и вследствие перенапряжения связки при мгновенно наступившем необычном положении какого-либо сегмента конечности (подворачивание стопы и др.): связка отрывается от места прикрепления с кусочком кости.

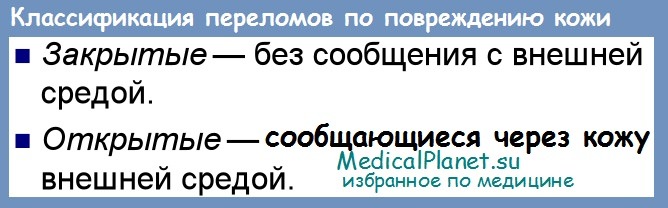

В зависимости от состояния наружных покровов принято различать закрытые и открытые переломы. Открытые — это переломы с нарушением целости кожи с подлежащими мягкими тканями. При этом повреждение этих последних может произойти не только действующей извне силой, но и костными отломками и осколками изнутри. В группе открытых переломов отдельно следует различать огнестрельные, как имеющие свои характерные особенности, резко разнящие их от простых открытых переломов.

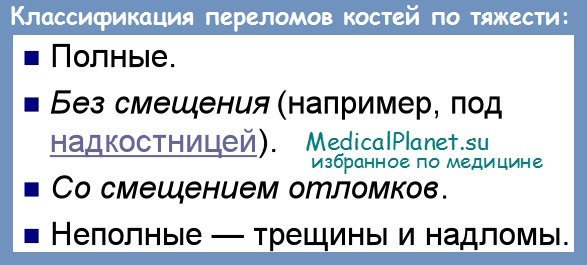

По степени нарушения целости кости различают полные и неполные переломы. В детском возрасте в группу полных следует включить поднадкостничные переломы, а трещины являются разновидностью неполных переломов, расположенных вертикально, или приближающихся к такому расположению.

В зависимости от локализации следует различать диафизарные, метафизарные и эпифизарные переломы. Последние — в подавляющем большинстве случаев являются внутрисуставными, а метафизарные — околосуставными переломами, что необходимо иметь в виду при составлении плана и выбора метода лечения.

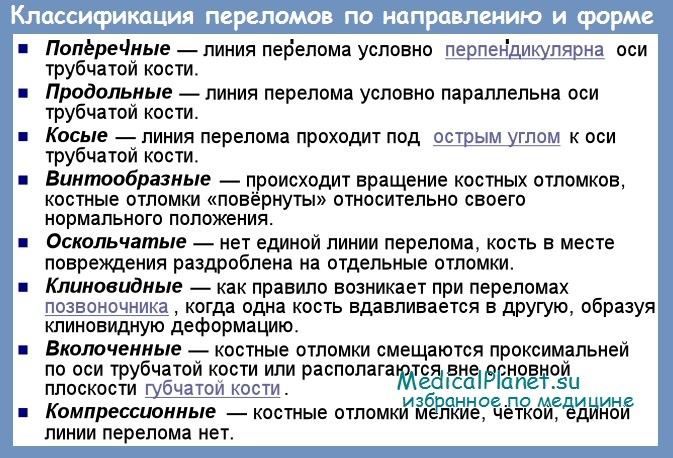

По расположению плоскости излома различают поперечные, косые и винтообразные переломы. Каждый из этих видов переломов может быть еще и оскольчатым. При действии сильной прямой травмы встречаются многооскольчатые переломы, при которых выделить основную плоскость излома невозможно.

– Читать далее “Патогенез переломов костей – общая патология”

Оглавление темы “Травматологическая медицинская помощь”:

- Принципы организации травматологической помощи. Норма коечного фонда в травматологии

- Организация работы травматологического пункта. Обязанности амбулаторного врача-травматолога

- Оснащение отделения травматологии и ортопедии. Инструменты в перевязочной

- Организация работы рентгеновского кабинета отделения травматологии. Рекомендации

- Организация операционной отделения травматологии. Рекомендации

- Организация реабилитации пациентов в отделении травматологии. Рекомендации

- Необходимый персонал отделения травматологии. Штат

- Классификация переломов костей. Механизмы переломов

- Патогенез переломов костей – общая патология

- Характер и особенности смещения отломков костей при переломе

Источник

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Глава I. Повреждения длинных трубчатых костей

Действие тупого предмета на кость в поперечном направлении (под углом 90—75°)

Одномоментная двусторонняя компрессия кости в поперечном направлении

Глава II. Общие данные о повреждениях плоских костей

Глава III. Повреждения костей черепа

Развитие напряжений в костях черепа при внешнем воздействии

Повреждения черепа при вертикальном направлении внешнего воздействия

Повреждения черепа при внешнем воздействии, направленном спереди

Повреждения черепа при внешнем воздействии, направленном сзади

Повреждения черепа при воздействии сбоку

Повреждения лицевого скелета

Глава IV. Повреждения костей грудной клетки (без повреждения позвоночника)

Повреждения отдельных костей

Повреждения комплекса грудной клетки

Глава V. Повреждения костей таза

Повреждения при ударе

Повреждения при компрессии

Глава VI. Некоторые приемы исследования повреждений скелета

Литература

Введение

Повреждения плоских и длинных трубчатых костей встречаются весьма часто.

Знание механизмов таких повреждений помогает травматологам правильно ориентироваться в выборе метода лечения, а судебным медикам — при решении вопросов об условиях и обстоятельствах травмы.

К настоящему времени описаны отдельные закономерности повреждений скелета человека твердыми тупыми предметами, в особенности частями движущегося автотранспорта.

Однако среди судебных медиков нет единства взглядов на механизмы повреждений костей скелета. Мы поставили своей задачей исследовать характер и особенности повреждений плоских и длинных трубчатых костей, а также комплексов плоских костей (черепа, грудной клетки, таза), вызванных твердыми тупыми предметами.

В судебно-медицинском понимании следует считать тупыми такие предметы, которые во время действия сдавливают предмет какой-либо плоскостью. Действие

тупого предмета может осуществляться под прямым углом или близким к нему (удар или сдавление краем, всей поверхностью), а также под острым углом

(скольжение краем, всей поверхностью). Учитывая исключительное многообразие твердых тупых предметов,

которые могут причинять повреждения, мы их сгруппировали по отдельным основным признакам.

Одним из главных моментов, определяющим механизм действия предмета на костную ткань, является величина площади, которой наносится повреждение. Так, например, предмет, равный по ширине двум диаметрам длинной трубчатой кости, при ударе способен «выбить» такой же по величине фрагмент, в то время как повреждающий предмет с меньшим диаметром формирует оскольчатый (или безоскольчатый) перелом. Все предметы по величине площади, которой наносится повреждение, мы разделили на две группы: А — предметы, у которых площадь равна или больше травмируемой поверхности части тела, и Б — предметы, у которых

площадь меньше травмируемой поверхности части тела.

В каждой из групп предметов были выделены подгруппы по признакам формы повреждающей поверхности.

Повреждения, причиняемые предметами группы А. чаще всего бывают при компрессии. Действие таких предметов на тело человека под острым углом вызывает

повреждение костей в виде своеобразного шлифа после разрушения мягких тканей например при волочении.

Действие края ударяющей плоскости твердого тупого предмета по своему характеру и механизму весьма сходно с повреждениями, причиняемыми тупогранными

предметами. Следует отметить, что самые частые и наиболее обширные повреждения возникают в результате действия на тело человека плоских твердых предметов.

При решении вопросов, связанных с изучением законов деформации костной ткани, нами были использованы современные методы, применяемые в учении о сопротивлении материалов и строительной механике.

Как известно, сопротивляемость исследуемого объекта внешним нагрузкам зависит не только от характеристики вещества этого объекта, но и от его формы (архитектоники). Исходя из этого положения, мы изучили особенности строения отдельных костей, их комплексов и применили физико-математические методы

расчета конкретных условий деформации костной, ткани. Результаты экспериментальных исследований были апробированы на практическом судебно-медицинском

материале при исследовании лиц, погибших вследствие повреждений, причиненных твердыми тупыми предметами, в том числе и частями движущегося автотранс

порта. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что по характеру и особенностям разрушения костей, представляется возможным диагностировать механизмы,

их переломов (по типу сгибания, разрыва, сдвига, компрессии).

Закономерности повреждений комплексов плоских костей, возникающих от воздействия на них твердыми, тупыми предметами, изучались нами в связи с направлением действия повреждающего орудия и особенностями формы этих комплексов. Наши исследования, проведенные с применением метода электротензометрии и физико-математических расчетов, показывают, что деформация комплексов плоских костей происходит по законам, обусловленным особенностями их строения. Сравнение формы этих плоских костей с простыми геометрическими телами при изучении механизмов повреждений не позволяет удовлетворительно объяснять ни механизмы, ни особенности травмы. Исследуя деформацию комплексов плоских костей при травме твердыми тупыми предметами, мы изучали также силовые напряжения, возникающие в различных их точках и отделах.

Это позволило выявить места концентрации силовых напряжений и их отношение к точкам внешнего воздействия и опоры. В точках опоры, как известно из механики, при внешнем воздействии возникает равное по силе, но обратное по направлению противодействие, что важно учитывать при понимании механизмов травмы.

Особенности повреждений плоских и длинных трубчатых костей, возникающих при применении твердых тупых предметов (костные осколки, «веерообразные»

трещины, локализация, характер линий переломов, «вспучивание» плоской кости и т. д.), выявляются с помощью рентгено- и томографии в случаях несмертельных

повреждений. При этом условии можно судить о механизмах травмы и обстоятельствах происшествия при судебно-медицинском освидетельствовании лиц, получивших повреждения от действия твердых тупых предметов. Все это позволило нам составить схемы распределения положительных (сжимающих) и отрицательных

(растягивающих) усилий при различных условиях травмы твердыми тупыми предметами плоских и длинных трубчатых костей. Названные схемы могут быть приме

нены в практической деятельности при решении вопросов о механизмах повреждений, а следовательно, при выяснении условий и обстоятельств травм, что представляет

важное значение при раскрытии преступлений.

…

Источник

Содержание статьи

Переломы костей представлены тяжелыми травмами с нарушением структуры костной ткани. Повреждения появляются в момент падения или силы, по интенсивности превышающего характеристики прочности данной кости, или при ухудшении минерального состава в результате болезни. Выраженность и разнообразие симптомов зависит от характера и числа травмированных костей. Повреждения такого типа осложняются потерей крови, болевым шоком и требуют длительного восстановления, чтобы вернуть человека к привычной жизни.

Характеристика и механизм появления

Кость человека состоит из органических и неорганических соединений. Органическая составляющая представлена коллагеном и отвечает за эластичность костной ткани. Минеральные вещества занимают большую часть от общей массы и включают кальций, фосфор и другие микроэлементы.

При правильном соотношении костная ткань обладает гибкостью и прочностью, что наиболее выражено в молодом возрасте.

Чтобы произошло полное или частичное разрушение кости, прилагается немалая сила. Травматическое воздействие должно превышать предел прочности костной ткани. Распространенный тип повреждения имеет множество предпосылок от падения до ранения из огнестрельного оружия. Наиболее опасными считаются переломы нескольких костей, которые сочетаются с открытыми ранами и ожогами.

Иногда травме предшествует нарушение метаболизма костных составляющих и дисбаланс минеральных элементов. В этом случае кости становятся хрупкими и ломаются гораздо чаще. Патологическая перестройка кости может быть вызвана рядом болезней или появиться у людей пожилого возраста, костная ткань которых постепенно истончается и стареет.

Отличительным признаком патологического перелома костей является его этиологические особенности. Он возникает без силового воздействия или при легком травмировании. Кроме того, еще до повреждения человек испытывает боль и неприятные ощущения в месте будущего перелома.

Причины появления

Непосредственной причиной нарушения структуры кости является силовое воздействие, которое способно ее разрушить. Для молодых людей угрозу представляет падение или прямой удар, в пожилом возрасте нарушение целостности происходит при незначительном характере травмы. Виной всему патологический процесс, снижающий характеристики прочности костной ткани.

Тяжелые повреждения могут появиться в результате:

- прямого удара;

- падения;

- во время аварии на дороге;

- стихийных бедствий – землетрясения;

- крупных техногенных катастроф – обрушение дома, авария на производстве.

Помимо травматического фактора, большую часть причин, вызывающих переломы костей, занимает негативное влияние патологического процесса. Хрупкость кости развивается по следующим причинам:

- дефицит минеральных соединений при остеопорозе;

- воспалительное поражение с гнойно-некротическим процессом – остеомиелит;

- наследственные патологии, когда костная ткань замещается хрящевой;

- размягчение кости – остеомаляция;

- плохо зажившая застарелая травма;

- инфекционное поражение – туберкулез;

- злокачественные новообразования.

Косвенное влияние на структуру оказывают эндокринные патологии (сахарный диабет, нарушения работы щитовидной железы), а также никотин, который вызывает спазм сосудов и нарушение кровоснабжения.

Разновидности переломов костей

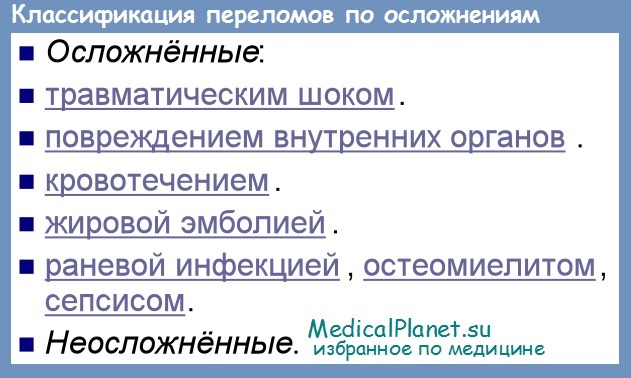

Повреждения костей различаются по многим показателям, которые объединены в большую классификацию переломов.

Первоначально различают врожденные и приобретенные переломы костей. Врожденный являются дефектом, который появляется в момент внутриутробного развития, к приобретенным относятся травмы, полученные под влиянием внешнего насилия или заболевания.

Типы переломов костей, появившихся под влиянием провоцирующих факторов:

- травматический – при влиянии механической силы во время аварий с участием любого вида транспорта, происшествиях на рабочем месте и других катастрофах;

- паталогический – при остеомиелите, кистах, метастазах.

Одновременно с костью разрушению подвергаются и близлежащие ткани – мышцы, кожа, сосуды, нервы. По типу повреждения различают:

- Открытые травмы, которые характеризуются нарушением целостности кожного покрова. Сообщение с окружающей средой подвергает раневую поверхность риску присоединению инфекционного фактора. Поэтому любой открытый перелом костей принято считать бактериально-загрязненным.

- Закрытые травмы могут сопровождаться небольшими порезами и царапинами.

Обособленную группу занимают огнестрельные повреждения. Они бывают пулевые, оскольчатые, миновзрывные, шариковые. По степени травмы:

- полные – кость разделена на два фрагмента;

- неполные – разлом расположен не по всей длине костного образования (трещины, надломы).

Локализация разрушения по длине кости бывает разной, в зависимости от нахождения линии переломы костей различают:

- Эпифизарные расположены на костях кости. Чаще всего это внутрисуставные травмы, которые поддаются только хирургическому лечению, могут осложниться контрактурой или анкилозом.

- Метафизарные локализуются около суставов, чаще всего относятся к вколоченным, что затрудняет правильную диагностику.

- Диафизарные – самые распространенные, линия разлома находится на теле трубчатой кости.

Учитывая направление перелома, встречаются прямые, косые, поперечные, винтообразные переломы костей. Травма со смещением характеризуется сдвигом отломков кости, который бывает:

- первичным – появляется под влиянием травмирующего агента;

- вторичным – после рефлекторного воздействия мышц, которые растягивают отломки в разные стороны, причем, чем больше вокруг мышечной ткани, тем более выражено смещение.

В травматологии существует понятие стабильный и нестабильный перелом. Стабильное повреждение имеет четкую линию разлома кости, нестабильное (косые, винтообразные) всегда сопровождается смещением.

С учетом направленности и этиологии травмирующей силы:

- При сгибании – перелом кости в месте чрезмерного растяжения.

- От сдвига – во время приложения силы к одной кости, она упирается в другую и разрушает ее.

- При вращении – в большинстве случаев страдает голень, когда туловище разворачивается, а ступня остается зафиксированной на одном месте.

- От резкого сокращения мышц – чаще происходит полное отделение пяточного бугра, внутренней лодыжки.

По количеству вовлеченных костей – единичные и множественные травмы. Кроме того перелом может осложняться большой кровопотерей, травматическим шоком, инфицированием с развитием остеомиелита, общего заражения крови. Такие повреждения называют осложненными.

Клинические проявления

Симптомы при травме с разрушением кости проявляются с разной выраженностью, которая зависит от места расположения, количества вовлеченных костей и степени повреждения окружающих тканей. Большая группа признаков делится на косвенные, которые встречаются и при других видах травм, и абсолютные, характерные только для переломов костей.

К относительным признакам относят:

- пронзительная боль при пальпации поврежденного участка;

- гематома – подкожное кровоизлияние может пульсировать, что говорит о продолжающемся кровотечении;

- деформация конечности;

- двигательная дисфункция.

Достоверные симптомы перелома костей:

- появление подвижности вне сустава;

- укорочение поврежденной конечности;

- при осмотре видны острые края кости, торчащие из раны при открытых травмах или под кожей;

- хруст от трения костных отломков (крепитация) при пальпации.

При определении типа травмы следует помнить, что чрезмерное физикальное воздействие в месте перелома может спровоцировать вторичные осложнения.

Диагностика перелома костей

Визуальное обследование и жалобы пациента позволяют поставить предположительный диагноз. Подтвердить возможный перелом можно только после объективной оценки результатов рентгенографического обследования. На снимке видны степень и выраженность повреждения. Внутрисуставные травмы определяются в ходе компьютерной томограммы или при использовании ядерно-магнитного резонанса (МРТ). Точное определение вида травмы и сопутствующих повреждений влияет на дальнейшую тактику лечения.

Доврачебные действия

На месте происшествия после оценки общего состояния важно провести грамотные манипуляции, чтобы снизить интенсивность боли и не допустить повреждения мягких тканей.

Алгоритм действий:

- В первую очередь необходимо вызвать скорую помощь. Если такой возможности нет, транспортировкой придется заняться самостоятельно.

- При наличии кровотечения, его останавливают, рану закрывают стерильной салфеткой.

- Для перевозки больного укладывают на ровную поверхность, не двигая травмированную область. При признаках перелома позвоночника, пострадавшего перевозят на жестком щите.

- Покой обеспечивают иммобилизацией подручными средствами. Используют палки, лыжи, зонт, картон, или аккуратно фиксируют больную нижнюю конечность к здоровой ноге или руку к туловищу. Следует помнить, что обездвиживать необходимо суставы, расположенные выше и ниже травмы.

- Дать обезболивающее средство – Кетанов, Баралгин.

Чтобы не вызвать вторичных осложнений, для безопасного перекладывания больного на носилки или в транспортное средство, потребуется не менее трех человек. Во избежание дополнительного травмирования не нужно пытаться освободить поврежденную часть от обуви или одежды, при необходимости ткань разрезают.

Методы лечения

После госпитализации пациенту оказывается первая врачебная помощь. Травматолог проводит первичную обработку раны, удаляет некротические участки кожи и накладывает асептическую повязку. После получения результатов рентгенографии выстраивается дальнейшая врачебная тактика. К классическим способам терапии при переломах относятся репозиция отломков, лечебная иммобилизация и восстановительная терапия.

Репозиция

Данный этап предназначен для сопоставления отломков костей в правильном положении. Перед манипуляцией больную проводится местная или общая анестезия. Существует два способа репозиции:

- одномоментная – выполняется ручным или аппаратным методом;

- длительная – вытяжение, аппараты чрезкожного остеосинтеза.

Выбор методики зависит от тяжести перелома, количества времени, прошедшего после травмирования, степени повреждения окружающих тканей и общего функционального состояния больного. Репозицию не проводят при сильном отеке, неудовлетворительном состоянии кожного покрова (некротические участки, ожоговые травмы).

Лечебная иммобилизация

Переломы костей лечатся соединением разрушенного участка на время сращения поврежденных участков. В травматологической практике существуют четыре метода иммобилизации:

- скелетное вытяжение с постепенным увеличением груза;

- фиксация повязкой из гипса или полимерных бинтов;

- внутриочаговый остеосинтез – медицинская металлоконструкция, которая крепится с задействием очага разрушения;

- внеочаговый метод – когда остеосинтез не задевает место повреждения.

Хирургическое лечение

Часто при переломах костей используется хирургическое лечение. Возможность оперативного лечения ускоряет сроки выздоровления пациента. Противопоказаниями к проведению операции является:

- шоковое состояние пациента;

- сердечно-сосудистая недостаточность в стадии декомпенсации;

- при тяжелом течении сахарного диабета;

- нарушение дыхательной функции;

- воспалительный процесс в месте перелома;

- не проводится в возрастном промежутке от 10 до14 лет;

- при переломах бедра у лиц с ожирением, а также детям до 6 лет.

Реабилитация

Период восстановительного лечения начинается с момента снятия фиксирующей повязки. Реабилитационные мероприятия при переломах костей делятся на медицинские и социально-адаптивные. Главной целью реабилитации является скорейшее восстановление физиологической функциональности больного.

Методы медицинской реабилитации:

- Обеспечение сбалансированного питания, обогащенного протеином, минералами и витаминами.

- Назначение лекарственных препаратов, улучшающих регенерацию тканей – Актовегин, Милдронат, Полиглюкин.

- Физиотерапевтические процедуры, улучшающие кровоснабжение и питание тканей – ультразвук, электрофорез, магнитотерапия, иглоукалывание.

- Сеансы массажа и лечебной физкультуры. Комплекс упражнений и терапевтическая нагрузка рекомендуется врачом.

- Психологическая помощь для адаптации к особенностям жизни с временным ограничением способностей.

Социальная реабилитация заключается в подготовке комфортных жилищных условий, выработки навыков самообслуживания. С точки зрения трудовой занятости проводится профессиональное переобучение или оборудование условий труда в связи с возможной инвалидизацией.

Профилактика переломов

К предупреждающим мерам относится соблюдение мер безопасности в быту и при выполнении трудовой деятельности, ношение удобной обуви и ограничение увлечением экстремальными видами спорта. Чтобы предотвратить патологические переломы костей, важно правильно питаться и вести активный образ жизни. Наличие хронических заболеваний предполагает своевременное их лечение.

Лицам, в анамнезе которых присутствуют патологии, придающие хрупкость костям, носить профилактические защитные приспособления и использовать средства опоры для самостоятельного передвижения. Если травмы не удалось избежать, с визитом к травматологу медлить нельзя, упущенное время может ухудшить состояние и привести к получению статуса инвалида.

Источник