Мрт диагностика компрессионного перелома позвоночника

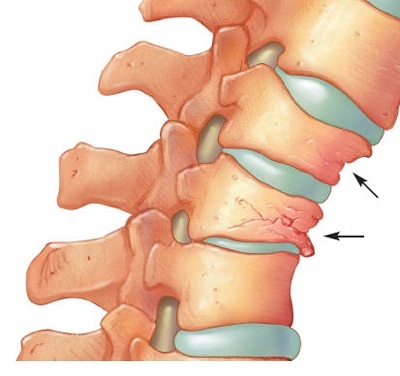

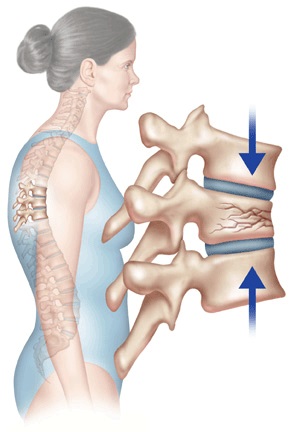

Компрессионный перелом позвоночника встречается довольно часто, особенно у лиц пожилого возраста. Компрессионный перелом возникает при значительном давлении на позвоночник и одновременном сгибании .Наибольшему повреждению при компрессии подвергаются передние отделы позвонков и диски . Передняя часть тела позвонка сплющивается и принимает клиновидную форму .В редких случаях возможно компенсаторное выдавливание задней части позвонка в спинальный канал с компрессией спинного мозга. Такие переломы очень тяжелые и встречаются достаточно редко. ??Компрессионные переломы позвоночника , чаще всего , располагаются в области расположения 11-го и 12-го грудных позвонков, а также первого поясничного позвонка. Локализация в других областях позвоночника возможна, но менее распространена. Лечение компрессионного перелома позвоночника зависит от генеза и степени тяжести.

Виды компрессионных переломов

Компрессионные переломы по степени тяжести делятся на: осложненные и неосложненные

Переломы без осложнений, то есть без угрозы повреждения спинного мозга, также подразделяются на подвиды:

- Высота передней части тела позвонка уменьшается менее чем на 50%;

- Компрессия уменьшает высоту тела позвонка наполовину;

- Высота позвонка значительно уменьшается – более половины.

Осложненные компрессионные переломы представляют опасность для здоровья, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. При осложненном компрессионном переломе повреждаются не только позвонки, но и структуры внутри позвоночного канала. По данным статистики, такие переломы составляют лишь 5-6% от всех диагностированных травм опорно-двигательной системой. Чаще всего, подвержены тяжелым переломам шейные позвонки, как наиболее уязвимые и хрупкие, но такие переломы могут быть и в грудном и поясничном отделах позвоночника. Грубая, механическая травма шейных позвонков С1 и С2, считается фатальной. Позвонки грудного отдела позвоночника при сложной форме компрессионного перелома подвергаются дислокациям и трещинам, в результате – расширенные или сломанные края позвонка оказывают давление на мягкие ткани в области средней части спины, а затем на спинной мозг. Поскольку спинальный канал в грудном отделе позвоночника имеет очень мало незаполненного пространства, деформированные части позвонков повреждают спинной мозг и вызывают его дислокацию. В грудном отделе позвоночника наиболее подвержены компрессионным переломам позвонки Th11 и Th12 . В поясничной области, где наибольшая осевая нагрузка, повреждаются позвонки L (1 и 2)

Причины компрессионного перелома позвоночника

- Компрессионные переломы позвонков происходят из-за воздействия вектора силы на ось позвоночника, например, во время эпизода травмы (падение с высоты на ноги или ягодицы).

- Нарушения прочности костной ткани, например при остеопорозе, когда риск компрессионного перелома резко возрастает и может возникнуть даже при небольших силовых нагрузках. Такие переломы чаще встречается у пожилых людей или людей с ранее существовавшими проблемами в позвоночнике ,которые способствовали ослаблению прочности костной ткани .

- Костная инфекция, такая как остеомиелит или туберкулез (болезнь Потта), может также предрасполагать к перелому позвонков.

- В случае ослабления костной структуры позвонок сжимается под весом расположенного выше позвонка, что приводит к истончению кости и приводит к перелому. Причиной этого могут быть различные дегенеративные изменения в позвоночнике

- Компрессионные переломы позвоночника могут также возникать в результате автомобильных аварий.

- Злокачественные новообразования, приводящие к переломам позвоночника, чаще всего представляют собой метастазы, а не первичные костные опухоли. Первичные же очаги рака , которые часто дают гематогенные метастазы в позвоночник , включают рак предстательной железы, почек, молочной железы и легких. Меланома является менее распространенной, но наиболее агрессивной причиной метастаза в позвоночник. Наиболее распространенным первичным раком позвоночника является множественная миелома и различные саркомы , которые также могут проявляться компрессионными переломами.

- Доброкачественные опухоли, такие как аневризматическая костная киста и гемангиома, также могут быть причиной компрессионного перелома позвонков.

- Заболевания паращитовидной железы также могут приводить к уменьшению прочности костей за счет увеличения выброса паратиреоидного гормона, что чаще всего бывает при аденоме железы.

Симптомы

Основные симптомы, которые сопровождают компрессионные переломы позвоночника:

- Боль в месте перелома, обычно в нижней части спины.

- Пациенты со сложными компрессионными переломами обычно принимают вынужденную позу с наклоном туловища вперед.

- Возможны боли в нижних конечностях

- Онемение, покалывание и слабость в конечностях, как правило, свидетельствуют о наличии компрессии корешков или спинного мозга

- Недержание мочи или мочеиспускания или неспособность к произвольному мочеиспусканию являются признаком того, что перелом сопровождается компрессией спинного мозга.

- Компрессионные переломы позвонков, связанные с ослаблением прочности костной ткани, могут проявляться небольшими болями или вообще протекать бессимптомно. Иногда боль локализуется в области перелома. Изменение высоты позвонка приводит к избыточной нагрузке на мышцы позвоночника, что приводит к усталости и мышечным болям . Как правило ,такие боли исчезают через несколько недель .

- Травматические компрессионные переломы могут вызвать сильную боль в спине, которая распространяется на ноги. Если при переломе сильно повреждается тело позвонка, фрагменты кости могут выпячиваться в спинномозговой канал и приводить к компрессии спинного мозга. В таких случаях ниже места компрессии спинного мозга появится соответствующая неврологическая симптоматика ( парезы или параличи, нарушения чувствительности, нарушения функции органов малого таза). Травматические переломы нередко приводят к развитию кифоза.

Диагностика

Диагноз выставляется на основании симптомов, истории заболевания, осмотра и данных инструментальных методов обследования.

Рентгенография

Это стандартное исследование для диагностики компрессионных переломов позвоночника. Для полноценной диагностики необходимо проведение передних и боковых снимков. Возможно также проведение снимков со сгибанием и разгибанием для определения грубой нестабильности.

МСКТ (КТ)

КТ-сканирование является бесценным методом диагностики сложных переломов и позволяет визуализировать даже незначительные нарушения целостности костной ткани позвонков. КТ-сканирование также хорошо визуализирует степень сужения спинального канала .

КТ – сканирование рекомендуется проводить всем пациентам с уменьшением высоты позвонка более 50% , чтобы исключить наличие переломов в средней и задней частях позвонка.

МРТ

МРТ необходимо в тех случаях, когда есть моторные или сенсорные нарушения в нижних конечностях. Радикулярная боль или подозрение на компрессию спинного мозга также является показанием для МРТ.

Магнитно-резонансная томография важна потому, что она обеспечивает наилучшую визуализацию нервных структур позвоночника. Кроме того, МРТ можно выполнить с использованием контраста, что позволяет более качественно диагностировать такие состояния как кровоизлияние, опухоль или инфекцию с наибольшей чувствительностью.

Денситометрия

Сканирование с помощью двойной энергетической рентгеновской абсорбциометрией (DRA) более точно идентифицирует даже небольшие изменения в костной массе и его можно использовать для исследования позвоночника и конечностей.

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ)

ПЭТ-сканирование используется для дифференциации доброкачественных компрессионных переломов от злокачественных переломов имеющих онкологический генез.

Лечение

Консервативное лечение

Большинству пациентов с компрессионными переломами позвоночника не требуется хирургическое вмешательство, и полное восстановление происходит в течение нескольких месяцев, с помощью простых медицинских средств, отдыха и специального корсета.

Медикаменты

Большинство пациентов в острой стадии переломы получают анальгетики. С помощью контроля болей пациент может легко вставать и передвигаться и избежать проблем , возникающих из-за иммобилизации .

Корсетирование

Большинству пациентов назначается использование жесткого корсета , который подбирается индивидуально . Корсет позволяет резко уменьшить объем движений и зафиксировать сломанный позвонок . Пациентам, которые носят специальный корсет , можно двигаться, но значительно ограничить напряженные действия, такие как подъем и сгибание.

Контроль двигательной активности. Постельный режим, как правило, рекомендуется в течение нескольких дней, так как длительная иммобилизация приводит к ослаблению мышечного корсета, а при наличии остеопороза – к дальнейшей потере костной массы и прогрессированию остеопороза.

Коррекция остеопороза. Препараты для укрепления костей, такие как бисфосфонаты (Actonel, Boniva и Fosamax), помогают стабилизировать или восстанавливать потерю костной массы. Это критическая часть лечения, которая помогает предотвратить дальнейшие переломы при осевых нагрузках на позвонки.

ЛФК

Физическая активность имеет большое значение в реабилитации пациента после компрессионного перелома позвоночника.

Периоды реабилитации можно разделить на 4 этапа:

Первый этап длится в течение первой – второй недели после травмы. Задачей этого периода является увеличение двигательной активности пациента и восстановление мышц после иммобилизации.

Второй этап начинается через месяц после травмы. Основной задачей реабилитации является стимуляция кровообращения в поврежденном месте, увеличение двигательной активности. Возможно подключение легких упражнений для восстановления мышечного корсета.

3-й этап начинается через несколько месяцев после травмы. Задача этого этапа реабилитации восстановление мобильности двигательных сегментов позвоночника . В этот период увеличивается интенсивность и продолжительность занятий ЛФК .Гимнастические упражнения могут дополняться упражнениями с отягощениями .

4-й этап длится с момента возобновления самостоятельных движений пациента до полного фактического выздоровления. Комплексы упражнений ЛФК направлены на полное восстановление как подвижности позвоночника, так и осанки .

В это период реабилитации происходит плавный переход на полную осевую нагрузку поврежденного позвоночника.

Реабилитация после травматических переломов позвонков может быть достаточно длительным процессом. Как правило, полное выздоровление происходит в течение 6-12 месяцев.

Хирургическое лечение

Хирургические методы лечения компрессионных переломов позвоночника необходимы при осложненных переломах. Они могут быть с использованием открытых методов хирургии или с помощью малоинвазивных методик . Открытые операции проводятся при тяжелой травме, когда фрагменты кости повреждают спинной мозг и спинномозговые корешки .

Малоинвазивные методы применяются более широко, так как в ходе оперативного вмешательства повреждения мышц и костей незначительные, что уменьшает риски осложнений и позволяет поврежденной кости быстрее восстановиться. Основные методики это:

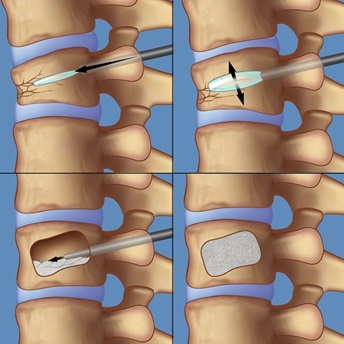

- вертебропластика

- кифопластика

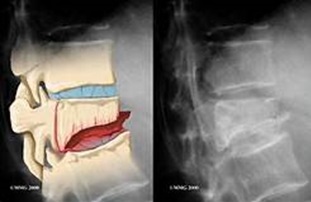

Вертебропластика

Эта процедура наиболее полезна для уменьшения боли. Она также укрепляет поврежденную кость, позволяя пациентам восстанавливаться быстрее. С помощью иглы, под контролем рентгена, в область трещины позвонка вводится цементирующее вещество, полиметилметакрилат (ПММА). Цемент затвердевает в течение 15 минут. Это фиксирует кость и предотвращает дальнейшее разрушение и снижает болевые проявления у более 80% пациентов.

Кифопластика

Кифопластика – еще один хирургический метод лечения компрессионных переломов позвонков. Как и при вертебропластике, эта процедура уменьшает сильную боль и укрепляет треснутую кость. Кроме того методика позволяет избежать развития кифоза в будущем .

Прогноз

- В целом, прогноз после простых компрессионных переломов является благоприятным для большинства пациентов, которые восстанавливаются полностью или с наличием незначительных болей в спине. Вертебропластика и кифопластика улучшили возможности восстановления у пациентов с хроническими болями в спине и неэффективностью консервативной терапии . Эти процедуры доказали свою эффективность и используются достаточно широко .

- Прогноз для пациентов с травматическими компрессионными переломами в большей степени основан на неврологической симптоматике и связан со степенью воздействия поврежденного позвонка на корешок или спинной мозг.

- У пациентов с компрессионными переломами, обусловленными спинномозговыми инфекциями, прогноз в основном благоприятный. По статистике, две трети пациентов с переломами ,связанными с гнойным остеомиелитом, имеют хорошие шансы на выздоровление . В то же время ,при туберкулезном генезе компрессионных переломов у части пациентов неврологическая симптоматика не исчезает и пациенты теряют трудоспособность .

- Большинство компрессионных переломов позвоночника, вызванных остеопорозом, стабилизируются в течение восьми недель. При адекватной медикаментозной коррекции и профилактике падений удается избежать повторных переломов.

Источник

Лучевая диагностика компрессионного перелома позвонка с передней компрессией

а) Терминология:

1. Синонимы:

• Клиновидный компрессионный перелом

2. Определения:

• Перелом тела позвонка, характеризующийся компрессией передней колонны с сохранением средней и задней колонн

б) Визуализация:

1. Общие характеристики компрессионного перелома позвонка с передней компрессией:

• Наиболее значимый диагностический признак:

о Клиновидная деформация тела позвонка

• Локализация:

о Могут наблюдаться на нескольких смежных или не смежных уровнях

о Наиболее частая локализация – средне- и нижнегрудной отдел позвоночника

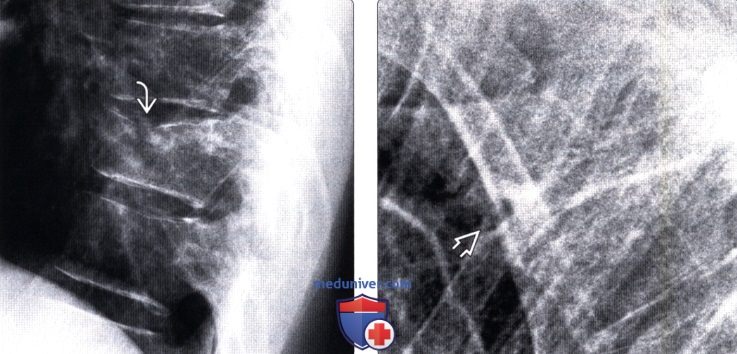

2. Рентгенологические данные:

• Увеличение объема паравертебральных мягких тканей за счет гематомы на рентгенограмме в прямой проекции

• Клиновидная деформация тела позвонка:

о Снижение высоты переднего отдела тела относительно заднего

о У пациентов с нормальной плотностью костной ткани снижение высоты тела позвонка не превышает 40-50%:

– Если снижение высоты выражено в большей степени, возможно у пациента имеет место перелом Шанса

• Нарушение целостности замыкательной пластинки:

о Наиболее часто повреждению подвергается верхняя замыкательная пластинка

о Могут быть повреждены обе замыкательные пластинки

о Менее, чем в 5% случаев имеет место повреждение нижней замыкательной пластинки

• Вариабельные изменения контура замыкательных пластинок:

о Фокальная, угловая деформация

о Диагональная ориентация

о Округлое вдавление (обычно при компрессионных переломах на фоне остеопороза)

• Редко-фронтально ориентированная плоскость перелома, проходящая через все тело позвонка

• В области передней покровной пластинки формируется угловая деформация или образуется ступенька

• Задняя покровная пластинка всегда интактна

• Средняя и задняя колонны позвоночника также интактны

• У пациентов с остеопорозом может сформироваться плоский позвонок

• Верхнегрудные позвонки поражаются наименее часто:

о На рентгенограммах эти уровни увидеть сложно

о Можно выполнить рентгенографию в проекции «пловца»

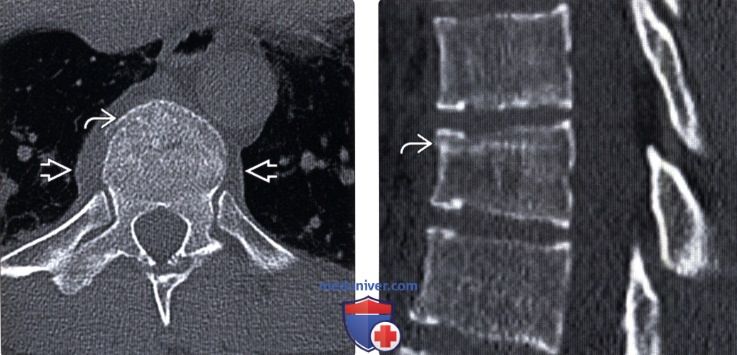

3. КТ при компрессионном переломе позвонка с передней компрессией:

• Перелом лучше всего виден на фронтальных и сагиттальных изображениях

• Горизонтальная уплотненная линия перелома:

о Ее формирование связано с импакцией костных трабекул

о Не распространяется на заднюю покровную пластинку тела позвонка

о Нередко оскольчатый характер перелома

• Деформация замыкательных пластинок и/или передней покровной пластинки тела позвонка:

о Угловая деформация или смещение (кортикальная ступенька)

• Переломы задних элементов отсутствуют

• Анатомия задней колонны позвоночника сохранена

• Во многих травматологических центрах на сегодняшний день при травме позвоночника рутинно назначается КТ, минуя рентгенологическое исследование

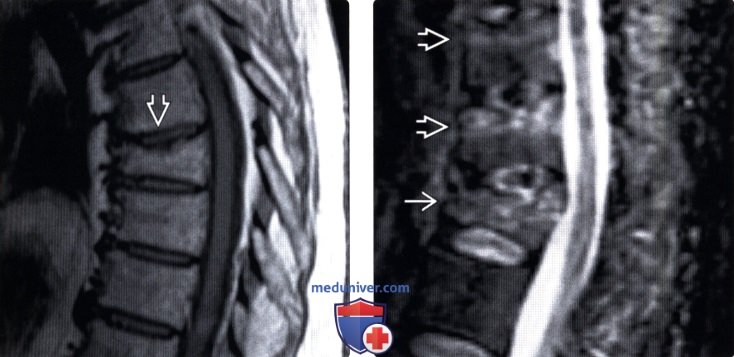

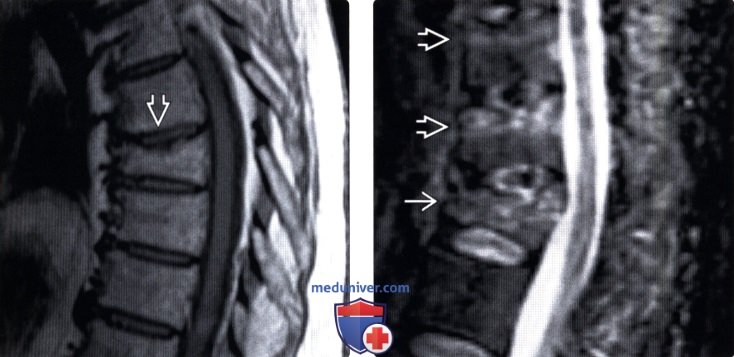

4. МРТ при компрессионном переломе позвонка с передней компрессией:

• Линия перелома характеризуется низкой интенсивностью сигнала во всех режимах исследования:

о В STIR режиме линия перелома может экранироваться участком отека костного мозга

о Морфология перелома соответствует таковой, описанной в КТ-исследовании

• Участки отека костного мозга в виде тяжей, окружающих линии перелома:

о Низкая или промежуточная интенсивность сигнала в Т1 -режиме

о Высокая интенсивность сигнала в Т2 и STIR режимах

• Гематома паравертебральных тканей, которая может напоминать опухолевое поражение

• Зоны перелома, отека костного мозга и паравертебральной гематомы усиливают сигнал при контрастировании гадолинием

5. Радиоизотопные исследования:

• Сцинтиграфия скелета:

о В острый период положительные результаты исследования во всех трех фазах

о Результаты не позволяют дифференцировать травму с инфекцией, опухолевым поражением, артропатией Шарко, дегенеративной нестабильностью

6. Рекомендации по визуализации:

• Наиболее оптимальный метод диагностики:

о Наиболее информативным методом диагностики, позволяющим дифференцировать компрессионные переломы с переломами Шанса и взрывными переломами является КТ

• Протокол исследования:

о Мультидетекторная КТ с тонкими взаимоперекрывающимися спиральными срезами

о Для диагностики связочных повреждений обязательны сагиттальные/фронтальные реконструкции изображений

(Слева) Рентгенограмма в боковой проекции: угловая деформация верхней замыкательной пластинки Т10. Отмечается лишь минимальное снижение высоты переднего отдела тела позвонка.

(Справа) На рентгенограмме в боковой проекции определяется компрессионный перелом Т3. Переломы на этом уровне увидеть достаточно нелегко, однако при усилении кифоза их всегда следует подозревать.

в) Дифференциальная диагностика компрессионного перелома позвонка с передней компрессией:

1. Компрессионно-дистракционное повреждение (перелом Шанса):

• Передняя компрессия + дистракция средней и задней колонн

• Горизонтально ориентированная линия перелома задних элементов или

• Разрыв капсулы дугоотростчатых суставов и межостистых связок

• Для подтверждения связочного повреждения задней колонны показана МРТ

2. Взрывной перелом:

• Механизм травмы аналогичен компрессионным переломам (аксиальная нагрузка)

• Повреждение задней покровной пластинки тела позвонка

• ± смещение фрагментов в спинномозговой канал

• На грудном уровне встречается менее часто благодаря стабилизирующему эффекту реберного каркаса

3. Патологический перелом на фоне опухолевого поражения:

• Разрушение кортикальных стенок позвонка

• Разрушение костных трабекул поданным КТ, округлое мягкотканное объемное образование

• Ограниченный или диффузный отек костного мозга по данным МРТ

• Метастазы нередко поражают как тела, так и задние элементы позвонков

• Паравертебральный мягкотканный компонент может быть связан с гематомой (компрессионный перелом) или распространением опухоли

• Нередко можно наблюдать другие очаги опухолевого поражения, отдаленные от уровня перелома

• Диффузионное исследование в направлении фазы и в противоположном направлении характеризуются спорной информативностью в отношении дифференциальной диагностики

4. Грыжа Шморля:

• Округлое вдавление замыкательной пластинки позвонка

• Края вдавления обычно ровные

• Линия перелома может проходить непосредственное через грыжу

• На МР-томограммах может определяться отек костного мозга на фоне перелома или дискогенного происхождения

5. Болезнь Шейерманна:

• Клиновидная деформация > 5° тел трех смежных позвонков

• Грыжи Шморля

• Волнообразная деформация замыкательных пластинок

6. Физиологическая клиновидная деформация тел позвонков:

• Локализация – Т11, Т12 и/или L1

• Минимальное снижение высоты тела

• Обычно вовлечение обеих замыкательных пластинок

• Отсутствие фокальной угловой деформации Limbus vertebra

• Аномалия слияния кольцевого апофиза с телом позвонка

• Образование небольшой треугольной косточки у переднего угла тела позвонка

• Наличие кортикального края позволяет отличить эту патологию от свежего перелома

7. Старый сросшийся перелом:

• Отсутствие гематомы паравертебральных тканей, отека костного мозга по данным МРТ позволяет отличить свежий/несвежий перелом от старой деформации

(Слева) КТ, аксиальный срез: компрессионный перелом в области переднего отдела тела позвонка. Дополнительным признаком перелома служит гематома паравертебральных тканей. Для дифференциальной диагностики компрессионных и взрывных переломов эффективны сагиттальные изображения.

(Справа) КТ, сагиттальный срез: компрессионный перелом тела позвонка с минимальным снижением высоты тела. Плотная полоса в толще тела позвонка представляет собой зону импакции трабекулярной кости.

г) Патология. Общие характеристики компрессионного перелома позвонка с передней компрессией:

• Этиология:

о Аксиальная нагрузка ± сгибательный компонент

о Благодаря наличию физиологического кифоза грудного отдела позвоночника аксиальная нагрузка перераспределяется в первую очередь на передние отделы тел позвонков, а не на задние

• Сочетанные повреждения:

о Другие переломы позвонков на смежных и отдаленных уровнях

о Переломы костей таза ± нижних конечностей

д) Клинические особенности:

1. Клиническая картина компрессионного перелома позвонка с передней компрессией:

• Наиболее распространенные симптомы/признаки:

о Эпизод травмы и следующий за ним локальный болевой синдром в области позвоночника

о Внезапное развитие болевого синдрома при минимальной травме либо отсутствии таковой у пациентов старческого возраста

о Другие симптомы/признаки:

– Радикулопатия

– Кифотическая деформация

2. Демография:

• Эпидемиология:

о Наиболее распространенный тип переломов грудных позвонков при закрытых травмах

о Две отдельных категории пациентов: те, кто получил достаточно адекватную по силе травмы, и пациенты с переломами на фоне недостаточности костной ткани

о Пациенты молодого возраста: перелом обычно возникает вследствие падения с относительно значительной высоты

о Пациенты с остеопорозом: усталостные переломы

3. Течение заболевания и прогноз:

• У пациентов с нормальной костной плотностью хорошая консолидация перелома наступает и при консервативном лечении

• Увеличение риска преждевременного дегенеративного поражения межпозвонковых дисков у пациентов относительно молодого возраста

• У пациентов с остеопорозом возможно прогрессирование переломов с формированием стойкого болевого синдрома

• У пациентов с остеопорозом нередко отмечается прогрессирование кифотической деформации

• При развитии первого перелома на фоне остеопороза риск развития следующих переломов возрастает

• Неврологическая симптоматика может развиваться в отсроченном периоде

4. Лечение компрессионного перелома позвонка с передней компрессией:

• Консервативное лечение обычно достаточно эффективно

• При хроническом болевом синдроме, кифотической деформации показана вертебропластика и кифопластика:

о Влияние этих процедур на конечные исходы перелома неоднозначно

о Практические рекомендации Американской Академии Ортопедической хирургии (AAOS, 2011):

– Отказ от вертебропластики при остеопоротических компрессионных переломах у неврологически интактных пациентов:

Эта рекомендация является обязательной

• Назначение бисфосфонатов, кальцитонина позволяет уменьшить выраженность болевого синдрома и снизить риск развития остеопоротических переломов в будущем:

о Согласно рекомендациям AAOS, кальцитонин назначается на 4 недели:

– Другим вариантом лечения, направленным на предотвращение развития новых переломов, является назначение ибандроната и стронция ранелата

о Длительный прием бисфосфонатов увеличивает риск переломов бедра

(Слева) На сагиттальном Т1-ВИ определяется чашеобразное вдавление верхней замыкательной пластинки позвонка у пациента с остеопорозом. Линия перелома, характеризующаяся низкой интенсивностью сигнала, расположена сразу же под замыкательной пластинкой. Пациенты с остеопорозом часто отмечают острое начало болевого синдрома после минимальной травмы либо вообще при отсутствии таковой.

(Справа) STIR МР-И: взрывной перелом Т12 и компрессионные переломы Т10 и Т11. При компрессионных переломах задняя покровная пластинка остается интактной.

е) Диагностическая памятка:

1. Следует учесть:

• У пациентов с компрессионными переломами на других уровнях нередко выявляются другие компрессионные, взрывные, переломы Шанса или повреждения вследствие сдвига

2. Советы по интерпретации изображений:

• Компрессионные переломы с повреждением нижней замыкательной пластинки при сохранении целостности верхней замыкательной пластинки наиболее вероятно связаны с патологическим характером перелома

• Расширение тени паравертебральных мягких тканей на рентгенограмме груди в прямой проекции нередко является первым рентгенологическим признаком перелома грудных позвонков

• Усиление грудного кифоза на рентгенограмме груди в боковой проекции часто является первым рентгенологическим признаком остеопоротических компрессионных переломов

• Если имеет место повреждение средней или задней колонн позвоночника, то перелом нельзя отнести к компрессионному

ж) Список использованной литературы:

1. Kroon F et al: Two-year results of a randomized placebo-controlled trial of vertebroplasty for acute osteoporotic vertebral fractures. J Bone Miner Res. 29(6): 1346-55, 2014

2. Rho YJ et al: Risk factors predicting the new symptomatic vertebral compression fractures after percutaneous vertebroplasty or kyphoplasty. Eur Spine J. 21 (5):905-11, 2012

3. Esses SI et al: The treatment of symptomatic osteoporotic spinal compression fractures. J Am Acad OrthopSurg. 19(3): 176-82, 2011

4. Klazen CAet al: Vertebroplasty versus conservative treatment in acute osteoporotic vertebral compression fractures (Vertos II): anopen-label randomised trial. Lancet. 376(9746): 1085-92, 2010

5. Capeci CM et al: Bilateral low-energy simultaneous or sequential femoral fractures in patients on long-term alendronate therapy. J Bone Joint Surg Am. 91(11):2556-61,2009

6. Kallmes DF et al: A randomized trial of vertebroplasty for osteoporotic spinal fractures. N Engl J Med. 361 (6):569-79, 2009

7. Folman Y et al: Late outcome of nonoperative management of thoracolumbar vertebral wedge fractures. J Orthop Trauma. 17(3): 190-2, 2003

8. Haba H et al: Diagnostic accuracy of magnetic resonance imaging for detecting posterior ligamentous complex injury associated with thoracic and lumbar fractures. J Neurosurg. 99(1 Suppl):20-6, 2003

9. Hsu JM et al: Thoracolumbar fracture in blunt trauma patients: guidelines for diagnosis and imaging. Injury. 34(6):426-33, 2003

– Также рекомендуем “Рентгенограмма при компрессионном переломе позвонка с латеральной компрессией”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 4.8.2019

Источник