Мрт при переломе лучевой кости

Механизм дистального перелома лучевой кости

- Перелом луча в типичном месте или перелом дистального метаэпифиза лучевой кости наиболее частый дистальный перелом лучевой кости, возникающий у человека 25% от всех переломов

- Частота 200-300 случаев на 100 000 человек

- Пик частоты в возрасте 6-10 лет и 60-70 лет (остеопороз).

Разгибательный перелом (перелом Коллиса):

- наиболее частый тип перелома

- Падение на кисть в положении дорсального сгибания

- Дорсальное смещение дистального фрагмента.

Сгибательный перелом (перелом Смита):

- менее частый тип перелома

- Падение на кисть в положении ладонного сгибания

- Ладонное смещение дистального фрагмента.

Переломовывих Галеацци:

- перелом дистального диафиза лучевой кости

- Дистальное смещение головки локтевой кости

- Дистальный отдел предплечья полностью нестабильный.

Какой метод диагностики перелома лучевой кости выбрать: МРТ, КТ, рентген

Метод выбора

- Рентгенологическое исследование

- При переломе со смещением возможно проведение предоперационной КТ для точного изображения линии перелома

- МРТ при наличии подозрения на рентгенологически скрытый перелом.

Что покажут рентгеновские снимки при переломе лучевой кости

- Рентгенологическое исследование в двух проекциях (дорсальная проек¬ция и боковая проекция).

Классификация Фрикмана (Frykman) (при переломе Коллиса):

- I степень: внесуставной перелом дистальной части лучевой кости.

- II степень: I степень в сочетании с переломом шиловидного отростка локтевой кости.

- III степень: повреждение лучезапястного сустава.

- IV степень: III степень в сочетании с переломом шиловидного отростка локтевой кости.

- V степень: поражение лучелоктевого сочленения.

- VI степень: V степень в сочетании с переломом шиловидного отростка локтевой кости.

- VII степень: поражение обоих суставов.

- VIII степень: VII степень в сочетании с переломом шиловидного от-ростка локтевой кости.

Классификация ОТА предлагает альтернативную систему.

Особые виды перелома дистального отдела лучевой кости

Перелом шоферов (перелом Гетчинсона):

- отрыв шиловидного отростка локтевой кости

- Сагиттальная линия перелома.

Обратный перелом Гетчинсона: отрыв локтевого края суставной поверхности лучевой кости.

Перелом Бартона:

- отрыв заднего края лучевой кости

- Фронтальная линия перелома.

Обратный перелом Бартона: отрыв переднего края лучевой кости.

Вколоченный перелом: ограниченное углубление на внутренней поверхности сустава лучевой кости.

Переломовывих Галеацци: перелом дистальной части лучевой кости и вывих дистальной головки локтевой кости.

a,b Рентгенологическое исследование запястья в прямой (а) и боковой проекции (b) у мужчины 55 лет после падения на вытянутую кисть. Дистальный перелом лучевой кости в типичном месте (перелом Коллиса) с повреждением лучезапястного и лучелоктевого суставов, отрыв шиловидного отростка локтевой кости. Наклон суставной поверхности лучевой кости на 12° кзади. VII тип перелома Фрикмана.

а, b Рентгенологическое исследование суставов запястья в прямой (а) и боковой (b) проекции у женщины 54 лет после падения на кисть в состоянии ладонного сгибания. Перелом Смита с раздроблением суставной поверхности лучевой кости. Ладонное смещение ущемленного фрагмента перелома и преобладание длины локтевой кости. Дополнительно перелом трехгранной кости запястья.

Клинические проявления

Типичные проявления:

- Болезненность при пальпации

- Припухлость мягких тканей

- Ограничение объема движений

- Смещение отломков.

Методы лечения

Консервативное лечение: возможно в 90% при переломах дистального отдела лучевой кости

- Важно: регулярное повторное рентгенологическое исследование для выявления рецидива смещения.

Хирургическое лечение: открытый перелом

- Невправимые смещения: отрыв шиловидного отростка локтевой кости, перелом Смита, дорсальный внутрисуставной перелом, оскольчатый перелом

- Методы при переломе луча в типичном месте со смещением: проволочная шина Киршнера, фиксация пластиной, наружная фиксация.

Течение и прогноз

Осложнения: несмотря на наложение шины, вторичное смещение может возникать в течение 2 нед. после сопоставления перелома

- Атрофия Зудека

- Посттравматический туннельный синдром запястья

- Посттравматический артрит

- Повреждение ладьевидно-полулунной связки с нестабильностью запястья

Что хотел бы знать лечащий врач

- Любые дополнительные повреждения (перелом ладьевидной кости, вывих костей запястья, повреждение ладьевидно-полулунной связки)

- Вывих локтевой или лучевой кости

- Наличие смещения

- Поражение суставной поверхности

- Направление линии перелома

- Наличие отрыва шиловидного отростка локтевой кости (так как нестабильный перелом требует оперативного лечения)

- Ущемление

- Преобладание длины локтевой кости

- Наклон суставной поверхности лучевой кости (в норме наклон суставной поверхности в ладонном направлении на 10-12° в боковой про¬екции, и нормальное наклонение суставной поверхности лучевой кости в направлении локтевой кости на 15-25° в прямой проекции).

Советы и ошибки

- Отсутствие диагностики скрытого перелома при рентгенологическом иссле¬довании (изображение поперечного сечения!)

- Отсутствие диагностики со¬путствующих повреждений (например, повреждения ладьевидно-полулунной связки или трехгранной кости).

Источник

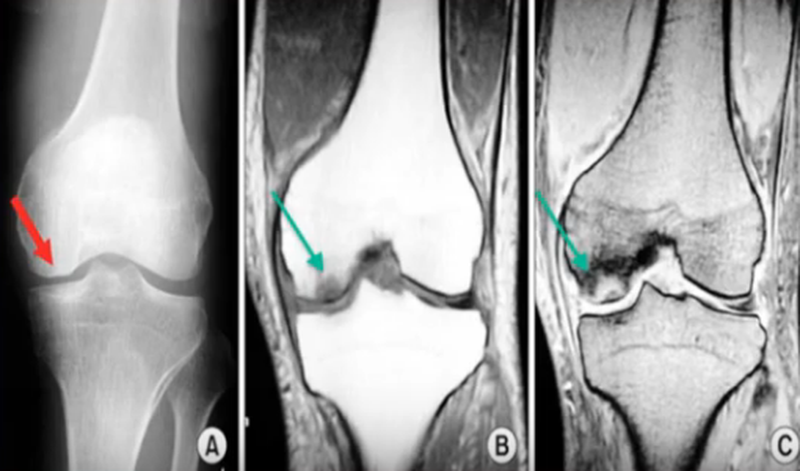

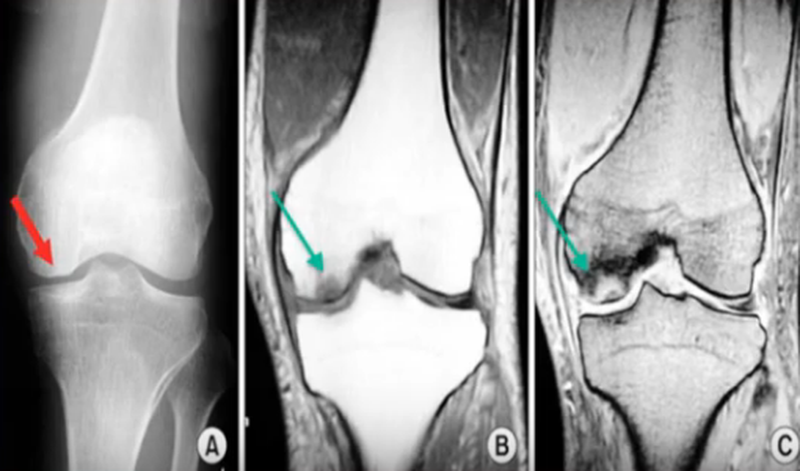

Перелом в коленном суставе (указан стрелками)

Перелом в коленном суставе (указан стрелками)Травмы, ушибы или падения могут сопровождаться серьезными повреждениями. Среди них нередко встречаются нарушения целостности костей. При признаках вывиха, растяжения связок, ушиба, осложненного или неосложненного перелома врачи предпочитают рентгенографию. Метод быстрый, простой и доступный, часто клиники располагают собственным оборудованием для проведения исследования. При подозрении на осложненные переломы, подготовке к операции обычно применяют КТ. Оба метода базируются на рентгеновском излучении и позволяют четко визуализировать костную ткань. Однако врачи-травматологи в дополнение нередко назначают магнитно-резонансную томографию. Процедура дорогостоящая, поэтому у пациентов возникает вопрос: «Видны ли на МРТ переломы, и зачем проводить исследование, если повреждение уже обнаружено?» МР-сканирование – высокоинформативная диагностическая процедура, которая поможет правильно подобрать лечение.

Видны ли на МРТ переломы?

Магнитно-резонансная томография базируется на свойствах магнитного поля. Под воздействием последнего изменяется движение атомов водорода, которые входят в молекулы воды и в разном количестве присутствуют во всех тканях организма. Аппарат улавливает импульсы от возбужденных протонов и преобразует их в изображение. В результате получают послойные снимки исследуемой области, на которых хорошо просматриваются ткани с разным содержание жидкости.

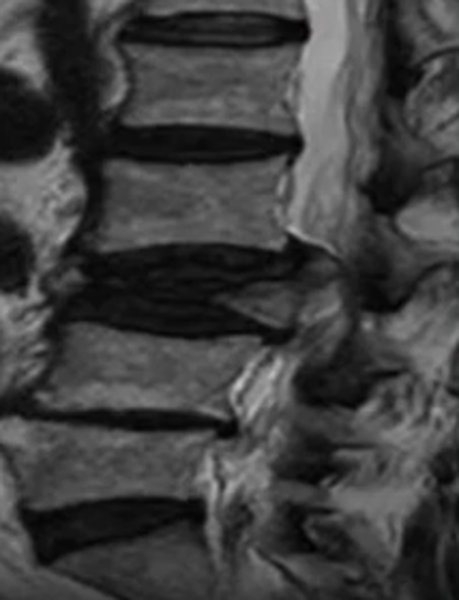

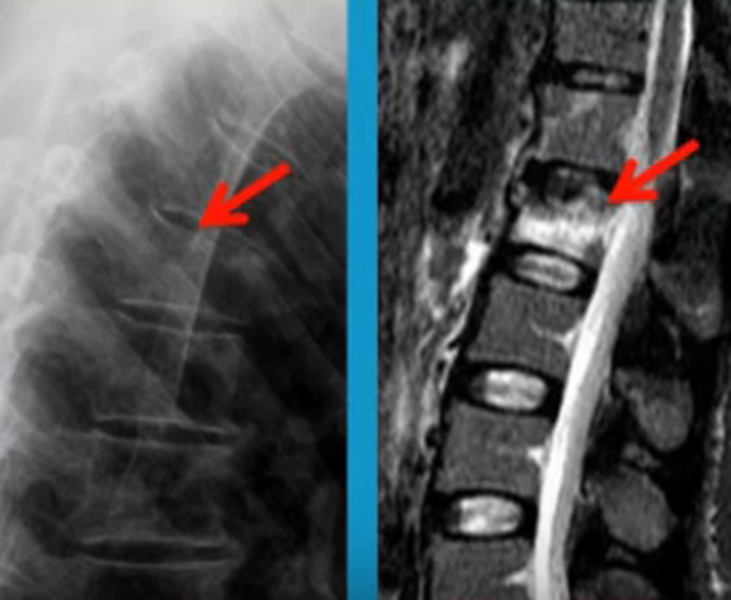

Осложненный компрессионно-оскольчатый перелом тела позвонка в грудном отделе на МРТ

Осложненный компрессионно-оскольчатый перелом тела позвонка в грудном отделе на МРТ

На срезах можно увидеть хрящи, связки, мышцы. Применение специальных последовательностей позволяет изучить сосуды, нервные волокна, головной и спинной мозг, лимфатические структуры. Существенным недостатком метода является его низкая информативность относительно состояния костной ткани. МР-сканирование плохо отображает участки с малым содержание влаги.

Покажет ли МРТ перелом, зависит от структуры поврежденной кости. Врач может заподозрить деструкцию по характерным признакам. Например, о скрытом переломе будет говорить отек костного мозга. При этом результаты рентгена могут не показать повреждение.

С целью первичной диагностики нарушений целостности костей магнитно-резонансная томография не применяется как ведущий метод по следующим причинам:

- вся процедура занимает продолжительное время;

- требует специального оборудования, которое есть лишь в некоторых медучреждениях;

- процедура дорогостоящая;

- дает мало информации о состоянии костной ткани.

Травматолог может назначить МРТ перелома при яркой неврологической симптоматике. МР-сканирование даст подробную информацию о состоянии окружающих мягких тканей. Метод незаменим при подозрениях на травмы позвоночника. Он поможет выявить ущемление нервных корешков, сужение спинномозгового канала, опухолевые образования в костной ткани позвонков, которые могут быть истинной причиной травмы.

В некоторых случаях МР-сканирование дает наиболее точную информацию по сравнению с другими методами (при рентген-негативных, субхондральных переломах и пр.). Отдельные программы помогают судить о давности перелом (режим жироподавления и др.).

Субхондральный перелом на рентгенографии (А), КТ (В) и при МР-сканировании (С), указан стрелками

Субхондральный перелом на рентгенографии (А), КТ (В) и при МР-сканировании (С), указан стрелками

Как проходит МРТ при переломах?

Чтобы сделать МРТ перелома в диагностическом центре «Магнит», пациент должен предварительно записаться. Во время беседы с медперсоналом по телефону стоит сообщить о наличии в теле металлических имплантов или электронных устройств:

- штифтов, пластин, спиц;

- эндопротезов;

- кардиостимулятора;

- инсулиновой помпы;

- кровоостанавливающих клипс;

- стентов в сосудах и т.п.

Присутствие электроники – противопоказание для проведения сканирования. Чтобы пройти обследование при наличии металлических конструкций, необходимо предоставить паспорт на имплант, с описанием материала, из которого он изготовлен. Документ можно взять в клинике, где ранее проводили операцию.

Относительными противопоказаниями для МРТ являются первый триместр беременности, клаустрофобия, вес больного более 120 кг. Женщинам в положении исследование проводят после согласования с акушером-гинекологом. Пациентам с лишним весом и боязнью замкнутого пространства диагностику осуществляют на аппаратах открытого типа.

Если у человека есть трудности с сохранением неподвижности (например, из-за неврологической симптоматики или острой боли), МР-сканирование проводят под седацией или наркозом.

Пациентам, способным передвигаться самостоятельно или с помощью близких, исследование проводят в стандартном порядке:

- подготовка. Больной приходит в клинику за 5-10 минут до назначенного времени, заполняет документы. После консультации с рентгенологом пациента проводят в раздевалку. Здесь нужно оставить украшения, одежду с металлическими элементами, электронные приборы;

- сканирование. Лаборант проводит больного в диагностический кабинет, помогает лечь на платформу томографа, подкладывает валики для удобства, предлагает наушники, фиксирует тело. Рентген-техник выходит в кабинет, расположенный за стеклянной стеной/окном, откуда контролирует весь ход процедуры. Врач напоминает больному о необходимости лежать неподвижно и включает аппарат. Исследование длится 20-25 минут;

- результаты. После МРТ пациент получает заключение рентгенолога в письменном виде и цифровой носитель со сканами исследуемой области. Врач дает краткие пояснения относительно результатов процедуры.

Заключение МРТ необходимо предоставить Вашему доктору – травматологу или ортопеду. Только лечащий врач имеет право устанавливать диагноз и назначать лечение.

МРТ или КТ при переломе?

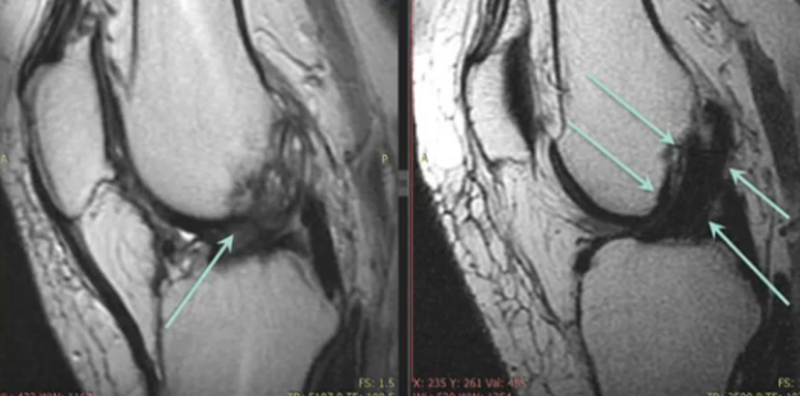

Перелом позвоночника (указан стрелками) на рентгене (слева) и при МР-сканировании (справа)

Перелом позвоночника (указан стрелками) на рентгене (слева) и при МР-сканировании (справа)

Компьютерная томография – это усовершенствованный вид рентгенографии. Отличие заключается в том, что КТ-аппарат делает множество снимков в аксиальной плоскости послойно, тогда как обычный рентген дает лишь суммарные изображения всей области интереса. Результаты КТ более информативны в плане диагностики переломов. Метод реагирует и отражает минимальное изменение плотности костной ткани. Недостатками КТ являются:

- лучевая нагрузка;

- ограниченная кратность проведений (не более 2 раз за год);

- противопоказания (нельзя делать беременным и детям, есть ограничения по применению контраста).

Метод активно используют для экстренной диагностики переломов, когда врачам необходимо точно и срочно оценить клиническую ситуацию, чтобы оказать пациенту помощь.

МРТ не подразумевает лучевой нагрузки. Метод используют в комплексной диагностике посттравматических состояний, для изучения мягкотканных структур. МР-сканирование может пригодиться при переломе, если:

- пациент – это ребенок или беременная женщина;

- больной уже проходил лучевую диагностику или терапию и есть риск передозировки нагрузки во время очередного КТ или рентгена;

- деформация поврежденной кости влияет на целостность мягких тканей;

- есть подозрения на компрессию сосудов или нервных волокон;

- врач предполагает, что перелом является следствием не травмы, а структурных нарушений в кости.

При отсутствии противопоказаний методом выбора для диагностики переломов считается КТ.

Источник

- Клиникам

- Работа врачам

- Примеры заключений

- Полезные материалы

- Врачи

- Отзывы

- Соглашение

МРТ кисти руки – это современный способ диагностики, который практикующими врачами применяется редко, так как специалисты не ознакомлены с возможностями магнитно-резонансной томографии. Неудовлетворительными остаются результаты диагностики повреждений нервов, патологии сухожильно-связочных структур, возникающих после травмы. По данным статистики у 10% пациентов с вывихами и переломами костей кости встречаются повреждения нервов. Неудовлетворительной остается диагностика туннельного синдрома, воспалительных заболеваний мягких тканей.

МРТ кисти руки: когда делать

Опыт заболеваний суставно-мышечной системы в медицине недостаточен для определения для тщательного прогнозирования последующего течения патологии, ранней тактики лечения. По советской традиции травматологи делают рентген кисти для определения переломов. Если заболевание верифицировано, проводится гипсование, иммобилизация металлическими вставками. При отсутствии костно-деструктивных изменений на рентгеновском снимке, нормальной подвижности пальцев кисти назначается лечение противовоспалительными средствами длительностью не более 1 недели. По факту уменьшения болевого синдрома больничный лист закрывается.

Разрыв связки кисти на МРТ

При таком подходе отсутствуют предпосылки для раннего выявления поражения нервов, воспаления суставно-связочных структур. Еще одним видом патологии является туннельный синдром, при котором происходит сдавливание комплекса связок, сосудов, нервов в проекции лучезапястного сустава. Выраженные клинические симптомы нарушения подвижности прослеживаются лишь при сильном сдавлении описанных анатомических структур при прохождении через лучезапястный канал. При появлении жалоб в лучшем случае будет проведено ультразвуковое сканирование, позволяющее выявить только разрывы связок и крупные воспалительные очаги. УЗИ позволяет найти уровень прекращения проводимости по нервному стволу. Сканирование позволяет оценить место повреждения для последующей фиксации металлической конструкцией. Туннельный синдром диагностируется без применения МРТ кисти и лучезапястных суставов на поздней стадии. Клиника определяется компрессией не столько связок, сколько сосудов, нервных стволов. Болевой синдром и ограничение подвижности формируется за счет нарушения питания сухожильно-связочных структур. Нехватка кровоснабжения, недостаток поступления кислорода обуславливает поражение сухожилий, мышц и костей кисти. Сужение канала возникает при травмах, воспалительном процессе. Из-за комплекса патологических симптомов болезнь получила название в среде специалистов «нервно-канальным конфликтом». Анализируя медицинскую литературу, можно выделить комплекс результатов ультразвукового сканирования кисти руки при распространенных нозологических формах: 1. Грубое поражение нерва; 2. Сильная эхогенность; 3. Неоднородная структура мягких тканей. Золотым стандартом диагностики повреждения мышц и связок считались такие методы, как нейромиография и электромиография. Повреждение периферической нервной системы с помощью ультразвукового сканирования обнаруживается с низкой степенью достоверности. МРТ кисти руки – это качественный диагностический способ, позволяющий диагностировать не только патологию мягких тканей, но и костные дефекты при использовании высокопольных МРТ-аппаратов. Оборудование используется не только для диагностики патологии, но и для получения необходимой информации на этапе планировании операции.

Достоинства МРТ диагностики суставов и пальцев кисти

Преимущества магнитно-резонансной томографии для диагностики болезней нервов, сухожильно-связочных структур, патологии сосудов, даже мелких межфаланговых суставов, лучезапястного сустава достаточно велики.

Т1 взвешенное МРТ – разрыв контура триангулярного фиброзного хряща с усиленным сигналом

При сравнении возможностей магнитно-резонансной томографии с ультразвуковым исследованием прослеживается возможность получения аналогичных результатов с большими дополнительными достоинствами. Что выявляет МРТ суставов и пальцев кисти: 1. Локализацию, уровень, тип поражения нервного ствола; 2. Тракционный отрыв корешка спинномозгового нерва; 3. Воспалительный процесс, поствоспалительные рубцовые изменения; 4. Формирование контрактур; 5. Компрессия нервов опухолями, воспалениями, рубцовыми процессами. Использование современной высокопольной МРТ мощностью 3,5 Тесла позволяет визуализировать «свежие» и консолидированные переломы, отследить вовлечение в процесс окружающие мягкие ткани. МР-сканирование позволяет верифицировать поражение срединного и лучевого нерва. Когда нужно делать МРТ кистевого сустава: 1. Обнаружение на рентгенограмме переломов костей запястья, фаланговых костей со смещением с вероятностью повреждения спинномозговых нервов; 2. При деструкции костей с локализацией вблизи сосудов и нервных стволов МР-томография помогает обнаружить патологические изменения на ранней стадии до появления серьезных проблем со стороны окружающих мягких тканей; 3. Клинические симптомы раздражения кисти и мягкотканого компонента не обязательно требуют проведения магнитно-резонансной томографии на начальном этапе. Классическая схема диагностики при болезни включает следующие позиции. На начальном этапе проводится полипозиционная рентгенография. Исследование позволяет выявить переломы смещение костей. При отсутствии рентгенологических признаков костно-деструктивных поражений фаланг, костей запястья, лучезапястного сустава, но сохранении клинических симптомов перелома ортопеды-травматологии рекомендовали компьютерную томографию. Исследование позволяет выявить мельчайшие трещины кости, но не верифицирует поражения мягких тканей кисти. Для тщательной диагностики в такой ситуации рекомендуется МРТ кисти и лучезапястного сустава с последующим трехмерным моделированием. Исследование позволяет детально визуализировать состояние нервных стволов, рубцовые изменения, сопутствующие костные разрастания; 4. Обнаружение клинических признаков туннельного синдрома требует верификации с помощью МР-сканирования для определения поражения нервных стволов и сосудов с целью последующего планирования оперативного вмешательства. Возможность 3D-моделирования позволит определить тактику имплантации электродов, стимулирующих поступление нервного сигнала. Перед невролизом также рекомендуется магнитно-резонансное сканирование. Подводя итог, отметим, что МР-томография кистевого сустава позволяет диагностировать нозологию на ультратонком уровне. После определения характера поражения нервного ствола, выявления дефектов костной у специалиста появляется информация для определения оптимальной технологии лечения пациента.

Т1 и Т2 взвешенное МРТ при переломе лучевой кости

Нельзя забывать о возможности выявления аномалий и сочетанных повреждений сосудистого русла, которые встречаются у редких пациентов, но другими методами не верифицируются. Классическая МРТ-визуализация позволяет решить широкий спектр задач в области диагностики состояния мягкотканого компонента. Современная высокопольная томография предоставляет дополнительную информацию о структуре костей, фаланг пальцев кисти, лучезапястного сустава. Полноценное диагностическое обследование позволяет своевременно обнаружить нейропатию, дополнить другие диагностические методы нужной информацией для дифференциальной диагностики нескольких нозологий.

Сделать МРТ руки при разрыве связок – показания

Медицинские показания к МРТ руки не разработаны. При полном разрыве связок нарушается подвижность пальцев, ограничивается функциональность суставов. В кистевом суставе часто возникают разрывы локтевой и лучевой связок. Травматологи способны определить данную патологию по ограничению подвижности кисти и анализу анамнеза возникновения болезни. Сильное отклонение руки в лучевую сторону приводит к разрыву локтевой коллатеральной связки. При смещении во время травмы в локтевую сторону появляется разрыв коллатеральной лучевой связки. Существуют типичные клинические признаки болезни – отечность и болевые ощущения у определенного края сустава. Косвенным подтверждением диагноза являются рентгенологические синдромы. Для верификации патологии выполняются снимки с максимальным отведением в нужную сторону (локтевую или лучевую), а сравнение проводится со здоровой кистью, отведенной в аналогичную сторону. Нельзя забывать о необходимости сделать МРТ руки при разрыве межзапястных связок, так как данную патологию нельзя верифицировать с помощью артрографии. При любом переломо-вывихе и вывихе кистевого сустава часто возникают разрывы связок, поэтому при данном механизме травмы рекомендуется сделать магнитно-резонансную томографию.

О чем говорит МРТ пальца руки

МРТ пальца руки обеспечивает достоверную диагностику разрывов межфаланговых коллатеральных связок. Данные структуры фиксируют противоположные суставные концы костей. При чрезмерном или резком отклонении пальца в локтевую или лучевую стороны прослеживается разрыв соответственно локтевой или лучевой связки. При некоторых травмах возникает не отрыв связочных волокон, а деструкция костного фрагмента, к которому фиксируется коллатеральная связка. Отрыв костного фрагмента сопровождается боковой неустойчивостью сустава. Диагностировать состояние можно клиническими методами. При анализе состояния пациента прослеживаются болевые ощущения, отечность. При отклонении пораженного пальца в сторону при сравнении со здоровой рукой возникает сильная боковая неустойчивость. При выполнении рентгенографии прослеживается неравномерная суставная щель с более широкой стороной со стороны поражения. При отсутствии отрывного перелома кости лечение осуществляется консервативными способами. В большинстве случаев достаточно наложения гипсовой лангеты. При невозможности стабилизации данными методами осуществляется тейпирование. Сложности у специалистов возникают при нарушении боковой устойчивости безымянного пальца. Тейпирование состояния проводится вместе с мизинцем, так как любое небрежное движение способно привести к травме выступающего пальца.Когда описанные способы не приносят эффективности, проводится хирургическое лечение. Неустойчивость устраняется хирургической аутопластикой. Суть процедуры – формирование специальных каналов в кости размером до 3 мм с фиксацией через них сухожильного трансплантата. Еще одной нозологической формой, при которой потребуется выполнение МРТ пальцев кисти является разрыв ладонной пластинки. У спортсменов часто возникают разрывы связок пальцев со стороны ладонной поверхности. Ладонная пластика повреждается также при прямом воздействии на прямой палец. Механизм травмы с гиперэкстензией сопровождается разрывом коллатеральных связок. Состояние часто прослеживается у баскетболистов, волейболистов. По этой причине в больницах спортивной медицине всем спортсменам назначается МРТ кисти. При грамотном подходе к диагностике удается верифицировать связочную патологию на ранней стадии, когда устранить патологию удается консервативными методами.

Другие статьи из раздела «МРТ суставов и костей»

Задайте свой вопрос в мессенджерах

Источник