Наложение повязок при переломах ноги

Попасть в чрезвычайную ситуацию может каждый человек. И в этом случае знания правил оказания первой медицинской помощи могут спасти жизнь. Главное – сохранять ясность мышления и не пытаться выполнить манипуляции, для которых нужна специальная подготовка.

Правила оказания ПМП

Задача человека, который оказывает первую помощь – не сделать хуже пострадавшему, чем ему есть сейчас. Он должен облегчить боль и обеспечить покой поврежденному участку. Это основная задача первой медицинской помощи (ПМП) при переломах.

В первую очередь необходимо оценить тяжесть состояния пострадавшего и обнаружить место травмы. Затем, при необходимости, остановить кровотечение. До прибытия квалифицированной помощи не рекомендуется перемещать человека, особенно если у него перелом позвоночника или есть повреждения внутренних органов. В некоторых чрезвычайных ситуациях эвакуация с места происшествия жизненно необходима. В этом случае используют жесткие носилки или щиты.

Изолированная травма требует несколько иного подхода. Необходимо иммобилизировать поврежденную конечность шиной, придав ей наиболее физиологичное положение. Обязательно нужно зафиксировать сустав перед и после перелома. Если нет других жалоб, то пострадавшего перевозят в лечебное учреждение.

Открытый или закрытый перелом?

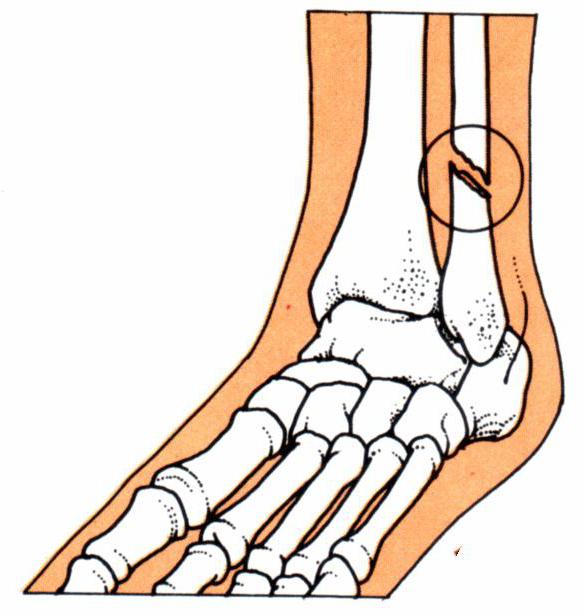

ПМП при переломах зависит от формы, вида и тяжести повреждения. Во время осмотра пострадавшего нужно определить вид перелома, так как в зависимости от этого первая помощь будет несколько отличаться. Постановка любого диагноза основывается на определенных критериях. В случае перелома существуют относительные и абсолютные признаки, свидетельствующие о наличии травмы.

Относительные признаки:

- Боль. При постукивании, попытке изменить положение поврежденной конечности возникает дискомфорт.

- Отек. Скрывает картину перелома, является частью воспалительной реакции на повреждение, сдавливает мягкие ткани и может перемещать костные отломки.

- Гематома. Указывает на то, что в месте травмы была нарушена целостность сосудистой сети.

- Нарушение функции. Проявляется в ограничении подвижности или неспособности выдерживать привычную нагрузку.

Абсолютные признаки:

- Странное, неестественное положение кости, ее деформация.

- Присутствие подвижности там, где ее никогда не было.

- Наличие крепитации (пузырьков воздуха) под кожей.

- При открытом переломе невооруженным глазом видны повреждения кожи и костные отломки.

Вот так без применения сложной техники можно определить наличие и вид перелома.

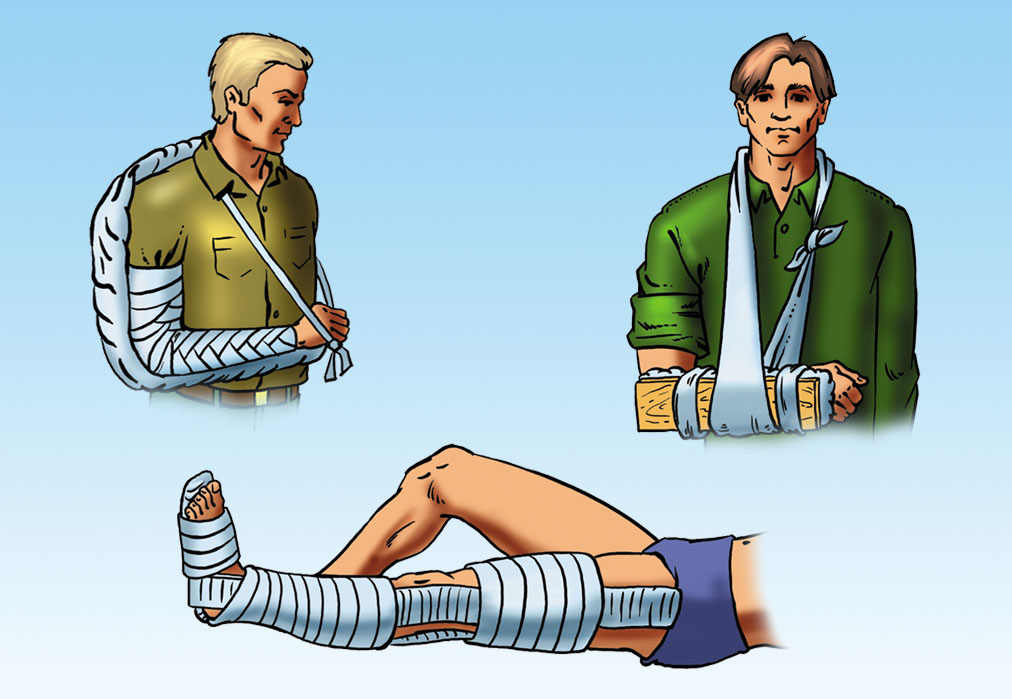

Перелом костей верхней конечности

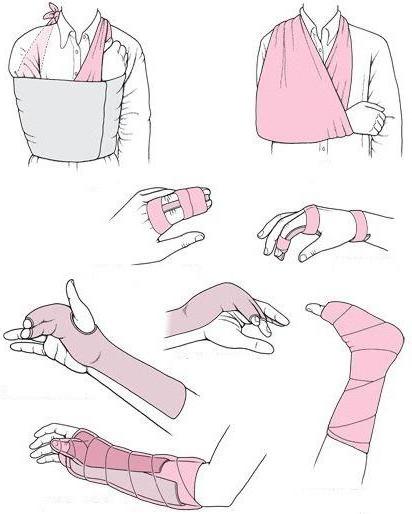

ПМП при переломах предплечья заключается в придании конечности правильного положения и фиксирования ее к туловищу. Для этого нужно согнуть руку в локте так, чтобы получился прямой угол, и прижать ладонь к груди пострадавшего. Для накладывания шины выбирайте материал, который длиннее, чем предплечье вместе с кистью. Ее закрепляют на конечности в представленном положении, затем подвешивают руку на повязке, представляющей собой кусок ткани, связанный кольцом и перекинутый через шею, чтобы исключить возможную нагрузку.

Перелом плеча требует несколько иной тактики. Положение конечности придается тоже под углом девяносто градусов, но шин накладывают две:

- снаружи плеча так, что бы она опускалась ниже локтя;

- по внутренней поверхности руки от подмышечной впадины до локтевого сгиба.

Шины сначала прибинтовывают по отдельности, а затем закрепляют вместе. Руку также необходимо подвесить на ремень, косынку или любой кусок материи, который есть под рукой. Перевозить пострадавшего до больницы нужно только сидя.

Перелом костей нижней конечности

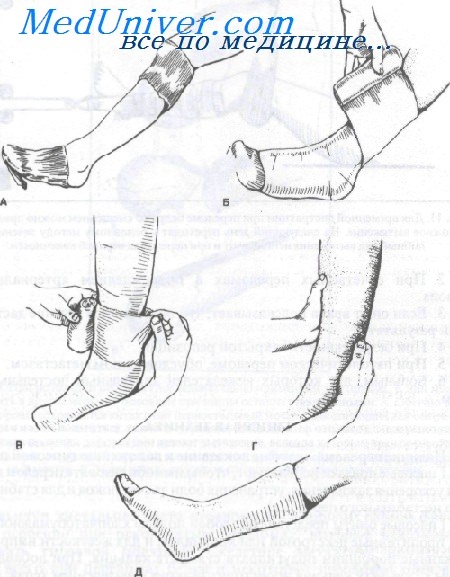

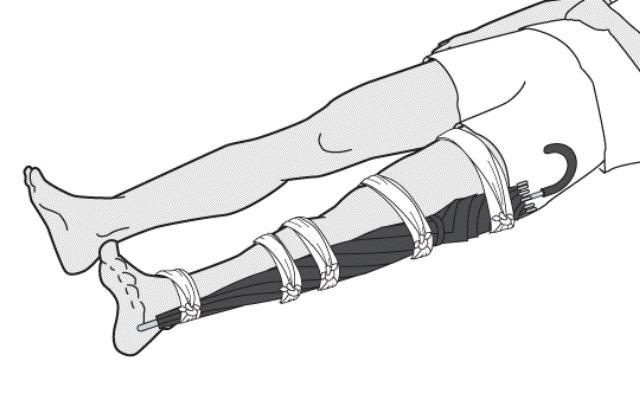

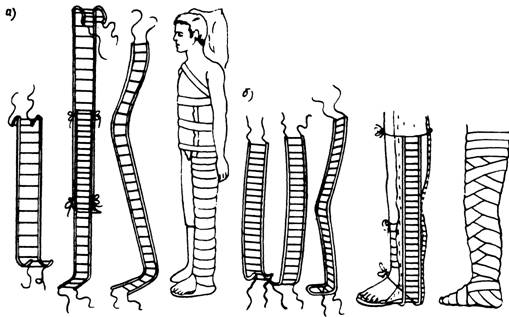

Для того чтобы оказать ПМП при переломах ног, нужно запастись большим количеством длинных и широких шин (досок, штакетин и т. п.). Иммобилизуя конечность при переломе бедра, первая шина должна идти снаружи, верхним концом упираясь в ямку подмышки, а другим – доходя до стопы. Вторая шина идет от промежности к ступне, несколько выступая за нее. Каждая из них прибинтовывается отдельно, а затем вместе.

Если материалы для шины отсутствуют, то пострадавшую конечность можно прибинтовать к неповрежденной ноге.

Перелом голени требует такой же фиксации, как и перелом бедра. В больницу пострадавшего доставляют исключительно лежа.

Переломы ребер и челюсти

Так как при переломе ребер фиксировать их не к чему, то на грудную клетку накладывается тугая опоясывающая повязка. Пострадавшему рекомендуют дышать исключительно при помощи мышц живота, не нагружая грудную клетку. Если бинтов не хватает, можно использовать куски ткани или шарфы. Важно, чтобы человек ни в коем случае не ложится, так как острые отломки ребер могут повредить легкие, сердце, проткнуть диафрагму.

Перелом челюсти – чаще всего результат драки или падения. Поэтому вполне обоснованно можно предположить наличие у пострадавшего еще и сотрясения мозга. Первая помощь в данном случае заключается в том, чтобы прикрыть рот человека, дать ему анальгетики и зафиксировать челюсть повязкой, завязав ее концы на макушке. Главное – следить за положением языка, чтобы он не перекрывал дыхательные пути. Если пострадавший без сознания, то необходимо уложить его на бок либо лицом вниз. Транспортная иммобилизация при переломах головы должна быть в горизонтальном состоянии. Это поможет избежать нагрузки на поврежденные кости и предотвратить асфиксию.

Первая помощь при открытом переломе

ПМП при открытом переломе должна быть оказана как можно быстрее. В такой ситуации риск развития осложнений, таких как болевой шок, коллапс, массивное кровотечение значительно возрастает.

Поэтому алгоритм действий такой:

- Осмотреть пострадавшего и оценить его состояние.

- Дать ему обезболивающее средство для предотвращения травматического шока.

- Обработать кожу вокруг раны раствором перекиси, йодом или любым другим антисептиком.

- Стерильной марлевой салфеткой аккуратно осушить дно и края раны.

- Сложенный в несколько раз стерильный бинт наложить на рану, но не прижимать.

- Произвести иммобилизацию из подручных средств.

- Ни в коем случае не вправлять отломки!

- Вызвать бригаду скорой помощи.

ПМП при закрытом переломе будет иметь аналогичные этапы, за исключением тех пунктов, где говорится об обработке раны.

Иммобилизация

Иммобилизация – это обездвиживание поврежденной части тела. Она обязательно производится при переломах костей и суставов, разрыве нервных и мышечных волокон, ожогах. Из-за боли пациент может совершать резкие движения, которые могут усугубить его повреждения.

Транспортная иммобилизация заключается в придании пострадавшему неподвижности в то время, пока его доставят до лечебного учреждения. Так как во время движения некоторая тряска неизбежна, хорошая фиксация больного позволяет избежать усугубления ситуации.

Существуют правила, при соблюдении которых наложение шины пройдет наименее болезненно для пострадавшего.

- Шина должна быть достаточно большая, чтобы фиксировать сустав выше и ниже места перелома. А при повреждении бедра обездвиживают всю ногу целиком.

- Формируют шину либо на здоровой конечности пострадавшего, либо на себе, чтобы не доставлять больному дополнительных неудобств.

- Наложение шины производят поверх одежды, чтобы избежать инфицирования раны.

- Чтобы избежать пролежней в местах близкого расположения кости к коже, под шину кладут мягкий материал.

- Шину не фиксируют с той стороны, где выступает сломанная кость, потому что вправлять ее до прибытия в больницу категорически запрещено.

Виды медицинских шин

Шина медицинская может быть нескольких модификаций, в зависимости от цели ее использования. Существуют шины-протезы, которые и удерживают пострадавший участок в одном положении, и замещают недостающий участок кости.

Выделяют следующие виды иммобилизационных шин:

- Шина Крамера – это решетка из тонкой проволоки, которая сверху покрыта несколькими слоями бинта или мягкой ткани. Каркасу можно придать любую форму, которая необходима в конкретном случае, это делает ее универсальной.

- Шина Дитерихса – представляет собой две деревянные доски с просверленными в них отверстиями, через которые протянуты ремни или ткань. Еще в набор входит небольшая плоская втулка, которая вставляется в отверстие, фиксируя шину на нужном уровне.

- Пневматическая шина медицинская – это герметичная камера, внутрь которой укладывается травмированная конечность. Затем между ее стенками нагнетается воздух, и часть тела надежно фиксируется.

- Шина Шанца – это воротник-фиксатор, применяющийся при заболеваниях позвоночника, а также для профилактики смещения шейных позвонков во время травм спины.

ПМП при кровотечениях

Кровотечение – это следствие нарушения целостности стенки сосуда. Оно может быть наружным или внутренним, артериальным, венозным или капиллярным. Умение останавливать кровь необходимо для выживания человека.

ПМП при кровотечениях подразумевает соблюдение некоторых правил.

- Промывать кровоточащую рану нужно только в том случае, если в нее попали едкие или ядовитые вещества. В случае иных загрязнений (песок, металл, земля) промывать поврежденный участок водой нельзя.

- Ни в коем случае не смазывайте рану. Это препятствует заживлению.

- Кожу вокруг раны механически очищают и обрабатывают раствором антисептика.

- Нельзя прикасаться руками к открытой ране или убирать сгустки крови, так как эти тромбы сдерживают кровотечение.

- Удалять из раны инородные тела может только врач!

- После наложения жгута необходимо сразу вызвать скорую помощь.

Наложение повязки

Повязка накладывается непосредственно на рану. Для этого используют стерильный бинт или чистую ткань. Если вы сомневаетесь в стерильности материала, то лучше накапать на него йодом так, чтобы пятно получилось больше раны. Поверх ткани кладут валик из бинта или ваты и туго его прибинтовывают. При грамотном наложении повязки кровотечение останавливается, и она не намокает.

- Внимание: при открытом переломе и выступающей кости туго бинтовать и вправлять кость запрещено! Достаточно приложить повязку!

Наложение жгута или закрутки

Жгут кровоостанавливающий может стать как помощью в борьбе с кровотечением, так и усугубить тяжесть состояния пострадавшего. К этой манипуляции прибегают только в случае очень сильного кровотечения, которое нельзя остановить другими методами.

Если под рукой нет медицинского резинового жгута, то подойдет обычный тонкий шланг. Для того чтобы не прищемить кожу, можно наложить закрутку на одежду (рукав или штанину) либо подложить кусок любой плотной ткани. Конечность жгутом обматывают несколько раз, так чтобы витки не нахлестывались друг на друга, но и зазоров между ними тоже не было. Первый – самый слабый, а с каждый последующим необходимо затягивать сильнее. Жгут кровоостанавливающий можно завязывать, когда кровь перестанет идти. Обязательно нужно записать время накладывания жгута и закрепить его на видном месте. В теплое время года держать его можно до двух часов, а в холодное – только час.

Источник

Переломы – это серьезные повреждения костной ткани, имеющее определенную классификацию, в зависимости от локации и степени тяжести. Оказание доврачебной помощи – одно из самых важных мероприятий, определяющее время последующего лечения и восстановления. Именно поэтому очень важно знать, как накладывать шину при переломе.

Нарушение целостности кости может быть открытым (когда разрывается кожный покров, есть кровотечение) и закрытым (без такового). Кроме того, данные травмы делятся на полные, компрессионые (со смещением) и оскольчатые.

Симптоматика

Основные проявления зависят от того, какой именно участок тела был сломлен. Общая симптоматика представлена следующими пунктами:

- резкое появление нестерпимых болевых ощущений;

- опухание и гематомы;

- смещение, деформация или укорочение кости;

- ограниченная подвижность;

- характерный звук хруста в момент травмирования;

- иногда тошнота, рвота, потеря сознания, повышение температуры и подобное.

Зачем нужна фиксация

Наложение шин при переломах не дает твердой ткани двигаться, а это значит, что болевые ощущения будут намного меньше. Помимо всего прочего, пострадавший избежит серьезных патологий, связанных со смещением и распространением обломков.

Когда шина накладывается правильно – значительно снижается риск травмирования сосудов, нервных соединений и мышечной ткани. При любом исходе данное мероприятие является неотъемлемым при переломах разных типов.

Правила наложения шин при переломах

Для транспортной доставки пострадавшего в медучреждение сначала необходимо придать ему неподвижное положение, или хотя-бы какой-то конкретной зоне. Материалы, используемые для фиксации достаточно различны – это может быть специальные шины или подручные средства.

В списке ниже, рассмотрены все тонкости иммобилизации и правильное выполнение:

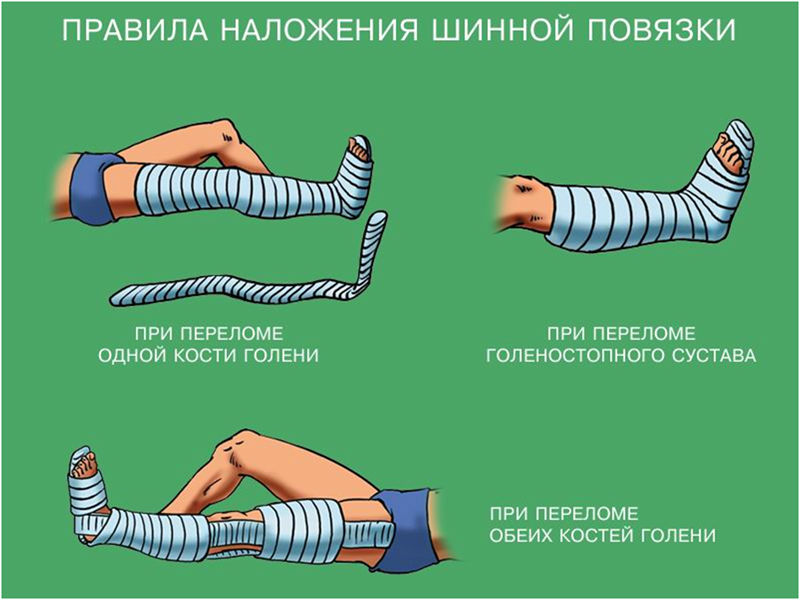

- При фиксации пояса верхних и нижних конечностей следует позаботиться о том, чтобы фиксирующий элемент (шина, бинт) охватывал две точки крепления (над и под местом травмирования). Если есть возможность, придайте конечности естественно положение (процедура не должна вызывать болевых ощущений).

- В связи с распространенностью травмы очень важно понимать, как наложить шину при переломе костей голени. Для этого нужен твердый фиксирующий элемент (доска, труба) и моток бинта. Главное выполнить правило локации – зафиксировать коленный и голеностопный сустав.

- При травмах плеча нужно выполнить шинирование, выбрав один единственный правильный способ – постепенно примотать к основе плечевой, локтевой и лучезапястный суставы.

- Открытые переломы нуждаются в остановке кровотечения, наложите жгут или тугую бинтовую повязку. Обработайте рану перекисью. Аккуратно устраните посторонние объекты с раны. Не пытайтесь самостоятельно выполнить вправление.

- Раздевать пациента также запрещено, во первых эта процедура может вызвать дополнительное смещение и образование новых отломков, а во вторых – края шины будут впиваться в кожу, нанося дополнительный ущерб.

- Шина должна прилагать плотно, в противном случае фиксации не произойдет.

Желательно, чтобы операцию иммобилизации выполнял опытный специалист, учитывая все особенности и анатомическое строение каждого участка.

Виды шин

- Шина Крамера при переломе – помогает фиксировать конечности и другие участки тела. Представляет собой сборный механизм для перемещения, состоящий из трех элементов (крепится по бокам и под поврежденной конечностью). Марля при этом должна быть стерильной, для безопасности перед твердыми элементами подкладывается ватная прослойка.

- Дитерихса – выполняется из деревянных объектов, хорошо обездвиживает травмированную зону. Фиксация выполняется в двух плоскостях.

- Надувная – имеется в наличии только у выездной бригады скорой помощи. Подкладывается под конечность, немного надувается и крепиться марлевой повязкой.

Другие аспекты оказания первой помощи

Лечение может ограничиться наложением гипсовой повязки и вправлением. Конечно же, при отсутствии множественных осколков, сильных смещений и разрывов сосудов. Оперативное вмешательство необходимо для репозиции отломков, сшивания мягких тканей и внутренних органов. Фиксация выполняется при помощи пластин, болтов и спиц. После пациент принимает кальцийсодержащие и обезболивающие препараты, а затем курс реабилитации.

Источник

Гипсовый метод лечения перелома кости. Методика и контрольНаличие перелома — это не показание к наложению гипсовой повязки. Гипсовые повязки используют, чтобы иммобилизовать перелом кости для ускорения заживления, устранения боли за счет покоя и для стабилизации нестабильного перелома. Гипсовые бинты представляют собой полосы хлопчатобумажной ткани, пропитанные декстрозой или крахмалом и для жесткости импрегнированные порошком полугидрата сульфата кальция. При добавлении воды к сульфату кальция происходит реакция с выделением тепла, которое ощущают и больной, и врач, накладывающий гипс. Для того чтобы гипс застывал с разной скоростью, к нему добавляют различные ускоряющие застывание вещества. Обычная поваренная соль замедляет схватывание гипса; при необходимости можно добавить соль прямо в воду. Ускорение застывания происходит при повышении температуры воды или при добавлении в воду квасцов. Чем ниже температура воды, тем медленнее застывает гипс. Существует несколько методов наложения гипсовой повязки. Гипсовые повязки, накладываемые непосредственно на кожу, хотя и предпочитаемые некоторыми врачами в прошлом, в настоящее время не применяют из-за вызываемых ими осложнений — пролежней от давления и нарушений кровообращения. Наиболее распространенный современный метод — надевание на конечность трубчатого бинта в начала и в конце планируемой гипсовой повязки с последующим обматыванием конечности полотняной подкладкой от дистального к проксимальному концу. Слишком толстый слой подкладки снижает эффективность гипсовой повязки и позволяет избыточную подвижность. Обычно чем толще подкладка, тем больше требуется гипса. Вата, помещаемая между гипсом и кожей, смягчает давление повязки и улучшает фиксацию конечности, компенсируя некоторое сжатие тканей после наложения гипса. Гипсовая повязка должна раскатываться в том же направлении, что и ватная прокладка, каждый последующий тур бинта перекрывает предыдущий наполовину.

Ее всегда следует накладывать в поперечном направлении так, чтобы моток гипсового бинта почти постоянно находился в контакте с поверхностью конечности. Каждый виток следует слегка направлять вокруг конечности, оказывая давление, придающее форму повязке возвышением большого пальца. Каждый слой разглаживают возвышением большого пальца правой руки, в то время как левая рука ведет тур за туром. По мере уменьшения объема конечности для ровной укладки повязки большим и указательным пальцами правой руки делают небольшую складочку перед каждым разглаживанием оборота бинта. После наложения повязки ее разглаживают ладонями обеих рук и возвышенностями больших пальцев. Помните, что прочность и долговечность гипсовой повязки обеспечиваются спаиванием каждого предыдущего слоя бинта с последующим разглаживающими движениями обеих рук. Нужно постараться сделать оба конца повязки одинаковой толщины, избегая утолщать ее в центре, поскольку это снижает устойчивость фиксации места перелома. Обычной ошибкой является использование большого числа узких бинтов вместо нескольких широких, что придает повязке бугристый вид. Для гипсования обычно применяют бинты шириной 10, 15 и 20 см. Другой частой ошибкой является недостаточно плотное наложение повязки, особенно на более объемной проксимальной части конечности. В этом месте требуется более плотное прилегание, чем в дистальном отделе. Если необходимо укрепить гипсовую повязку, например гипсовый сапожок у тучного больного, то спереди накладывают дополнительную пластину, но ни в коем случае не дополнительные шины сзади, так как последние только утяжеляют, но не укрепляют повязку. Гипсовые сапожки просты в изготовлении и им следует отдавать предпочтение перед гипсовой повязкой с подстопником, хотя последний остается широко используемым приспособлением для амбулаторных больных. Накладывая гипсовую повязку на верхнюю конечность, надлежит оставить свободной кисть, завершив формирование повязки у дистальных головок пястных костей с тыльной стороны и у проксимальной сгибательной складки на ладони, чтобы пальцы могли свободно двигаться.

Если перелому сопутствуют разрыв или любые другие повреждения кожи, требующие лечения, в гипсовой повязке можно прорезать окно. При вырезании окна рану прикрывают толстой салфеткой из стерильной марли, а затем обычным способом накладывают гипс. После наложения гипсовой повязки над «выпуклостью» вырезают окно. Дефект всегда нужно покрывать повязкой и куском резиновой губки или войлока, плотно закрепляя на месте небольшой повязкой. Это позволит избежать выпячивания мягких тканей, последующего опухания и изъязвления кожи. Лонгеты также используют для лечения переломов, как правило, задние лонгеты для нижней конечности при переломах лодыжек и костей стопы и аналогичные лонгеты для иммобилизации переломов костей верхней конечности. Преимущество лонгет в том, что они позволяют опухание мягких тканей без нарушения циркуляции. К месту повреждения можно приложить пузырь со льдом, поскольку лонгета не препятствует проникновению холода в ткани и максимальному проявлению его эффекта. По этой причине, а также из-за легкости наложения лонгеты часто используют для экстренной и временной иммобилизации переломов. Однако лонгета допускает значительную подвижность и недостаточную стабильность там, где после репозиции требуется надежная фиксация. В последнее время в практику внедрены легкие пластиковые лонгеты, проницаемые для рентгеновских лучей, которые можно носить в течение длительного времени. Их можно смачивать водой, не боясь размягчения или повреждения. При свежих переломах их применение ограничено, чаще они используются в качестве повторных или этапных повязок. Особенно они эффективны при открытых переломах, поскольку больной может принимать сеансы водотерапии, не снимая повязки. Однако их труднее наложить и еще труднее смоделировать.

Пролежни — осложнения, развивающиеся от чрезмерного давления гипсовой повязкой. В этом случае больные жалуются на жгучие боли или дискомфорт. Избежать этого можно, устранив острые края или выступы гипсовой повязки. Войлочные прокладки, помещаемые между слоями подкладки в гипсовой повязке, имеют тенденцию смещаться, что может стать причиной образования пролежней. Контроль за гипсовой повязкой. Каждый больной с циркулярной гипсовой повязкой должен получить письменные инструкции с описанием симптомов ишемии от сдавления. Усиливающаяся боль, опухание, похолодание или изменение цвета кожи дистального отдела конечности — признаки чрезмерного сдавления гипсовой повязкой. Больного необходимо осмотреть немедленно: он должен быть информирован об опасности игнорирования подобных проблем. В качестве общего правила авторы рекомендуют проверять на наличие признаков расстройства кровообращения любую циркулярную гипсовую повязку на следующий день. Если повязка слишком тугая, следует разрезать не только гипс, но и внутреннюю прокладку, что значительно уменьшит сдавление. Исследования показали, что при рассечении только гипсовой повязки значительного уменьшения сдавления не происходит. В то же время рассечение и гипса, и подкладки существенно уменьшает последнее. – Также рекомендуем “Обезболивание переломов. Блокада по Виру” Оглавление темы “Переломы костей”:

|

Источник