Нетрудоспособность при компрессионном переломе позвоночника

Инвалидность при переломе позвоночника

Инвалидность, вызванная переломами позвоночного столба, составляют около 15-20% нетрудоспособности опорно-двигательной системы. А среди всех переломов позвоночника 20-25% оканчиваются назначением группы инвалидности пожизненно. Занимается этими вопросами комиссия в бюро МСЭ (медико-социальная комиссия).

Существует ряд показаний для направления на прохождение этой комиссии:

- Выраженная неврологическая симптоматика после перелома позвоночника;

- Нарушение подвижности позвоночного столба;

- Наличие осложнений вследствие перелома;

- Выраженный болевой синдром, особенно не купируемый обычными анальгетиками;

- Поздние осложнения перелома позвоночника (состояние, возникшее спустя определенное время после перелома, которого ранее не отмечалось).

Часть встречаются случаи, когда инвалидность устанавливают временно, до тех пор, пока пациент не восстановится после травмы. Или же рассматривают вопрос о смене группы инвалидности.

Необходимые обследования для определения инвалидности

Медико-социальная экспертиза производит осмотр пациента, опрашивает его на предмет жалоб на данный момент времени, изучает его амбулаторную карту и все выписки из стационаров, санаториев и пр. Далее выписываются направления на анализы и инструментальные методы исследования:

Критерии групп инвалидности

lll группа инвалидности:

- Боли в позвоночнике, усиливаются в движении, беспокоят практически все время;

- Пациент достаточно быстро утомляется, от легкой физической нагрузки;

- При пальпации по позвоночнику – болезненность;

- Ограничение подвижности позвоночного столба;

- Нарушение чувствительности и онемение – незначительные;

- Слабость в мышцах ног и рук;

- Легкое повышение мышечного тонуса;

- Наличие патологических рефлексов на стопах, непостоянный признак;

- Сужение позвоночного канала в месте перелома;

- Возможно наличие спаечного процесса;

- Самостоятельное передвижение возможно;

- Работа по основной специальности не возможна и запрещена.

ll группа инвалидности:

- Боли в позвоночнике постоянные, при движении усиливаются, могут иррадиировать в руки, ноги, голову;

- Чрезвычайно быстрая утомляемость от минимальной нагрузки;

- Возможно нарушение работы внутренних органов;

- Выраженная болезненность при пальпации остистых отростков позвоночника;

- Значительное ограничение подвижности в позвонках;

- Значительные чувствительные нарушения, онемение;

- Выраженная слабость в конечностях;

- Положительные патологические рефлексы;

- Нестабильность позвонков и осколков в области перелома;

- Значительный стеноз позвоночного канала;

- Спаечный процесс в области травмы;

- Трудоспособность сильно нарушена;

- Способность передвигаться самостоятельно или при помощи дополнительных приспособлений на небольшие расстояния.

l группа инвалидности:

- Выраженные постоянные боли в области травмы и перелома;

- Выраженные нарушения работы внутренних органов;

- Параличи или сильные парезы в ногах или руках;

- Крайне ограничено движение позвоночного столба;

- Видимая деформация позвоночного столба;

- Отсутствие кожной и мышечной чувствительности;

- Постоянно выявляемые патологические рефлексы;

- Выраженный стеноз спинномозгового канала;

- Атрофические процессы в спинном мозге;

- Необходимость в посторонней помощи, самообслуживание невозможно.

Нюансы и особенности получения инвалидности при переломе позвоночника

Как правило, получение инвалидность при переломах позвоночника не составляет большого труда для пациента. Это объясняется яркой клинической картиной и выраженными симптомами болезни. Однако следует запомнить, что «героизм», т.е.

преувеличение своих возможностей при опросе пациента на комиссии может уменьшить группу инвалидности.

Это приводит к последующим трудностям на рабочем месте, с получением пенсий по инвалидности, а также уменьшает возможности пациента в получении лечебных мероприятий.

При первой установке группы инвалидности после перелома позвоночника через 12 месяцев назначается повторная госпитализация и прохождение комиссии для подтверждения группы или ее изменения. Если в течение пяти лет состояние пациента не улучшается или ухудшается, можно подать прошение на установление бессрочного действия инвалидности и дополнительных методов лечения.

Экспертиза врачебно-трудовая при позвоночно-спинномозговой травме

Нейротравматология. Справочник. Под ред. А.Н. Коновалова, Л.Б. Лихтермана, А.А. Потапова.

Москва, 1994.

Основой ЭВТ является клинико-трудовой прогноз, который в первую очередь зависит от уровня и степени повреждения спинного мозга. Так, все выжившие больные с полным анатомическим перерывом спинного мозга на любом уровне являются инвалидами I группы, но иногда могут работать в индивидуально созданных условиях.

При сотрясении спинного мозга лицам умственного труда определяется временная нетрудоспособность в течение 3-4 нед.

Лица физического труда нуждаются в освобождении от работы не менее чем на 5-8 нед с последующим освобождением от поднятия тяжестей до 3 мес.

Последнее обусловлено тем, что травма спинного мозга возникает в большинстве случаев при смещении позвонков, а это предполагает разрыв или растяжение связочного аппарата.

При легком ушибе спинного мозга ВКК вправе продлевать больничный лист до восстановления функций, реже — через 4 мес целесообразен переход больного на инвалидность III группы.

При ушибе средней степени желательно продление временной нетрудоспособности через ВТЭК до 6-8 мес, а затем перевод на III группу инвалидности, но не на II, так как это не будет стимулировать клинико-трудовую реабилитацию больного.

При тяжелых ушибах, сдавлении и гематомиелии, ишемических некрозах спинного мозга рациональнее переводить больных на инвалидность спустя 3-4 мес и продолжать лечение и реабилитацию с последующим переосвидетельствованием с учетом неврологического дефицита.

Трудовой прогноз при неосложненной травме позвоночника зависит от вида повреждения (смещения-вывихи, переломы переднего или заднего опорного комплексов или второстепенных неопоронесущих фрагментов), уровня и степени их повреждения, что, в конечном счете, трактуется как стабильный или нестабильный вид перелома. В основу ЭВТ положены критерии: сроки срастания, переносимость вертикальных нагрузок, состояние двигательных функций, наличие болевого синдрома, а также социальные факторы.

При компрессионных стабильных переломах тел позвонков I степени шейного и грудного отделов рекомендуются сроки лечения до 3-4 мес, поясничного отдела — 4-6 мес. При компрессии позвонков II степени сроки временной нетрудоспособности продлевают соответственно для шейного и грудного отделов до 4-6 мес, поясничного отдела — 6-8 мес.

При компрессии III степени и оскольчатых («взрывных») переломах больным, как правило, производят хирургические операции. Сроки лечения при поражении шейного отдела — 3-4 мес, грудного отдела — 4-6 мес и грудо-поясничного отдела — 8-10 мес при исключении физических нагрузок.

При смещениях (нестабильных формах), вывихах позвонков производится открытое или закрытое вправление смещенных сегментов в шейном отделе. Общий срок лечения составляет 4-6 мес. При переломе зуба и дуг второго шейного позвонка лечение осуществляют в течение 6-8 мес. В грудном отделе вывихи сочетаются, как правило, с тяжелыми повреждениями спинного мозга, и больные становятся инвалидами.

При нестабильных переломо-вывихах поясничного отдела для лиц интеллектуального труда целесообразно продление временной нетрудоспособности через ВТЭК до 8 мес с последующим трудоустройством без группы инвалидности или с определением III группы. Лицам физического труда целесообразнее через 3-4 мес определение II группы и дальнейшее лечение. При наличии посттравматических радикулитов сроки лечения могут удлиняться или быть причиной определения III группы инвалидности.

При установлении сроков временной нетрудоспособности при переломе фрагментов позвонков, не участвующих в опорно-статической функции, должен учитываться механогенез травмы.

При переломе остистых и поперечных отростков от локального удара сроки лечения для лиц интеллектуального труда — 4-5 нед, для лиц физического труда — 6-8 нед.

При флексионно-экстензионном механизме или с ротацией сроки лечения удлиняются до 2-3 мес для лиц интеллектуального труда и 3-4 мес для лиц физического труда, ибо имеет место не только перелом отростка, но и разрыв связочного аппарата.

Критерии окончания срока лечения и восстановления трудоспособности: выдержанные сроки регенерации, хорошая переносимость вертикальной нагрузки (до 20 кг), восстановление объема безболезненных движений не менее 60% от нормы, отсутствие неврологического дефицита после травмы спинного мозга (отсутствие парезов конечностей и восстановление функции тазовых органов).

Критерии оценки стойкой утраты трудоспособности больных с ПСМТ:

1) выраженность последствий повреждений спинного мозга; 2) характер перелома (стабильный или нестабильный); 3) стадия репаративного процесса (консолидация губчатой кости наступает через 6-8 мес); 4) изменение оси позвоночника (при этом необходимо учитывать степень функциональных нарушений сердечнососудистой и дыхательной систем, так, при искривлении оси позвоночника более 20° противопоказан тяжелый физический труд, что может явиться основанием для установления III группы инвалидности; III-IV степень искривления позвоночника может привести к дыхательной недостаточности II степени и ко II группе инвалидности); 5) степень нарушения переносимости вертикальной нагрузки на позвоночник (до 20-25 кг, 10-20 кг, менее 10 кг); 6) подвижность позвоночника (определяется при помощи угломеров и подтверждается функциональной спондилографией: I степень нарушения — ограничение движений до 50% должного объема, II — до 30%, III — до 20%); 7) выраженность болевого синдрома, определяемого по мышечно-тоническим тестам (незначительно выражен, умеренно выражен, резко выражен);

8) социальный статус: возраст, образование, профессия и условия труда больного.

Могу ли я рассчитывать на инвалидность после компрессионного перелома 5,6 позвонков грудного отдела?

Здравствуйте. Могу ли я рассчитывать на инвалидность после компрессионного перелома 5,6 позвонков грудного отдела? От часа до двух что-нибудь поделаю — сразу устаю, возникают боли, надо столько же времени лежать и так каждый день.

Без изучения Ваших медицинских документов сложно ответить на поставленный вопрос.

Само заболевание (травма) не дает права на получение инвалидности. Необходимо определить, есть ли и какова степень ограничения жизнедеятельности и трудоспособности. Кроме того, перед направлением на комиссию в БМСЭ человек должен пройти полный курс лечения и реабилитации.

Так, согласно Приказу N 95 «О порядке. признания лица инвалидом», существуют определенные показатели:

1) проведенное лечение и меры реабилитации не принесли результата (стойкое расстройство функций организма);

2) полностью или частично ограничена жизнедеятельность человека (утрата им способности к самообслуживанию, передвижению и т.д.);

3) есть необходимость в дополнительных мерах соц защиты.

Для установления инвалидности требуется документальное подтверждение, как минимум, 2-х из выше указанных показателей.

Рекомендуем Вам самостоятельно ознакомиться с Приказом No 95 и своими медицинскими документами. Если есть основания для установления инвалидности — обратитесь к лечащему врачу с просьбой о выдаче направления на комиссию БМСЭ.

Источник: https://incossi.ru/invalidnost-pri-perelome-pozvonochnika/

Юридическая консультация онлайн 9111.ru

2. Компрессионный перелом позвоночника у ребенка 5 лет. три позвонка 6, 8,9 грудного отдела. Без неврологических последствий. Возможно ли оформить временную инвалидность ребенку на год?

2.1. Неизвестно, состояние инвалидности определяют медики, а не юристы. И не по заболеваниям (операциям, травмам), а их последствиям.

Правилапризнания лица инвалидом (утв. постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 95) 5.

Условиями признания гражданина инвалидом являются:а) нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;б) ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью);в) необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию и абилитацию. 6. Наличие одного из указанных в пункте 5 настоящих Правил условий не является основанием, достаточным для признания гражданина инвалидом.7. В зависимости от степени выраженности стойких расстройств функций организма, возникших в результате заболеваний, последствий травм или дефектов, гражданину, признанному инвалидом, устанавливается I, II или III группа инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет – категория “ребенок-инвалид”.

3. В 2009 меня был перелом таза, в последствие чего перекос таза на 3 см, удалена левая почка, сейчас у меня проблемы с позвоночником, и периодически с почкой, уролог дал направление на МАС, а вот травматолог не хочет давать, хотя врач который вел все это время говорил что должны дать и тогда совместно с урологом можно добиться инвалидности, сам врач не принимает в поликлинике и не как не может повлиять на решение, как мне быть, нахожусь 1 месяц на больничном с позвоночником.

3.1. Эта известная схема вымогательства денежных средств с больных людей за направление в МСЭ и получение инвалидности – При отказе в направлении на МСЭ можно воспользоваться п.19 Правил.

Где предусмотрено обращение в бюро МСЭ самостоятельно с заявлением и приложением справки врачебной комиссии (ВК) поликлиники об отказе в направлении на МСЭ с целью установления инвалидности и всех медицинских документов. Подтверждающих нарушения функций организма.

Таким образом инвалидность устанавливается в зависимости от нарушенных функций органов и систем и степени ограничения жизнедеятельности. А не от характера заболеваний. Последствий травм. Дефектов и их количества. Степень ограничений жизнедеятельности. Их выраженность и критерии установления инвалидности определяются на основании Классификаций и критериев.

Исходя из комплексной оценки состояния здоровья гражданина. После освидетельствования в бюро МСЭ при несогласии с вынесенным решением (пп.42.45.46 Правил) установлен порядок обжалований решений бюро МСЭ гражданин может обжаловать решение бюро в Главное бюро МСЭ в месячный срок на основании письменного заявления подаваемого в бюро. Проводившее МСЭ либо в главное бюро МСЭ.

Решение Главного бюро МСЭ может быть обжаловано в месячный срок в Федеральном бюро МСЭ могут быть обжалованы в суд в порядке установленном законодательством РФ.Учитывая эти рекомендации вам необходимо идти снизу вверх и пытаться доказать что вы являетесь инвалидом. И еще попробуйте обратиться через госуслуги обратиться к Хабирову Р.Ф.

4. В 2002 году попал в аварию и получил перелом позвоночника, была срочная операция, своими словами в позвоночник был вставлена кость из тазовой части моего тела, был молодой и стеснялся подавать на инвалидность но сейчас понимаю что не могу долго стоять или долго сидеть и работать и много что.

Могу ли я получить инвалидность?

4.1. По вопросу инвалидности Вам нужно обратиться в Бюро МСЭ. Любое решение данного Бюро Вы можете оспорить в Главном Бюро МСЭ или в суде.

5. Помогите пожалуйста. В 2011 году ноябре месяце, под воздействием физической расправы был выписан из Москвы родственниками, в связи с чем получил в тоже время инвалидность сначала 1,сейчас 2 постоянной группы, сейчас нахожусь в интернате для престарелых и инвалидов города Липецка. Очень хочу вернуться на родину в свой родной город. Самостоятельно не могу, только в социальное учреждение (перелом позвоночника). Каким образом мне можно попасть в такое же учреждение? Константин. 28.08.1973.

5.1. Только зарегистрироваться в Москве.

6.1. Точно вам ответят только после прохождения комиссии.

Источник: https://www.9111.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/

Источник

Содержание статьи

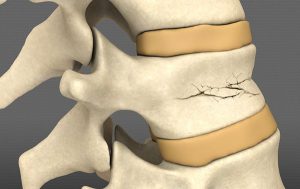

Компрессионный перелом позвоночника – это патологическое состояние, которое характеризуется сдавливанием тел позвонков и их укорочением. Первопричиной является падение, которое сопровождается острой болевой реакцией и нарушением двигательной функции в поврежденном отделе. Диагноз подтверждается рентгенографическим снимком, при необходимости МРТ. Лечение консервативное с исключением нагрузки, ношением корсета, физиотерапевтическими процедурами и ЛФК.

Описание травмы

Позвоночный столб является основным элементов осевого скелета. В его состав входят подвижные сегменты, включающие тела позвонков, хрящевые диски и нервные волокна. После резкого сотрясения позвоночника по направлению сверху вниз, возникает компрессионное повреждение позвонков. В месте травматизации один или несколько сегментов сжимаются, что вызывает их разрушение и уменьшение высоты.

Неосложненное повреждение хорошо поддается консервативному лечению. Исключение составляют тяжелые переломы, которые вызывают смещение позвонков, защемление нервных корешков, повреждение хрящевых дисков между позвонками и спинномозговых стволов. Такое состояние потребует оперативного вмешательства.

Возможные последствия компрессионного воздействия:

- тело сегмента уменьшается на треть;

- высота позвонка укорачивается почти в два раза;

- позвонок сдавлен больше чем на 55% от первоначального размера.

В нормальном состоянии тело позвонка имеет цилиндрические очертания. При компрессионном воздействии часть позвонка сдавливается, после чего он принимает форму клина. Позвоночник искривляется, что приводит к травматизации спинного мозга. Кроме того, сдавливаются нервные корешки, что чревато появлением боли по ходу нервных стволов. Повреждение может иметь различную локализацию, но чаще поражаются пограничные сегменты – верхние поясничные и нижние грудные позвонки.

Причины

Компрессионный перелом позвоночника имеет травматическое и патологическое происхождение. Изменение формы позвонков, вызванное внешними факторами, случается в разном возрасте. Основной причиной является падение или прыжок с высоты более 1,5 м.

Провоцирующие факторы:

- дорожно-транспортное происшествие;

- стихийное бедствие;

- технологические катастрофы;

- катапультирование из самолета.

При таких переломах существует вероятность сочетанных повреждений позвоночника с другими частями тела:

- скелетного аппарата – нарушение целостности других костей;

- черепа – черепно-мозговая травма;

- передней брюшной стенки;

- повреждения ребер;

- разрыв мочевого пузыря и другие.

Патологический компрессионный перелом позвоночника является следствием нарушения минерального состава структуры кости и снижения их прочности. Чаще диагностируется у женщин климактерического периода. Причиной перелома может быть травма легкого характера, резкое наклонное движение.

Заболевания, которые провоцируют нарушение структуры позвонков:

- остеопороз;

- остеомаляция;

- опухолевидные разрастания;

- вторичные онкологические новообразования – метастазы.

У таких людей могут наблюдаться множественные повреждения, вследствие чего значительно укорачивается позвоночный столб с формированием патологического кифоза.

Клинические признаки

Когда при травматическом воздействии повреждаются здоровые позвонки, появляются следующие симптомы:

- Острая болевая реакция ощущается в области травмированных позвонков, в некоторых случаях с распространением на область живота. При компрессионном повреждении грудных и верхних поясничных позвонков, пострадавший не может вдохнуть в момент травмы. Боль острая, интенсивная, периодически сменяющаяся облегчением, особенно в горизонтальном положении. При интенсивных дыхательных движениях, кашле, при передвижении, когда стоит или сидит, болевые ощущения становятся интенсивнее.

- Напряженное состояние мышечных волокон спины, что усиливает болевую реакцию.

- В месте перелома появляется небольшая отечность, участок над повреждением болезненный при пальпации.

- Нарушение двигательной функции позвоночника и всей опорно-двигательной системы. Появляется ограничение подвижности, а в тяжелых случаях человек не может передвигаться самостоятельно.

- При переломе в пояснично-крестцовой области, появляется слабость в ногах, с угрозой частичного или полного обездвиживания.

Компрессионный перелом позвоночника провоцирует появление отличительного признака: если надавить на голову пациента, болевой синдром в спине набирает интенсивность. Только проводить самостоятельную диагностику не разрешается, дополнительная осевая нагрузка на травмированные сегменты может осложнить травму.

Тяжелые переломы с поражением нескольких позвонков приводят к появлению нетипичных признаков:

- боль в голове;

- нарушение чувствительности конечностей;

- тошнота;

- рвота;

- затруднение дыхания;

- деформация позвоночного столба (кифоз с последующим формированием горба);

- повышенный тонус мускулатуры спины.

Повреждение, вызванное патологическим состоянием, приводит к постепенному появлению клинической симптоматики. Как правило, травма не сопровождается сильной болью. Болезненность появляется со временем, ее усиление заставляет человека прийти за врачебной консультацией.

У некоторых пациентов патологический перелом выражается онемением верхних или нижних конечностей, что является следствием компрессии нервных стволов. В месте перелома при пальпации ощущается незначительная болезненность. Позвоночный столб у больных с нарушением минерального обмена в костях деформируется, что обусловлено множественными повреждениями ослабленных позвонков.

Осложнения

Симптоматика с неврологическими проявлениями может сопровождать компрессионный перелом позвоночника. Это происходит при сдвиге деформированной части тела сегмента в полость позвоночного канала. Компрессионное воздействие на крупные нервные стволы, характеризуется локальной болезненностью, онемением дистальных отделов конечностей.

Если тело сегмента укорачивается более чем наполовину, появляется:

- нестабильность травмированного отдела;

- при локализации повреждения в поясничном отделе – люмбаго (приступообразная боль в спине) или люмбоишиалгия, когда болевой синдром распространяется не только на нижнюю часть спины, но и по ходу седалищного нерва (в ногу);

- уменьшение просвета позвоночного канала;

- при переломе позвонков грудной клетки, болевые ощущения локализуются между лопаток;

- травма в шейном отделе приводит к боли в поврежденной области, плече, голове.

К осложнениям, которые возникают через определенный промежуток времени, относятся деструктивные изменения тканей позвоночника, развитие артроза фасеточных сочленений, грыж межпозвоночного диска. У больных с перенесенным переломом, спровоцированным заболеванием, деформируются грудные позвонки с усилением кифоз образного выпячивания. Такие изменения приводят к появлению сильных болей, сужению грудной клетки.

Правила транспортировки

Самостоятельно определить компрессионный перелом позвоночника невозможно, для этого нужна консультация врача. Если после случившегося у пострадавшего появляется острая болевая реакция, доврачебные действия заключаются в правильной транспортировке пострадавшего в травматологический пункт. Стараясь не допускать сгибательных движений в спине, человека кладут на устойчивую поверхность. Лучше, если это будут делать несколько человек.

При локализации участка повреждения в грудном отделе или нижней части спины, под место травмирования нужно положить свернутый плед, в шейном – воротник Шанца, крестцового отдела – на живот. Если подходящего жесткого предмета не нашлось, пострадавших с переломом грудных и поясничных позвонков, кладут лицом вниз.

Диагностика

Уточнение характера травмы проводится на основании комплексного обследования больного. Предположительный диагноз устанавливается на основании характерных симптомов, уточнении обстоятельств травмы.

К методам аппаратной диагностики относятся:

- рентгенография – подтверждает деформацию позвонков;

- метод ядерно-магнитного резонанса (МРТ) – для оценки мягких тканей;

- биопсия при опухолевых образованиях.

Для пожилых больных назначают обследования для выявления остеопороза. Если данное заболевание возникает у молодых людей, дополнительно проводится консультация эндокринолога, чтобы исключить гиперфункцию паращитовидных желез.

Лечение

Чаще всего терапевтические мероприятия носят консервативный характер. Лечение начинают в травматологическом отделении. В первые 1,5 месяца больной лежит на кровати с жесткой поверхностью. Одновременно пациенту назначается щадящий комплекс лечебной физкультуры, главной задачей которой является укрепление мышечного корсета спины и профилактика застойных явлений в легких, при возникновении которых может развиться пневмония.

Параллельно проводится медикаментозная терапия, рассчитанная на обезболивающее действие:

- Анальгетики ненаркотические (Анальгин, Бутадион) при умеренных болях, наркотические (Промедол, Морфин), если присутствует выраженный болевой синдром.

- Местные блокады с Новокаином, Лидокаином или с глюкокортикостероидами (Кортизон, Преднизолон).

- При сильных мышечных спазмах назначаются миорелаксанты – Сирдалуд, Мидокалм.

- Для улучшения нервной проводимости на пораженном участке применяются витамины группы В – Мильгамма (аналог – Комбилипен), Нейромультивит.

Через полтора месяца после травмы к основному лечению подключают физиотерапевтические процедуры:

- Массаж – проводится для восстановления силы и тонуса мышц, избегая воздействия на травмированную область позвоночника.

- УВЧ-терапия – лечебное воздействие электрическим током.

- Электрофорез с кальцием для ускорения восстановления поврежденных позвонков.

- УФО-терапия – светолечение ультрафиолетовыми лучами.

После того, как пациент начинает ходить, сидеть, ему подбирается ортопедический корсет жесткой фиксации, который предназначен для постоянного ношения, минимум на 2 месяца. При выборе изделия должен учитываться рост пациента и обхват талии. В свою конструкцию корсет включает металлические ребра, располагающиеся по всей длине спины, моделированием которых занимается лечащий доктор. Возможность вернуться к трудоспособному состоянию у больного обычно появляется через 180 дней.

Оперативная терапия

Если компрессионный перелом позвоночника носит тяжелый характер, без оперативной терапии не обойтись. При сдавливании спинномозговых волокон, хирургическое лечение проводится через трепанационное окно. Когда травматизации нервного волокна нет, используются малоинвазивная методика:

- кифопластика – корректировка тела позвонка специальными надувными камерами с последующим заполнением их медицинским цементом;

- вертебропластика – через маленькое отверстие в травмированный позвонок вводится цемент для предотвращения его дальнейшей деформации.

При «разбалтывании» сегментов позвоночника проводится их фиксация специальными металлическими конструкциями – скобами, пластинами и другими элементами. Если позвонки не поддаются восстановлению, их меняют на искусственные протезы.

После хирургического лечения проводится реабилитация, включающая курсы массажа, физиотерапевтических мероприятий, регулярного выполнения лечебных упражнений.

Профилактика

Уменьшить риск получить компрессионный перелом позвоночника, поможет соблюдение следующих рекомендаций:

- соблюдение правил безопасности в быту и в процессе трудовой деятельности;

- при увлечении экстремальными видами спорта, придерживаться техники выполнения занятий, а также использование защитных приспособлений;

- правильное питание, как залог прочной костной структуры;

- своевременное лечение хронических заболеваний для профилактики хрупкости костей.

Если травматизация произошла, с визитом к врачу медлить нельзя. Травматолог проведет полное обследование и назначит адекватное лечение, отсутствие которого может спровоцировать тяжелые последствия.

Источник