Неврит лучевого нерва после перелома

Невропатия лучевого нерва — патология n. radialis на любом его участке, имеющая различный генез (метаболическая, компрессионная, посттравматическая, ишемическая). Клинически проявляется симптомом «висячей кисти», обусловленным невозможностью разогнуть кисть и пальцы; нарушением чувствительности задней поверхности плеча, предплечья и тыла 3,5 первых пальцев; затруднением отведения большого пальца; выпадением разгибательного локтевого и карпорадиального рефлексов. Диагностируется преимущественно по данным неврологического осмотра, вспомогательными являются: ЭМГ, ЭНГ, рентгенография и КТ. Лечебный алгоритм определяется этиологией поражения, включает этиопатогенетическую, метаболическую, сосудистую, реабилитационную терапию.

Общие сведения

Невропатия лучевого нерва является самой распространенной периферической мононевропатией, для ее возникновения иногда достаточно просто неправильно положить руку во время крепкого сна. Развитие лучевой невропатии зачастую является вторичным и связано с мышечными перегрузками и травмами, что делает данную патологию актуальной как для специалистов в области неврологии, так и для травматологов, ортопедов, спортивных медиков. Топика поражения n. radialis сводится к трем основным уровням: в области подмышечной впадины, на уровне средней 1/3 плеча и в районе локтевого сустава. Особенности расположения лучевого нерва на этих уровнях будут описаны ниже.

Невропатия лучевого нерва

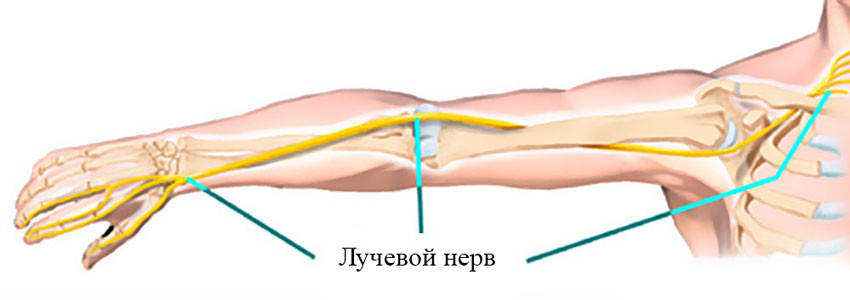

Анатомия лучевого нерва

Лучевой нерв берет свое начало от плечевого сплетения (C5-C8, Th1). Затем он проходит по задней стенке подмышки, у нижнего края которой плотно прилегает к месту пересечения широчайшей мышцы спины и сухожилия длинной головки трицепса плеча. На этом уровне расположенно первое место потенциальной компрессии n. radialis. Далее нерв проходит в т. н. «спиральном желобе» — борозде, находящейся на плечевой кости. Эта борозда и головки мышцы-трицепса образуют плечелучевой (спиральный) канал, проходя в котором, лучевой нерв огибает плечевую кость по спирали. Плечелучевой канал — второе место возможного поражения нерва. Покинув канал, лучевой нерв следует к наружной поверхности локтевого сустава, где он разделяется на глубокую и поверхностную ветви. Область локтя — третье место повышенной уязвимости n. radialis.

Лучевой нерв и его двигательные ветви иннервируют мышцы, отвечающие за разгибание предплечья и кисти, отведение большого пальца, разгибание проксимальных фаланг и супинацию кисти (ее разворот ладонью кверху). Сенсорные ветви обеспечивают чувствительную иннервацию капсулы локтевого сустава, задней поверхности плеча, тыльной стороны предплечья, тыльной поверхности радиального края кисти и первых 3,5 пальцев (кроме их дистальных фаланг).

Причины невропатии лучевого нерва

Наиболее часто наблюдается невропатия лучевого нерва обусловленная его компрессией. Зачастую к неврологу обращаются пациенты, у которых сдавление n. radialis произошло во сне из-за неправильного положения руки. Подобный «сонный паралич» может случиться у страдающих алкоголизмом или наркоманией, у здоровых лиц, уснувших в состоянии острой алкогольной интоксикации, у людей, крепко заснувших после тяжелой работы или недосыпания. К сдавлению лучевого нерва с последующим развитием невропатии может приводить наложение на плечо жгута для остановки кровотечения, наличие в месте прохождения нерва липомы или фибромы, многократное и длительное резкое сгибание в локте во время бега, дирижирования или ручного труда. Компрессия нерва в подмышечной впадине наблюдается при использовании костылей (т. н. «костыльный паралич»), сдавление на уровне запястья — при ношении наручников (т. н. «арестантский паралич»).

Невропатия, связанная с травматическим повреждением нерва, возможна при переломе плечевой кости, травмах суставов руки, вывихе предплечья, изолированном переломе головки лучевой кости. Другими факторами развития лучевой невропатии являются: бурсит, синовит и посттравматический артроз локтевого сустава, ревматоидный артрит, эпикондилит локтевого сустава. В редких случаях причиной невропатии выступают инфекционные заболевания (сыпной тиф, грипп и др.) или интоксикации (отравление суррогатами алкоголя, свинцом и пр.).

Симптомы невропатии лучевого нерва

Поражение n. radialis в подмышечной впадине манифестирует нарушением разгибания предплечья, кисти и проксимальных фаланг пальцев, невозможностью отвести большой палец в сторону. Характерна «висячая» или «падающая» кисть — при вытягивании руки вперед кисть на стороне поражения не принимает горизонтального положения, а свисает вниз. При этом большой палец прижат к указательному. Супинация предплечья и кисти, сгибание в локте — ослаблены. Выпадает разгибательный локтевой рефлекс, снижается карпорадиальный. Пациенты жалуются на некоторое онемение или парестезии в области тыла I, II и частично III пальцев. Неврологический осмотр выявляет гипестезию задней поверхности плеча, тыла предплечья и первых 3,5 пальцев при сохранности сенсорного восприятия их дистальных фаланг. Возможна гипотрофия задней группы мышц плеча и предплечья.

Невропатия лучевого нерва на уровне средней 1/3 плеча (в спиральном канале) отличается от вышеуказанной клинической картины сохранностью разгибания в локтевом суставе, наличием разгибательного локтевого рефлекса и нормальной кожной чувствительностью задней поверхности плеча.

Невропатия лучевого нерва на уровне нижней 1/3 плеча, локтевого сустава и верхней 1/3 предплечья зачастую характеризуется усилением болей и парестезий на тыле кисти при работе, связанной со сгибанием руки в локте. Патологические симптомы наблюдаются преимущественно на кисти. Возможна полная сохранность чувствительности на предплечье.

Лучевая невропатия на уровне запястья включает 2 основных синдрома: синдром Турнера и радиальный туннельный синдром. Первый наблюдается при переломе нижнего конца луча, второй — при компрессии поверхностной ветви n. radialis в районе анатомической табакерки. Характерно онемение тыла кисти и пальцев, жгучая боль на тыле большого пальца, которая может иррадиировать в предплечье и даже плечо. Выявляемые при осмотре сенсорные нарушения обычно не выходят за пределы I пальца.

Диагностика

Основополагающим методом диагностики невропатии n. radialis является неврологический осмотр, а именно исследование сенсорной сферы и проведение специальных функциональных проб, направленных на оценку работоспособности и силы мышц, иннервируемых лучевым нервом. В ходе осмотра невролог может попросить пациента вытянуть руки вперед и удерживать кисти в горизонтальном положении (выявляется свисающая кисть на стороне поражения); опустить руки вдоль туловища и повернуть кисти ладонями вперед (выявляется нарушение супинации); отвести большой палец; сопоставив ладони кистей, развести пальцы в стороны (на стороне поражения пальцы сгибаются и скользят вниз по здоровой ладони).

Функциональные пробы и исследование чувствительности позволяют дифференцировать лучевую невропатию от невропатии локтевого нерва и невропатии серединного нерва. В некоторых случаях невропатия лучевого нерва напоминает корешковый синдром уровня CVII. Следует учитывать, что последний сопровождается также расстройством сгибания кисти и приведения плеча; характерными болями корешкового типа, усиливающимися при чихании и движениях головой.

Установить топику поражения лучевого нерва позволяет электромиография, выявляющая снижение амплитуды мышечных потенциалов действия, и электронейрография, информирующая о замедлении проведения нервного импульса по нерву. Немаловажное диагностическое значение имеет определение характера (компрессионная, посттравматическая, ишемическая, токсическая и т. д.) и причины нейропатии. С этой целью возможно проведение консультации ортопеда, травматолога, эндокринолога, рентгенографии плеча, костей предплечья и кисти, КТ суставов, биохимического анализа крови, анализа крови на сахар и пр. обследований.

Лечение невропатии лучевого нерва

Основными направлениями в лечении лучевой невропатии являются: устранение этиопатогенетических факторов развития патологии, поддерживающая метаболическая и сосудистая терапия нерва, восстановление функции и силы пострадавших мышц. При любом генезе заболевания невропатия лучевого нерва требует комплексного подхода в лечении.

По показаниям этиопатогенетическая терапия может заключаться в проведении антибиотикотерапии, противовоспалительного (кеторолак, диклофенак, ибупрофен, УВЧ, магнитотерапия) и противоотечного (гидрокортизон, дипроспан) лечения, детоксикации путем капельного введения растворов натрия хлорида и глюкозы, компенсации эндокринных нарушений, вправлении вывиха, репозиция костей при переломе, наложении фиксирующей повязки и т. п. Невропатия травматического генеза часто нуждается в хирургическом лечении: осуществлении невролиза, пластики нерва.

С целью скорейшего восстановления нерва используются метаболические (гемодиализат крови телят, вит В1, вит В6, тиоктовая к-та) и вазоактивные (пентоксифиллин, никотиновая к-та) препараты. Для реабилитации иннервируемых им мышц назначают неостигмин, массаж, ЛФК, электромиостимуляцию.

Источник

Лучевой нерв проходит по задней поверхности плеча, как бы по спирали, и отдает ветви, которые обеспечивают движения мышц, отвечающих за разгибание предплечья и кисти, вращение предплечья кнаружи, чувствительность кожи задней поверхности плеча и предплечья. Среди прочих нервов руки в нем неврит возникает чаще всего.

Наш эксперт в этой сфере:

Васинкина Инна Юрьевна

Врач-невролог

Позвонить врачу

Почему возникает неврит лучевого нерва?

Обычно это вызвано повреждением нервного ствола в результате длительного сдавления. Это может быть вызвано следующими причинами:

- «Паралич субботнего вечера». Такое интересное название появилось из-за того, что невриты и другие повреждения лучевого нерва часто возникают у людей, которые любят провести выходной с алкоголем, а потом засыпают, положив руку под голову или под туловище.

- «Паралич медового месяца». Возникает после сна в обнимку, когда голова одного человека долго лежит на руке другого.

- «Костыльный паралич» – возникает у некоторых людей, которые постоянно пользуются костылями.

- Перелом плечевой кости. При этом отломки костей могут повредить нервные волокна.

- Инъекции в наружную часть плеча. Чаще всего травмирование лучевого нерва происходит, если он расположен необычно, или если укол делают неправильно.

- Сильное перетягивание руки жгутом на длительное время при попытке остановить кровотечение.

- Инфекции. Более редкая причина. К невриту могут приводить: грипп, пневмония, сыпной тиф и некоторые другие инфекционные заболевания.

- Отравления, например, алкоголем, свинцом.

Лечение неврита лучевого нерва руки

В зависимости от причин, вызвавших заболевание, врач может назначить:

- Противовоспалительные препараты.

- Антибиотики – если патология вызвана инфекцией.

- Препараты, нормализующие обменные процессы в нервной ткани.

- Средства для улучшения кровотока в мелких сосудах, питающих нервные волокна.

- При отравлениях – внутривенные вливания растворов через капельницу для вывода токсичных веществ.

- Физиопроцедуры: магнитотерапию, УВЧ.

Если повреждение нервных волокон вызвано травмой, нужно провести своевременное правильное лечение: вправить вывих, сопоставить обломки сломанной кости и наложить гипс.

При тяжелых повреждениях может быть рассмотрено хирургическое лечение.

Прогноз обычно благоприятный, при своевременном лечении через некоторое время происходит полное восстановление нарушенных функций. Зачастую после таких состояний как «субботний паралич», восстановление происходит самостоятельно без терапии. Если же нарушения сохраняются, лучше показаться врачу-неврологу.

Для эффективного лечения неврита лучевого нерва, которое поможет максимально быстро и полноценно восстановить его функции, обратитесь к неврологу. Не занимайтесь самодиагностикой, особенно если движения и чувствительность в руке нарушены сильно, и эти расстройства сохраняются в течение длительного времени. Записаться к врачу клиники «Медицина 24/7» можно в любое время суток и в любой день недели, позвонив по телефону +7 (495) 230-00-01.

Мы вам перезвоним

Оставьте свой номер телефона

Симптомы неврита лучевого нерва зависят от того, на каком уровне он поврежден:

В области подмышки и в верхней части плеча:

- Большой и указательный палец соединены.

- Сложно разогнуть предплечье и кисть.

- Сложно повернуть предплечье наружу, когда рука разогнута.

- На коже в области большого, указательного и среднего пальцев снижена чувствительность, возникает «ползание мурашек», онемение.

В средней части плеча:

- Разгибание в локтевом суставе не нарушено.

- Чувствительность кожи плеча сохранена.

- Присутствуют все остальные симптомы, которые описаны выше при неврите лучевого нерва в верхней части.

В нижней части плеча и в верхней части предплечья:

- Чувствительность кожи на задней стороне предплечья не нарушена.

- Чувствительность кожи на задней поверхности кисти снижена.

- Сложно разогнуть кисть.

Как выявить симптомы неврита лучевого нерва?

Существуют некоторые простые тесты, которые помогают обнаружить характерные признаки заболевания:

- Встаньте, опустите руки вдоль туловища так, чтобы они находились в разогнутом состоянии. Попробуйте повернуть предплечья наружу, так, чтобы ладошки «смотрели» вперед. При этом у вас возникнут сложности.

- Положите кисти на стол так, чтобы ладони находились сверху. Попробуйте отвести большие пальцы в стороны. При этом возникнут сложности.

- Положите кисти на стол так, чтобы ладони смотрели вниз. Попробуйте приподнять средний палец и положить его на указательный или безымянный. Это не удастся сделать.

- Сложите руки вместе ладонями друг к другу. Попробуйте развести пальцы в стороны. При этом пальцы на больной руке не отведутся в сторону, а, напротив, согнутся и будут скользить по здоровой.

- Встаньте и поднимите руки вперед. При этом кисть на больной стороне свиснет вниз.

Если вы обнаружили у себя похожие симптомы неврита лучевого нерва, и они не проходят достаточно долго – обратитесь к неврологу в клинику.

Как устанавливают диагноз?

Чаще всего врач диагностирует заболевание, оценивая симптомы неврита лучевого нерва во время неврологического осмотра. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные анализы и исследования, консультации других специалистов.

Правильно оценить симптомы и назначить лечение может только врач-невролог. Поэтому самодиагностикой заниматься не стоит. Посетите специалиста: вы можете записаться на консультацию в неврологической клинике «Медицина 24/7», позвонив по телефону +7 (495) 230-00-01

Материал подготовлен врачом-неврологом клиники «Медицина 24/7» Камышевым Львом Геннадьевичем.

Источник

Восстановление лучевого нерва может потребоваться пациенту после перелома плечевой, локтевой или лучевой кости, туннельного синдрома, диабетической ангиопатии и ряда других заболеваний. Слабость мышц верхней конечности, ощущение парестезии и онемения кожных покровов, нарушение моторики 1-3 пальцев руки – все это признаки поражения лучевого нерва.

Поиск и устранение потенциальной причины – это первичный этап терапии. Если действие патогенного фактора не устранено, то начинать проводить курс восстановительной терапии бесполезно. В ближайшее время начнется обострение и пациент вернется с теми же самыми симптомами.

Для восстановления лучевого нерва руки могут применяться разные подходы: медикаментозные, хирургические, мануальные, физиотерапевтический и т.д. В официальной медицине чаще всего применяются препараты, улучшающие питание нервного волокна, купирующие воспалительную реакцию в месте предполагаемой компрессии. Это дает кратковременный результата. При обнаружении серьезных препятствий на пути следования лучевого нерва, восстановление его функциональной способности возможно при проведении хирургического вмешательства. В ходе операции доктор выполняет частичную резекцию тканей. Это могут быть рубцовые деформации, возникшие после перенесенных травм, воспалительных процессов и т.д. Также зачастую нарушение проводимости лучевого нерва связано с ростом опухолей. Фибромы, невриномы, атеромы, липомы – все они подлежат удалению до момента начала восстановительной терапии.

Полноценное лечение и восстановление лучевого нерва руки возможно с применением методик мануальной терапии. Они позволяют не только безопасно и эффективно устранить причину патологических изменений, но и запустить процессы регенерации поврежденных тканей. Если вам требуется провести курс реабилитации, то вы можете записаться на бесплатный прием к неврологу в нашей клинике мануальной терапии. Доктор проведет полноценный осмотр, ознакомиться с вашей медицинской документацией, назначит индивидуальный курс лечения.

Анатомия и физиология лучевого нерва

Анатомия лучевого нерва: он состоит из ветвей корешковых нервов, отходящих от 5 – 8 шейных позвонков. Выходит из плечевого сплетения и проходит через подмышечную впадину, направляется по нижней дорзальной поверхности руки к кисти. В области выхода из подмышечной впадины разделяется на несколько ветвей. Часть из них отвечает за работоспособность мышц плеча и предплечья. Другая обеспечивает сенсорные способности (кожная чувствительность, определение температуры окружающей среды).

Физиология лучевого нерва: он состоит из двух типов аксон. Это двигательные и сенсорные нейроны. Первая группа отвечает за проведение двигательного нервного импульса, исходящего из структур головного мозга, к мышцам. Затем следует сократительная реакция или расслабление миоцитов. Второй тип нейронов – сенсорный или чувствительный. Он собирает данные о взаимодействии с окружающей средой и передает эти сведения в структуры головного мозга для анализа и получения реакции.

Прохождение лучевого нерва по верхней конечности:

- вентральные ветви корешковых нервов СV – СVIII заходят в плечевой нервное сплетение и выходят из него с другой стороны;

- по задней поверхности подмышечной впадины нерв нисходит по подлопаточной и широчайшей мышце спины;

- в передней части подмышечной впадины от него отходит кожный нерв плеча;

- по борозде лучевого нерва в поверхности плечевой кости проходит до локтевого сустава;

- по плечелучевой мышце проходит до выхода на переднюю поверхность предплечья;

- по плечевой мышце проходит к капсуле локтевого сустава и пересекает её по направлению к супинатору;

- происходит деление на поверхностную и глубокую ветви;

- поверхностная ветвь выходит на предплечье и разделяется на пять пальцевых ветвей в области запястного канала;

- глубокая ветвь проходит до лучезапястного сустава и отвечает за работу сгибателя большого пальца кисти.

При поражении на разных уровнях могут возникать соответствующие клинические симптомы. Опытный невролог, хорошо знающий анатомию и физиологию лучевого нерва с легкостью поставит первоначальный диагноз который затем подтвердится при проведении функциональной клинической диагностики.

Причины поражения лучевого нерва

Существуют различные причины поражения лучевого нерва. Чаще всего в молодом возрасте это разного рода травматические воздействия. Чаще всего нерв поражается при растяжении и разрыве мышц плеча. Это может быть следствием привычного вывиха или разрушения суставной губы. Туннельные синдромы стоят на втором месте по распространенности патогенных факторов.

К другим причинам поражения лучевого нерва можно отнести:

- остеохондроз шейного отдела позвоночника и компрессия корешковых нервов, осложнения заболевания, такие как межпозвоночная грыжа диска, протрузия, экструзия;

- нестабильность положения тел позвонков, связанная как с развитие остеохондроза, так и с неправильной работой сухожильного и связочного аппарата;

- подвывих позвонков;

- холка или образование горбика в области 6-7 шейного позвонка;

- спондилез и спондилоартроз;

- болезнь Бехтерева, системная красная волчанка, склеродермия и другие ревматоидные и аутоиммунные процессы в организме человека;

- травмы в области шеи;

- вывихи, переломы, растяжения и разрывы в области верхнего плечевого пояса;

- лимфаденит подмышечной группы лимфатических узлов;

- диабетическая ангиопатия и нейропатия;

- воздействие токсических веществ на организм человека (употребление алкогольных напитков, некоторых лекарственных препаратов, курение, работа с солями тяжелых металлов);

- инфекции, поражающие костную и хрящевую ткань (туберкулез, полиомиелит, сифилис и т.д.).

Среди пациентов пожилого возрасте ведущей причиной поражения лучевого нерва остается деформирующий остеоартроз плечевого, локтевого и лучезапястного сустава. При их разрушении и деформации на нервное волокно оказывается воспалительное, отечное и травматическое воздействие. Поэтому быстро нарушаются моторная и сенсорная функции. Появляются сильные продолжительные боли, которые сменяются мышечной слабостью и отсутствием кожной чувствительности. У женщин в период климактерической менопаузы происходит снижение уровня кальция в крови и деминерализация костной ткани. На фоне тотального остеопороза, отягощенного гормональной недостаточностью развивается поражение лучевого нерва. Но в этом случае нейропатия часто сочетается с повреждением и других нервных волокон, поэтому диагноз поставить достаточно сложно, нужно исключать все возможные заболевания.

Восстановление лучевого нерва после перелома плечевой кости

Начинать восстановление лучевого нерва после перелома нужно после того, как снята гипсовая повязка и на рентгенографическом снимке видно образование полноценной костной мозоли. Курс восстановления лучевого нерва после перелома плечевой кости разрабатывается индивидуально для каждого пациента. Врач должен обратить внимание на возможность формирования значительного количества рубцовой деформированной ткани в области перелома. Также есть опасность образования анкилоза и контрактуры крупных и мелких суставов. В этом случае происходит функциональное уменьшение протяженности нервного волокна. При попытке вернуть утраченные функции возникает острый болевой синдром, который препятствует полноценному восстановлению.

Для прохождения курса восстановления необходимо обращаться к специалистам. В домашних условиях, без постоянного контроля со стороны срача, пройти полный курс реабилитации невозможно. Высока вероятность вторичного повреждения нервного волокна и парализации верхней конечности.

Как проводится восстановление лучевого нерва после травмы?

Восстановление лучевого нерва после травмы начинается с проведения полноценной функциональной диагностики. С помощью специальных тестов опытный невролог определит, насколько поражена структура нерва и на каких участках его прохождения наблюдается компрессия.

Затем будет проведена работа по устранению последствий травмы. Они обычно заключаются в том, что мягкие ткани в области травматического нарушения целостности подвергаются рубцовой деформации. Это плотная, не растяжимая ткань, которая оказывает выраженное давление на проходящие рядом с ней кровеносные сосуды и нервы. В результате компрессии они подвергаются ишемии и утрачивают свои функциональные способности. При устранении рубцовой деформации могут использоваться разные методики: физиотерапия, лазерное воздействие, остеопатия, массаж и рефлексотерапия.

Следующий этап – запуск процесса восстановления поврежденного волокна. Для этого в очаге поражения необходимо усилить микроциркуляцию крови и лимфатической жидкости. Сделать это можно с помощью массажа и остеопатии. Рефлексотерапия позволяет за счет воздействия на биологически активные точки запустить процесс естественной регенерации с использованием скрытых резервов организма человека.

После регенерации следует этап восстановления моторных и сенсорных функций. Он включает в себя использование массажа, остеопатии, физиотерапии и лечебной гимнастики.

Сроки восстановления лучевого нерва

Ответ на вопрос о том, сколько времени занимает восстановление лучевого нерва, зависит от причины поражения нервного волокна и степени запущенности данного процесса. Проще и быстрее всего происходит восстановление после перенесённого перелома. В том случае, если компрессия лучевого нерва продолжается свыше 30 дней, в его структуре начинаются патогенные дегенеративные процессы. Он утрачивает свою способность иннервировать участки верхней конечности. В этом случае сроки восстановления лучевого нерва могут быть значительно больше.

Еще одна группа патологий, при которых восстановление проходит сравнительно быстро – инфекции и последствия аутоиммунных процессов. Для запуска регенерации в таких ситуациях достаточно провести эффективную этиотропную терапию и можно начинать проводить реабилитацию с помощью остеопатии, массажа, лечебной физкультуры и т.д.

Самый длительный срок восстановления подмышечного лучевого нерва при поражении на уровне шейного отдела позвоночника. Здесь важно восстановить нормальную высоту межпозвоночных дисков и исключить риск дальнейшего разрушения корешковых нервов, ветви которых образуют лучевой нерв. Поэтому на первом этапе проводится полноценное лечение шейного остеохондроза. А оно может занимать от 2 до 5 недель. Затем начинается реабилитация с целью восстановления функциональности лучевого нерва.

Реабилитация при парезе лучевого нерва

Самая сложная реабилитация лучевого нерва предстоит при парезе на фоне нарушения иннервации. Это может быть следствием грыжи межпозвоночного диска и инсульта (нарушения мозгового кровообращения с последующей парализацией тела).

Реабилитация при парезе лучевого нерва может потребоваться после перенесенных инфекций: клещевого энцефалита, менингита, полиомиелита, туберкулёза спинного мозга и т.д.

Курс реабилитации разрабатывается индивидуально. Он может включать в себя массаж и остеопатию, лечебную гимнастику и кинезиотерапию, лазерное воздействие, рефлексотерапию и т.д.

Если вам требуется восстановление лучевого нерва, то рекомендуем вам обратиться на бесплатный прием к неврологу в нашу клинику мануальной терапии в Москве. Здесь работают опытные доктора. Они проведут диагностику, назначат лечение, дадут индивидуальные рекомендации каждому пациенту.

Консультация врача бесплатно. Не занимайтесь самолечением, позвоните и мы поможем +7 (495) 505-30-40

Источник