Оперативное лечение переломов позвоночника

В консервативном лечении переломов позвоночника достигнуты значительные успехи, особенно в связи с применением активной гимнастики по тщательно разработанной системе.

Подавляющее большинство нейрохирургов и невропатологов высказываются в пользу раннего оперативного вмешательства при повреждениях позвоночника и спинного мозга. Устранение деформаций позвоночника и сдавления спинного мозга способствует улучшению его кровоснабжения, улучшает либо полностью восстанавливает циркуляцию ликвора, устраняет раздражение различных отделов центральной нервной системы. Тем самым создаются условия для ликвидации явлений спинального шока, уменьшения и обратного развития отёка-набухания мозга и восстановления функции на основе сохранившихся участков спинного мозга и включения механизмов компенсации и адаптации.

Главная цель раннего оперативного вмешательства, предпринимаемого по поводу закрытого перелома или переломовывиха позвоночника, сопровождающихся повреждением спинного мозга, – устранение сдавления мозга и тем самым обеспечение благоприятных условий для восстановления его функций.

При выборе плана оперативного вмешательства очень важно учитывать характер повреждения позвоночника и спинного мозга, стабильность или нестабильность травмы позвоночника. Всякое нестабильное повреждение должно предусматривать стабилизацию позвоночника.

Оперативное лечение имеет сравнительно ограниченные показания.

Среди хирургических методов лечения повреждений позвоночника и спинного мозга наибольшее распространение получили:

• фиксация (метод скелетного вытяжения);

• ламинэктомия;

• комплексное хирургическое лечение, включающее ламинэктомию, открытое вправление и фиксацию (по показаниям).

Фиксация.

Показания. Прогрессирующая деформация, обширность разрушения тела позвонка при одновременном переломе дужки.

Метод Холдсуорта

Холдсуорт (1965) широко рекомендовал скелетное вытяжение как самостоятельный метод лечения при повреждениях шейного отдела позвоночника и спинного мозга.

Систему скелетного вытяжения с целью фиксации налаживают перед каждой операцией (при этом больной лежит на спине). С налаженной системой скелетного вытяжения больного поворачивают на бок. Оперативное вмешательство производят с вытяжением, используя небольшой груз. Фиксирующее вытяжение – мера профилактики острых сердечно-сосудистых и дыхательных расстройств. В основе патогенеза этих расстройств лежит острая недостаточность кровоснабжения продолговатого мозга, обусловленная компрессией либо спазмом позвоночных артерий, усугубляющимися при неосторожных движениях головы. Возможно, при этом происходит сдавление единственной функционирующей позвоночной артерии. Меньшее значение имеет травма позвоночной артерии отломком кости.

После проведения всех этапов оперативного вмешательства скелетное вытяжение снимают (если операция завершилась вправлением вывиха и применением одного из методов фиксации). Лишь в тех случаях, когда по разным причинам открытая фиксация не произведена, скелетное вытяжение сохраняют в течение 6 нед после операции.

Ламинэктомия

Ламинэктомия – операция, производимая с целью вскрытия позвоночного канала путём удаления остистых отростков и дужек позвонков.

Показания к ламинэктомии:

• Раздражение и сдавление корешков спинного мозга, вызванное отломками костей и выпадением межпозвоночного диска.

• Острое развитие синдрома передней спинномозговой артерии независимо от нарушения проходимости подпаутинного пространства спинного мозга. Синдром передней спинномозговой артерии развивается при смещениях кзади тела позвонка и грыжевого выпячивания межпозвоночного диска. Острый задний край следующего позвонка может внедриться в позвоночный канал и сдавить переднюю спинномозговую артерию, в связи с чем развиваются двигательные и диссоциированные чувствительные расстройства.

Нарушение проходимости подпаутинного пространства спинного мозга при клинической картине частичного и полного поперечного повреждения спинного мозга.

Ламинэктомия может быть пробной, декомпрессионной или представлять собой первый этап операции, предшествующий удалению опухоли, вскрытию кисты или абсцесса, удалению сдавливающих спинной мозг костных отломков и металлических инородных тел.

Техника.Разрез кожи проводят по линии остистых отростков позвонков на 1-2 позвонка выше и ниже того участка позвоночника, в пределах которого намечено удалить дужки. Пересекают сухожилия мышц, которые начинаются от позвоночника двумя параллельными разрезами с обеих сторон отростков, отделяют их от остистых отростков и дужек позвонков и оттягивают их в сторону.

Для удаления остистых отростков предварительно рассекают lig.interspinalis, а затем щипцами Листона скусывают отросток, после этого по обе стороны от него скусывают дужки позвонков.

Производят рассечение твёрдой и паутинной оболочек.

После того как все необходимые манипуляции в подоболочечном пространстве и спинном мозге закончены, разрез твёрдой мозговой оболочки ушивают.

Рану послойно зашивают.

Источник

Переломы позвоночника

Хирургическое лечение компрессионных переломов позвоночного столба показано при сдавлении нервных структур (спинного мозга, нервных корешков), нестабильности позвоночного столба, а также сильном болевом синдроме.

Например, при уменьшении высоты тела позвонка на рентгенограммах более чем на 50 % возникает нестабильность позвоночника, что может привести к компрессии нервных структур. В этом случае операция нужна для предотвращения травмирования нервных корешков и спинного мозга.

Существует несколько разновидностей операций, которые проводятся при компрессионных переломах позвоночника. В зависимости от типа перелома позвонка, выраженности сдавливания нервных окончаний доктор может выбрать тот или иной вид операции.

Центр патологии позвоночника А.Н. Бакланова успешно занимается оперативным лечением лечением травм позвоночника. На все ваши вопросы мы ответим по телефону:

+7 (499) 746 — 99 — 50

Вы можете также обратиться к оператору в чате или отправить нам письмо. Мы обязательно с Вами свяжемся.

Основными принципами хирургической операции при травмах позвоночника являются снятие компрессии нервных структур (если имеются симптомы сдавливания костными структурами спинного мозга или нервных корешков), а также стабилизация (фиксация в физиологически выгодной позиции) поврежденного позвоночного сегмента.

Передний доступ

При компрессии спинного мозга спереди размозженным телом позвонка хирург осуществляет операцию обычно из переднего доступа. При этом разрез производится на переднебоковой поверхности живота или грудной клетки. Затем оголяется тело поврежденного позвонка. Осуществляется удаление костных элементов, сдавливающих костный мозг. После декомпрессии выполняется стабилизация позвоночного столба. Для этого на место удаленного разрушенного тела позвонка закрепляется костный трансплантат.

На сегодняшний день широкое применение находят трансплантаты, изготовленные из собственной кости пациента (ауторансплантаты). Все большую популярность для стабилизации позвоночника завоевывают кейджи – искусственные протезы тел позвонков или дисков. Кейджи производятся из прочных искусственных материалов или титана. Кейдж забивается костной стружкой, которая забирается из гребня тазовой кости, специальной фрезой. Спустя несколько месяцев происходит консолидация трансплантата с телами ниже – и вышележащего позвонков в единую костную структуру (конгломерат).

Для фиксирования трансплантата и поврежденного позвоночного сегмента в физиологически правильном положении используются стабилизирующие системы, которые могут состоять из пластинок, перемычек винтов и балок. Компоненты стабилизирующих систем изготавливаются из титана или сплавов (карбида титана) – прочных, инертных (не активных) материалов, не вызывающих реакции отторжения со стороны организма.

Задний доступ

Зачастую стабилизация позвоночника может осуществляться через кожный разрез в области спины (задний доступ). Такая операция задним доступом выполняется чаще всего при отсутствии тыльной передней компрессии спинного мозга участками поврежденного тела позвонка. Внутреннее фиксирование поврежденного позвоночного сегмента в физиологически правильном положении при помощи специальных стабилизирующих систем помогает предотвратить повреждение нервных структур (спинного мозга или корешков), обеспечить раннюю активизацию пациента, помочь оптимальному сращению костных структур.

Чаще всего в последние годы в хирургической практике используется транспедикулярная стабилизация позвоночника. При такой технике фиксирующие винты закрепляются через ножки позвонков в теле позвонка. Винты с каждой стороны соединяются прочными балками, которые объединяют позвонки в единый конгломерат. Эти стабилизирующие системы отличаются от других большой прочностью и надежностью, что позволяет осуществлять активизацию пациента уже с первых дней после операции.

Время работы

| Понедельник – Пятница | 10:00 – 18:00 |

| Суббота – Воскресенье | Выходной |

Источник

Показания для операции при переломе позвоночника – Европейские рекомендации

Показания к фиксации, диагностика и определение стабильности:

• Стабилизация показана при нестабильных переломах позвонков и диско-связочной нестабильности. Целью операции является устранение или, по крайней мере, уменьшение боли и дисфункции.

• Удаление костных отломков и фиксация способствуют заживлению, а соединение обеспечивает стабильность.

• Стратегия лечения определяется тяжестью повреждения не только позвоночника, но и других частей тела, например, сочетанная травма груди. Кроме того, сочетанная травма спинного мозга и головы может уменьшить шансы па выживание или на хороший функциональный результат.

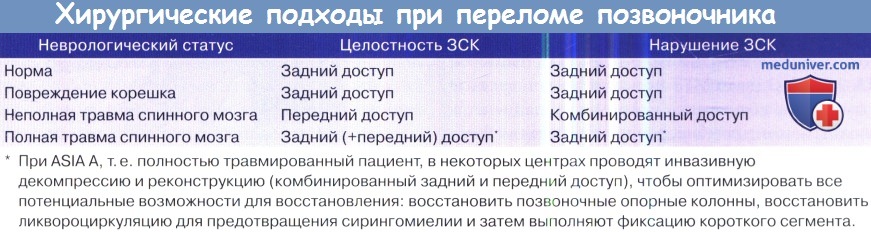

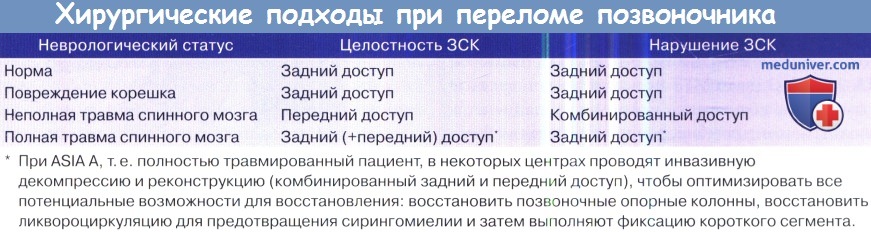

• Хирургической опцией является задний доступ, передний и комбинированный доступ для фиксации 360° будет обсуждаться позже. Хирургическое планирование осуществляется на основе точного анализа диагностических изображений, с учетом биомеханических особенностей.

а) Определение стабильности. Классическое определение нестабильности было предложено White и Panjabi: «Клиническая нестабильность определяется как утрата позвоночником способности к сохранению при физиологических нагрузках взаимодействия позвонков без повреждений и раздражения спинного мозга или нервных корешков.

В этом случае не происходит развития инвалидизирующей деформации или боли, вызванных структурными изменениями».

• Более короткое старое определение дал Nicoll в 1953 г.: «Без деформации и усиливающегося с течением времени неврологического дефицита». Kelly и Whitesides в 1968 г. предложили следующий вариант: «Нестабильность определяется при прогрессирующей деформации с растущим неврологическим нарушением».

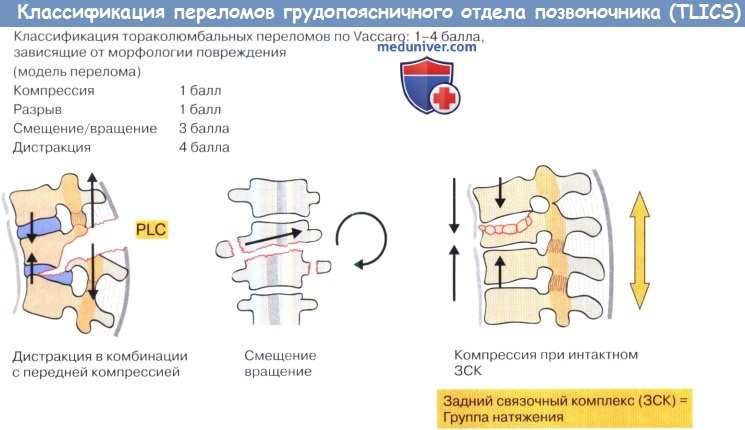

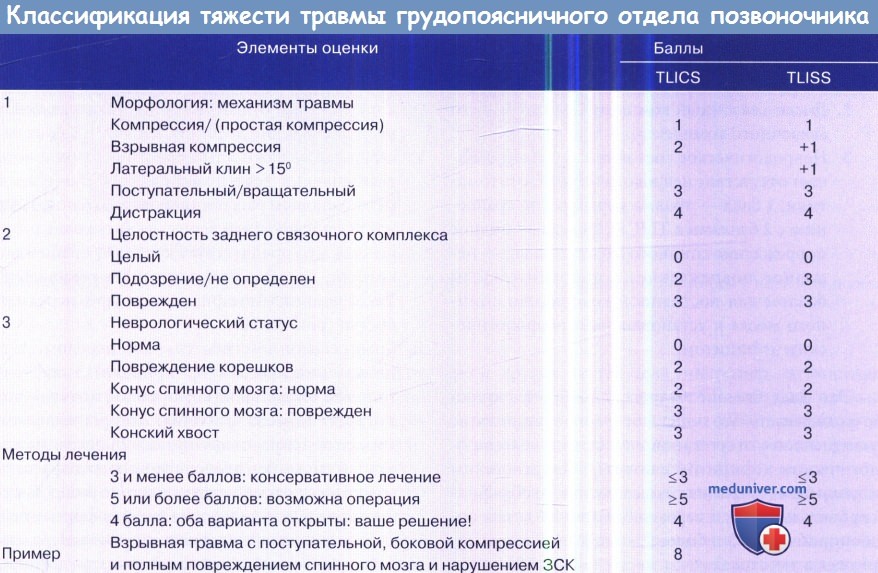

• Vaccaro et al., напротив, предложили иной путь, определяя устойчивость следующим образом:

— Текущая механическая стабильность (по морфологии травмы)

— Долговременная стабильность (целостность заднего связочного комплекса)

— Неврологическая стабильность (наличие/отсутствие неврологического дефицита)

Эти термины используются и для описания целей спинальных стабилизационных процедур. Фиксация должна обеспечивать послеоперационную механическую устойчивость, а затем путем совмещения костей обеспечивается длительная стабильность, включающая сохранение выполненной коррекции позвоночника и защиту нервных структур благодаря исключению пагубных движений. Это верно не только для дегенеративной нестабильности, но и для посттравматической нестабильности и нестабильности из-за опухоли, инфекции или послеоперационных осложнений.

В статье о биомеханике травм позвоночника Roger et al. определены «острая нестабильность, с открытой и ограниченной нестабильностью» и «хроническая нестабильность, с нарушением движения сегмента» (последний термин также используется для дегенеративной нестабильности). Термин открытая нестабильность означает, что позвоночник не в состоянии поддерживать туловище при нормальной повседневной деятельности.

Это может быть связано с потерей целостности тела позвонка или диска и задних элементов: переломы В и С типов, а также опухолевые или инфекционные нарушения, разрушающие 2-3 столба (см. ниже). Это синоним общей нестабильности, практически во всех случаях требующей хирургического лечения.

Ограниченная нестабильность определяется как потеря целостности или передних или задних столбов с сохранением других. Качеству обычной жизни это, как правило, не препятствует (например, ламинарные переломы, или частичные переломы передних структур позвонка).

Хроническая нестабильность может быть продолжением острого процесса или дегенеративного заболевания и приводит к медленно прогрессирующей деформации. Дисфункция движения сегмента создает механически индуцированную боль (с присутствием или отсутствием неврологических симптомов/признаков).

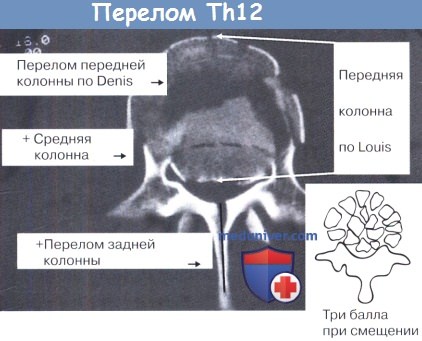

Перелом Т12 со смещением фрагментов более 2 мм на > 50% поверхности тела позвонка, 3 балла по классификации распределения нагрузки.

Обратите внимание на три колонны позвоночника по Denis слева, а также переднюю колонну по Louis справа (тело позвонка-диск-тело позвонка),

NB: плюс две (т. е. левая и правая) задние суставные колонны.

б) Контрольный список, классификация. Следующие сведения полезны в повседневной нейрохирургической практике для оценки стабильности травмированного позвоночника. Некоторые из этих принципов могут быть применены к дегенеративным заболеваниям позвоночника.

Анализ структур по модели трех столбов позвоночника Louis или Denis, является первым шагом на пути диагностики нестабильности позвоночника. Согласно каждой из этих моделей ослабление одного столба может не ощущаться, но при поражении двух столбов возникает нестабильность. Модель Louis полезна также для оценки дегенеративной и послеоперационной нестабильности; модель Denis в основном используется при травматических нарушениях.

По концепции Rene Louis позвоночник состоит из передней колонны (тела позвонков, диски и др.) и двух задних колонн (левый и правый сустав с пластинкой связанные между верхним и нижним суставным отростком). Около 80% нагрузки приходится на переднюю колонну, основную несущую часть. Тотальная фасетэктомия означает нарушение в задней колонне—костные элементы создающие мостик отсутствуют — и остается только фиброзное кольцо, вместо костей, в заднем столбе на поврежденном уровне.

Суставы препятствуют избыточному вращению; после резекции фасеточных суставов может возникнуть ротационная неустойчивость. В недавних работах подчеркивалось, что жидкость внутри поясничных суставов является важным показателем снижения стабильности.

Передняя колонна по концепции Denis состоит из передней продольной связки, фиброзного кольца и передней части тела позвонка и диска. Средняя колонна состоит из задней части тела позвонка и диска с задней продольной связкой и ножками. Задняя колонна состоит из задней арки с фасеточными суставами, остистых отростков и меж- и надостистой связок.

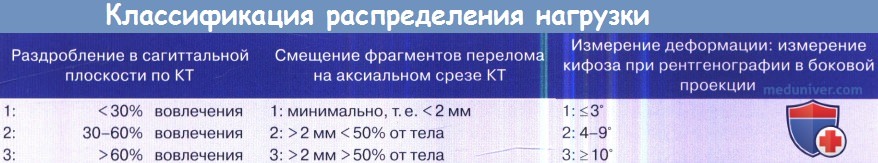

Использование этой классификации упрощает и систематизирует анализ повреждений позвоночника. Она основана на зависимости между количеством, характеристиками позвоночных травм и риска неудачной задней фиксации (например, поломки винта) после педикулярной фиксации: количество отломков тела позвонка, смещение сломанных фрагментов и коррекция кифотической деформации (угол) оцениваются от 1 до 3 баллов и указывают на распределения нагрузки на переднюю колонну.

Максимальное количество в 9 баллов означает полноценный взрывной перелом позвонка с выраженным смещением фрагментов и кифотической деформацией, превышающий 10°. Поданным Holt et al. у 10 из 28 пациентов, оцененных в 7-9 баллов, возникла поломка винта. В таких случаях должна быть рассмотрена возможность дополнительной передней стабилизации.

Классификация распределения нагрузки при грудопоясничных переломах была подтверждена биомеханическими данными в опытах Wang et al.. Путем измерения гибкости позвоночника крупного рогатого скота в трех плоскостях па уровне Т 12-L3 (подвергались аксиальному сжатию с силой 63,8, 107,8 и 137,2 Дж), они обнаружили повышение коэффициента распределения нагрузки по мере усиления уровня энергии удара. Переломы с небольшим раздроблением (6 баллов или меньше) показали большую устойчивость по сравнению с зонами большего раздробления (7-9 баллов).

Анализ движения является важным диагностическим тестом при дегенеративной нестабильности, но противопоказан при острой позвоночной травме, чтобы избежать смещения с дальнейшим повреждением нервных структур! Посттравматические деформации позвоночника с патологическими углами и неровностями должны быть точно оценены.

Для стандартизированного описания смещений White и Panjabi предложили следующую систему координат:

• Х-ось проходит горизонтально во фронтальной плоскости (слева направо или справа налево)

• Y-ось вертикально (от ростральной части к каудальной)

• Z-ось сагиттально в переднезаднем направлении

Могут наблюдаться изолированные движения или, более часто, сочетанные, то есть смещение вдоль или вращение вокруг одной из трех осей (X, Y и Z), например, антеролистез означает смещение по Z-оси, «вертикальная нестабильность» вдоль оси Y и латеролистез — вдоль оси X. Сгибание-разгибание включает вращение вокруг оси X, с увеличением заднего разрыва во время перегиба кпереди, и наоборот. Ротационная неустойчивость вокруг Y-оси с отклонением остистых отростков от средней линии наблюдается в случаях фасеточных подвывихов или после фасетэктомии.

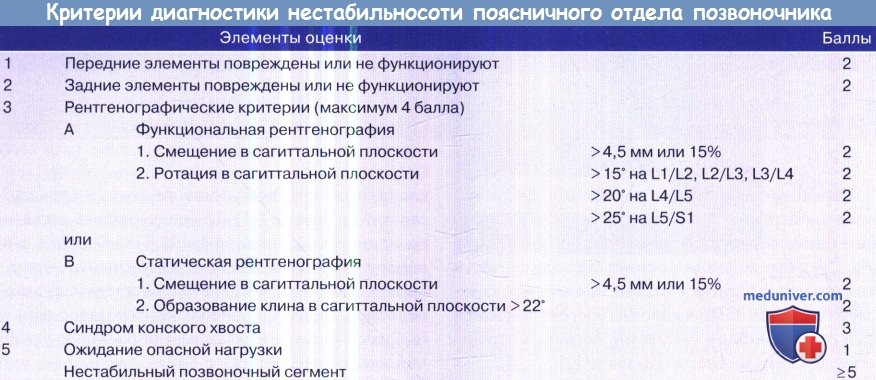

Анализ механизмов и морфологии повреждений: параметры, приведенные в таблице ниже для травмы грудо-поясничного отдела позвоночника суммируются. В таблице ниже обобщены хирургические доступы. Диагностические критерии неустойчивости White и Panjabi приведены в отдельной таблице ниже.

в) Диагностика. Диагностические изображения являются основой для оценки и классификации травм, а также для контроля качества в послеоперационном периоде. Надо помнить, что диско-связочные надрывы не видны на обычных рентгенограммах и КТ. МРТ является лучшим методом для оценки не только нервных структур и мягких тканей, но и костного мозга, гематом и сирингомиелитических полостей.

Однако МРТ не всегда представляется возможным выполнить, например, у пациентов с политравмой, инкубированных пациентов с ферромагнитным оборудованием (NB: по данным JP Elsig, отек костного мозга у ребенка с симптомами повреждения, даже при нормальных рентгенографических данных, может указывать на безоскольчатый перелом тел позвонков или смещение, в таких случаях необходимо выполнение МРТ).

Алгоритм обследования и лечения пациентов с острым травматическим повреждением позвоночника включает в себя простую рентгенографию и КТ, позволяющую увидеть компрессию спинного мозга и определить показания к экстренному оперативному лечению. Следующим шагом является МРТ в качестве предпочтительного метода диагностической визуализации (спинного мозга, мягких тканей), но необходимость выполнения МРТ не должна быть причиной отсрочки оперативного лечения в случае ухудшения неврологического статуса и выявлении компрессии при рентгенографии/КТ.

Мы выступаем за активное ведение и интенсивное лечение больных с травмой позвоночника и спинного мозга, в том числе в соответствии с протоколом NASCIS.

Обратите внимание, что вещество диска проходит в щель перелома L1 сверху и снизу.

Этот хрящ будет мешать костной консолидации.

Если все тело позвонка раздроблено, потребуется дополнительная операция на передней колонне.

Диагностические критерии для нестабильности поясничного отдела позвоночника по White.

Применение внутреннего фиксатора Dick.

AAL — передняя продольная связка, PLL— задняя продольная связка.

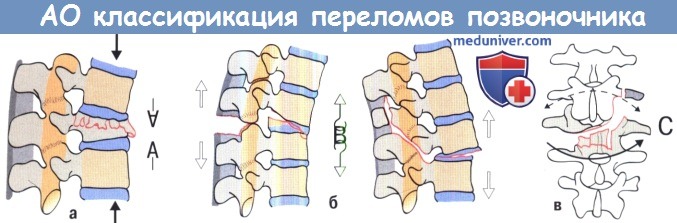

A-В АО Классификация переломов позвоночника Magerl:

А. Компрессия.

Б. Дистракция: сгибание (слева), разгибание (справа).

В. Ротация.

Система классификации (TLICS) переломов грудопоясничного отдела позвоночника.

Классификация тяжести травмы грудопоясничного отдела позвоночника (TLICS)/оценка тяжести травмы грудо-пояснично отдела позвоночника (TLISS).

Сгибательно-дистракционная травма: АО тип В, (2-) повреждены 3 колонны = нестабильность.

– Также рекомендуем “История хирургии позвоночника – развитие методов фиксации”

Оглавление темы “Нейрохирургия травмы позвоночника.”:

- Травма нижнего шейного отдела позвоночника (субаксиальная травма) – методы диагностики, лечения по Европейским рекомендациям

- Классификация перелома позвоночника в грудном и поясничном отделе

- Показания для операции при переломе позвоночника – Европейские рекомендации

- История хирургии позвоночника – развитие методов фиксации

- Отдаленные последствия перелома позвоночника

- Эффективность стероидов при травме спинного мозга

- Сроки операции при переломе позвоночника

- Сирингомиелия – методы диагностики, лечения по Европейским рекомендациям

- Прогноз и последствия повреждения спинного мозга

- Лечение повреждения спинного мозга и уход за больным – Европейские рекомендации

Источник