Осложнения смещения хрусталика при ушибе глазного яблока

Операция по замене хрусталика, помутневшего при катаракте, является единственным возможным способом лечения заболевания. Такие оперативные вмешательства проводятся часто и во многих клиниках. Тем не менее осложнения после замены хрусталика глаза возможны. Какими они бывают и можно ли их избежать?

Почему возникают негативные последствия после замены хрусталика?

Если операция по замене хрусталика при катаракте выполнена опытным офтальмохирургом, то она не влечет за собой особых проблем. Для профессионалов, которые провели не одно оперативное вмешательство, удаление хрусталика и размещение на его месте импланта — интраокулярной линзы — простая и быстрая операция. Процесс выздоровления проходит спокойно у большинства пациентов. Вероятность осложнений возникает нечасто. Но все же их нельзя исключать, хоть они и являются достаточно редкими явлениями.

Любой из видов осложнений имеет конкретные причины происхождения. После проведения оперативного вмешательства часто возникает отек глаза. С такой неприятностью сталкиваются многие пациенты в послеоперационный период. Обычно она связана с ослабленным состоянием роговицы. Еще одна причина — особенность реакции организма на ультразвук. Он применяется в тех случаях, когда пациент слишком поздно обратился за медицинской помощью. Если катаракта была запущена, то офтальмохирургам требуется использовать более мощные ультразвуковые волны. Часто это оказывает повышенное воздействие на глазное яблоко.

Возможной причиной возникновения осложнений после замены хрусталика при катаракте может стать и врачебная ошибка. Такие ситуации не так часто встречаются в медицинской практике, но исключать их нельзя. Проблемы могут возникнуть из-за технических или тактических ошибок врача, который проводил операцию. Обычно врачебные ошибки совершаются случайно. Потому и предугадать их риск сложно. Проведение операции при катаракте — единственный возможный метод лечения и офтальмохирурги имеют достаточный опыт в ее выполнении. Но это не отменяет вероятности осложнений, возникших по вине врача.

Какие бывают интраоперационные осложнения при замене хрусталика?

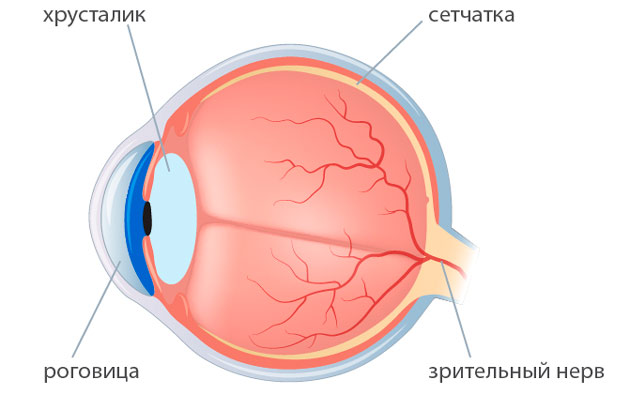

Замена хрусталика при катаракте считается хорошо отлаженной процедурой. Но даже при проведении этой высокотехнологичной операции возможны осложнения. Одним из них является разрыв стенки капсулы, внутри которой прежде располагался помутневший хрусталик глаза, и выпадение его раздробленных частиц в область стекловидного тела. Это осложнение часто влечет за собой развитие глаукомы и поражение сетчатки. Исправить ситуацию может помочь проведение повторной операции. Обычно окулисты наблюдают за пациентом в течение 2-3 недель. После этого хирургическим способом происходит удаление засоренного стекловидного тела.

Смещение интраокулярной линзы в сторону сетчатки — еще один вид осложнений, возможных после замены хрусталика при катаракте. Происходит это из-за неправильного расположения импланта. Это и провоцирует отек макулы — самого центра сетчатой оболочки глаза, в которой фокусируются световые лучи. В этом случае единственным возможным способом устранения этой проблемы является проведение повторной операции и замена «неправильного» хрусталика новым.

Особым видом осложнения является супрахориоидальное кровоизлияние. Это скопление геморрагического содержимого в пространстве между склерой — белковой оболочкой глаза и сосудистой. В большинстве случаев кровоизлияние при катаракте возникает у пациентов преклонного возраста или сопутствующих заболеваниях: глаукоме или гипертонии. Опасность такого осложнения в том, что оно может привести к стремительному снижению зрения и потере глаза.

Воспалительные процессы как осложнения после замены хрусталика

Применять их следует на протяжении 2-3 недель. Регулярность использования подбирается индивидуально.

Если иммунитет пациента был ослаблен еще до постановки диагноза «катаракта», то обычные признаки воспаления могут сопровождаться симптомами увеита или иридоциклита. При увеите воспаляются различные части сосудистой оболочки глаза:

- радужка;

- цилиарное тело;

- хориоидеа.

Проявляется это заболевание покраснением, болезненными ощущениями в области зрительных органов, светочувствительностью, затуманенностью зрения, повышенной слезливостью. В некоторых случаях перед глазами могут возникать мушки, плавающие пятна. Основа лечения увеита заключается в применение мидриатиков, стероидных, иммуносупрессивных препаратов.

Другим офтальмологическим заболеванием, которое может стать последствием воспалительного процесса является иридоциклит. Эта патология затрагивает собой радужную оболочку глаза и цилиарное тело. Болезнь «дает о себе знать» отеком, покраснением, болевыми ощущениями. В особо сложных случаях и при запущенной катаракте радужка может изменять окраску, зрачок — сужаться и деформироваться.

Консервативное лечение иридоциклита включает в себя следующие виды терапии:

- антибактериальную;

- противовоспалительную;

- противовирусную.

Виды осложнений, которые можно лечить консервативно

Гифема — негативное последствие, которое может возникать после операции по удалению катаракты. Это кровоизлияние в переднюю камеру глазного яблока, заполненную внутриглазной жидкостью. То есть, возникает скопление крови между хрусталиком и радужкой. Гифема возникает из-за того, что при проведении операции офтальмохирург нечаянно повредил сосуды цилиарного тела или радужной оболочки глаза. Такое состояние не представляет серьезной опасности для пациента, хотя может сохраняться несколько месяцев. Гифема не вызывает болевых ощущений и не нарушает зрение. Лечится она с помощью дополнительных промываний. Врачи чаще всего назначают гормональные капли, например, «Дексаметазон», и мидриатики, например, «Атропин».

Неудачно проведенная операция по удалению катаракты может стать причиной повышения внутриглазного давления. Такое состояние часто называют «послеоперационной глаукомой».

К причинам, которые вызывают повышение внутриглазного давление, относятся:

- воспалительные процессы или кровоизлияния внутри глаза;

- недостаточно хорошо смытые гелеобразные суспензии, применяемые при операции;

- смещение искусственного хрусталика ближе к радужке и его давление на зрачок;

- попадание влаги в прооперированный глаз в течение недели после операции;

- воздействие слишком яркого освещения на радужную оболочку глаза.

Пациенты с послеоперационной глаукомой отмечают возникновение болевых ощущений в глазах, повышенное слезотечение, затуманенную видимость. Давление нормализуется после использования специальных капель, например: «Тимолол», «Бринзопт», «Пилокарпин». Если лечение при помощи капель не помогает, то окулист назначает проведение пункции с промыванием засоренных протоков глазного яблока.

Послеоперационный астигматизм — еще одно возможное осложнение, которое может возникнуть после удаления катаракты. При замене хрусталика изменяется форма роговицы. Из-за этого нарушается рефракция глаза и зрение становится нечетким. Корректируется послеоперационный астигматизм контактными линзами, которые имеют торический дизайн, цилиндрическими или сфероцилиндрическими очками.

Очень важно различать симптомы астигматизма, который может развиться спустя несколько месяцев после установки импланта, и диплопию, которая является побочным эффектом хирургического вмешательства. При диплопии нарушаются функции мышц глаза, из-за чего изображение раздваивается. Это состояние проходит через несколько дней и не требует лечения.

Какие осложнения после замены хрусталика требуют проведения операции?

После удаления катаракты возможно возникновение серьезных осложнений. Они требуют проведения повторного оперативного вмешательства. При неправильной фиксации интраокулярной линзы, которая размещается внутри капсульного мешка вместо помутневшего хрусталика, ИОЛ может самостоятельно смещаться назад, вперед или в сторону. В таких ситуациях пациент жалуется на двоящееся изображение отдаленных предметов, быструю усталость зрительных органов. Этот вид осложнения считается довольно тяжелым. Его опасность в том, что при отсутствии принятых мер у пациента может развиться глаукома или отслоиться сетчатка. Консервативное лечение в этом случае будет бесполезно. Исправить ситуацию сможет только повторное проведение операции. Во время нее офтальмохирург скорректирует положение искусственного хрусталика.

Одним из возникающих после удаления катаракты осложнений является регматогенная отслойка сетчатки. Это довольно серьезная патология, которая требует хирургического вмешательства. Регматогенная отслойка происходит из-за того, что слой сетчатки при отделении от стенки глазного яблока, утрачивает доступ к питательным веществам и начинает отмирать. Опасно это состояние тем, что оно может привести к полной потере зрения. Выявить его можно по жалобам пациента на возникновение пелены перед глазами. Лечение осуществляется с помощью проведения:

- лазерной коагуляции — лечебной процедуры, при помощи которой офтальмохирурги устраняют дистрофические и дегенеративные изменения сетчатки;

- витрэктомии — хирургической операции, применяющейся при кровоизлияниях в стекловидное тело, отслоении сетчатки, травмах зрительного анализатора;

- экстрасклерального пломбирования — метода лечения патологий сетчатки путем сдавливания ее специальной пломбой, зафиксированной с наружной стороны склеры.

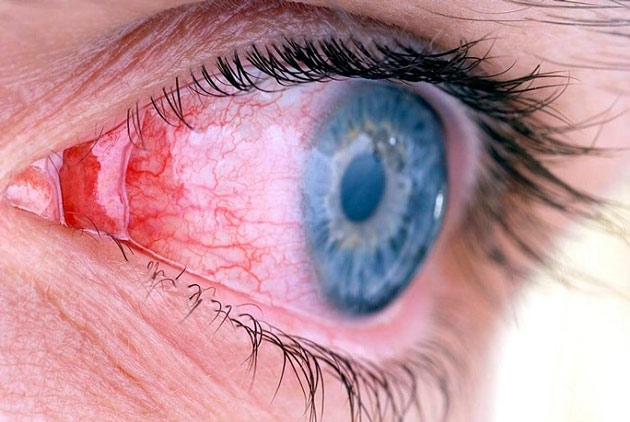

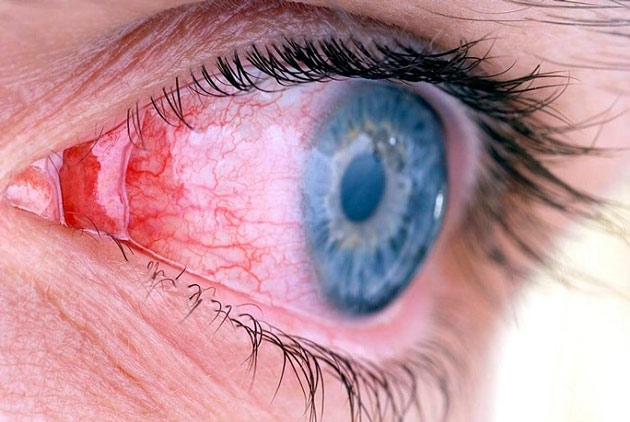

Редким, но весьма опасным осложнением после удаления катаракты глаза, является эндофтальмит. Это тяжелый воспалительный процесс, при котором происходит скопление гноя в стекловидном теле. Он возникает из-за попадания внутрь глаза инфекции во время операции, при инфицировании слезных протоков. Эндофтальмит часто развивается у людей с ослабленным иммунитетом и у тех, кто перенес другие офтальмологические патологии, например: блефарит, конъюнктивит и т. д. Симптомы заболевания:

- резкая боль в глазах;

- отечность в области век;

- существенное снижение зрения;

- покраснение склеры.

При эндофтальмите необходима экстренная госпитализация в офтальмологическое отделение. Если необходимые меры по лечению заболевания не будут своевременно приняты, это может привести к потере глаза или развитию менингита.

Могут ли осложнения возникнуть спустя несколько месяцев?

Некоторые виды осложнений могут «дать о себе знать» через несколько месяцев после операции. Основным из них является развитие вторичной катаракты. Обычно это состояние возникает спустя от 6 месяцев до года. В таком случае помутнение образуется не на хрусталике. Страдает капсула, внутри которой располагается интраокулярная линза. Пациенты отмечают симптомы, присущие катаракте. Осложнение характеризуется:

- размытостью очертаний изображения;

- ослабленной цветопередачей предметов;

- возникновением «мушек» перед глазами.

Лечение вторичной катаракты осуществляется двумя методами. Первый — хирургическая капсулотомия. Эта операция позволяет удалить засоренную пленку капсульного мешка. Второй способ — очистка задней стенки капсулы при помощи лазера.

Другой вид осложнения, который может возникнуть после замены хрусталика, помутневшего при катаракте, это кистоидный макулярный отек. Воспалительный процесс развивается в центральной части сетчатки. Его причиной является разрыв капсулы хрусталика или инфекций в стекловидном теле. При кистоидном макулярном отеке происходит поражение желтого тела — самой важной части сетчатки, в которой фокусируются лучи света.

Опасность этого состояния еще и в том, что ранняя диагностика затруднена. Симптомы выражены нечетко. Поставить точный диагноз возможно только при проведении оптической томографии глаза и ангиографии сетчатки. В лечении заболевания важную роль играет прием противовоспалительных препаратов.

Как избежать осложнений после замены хрусталика?

Для того, чтобы избежать осложнений после удаления катаракты, следует соблюдать рекомендации окулиста. Это позволит ускорить процесс реабилитации и избежать осложнений.

- Не следует резко наклонять голову.

- Спать лучше на том боку, где находится здоровый глаз.

- Следить за тем, чтобы во время гигиенических процедур в прооперированный глаз не попадала вода.

- Избегать зрительных нагрузок. Меньше читать, смотреть телевизор, работать за компьютером.

- Принимать витамины, употреблять больше фруктов и овощей.

- Отказаться от вредных привычек, особенно от курения.

- Не поднимать тяжести, вес которых более 10 кг.

- Отказаться от управления автомобилем.

При соблюдении рекомендаций, данных врачом после замены хрусталика, осложнений удастся избежать.

Источник

Катаракта после травмы: диагностика, лечениеПо материалам Великой Отечественной войны, неосложненное течение после проникающих ранений наблюдалось только в 33,3%. В остальных 66,7% имели место осложнения, из коих самым частым был травматический иридоциклит. Если проникающая рана в роговице или склере имеет небольшие размеры и быстро склеивается, если при этом нет выпадения внутренних оболочек и сред глаза, раневой процесс может протекать очень спокойно, без болей и без признаков раздражения глаза. Он может закончиться излечением с сохранением хорошего зрения. Иногда такое ранение глаза, полученное в боевой обстановке, остается не замеченным ни самим раненым, ни врачами, лечащими его по поводу сопутствующих повреждений других органов (например, при множественных ранениях осколками мины или гранаты). О бывшем ранении глаза такие больные узнают иногда лишь значительно позже, при исследовании глаза офтальмологом, производимом по другому поводу. Ретроспективный диагноз в этих случаях ставится после обнаружения сквозного рубца в роговице, определяемого с помощью лупы или видимого в узком пучке света от щелевой лампы. В других случаях на глазном дне неожиданно обнаруживают признаки бывшего здесь прободного ранения склеры. При этом на рентгенограммах могут быть найдены тени инородного тела в глазу спустя много месяцев и даже лет после ранения. Впрочем, в большинстве случаев раньше или позже наличие в глазу инородного тела вызывает вспышку иридоциклита, которая и приводит такого больного к офтальмологу. Повреждение хрусталика при огнестрельных проникающих и сквозных ранениях глаза во многих случаях значительно отягощает течение раневого процесса. При всяком повреждении сумки хрусталика водянистая влага проникает в вещество хрусталика и вызывает помутнение, набухание и распад хрусталиковых волокон. Если раневое отверстие в капсуле хрусталика имеет очень малые размеры и если оно сразу же прикрывается срастающейся с ним тканью радужной оболочки, помутнение хрусталика может быть частичным (только в месте повреждения). Такое повреждение хрусталика не оказывает заметного влияния на течение раневого процесса. В дальнейшем помутнение может не прогрессировать, или же постепенно весь хрусталик Мутнеет (в течение многих месяцев, до года и больше). Иная картина имеет место при более значительных разрывах сумки хрусталика, особенно в зрачковой области, не прикрытой тканью радужки. В этих случаях помутнение и набухание вещества хрусталика могут быстро прогрессировать. Хрусталиковые массы выходят в переднюю камеру и нередко выпадают в раневое отверстие. Удаление их в момент хирургической обработки раны способствует хорошему ее заживлению. Однако, если значительная часть поврежденного хрусталика остается при этом не удаленной, хрусталиковые массы продолжают набухать и могут вызвать в последующие дни повышение внутриглазного давления. Не всегда удается нормализовать его с помощью миотиков, внутривенных инъекций гипертонического (10%) раствора хлористого натрия и других консервативных методов лечения. Может развиться картина острого приступа вторичной глаукомы, в связи с чем оказывается необходимой срочная операция выпускания набухших хрусталиковых масс через лимбальный разрез, сделанный копьевидным ножом.

Хрусталиковые массы могут, помимо повышения внутриглазного давления, вызывать и другие реактивные изменения, значительно осложняющие течение раневого процесса. Крупные частицы хрусталика могут механически раздражать богатые рецепторами ткани радужки и цилиарного тела. Еще важнее то, что продукты распада вещества хрусталика влияют нередко как химический раздражитель рецепторов, вызывающий развитие воспалительной реакции в глазу. При этом в части случаев удается обнаружить с помощью внутрикожной пробы повышенную чувствительность кожи к хрусталиковому белку (антигену). Это послужило основанием называть процесс в глазу «факоанафилактическим эндофталмитом» (Верхоф и Лемойн, М. Г. Рабинович, Л. В. Прицкер, Хейк и др.). Некоторые авторы (Штрауб, К. X. Орлов, Э. Ф. Левкоева и др.) считают причиной воспалительной реакции в глазу токсическое действие вещества хрусталика и продуктов его распада на ткани радужки и цилиарного тела («факогенетический» или «факотоксический» эндофталмит). По клинической картине трудно дифференцировать факоанафилактический эндофталмит от факотоксичеекого. Ирвайн, а также К. И. Голубева полагают, что такая дифференцировка возможна при патологогистологичееком исследовании энуклеированвых глаз. По данным Э. Ф. Левкоевой и К. И. Голубевой, токсическое воздействие хрусталиковых масс приводит к образованию инфильтрата, состоящего из мононуклеаров с примесью полинуклеаров и имеющего строго определенную локализацию: он напоминает абсцесс, обнаруживается только в поврежденном хрусталике и не распространяется на внутриглазные оболочки. В отличие от этого при факоанафилактическом иридоциклите инфильтрация в самом хрусталике почти отсутствует (К. И. Голубева) и обнаруживается только в участках радужки, тесно соприкасающихся с поврежденным хрусталиком. Верхоф, а также Ирвайн иначе описывают морфологические особенности факоанафилактического эндофталмита. По-видимому, вопрос этот нуждается в дальнейшем изучении. Наиболее важно отметить, что морфологические изменения и при факоанафилактическом, и при факотоксичееком процессах в глазу локализуются в основном в переднем отделе глазного яблока. Это позволяет отличить их от симпатизирующего воспаления, для которого наиболее характерны изменения в заднем отделе сосудистого тракта глаза. Для клинических целей нам представляется наиболее удачным термин «факогенная офталмия». Он охватывает все случаи воспаления, вызванного попаданием в полости глаза частиц хрусталика или продуктов его распада. Другие термины («факоана-филактическая» и «факотоксическая» офталмия) можно сохранить для тех случаев, когда удается с помощью внутрикожной пробы уточнить, является ли природа воспаления аллергической или токсической. В большинстве случаев травматическая катаракта не вызывает тяжелого воспалительного процесса в глазу. В дальнейшем хрусталиковые массы частично рассасываются в водянистой влаге, поглощаются и разрушаются макрофагами. Полное рассасывание наблюдается редко. Чаще отмечается образование в области зрачка сращенных с радужкой соединительнотканных шварт, в которых могут быть заключены остатки хрусталикового вещества и сумка хрусталика. Если выпавшие в переднюю камеру хрусталиковые массы вызывают и поддерживают тяжелое течение «факогенной офталмии», необходимо возможно раньше произвести операцию их выведения из глаза. Это вмешательство рекомендуется заканчивать тщательным промыванием передней камеры раствором пенициллина (2—5 тыс. ед. в 1 мл), что помогает вывести остатки хрусталиковых масс не только из передней, но и из задней камеры и одновременно является средством профилактики внутриглазной инфекции. Иное отношение к вопросу об операции при травматической катаракте должно быть в тех случаях, когда сумка хрусталика рано склеивается, внутриглазное давление не повышается, а воспалительный процесс в глазу либо не развивается, либо протекает относительно спокойно и стихает при комплексном (консервативном) лечении. В этих случаях не следует спешить с операцией извлечения травматической катаракты в армейском и фронтовом районах. Рекомендуется выждать, пока не будут ликвидированы все признаки травматического иридоциклита. Слишком ранняя операция может вызвать тяжелое обострение воспалительного процесса. Следует отметить, что закапывание в глаз эмульсии кортизона через каждые 2—3 часа (наряду с применением атропина и др. средств консервативного лечения) в ряде случаев быстро уменьшает воспалительную реакцию глаза при факогенной офталмии. Благодаря этому иногда оказывается возможным отсрочить операцию и производить её в более благоприятных условиях (на нераздраженном глазу). Применение кортизона или адренокортикотропного гормона показано и в послеоперационном периоде, если имеются признаки иридоциклита. В довоенные годы операция по поводу травматической катаракты считалась допустимой не ранее чем через полгода после ранения. Однако опыт Великой Отечественной войны показал, что при активной терапии все воспалительные явления в раненом глазу исчезают нередко в значительно более короткие сроки. В этих случаях оказалось возможным успешное извлечение травматической катаракты уже через 3—4 месяца после ранения (З. Г. Франк-Каменецкий и др.). Эта операция производится, как правило, в госпиталях внутреннего района. – Также рекомендуем “Кровоизлияние в стекловидное тело: диагностика, лечение” Оглавление темы “Осложнения травм глаза”:

|

Источник