Остеопороз после перелома лучевой кости

Остеопороз — хроническое заболевание, суть которого состоит в постепенном уменьшении минеральной плотности костей и повышении их хрупкости. Процесс может охватывать все элементы скелета или протекать локализовано. Остеопороз после перелома костей относится к очаговой разновидности патологии.

В области травмы происходит местное ускорение резорбции, процесс реабилитации затягивается на неопределенное время. Такие осложнения наблюдаются у каждого третьего человека, перенесшего переломы.

Патогенез посттравматического остеопороза

Эта разновидность болезни является вторичной. На фоне нейродистрофических нарушений происходит разрушение костной ткани, ускоряется вымывание кальция. Усугубляют положение сопутствующие сбои микроциркуляции и лимфообращения. Встраивание минералов в элементы скелета ухудшается. Поэтому регенерация костного разлома значительно замедляется.

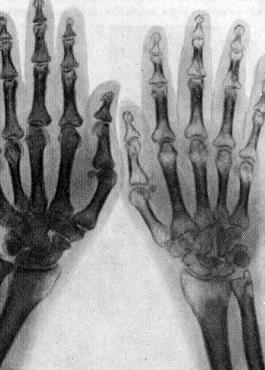

Формируются очаги (пятна) разрежения пораженного участка скелета, которые хорошо видны на рентгеновских снимках. Отсюда название формы заболевания — пятнистый остеопороз.

На патологический процесс реагируют окружающие мягкие ткани и сухожильно-связочный аппарат прилегающих суставов. В свою очередь, это негативно сказывается на реабилитации пациента.

Наиболее часто страдают бедро, голеностоп, лучевая кость, плечевой сустав. Особенно опасны в этом плане переломы со смещением. Локальное развитие остеопороза в травмированной области описал доктор Зудек.

Синдром, названный его именем, чаще развивается у пожилых людей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, негативными факторами являются алкоголизм, наркомания и вынужденный прием некоторых лекарств.

Почему развивается пятнистый остеопороз

У четырех пациентов из пяти посттравматическая форма патологии выявляется в достаточное ранние сроки — через две-три недели после травмы. Поэтому не все медики разделяют мнение, что нейродистрофический процесс в костях развивается вследствие вынужденной иммобилизации после перелома рук или ног. Этиология этой локальной формы остеопороза не окончательно установлена.

Нередко резорбция развивается после операций на костях, некорректно проведенных костно-мозговых пункций, внутрисуставных блокад, нарушениях техники иммобилизации. К возникновению синдрома Зудека после перелома может привести несоблюдение пациентом врачебных рекомендаций.

На развитие пятнистого остеопороза оказывают влияние фоновые, или провоцирующие, факторы. К ним относятся следующие моменты:

- переохлаждение пораженной конечности;

- локальное воспаление мягких тканей и надкостницы в области полученной травмы;

- снижение иммунной защиты;

- наличие онкологических и других серьезных заболеваний, в том числе аутоиммунного характера;

- нарушения обмена минералов различного генеза;

- эндокринологическая патология, в частности некомпенсированный сахарный диабет, опухоль гипофиза или надпочечников;

- хронические перегрузки.

Проявления патологии

Процесс резорбции некоторое время происходит скрытно, так как пациента больше всего беспокоят боли в области травмы и вынужденная неподвижность пораженной конечности. Постепенно неприятные симптомы должны стать менее выраженными, но при развитии синдрома Зудека они не проходят и даже имеют тенденцию к усилению.

Болевой синдром в этом случае отличается стойкостью, интенсивностью и разнообразием проявлений. Чаще боли имеют ноющий, грызущий, сверлящий характер, усиливаются по ночам и на фоне физической усталости, стрессов, мало поддаются действию противовоспалительных, обезболивающих средств и другим методам терапии. Характерна иррадиация болей по всей конечности.

При осмотре пораженной области доктор отметит следующие патологические моменты:

- отечность мягких тканей;

- покраснение кожи с синюшным оттенком;

- болезненность при прикосновениях;

- ограничения движений;

- хруст или скрип в контактном суставе;

- значительное снижение силы в прилегающих к нему мышцах.

Способы выявления болезни

Основной метод диагностики — рентгенография травмированной вследствие перелома кости. При этом выявляется пятнистый остеопороз, для которого характерно появление очагов пониженной минеральной плотности. Обычно они имеют округлую форму и хаотичное расположение.

Основной метод диагностики — рентгенография травмированной вследствие перелома кости. При этом выявляется пятнистый остеопороз, для которого характерно появление очагов пониженной минеральной плотности. Обычно они имеют округлую форму и хаотичное расположение.

Характерные признаки: множественные очаги повышенной прозрачности в дистальных областях голени или фаланг, которые не имеют четких контуров и визуализируются на неизмененном фоне кости.

При обследовании на МРТ видна возросшая пористость костной структуры.

Как справиться с проблемой

Комплексное лечение локального остеопороза включает следующие разделы:

- лекарственные препараты;

- физиотерапевтические процедуры;

- лечебная физкультура и дыхательная гимнастика;

- психотерапия;

- охранительный режим с исключением переохлаждений, физических перегрузок и стрессов;

- нормализация питания.

Терапия длительная, об этом нужно предупредить пациента. Он должен быть уверен в возвращении здоровья при условии тщательного следования врачебным рекомендациям. В этом случае прогноз болезни благоприятный.

Использование лекарственных средств

Основными задачами медикаментозного лечения являются замедление очагового разрежения, усиление остеосинтеза и ускорение встраивания кальция в костные структуры. Также необходимо уменьшить болевой синдром и улучшить психо-эмоциональный фон.

Чтобы укрепить кости, врачи назначают Миакальцик, Кальций D3 Никомед, препараты из группы бисфосфонатов. Иногда применяются эстрогены, глюкокортикоидные гормоны. Обязательным является курсовой прием витаминно-минеральных комплексов, обогащенных кальцием и витамином D.

Для снятия мучительного болевого синдрома коротким курсом используют нестероидные противовоспалительные средства (Кеторол, Мовалис). В запущенных случаях для нормализации психологического состояния назначают антидепрессанты. Также необходимы витамины, иммуностимуляторы, седативные средства растительного происхождения.

Вспомогательные методы воздействия

В реабилитационном периоде физиотерапия усиливает действие лекарственных средств. С помощью различных процедур можно уменьшить боли и нормализовать мышечный тонус, улучшить обмен веществ и регенерацию в костной ткани.

Наиболее эффективны следующие методики:

- электрофорез с растворами кальция и других минералов на поврежденную область;

- фонофорез с использованием сосудистых и противовоспалительных средств;

- электростимуляция мышц в области перелома;

- массаж пораженной конечности с исключением болевых ощущений.

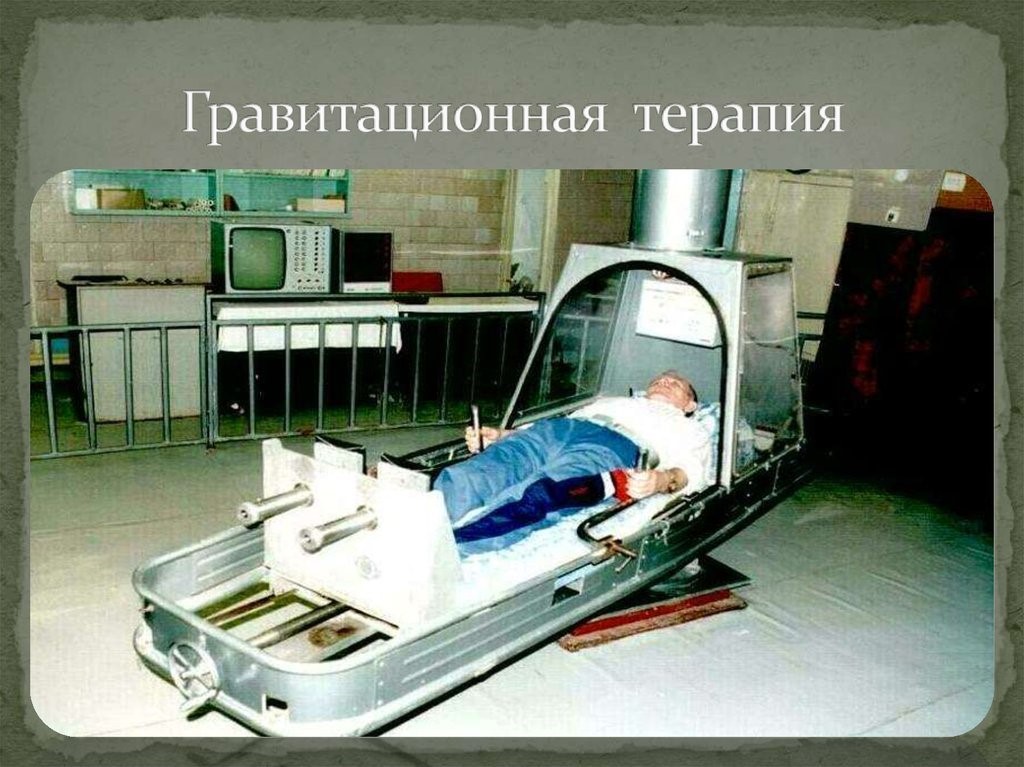

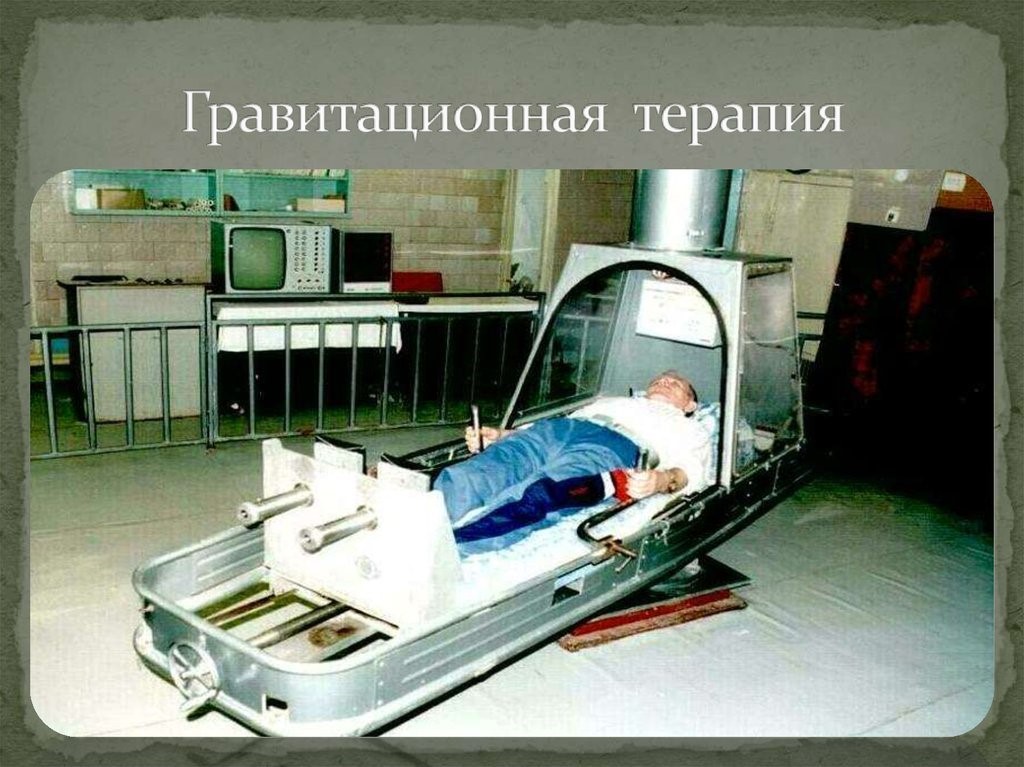

В некоторых лечебных центрах используется гравитационная терапия. Во время процедуры с помощью специальных аппаратов усиливается приток крови к ногам за счет гравитационного воздействия.

Это способствует усиленному поступлению кислорода и питательных веществ к пострадавшим отделам скелета. Искусственная стимуляция метаболизма формирует дополнительные капилляры, что ускоряет восстановление костных участков и уменьшает очаги деминерализации.

В процессе восстановления большая роль отводится лечебной гимнастике. Применение ЛФК приводит к следующим результатам:

- улучшение обмена веществ и состояния сердечно-сосудистой системы;

- восстановление утраченного из-за болезни двигательного стереотипа;

- увеличение сократительной способности и силы мышц;

- профилактика образования контрактур;

- создание позитивного настроя и уверенности в излечении.

Чтобы добиться положительной динамики и быстрее вернуться к активной жизни, пациент должен регулярно выполнять упражнения в домашних условиях, постепенно наращивая нагрузки.

После адекватной комплексной терапии контрольная магнитно-резонансная томография показывает увеличение толщины кортикального слоя, костных трабекул, возрастание минерализации участков скелета.

Корректировка питания

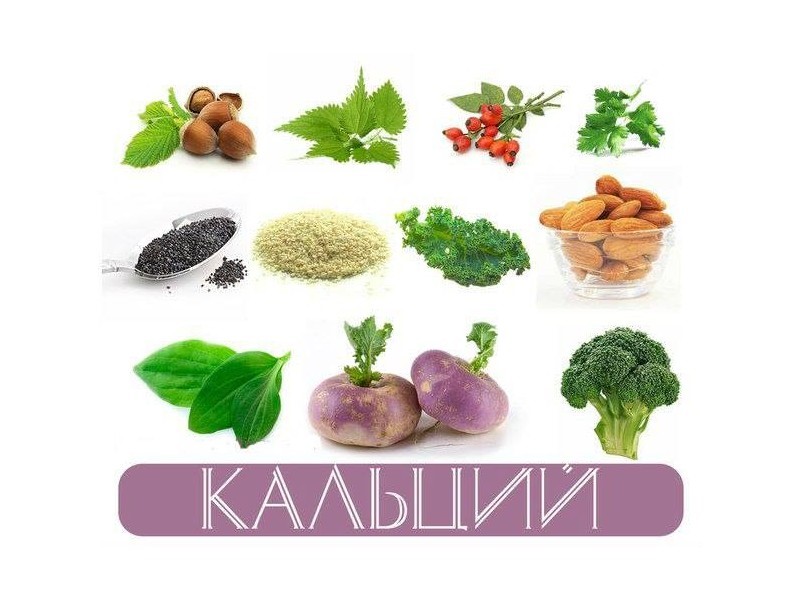

Большое значение имеет изменение диеты. Питание должно быть отрегулировано так, чтобы кальций и витамины поступали в достаточном количестве, быстро усваивались. Для этого рацион обогащается следующими продуктами:

- молоко и молочнокислые производные;

- твердые сыры;

- жирная морская рыба, морепродукты;

- яйца;

- овощи, зелень;

- фрукты, ягоды;

- орехи.

Из хлебо-булочных продуктов предпочтение следует отдавать изделиям грубого помола с отрубями, семечками. Нужно больше пить полезных напитков: отваров ягод шиповника, свежевыжатых овощных и фруктовых соков, зеленого чая, минеральной воды, соответствующей кислотности желудочного сока.

Следует исключить или резко ограничить кофе, крепкий чай, газированные напитки, алкоголь. Также нужно меньше есть мяса, печени, яблок и других продуктов, богатых железом, препятствующих активному всасыванию минералов в кишечнике. Чтобы не было белкового голодания, диетологи рекомендуют употреблять горох, фасоль и другие бобовые, ценные высоким содержанием растительного белка.

Такая диета должна неукоснительно соблюдаться и стать частью образа жизни, как минимум на 1—2 года.

Как предотвратить осложнения переломов

От получения травм никто не застрахован. Перелом любой кости может обернуться серьезными осложнениями, в том числе развитием посттравматического остеопороза. Чтобы этого не произошло, нужно соблюдать предписания травматолога-ортопеда — исключить нагрузки, переохлаждение. После снятия гипса постепенно расширять двигательный режим.

Большое значение имеет забота о здоровье с раннего возраста. Нужно вести здоровый образ жизни, исключив употребление алкоголя и табака, много двигаться, бывать на свежем воздухе. Человек должен получать достаточное количество минералов и питательных веществ с едой и витаминными комплексами. Эти простые меры помогут избежать проблем с костями. Если организм не будет испытывать дефицита кальция и витамина D, перелом не обернется дополнительными проблемами.

Заключение

Возникновение остеопороза после перелома значительно замедляет реабилитацию пациента. Патология плохо поддается лечебному воздействию. Поэтому важно ранее выявление очаговой резорбции и назначение комбинированной активной терапии. Для выздоровления пациент должен скрупулезно выполнять все врачебные рекомендации.

Источник

Диффузный остеопороз – заболевание костей, которое является следствием дисбаланса между образованием и разрушением костной ткани. Эту патологию выявляют преимущественно у лиц пожилого возраста, но заболевание встречается и у молодых людей. Особенностью диффузного остеопороза является образование патологических очагов во многих костях. Диагностику заболевания в Юсуповской больнице проводят с помощью новейшей аппаратуры ведущих мировых производителей. Ревматологи проводят комплексную терапию диффузного остеопороза.

Термин «остеопороз костей» некорректный, поскольку слово остеопороз уже содержит в себе корень «остео», что означает «кость». Заболевание имеет системный прогрессирующий характер, основным признаком которого является снижение плотности и нарушение структуры костной ткани. Основной опасностью при остеопорозе является возникновение переломов кости вследствие незначительных нагрузок. Переломы приводят к обездвиживанию пациента.

Тяжёлые случаи заболевания доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории обсуждают на заседании Экспертного Совета, коллегиально вырабатывают тактику ведения пациента. Реабилитологи составляют каждому пациенту индивидуальный план восстановительной терапии. Специалисты клиники реабилитации отпускают новейшие физиотерапевтические процедуры, делают массаж, проводят занятия лечебной физкультуры. Комплексный подход к лечению диффузного остеопороза позволяет стабилизировать состояние пациента, улучшить качество жизни.

Причины и механизмы развития диффузного остеопороза

Постклимактерический остеопороз развивается у женщин после 60 лет. Заболевание связано с низкой выработкой женских половых гормонов после наступления менопаузы. Старение человеческого организма сопровождается нарушением структуры костной ткани. В пожилом возрасте снижается плотность костной ткани, в различных костях возникают патологические очаги, развивается старческий остеопороз. У пациентов, которые длительное время принимают глюкокортикоиды, нарушается структура костной ткани. В этом случае развивается глюкокортикоидный остеопороз.

Причиной вторичного диффузного остеопороза могут быть следующие заболевания:

- Сахарный диабет;

- Хроническая болезнь почек с развитием почечной недостаточности;

- Первичный гиперпаратиреоз (доброкачественное новообразование паращитовидной железы;

- Хроническая обструктивная болезнь лёгких.

Диффузный остеопороз развивается при наличии длительного дефицита кальция и витамина D в организме человека. Это случается тогда, когда кальций и витамина Д мало содержится пище. Заболевание возникает у пациентов, страдающих заболеваниями органов пищеварения, которые сопровождаются нарушением всасывания полезных веществ. К факторам риска, которые повышают вероятность развития диффузного остеопороза, относится женский пол, генетическая предрасположенность к заболеванию, возраст, малая подвижность, недостаточная или избыточная масса тела, хрупкое телосложение.

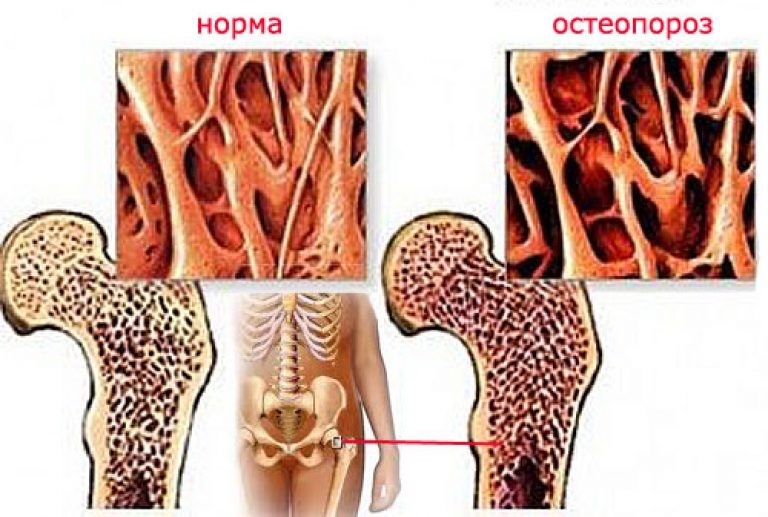

В организме человека постоянно происходят два противоположных процесса – образование и разрушение костной ткани. Кость представляет собой сложную сеть взаимно соединенных и перекрещивающихся костных балок. Направление их хода и прочность позволяют противодействовать механическим нагрузкам, которые действуют на кость. Характер нагрузок в течение жизни человека изменяется. Косная ткань вынуждена приспосабливаться к новым условиям и сохранять устойчивость. Постоянно происходит процесс ремоделирования кости – костные балки разрушаются в одном месте и формируются в другом.

За разрушение костной ткани отвечают специальные клетки – остеокласты. Формирование новых костных балок осуществляется остеобластами. Они формируют костный матрикс, в который откладываются соли кальция, обеспечивающие прочность кости построенной конструкции. При усилении процессов разрушения костной ткани в сочетании с ослаблением процессов образования кости развивается остеопороз. Если в кости поступает недостаточно солей кальция, они становится мягкими, перестают выполнять опорную и каркасную функции.

Симптомы диффузного остеопороза

Диффузный остеопороз протекает скрытно, без выраженных признаков заболевания. Очень часто первым симптомом заболевания является перелом, который возник при незначительной нагрузке. Врачи начинают проводить обследование и выясняют, что причиной нарушения целостности кости является остеопороз.

Существуют симптомы, которые позволяют заподозрить болезнь на более ранней стадии, до появления переломов. Часто пациентов беспокоит изменение осанки, уменьшение роста, появление сутулости, ускоренное разрушение зубов. Один из основных признаков, которые позволяют заподозрить развитие остеопороза, является боль в костях. Вначале она появляется при перемене погоды, затем присутствует постоянно. Пациенты предъявляют жалобы на боль в позвоночнике, предплечье, кистях, бедре. Часто боли усиливаются при механической нагрузке, длительном нахождении в неудобной позе. При резком снижении высоты позвонков боль локализуются в спине, поясничной области. При дефиците кальция в крови появляются мышечные судороги.

Осложнения диффузного остеопороза

Наиболее опасным осложнением остеопороза являются переломы. При диффузном характере заболевания они могут возникать в позвонках, шейке бедра, плече. Остеопороз позвоночника приводит к развитию компрессионных переломов даже при воздействии незначительной нагрузки (приземлении после прыжка или при падении с высоты собственного роста). Переломом позвоночника или шейки бедра приводит к неподвижности пациента, развитию пролежней, застойной пневмонии, инфекционным осложнениям, тромбозам. Снизить летальность от переломов шейки бедра способно раннее оперативное лечение, но его невозможно провести у многих пожилых пациентов в связи с наличием тяжёлых сопутствующих заболеваний. При остеопорозе позвоночника операции не выполняют вообще. Поэтому единственно эффективным методом лечения диффузного остеопороза является ранняя диагностика и комбинированная консервативная терапия. Только так можно избежать развития переломов.

При наличии симптомов диффузного остеопороза ревматологи Юсуповской больницы назначают рентгенологическое исследование. Традиционная рентгенография не способна оценить степень развития остеопороза, да и провести исследование всех костей, чтобы выявить диффузный характер заболевания, сложно.

Диагностика диффузного остеопороза проводится с помощью денситометрии. Различают следующие виды обследования костей на остеопороз:

- Двухэнергетическую рентгеновскую компьютерную денситометрию;

- Компьютерно-томографическую денситометрию;

- Ультразвуковую денситометрию.

При рентгеновской денситометрии проводят рентгенографию костей в стандартных точках (шейке бедренной кости, поясничном отделе позвоночника, лучевой кости). После получения рентгеновского изображения специальная компьютерная программа вычисляет плотность костной ткани в интересующей врача зоне и сравнивает его с показателями, которые характерны для здорового человека такого же возраста или для здорового человека в возрасте 40 лет.

При компьютерно-томографической денситометрии проводят компьютерную томографию на мультиспиральном томографе. Затем рассчитывают костную плотности и сравнивают её с эталонной плотностью. Преимуществом компьютерно-томографической денситометрии является высокая точность исследования, возможность расчёта плотности костной ткани независимо от веса пациента, наличия металлических конструкций, спаек, которые могут затруднять получение результатов при обычной рентгеновской денситометрии. Недостатком этого метода исследования является повышенная лучевая нагрузка на организм пациента.

При ультразвуковой денситометрии проводят измерение скорости прохождения ультразвуковой волны по костной ткани. Если плотность костной ткани снижена, она более рыхлой. Звуковые волны проводятся по такой кости медленней. При выполнении ультразвуковой денситометрии для определения плотности используют поверхностно расположенные кости – фаланги пальцев, лучевую кость на предплечье, переднюю поверхность большеберцовой кости, пятую плюсневая кость на стопе.

Лабораторные исследования имеют вспомогательное значение в диагностике диффузного остеопороза. Маркеры (остеокальцин, В-crosslaps, костная фракция щелочной фосфатазы, пиридинолин) позволяют оценить выраженность диффузного остеопороза и динамику прогрессирования заболевания, но их диагностическая значимость ниже, чем денситометрии. При обследовании пациента с подозрением на нарушение плотности костной ткани врачи Юсуповской больницы используют следующие важные лабораторные показатели:

- Уровень ионизированного кальция;

- Паратгормона;

- 25-гидроксивитамина D;

- Гормонов щитовидной железы.

У женщин определяют содержание в крови половых гормонов (эстрадиола, тестостерона), у мужчин – уровень свободного тестостерона крови.

Как лечить остеопороз костей

Диффузный остеопороз – сложная многофакторная проблема. В развитии заболевания повинны эндокринные, возрастные, поведенческие факторы. В Юсуповской больнице в лечении пациентов, страдающих диффузным остеопорозом, принимают участие врачи нескольких профилей (ревматолог, эндокринолог, кардиолог, невролог).

Основными задачами при лечении остеопороза являются наращивание костной массы, предотвращение развития переломов, полное устранение или снижение болевого синдрома, обеспечение для пациентов оптимального двигательного режима. Эндокринологи проводят лечение основных заболеваний, вызывающих диффузный остеопороз (тиреотоксикоза, гипотиреоза, гипогонадизма, болезни и синдрома Иценко-Кушинга). Ревматологи для наращивания костной массы проводят терапию препаратами кальция, витамином D, лекарствами из группы бисфосфонатов – фосамаксом, форозой, фосавансом, зометой.

Кальций и витамин D и кальций направлены на увеличение образования костной ткани за счёт повышения поступления кальция в организм пациента. Бисфосфонаты подавляют костную резорбцию (распад кости). Основным эффектом бисфосфонатов является блокирование работы остеокластов – клеток, которые отвечают за разрушение костной ткани. Препараты этой группы пациенты принимают длительно, в течение десяти лет. Алендронат натрия (фосамакс, фороза) принимают один раз в неделю, другие препараты можно принимать один раз в месяц или один раз в несколько месяцев. Бисфосфонаты при остеопорозе обладают высоким профилем эффективности и безопасности. При правильно подобранном лечении плотность костной ткани повышается на 5-10% в год, что многократно снижает риск развития переломов.

Диета при диффузном остеопорозе направлена на обеспечение поступления в организм достаточного количества витамина D и кальция, которые необходимы для образования новой костной ткани. Наиболее богаты кальцием молочные продукты, капуста (в том числе брокколи), рыба, различные орехи. Основной источник поступления витамина D в организм – рыба или рыбий жир. Значительное количество витамина D образуется в коже при воздействии солнечных лучей. Диета при диффузном остеопорозе является только одним из элементов лечения заболевания. Для устранения длительно формирующегося хронического дефицита витамина D в организме врачи назначают их в виде таблеток.

Профилактика диффузного остеопороза

Профилактика нарушения плотности костной ткани направлена на устранение факторов риска остеопороза. Чтобы обеспечить достаточное поступление кальция и витамина D с пищей следует питаться продуктами, богатыми кальцием. Следует снизить потребление алкоголя, напитков и продуктов, которые содержат кофеин.

Длительный приём препаратов витамина D и кальция с профилактической целью позволяет снизить риск развития остеопороза. Прием умеренных доз кальция с витамином D в течение 3-4 лет позволяет улучшить плотность костной ткани и не приводит к развитию побочных эффектов. Достаточно принимать 500 мг кальция карбоната с 200 МЕ витамина D дважды в день. Для профилактики остеопороза врачи назначают кальцемин адванс также по 1 таблетке дважды в сутки или кальций Д3 Никомед по 1 таблетке 2 раза в сутки. Витамин D и препараты кальция безопасны даже при наличии мочекаменной болезни. Вопрос о проведении профилактической терапии ревматологи решают после консультации эндокринолога.

Следующий фактор, который позволяет предотвратить развитие диффузного остеопороза – физическая нагрузка. Реабилитологи Юсуповской больницы составляют для каждого пациента индивидуальный комплекс гимнастических упражнений, которые позволяют увеличить нагрузку на кость и стимулировать её укрепление. После того, как пациенты освоят эти упражнения под руководством старшего инструктора ЛФК в клинике реабилитации, они могут заниматься самостоятельно в домашних условиях.

Женщинам в период менопаузы для профилактики диффузного остеопороза эндокринологи проводят заместительную гормональную терапию. Гормональные средства позволяют длительное время «имитировать» нормальную функцию яичников и снизить риски, которые связаны с угасанием естественной гормональной функции. При подозрении на остеопороз следует контролировать функцию щитовидной железы. Для этого достаточно выполнить ультразвуковое исследование и определить уровень в крови тиреотропного гормона, антител к тиреопероксидазе. При обращении пациентов в Юсуповскую больницу врачи контролирую уровень ионизированного кальция. Для того чтобы пройти лечение обследование при наличии факторов риска развития диффузного остеопороза, звоните по телефону контакт центра.

Источник