Остеосинтез при переломе позвоночника

Через 10 месяцев врач может удалить крепежные элементы с прооперированного участка. К этому времени костная ткань полностью восстанавливается, а суставы функционируют достаточно хорошо. Спустя еще две недели пациент может выполнять привычные физические нагрузки и жить обычной жизнью.

Суть остеосинтеза: что это за процедура

При остеосинтезе костные обломки фиксируются специальной металлоконструкцией. Это необходимо для того, чтобы поврежденная кость срослась быстро, правильно и надежно.

Самое главное для успешного заживления перелома — сохранить кровоснабжение обломков кости. При травме кровоток уже нарушен, а любая хирургическая операция только усугубляет положение. Остеосинтез позволяет сохранить кровоток, обеспечивает хорошую фиксацию, и при этом не является травматичной процедурой. В некоторых случаях его можно проводить, не делая дополнительных разрезов вдоль линии перелома.

При операции используют два метода фиксации:

- Шинирование. При наложении шины именно на нее ложится основная силовая нагрузка, а обломки кости уже не могут сохранять подвижность. В качестве шины используют импланты — пластины или штифты, а также аппараты внеочаговой фиксации. Когда это необходимо, врач устанавливает фиксатор, который допускает скольжение обломков кости вдоль импланта (интрамедулярный штифт) или зафиксирует их в определенном положении. При производстве имплантов используют нержавеющую сталь, титановые сплавы, аутокость и гомокость, а также полимерные рассасывающиеся материалы. При осевой нагрузке жесткость металлических имплантов такая же, как у костной ткани, но при сгибании и скручивании имплант может деформироваться.

- Компрессия. Компрессионные пластины стягиваются при помощи специальных шурупов перпендикулярно поверхности излома. При этом методе используют аппараты внеочаговой фиксации и стягивающие петли. Так костные осколки фиксируются в состояние плотного контакта, но без излишнего натяжения.

Область применения остеосинтеза

Метод остеосинтеза хорошо зарекомендовал себя при травмах следующих участков тела:

- зоны надплечья, плечевого сустава, плеча и предплечья;

- локтевого сустава;

- тазовых костей;

- ключицы;

- тазобедренного сустава;

- голени и голеностопа;

- бедра;

- кисти;

- стопы.

Показания к остеосинтезу

Неосложненные переломы не требуют проведения остеосинтеза, ведь костная ткань хорошо восстанавливается и при консервативном клиническом лечении под наблюдением специалиста.

Показания к проведению операции могут быть абсолютными — в том случае, когда остеосинтез необходим, чтобы сохранить здоровье и качество жизни пациента, и относительными.

Абсолютными показаниями являются переломы:

- локтевого отростка, с травмой сустава и суставной сумки;

- надколенника;

- шейки бедра со смещением осколков;

- пяточного сустава;

- голеностопа;

- стопы;

- берцовой и большеберцовой кости;

- ключицы.

Остеосинтез будет показан при травмах, которые невозможно вылечить консервативными методами и если врачам сложно устранить смещение костных осколков. Абсолютными показаниями являются переломы, при которых травмированы сосудистые связки, есть угроза повреждения тканей, нервных окончаний или сосудов.

Врач может использовать остеосинтез, если при консервативном лечении произошло неправильное срастание перелома или образовался ложный сустав.

Относительные показания для остеосинтеза:

- желание пациента сократить сроки выздоровления. Чаще всего это необходимо профессиональным спортсменам или военнослужащим;

- незначительное количество костных обломков;

- сильный болевой синдром при неправильном срастании перелома;

- ущемление нервов в ходе срастания перелома;

- переломы, заживление которых происходит долго и тяжело.

Противопоказания к проведению остеосинтеза:

- состояние шока;

- политравма (большое число повреждений);

- воспалительные заболевания травмированного участка тела;

- остеомиелит;

- заболевания костей – туберкулез, онкологическое поражение (также вторичные метастазы кости);

- флегмоны и абсцессы в месте предстоящей операции;

- тяжелое поражение нервной системы, органов дыхания, хронические заболевания других органов и систем;

- артрит суставов в области операции;

- онкологические заболевания крови;

- возраст пациента старше 70–75 лет.

Виды остеосинтеза

В зависимости от времени, прошедшего с момента травмы до операции, остеосинтез делится на 2 типа:

- Первичный. В этом случае «собрать» кость при помощи имплантов удается в первые 12 часов после получения травмы.

- Отсроченный. Если операция проводится спустя 12 часов после травмы.

Если был проведен отсроченный остеосинтез, это не означает, что помощь «запоздала» или что время упущено. Какой вид операции будет предпочтительнее именно для каждого случая, решает врач.

По видам доступа к травмированной кости операция может быть:

- Малоинвазивной — когда крепежные элементы можно ввести через небольшие разрезы. Так пациент легче перенесет операцию, а реабилитационный период сократится.

- Открытой. В этом случае на месте перелома делают операционный разрез.

По месту, куда накладывается крепеж, остеосинтез бывает:

- Наружный.

- Дистракционно-компрессионный. В этом случае на место перелома врач устанавливает аппарат с наружной фиксацией.

Ультразвуковой. В этом случае при остеосинтезе используют аппараты УЗ. Это гарантирует быструю фиксацию костей благодаря заполнению поврежденных каналов кости биополимерным конгломератом.

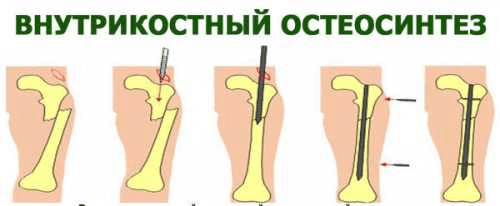

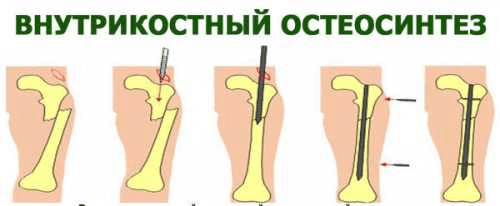

При погружном методе остеосинтеза применяются следующие техники проведения операции:

- интрамедуллярная, когда крепежная спица или шифт устанавливается в спинномозговой канал;

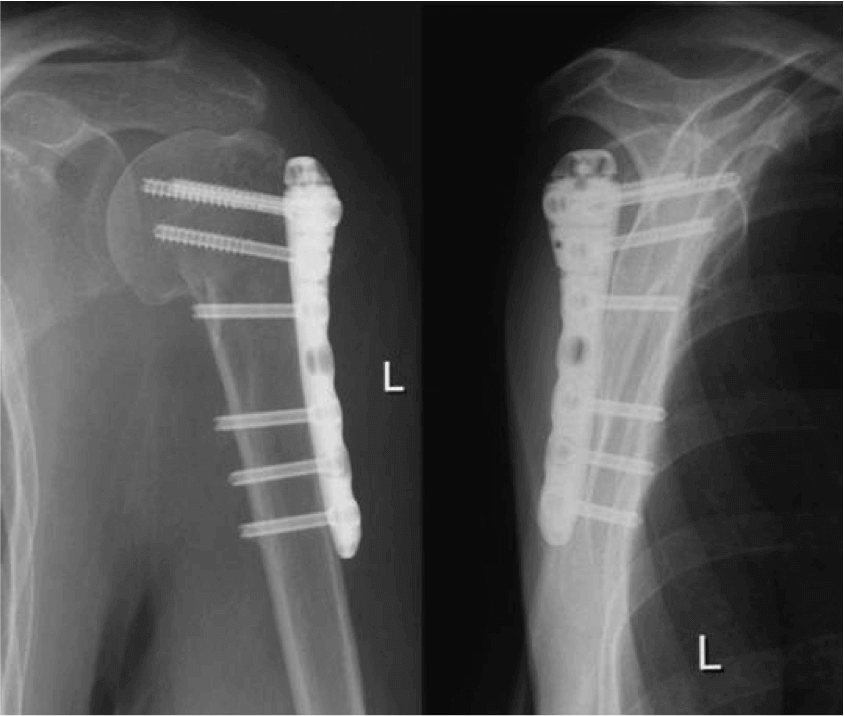

- накостная, когда пластины крепятся к кости снаружи;

- чрескостная, когда крепеж охватывает кость в месте перелома;

- пересадка костной ткани, когда в качестве фиксатора используется кость пациента.

Устаревший метод остеосинтеза — операция по Веберу, когда обломки кости врач фиксирует металлическими спицами и проволокой.

Какая именно операция будет проведена пациенту, решает врач. Решающее значение будут иметь данные томографии или рентгеновского снимка места травмы.

Челюстно-лицевой остеосинтез

В челюстно-лицевой хирургии при помощи остеометаллосинтеза можно устранить:

- врожденные дефекты лица или челюсти;

- последствия травм, переломов костей черепа;

- деформации костей.

Также можно изменить форму челюсти. Для этого должны быть изготовлены специальные ортодонтические конструкции. Затем врач установит их на проблемные зоны по методике краевого прилегания.

Остеосинтез при помощи ультразвука

При ультразвуковом остеосинтезе костные участки склеивают между собой при помощи ультразвука. Метод основан на явлении адгезии – межмолекулярном взаимодействии в поверхностном слое тканей. За счет адгезии происходит сцепление разнородных поверхностей тел.

При этом между обломками кости хирург размещает специальную мономерную смесь. Электрический генератор создает электромагнитные колебания, которые специальный прибор преобразует в ультразвук и направляет в зону перелома.

Мономерная костная смесь меняет свою структуру и создает конгломерат, крепко сваривающий обломки кости. При этом образуется прочный шов, сравнимый с тем, что остается при работе сварочного аппарата.

Таким образом поры и каналы слома кости заполняет биополимерный конгломерат. И между поврежденными элементами возникают надежные механические связи.

Однако ультразвуковой остеосинтез может провоцировать развитие атрофических процессов в тканях, соприкасающихся с полимером. Поэтому метод не может быть рекомендован пациентам с тяжелыми травмами и слабым иммунитетом.

Реабилитационный период

Для того, чтобы пациент максимально быстро восстановил качество жизни, реабилитационные мероприятия важно начинать на 2–3 день после того, как проведен остеосинтез. Какими они будут и как долго продлятся, определяет врач. При этом он учитывает:

- насколько сложен перелом;

- насколько сложна проведенная операция и какие конструкции были использованы;

- где находится повреждение;

- возраст, психологическое и физическое состояние пациента;

- насколько быстро идет процесс восстановления здоровья.

Программа реабилитации включает в себя физиотерапию, лечебную физкультуру, занятия в бассейне, психологическую адаптацию, возвращение трудовых навыков, массаж, полноценное питание. Пациент гораздо быстрее вернется к привычному образу жизни, если откажется от вредных привычек, даст себе возможность отдохнуть и больше времени начнет проводить на свежем воздухе.

Время реабилитации можно разделить на несколько этапов:

- Ранний. Он продолжается 2–3 недели после остеосинтеза. Далее возможна выписка пациента из стационара.

- Ближайший послеоперационный. Его проводят в последующие 2–3 месяца после операции.

- Поздний послеоперационный. Временные рамки этого этапа — 3–6 месяца с момента остеосинтеза;

- Период восстановления функций. Наступает после шестого месяца с момента операции.

После остеосинтеза пациент от 2 до 5 дней должен находиться в состоянии покоя. Организм привыкает к своему новому состоянию, место операции отекает. Справиться с неприятными ощущениями помогают обезболивающие препараты и врачебный уход. Вакуумный дренаж с места операции удаляют спустя 2 дня, швы снимают на 8–14 день, в зависимости от того, на каком участке проведена операция.

Уже с 3 дня необходимо начинать двигать прооперированной конечностью. Сначала это может быть статическое напряжение, потом — лечебная гимнастика. Это позволит улучшить ток лимфы и крови. Риск возникновения осложнений при этом уменьшается.

Сначала врач сам помогает пациенту согнуть и разогнуть конечность, выполнить вращение. Затем день ото дня нагрузку необходимо увеличивать, а в случае операции на суставах ноги ее нужно выполнять на тренажерах.

Излишняя нагрузка может привести к образованию костных мозолей. Поэтому осваивать дополнительные движения без разрешения врача запрещено.

При реабилитации пациента хорошо зарекомендовали себя:

- Лечебный массаж. Может проводиться только после дуплексного сканирования вен и исключения подозрения на тромбоз.

- Физиотерапия: КВЧ-терапия, ультразвук, электрофорез, УФ-облучение, индуктотермия, диатермия, грязелечение, парафиновые аппликации, магнитотерапия, электромиостимуляция. Лечебные процедуры могут быть назначены с третьего дня после операции.

- Занятия в бассейне. Приступать к их выполнению следует не раньше, чем спустя месяц после остеосинтеза, продолжительность занятия не должна превышать 30 минут. Важно, чтобы пациент погружался в воду до такого уровня, чтобы прооперированный участок не испытывал дискомфорта.

Социально-бытовая реабилитация. Пациенту необходимо заново учиться выполнять привычные бытовые задачи — при помощи специальных приспособлений и с учетом ограничений, постоянных или временных. Иногда приходится осваивать новую профессию, если это необходимо для сохранения здоровья и чтобы исключить возможность получения аналогичной травмы. Выработка новых привычек и освоение навыков дают хорошие результаты — после операции человек может жить полноценно и качественно.

Источник

Перелом позвоночника – травма, способная полностью изменить и перечеркнуть привычные будни. Жизнь и здоровье человека, получившего такое повреждение, зависит от вида и уровня перелома, правильности транспортировки в больницу и времени получения квалифицированной помощи.

Причины перелома позвоночника

- Приложение силы, превышающей прочность нормальных костных структур. Обычно к такому эффекту приводит резкая перемена положения тела при падении, ударах, экстренном торможении транспорта с инерционным продолжением движения туловища

- Патологические переломы из-за нарушения структуры тел и дужек позвонков при остеопорозе (возрастном, связанном с длительным приемом стероидных гормонов), разрушении костей опухолью, воспалительным процессом

Чем опасен перелом позвоночника

Позвоночный столб поддерживает туловище, служит оболочкой для спинного мозга, из отверстий между позвонками выходят корешки спинномозговых нервов, обеспечивающих работоспособность всех органов. Главный критерий тяжести травмы – сохранение или нарушение стабильности после перелома позвоночника:

- Стабильный перелом – сохраняются основные опорные свойства позвоночника, нет смещения позвонков относительно друг друга или они не критичны

- Нестабильный перелом – позвоночник теряет свою основную несущую функцию, есть риск сдавления или разрушения вещества спинного мозга, корешков спинномозговых нервов

При обследовании у пациентов выявляются провалы в чувствительных и двигательных функциях, нарушается работа органов малого таза. Если такими симптомами проявляется свежий перелом позвоночника, лечение необходимо проводить незамедлительно. Пациента экстренно оперируют: устраняют воздействие осколков на спинной мозг, скрепляют разрушенные структуры между собой.

Чтобы легче понять, в каких случаях появляется нестабильность, вспомним анатомическое строение позвоночника и разберем условно выделенные опорные колонны. Если смотреть спереди назад, то сначала идут тела позвонков, соединенные спереди передней, а сзади – задней продольной связкой позвоночника, скрепляющие отдельные элементы в общую конструкцию. Задняя связка одновременно составляет переднюю границу спинномозгового канала – хранилища спинного мозга. По бокам и сзади этот канал образован дугами, отростками и связками. Каждые верхний и нижний позвонок дополнительно соединяется мелкими суставами.

- Передняя опорная колонна – передняя часть тел и передняя продольная связка

- Средняя опорная колонна – задние части тел и задняя продольная связка

- Задняя опорная колонна – дуги, отростки позвонков и соединяющие их пластинки и связки

Перелом передней опорной колонны – стабильный. При повреждении задней опорной колонны степень смещения зависит от тяжести поражения задней продольной связки. Комбинированное разрушение двух или сразу трех колонн – признак нестабильности.

Виды перелома позвоночника

По месту повреждения позвонка: Перелом тела, дужек или отростков или их комбинация.

По локализации

- Перелом шейного отдела

- Перелом грудного позвоночника

- Повреждение поясничного отдела

- Перелом крестца или копчика

По количеству затронутых костей

- Изолированный перелом одного позвонка

- Множественный перелом

По механизму возникновения травмы

- Направленное воздействие поражает тело позвонков: Компрессионный, Взрывной перелом позвонка (оскольчатый), Отрыв тела по типу «висячей капли»

- Резкое сгибание-разгибание – хлыстовая травма. Характерный пример – перелом шейного позвоночника при неожиданном торможении машины. Сопровождается вывихами и перерастяжением связок и мышц

- Ротационные травмы – возникают при боковом вращении туловища, повреждаются отростки и дуги

По степени выраженности неврологических провалов

- Неосложненный перелом позвоночника – реабилитация позволяет практически полностью восстановить все функции пациента. Всегда стабильный, без сопутствующих травм спинного мозга, нервных стволов. Благоприятно протекает, успешно лечится. Оставшееся снижение высоты тела позвонка, уменьшение размера межпозвонковых отверстий через несколько лет может вернуться развитием хронического болевого синдрома

- Осложненный – с сопутствующим повреждением спинного мозга, корешков спинномозговых нервов. Развиваются параличи, нарушение чувствительности, функционирования внутренних органов

Перелом и повреждение спинного мозга позвоночника на уровне шейных позвонков дает самые тяжелые симптомы и оставляет наиболее заметные признаки грубого неврологического дефицита. Отмечается паралич или раздражение диафрагмы – у пациента появляется стойкая икота, одышка. Полностью теряются все виды чувствительности, контроль над органами малого таза. Развиваются параличи как верхних, так и нижних конечностей, выраженные корешковые боли.

При осложненных переломах грудного отдела позвоночника человек сохраняет руки рабочими, но ноги и органы малого таза перестают ощущаться и контролироваться, мышцы напряжены и спазмированы, корешковый синдром – в виде опоясывающих болей.

Поясничный перелом позвоночника: симптомы паралича ног сопровождаются слабостью мышц, расстройствами мочеиспускания, выпадением преимущественно болевой чувствительности.

Защемление волокон конского хвоста проявляется признаками перелома в поясничном отделе, но в дополнение вызывает очень сильный болевой синдром в нижних конечностях, часто выраженный неодинаково в обеих ногах.

Компрессионный перелом позвоночника

Самый частый вид травмы позвоночника. Возникает при осевом воздействии на туловище, ударах по спине, падениях. Тело позвонка сплющивается, уменьшается в объеме и по высоте. Сильнее страдает передняя половина тела позвонка, поэтому он приобретает характерный треугольный вид с основанием, обращенным назад (в сторону спины и позвоночного канала). Из-за такой особенности этот вид переломов часто называют клиновидным.

По степени компрессии выделяют три степени:

- Тело позвонка теряет менее трети обычной высоты

- Уровень «проседания» составляет от трети до половины

- Высота уменьшается больше чем наполовину

При большой потере объема повреждаются не только передняя часть тела и передняя продольная связка, но и соответствующие задние структуры. Костные обломки смещаются в область с меньшим давлением – в сторону спинномозгового канала и сдавливают дуральный мешок. При разрушениях в шейном, грудном отделе и первого поясничного позвонка острые осколки и быстро усиливающийся отек часто сдавливают и разрушают спинной мозг. Нижний поясничный перелом позвоночника опасен защемлением волокон конского хвоста, отвечающих за работу всей нижней половины туловища.

Признаки перелома позвоночника

Общие для всех видов нарушения целостности костей:

- Боли при переломе позвоночника – первый симптом травмы. Если к ней привело внезапное воздействие внешней силы – боль появляется резко, она сильная, до шокового состояния. При патологических переломах из-за остеопороза или опухоли, боль в позвоночнике присутствует практически всегда, усиливаясь в момент компрессии тела позвонка. Обнаружить место перелома можно прощупыванием по выступающим остистым отросткам – при нажатии на больной позвонок пациент ощутит резкое усиление неприятных ощущений

- Отек окружающих тканей

- Иногда – раны, ссадины кожи, наружные и внутренние кровотечения

- Деформация поврежденной части позвоночника – неестественно повернутая голова при травме шеи, появление «горба» и асимметрия плеч при переломе грудного отдела позвоночника, боковое искривление и уменьшение расстояния между грудной клеткой и тазом при разрушении поясничных позвонков

- Невозможность обычных движений – появляется из-за сочетания боли, мышечного спазма и нарушения анатомического соотношения отдельных позвонков, их отростков и суставов между собой

Специфические признаки перелома позвоночника

- Сдавление и повреждение спинного мозга костными обломками

- Повышение давления в дуральном мешке и нарушение работы спинного мозга из-за отека вокруг

- Защемление и разрыв корешков спинномозговых нервов

- Проявляются симптомы выпадения функций, за которые отвечали поврежденные участки спинного мозга или нервы. Чем выше пострадало вещество мозга, тем тяжелее неврологический дефицит, развившийся после травмы. Прогноз дальнейшей жизни и возможности восстановления зависит от типа повреждения: Отек и ушиб спинного мозга при правильном и своевременном лечении уменьшается, состояние пациента улучшается, утраченные функции полностью или частично восстанавливаются. Размозжение вещества и полный поперечный отрыв мозга – полностью необратимое состояние, оставляющее пациентов после травмы глубокими инвалидами

Доврачебная помощь при переломе позвоночника

Обычно тяжелые травмы позвоночника происходят вдали от врачей и медицинских учреждений, поэтому главная опасность для пострадавшего – ухудшение состояния и утяжеление травмы при транспортировке. Основное правило – любой человек, получивший травму дома, на улице, в драке, ДТП должен рассматриваться как потенциальный пациент с переломом позвонков.

Ни в коем случае нельзя менять его положение тела, тянуть, вытаскивать из машины. Стремление сердобольных очевидцев «положить мягкое под голову», «уложить поудобнее» часто заканчивается повреждением спинного мозга костными обломками и смертью или инвалидностью для человека.

Правила транспортировки

- Обеспечить неподвижность шейного отдела – шею обкладывают валиками из одежды, имеющихся тряпок

- Перекладывают на носилки или доски только совместными усилиями трех-четырех человек одновременно по счету. При этом каждый фиксирует одну определенную часть тела

- Пострадавшего обездвиживают – при возможности пристегивают или привязывают к доске, щиту или жестким носилкам

- При первой же возможности провести обезболивание – это уменьшит шок

Диагностика переломов позвоночника

- Внешний осмотр – искривление поврежденных отделов с отеком кожи и тканей вокруг

- Неврологическое обследование – резкая болезненность при надавливании на остистые отростки, изменение болевой и других видов чувствительности, увеличение, уменьшение или асимметрия рефлексов, отсутствие активных движений в конечностях

- Рентгенологические исследования – рентгенограмма в двух проекциях, мультиспиральная компьютерная томография. Указывают точно на место перелома, уточняют его тип, поврежденные элементы

- МРТ – магнитно-резонансная томография. Уточняет степень повреждения мягких тканей и спинного мозга

- Миелография, люмбальная пункция, общеклинические и специальные лабораторные исследования – помогают врачам уточнить степень повреждения, выбрать тактику лечения

- Радиоизотопное сканирование – при переломе, вызванном опухолью или метастазами

Лечение перелома позвоночника

Проводится консервативно или хирургически. Выбор метода зависит от типа травмы, наличия или отсутствия повреждения спинного мозга или окружающих тканей, нарастания симптомов со временем.

Принципы консервативного лечения

Так можно вести пациентов со стабильными ограниченными переломами без повреждения спинного мозга и окружающих тканей.

- Для восстановления нормального расположения позвонков проводят вытяжение позвоночника с фиксацией правильного состояния

- Первое время (несколько месяцев) больной должен находиться в кровати. Длительность постельного режима зависит от вида и причины перелома, выраженности остеопороза, скорости сращения

- После того, как врачи разрешат вставать, больной носит жесткий или полужесткий корсет

- Назначают препараты, ускоряющие и улучшающие заживление, стимулирующие кровообращение и метаболические процессы

- Пациент получает препараты кальция в виде лекарств и с пищей

- Для полного восстановления проводят физиотерапевтическое лечение, постепенно и осторожно разрабатывают пострадавшие мышцы. ЛФК при переломе позвоночника проводят только под наблюдением и контролем врача

Оперативное лечение переломов позвоночника

Проводится экстренно и планово. Экстренные показания – угроза для жизни пациента, признаки сдавления и повреждения спинного мозга. В зависимости от состояния больного и вида травмы вид операции меняется:

- Декомпрессия – удаляются костные обломки, уменьшается давление на спинной мозг

- Стабилизация поврежденного сегмента позвоночника. Используются металлические (титановые), синтетические искусственные конструкции и кусочки собственной кости пациента (аутотрансплантант)

Эти типы вмешательства дополняют друг друга, делаются одновременно или в разный период. После проведенной операции больного ведут так же, как при полностью консервативном лечении.

Даже при самом благоприятном стечении обстоятельств травма позвоночника надолго выбивает из обычной жизни, требует длительного и упорного лечения, качественной реабилитации.

Предотвратить это состояние поможет продуманное и адекватное поведение: соблюдение правил ныряния, дорожного движения, отсутствие ненужного риска, своевременное обследование, прием препаратов кальция.

Медицинский центр “Мирт” имеет новейшее оборудование, опытных специалистов, которые проведут грамотное лечение после перелома позвоночника, составят оптимальную программу реабилитации после травмы позвоночника

Источник