Парадоксальное дыхание перелом ребер

Парадокса́льное дыха́ние — патологический механизм маятникообразного движения воздуха из лёгкого на здоровой стороне в противоположное скомпрометированное лёгкое и обратно, возникающий при открытом пневмотораксе и окончатых переломах рёбер и приводящий к усугублению гипоксии и гиперкапнии, а также способствующий флотации средостения и, как следствие, развитию расстройств сердечно-сосудистой системы, плевропульмонального шока[1][2].

Патогенез[править | править код]

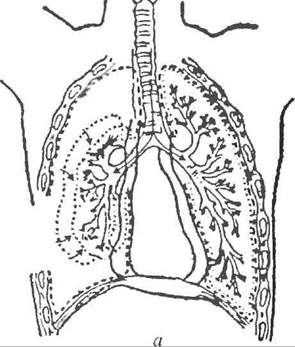

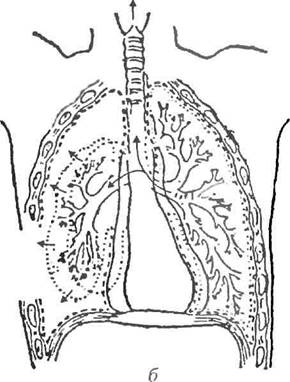

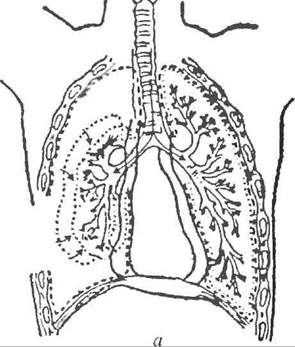

Рисунок 1. Механизм парадоксального дыхания при окончатом переломе рёбер: на вдохе происходит западение флотирующего участка грудной клетки (A), на выдохе рёберное «окно» выбухает (B).

Механизм развития парадоксального дыхания при флотирующих (окончатых, створчатых) переломах рёбер[править | править код]

При флотирующих (окончатых, створчатых) переломах образуется фрагмент грудной клетки, не участвующий в её движениях и перемещающийся в зависимости от внутригрудного давления: рёберное окно западает при вдохе (снижение внутригрудного давления), а выбухает при выдохе (повышение внутригрудного давления). Это объясняет флотацию рёберного окна — парадоксальное движение, противоположное движению грудной клетки[2] (см. рисунок 1). Нарушение каркасности грудной клетки приводит к неполному расправлению лёгкого на стороне повреждения. Примечательно, что на вдохе из-за западения флотирующего участка внутрилёгочное давление воздуха на стороне повреждения выше, а на выдохе из-за выбухания рёберного окна ниже, чем в лёгком на здоровой стороне. В связи с этим при дыхании происходит частичное перекачивание воздуха из лёгкого на поражённой стороне в лёгкое на здоровой (рисунок 1A), а при выдохе — наоборот (рисунок 1B). Такое маятникообразное движение воздуха в лёгких приводит к увеличению «мёртвого» пространства и способствует нарастанию гипоксии. Кроме того, разное давление в здоровой и повреждённой половинах грудной клетки, изменяющееся в процессе дыхания, обусловливает смещение органов средостения (в том числе сердца и крупных сосудов) маятникообразного характера, что обусловливает развитие также сердечно-сосудистых нарушений[1].

Механизм развития парадоксального дыхания при открытом пневмотораксе[править | править код]

При открытом пневмотораксе, подразумевающем свободное сообщение плевральной полости с окружающей средой, при вдохе происходит дополнительное поступление воздуха в плевральную полость, а при выдохе — выход сопоставимого объёма, и прогрессивного увеличения с каждым дыхательным движением количества свободного газа в плевральной полости не наблюдается. В связи с этим лёгкое на стороне дефекта спадается на вдохе и расправляется на выдохе (Рисунок 2). К тому же при вдохе воздух из лёгкого на стороне ранения частично перекачивается в лёгкое на здоровой стороне (рисунок 2A), а при выдохе — наоборот (рисунок 2B). В результате развиваются патологические изменения как и при окончатых переломах рёбер: усугубление гипоксии, флотация средостения, сердечно-сосудистая недостаточность, плевропульмональный шок[1].

«Перекачивающийся газ»[править | править код]

Развитие парадоксального дыхания при выраженном нарушении каркасности грудной клетки или значительном открытом пневмотораксе приводит к тому, что при вдохе лёгкое поражённой стороны не насасывает, как здоровое, воздух из главного бронха своей стороны, а в него попадает лишь малая порция атмосферного воздуха, аспирируемого здоровым лёгким. В то же время при вдохе в неповрежденное лёгкое аспирируется значительный объём воздуха из лёгкого на стороне повреждения, а во время выдоха обеднённый кислородом и обогащённый углекислым газом воздух под определённым давлением поступает не только в трахею (выдыхается в атмосферу), но и нагнетается в спавшееся лёгкое на стороне повреждения. Таким образом, во время каждого вдоха и каждого выдоха обеднённый кислородом о обогащенный углекислотой воздух в объёме 150—250 мл как бы перекачивается из здорового лёгкого в скомпрометированное и обратно[2], за что и был назван «перекачивающимся газом»

См. также[править | править код]

- Пневмоторакс

- Флотирующие переломы рёбер

Примечания[править | править код]

- ↑ 1 2 3 Мусалатов Х. А. Хирургия катастроф: Учебник. — М.: Медицина, 1998. — С. 400-403. — 592 с. — 5000 экз. — ISBN 5-225-02710-5.

- ↑ 1 2 3 Вагнер Е. А. Хирургия повреждений груди. — М.: Медицина, 1981. — С. 61-63. — 288 с. — 20 000 экз.

Литература[править | править код]

- Вагнер Е. А. Хирургия повреждений груди. — М.: Медицина, 1981. — С. 61-63. — 288 с. — 20 000 экз.

- Вишневский А. А., Рудаков С. С., Миланов Н. О. Хирургия грудной стенки: Руководство. — М.: Видар, 2005. — С. 125-126. — 312 с. — 1000 экз. — ISBN 5-88429-085-3.

- Мусалатов Х. А. Хирургия катастроф: Учебник. — М.: Медицина, 1998. — С. 400-403. — 592 с. — 5000 экз. — ISBN 5-225-02710-5.

Источник

В случае закрытой травмы грудной клетки, сопровождающейся фрагментарными (створчатыми) переломами ребер, переломами грудины, при открытом пневмотораксе возможно развитие парадоксального дыхания.

Патофизиологическая суть парадоксального дыхания при створчатых переломах ребер и грудины заключается в том, чго во время вдоха реберная створка западает и препятствует расправлению легкого на стороне повреждения и оно в отличие от здорового перестает насасывать воздух из соответствующего бронха. В него попадает лишь часть воздуха, присасываемого здоровым легким.

При

выдохе реберная створка выпячивается, легкое со стороны повреждения расправляется (со здоровой стороны — спадается) и насыщенный углекислым газом воздух из спадающеюся здорового легкого поступает не только в трахею, но и частично в легкое на стороне повреждения. При новом вдохе происходит сокращение пассивного легочного мешка на стороне повреждения и его содержимое вместе со свежим воздухом возвращается в здоровое легкое. При каждом вдохе и выдохе часть воздуха, насы-

ГЛАВА Ш. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМ

щенного углекислым газом, как бы перекачивается из сжимаемою легкого в здоровое и обратно. Количество перекачивающего газа при каждом вдохе может достигать 150-200 мл.

Подобное происходит и при открытом пневмотораксе (рис. 11).

Таким образом, легкое на стороне повреждения в связи с проникновением в него воздуха при выдохе и откачиванием при вдохе то немного расширяется, то спадается, совершая колебательные движения, обратные нормальному дыханию парадоксального типа, что приводит к нарастающей

Рис. 11. Механизм парадоксального дыхания и колебания средостения (по Е.Дерра): а – вдох; и – вьпох

аноксемни. Естественно, что дыхательный объем и легкого со здоровой стороны уменьшается и тем значительнее, чем больше выражены колебания (баллотирование или флотирование) средостения при дыхательных экскурсиях. Колебания средостения нарушают функцию легкого на здоровой стороне, препятствуя при вдохе его полному расправлению, а при выдохе – достаточному сжатию.

Нарушения газового обмена в легких также весьма неблагоприятно отражаются на деятельности сердечно-сосудистой системы. В связи с затруднением движения крови через спавшееся легкое возникает застой в малом круге, снижаются ударный и минутный объемы сердца и, наконец, развивается острая сердечно-сосудистая недостаточность.

При парадоксальном дыхании часто наблюдается синдром влажного легкого. Он развивается главным образом при нарушении дренажном

ГЛАВА XIII. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМ

функции бронхов и гиперсекреции бронхиальных желез, что усиливает гипоксию.

Больные испытывают чувство страха от удушья, беспокойны, пытаются сесть. Дыхание очень частое -до 40-50 в минуту, прерывистое, поверхностное, хриплое. Над легкими на фоне ослабленного везикулярного дыхания выслушивается множество разнокалиберных влажных хрипов. В связи с расстройствами газообмена иногда происходит потеря сознания и быстро может наступить смерть.

Особенно тяжело парадоксальное дыхание переносят лица пожилого и старческого возраста.

Оказание первой помощи заключается во введении обезболивающих средств и наложении давящей или окклюзионной повязки на грудную клетку, что уменьшает парадоксальное дыхание Если это мероприятие неэффективно, то следует произвести интубацию трахеи и начать ИВЛ уже при транспортировке пострадавшего.

В стационаре необходимо ликвидировать открытый пневмоторакс или обеспечить стабилизацию каркаса грудной клетки, использовав для тгого один из методов.

• Провести шелковые лигатуры за фрагменты ребер; наложить на груд-

ную клетку кусок плотного картона (поливик) так, чтобы он краями опирался на неповрежденные ребра; нити провести через эгу пластину и фиксировать на ней.

• Использовать специальные фиксирующие приспособления, пласт

массовые шины, скелетное вытяжение за грудину, экстраплевраль

ный остеосинтез ребер.

• Произвести оперативное сшивание ребер.

Если стабилизация каркаса грудной клетки не улучшает состояние больного, то его следует перевести на ПВЛ. Иногда показания к ИВЛ с частым отсасыванием мокроты возникают при влажном легком. В случаях необходимости длительной ПВЛ и санации бронхиального дерева накладывают трахеостому.

Источник

Патогенез

Рис. 2. Механизм патологической подвижности и развития

парадоксального дыхания

при окончатом

переломе рёбер

: на вдохе происходит западение флотирующего участка грудной клетки (A), на выдохе рёберное «окно» выбухает (B). На рисунке сторона поражения слева.

При флотирующих переломах в результате травмы образуется фрагмент грудной клетки, не участвующий в её движениях и перемещающийся в зависимости от внутригрудного давления. То есть несколько ребер ломаются так, что возникают не соединенные с костным каркасом грудной отрезки ребер, удерживаемые благодаря уцелевшей коже и мягким тканям, — так называемое рёберное окно. Оно западает при вдохе (снижение внутригрудного давления), а выбухает при выдохе (повышение внутригрудного давления).

Это объясняет флотацию рёберного окна — парадоксальное движение, противоположное движению грудной клетки[2] (см. рисунок 2). Нарушение каркасности грудной клетки приводит к неполному расправлению лёгкого на стороне повреждения. Примечательно, что на вдохе из-за западения флотирующего участка внутрилёгочное давление воздуха на стороне повреждения выше, а на выдохе из-за выбухания рёберного окна ниже, чем в лёгком на здоровой стороне.

https://www.youtube.com/watch?v=userRusudanaU

Такое маятникообразное движение воздуха в лёгких приводит к увеличению «мёртвого» пространства и способствует нарастанию гипоксии. Кроме того, разное давление в здоровой и повреждённой половинах грудной клетки, изменяющееся в процессе дыхания, обусловливает смещение органов средостения (в том числе сердца и крупных сосудов) маятникообразного характера, что обусловливает развитие также сердечно-сосудистых нарушений[1].

Классификация по локализации переломов

- Передние двусторонние (передние билатеральные): переломы рёбер локализуются по обеим сторонам от грудины на передней поверхности грудной клетки; с позвоночником теряет связь передний отдел грудной клетки.

- Переднебоковые (антеролатеральные): каждое ребро ломается в двух (или более) местах по одну сторону от грудины по передней и боковой поверхности грудной клетки; с позвоночником утрачивает связь переднебоковой отдел грудной клетки.

- Заднебоковые (дорсолатеральные): каждое ребро ломается в двух (или более) местах по одну сторону от позвоночника по задней и боковой поверхности грудной клетки; с позвоночником утрачивает связь заднебоковой или задний отдел грудной клетки.

- Задние двусторонние (задние билатеральные): переломы рёбер локализуются по обеим сторонам от позвоночника по задней поверхности грудной клетки.

Клиническая картина

Клиническая картина и тяжесть состояния определяется положением и размерами рёберного «окна», а также амплитудой колебаний: чем больше и мобильнее створка, тем тяжелее состояние пострадавшего. Нефиксированные флотирующие участки ребер могут смещаться на 4,0–4,7 см, при этом патологическая подвижность у нижних (6–8-го) ребер больше, чем у верхних (3–5-го) ребер[3].

По локализации наиболее неблагоприятными являются передние двусторонние и левосторонние переднебоковые створчатые переломы, а задние двусторонние и заднебоковые — более благоприятны[4], что обусловлено значительной мышечной массой по задней поверхности грудной клетки и иммобилизирующим действием положения тела пострадавшего лёжа на спине. Усугубляют тяжесть состояния также сопутствующие повреждения органов грудной клетки (гемо- и пневмоторакс, ушиб лёгкого, ушиб сердца и другие).

Уже при осмотре обращает на себя внимание отставание повреждённой половины грудной клетки в акте дыхания, деформация груди, патологическая подвижность рёберного «окна», причём наибольшая подвижность определяется, когда имеется сочетание флотирующих переломов рёбер с переломами ключицы и грудины. Флотация рёберно-грудинной створки при передних двустронних переломах может осуществляться в переднезаднем направлении, по горизонтальной оси грудины по типу качания и по продольной оси грудины[5]. Пальпаторно определяется болезненность в области переломов, а также крепитация отломков[2].

Рентгенологически определяются наличие, локализация и характер переломов, смещение костных отломков, наличие внутриплевральных осложнений.

При спирографии выявляется значительное снижение дыхательного объёма, жизненной ёмкости лёгких[5].

Лечение

- Адекватное обезболивание:

- общее обезболивание (в том числе наркотическими анальгетиками);

- новокаиновые блокады (шейная вагосимпатическая блокада на поражённой стороне по Вишневскому; анестезия мест переломов; паравертебральная блокада).

- Восстановление каркасности грудной клетки (требуется при передних двусторонних и переднебоковых створчатых переломах; при задних и заднебоковых, как правило, не требуется):

- фиксация рёберного «окна» к внешнему фиксатору (телескопическая шина Силина, скелетное вытяжение за грудину и боковую рёберную створку, фиксация специальными скобками к грудине и другие) на срок 2-3 недели;

- остеосинтез рёбер (сшивание отломков рёбер металлическими скрепками при помощи сшивающих аппаратов, сшивание лавсановой нитью, металлостеосинтез пластинами с короткими шурупами, спицами)[1];

- при наличии выраженной дыхательной недостаточности — ИВЛ с повышенным давлением в конце выдоха, что препятствует флотации реберного «окна»[2].

- Лечение осложнений переломов рёбер (устранение гемо- и пневмоторакса, борьба с шоком и тому подобное).

Прогноз

https://www.youtube.com/watch?v=ytadvertise

Флотирующие переломы рёбер являются угрожающим для жизни состоянием в связи с развитием тяжёлых осложнений (флотация средостения, дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, плевропульмональный и травматический шок). Даже при условии своевременного и адекватного лечения летальность может составлять до 39 %[2].

Примечания

- ↑ 123Мусалатов Х. А. Хирургия катастроф: Учебник. — М.: Медицина, 1998. — С. 400-403, 420-424. — 592 с. — 5000 экз. — ISBN 5-225-02710-5

- ↑ 12345Вагнер Е. А. Хирургия повреждений груди. — М.: Медицина, 1981. — С. 61-63, 76, 90-91, 129-136. — 288 с. — 20 000 экз.

- ↑Жестков К. Г., Барский Б. В., Воскресенский О. В. Мини-инвазивная хирургия в лечении флотирующих переломов рёбер (рус.) // Тихоокеанский медицинский журнал. — Владивосток: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный медицинский университет», 2006. — № 1 (23). — С. 62-66. — ISSN1609-1175.

- ↑Торакальная хирургия: Руководство для врачей / Под редакцией Бисенкова Л. Н.. — СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004. — С. 226-228. — 928 с. — ISBN 5-93979-103-4

- ↑ 12Вишневский А. А., Рудаков С. С., Миланов Н. О. Хирургия грудной стенки: Руководство. — М.: Видар, 2005. — С. 125-136. — 312 с. — 1000 экз. — ISBN 5-88429-085-3

Литература

- Вагнер Е. А. Хирургия повреждений груди. — М.: Медицина, 1981. — С. 61-63, 76, 90-91, 129-136. — 288 с. — 20 000 экз.

- Жестков К. Г., Барский Б. В., Воскресенский О. В. Мини-инвазивная хирургия в лечении флотирующих переломов рёбер (рус.) // Тихоокеанский медицинский журнал. — Владивосток: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный медицинский университет», 2006. — № 1 (23). — С. 62-66. — ISSN1609-1175.

- Вишневский А. А., Рудаков С. С., Миланов Н. О. Хирургия грудной стенки: Руководство. — М.: Видар, 2005. — С. 125-136. — 312 с. — 1000 экз. — ISBN 5-88429-085-3

- Мусалатов Х. А. Хирургия катастроф: Учебник. — М.: Медицина, 1998. — С. 400-403, 420-424. — 592 с. — 5000 экз. — ISBN 5-225-02710-5

- Торакальная хирургия: Руководство для врачей / Под редакцией Бисенкова Л. Н.. — СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004. — С. 226-228. — 928 с. — ISBN 5-93979-103-4

Об авторе: admin4ik

Источник

Флоти́рующие (око́нчатые, ство́рчатые) перело́мы рёбер — группа переломов рёбер, при которых образуется фрагмент рёбер, не связанный костно с позвоночником[1][2]. Таким образом, в грудной клетке образуется патологически подвижный свободный фрагмент — рёберная створка (окно).

Патогенез[править | править код]

Рис. 2. Механизм патологической подвижности и развития парадоксального дыхания при окончатом переломе рёбер: на вдохе происходит западение флотирующего участка грудной клетки (A), на выдохе рёберное «окно» выбухает (B). На рисунке сторона поражения слева.

При флотирующих переломах в результате травмы образуется фрагмент грудной клетки, не участвующий в её движениях и перемещающийся в зависимости от внутригрудного давления. То есть несколько ребер ломаются так, что возникают не соединенные с костным каркасом грудной клетки отрезки ребер, удерживаемые благодаря уцелевшей коже и мягким тканям, — так называемое рёберное окно. Оно западает при вдохе (снижение внутригрудного давления), а выбухает при выдохе (повышение внутригрудного давления).

Это объясняет флотацию рёберного окна — парадоксальное движение, противоположное движению грудной клетки[2] (см. рисунок 2). Нарушение каркасности грудной клетки приводит к неполному расправлению лёгкого на стороне повреждения. Примечательно, что на вдохе из-за западения флотирующего участка внутрилёгочное давление воздуха на стороне повреждения выше, а на выдохе из-за выбухания рёберного окна ниже, чем в лёгком на здоровой стороне. В связи с этим при дыхании происходит частичное перекачивание воздуха из лёгкого на поражённой стороне в лёгкое на здоровой (рисунок 2A), а при выдохе — наоборот (рисунок 2B).

Такое маятникообразное движение воздуха в лёгких приводит к увеличению «мёртвого» пространства и способствует нарастанию гипоксии. Кроме того, разное давление в здоровой и повреждённой половинах грудной клетки, изменяющееся в процессе дыхания, обусловливает смещение органов средостения (в том числе сердца и крупных сосудов) маятникообразного характера, что обусловливает развитие также сердечно-сосудистых нарушений[1].

Классификация по локализации переломов[править | править код]

- Передние двусторонние (передние билатеральные): переломы рёбер локализуются по обеим сторонам от грудины на передней поверхности грудной клетки; с позвоночником теряет связь передний отдел грудной клетки.

- Переднебоковые (антеролатеральные): каждое ребро ломается в двух (или более) местах по одну сторону от грудины по передней и боковой поверхности грудной клетки; с позвоночником утрачивает связь переднебоковой отдел грудной клетки.

- Заднебоковые (дорсолатеральные): каждое ребро ломается в двух (или более) местах по одну сторону от позвоночника по задней и боковой поверхности грудной клетки; с позвоночником утрачивает связь заднебоковой или задний отдел грудной клетки.

- Задние двусторонние (задние билатеральные): переломы рёбер локализуются по обеим сторонам от позвоночника по задней поверхности грудной клетки.

Клиническая картина[править | править код]

Клиническая картина и тяжесть состояния определяется положением и размерами рёберного «окна», а также амплитудой колебаний: чем больше и мобильнее створка, тем тяжелее состояние пострадавшего. Нефиксированные флотирующие участки ребер могут смещаться на 4,0–4,7 см, при этом патологическая подвижность у нижних (6–8-го) ребер больше, чем у верхних (3–5-го) ребер[3]. По локализации наиболее неблагоприятными являются передние двусторонние и левосторонние переднебоковые створчатые переломы, а задние двусторонние и заднебоковые — более благоприятны[4], что обусловлено значительной мышечной массой по задней поверхности грудной клетки и иммобилизирующим действием положения тела пострадавшего лёжа на спине. Усугубляют тяжесть состояния также сопутствующие повреждения органов грудной клетки (гемо- и пневмоторакс, ушиб лёгкого, ушиб сердца и другие).

Уже при осмотре обращает на себя внимание отставание повреждённой половины грудной клетки в акте дыхания, деформация груди, патологическая подвижность рёберного «окна», причём наибольшая подвижность определяется, когда имеется сочетание флотирующих переломов рёбер с переломами ключицы и грудины. Флотация рёберно-грудинной створки при передних двустронних переломах может осуществляться в переднезаднем направлении, по горизонтальной оси грудины по типу качания и по продольной оси грудины[5]. Пальпаторно определяется болезненность в области переломов, а также крепитация отломков[2].

Рентгенологически определяются наличие, локализация и характер переломов, смещение костных отломков, наличие внутриплевральных осложнений.

При спирографии выявляется значительное снижение дыхательного объёма, жизненной ёмкости лёгких[5].

Лечение[править | править код]

- Адекватное обезболивание:

- общее обезболивание (в том числе наркотическими анальгетиками);

- новокаиновые блокады (шейная вагосимпатическая блокада на поражённой стороне по Вишневскому; анестезия мест переломов; паравертебральная блокада).

- Восстановление каркасности грудной клетки (требуется при передних двусторонних и переднебоковых створчатых переломах; при задних и заднебоковых, как правило, не требуется):

- фиксация рёберного «окна» к внешнему фиксатору (телескопическая шина Силина, скелетное вытяжение за грудину и боковую рёберную створку, фиксация специальными скобками к грудине и другие) на срок 2-3 недели;

- остеосинтез рёбер (сшивание отломков рёбер металлическими скрепками при помощи сшивающих аппаратов, сшивание лавсановой нитью, металлостеосинтез пластинами с короткими шурупами, спицами)[1];

- при наличии выраженной дыхательной недостаточности — ИВЛ с повышенным давлением в конце выдоха, что препятствует флотации реберного «окна»[2].

- Лечение осложнений переломов рёбер (устранение гемо- и пневмоторакса, борьба с шоком и тому подобное).

Прогноз[править | править код]

Флотирующие переломы рёбер являются угрожающим для жизни состоянием в связи с развитием тяжёлых осложнений (флотация средостения, дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, плевропульмональный и травматический шок). Даже при условии своевременного и адекватного лечения летальность может составлять до 39 %[2].

См. также[править | править код]

- Парадоксальное дыхание

- Переломы рёбер

Примечания[править | править код]

- ↑ 1 2 3 Мусалатов Х. А. Хирургия катастроф: Учебник. — М.: Медицина, 1998. — С. 400-403, 420-424. — 592 с. — 5000 экз. — ISBN 5-225-02710-5.

- ↑ 1 2 3 4 5 Вагнер Е. А. Хирургия повреждений груди. — М.: Медицина, 1981. — С. 61-63, 76, 90-91, 129-136. — 288 с. — 20 000 экз.

- ↑ Жестков К. Г., Барский Б. В., Воскресенский О. В. Мини-инвазивная хирургия в лечении флотирующих переломов рёбер (рус.) // Тихоокеанский медицинский журнал. — Владивосток: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный медицинский университет», 2006. — № 1 (23). — С. 62-66. — ISSN 1609-1175. (недоступная ссылка)

- ↑ Торакальная хирургия: Руководство для врачей / Под редакцией Бисенкова Л. Н.. — СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004. — С. 226-228. — 928 с. — ISBN 5-93979-103-4.

- ↑ 1 2 Вишневский А. А., Рудаков С. С., Миланов Н. О. Хирургия грудной стенки: Руководство. — М.: Видар, 2005. — С. 125-136. — 312 с. — 1000 экз. — ISBN 5-88429-085-3.

Литература[править | править код]

- Вагнер Е. А. Хирургия повреждений груди. — М.: Медицина, 1981. — С. 61-63, 76, 90-91, 129-136. — 288 с. — 20 000 экз.

- Жестков К. Г., Барский Б. В., Воскресенский О. В. Мини-инвазивная хирургия в лечении флотирующих переломов рёбер (рус.) // Тихоокеанский медицинский журнал. — Владивосток: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный медицинский университет», 2006. — № 1 (23). — С. 62-66. — ISSN 1609-1175. (недоступная ссылка)

- Вишневский А. А., Рудаков С. С., Миланов Н. О. Хирургия грудной стенки: Руководство. — М.: Видар, 2005. — С. 125-136. — 312 с. — 1000 экз. — ISBN 5-88429-085-3.

- Мусалатов Х. А. Хирургия катастроф: Учебник. — М.: Медицина, 1998. — С. 400-403, 420-424. — 592 с. — 5000 экз. — ISBN 5-225-02710-5.

- Торакальная хирургия: Руководство для врачей / Под редакцией Бисенкова Л. Н.. — СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004. — С. 226-228. — 928 с. — ISBN 5-93979-103-4.

Источник