Патологический перелом позвоночника у пожилых людей лечение

Причиной патологического перелома позвонка являются деструктивные костные процессы различной этиологии. Особенность таких травм заключается в том, что кость ломается при обычных бытовых нагрузках или минимальном внешнем воздействии. Это может произойти при наклонах, подъеме небольшого груза, кашле, во время длительной ходьбы, при похлопывании человека по спине.

Точный диагноз выставляется после инструментального обследования. Часто победить недуг можно только с помощью хирургического вмешательства.

Почему происходит патологический перелом

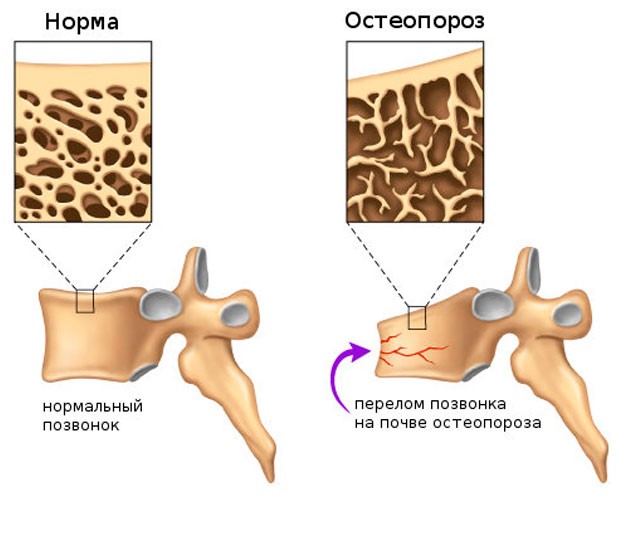

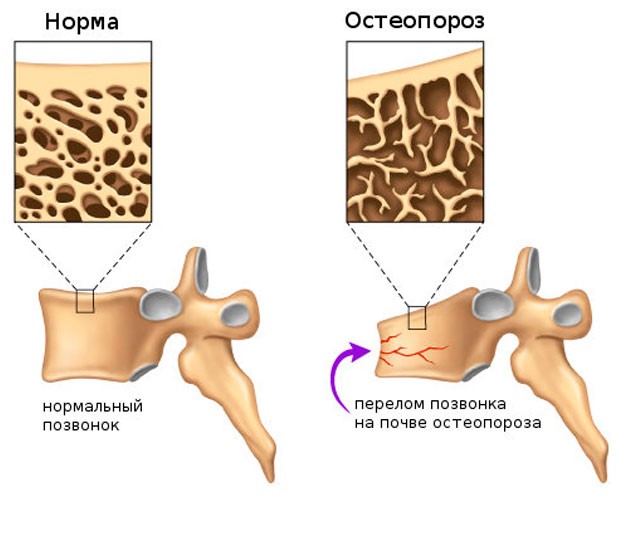

Чаще всего повреждения позвоночника любой локализации обусловлены остеопорозом, для которого типичны ускоренная деминерализация и замедленный остеосинтез. К патологическим переломам тел позвонков могут привести различные болезни, сопровождающиеся резорбцией костей или грубыми нарушениями метаболизма, в том числе в элементах скелета.

Разрушение позвонков происходит по следующим причинам:

- метастазы злокачественных опухолей различной локализации;

- формирование кисты, гемангиомы в толще кости;

- доброкачественные новообразования хрящевой ткани;

- гиперфункция щитовидной железы;

- остеомиелит различной этиологии, в том числе обусловленным туберкулезом, сифилисом;

- гельминтозы (эхинококкоз);

- длительный прием различных лекарств;

- врожденные нарушения костного формирования;

- выраженный авитаминоз, особенно нехватка витамина D;

- болезни крови;

- аномалии строения позвоночника.

Обычно повреждения костей, связанные с остеопорозом, происходят у пожилых людей, на фоне половой гипофункции.

Локализация повреждений

Патологическим переломам подвержены различные позвоночные сегменты, но чаще повреждаются нижнегрудной отдел и поясница, так как они испытывают максимальную нагрузку в процессе жизнедеятельности. Наибольший процент костных разломов относится к компрессионной разновидности. Возникновение компрессионного перелома позвоночника свидетельствует об осложнении остеопороза, достигшего критической стадии. На этом этапе болезни такие травмы встречаются у каждого пятого пациента.

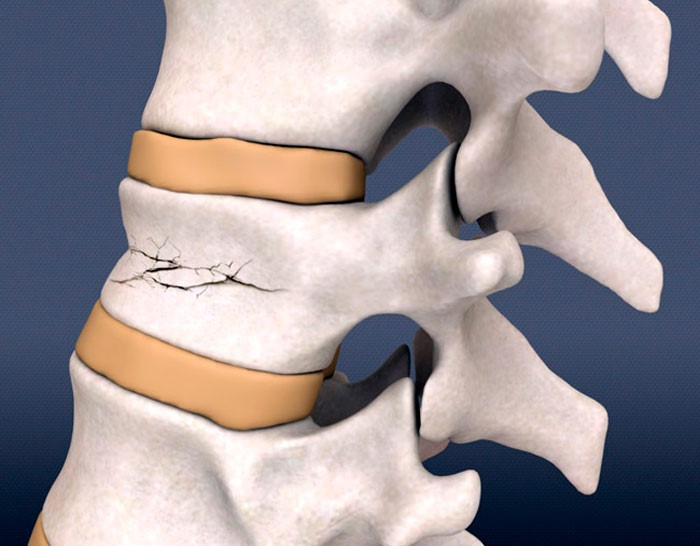

Характерным признаком перелома считается уменьшение высоты тела позвонка, выявляемое на рентгене. Именно этот симптом положен в основу определения степени поражения. При первой степени позвонок уменьшается в высоте на 35%, при второй его высота становится меньше в 2 раза, при запущенных стадиях ее уменьшение превышает 50%.

Более уязвимы передние отделы тела позвонка. Они разрушаются быстрее, чем задние отделы, поэтому постепенно позвонок становится клиновидным.

Признаки патологии

Проявления перелома тела позвонка: боль в области позвоночника, где локализуется повреждение, ограничение объема активных и пассивных движений в пораженном вертебральном отделе.

При осмотре выявляется: отечность кожи, иногда — подкожные кровоизлияния в области травмы.

Особенность: болевой синдром плохо поддаются действию обезболивающих и противовоспалительных средств, хотя часто носит умеренный ноющий характер. Может длиться 1—2 месяца, постепенно уменьшаясь и переходя в постоянное ощущение дискомфорта в спине. Это ведет к невротизации пациента, нарушению сна, раздражительности.

Если перелом затрагивает спинно-мозговой канал и повреждается спинной мозг, он считается осложненным. Смещение костных отломков делает клинику более яркой, так как происходит давление на костный мозг и нервные корешки. Это приводит к выраженным неврологическим расстройствам, характер которых определяется уровнем поражения.

Специфические симптомы, помогающие установить локализацию травмы:

- Шейный отдел — боли в области шеи, иррадиирующие в затылок. При давлении костных отломков на спинной мозг беспокоят головные боли, головокружение, шум в ушах, икота, затрудненное глотание. Возможны остановка дыхания и сердечной деятельности, грубые двигательные расстройства.

- Грудной отдел — болевой синдром в межлопаточной области, при осмотре резкое напряжение мышц, деформация позвоночника, возможно рефлекторное напряжение мышц живота. Осложненная форма приводит к нарушениям дыхательной функции, чувствительности и физиологических отправлений, параличу конечностей, потери сознания.

- Поясничный отдел — вследствие боли пациент стремится не двигаться и лежать на спине. При компрессии нервных структур развиваются нарушения тазовых органов, паралич ног.

- Крестцово-копчиковый отдел — выраженная боль, иррадиирующая в ягодицы, ноги и прямую кишку.

Способы выявления повреждения позвоночника

Особенное внимание врач уделяет обстоятельствам получения травмы. Важно установить причину повышенной ломкости костей.

Осуществляется осмотр пациента. При наличии в анамнезе ранее перенесенных переломов тел позвонков или длительного протекания остеопороза формируется кифоз, нередко с боковым искривлением. Кроме деформации спины, возможно обнаружение гематом и отека в пострадавшей области.

Врач-травматолог выявляет боли при пальпации, усиливающиеся при попытках пациента привстать или повернуться. Объем пассивных движений также резко ограничен из-за выраженной болезненности.

При появлении неврологического дефицита обязательно проводится консультация соответствующего специалиста, который назначит необходимое лечение.

Лабораторные методы:

- общий анализ крови — умеренные воспалительные изменения, в том числе лейкоцитоз, повышение СОЭ, возможны проявления анемии;

- биохимический анализ крови — колебания уровня кальция, увеличение щелочной фосфатазы, изменения белковых фракций;

- анализ мочи — наличие кальция и метаболитов коллагена, входящего в состав костного каркаса.

В срочном порядке проводится рентгенография. С ее помощью уточняется не только локализация травмы и ее выраженность, но и наличие костной резорбции, которая послужила возможной причиной повреждения. Часто диагноз перенесенного перелома выставляют при обнаружении костной мозоли.

Для нейровизуализации и оценки повреждения не только костной ткани, но и спинного мозга проводят магнито-резонансную томографию. Уточнить локализацию перелома и степень разрушения позвонков позволит компьютерная томография.

Оценить состояние костно-мозгового канала и его содержимого можно с помощью миелографии.

Определить степень деминерализации поможет рентгеновская денситометрия. Она в обязательном порядке проводится при подозрении на остеопороз, особенно в пожилом возрасте.

Для выявления костных метастазов применяется сцинтиграфия — введение радиоактивных изотопов.

Стратегия лечения

При подозрении на перелом позвонков, родственники или окружающие должны немедленно вызвать Скорую Помощь для срочной доставки человека в отделение травматологии и ортопедии. Очень важна правильная транспортировка на жестких носилках с максимальной осторожностью и надежной фиксацией пострадавшего отдела позвоночника. Желательно предварительно ввести обезболивающий препарат.

Терапия является комплексной, включает лекарственное воздействие, физиотерапию, при необходимости активную помощь ортопедов и нейрохирургов.

Как правило, применяются строгая иммобилизация — постельный режим с использованием ортопедической кровати, корсетов, в том числе воротника Шанца при переломах шейного отдела позвоночника. При разрушении нескольких позвонков или наличии осложнений проводят скелетное вытяжение.

Главная задача специалиста при выявлении патологического перелома — установить основное заболевание, которое спровоцировало такую опасную травму. Ведь терапия должна быть направлена именно на этиологию повышенной хрупкости костей.

Если травма произошла вследствие остеопороза, врачи стационара срочно назначат лечение, одновременно направленное на заживление повреждения и остановку дальнейшего костного разрушения. Экстренная терапия особенно нужна при появлении неврологических расстройств, чтобы помочь человеку избежать серьезных угроз для здоровья и жизни.

Медикаментозное воздействие

Консервативное лечение может быть самостоятельным методом или применяться как дополнительная мера при подготовке к операции и в реабилитационном периоде после нее. При выборе метода терапии учитывают степень разрушения позвонка, возраст пациента, наличие сопутствующих болезней, распространенность процесса.

Необходимым компонентом лечения является применение лекарственных средств. Для снятия болей и уменьшения сопутствующего воспаления используют препараты следующих групп:

- нестероидные противовоспалительные средства;

- анестетики;

- глюкокортикостероидные гормоны коротким курсом;

- инфузионная терапия (Гемодез, Реополиглюкин) — для нормализации реологии крови и кровоснабжения пораженного вертебрального отдела;

- сосудистые препараты — для улучшения микроциркуляции в костной ткани;

- антиоксиданты — для обрыва процесса окислительного стресса.

Пациента следует предупредить о необходимости активного и продолжительного лечения.

Оперативное вмешательство

Хирургические способы воздействия играют ведущую роль. Обычно это вынужденная мера, особенно при поражении костей онкологической этиологии.

При разрушении более половины тела позвонка его удаляют. Также операция показана при безрезультатности консервативных мер, при воздействии костных фрагментов на межпозвонковое отверстие и нервный корешок, что приводит к неврологической симптоматике.

Затем проводится вертебропластика для восстановления прочности позвонка и его фиксации: используют специальный цемент или костный аутотрансплантат. Происходит стабилизация пострадавшего отдела, сам позвонок становится выше и крепче, реабилитация пациента ускоряется. Метод считается безопасным и эффективным.

Применяется реконструктивное вмешательство — вживление металлических имплантов или укрепление костей с помощью пластин, штифтов.

Как проходит реабилитация

В восстановительном периоде применяются следующие оздоровительные методики:

- Физиопроцедуры — электрофорез с растворами противовоспалительных, сосудистых средств, кальцийсодержащих препаратов. Также используют импульсную электротерапию. В стадии заживления переломов эффективны магнитотерапия и теплолечение с использованием целебных грязей.

- Лечебная физкультура — в минимально допустимом объеме проводится даже на этапе иммобилизации. Это хорошая профилактика образования пролежней, стимул к восстановлению тонуса мышц и функций суставов.

- Осторожный массаж с целью расслабления мышц и улучшения кровоснабжения пострадавших тканей.

После выписки из стационара пациент получает длительные курсы кальцийсодержащих препаратов, хондропротекторов, витамино-минеральных комплексов. Необходимо регулярно выполнять назначенный курс лечебной физкультуры с постепенным увеличением нагрузок по согласованию с наблюдающим доктором.

Специалисты научат делать самомассаж, он также является хорошим подспорьем в процессе реабилитации в домашних условиях. Часто требуется помощь психотерапевта и назначение антидепрессантов.

Пациент должен понимать, что после перенесенного компрессионного перелома позвонка нужно поменять образ жизни и питание. Рацион следует обогатить минералами, легко усвояемыми белками, витаминами. Важно отказаться от вредных привычек.

Негативные последствия

Патологические переломы тел позвонков могут навсегда приковать человека к постели и сделать его глубоким инвалидом. При этом развиваются пролежни, хроническая сердечная недостаточность, застойные пневмонии.

Другими осложнениями являются следующие проблемы:

- Нестабильность пострадавшего отдела позвоночника, что ведет к стойкому ограничению его подвижности и функциональности.

- Неврологические расстройства. Их характер зависит от локализации перелома и обусловлен повреждениями костными обломками спинного мозга и нервных корешков, отходящих от него. Часто наблюдаются двигательные и чувствительные нарушения, сбои в работе вегетативной системы, проблемы с мочеиспусканием и дефекацией.

- Снижение роста, изменение осанки и походки.

- Нарушение физиологического состояния соседних позвонков и их постепенная деформация.

Меры предотвращения патологических переломов

Необходимо проходить ежегодную диспансеризацию, включающую лабораторные и инструментальные методы обследования. Особенно это касается пожилых людей, наиболее подверженных остеопорозу. Осмотр врачей разных профилей поможет диагностировать различные отклонения в состоянии здоровья и начать своевременное лечение.

Чтобы избежать переломов, обусловленных остеопорозом, нужно отрегулировать питание, вести активный и здоровый образ жизни, принимать витамины, обогащенные кальцием и другими минералами.

Ответы на вопросы

Возможен ли благоприятный исход патологического перелома позвонка?

Благоприятный прогноз обеспечивается своевременным обращением, грамотной транспортировкой в стационар, комбинированной терапией и тщательным выполнением врачебных рекомендаций после выписки.

Как отличить переломы тел позвонков при онкологии от повреждений, обусловленных остеопорозом?

Метастазы чаще имеют множественный характер, поражая позвонки различных отделов. Остеопороз вызывает переломы наиболее нагружаемых сегментов позвоночника.

Кто лечит?

Первую помощь оказывает врач, приехавший на вызов. При невыраженном болевом синдроме пациент может перенести перелом на ногах, считая боль проявлением остеохондроза или утомления. Но затянувшееся недомогание заставит его обратиться к участковому терапевту, который назначит все необходимые обследования и консультации узких специалистов, в том числе невролога, онколога и ревматолога, эндокринолога.

Какие отделы позвоночника чаще подвергаются оперативному вмешательству?

Это зависит от степени разрушения элементов позвоночника, но по медицинской статистике чаще оперируются пациенты с переломами в поясничном отделе.

Заключение

Возникновение патологического перелома позвонка имеет разную этиологию. Нередко причиной является запущенная стадия остеопороза, или прогрессирующей деминерализации костей. Перелом ухудшает состояние пациента, иногда приводя к инвалидности. Чтобы не допустить таких серьезных осложнений, важно своевременно лечить основное заболевание.

Источник

Возрастные изменения в позвоночнике

Возрастные изменения в позвоночнике характеризуются старческим остеопорозом в костных элементах позвоночника и возрастными дегенеративными изменениями в межпозвонковых дисках.

Старческий, или сенильный остеопороз является обязательным симптомом старения костей и встречается у всех людей старше 60-70 лет. Сущностью его является количественное и качественное нарушение белковой матрицы кости при отсутствии выраженных нарушений со стороны кальциево-фосфорного обмена. При помощи электронной микроскопии Little и Kelly показали, что сущность изменений костной матрицы при остеопорозе сводится к более плотному прилеганию пучков коллагена друг к другу, к исчезновению канальцев, к превращению матрицы в бесструктурную массу. Следовательно, первопричиной остеопороза является не недостаточность кальция в костной ткани, а имеющий место белковый дефицит.

Клинически остеопороз в области позвоночника проявляется в виде различных деформаций в области позвоночника. У женщин он выражается в виде увеличения грудного кифоза, у мужчин – в виде выпрямления поясничного лордоза, что по сути своей также является тенденцией к развитию кифотической деформации.

Анатомической основой старческого остеопороза является прогрессирующее превращение плотного вещества кости в губчатое вследствие нарушения равновесия между остеобластическими и остеокластическими процессами в пользу последних. Происходит истончение и количественное уменьшение костных балок в губчатой кости. Сложная система костных балок – архитектоника кости – упрощается вследствие исчезновения части костных балок. Степень истончения кортикальной кости и количественное уменьшение костных балок достигают таких пределов, что способствуют появлению целых территорий, лишенных костных элементов, разрежению и увеличению ячеек губчатого вещества и ослаблению костных силовых линий. А. В. Каплан при изучении шлифов губчатой кости показал, что к старости стенки ячеек губчатого вещества значительно истончаются.

Все эти изменения приводят к повышенной хрупкости старческой кости, доказательством чего является частота переломов у пожилых людей при воздействии насилия, которое у детей, подростков н людей среднего возраста никогда не вызывает перелома кости.

Значительно более ранние и тонкие изменения происходят в межпозвонковых дисках. Как упоминалось ранее, межпозвонковый диск состоит из фиброзного кольца, пульпозного ядра и гиалиновых пластинок. Гистологические исследования показали, что фиброзное кольцо состоит из плотных коллагеновых волокон, которые в наружных отделах фиброзного кольца представляют собой концентрически расположенные пластинки. Пульпозное ядро состоит из аморфного вещества, в котором располагаются коллагеновые волокна и клеточные элементы. Замыкательные пластинки представляют собой гиалиновый хрящ.

Большинство исследователей считают, что все тканевые компоненты межпозвонкового диска формируются в период пренатальной жизни. Волокнистые структуры диска появляются у детей первых месяцев жизни под воздействием нагрузки на позвоночник. С возрастом происходит «высыхание» диска, особенно его пульпозного ядра. «Высыхание» диска с возрастом происходит потому, что пульпозное ядро меняет свою структуру и приближается к структуре фиброзного кольца, а в пожилом возрасте – к структуре гиалинового хряща. С возрастом в дисках увеличивается количество хрящевых клеток и что они имеют тенденцию располагаться в виде гнезд. Происходит гиалинизация фиброзного кольца, в гиалиновых пластинках появляются трещины и щели.

На основании биохимического изучения ткани межпозвонкового диска показано, что в составе пульпозного ядра имеются мукополисахариды главным образом типа хондроитинсульфатов. С возрастом содержание мукополисахаридов снижается, причем концентрация хондроитинсульфатов падает быстрее, чем кератосульфата.

Гистохимическое изучение полисахаридов в межпозвонковых дисках представлено единичными исследованиями и проведено без достаточного гистохимического анализа и небольшим количеством методик.

Как известно, пульпозное ядро межпозвонкового диска содержит большое количество жидкости, что гистохимически можно объяснить высоким содержанием в его ткани кислых мукополисахарндов и их большой способности удерживать воду. Значительное снижение содержания кислых мукополисахаридов, а возможно, и изменение их состава в сторону увеличения кератосульфата ведут к уменьшению гидрофильных свойств основного вещества и уменьшению водного компонента в пульпозном ядре. Эти явления в свою очередь ведут к замедлению и ухудшению процессов диффузии, являющихся основным фактором в трофике аваскулярных тканей диска. Вероятно, уплотнение тканей диска за счет увеличения коллагеновых волокон также влияет на замедление диффузии и уменьшение поступления питательных веществ. Следует полагать, что ухудшение питания сказывается на состоянии тонких молекулярных и субмикроскопических структур. По-видимому, происходит отделение от коллагена белково-мукополисахаридного комплекса и дезинтеграция последнего. Коллагеновые волокна, лишенные цементирующей субстанции, подвергаются дезорганизации и распадаются на отдельные фибриллы, которые по существу являются колластромином с остатками преколлагена или без него. Вероятно, с этим связано изменение окраски пикрофуксином и усиление аргирофилии в очагах дистрофии.

Возможно, что определенную роль в развитии дистрофии играет деполимеризация мукополисахаридов, так как, чем длиннее и полимеризованнее макромолекулы, тем энергичнее удерживает воду образованный ими гель. Вероятно, только целостная структура белково-мукополисахаридного комплекса обусловливает характерные физико-химические и механические свойства ткани межпозвонкового диска. Важное значение в целостности белково-мукополисахаридного комплекса придается ферментным системам.

Вследствие описанных выше биохимических и биофизических изменений эластичность и упругость диска уменьшаются, ослабевают его амортизирующие свойства.

В процессе изучения межпозвонковых дисков человека было обращено внимание на некоторые особенности в строении наружных пластинок фиброзного кольца и хрящевой гиалиновой пластинки. Как те, так и другие почти не воспринимают фуксин при окраске по ван Гизону, в них очень слабо по сравнению с другими зонами диска выявляются кислые мукополисахариды и в большом количестве представлены нейтральные мукополисахариды.

Возможными причинами структурных изменений в «старых» дисках является изменение характера связи кислых и нейтральных мукополисахаридов с белками, передислокация и некоторая смена состава кислых мукополпсахаридов. Эти причины могут вызвать нарушение процессов питания ткани, коллагенообразования, эластичности и механической прочности диска, что в свою очередь неизбежно отразится на изменении волокнистых структур межпозвонкового диска.

Описанным выше гистохимическим изменениям схематично соответствует динамика морфологических изменений.

Пульпозное ядро межпозвонкового диска новорожденного и ребенка первых лет жизни чрезвычайно богато веществом, которое под микроскопом имеет гомогенный, аморфный вид. Это вещество красится бледно и едва заметно на препаратах. На фоне этой бесструктурной массы встречаются тонкие коллагеновые волоконца. Клеточные элементы пульпозного ядра представлены фибробластами, хрящевыми клетками, группами хрящевых клеток. Некоторые хрящевые клетки имеют эозинофильную капсулу. В пульпозном ядре первых лет жизни еще много хордальных клеток, которые исчезают к 12 годам жизни.

По мере роста ребенка и, следовательно, межпозвонкового диска в нем происходит уплотнение коллагеновых волокон, увеличивается волокнообразование в пульпозном ядре. В 3-й декаде жизни человека в межпозвонковом диске пластинки и пучки волокон фиброзного кольца уплотняются, частично гиалинизируются. Пульпозное ядро почти полностью состоит из тонковолокнистой, войлокоподобной сети коллагеновых волокон с большим количеством хрящевых клеток и изогенных групп. В зрелом возрасте, особенно к старости, увеличивается гпалинизация и огрубение пучков и пластинок фиброзного кольца, в пульпозном ядре нарастает количество хрящеподобных элементов. В пульпозном ядре и фиброзном кольце появляются очаги зернистого и глыбчатого распада основного вещества и его оссификации. В толще гиалиновых пластинок встречается ткань пульпозного ядра в виде хрящеподобпых узелков, описанных еще Шморлем. Все описанные явления начинают отмечаться с конца, а порой и начала 3-й декады жизни человека, с возрастом прогрессируют и достигают крайних степеней в старости.

Описанные возрастные изменения в телах позвонков и в межпозвонковых дисках приводят к тому, что позвоночник пожилого человека претерпевает значительные возрастные изменения. Помимо упомянутых выше клинически улавливаемых деформаций позвоночника, он становится ригидным, неэластичным, малоподвижным, менее выносливым к обычным для него вертикальным нагрузкам. Это проявляется чувством усталости, невозможностью длительное время удерживать туловище в вертикальном положении. Старческий остеопороз и инволютивные изменения в межпозвонковых дисках приводят к тому, что с возрастом уменьшается длина позвоночника и вследствие этого рост человека в целом. Все эти явления усугубляются возрастными изменениями: в мышечном аппарате.

При рентгенологическом исследовании возрастные изменения в телах позвонков проявляются в виде «прозрачности» тел позвонков, значительного уменьшения интенсивности их рентгеновской тени. Поясничные позвонки часто приобретают форму рыбьего позвонка, между которыми видны кажущиеся значительно увеличенными по высоте межпозвонковые промежутки, напоминающие тугие автомобильные шины.

Грудные позвонки могут приобретать клиновидную форму вследствие значительного снижения высоты их вентральных отделов. Тогда межпозвонковые промежутки в грудном отделе значительно сужены и иногда с трудом дифференцируются. Как в поясничном, так и в грудном, а также в шейном отделах позвоночника появляется значительное количество остеофитов, особенно в области вентральных отделов тел позвонков. Нередко остеофиты возникают и по задним краям тел. В шейном отделе позвоночника эти остеофиты обращены в сторону межпозвонковых отверстий. Возрастным своеобразием шейного отдела позвоночника является развитие унковертебральных артрозов. В межпозвонковых синовиальных сочленениях развивается дегенеративный процесс в виде спондилоартроза, рентгенологически проявляющийся в виде неравномерности суставных щелей, усиления интенсивности рентгеновской тени в области субхондральных зон, подчеркнутости и заострения концов суставных отростков.

Грубые изменения выявляются со стороны межпозвонковых дисков. Как правило, их высота снижается. Выпрямление поясничного лордоза, наступающее с возрастом, приводит к тому, что на передних спондилограммах межпозвонковые щели четко прослеживаются и располагаются параллельно друг другу. В грудном отделе вследствие увеличения грудного кифоза на передней спондилограмме эти щели, наоборот, плохо дифференцируются, и создается ложное представление об их отсутствии. В шейном отделе старых людей можно наблюдать полное исчезновение межпозвонковых промежутков, что создает впечатление о наличии блока тела смежных позвонков. В шейном отделе и несколько реже в верхнем грудном отделе можно наблюдать обызвествление передней продольной связки вплоть до ее полной оссификации. Шейный отдел позвоночника также с возрастом утрачивает свойственный ему лордоз, приобретает строго вертикальную форму, а порой и угловую кифотическую деформацию.

Помимо остеофитов, расположенных перпендикулярно к длинной осп позвоночника и являющихся следствием дегенеративных возрастных изменений в межпозвонковых дисках, могут наблюдаться костные разрастания, находящиеся в пределах расположения передней продольной связки и идущие строго параллельно длинной оси позвоночника. Эти проявления спондилеза являются отражением локальной дегенерации наружных отделов фиброзного кольца межпозвонкового диска в отличие от остеохондроза, при котором первично дегенеративные процессы возникают в пульпозном ядре.

В субхондральных зонах тел позвонков на фоне остеопороза отчетливо определяются зоны выраженного субхондрального склероза костной ткани.

[8], [9], [10], [11], [12], [13]

Источник