Перелом диафиза плеча первая помощь

Перелом диафиза плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

Диафизом плечевой кости считают часть плечевой кости от места прикрепления большой грудной мышцы до надмыщелковых гребней. Переломы диафиза плеча (обычно в средней трети) чаще наблюдаются у больных старше 50 лет. Имеются четыре основных типа перелома этой локализации:

1) поперечный;

2) косой;

3) спиральный;

4) оскольчатый.

Вид перелома зависит от механизма повреждения, силы повреждающего воздействия, локализации перелома и мышечного тонуса в момент травмы. Каждый из вышеуказанных видов перелома может в свою очередь быть классифицирован по степени смещения.

Действие разгибательной маскулатуры, окружающей диафиз плечевой кости, после перелома может вызвать растяжение и смещение костных фрагментов. Как изображено на рисунке, дельтовидная мышца прикрепляется по переднебоковому краю диафиза плечевой кости, в то время как большая грудная крепится к внутренней межбугорковой бороздке. Надостная мышца, прикрепляющаяся к большому бугорку головки плечевой кости, обеспечивает отведение и наружную ротацию.

При переломах диафиза плечевой кости мышцы проксимального отдела плеча вызывают смещение костных фрагментов. Основную роль в смещении играют пять мышц этой области: дельтовидная, надостная, большая грудная, двуглавая и трехглавая мышцы плеча.

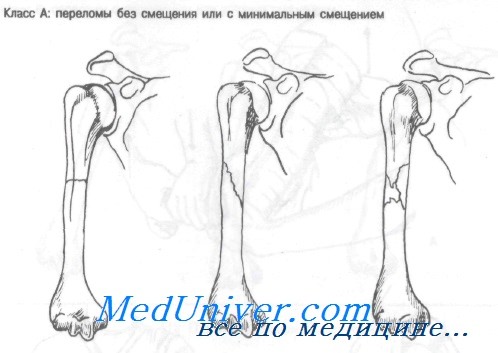

А. При переломах между вращательной манжетой и большой грудной мышцей происходит ротация проксимального фрагмента.

Б. Переломам между местами прикрепления большой грудной и дельтовидной мышц сопутствуют приведение проксимального фрагмента.

В. Переломы, располагающиеся ниже места прикрепления дельтовидной мышцы, обусловливают отведение проксимального фрагмента

Двуглавая и трехглавая мышцы крепятся к дистальной трети и стремятся сместить дистальный фрагмент вверх. Перелом, располагающийся проксимальнее места прикрепления большой грудной мышцы, может сопровождаться отведением и наружной ротацией головки плечевой кости вследствие действия надостной мышцы. При переломе между участками прикрепления большой грудной и дельтовидной мышц происходит приведение проксимального фрагмента в результате тяги большой грудной мышцы.

Перелом, располагающийся дистальнее места прикрепления дельтовидной мышцы, сопровождается отведением проксимального фрагмента вследствие действия дельтовидной мышцы. Сосудисто-нервный пучок, снабжающий предплечье и кисть, идет по внутреннему краю диафиза плечевой кости. И хотя утверждение, что при переломе из этих образований может пострадать любое, верно, чаще повреждается лучевой нерв. Как показано на рисунке, лучевой нерв проходит в непосредственной близости к диафизу плечевой кости у места перехода его средней трети в дистальную. Переломы в этой области часто сопровождаются повреждением лучевого нерва.

Лучевой нерв проходит в наружной межмыщелковой борозде по наружному краю плечевой кости и может повреждаться при переломах диафиза

К перелому диафиза плечевой кости приводят два механизма. Наиболее часто встречающийся механизм повреждения — воздействие прямой силы, например, при падении или прямом ударе, как это бывает при автокатастрофах. В этих случаях, как правило, диагностируют поперечный перелом. Непрямой механизм заключается в падении на локоть или вытянутую руку. Кроме того, сильное мышечное сокращение в области патологически измененной кости также может привести к перелому. Непрямой механизм воздействия обычно приводит к спиральным переломам.

У больного отмечаются боль и отек в области диафиза плечевой кости. При обследовании можно выявить укорочение, явную деформацию или патологическую подвижность с крепитацией. Важно, чтобы первичный осмотр перелома диафиза плечевой кости у всех пострадавших включал тщательное исследование состояния сосудисто-нервного пучка. При исследовании следует обратить особое внимание на функцию лучевого нерва и в случае обнаружения его повреждения документировать время появления симптоматики.

1. В момент травмы обычно развивается нейропраксия. Лечение, как правило, заключается в иммобилизации в отводящей лонгете и тщательном последующем наблюдении.

2. Повреждение, выявленное после проведенной манипуляции или иммобилизации, может привести к аксонотмезису, если не устранить давление на нерв.

3. Повреждение, обнаруженное в процессе заживления, как правило, является медленно прогрессирующим аксонотмезисом.

Необходимы снимки в перпендикулярной переднезадней и боковой проекциях всей плечевой кости. Для исключения сопутствующих повреждений нужны снимки плечевого и локтевого суставов.

Сопутствующие повреждения перелома диафиза плечевой кости

Переломам диафиза плечевой кости могут сопутствовать тяжелые повреждения:

1) повреждение плечевой артерии;

2) повреждение лучевого, локтевого или срединного нерва;

3) перелом головки или дистального отдела плечевой кости.

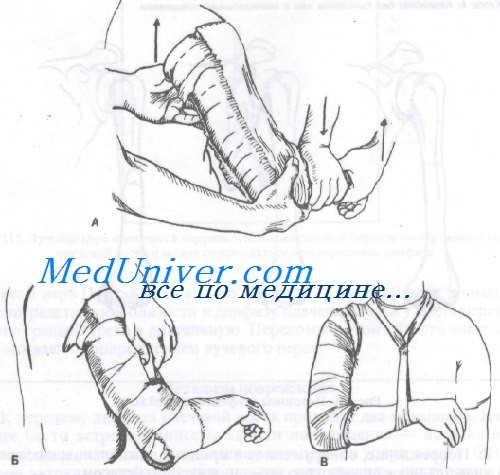

V-образная адаптационная лонгета, иногда называемая щипцами для сахара

Лечение перелома диафиза плечевой кости

Переломы диафиза плечевой кости лечат несколькими методами в зависимости от типа перелома, степени смещения и наличия сопутствующих повреждений. Следовательно, с самого начала необходима консультация хирурга-ортопеда. Обычно для заживления переломов диафиза плечевой кости требуется 10—12 нед. Спиральные переломы в целом заживают быстрее поперечных из-за большей площади соприкасающихся поверхностей. Переломы, располагающиеся ближе к локтевому или плечевому суставу, заживают дольше и с худшими результатами.

Класс А: Переломы без смещения иили с минимальным смещением. Неотложная помощь при этих переломах включает лед, анальгетики, наложение адаптирующей лонгеты и раннее направление к специалисту. Перед наложением лонгеты кожу конечности обрабатывают настойкой бензоина. Затем накладывают V -образную лонгету с мягкой прокладкой от подмышечной впадины до локтя и укрепляют ее повязкой. Руку подвешивают на шее поддерживающей повязкой в. виде воротника и манжеты.

Не следует использовать подвесную гипсовую повязку, поскольку вес гипса может стать причиной расхождения костных фрагментов.

Класс Б: переломы с поперечным или угловым смещением. Неотложная помощь при этих переломах включает прикладывание льда, анальгетики, иммобилизацию и срочное направление к специалисту. Применяют различные методы лечения — от наложения подвесной гипсовой повязки до скелетного вытяжения за локтевой отросток. Если нет сопутствующего повреждения сосудов, нервов и других переломов и больной может ходить, авторы предпочитают при этих переломах подвесную гипсовую повязку.

Если срочная консультация ортопеда невозможна, гипсовую повязку может наложить врач центра неотложной помощи. Верхняя граница гипсовой повязки должна находиться лишь на 2,5 см проксимальнее линии перелома. Повязка должна быть легкой, для чего используют гипсовый бинт шириной 10 см. Предплечью придают нейтральное положение, а локтевой сустав сгибают под углом 90°.

Руку подвешивают на шею в поддерживающей повязке типа воротника и манжеты. Положение петли определяется угловым смещением, которое необходимо корригировать. Боковое угловое смещение требует наложения петли на дорсальную поверхность запястья, в то время как угловое смещение кнутри требует ее наложения на ладонную поверхность запястья. Угол кзади корригируют удлинением перевязи.

Коррекция переднего углового смещения требует укорочения поддерживающей повязки. Рука все время должна находиться в подвешенном состоянии, поэтому больному приходится спать в полусидячем положении. Как только стихнет боль, начинают круговые упражнения в плечевом суставе.

Класс В: переломы со значительным или с сопутствующим поврежденим сосудисто-нервного пучка. Неотложное лечение переломов этого типа включает применение льда, анальгетиков, иммобилизацию и срочное направление к специалисту. Оперативное лечение переломов диафиза плечевой кости показано при следующих обстоятельствах:

1) перелом диафиза плечевой кости с повреждением сосудов;

2) спиральный перелом дистальной трети с параличом лучевого нерва;

3) сопутствующие переломы, требующие ранней иммобилизации, такие как перелом в области локтевого сустава;

4) интерпозиция мягких тканей, которую нельзя исправить консервативным методом.

Осложнения перелома диафиза плечевой кости

Переломы диафиза плечевой кости могут сопровождаться развитием:

1) слипчивого капсулита плечевого сустава, который может быть предупрежден ранними круговыми упражнениями;

2) оссифицирующего миозита локтевого сустава, которого можно избежать с помощью активных рутинных упражнений и непассивного вытяжения;

3) позднего паралича лучевого нерва, который осложняет 5—10% всех переломов плечевой кости. Особенно часто он встречается при спиральных переломах дистальной трети;

4) несращения или замедленного сращения.

– Также рекомендуем “Переломы проксимального отдела плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение”

Оглавление темы “Переломы плечевой кости”:

- Чрезмыщелковый перелом плечевой кости Посадаса. Диагностика и лечение

- Межмыщелковые переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом латерального мыщелка плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом медиального мыщелка плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом головки мыщелка плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом медиального надмыщелка плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом диафиза плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы проксимального отдела плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы хирургической шейки плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Перелом анатомической шейки плечевой кости. Диагностика и лечение

Источник

Первая помощь при переломе плеча должна быть оказана в максимально сжатые сроки, чтобы возыметь должный эффект. Помочь пострадавшему не усугубить ситуацию до приезда бригады «скорой» – первоочередная задача для окружающих больного.

Верхние конечности, включающие плечо и предплечья часто страдают не только во время политравмы, что свойственно ДТП, дракам или производственным травмам. Они повреждаются вследствие рядовых бытовых травм. Кроме разрыва целостности кожного покрова, подкожной клетчатки, мышечных волокон патология часто включает в себя деформацию костных структур.

Иногда плечевые кости ломаются полностью, задевая осколками окружающие еще пока здоровые ткани и суставы. Но имеют место быть в клинической практике лишь частичные переломы, которые принято называть неполными. Это касается повреждений кости не до конца.

Но, вне зависимости от того, какой формат повреждения был выявлен, оказание помощи должно производиться максимально скоро и аккуратно.

Общие сведения и классификация

Сложностей тут добавляет тот факт, что у многих пострадавших имеется предрасположенность к дестабилизации костных структур. К этому приводят различные тематические заболевания вроде остеопороза. Такой недуг провоцирует разрушение привычной текстуры кости, что делает ее более уязвленной перед внешними негативными факторами. К последним относят повышенное давление извне, которое сопровождается механическими повреждениями.

Некоторые обыватели не могут самостоятельно отличить классический перелом от традиционного ушиба или даже вывиха. Наиболее ярко выраженным признаком того, что поврежденной оказалась все же кость, становится специфичный хруст. Он может прозвучать, даже если серьезных видимых повреждений кожного покрова выявлено при первичном осмотре не было.

Также о переломе свидетельствует сильный болевой синдром, который начинается как раз одновременно с услышанным хрустом. Проблемная область тут же становится отечной. Потерпевший больше не может свободно двигать предполагаемо больной конечностью, а любая попытка физической активности сопровождается сильной болезненностью.

Особенно серьезными оказываются переломы, которые сопровождаются смещением привычного расположения плечевого механизма. Здесь повышается процентная вероятность того, что костные обломки при соприкосновении с кожей, мышцами и нервными волокнами лишний раз будут провоцировать неприятные ощущения. Также острые части могут перерезать нервные корешки, что усугубит и без того нестабильное состояние, заканчиваясь болевым шоком.

Помимо представленной стандартной классификации в медицинской практике имеется еще одна сортировка, подразумевающая разделение на виды деформации по отношению к коже:

- открытый;

- закрытый.

Первый сопровождается разрывом кожного покрова, обильным кровотечением. Из-за значительной раневой поверхности риски подхватить инфекцию становятся на порядок выше.

При закрытом переломе кожа остается целой, но именно из-за этого распознать степень поражения и оценить площадь повреждений становится проблематично. На фоне этого обывателям становится очень сложно проверять, являются ли целыми окружающие внутренние органы. Часто закрытые травмы несут за собой латентные кровотечения, которые распространяются почти мгновенно.

Вне зависимости от того, какой конкретно формат перелома произошел с пострадавшим, первым делом стоит вызвать «скорую». Только после этого можно приступать к реализации мер, направленных на стабилизацию самочувствия.

Закрытый перелом

Медицинская программа помощи до приезда врачей начинается с попыток успокоить как самого пострадавшего, так и того, кто намерен ему помочь. При панике у пациента ускоряется сердцебиение, что усиливает кровоток. При даже незначительном кровотечении усиление тока крови обеспечит более скорый ее отток, ухудшая и без того плачевное положение.

Далее потребуется определить конкретную локализацию плечевого повреждения и его тип. Если открытых раневых поверхностей не имеется, как и торчащих осколков, то отклонение можно смело назвать закрытым. При подобном раскладе эффективнее всего начинать с иммобилизации. Так называют обеспечение больному оптимального положения, которое бы поспособствовало замедлению всех отягчающих процессов.

Для этого придется придать человеку максимально комфортное горизонтальное положение с обеспечением полной неподвижности предполагаемо поврежденной части тела. Это сработает в качестве ингибитора для распространения боли, наступления шока и гаранта отсутствия новых сосудистых разрывов.

Существует два варианта иммобилизации:

- транспортная, которую еще называют временной;

- лечебная.

На этапе оказания доврачебной помощи нужно пользоваться алгоритмом временного типа, так как второй тип предусматривает уже полноценную последующую терапию в больничных условиях под присмотром квалифицированного персонала.

Идеальным вариантом решения вопроса становится проволочная шина Крамера. Но обычно в быту или походных условиях на подобное излишество не приходится рассчитывать. Вместо медицинского инструментария придется пользоваться подручными средствами. При этом потребуется четко придерживаться пунктов инструкции для наложения шинного материала:

- руку отводят в плечевом суставе и сгибают в локте на уровне приблизительно в 90 градусов;

- предплечье располагают по центру между супинацией и пронацией;

- кисть располагают с немного согнутым положением по отношению к тылу;

- пальцы выстраивают в полусогнутой позиции.

Для осуществления последнего пригодится бинт или комок ткани, который вкладывают в ладонь потерпевшему. Строго запрещено фиксировать пациенту пальцы, если они до сих пор находятся в вытянутом положении. Для удобства стоит подложить в область подмышек ватный валик, укрепив его бинтами или повязками через надплечье больной конечности.

По завершении подготовительных мероприятий можно заняться наложением непосредственной шины Крамера. Из-за того что она имеет около метра по длине, с ее монтажом придется потрудиться.

Сначала ее изгибают по размеру поврежденной конечности, укладывая от плеча здоровой конечности по линии лопаток. Далее потребуется проработать шинным материалом заднюю часть наружной плечевой поверхности вместе с предплечьем вплоть до основания пальцев.

По углам верхнего конца понадобится привязать пару кусочков бинтов, длина которых составит около метра. Для заключительного этапа используется вата, которой обкладывают шину. Позже останется только прибинтовать к рукам и телу шину. Помогут в этом ранее заготовленные два кусочка бинта, которые пропускают сзади и спереди здорового плеча, чтобы привязать их потом к нижнему концу.

Результат должен выглядеть так, будто предплечье плотно прижимается к спине верхней частью шинного материала. Подвесив руку на косынку, останется только спокойно ожидать приезда «скорой».

Если под рукой не оказалось медицинского инструментария, то шину Крамера получится соорудить самостоятельно из двух дощечек. Первую привязывают к плечу, а вторую – к предплечью. Нужно проследить за тем, чтобы плотно зафиксировать к туловищу.

Когда поблизости нет даже веток или досок, то придется уложить пострадавшую руку на косыночную повязку. Для нее используют тканевой квадрат. Если получится раздобыть хлопчатобумажный отрез, то это окажется наиболее оптимальным вариантом.

Его приблизительная ширина должна составлять около полутора метров. Отрез складывают по диагонали и подводят под конечность, которую сгибают. Концы косынки связывают узлом на шее.

Руку сгибают в локте строго под прямым углом, а тупой угол ткани загибают, чтобы закрепить впереди у локтя. Для этой цели сгодится обычная булавка.

Открытый перелом

Если при беглом осмотре становится понятно, что имеет место быть открытый перелом, то тут первым делом нужно поработать над остановкой кровотечения. Только после этого разрешается приступать к непосредственной иммобилизации. В противном случае пострадавший умрет от обильной потери крови быстрее, чем до места происшествия доберется «скорая».

Единственно верного стандарта для внешнего вида перелома не существует, так как не всегда из открытой раны могут торчать костные отломки. Но, вне зависимости от того, есть они там или нет, пытаться самостоятельно соединить сломанную кость запрещено. Это прерогатива опытного ортопеда-травматолога.

Во время звонка в «скорую» эффективно будет сразу уточнить у дежурного врача, можно ли выдать потерпевшему обезболивающие препараты. Самостоятельно, без предварительной консультации с врачом таким самолечением заниматься запрещено, так как последствия приема медикаментов смазывают клиническую картину.

Начальными действиями, направленными на помощь пациенту, становятся:

- обработка раневой поверхности антисептическими растворами;

- осушение раны марлевой стерильной салфеткой;

- наложение повязки из стерильного перевязочного пакета.

Только вот слишком плотно накладывать бинт не стоит, так как чрезмерное усердие может обернуться передавливанием стабильной передачи крови, что завершится некрозом клеток.

В качестве обеззараживающего средства лучше всего использовать трехпроцентный раствор перекиси водорода. Но если этого не нашлось, то подойдет обычный спиртовой раствор. А вот заливать рану зеленкой не стоит.

Не следует лезть внутрь раны руками, пытаясь достать торчащие отломки. Вместо этого после остановки или хотя бы замедления кровотечения, нужно повторить алгоритм иммобилизации, который описывался для закрытой травмы плеча.

Но иногда оказание помощи с наложением шины может растянуться из-за того, что открытые поражения сопровождаются травматическим шоком. Так называют острую реакцию организма на отклонение тяжелого характера.

Различают несколько стадий такого осложнения. Начинается оно с противоестественной повышенной двигательной и речевой активности. Слова становятся отрывистыми, а голос – глуховатым. Потерпевший жалуется на повышенную чувствительность к боли.

У него прослеживается беспокойный взгляд. Резкий скачок в сторону увеличения артериального давления – тоже признак шока.

Первая фаза длится около пяти минут, после чего наступает второй этап, подразделяющийся на три подкатегории. У человека прослеживается бледность, расширенные зрачки, поверхностное и частое дыхание, плохо прослеживающийся пульс. Сам пациент проявляет практически полное равнодушие.

Чтобы замедлить распространение негативных реакций, нужно расстегнуть всю сдавливающую одежду и снять стесняющие аксессуары. Это позволит обеспечить полноценную проходимость дыхательных путей и приток свежего воздуха.

Из-за резкого падения температуры больной может испытывать озноб, поэтому нелишним будет его укутать в теплое одеяло. А при отсутствии дыхания и сердцебиения придется проводить сердечно-легочную реанимацию.

Несмотря на то, что многие пострадавшие будут жаловаться из-за чрезмерного давления на поверхность при прижимании тампоном края перерезанного сосуда при кровотечении, это лучше, чем дать им истечь кровью.

Помочь заблокировать кровотечение сможет жгут. Причем совершенно необязательно, чтобы это была медицинская резиновая трубка из индивидуальной аптечки. Для тех же целей подойдут подручные средства вроде ремня, снятого для обеспечения прилива кислорода галстук. Даже шнурки подойдут.

Накладывать жгут надо либо поверх одежды, либо подкладывать под оголенный участок кожного покрова кусочек ткани. Это позволит не допустить чрезмерного травмирования окружающей кожи.

После того как жгут был успешно наложен, необходимо зафиксировать время процедуры. В идеале потребуется написать записку с указанием точного времени, чтобы приехавшие медики смогли дальше сориентироваться в программе лечения. Но если рядом бумаги не оказалось, можно запомнить точное время.

В среднем, жгут помогает приблизительно минут на 30-40. Потом начинается повреждение клеток, разрушение ткани и даже развитие анаэробной инфекции. Поэтому столь важно успеть доставить больного до больницы в столь сжатые сроки.

Как только разрешенный интервал наложения закончится, жгут потребуется ослабить хотя бы в течение трех минут.

Только слаженные и спокойные действия позволят сохранить жизнь и здоровье пострадавшему.

Больше свежей и актуальной информации о здоровье на нашем канале в Telegram. Подписывайтесь: https://t.me/foodandhealthru

Источник