Перелом дистального эпиметафиза кости голени

Перелом дистального метаэпифиза большеберцовой кости (перелом Пилона)

В отличие от травм в результате подворачивания, которое является причиной большинства переломов в области голеностопного сустава, этот тип повреждения вызван очень большой травмирующей силой. При переломе пилона тело таранной кости ударяется о суставную поверхность большеберцовой кости, которая из-за своей гораздо меньшей прочности раскалывается на множество осколков.

СИМПТОМЫ ПЕРЕЛОМОВ В ОБЛАСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

+

Сразу после травмы быстро нарастает отек. Голеностопный сустав часто деформирован и может находиться в состоянии вывиха. В области повреждения появляются волдыри (фликтены) с кровью, что свидетельствует о тяжелейшей травме кожи и мягких тканей. Иногда выступающий острый конец отломка большеберцовой кости пробивает кожу, и тогда перелом становится открытым.

ДИАГНОСТИКА ПЕРЕЛОМОВ В ОБЛАСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

+

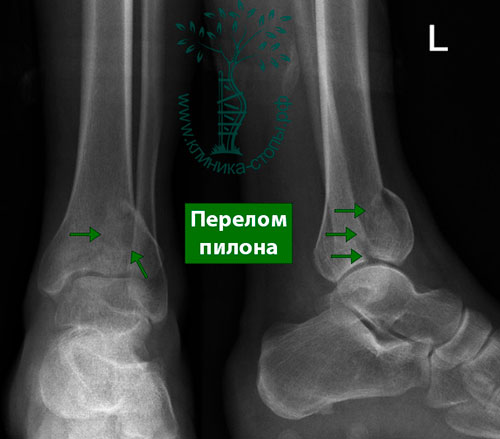

На рентгенограммах определяется внутрисуставной оскольчатый перелом дистального конца большеберцовой кости. Во всех случаях диагностировать перелом пилона лучше с помощью КТ (включая режим 3D-реконструкции), чем с помощью обычной рентгенографии.

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ПИЛОНА

+

Лечение внутрисуставных переломов в общем и перелома пилона в частности – хирургическое. Чтобы спланировать операцию, необходимо провести компьютерную томографию. Также при подготовке к вмешательству важен контроль отека мягких тканей, что наилучшим образом достигается путем придания конечности возвышенного положения или наложения наружного фиксатора на голеностопный сустав. Если у пациента образовались фликтены или волдыри, перед операцией они обязательно должны зажить. До улучшения состояния кожи может пройти от двух до трех недель.

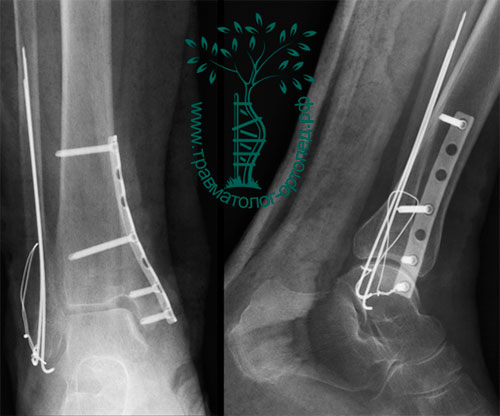

Оперативное вмешательство при переломах пилона обычно очень сложное, выполняют его самые опытные врачи. Основная задача хирурга-травматолога – сохранить функцию голеностопного сустава. При этой операции стараются не делать обширных разрезов мягких тканей, чтобы избежать трудностей с заживлением операционной раны и исключить присоединение инфекции. Лучшие результаты в настоящее время можно получить, используя малоинвазивную технику операции. При ней костные отломки большеберцовой кости вначале закрыто растягиваются специальным аппаратом, а потом через мини-разрезы фиксируются подкожно проведенными пластинами и винтами. После малоинвазивной операции при переломе пилона отек обычно меньше, рана заживает быстрее, а что самое главное – снижается риск инфекционных осложнений.

Больше информации о лечении переломов большеберцовой кости.

Лечение перелома пилона занимает от трех до четырех месяцев. Эта травма представляет собой очень серьезное нарушение как мягких тканей, так и костей. Перелом также сопровождается значительным повреждением суставного хряща, который не виден на рентгенограмме, поэтому важно восстановить не только костные, но и хрящевые структуры. При неправильно выполненной операции имеется высокий риск развития артроза голеностопа, который проявляется тугоподвижностью, отеком и болью в области сустава.

ПРИМЕРЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ «ПИЛОНА» В НАШЕЙ КЛИНИКЕ

+

Пример 1

Пациент Н., 32 года, доставлен в клинику с места работы. С его слов, травма при падении со строительных лесов, с высоты около 2,5 метров. Приземлился на ноги. При осмотре определялись деформация и выраженный отек обеих конечностей. По внутренней поверхности левой голени была рана размером 3 на 6 см. Выполнены рентгенограммы. Установлен диагноз: «Закрытый оскольчатый внутрисуставной перелом дистального метаэпифиза обеих костей правой голени. Открытый оскольчатый внутрисуставной перелом дистального метаэпифиза левой большеберцовой кости со смещением отломков. Gustilo-Anderson II».

Следует обратить внимание, что переломы пилона чаще всего являются результатом так называемой «высокоэнергетической травмы», например, при падении с высоты, ДТП, занятиях экстремальными видами спорта.

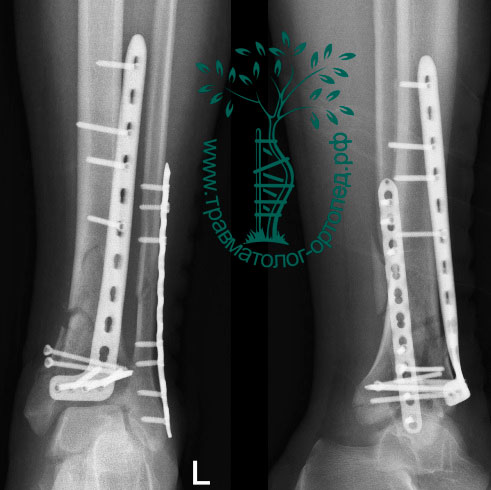

Экстренно, сразу при поступлении, в операционной был наложен стержневой аппарат внешней фиксации на обе голени и стопы. Выполнена хирургическая обработка раны левой голени, налажена VAC-система.

VAC — это система лечения ран отрицательным давлением, которое усиливает кровообращение в ране, что позволяет добиться её скорейшего заживления раны, а также разрешения отека в поврежденной области.

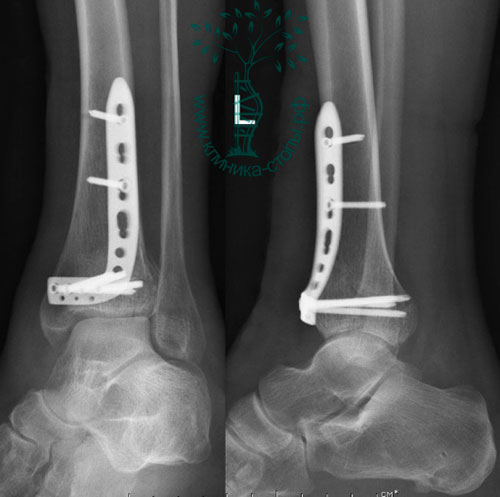

На восьмые сутки выполнен остеосинтез левой большеберцовой кости двумя пластинами и винтами. VAC-система удалена, рана ушита.

На 17-е сутки выполнен остеосинтез правой большеберцовой кости пластиной и винтами. Послеоперационный период прошел без осложнений. На контрольных рентгенограммах через четыре месяца видно, что переломы полностью консолидированы. Разработан индивидуальный курс 6-месячной программы реабилитации.

Мы интересуемся судьбой наших пациентов, анализируем отдаленные результаты своей работы. При контрольном осмотре через год установлено, что пациент полностью восстановился после травмы, вернулся на прежнюю работу. Отмечаются явления артроза левого голеностопного сустава 1 степени. Учитывая тяжесть повреждения, данный результат мы оцениваемый как хороший.

Пример 2

Пациент, 36 лет, во время пожара выпрыгнул из окна второго этажа. Был доставлен в нашу клинику. После осмотра травматологом и выполнения рентгенограмм установлен диагноз: «Закрытый фрагментарный внутрисуставной перелом левой большеберцовой и малоберцовой кости со смещением отломков».

У пациентов с подобными переломами на первом этапе используется временная фиксация голени и стопы аппаратом внешней фиксации, предотвращающая дальнейшее повреждение мягких тканей подвижными костными отломками. Создаются благоприятные условия для спадения отека, также улучшается питание поврежденных тканей.

Вторым этапом на шестые — восьмые сутки выполняется окончательная открытая операция с фиксацией отломков большеберцовой кости пластинами и винтами, во время которой восстанавливается нормальная анатомия голеностопного сустава.

Открытые операции на голеностопном суставе при переломе пилона сразу после травмы не выполняются не случайно: их неблагоприятный исход в ранние сроки подтвержден опытом предыдущих поколений. В 80-х годах прошлого столетия в Америке была популярна тактика первичного хирургического вмешательства, но результаты были неутешительными. Большой процент нагноений послеоперационных ран, остеомиелиты, несращения и другие осложнения привели к формированию современной концепции лечения таких переломов, которые мы используем в своей повседневной практике.

Пример 3

Пациентка, 36 лет, получила травму в результате ДТП. Сидела на переднем пассажирском кресле автомобиля, который врезался в отбойник на МКАД. При осмотре обращал на себя внимание выраженный отек правой ноги, деформация правого голеностопного сустава. Кожа багрово-синюшного цвета. После осмотра врача и рентгенографии был установлен диагноз: «Закрытый оскольчатый внутрисуставной перелом дистального метаэпифиза правой большеберцовой кости со смещением отломков. Закрытый надсиндесмозный перелом нижней трети правой малоберцовой кости со смещением отломков».

В неотложном порядке пациентка подана в операционную, где было выполнено наложение аппарата внешней фиксации на голень-стопу.

Особенностью повреждений пилона является массивная травма окружающих мягких тканей, даже при отсутствии ран, что и является основной проблемой в лечении переломов данной локализации. В связи с этим всегда существуют высокие риски осложнений при выполнении открытых операций непосредственно после получения травмы.

Через 12 дней с момента получения травмы, после уменьшения отека и улучшения состояния кожи, была выполнена открытая операция. Через два отдельных разреза восстановлена анатомия малоберцовой и большеберцовой костей, а также голеностопного сустава. Отломки зафиксированы титановыми пластинами и винтами.

Послеоперационный период протекал без осложнений, пациентка выписана с рекомендациями передвигаться на костылях без нагрузки на оперированную конечность в течение десяти недель. Впоследствии контрольные рентгенограммы показали, что перелом сросся в правильном положении.

На момент описания данного клинического случая пациентка заканчивает пятимесячный курс реабилитации. Жалоб не предъявляет. Планирует продолжить заниматься спортом.

ПОЧЕМУ ВАМ НЕОБХОДИМО ЛЕЧИТЬСЯ У НАС

+

Видео о нашей клинике травматологии и ортопедии

Первичная консультация врача травматолога-ортопеда, к.м.н. — 2000 рублей

- Изучение истории заболевания и жалоб пациента

- Клинический осмотр

- Выявление симптомов заболевания

- Изучение и интерпретация результатов МРТ, КТ и рентгенограм, а также анализов крови

- Установление диагноза

- Назначение лечения

Повторная консультация врача травматолога — ортопеда, к.м.н. — бесплатно

- Анализ результатов исследований, назначенных во время первичной консультации

- Постановка диагноза

- Назначение лечения

Хирургическое лечение внутрисуставных переломов большеберцовой кости — от 49500 рублей до 99500 в зависимости от сложности перелома

- Пребывание в клинике (стационар)

- Анестезия (эпидуральная анестезия)

- Остеосинтеза внутрисуставного перелома большеберцовой кости

- Расходные материалы и импланты (пластины и винты от ведущих мировых производителей)

* Анализы и послеоперационный ортез в стоимость не входят

Прием врача травматолога — ортопеда, к.м.н. после операции — бесплатно

- Клинический осмотр после операции

- Просмотр и интерпретация результатов рентгенограмм, МРТ, КТ после операции

- Рекомендации по дальнейшему восстановлению и реабилитации

- Перевязка, снятие послеоперационных швов

- Введение препаратов гиалуроновой кислоты в коленный сустав при необходимости

Источник

Признаки перелома дистального метаэпифиза большеберцовой костиа) Терминология: б) Визуализация:

в) Патология: г) Клинические особенности: д) Диагностическая памятка: – Также рекомендуем “Рентгенограмма, КТ, МРТ при переломе дистального метаэпифиза большеберцовой кости” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 14.11.2020 |

Источник

Перелом «пилона» – термин, который используется при описании внутрисуставных переломов дистального метаэпифиза большеберцовой кости. Частота встречаемости этих повреждений составляет от 9% до 12% от всех переломов большеберцовой кости.

Данный вид перелома возникает при воздействии компрессирующих сил и связан с высокоэнергетической травмой. Комбинация сил, таких как компрессия, ротация и элементы чрезмерного тыльного сгибания приводят к тяжелому виду повреждения, сочетающемуся с обширным травматическим поражением мягких тканей. Классификация переломов по АО /ASIF переломы типа 44: А – внесуставные переломы дистального метаэпифиза большеберцовой кости, деление 44 -А1, А2, А3 основано на количестве отломков метафизарной области и степени их фрагментации. Переломы типа 44 -В – неполные внутрисуставные переломы, при которых происходит раскол суставной поверхности большеберцовой кости, но при этом часть ее остается связанной с диафизом коси. Деление на 44 – В1, В2, В3 основано на оценке импакции суставной поверхности и характере осколков. Переломы типа 44 – С – полные внутрисуставные переломы с полным прерыванием линиями перелома связи суставной поверхности и диафиза кости. Подразделение на 44 -С1, С2, С3 основано на оценке оскольчатого характера повреждения суставной поверхности и диафиза.

Характер и объем полученных повреждений определяет тактику лечения и вариант оперативного вмешательства.

С 2010 по 2015 г. г. в отделении травматологии и ортопедии ФГБУ КБ №1 УДП РФ по поводу переломов дистального метаэпифиза большеберцовой кости «пилона» наблюдалось 49 пациентов в возрасте от 24 до 65 лет, из них женщин – 15 (30, 6 1%), мужчин – 34 (69, 38%). Переломы типа В (по классификации AO/ASIF) встретились у 27 пациентов (55, 1%), переломы типа С – у 22 (44, 8%). Сроки после травмы составили от 1 суток до 2 недель. У 2 пациентов были переломы обеих нижних конечностей. У 11 пациентов была сочетанная травма (повреждение сегментов конечностей, травма органов грудной, брюшной полости). У 41 (83%) пациента перелом пилона сочетался с переломом малоберцовой кости. У 1-го пациента перелом пилона сочетался с переломом пяточной кости.

Внеочаговый остеосинтез аппаратом наружной фиксации, как основной и окончательный метод лечения был применен в 11 (22% ) случаях. Как метод первичной фиксации в 2-х случаях с последующим погружным остеосинтезом пластиной с угловой стабильностью из переднемедиального доступа. Данный вид фиксации перелома применяется при открытом характере перелома, при обширных повреждениях мягких тканей. Дает возможность ранней активизации больного с осевой нагрузкой на оперированную ногу. Операция открытая репозиция из переднемедиального доступ, остеосинтез пластиной с угловой стабильностью осуществлен у 22 (45%) пациентов. Данный вид фиксации применен при переломах А1-С1.

Осевая нагрузка при таком оперативном лечение возможна примерно после 6-8 недель. В 5-и случаях (22%) у пациентов наблюдался поверхностный некроз мягких тканей в проекции операционного доступа.

Накостный остеосинтез из заднелатерального доступа использовался в 8 (10%) случаях. Применялся при переломах А1-В1. В 1-м случае наблюдался незначительный поверхностный краевой некроз мягких тканей в проекции доступа. Данный вид остеосинтеза позволяет выполнить репозицию и фиксацию перелома с хорошей визуализацией, при минимальном травматизме мягких тканей.

Таким образом, правильно проведенная предоперационная подготовка, оптимально подобранный метод фиксации перелома, стабильный и функциональный остеосинтез, ранняя функциональная реабилитация больных предопределяет успешное восстановление статико-динамических функция сегмента, а так же является профилактикой ранних и поздних осложнений.

Статья добавлена 18 февраля 2016 г.

Источник

Переломы голени у детей составляют более половины от общего количества всех переломов нижних конечностей. Возникают при падении (в том числе и с высоты), при автодорожной травме, прямом ударе и подворачивании стопы. Клинические проявления определяются уровнем перелома. При повреждении верхнего метаэпифиза симптомы выражены слабо, в ряде случаев ребенок может опираться на больную ногу. При переломах в средней трети наблюдается резкая боль и отек, опора невозможна, нередко возникает заметная деформация, отмечается патологическая подвижность. Повреждение дистального метаэпифиза сопровождается отеком и интенсивной болью. Диагностика осуществляется на основании результатов рентгенографии и данных осмотра. Лечение консервативное. При необходимости проводится репозиция, накладывается гипс или скелетное вытяжение, назначается физиотерапия. Хирургическое вмешательство требуется редко.

Общие сведения

Переломы голени у детей – распространенная травма. Может наблюдаться как изолированное повреждение большеберцовой кости, так и нарушение целостности обеих костей голени. Изолированная травма малоберцовой кости возникает крайне редко.

Тяжесть повреждения может значительно варьироваться и зависит от уровня и вида перелома. При обычном падении на улице или во время игры переломы голени у детей обычно бывают изолированными. При автодорожной травме и падениях со значительной высоты возможно сочетание с повреждениями других костей скелета, ЧМТ, повреждением спинного мозга, тупой травмой живота, травмой тазовых органов и повреждениями грудной клетки.

Переломы костей голени у детей

Классификация переломов голени у детей

С учетом уровня различают:

- Повреждения верхнего метаэпифиза большеберцовой кости.

- Диафизарные переломы одной или обеих костей голени.

- Повреждения нижнего метаэпифиза костей голени.

Наиболее редкими (4,7%) являются повреждения верхней части голени, наиболее частыми – диафизарные переломы.

Переломы верхнего метаэпифиза большеберцовой кости

Выделяют два типа таких повреждений: переломы межмыщелкового возвышения и переломы метаэпифиза.

Перелом межмыщелкового возвышения возникает при резком скручивании или отклонении согнутой голени. Симптоматика стертая. Ребенок может опираться на ногу, но жалуется на болевые ощущения при сгибании колена и ходьбе. При осмотре выявляется припухлость мягких тканей, увеличение объема и сглаживание контуров коленного сустава из-за гемартроза. Движения и пальпация болезненны.

Для подтверждения диагноза назначают рентгенографию коленного сустава. При повреждениях без смещения делают сравнительные снимки обоих суставов. В сомнительных случаях больного направляют на КТ или МРТ коленного сустава.

Пациента на несколько дней госпитализируют в детское травматологическое отделение, а затем выписывают долечиваться амбулаторно. При поступлении выполняют иммобилизацию гипсовой или пластиковой лонгетой. Ногу фиксируют под небольшим углом. При необходимости проводят пункцию коленного сустава. Гипс нужно носить 3 недели. Затем ребенку назначают ЛФК.

Перелом большеберцовой кости в области метаэпифиза возникает при падении на прямую ногу (например, при прыжке с высоты). Обычно такие переломы бывают вколоченными. Клиника стертая. Ребенок жалуется на умеренную болезненность при движениях и опоре. Область колена незначительно припухшая. Пальпация болезненна, симптом осевой нагрузки положительный.

Рентгенологическое исследование подтверждает диагноз. В случае затруднений больного направляют на МРТ или КТ коленного сустава.

Лечение стационарное, а затем амбулаторное, в травмпункте. Ребенку накладывают гипс на 2-3 недели. По окончании иммобилизации больного направляют на ЛФК.

Прогноз благоприятный. Движения восстанавливаются в полном объеме, рост конечности обычно не нарушается.

Диафизарные переломы голени у детей

В 60% случаев наблюдается перелом одной кости (большеберцовой). В 40% ломаются обе кости. Как правило, повреждение локализуется в средней трети. Линия перелома обычно располагается косо, по спирали или поперечно, реже наблюдаются многооскольчатые переломы.

Клинические проявления яркие, поэтому постановка диагноза не вызывает затруднений. После падения или удара по ноге возникает резкая боль. Ребенок не может наступать на ногу. В области повреждения наблюдается припухлость, возможна гематома. Выявляется деформация, определяется крепитация и подвижность отломков.

Рентгенографию костей голени выполняют для уточнения диагноза и определения тактики лечения. КТ обычно не требуется. При подозрении на интерпозицию мягких тканей ребенка могут направить на МРТ голени.

Повреждение сосудов и периферических нервов для такой травмы нехарактерно. Однако при подозрении на такое повреждение необходима консультация детского нейрохирурга или детского невропатолога и сосудистого хирурга.

Лечение стационарное, проводится детским травматологом. При трещинах и переломах без смещения на слегка согнутую голень накладывают глубокий гипс на 2-3 недели.

При спиральных, поперечных и косых переломах с небольшим смещением возможна одномоментная репозиция костей голени под наркозом с последующей фиксацией гипсовой повязкой на 4-5 недель.

Значительное смещение и неудачная попытка репозиции является показанием для наложения скелетного вытяжения на 2-3 недели. Потом накладывают гипс еще на 2-3 недели.

При всех переломах со смещением нужно как минимум трижды проводить рентген-контроль: сразу после репозиции или наложения вытяжения, через 4-6 дней, перед снятием гипса. Если ребенок находится на скелетном вытяжении, количество рентгенографий увеличивается до четырех – четвертую выполняют перед снятием вытяжения.

Хирургическое лечение переломов голени у детей проводится при:

- Невозможности выполнить успешную репозицию и добиться удовлетворительного стояния отломков с использованием скелетного вытяжения.

- Интерпозиции тканей.

- Открытых переломах.

- Угрозе повреждения отломками кожи, нервов и сосудов.

Операция обычно осуществляется с использованием интрамедуллярных конструкций. Предпочтительна фиксация штифтами или остеосинтез диафизарных переломов большеберцовой кости блокирующими стержнями. Накостные фиксаторы (пластины, болты и винты) используются реже, поскольку могут вызвать разрастание надкостницы. Однако иногда их выбор оправдан характером перелома – например, при длинной спиральной линии излома, когда отломки плохо удерживаются внутрикостными конструкциями. Аппараты Илизарова у детей используются редко.

Выбор металлоконструкции осуществляется с учетом наименьшей травматичности, удобства для ребенка в послеоперационном периоде, возможности нагружать конечность и совершать движения в суставах сразу или через небольшое время после операции.

Хирургическое вмешательство выполняется под общим наркозом. Выбор места разреза зависит от вида металлоконструкции. Вначале врач проводит открытую репозицию перелома, а затем фиксирует сопоставленные отломки стержнем, штифтом, винтами и т.д. Проводится тщательный гемостаз. Рану ушивают послойно и дренируют резиновым выпускником или полутрубкой. На 2 день дренаж удаляют. Швы снимают через 8-10 суток.

Рекомендации по режиму, нагрузке на ногу и т.д. даются индивидуально, в зависимости от вида металлоконструкции и характера перелома. После операции назначают УВЧ. В восстановительном периоде ребенка направляют на теплые ванны, озокерит или парафин и ЛФК.

Прогноз при диафизарных переломах голени у детей благоприятный. Сращение хорошее. Даже если после репозиции осталось небольшое смещение по ширине (до 1/3 диаметра кости), оно устраняется по мере роста ребенка.

Переломы нижних метаэпифизов костей голени

Как правило, в детском возрасте возникает остеоэпифизеолиз нижнего конца большеберцовой кости в сочетании с переломом нижней трети малоберцовой кости. Реже наблюдаются отрывы лодыжек. Причиной травмы обычно становится подворачивание стопы.

При остеоэпифизеолизе ребенок жалуется на боль при попытке движений и ощупывании. Опора невозможна. Голеностопный сустав отечен, иногда кожа этой области приобретает синюшный или багровый оттенок. При выраженном смещении отмечается деформация области сустава и некоторое разворачивание стопы кнаружи.

Рентгенография голеностопного сустава позволяет установить точный диагноз. При переломах без смещения выполняют сравнительное рентгенологическое исследование обоих суставов. В трудных случаях ребенка направляют на КТ или МРТ голеностопного сустава.

Если смещение отсутствует, накладывают гипс до колена на 3 недели. При остеоэпифизеолизах со смещением в сочетании с повреждением малоберцовой кости производят репозицию под общим наркозом. Потом перелом фиксируют гипсовой повязкой и выполняют рентгенконтроль. Повторный контрольный снимок назначают спустя 4-6 дней. Срок фиксации – 3-4 недели.

Дети с переломами без смещения наблюдаются амбулаторно у детского травматолога. При наличии смещения возможна госпитализация.

Переломы лодыжек чаще возникают у подростков. Смещение отломков обычно отсутствует. Клиника при переломах без смещения стертая. Возникает небольшой отек и умеренные боли, опора несколько ограничена.

При повреждениях со смещением наблюдается значительный отек и более или менее заметная деформация. Боли интенсивные. Опора невозможна.

Рентгенологическое исследование дает возможность не только подтвердить диагноз, но и оценить величину смещения отломков. КТ или МРТ сустава требуются очень редко, как правило, при переломах без смещения.

Лечение повреждений без смещения проводится в травмпункте. Ребенку накладывают гипс на 2-3 недели, затем назначают физиопроцедуры и ЛФК.

При изолированных повреждениях внутренней или наружной лодыжек со смещением осуществляется репозиция. После наложения гипса и спустя 4-5 дней выполняется контрольный снимок. Иммобилизация продолжается 3-4 недели. Затем 2-3 месяца рекомендуют использовать специальные стельки-супинаторы. Назначают парафин или озокерит и ЛФК.

Двухлодыжечные переломы со смещением – показание для госпитализации в детское травматологическое отделение. Репозицию выполняют под наркозом, затем накладывают повязку и проводят рентген-контроль. Срок иммобилизации – 4-5 недель. Потом назначают ЛФК и физиопроцедуры.

Хирургическое лечение требуется чрезвычайно редко, преимущественно при открытых повреждениях.

При устранении смещения и восстановлении конгруэнтности суставных поверхностей прогноз благоприятный.

Источник