Перелом головки мыщелка плечевой кости у детей

Переломы плечевой кости встречаются у детей довольно часто, в среднем это 10–15% от всех травм. Костная система малышей во многом отличается от взрослых. Она имеет свои анатомические, биохимические и физиологические особенности. Обычно подобные повреждения возникают при падении ребенка или удара локтем о препятствие. Дети очень подвижны, поэтому они часто травмируются во время игр, борьбы или драки.

Чрезмыщелковые переломы сложно диагностировать, при этом методы лечения в каждом конкретном случае могут отличаться. От степени тяжести повреждения и возраста пострадавшего будут зависеть сроки выздоровления и полного сращения костей.

Что такое чрезмыщелковый перелом плечевой кости?

Плечевая кость имеет трубчатую структуру. Она образует верхнюю часть конечности и осуществляет функцию движения и рычага. Мыщелок – это шарообразная оконечность кости. Чрезмыщелковые (сгибательно-разгибательные) переломы встречаются редко. При травме отломок кости локализуется в полости сустава. Линия перелома проходит над эпифизом или через него между мыщелками.

Внутрисуставные переломы плечевой кости могут возникнуть при падении с упором на согнутый локоть. Обычно кости при переломе смещаются незначительно. Переломы плеча и межмыщелкового возвышения плечевой кости преимущественно встречаются у детей и подростков, редко с такой проблемой сталкиваются и взрослые.

При внутрисуставном переломе деформацию руки сложно заметить, т. к. ее маскирует гематома и отечность тканей в области локтевого сгиба. При сгибательном характере повреждения рука становится длиннее в сравнении со здоровой конечностью. Если травму вызвало чрезмерное разгибание руки, тогда конечность будет короче.

Переломы могут быть открытыми, но чаще встречаются закрытые. Мышцы заставляют осколки кости смещаться, вследствие чего предплечье меняет положение относительно плеча, возникает патологическая подвижность в боковых направлениях. Такая травма требует незамедлительного обращения к травматологу, т. к. чревата осложнениями. Внутрисуставные переломы редко обходятся без смещения – как правило, у детей со слаборазвитой мускулатурой.

Причины перелома

Перелом межмыщелкового возвышения плечевой кости может возникнуть как на правой, так и на левой руке. Эта травма распространена среди детей по той простой причине, что у ребенка незрелая костная ткань, которая постепенно замещается зрелой. Порой дети получают травму из-за истончения ткани в локтевой области при нехватке витаминов и минералов в рационе.

Мыщелки часто травмируются при падении, когда малыш вытягивает руки вперед или приземляется на согнутые в локте конечности. Нередко перелом возникает при сильном ударе в область локтевого сгиба.

Симптомы и диагностика травмы

При чрезмыщелковом переломе плечевой кости у маленького пациента могут наблюдаться следующие симптомы:

- резкие боли в области локтевого сустава с их усилением при пальпации мыщелков;

- характерная крепитация (хруст) отломков кости;

- отечность тканей в пораженной области;

- гиперемия и синюшность кожных покровов;

- при закрытом переломе со смещением появляется гематома вследствие повреждения кровеносных сосудов, при открытом переломе кости выходят наружу;

- пассивные движения в локтевом суставе ограничены;

- рука ниже предплечья принимает неестественное положение;

- в зависимости от характера повреждения конечность может казаться длиннее или короче относительно здоровой.

После того как пострадавший получил травму, отек быстро нарастает – это осложняет диагностику. Врачу сложно прощупать костные отломки. Травматолог проводит пальпацию и проверку пассивных движений со всей осторожностью, чтобы не допустить смещения костных фрагментов. Если имеется подозрение на перелом, пациента отправляют на рентген.

Помимо рентгенографии больного могут направить на консультацию к нейрохирургу, если есть угроза сдавления локтевого, срединного или лучевого нерва. Также может потребоваться помощь сосудистого хирурга, хотя разрывы сосудов при таких переломах у детей возникают редко.

Помимо стандартных диагностических способов маленькому пациенту предстоит пройти ряд обследований:

- ЭКГ;

- общий анализ крови и мочи;

- коагулограмма;

- анализ биохимических показателей.

Лечение чрезмыщелкового перелома у детей

Мыщелка представляет собой сложную конструкцию. Она включает медиальный и латеральный надмыщелок, головку, блок. Встречается два типа переломов: Т- и У-образный.

Терапию внутрисуставных переломов проводит хирург. На протяжении всего лечения больной должен находиться в условиях стационара. Врач определяет степень перелома и подбирает наиболее подходящий метод лечения. Так как пациент постоянно находится под контролем специалистов, это позволяет снизить вероятность развития осложнений. Лечение обычно не занимает больше 2–3 недель.

Вправление смещенных костей

Если в результате перелома фрагменты кости не сместились, тогда используют гипсовую повязку, фиксируя руку в правильном положении. Конечность сгибают в локте под углом 90 градусов и накладывают повязку, начиная с верхней трети плеча и заканчивая основанием пальцев руки. Предплечье занимает среднее положение между пронацией и супинацией.

После того, как повязка снята, пациенту назначают курс физиопроцедур и специальную гимнастику для локтевого сустава. В течение 4–5 недель все функции руки восстанавливаются.

При чрезмыщелковом переломе со смещением специалисты прибегают к ручному вправлению осколков кости с последующим наложением гипсовой повязки. Если вправить кость не удается, пациента готовят к операции.

Вытяжение и фиксация

При сгибательно-разгибательных надмыщелковых и чрезмыщелковых переломах со смещением хирурги прибегают к такому методу лечения, как скелетное вытяжение на отводящей шине. Операция проводится под местной анестезией. После того, как анестетик подействует, врач проводит 10-сантиметровую спицу через основание локтевого отростка. Затем на спицу надевается особая дужка Каплана, к которой впоследствии крепится шнур.

Конечность кладется на отводящую шину. Врач постепенно растягивает зону перелома и репозицию обломков. Натянутый шнур затем крепится к загнутому концу шины. При внутрисуставных переломах локтевой сустав фиксируется под углом в 100–110 градусов. Ребенок носит шину в среднем 2–3 недели, но не более 1–1,5 месяца – до тех пор, пока не сформируется первичная костная мозоль, фиксирующая повреждение.

После этого на руку накладывают гипсовую повязку, которая будет иммобилизировать конечность еще 2–3 недели. На всем протяжении вытяжения и фиксации руки ребенок должен совершать активные движения пальцами и кистью, чтобы сократить период полного восстановления, который может длиться 2–3 месяца.

Врач-педиатр, врач аллерголог-иммунолог, окончила Самарский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия». Подробнее »

Источник

Перелом головки мыщелка плечевой кости. Диагностика и лечение

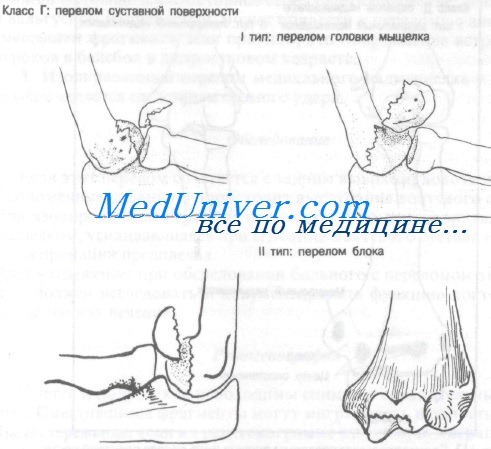

Переломы суставной поверхности плечевой кости ограничиваются головкой мыщелка и блоком плечевой кости и как изолированные повреждения встречаются редко. Часто они сочетаются с задним вывихом локтя. Переломы головки мыщелка могут быть как типа А, так и типа Б. Переломы типа А приводят к отрыву незначительного дистального костного фрагмента, в то время как переломы типа Б связаны с отделением большего дистального фрагмента головки мыщелка.

Класс Г: I тип – переломы головки мыщелка плечевой кости

Как правило, механизм перелома — это результат удара, нанесенного по вытянутой руке. Сила передается через лучевую кость к головчатому возвышению. На головке мыщелка нет места прикрепления мышц и поэтому фрагмент может остаться несмещенным. В некоторых случаях смещение отломка наступает при движениях в локтевом суставе.

В самом начале может наблюдаться скрытый период, когда нет никаких признаков перелома. Позже по мере растяжения капсулы сустава кровью могут возникнуть весьма сильная боль и припухлость. Смещение сломанного фрагмента кпереди в лучевую ямку может привести к неполному болезненному сгибанию. При смещении отломка кзади объем движений остается полным; однако сгибание усиливает болезненность.

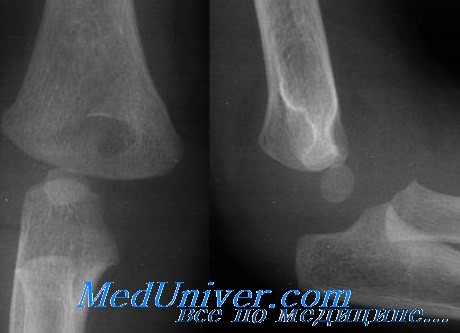

На боковой рентгенограмме обычно выявляется фрагмент, располагающийся спереди и проксимальнее основной части головки мыщелка.

При переломах класса Г часто наблюдаются переломы головки лучевой кости.

Лечение перелома головки мыщелка плечевой кости

Класс Г: тип IA. Методом выбора является хирургическое удаление фрагмента. Неотложная помощь состоит в иммобилизации задней лонгетой, прикладывании пузыря со льдом, придании конечности приподнятого положения и назначении анальгетиков.

Класс Г: тип IБ. Показана неотложная консультация ортопеда для репозиции. Для восстановления нормальных движений в плечелучевом суставе важна точная репозиция.

Осложнения перелома головки мыщелка плечевой кости

Переломы класса Г могут иметь следующие осложнения:

1) посттравматический артрит;

2) ишемический некроз костного фрагмента;

3) ограничение движений в локтевом суставе.

Переломы блока головки плечевой кости встречаются крайне редко и требуют неотложной консультации и ортопедического лечения.

– Также рекомендуем “Перелом медиального надмыщелка плечевой кости. Диагностика и лечение”

Оглавление темы “Переломы плечевой кости”:

- Чрезмыщелковый перелом плечевой кости Посадаса. Диагностика и лечение

- Межмыщелковые переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом латерального мыщелка плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом медиального мыщелка плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом головки мыщелка плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом медиального надмыщелка плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом диафиза плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы проксимального отдела плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы хирургической шейки плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Перелом анатомической шейки плечевой кости. Диагностика и лечение

Источник

Переломы плечевой кости у детей относятся к категории достаточно распространенных травм. Повреждение чаще возникает вследствие падения или удара. Иногда причиной становится резкое выкручивание руки (во время драки, игры или борьбы), дорожно-транспортное происшествие либо падение с высоты. Симптомы могут существенно различаться в зависимости от уровня перелома. Типичными проявлениями являются резкие боли, припухлость и ограничение движений. Нередко наблюдается патологическая подвижность, синюшность кожи или гематомы в области повреждения. При смещении может быть заметна деформация конечности. Диагностика проводится на основании осмотра и изучения рентгеновских снимков. Иногда требуются дополнительные исследования (КТ, МРТ) и консультации других специалистов. Лечение обычно консервативное, при тяжелых переломах проводится в стационаре, при повреждениях без смещения – амбулаторно.

Общие сведения

Переломы плечевой кости у детей преимущественно возникают в быту, во время игр или занятий спортом, вследствие падения либо прямого удара. Гораздо реже причиной травмы становятся масштабные происшествия: падения с высоты, автомобильные аварии, сдавления при обвалах (во время землетрясений или игр в опасных местах, например, на стройках). При бытовых травмах повреждения обычно изолированные, при масштабных происшествиях нередко наблюдается сочетание с другими травмами: переломами других костей, ЧМТ, повреждениями грудной клетки, мочеполовой системы и органов брюшной полости.

Переломы верхних и средних отделов плечевой кости наблюдаются относительно редко. Наибольшее количество случаев приходится на нижний отдел плеча – самый сложный в плане лечения и чреватый различными осложнениями из-за близости сустава и определенных анатомических особенностей (сложная конфигурация кости, близость сосудов и нервов, склонность к прогрессирующему отеку мягких тканей и т.д.).

В классификации переломов плечевой кости у детей выделяют три группы повреждений: повреждения верхнего метаэпифиза, повреждения диафиза и повреждения дистального отдела. Переломы дистального отдела, в свою очередь, подразделяются на внесуставные и внутрисуставные.

Переломы плечевой кости у детей

Переломы верхнего метаэпифиза плеча

В верхнем отделе возможно возникновение переломов хирургической шейки и чрезбугорковых переломов (остеоэпифизеолизов головки). Ребенок жалуется на резкую боль, которая усиливается при попытке движений. При обычных повреждениях (как со смещением, так и без) движения ограничены, при вколоченных переломах больной может двигать рукой в значительных пределах. В месте повреждения возникает припухлость, при смещении может быть видна деформация. Пальпация болезненна. Диагноз уточняют, направляя ребенка на рентгенографию плечевого сустава. Снимки выполняются в специальных проекциях, в сомнительных случаях дополнительно проводится КТ или МРТ плечевого сустава.

Тактика лечения определяется видом травмы. При вколоченных переломах пациенту накладывают облегченную марлево-гипсовую повязку, лечение проводят амбулаторно, в травмпункте. Срок иммобилизации 10-16 дней. При обычных переломах без смещения тактика лечения та же, но пациента направляют в травматологическое отделение, а срок иммобилизации увеличивается на 5-10 дней.

При наличии смещения выполняется репозиция, накладывается марлево-гипсовая повязка или тыльный лонгет от здоровой лопатки до кисти больной руки. При угрозе повторного смещения используется торакобрахиальная повязка. Лечение стационарное, иммобилизация продолжается от 20-28 дней. Если отломки не удается сопоставить консервативно, выполняется операция – открытая фиксация спицами Киршнера. Спицы удаляют на 10-12 день, гипс снимают через 4 недели.

Переломы диафиза плеча

Диафизарные переломы плечевой кости у детей возникают редко редко и могут быть спиральными, косыми или поперечными. Клиника во всех случаях одинакова: резкая боль, деформация, припухлость и ограничение движений. При пальпации часто выявляется патологическая подвижность. Для подтверждения диагноза обычно достаточно рентгенографии плечевой кости, МРТ или КТ плечевой кости, как правило, не требуются. В процессе обследования назначают консультацию детского невролога, чтобы исключить повреждение (сдавление или разрыв) лучевого нерва. Ребенка госпитализируют в травматологическое отделение. Выполняют репозицию под наркозом, накладывают гипс на 21-30 дней.

Внесуставные (околосуставные) переломы дистального отдела плеча

Надмыщелковые переломы сопровождаются ограничением движений, болью и отеком в нижней трети плеча. При смещении выявляется деформация. Дифференциальный диагноз с другими переломами проводится путем изучения рентгенограмм. В сложных случаях назначают МРТ либо КТ локтевого сустава. Повреждения без смещения подлежат лечению в травмпункте, гипс накладывают на 21 день. При наличии смещения ребенка направляют в стационар, осуществляют репозицию и накладывают гипс на 21-28 дней.

Переломы внутреннего надмыщелка без смещения сопровождаются стертой симптоматикой. Боли нерезкие, движения почти в полном объеме. Наблюдается некоторая сглаженность контуров сустава. При повреждениях со смещением боли резкие, возникает выраженный отек и кровоизлияния. Движения ограничены, ощупывание резко болезненно. Рентгеновские снимки позволяют подтвердить диагноз. У больных младше 6 лет распознавание перелома иногда затруднено, в подобных случаях показаны КТ, МРТ или сравнительная рентгенография обоих суставов. При таких повреждениях возможно сдавление или разрыв локтевого нерва, потому обследование включает в себя консультацию детского нейрохирурга или невропатолога. Лечение консервативное: при отсутствии смещения накладывается гипс, при наличии смещения предварительно осуществляется репозиция. Срок иммобилизации зависит от особенностей перелома и колеблется от 7 до 14 дней.

Переломы наружного надмыщелка наблюдаются редко, обычно – у детей старше 10 лет. Сопровождаются болью, ограниченной припухлостью, ограничением движений. Пальпация болезненна. Рентгенография позволяет подтвердить диагноз. Смещение при таких переломах обычно отсутствует, поэтому большинство детей после наложения гипса наблюдается в травмпункте. Гипс накладывают на 10-12 дней.

Внутрисуставные переломы дистального отдела плеча

Чрезмыщелковые переломы сопровождаются вынужденным положением конечности. Отмечается выраженная деформация, обусловленная смещением, гемартрозом и отеком мягких тканей. Из-за быстро нарастающего отека прощупывание костных отломков может быть затруднено. Пальпацию осуществляют осторожно, стараясь не вызвать дополнительного смещения фрагментов. Активные движения отсутствуют, проверку пассивных движений также производят очень осторожно.

Наряду с рентгенографией локтевого сустава, обязательной частью обследования больных с такой травмой является консультация детского нейрохирурга или невропатолога, поскольку смещение отломков (особенно выраженное) может стать причиной сдавления локтевого, срединного или лучевого нерва. При подозрении на сдавление сосудов дополнительно назначается консультация сосудистого хирурга. Разрывы сосудов и нервов при таких переломах наблюдаются редко, поэтому оперативное вмешательство обычно не требуется, достаточно устранить смещение и назначить специальную терапию для восстановления функции нервных стволов.

Лечение включает в себя репозицию и наложение гипсового лонгета. Ребенка обязательно госпитализируют. Через сутки проводят осмотр и повторную рентгенографию, при увеличении отека, синюшности и онемении кисти повязку аккуратно ослабляют. ЛФК и УВЧ назначают со второго дня, гипс снимают на 8-16 день в зависимости от возраста ребенка. В последующем продолжают занятия лечебной гимнастикой. Массаж не назначают, поскольку он может спровоцировать усиленное образование костной мозоли и оссификацию сустава.

Остеосинтез мыщелков требуется, если после повторной репозиции сохраняется выраженное смещение, которое в последующем может повлечь за собой нарушение функции и формы конечности. Для фиксации фрагментов используют спицы Киршнера или длинные инъекционные иглы. На руку накладывают гипс. В послеоперационном периоде состояние конечности тщательно контролируют, при увеличении отека гипс ослабляют. ЛФК назначают со 2 дня, спицы удаляют через 7-10 дней, после этого проводят курс УВЧ.

Эпифизарные переломы сопровождаются выраженной симптоматикой. Рука полусогнута и развернута ладонью книзу. Сустав отечен, его контуры сглажены, отек больше выражен по наружной поверхности. Разница в диаметре суставов с больной и здоровой стороны может достигать 3-5 см. При разгибании выявляется отклонение предплечья в сторону. Пальпация и движения болезненны. Диагноз выставляется после рентгенографии локтевого сустава. При повреждениях без смещения для уточнения может потребоваться КТ или МРТ локтевого сустава.

При эпифизеолизе головчатого возвышения симптомы обычно выражены не так ярко. Деформации нет, выявляется незначительная или умеренная локальная припухлость в области локтя, контуры сустава сглажены, движения ограничены, особенно затруднено вращение. При полном смещении и сопутствующем вывихе предплечья симптоматика становится более выраженной. Выявляется резкая деформация, движения отсутствуют, при попытке пассивных движений отмечается пружинящее сопротивление. Диагноз выставляется после изучения рентгеновских снимков.

Перелом блока плечевой кости сопровождается болью, гемартрозом, умеренным отеком (преимущественно по внутренней поверхности сустава) и ограничением движений. Рука полусогнута. При смещении может выявляться деформация. Диагноз выставляется после рентгенографии, в сомнительных случаях выполняют сравнительные снимки обоих суставов, МРТ или КТ. Переломы без смещения не требуют госпитализации. Срок иммобилизации зависит от вида повреждения и составляет от 7-8 до 20-21 дня. При наличии смещения детей госпитализируют и выполняют репозицию. Гипс снимают через 14-21 день. Операция показана при «неудержимых» переломах, когда фрагмент после репозиции не удерживается и соскакивает. Отломок фиксируют спицей Киршнера, накладывают гипс, назначают ЛФК. Спицу удаляют на 10-12 день, гипс снимают на 14-16 день.

Источник