Перелом кости голени осложнения

На фото изображён открытый перелом crus без смещения отломков костей.

Травма голени (crus) относится к одной из самых распространённых. По медицинской статистике, патология встречается у 15% пациентов. Если не соблюдать рекомендации специалиста во время реабилитационного периода, могут возникнуть необратимые последствия перелома голени.

Возможные осложнения при переломе crus и неправильном восстановлении костей

Осложнения возникают при запоздалом оказании лечения пациенту. Также последствия возникают при оказании неквалифицированной помощи.

Пациент с наложенным гипсом при переломе crus. Движения осуществляются при помощи костылей.

Ишемическая гангрена

Развитие ишемической гангрены, вызванное открытым переломом.

Гангрена относится к серьёзным осложнениям. Неквалифицированное или запоздалое лечение может привести к ампутации конечности.

Гангрена возникает при нарушениях, вызванных переломом:

- Застоях крови в венах,

- Отёках суставной и хрящевой ткани.

- Ущемлении артерий.

- Некротических проявлениях.

- Нарушениях в нервных окончаниях.

Патология проявляется в виде хромоты. Даже после полного сращения костей, у пациента может возникнуть изменение походки. Боль отдаёт в икры и ягодичную область, немного ослабевает при остановке ходьбы и незначительном отдыхе. Происходит деформация голени после перелома.

Развивается ишемическая гангрена быстро. Симптоматика дополняется онемением травмированной конечности, бледностью кожных покровов, снижением роста ногтевой пластины, выпадением волос.

Патология имеет 3 степени развития:

- Обратимую,

- Необратимую,

- Биологическую смерть тканей.

Важно! Ишемическую гангрену необходимо начинать лечить при первых проявлениях симптомов. При борьбе с патологическими изменениями тканей и сосудов используются медикаментозная терапия и хирургическое вмешательство.

Жировая эмболия

Продвижение жира по венам к лёгким.

Патология относится к тяжёлым осложнениям. По медицинской статистике, жировая эмболия проявляется у 5% пострадавших при первичном переломе crus и у 28% при вторичном. В факторе риске пациенты от 25 до 35 лет.

Существует 2 степени жировой эмболии:

- Механическая. При травмировании костной ткани жировые части костного мозга отслаиваются и проникают по венам к капиллярам. Через них проникают в лёгкие пациента. Скорость передвижения жировых частиц стремительная.

- Биохимическая. Жировые эмульсии видоизменяются и приводят к эмболизации сосудов.

Жировая эмболия характеризуется проявлением на груди у пациента мелкой сосудистой сетки. Слизистые оболочки принимают белёсый цвет. При клиническом анализе мочи на третьи сутки после получения травмы, в ней выявляется жир. В анализе крови снижаются показатели гемоглобина.

Характерный признак жировой эмболии – сосудистая сетка.

Важно! Большое попадание жира в лёгкие пациента приводит к летальному исходу.

Деформирование костей и походки

Передвижение на костылях.

Патология возникает при неправильном совмещении отломков при переломе кости. Пациент испытывает ограничения в самообслуживании и самостоятельном хождении. Неправильное срастание костей приводит к изменению походки.

Атрофия мышц после такой травмы восстанавливается в течение одного года. При неблагоприятном прогнозе, на этот период, аттестационная комиссия может присвоить пациенту третью группу инвалидности. С дальнейшим рассмотрением улучшения в состоянии здоровья.

Контроль состояния во время реабилитации после трамирования голени.

При некачественном оказании медицинской помощи, пострадавшему может быть назначена повторная оперативная помощь. После проведения хирургического вмешательства на повреждённую конечность накладывается бандаж для голени.

Если травма пришлась на наружную сторону лодыжки, срок носки фиксатора не превышает 5 недель. При патологии внутренней части до 2 месяцев. Если травма пришлась одновременно на обе голени, то бандаж накладывается сроком до 12 недель.

Формирование ложного сустава

Лечение осуществляется в срок до 6 месяцев. За это время кости должны консолидироваться. Если в этот временной период ткани не срослись, то реабилитация считается замедленной.

Формирование ложного сустава происходит после неэффективного лечения в течение 9 месяцев. Вокруг костей возникают наросты тонкой хрящевой ткани и пространство, заполненное жидким содержимым.

Различают несколько видов ложного сустава:

| Разновидность ложного сустава | Описание патологического процесса |

| Формирующийся | Он проявляется после срастания костной ткани. Характеризуется болезненными ощущениями в месте травмирования. Боль усиливается при пальпации и осуществлении движений. На рентгенологическом снимке виден просвет и периостальная мозоль. |

| Фиброзный | Характеризуется узким просветом между костными отломками и наличием фиброзного содержимого между ними. Патология видна на рентгенологическом снимке. |

| Некротический | Возникает при травмировании голени человека из огнестрельного оружия. Способствует усугублению кровообращения. Вызывает некроз тканей. |

| Костного регенерата | Патология образуется при неквалифицированной помощи, оказанной при переломе crus со смещением отломков. |

| Истинный | Начинает своё формирование на подвижных местах. Костные отломки шлифуются. Начинают покрываться волокнистыми хрящами. Снаружи формируется полость с водянистым содержимым. В случае присоединения вторичной инфекции, секрет может быть серозным. |

Важно! Во время реабилитационного периода необходимо посещать консультации лечащего врача и проводить мероприятия по восстановлению костей. Ложный сустав после перелома crus проявляется на рентгенологическом снимке. При длительной реабилитации необходимо проходить диагностику.

Становление ложного сустава.

Развитие остеоартроза

Проявление остеоартроза.

Патология начинает формироваться, когда фиксатор голени накладывается неправильно и несвоевременно. Симптоматика проявляется в виде хруста в месте травмирования кости. Пациент испытывает ноющую боль. При осуществлении движений суставом, после длительной гипотомии, проявляется тугоподвижность.

Симптоматика нарастает при неоказании помощи. Боль начинает усиливаться. Суставы и хрящи отекают. Кожные покровы становятся синюшными. Фиксаторы голени начинают давить, вызывают дискомфорт.

Изменения в суставах и хрящах видны на рентгенологическом снимке. Лечение направлено на восстановление конечности после травмы, снижение болевого синдрома и снятия отёка.

Важно! Врач назначает медикаментозную терапию. К лекарственным средствам прилагается инструкция по применению, которую пациенту необходимо прочесть для контроля противопоказаний и возможных побочных действий.

Цена на лечение осложнений зависит от клиники и квалификации специалиста. В государственном учреждении лечение оказывается бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

Видео в этой статье поможет разобраться в начинающихся симптомах при развитии патологии. При наличии хоть одного у пациента при травме голени, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Источник

1. Ранние осложнения переломов костей голени:

а) Повреждение сосудов. Перелом верхней половины большеберцовой кости может привести к повреждению подколенной артерии. Травмирование одного или двух крупных сосудов может возникать и протекать незаметно, если отсутствуют критические признаки ишемии.

б) Синдром сдавления. Переломы большеберцовой кости, как открытые, так и закрытые, в большинстве случаев являются причиной синдрома сдавления. Сочетание отека тканей и кровотечения (кровь сочится) приводит к отеку мышечных футляров, что может ускорять ишемию. Дополнительные факторы риска — проксимальные переломы голени, тяжелые размозжения тканей, долгий период ишемии перед возобновлением кровоснабжения (при повреждении типа IIIС), долгое ожидание лечения, геморрагический шок, травматичная и продолжительная операция и дистракция перелома.

Опасные симптомы включают нарастающую боль, чувство распирания или «треска по швам» в голени и онемение в голени или стопе. Эти жалобы должны быть серьезно приняты во внимание с последующим дообследованием на предмет наличия боли при растяжении мышц, потери чувствительности и мышечной силы.

Настороженность прежде всего! Диагноз может быть установлен путем измерения давления на конечности. Очень важна ранняя диагностика, которую некоторые хирурги проводят, пользуясь постоянным мониторингом давления на конечности при всех переломах большеберцовой кости (McQueen et al.). Подобная тактика прекрасно применима к пациентам в бессознательном состоянии или при затруднении контакта, а также при комбинированных повреждениях.

Таким же образом обеспечивается «ранняя система реагирования» у менее проблемных больных. Катетер 20G вводится в переднее мышечное пространство голени и на уровне перелома измеряется давление (Heckman et al.4). Разница давления между диастолическим и давлением в мышечном отделе голени меньше 30 мм рт.ст. расценивается как критическая и является показанием к проведению декомпрессии. В идеале давление должно быть измерено во всех четырех мышечных отделах, но это зачастую не практикуется; однако если выявлен синдром сдавления, а давление в переднем мышечном отделе голени нормальное, необходимо провести измерения в оставшихся мышечных отделах.

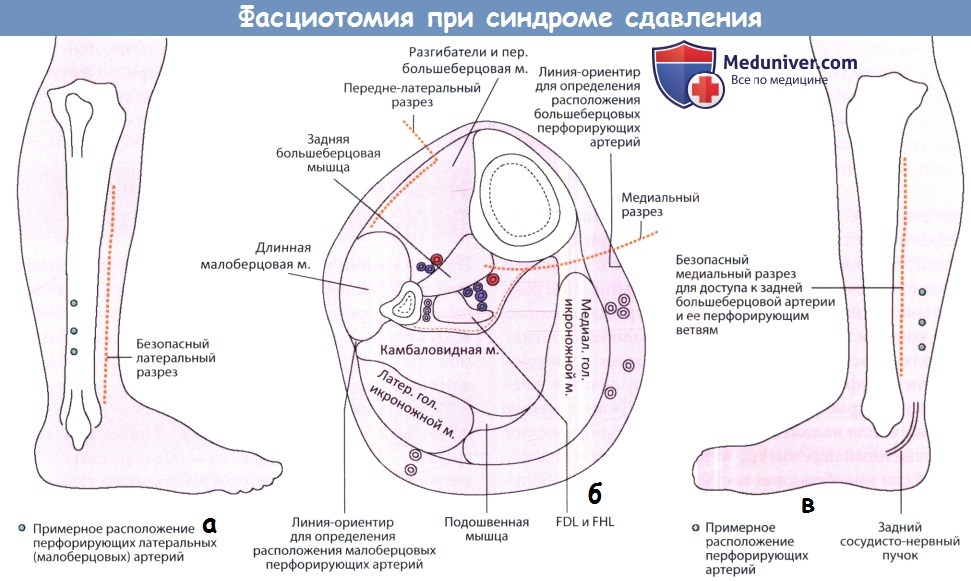

Фасциотомия и декомпрессия. Если диагноз синдрома сдавления установлен, декомпрессия должна быть проведена незамедлительно — необходима декомпрессия всех четырех отделов за одну операцию. Лучше сделать это через два разреза: переднелатеральный и заднемедиальный. Переднелатеральный разрез выполняется на 2-3 см латеральнее гребня большеберцовой кости и начинается от уровня бугристости, заканчиваясь выше голеностопного сустава.

Фасция рассекается вдоль переднего и латерального мышечных отделов аккуратно, не задевая поверхностный малоберцовый нерв. Второй подобный разрез выполняется чуть позади около заднемедиального края большеберцовой кости. Фасция, покрывающая заднее поверхностное пространство, рассекается. Заднее глубокое пространство определяется сразу над голеностопным суставом, где фасция отсутствует, и рассекается в проксимальном направлении; мышечный массив поверхностного пространства необходимо отвести кзади, обнажая фасциальный карман глубокого пространства, который также рассекается снизу во всю длину.

Сегментарные артерии, которые перфорируют фасцию от задней большеберцовой артерии, должны быть сохранены для возможной пластики кожным лоскутом. Разрезы не ушиваются, а укрываются повязкой. Конечности придается среднефизиологическое положение. К переломам типа III с открытыми повреждениями применяется метод наружной фиксации, а затем возобновление лечения раны (ушивание или закрытие лоскутом).

Исход. Декомпрессия в течение шести часов от начала появления симптомов (или критического повышения давления) должна привести к полному восстановлению. Задержка декомпрессии несет риск остаточной дисфункции, распространенность которой варьируется от умеренного снижения чувствительности и моторной функции до серьезных поражений нервов и мышц, контрактур суставов и трофических изменений стопы.

Синдром сдавления:

(а) При переломе на этом уровне хирург должен предполагать синдром сдавления. Этого пациента лечили наложением гипсовой повязки.

Боль стала интенсивной и когда гипс был снят (что было сделано сразу после наложения) кожа конечности лоснилась и была покрыта пузырями.

(б) Декомпрессия пространств голени (в) потребовала фасциотомии всех ее футляров.

Фасциотомия при синдроме сдавления.

(а) Первый разрез обычно передне-латеральный, дающий доступ к переднему и латеральному футлярам. Но этого не достаточно.

поверхностный и глубокий футляры также могут быть открыты; их положение показано на рисунке.

(б) Поперечный срез голени. Это требует второго разреза (б,в), который проводится на расстоянии в ширину пальца от задне-медиального края большеберцовой кости;

чтобы не повредить глубокие перфорирующие большеберцовые артерии следует проявлять осторожность.

Показаны два разреза расположенные как минимум на 7см друг от друга во избежание нарушения кровообращения кожи.

в) Инфекция при переломе костей голени. Открытые переломы всегда в зоне риска. Даже при небольших ранах необходима тщательная ПХО перед ушиванием.

Если диагноз установлен, берут на посев раневое отделяемое и кровь, немедленно начиная антибиотикотерапию, используя в начале препарат широкого спектра действия (внутривенно). Замену на более подходящий антибиотик производят после получения лабораторных результатов.

Если инфекционный агент установлен, фиксаторы не удаляют при сохранении стабильности конструкции; при стабильном положении отломков предпочтительнее контроль инфекционного процесса и консолидации перелома. Однако при смещении импланта, он должен быть удален, а фиксация переведена на наружную.

2. Поздние осложнения переломов костей голени:

а) Неправильное сращение. Небольшое укорочение (до 1,5 см) обычно незначительное последствие, но ротация и угловые смещения, помимо того, что это не эстетично, могут вызывать дисфункцию, так как коленный и голеностопный суставы не предназначены для долгой работы в таком режиме.

Угловые деформации должны предупреждаться на всех этапах лечения; любая деформация более семи градусов в любой плоскости недопустима. Угловая деформация в сагиттальной плоскости, особенно в сочетании с тугоподвижным голеностопным суставом в эквинусе, вызывает прямое воздействие на место перелома во время ходьбы, что может вызвать как рефрактуру, так и несращение перелома.

Варусная или вальгусная деформации меняют ось нагрузки, проходящей через коленный или голеностопный суставы, вызывая перегрузку некоторых частей сустава. Часто в этих местах возникают явления вторичного остеоартрита, однако пока это действительно только для суставных концов кости, исследования относительно средней трети большеберцовой кости не подтвердили подобные утверждения.

Ротационный компонент перелома должен быть почти идеальным (при сравнении с противоположной стороной). Этого трудно достичь с помощью закрытой репозиции, но это возможно при использовании блокирующего интрамедуллярного стержня.

Поздние деформации корректируются оперативно путем остеотомии большеберцовой кости.

Перелом костей голени — поздние осложнения.

(а) Гипертрофический ложный сустав: мозолеобразование и несостоявшееся заживление перелома.

(б) Атрофический ложный сустав: недостаточно биологической активности на месте перелома.

(в) Неправильное сращение. Лечение наложением аппарата Илизарова (г,д).

б) Замедленная консолидация. Переломы вследствие интенсивных травм срастаются долго и склонны к не сращению или стресс-переломам при наличии интремедуллярного стержня. Если отсутствует достаточный контакт отломков, как и дефект кости или оскольчатый перелом, необходима пластика костного дефекта, сразу после восстановления мягких тканей (Watson). Если на рентгенограммах через шесть месяцев отмечается отсутствие консолидации перелома, необходимо повторное вмешательство.

Первоначально установленный штифт удаляется, а канал, в котором он находился, расширяется и вставляется штифт больший по диаметру. Если малоберцовая кость срослась раньше большеберцовой, необходимо выполнить остеотомию так, чтобы отломки большеберцовой имели лучшее положение и контакт (компрессию).

в) Несращение перелома может возникнуть как при дефекте участка кости или инфицировании, но чаще всего это ошибки в лечении: как риск и следствие поздно замеченной задержки консолидации или раннее снятие гипсовой повязки, гак и нагрузка на только что консолидированный перелом с наличием ригидного голеностопного сустава в положении эквинуса.

Гипертрофический ложный сустав лечится введением интрамедуллярного стержня (или заменой стержня) или наложением пластины. Аторифический несращенный перелом требует пластики трансплантатом. Если малоберцовая кость срослась, то ее небольшой сегмент перемещается чтобы создать контакт между отломками большеберцовой кости. Неподдающиеся лечению случаи рекомендовано оперировать методом Илизарова.

г) Тугоподвижность сустава. Длительная иммобилизация приводит к тугоподвижности коленного и голеностопного суставов, которая может сохраняться от 12 месяцев и дольше вопреки активной ЛФК. Этого можно избежать заменой на функциональный брейс, сразу как только это будет безопасно, обычно к 4-6 неделе.

д) Остеопороз. Остеопороз дистального отломка довольно частое осложнение при лечении перелома и рассматривается как «нормальное» следствие переломов голени. Осевая нагрузка на большеберцовую кость очень важна и ее необходимо восстановить как можно раньше. После продолжительной наружной фиксации перелома необходим специальный режим для предотвращения стресс-переломов дистальных отделов.

е) Местный болевой синдром. Это состояние не редкость для переломов нижней трети голени. ЛФК приветствуется на протяжении всего периода лечения. Тактика при подобных состояниях описана в отдельных статьях на сайте – рекомендуем пользоваться формой поиска выше.

– Читать далее “Симптомы перелома большеберцовой кости и его лечение”

Оглавление темы “Травмы голени.”:

- Симптомы перелома костей голени и его лечение

- Осложнения переломов костей голени

- Симптомы перелома большеберцовой кости и его лечение

- Симптомы перелома малоберцовой кости и его лечение

- Симптомы усталостного перелома костей голени и его лечение

- Причины и механизмы повреждения связок голеностопного сустава

- Симптомы повреждения латеральных связок голеностопного сустава и их лечение

- Симптомы хронической латеральной нестабильности голеностопного сустава и ее лечение

- Симптомы повреждения дельтовидной связки голеностопного сустава и ее лечение

- Симптомы смещения сухожилий малоберцовых мышц и его лечение

Источник

Переломы костей голени составляют 10% от общего числа переломов. Течение, методы и сроки лечения зависят от уровня и объема повреждения и отличаются при переломах костей голени различной локализации.

Голень – часть скелета между бедром и стопой, состоящая из двух трубчатых костей (большеберцовой и малоберцовой). Основную нагрузку несет на себе более крупная большеберцовая кость. Мыщелки (выступы в верхней части большеберцовой кости) соединяются с бедренной костью, образуя нижнюю суставную поверхность коленного сустава. Своей нижней частью большеберцовая кость сочленяется с таранной костью, образуя голеностопный сустав.

Малоберцовая кость располагается с наружной стороны, увеличивает стабильность и прочность голени. Обе кости голени соединяются между собой (вверху – при помощи общего сочленения, в средней части – посредством межкостной мембраны, внизу – при помощи связок). На нижних концах обеих костей голени имеются выступы (лодыжки), которые с двух сторон охватывают голеностопный сустав и придают ему поперечную стабильность.

Переломы мыщелков

Обычно возникают при падении с высоты. У молодых пациентов чаще бывают расщепленными, у пожилых – вдавленными. Выделяют переломы внутреннего и наружного мыщелков.

Пациент предъявляет жалобы на боли и отек в области повреждения. Коленный сустав увеличен в объеме в результате гемартроза (скопления крови). Перелом наружного мыщелка сопровождается поворотом голени кнаружи, перелом внутреннего мыщелка – отклонением голени кнутри. Движения в суставе резко болезненны, ограничены. Опора на ногу невозможна или затруднена. Для подтверждения выполняется рентгенография, МРТ коленного сустава.

Лечение:

Перелом большеберцовой кости обезболивают, при необходимости проводят пункцию сустава. При переломе мыщелков без смещения накладывают гипсовую повязку на 1 месяц. По окончании иммобилизации назначают физиолечение и лечебную физкультуру. Полную нагрузку разрешают через 2 месяца с момента травмы.

При переломах мыщелков со смещением выполняют репозицию и накладывают гипсовую лонгету на 6-7 недель. При невозможности удовлетворительного сопоставления отломков проводят скелетное вытяжение сроком до 2 месяцев. Полную нагрузку разрешают через 3 месяца с момента травмы. Возможно оперативное лечение с использованием винтов, пластин и аппарата Илизарова.

Диафизарные переломы

Перелом диафиза большеберцовой кости является результатом прямой или непрямой травмы. Если межкостная мембрана остается неповрежденной, смещения отломков по длине не возникает. Возможно угловое смещение и смещение по ширине.

Пациента беспокоит боль и отек в области повреждения. Голень деформирована. Опора на ногу невозможна. Для подтверждения делают рентгенографию в двух проекциях.

Выполняют обезболивание места перелома. При смещении отломков проводят репозицию с последующим наложением гипсовой лонгеты сроком на 2 месяца. При интерпозиции мягких тканей (вклинивании тканей между отломками) необходима операция.

Перелом диафиза малоберцовой кости развивается вследствие прямого удара по голени снаружи. Травма сопровождается болью в месте перелома и незначительным отеком. Пациент сохраняет возможность опираться на ногу. В отличие от ушиба голени, при переломе малоберцовой кости появляется болезненность при боковом сжатии голени вдали от места повреждения. Для подтверждения выполняют рентгенографию. Больному накладывают гипсовую лонгету на 3-4 недели.

Диафизарный перелом обеих костей голени возникает при ударе по голени («бамперный перелом» при дорожном происшествии) или непрямой травме (скручивание, сгибание). Прямая травма обычно становится причиной многооскольчатых переломов костей голени. При сгибании образуется треугольный осколок на внутренней стороне искривления, а при скручивании возникают винтообразные переломы костей голени.

Пациент жалуется на резкую боль в области повреждения. Голень отечна, синюшна, деформирована. Наблюдается отклонение стопы кнаружи. Определяется крепитация и патологическая подвижность отломков. Опора на поврежденную ногу невозможна. Для подтверждения выполняют рентгенографию в двух проекциях.

При переломах костей голени без смещения, возможности отрепонировать отломки и удержать их в правильном положении проводят скелетное вытяжение в течение 4 недель. Затем накладывают гипсовую лонгету сроком на 3-4 месяца. При невозможности сопоставить и удержать отломки, интерпозиции мягких тканей, а также для сокращения сроков лечения и ранней активизации больного врачи-травматологи применяют оперативное лечение. Используются винты, блокируемые стержни, винты и аппараты наружной фиксации.

КТ коленного сустава и голени. Оскольчатый перелом большеберцовой кости в верхней трети диафиза (красная стрелка), перелом головки малоберцовой кости (синяя стрелка), перелом латерального мыщелка большеберцовой кости (зеленая стрелка).

Переломы лодыжек

Составляют примерно 60% от общего числа переломов костей голени. Появляются в результате прямой (удар по лодыжке) и непрямой (форсированный поворот, подворачивание стопы кнутри или кнаружи) травмы. Возможны:

- изолированные переломы внутренней и наружной лодыжки;

- двухлодыжечные переломы (переломы обеих лодыжек);

- двухлодыжечные переломы в сочетании с переломом переднего или заднего края большеберцовой кости (переломы Потта-Десто, другое название – «трехлодыжечные переломы»).

Любые переломы лодыжек могут сопровождаться разрывом связок, смещением отломков и подвывихом стопы (переломовывихи), однако, чаще такие повреждения наблюдаются при двух- и трехлодыжечных переломах. Для перелома наружной лодыжки характерен подвывих стопы кнутри, для перелома внутренней лодыжки – подвывих стопы кнаружи.

Голеностопный сустав отечен, резко болезненен. Опора на ногу затруднена, при переломовывихах невозможна. При переломовывихах наблюдается отклонение стопы в соответствующую сторону, при переломах Потта-Десто – сгибание стопы в подошвенную сторону. Для подтверждения диагноза выполняют рентгенографию в двух, иногда – в трех проекциях.

Лечение

Анестезия перелома, репозиция, наложение гипсовой лонгеты. При переломе одной лодыжки без смещения срок иммобилизации составляет 4 недели, при двухлодыжечных переломах (в том числе – с подвывихом стопы) – 8 недель, при переломах Потта-Десто и разрывах межберцового синдесмоза – 12 недель. Операция показана при невозможности сопоставления костных фрагментов и интерпозиции мягких тканей.

Источник