Перелом крестцовой кости собаки

Переломы крестцовой кости и повреждения крестцовых и хвостовых позвонков у собак и кошек встречаются от-носительно не часто. Отчеты об исследованиях этих потенциально опасных нарушениях редко встречаются в ветеринарной литературе. Переломы крестцовой кости и повреждения крестцовых и хвостовых позвонков часто остаются незамеченными на обычных рентгеновских снимках; для постановки диагноза необходимы точные данные о предшествующей травме таза. Диагноз часто ставят на основании характерных неврологических симптомов, которые начинаются из-за повреждения нервов внутри или рядом с позвоночным каналом. Знание анатомии крестцовой кости и относящихся к ней нервов, а также физиологии нормального мочеотделения и дефекации очень важно для постановки диагноза и прогноза.

Анатомия и физиология

Крестцовая кость представляет собой слияние тел и отростков трех крестцовых позвонков. Тело первого крестцового позвонка и краниальная часть второго полуподвижно соединяются с крыльями подвздошной кости через частично фиброзный и частично синовиальный сустав. Дорсальное и вентральное крестцовые отверстия лежат латерально от тел слившихся позвонков. Латерально к крестцовому отверстию находятся слитые поперечные отростки. Краниально поперечные отростки S1 и S2 образуют крылья крестцовой кости. Три слившихся дорсальных остистых отростка образуют средний крестцовый гребень. Вентральная часть крестцовой кости гладкая и является краниальной частью дорсальной границы тазового канала. Крестцовая кость является грузонесущей структурой между тазовыми конечностями и поясничными позвонками. Крестцовая кость содержит часть конского хвоста, который составляют крестцовые и хвостовые нервы. Три крестцовых нерва выходят через три отверстия Sl-2, S2-3 и S3-Cdl.

Иннервация внутренних органов (мочевого пузыря, ободочной и прямой кишок) играет важную роль в нормальном мочеотделении и дефекации, которые зависят от соматической и автономной иннервации. Спинной мозг заканчивается на уровне L6 у собак и L7 у кошек. Дистальное продолжение нервных волокон каудально к окончанию спинного мозга называется конским хвостом (caudaequina).Соматическая иннервация органов тазовой полости осуществляется через срамной нерв, который обычно начинается от трех крестцовых нервов. Он напрямую отвечает за сокращение и расслабление внешнего уретрального сфинктера через каудальный прямокишечный нерв.

Промежностный нерв — ветвь срамного нерва — отвечает за кожную чувствительность промежности. Парасимпатическая иннервация мочевого пузыря и прямой кишки осуществляется тазовым нервом, который соединяется с тремя крестцовыми нервами. Парасимпатическая иннервация ответственна за рефлекс мочеиспускания и дефекации. Симпатическая иннервация органов тазовой полости осуществляется подчревным нервом, который соединяется с тазовым нервом и образует тазовое сплетение. Подчревные нервы представляют собой постганглионные соединения между каудальным мезентериальным ганглием, который лежит краниально к бифуркации аорты, и тазовым сплетением. Симпатическая стимуляция позволяет наполняться мочевому пузырю. S1 и S2 также участвуют в образовании седалищного нерва.

Нормальные функции мочевого пузыря можно разделить на фазу наполнения и фазу опорожнения. Наполнение облегчается симпатической стимуляцией мочевого пузыря и внутреннего уретрального сфинктера. Эфферентные бета-адренергические волокна внутри стенки мочевого пузыря являются ингибиторами и позволяют клеткам гладких мышц расслабляться, а мочевому пузырю наполняться. Во внутреннем уретральном сфинктере эфферентные волокна являются возбуждающими и предотвращают опорожнение. Опорожнение начинается, когда объем мочи в пузыре достигнет порогового значения, тогда по афферентным парасимпатическим нервным волокнам импульс пойдет в конец головного мозга и будет стимулировать эфферентные парасимпатические нервные волокна, которые будут побуждать мышечный слой мочевого пузыря сокращаться и опорожнять его содержимое. В этот момент, если опорожнение нежелательно, произвольное сокращение внешнего уретрального сфинктера может предотвратить опорожнение. Для этого нужна связь с головным мозгом и здоровый спинной мозг. Аналогичной рефлекторной системой обладают дистальный отдел прямой кишки, ободочная кишка и внутренние и внешние анальные сфинктеры, которые ответственны за накопление и испражнение каловых масс. Переломы и повреждения крестцовой кости и позвонков могут нарушить нервные структуры, которые контролируют эти процессы.

Оценка пациента

Переломы крестцовой кости и нарушения крестцовых и хвостовых позвонков у собак и кошек почти всегда являются результатом травмы, полученной при столкновении с автомобилем. Переломы таза, которые являются самыми распространенными ортопедическими нарушениями, также чаще всего являются результатом автомобильной аварии (Kolataetal., 1974). В одном исследовании было отмечено, что у 20% кошек с переломом тазовых костей были сопутствующие переломы крестцовой кости. Поэтому так важна тщательная оценка травмированных животных: у 70% таких животных могут быть сопутствующие повреждения грудной клетки (пневмоторакс, гидроторакс, контузия легких, переломы ребер и травматический миокардит). При обследовании пациента необходимо оценить целостность мочевой системы, провести абдоминальную пальпацию и рентгенографию. Животные всегда должны мочиться через несколько часов после гидратации, назначенной для лечения травмы. Из 100 собак с переломами таза после удара тупым предметом у 39 было сопутствующее повреждение мочевой системы (разрыв мочеточников и мочевого пузыря, трещины в уретре, неровности слизистой оболочки мочевого пузыря, смещение и грыжи мочевого пузыря, гидроуретер и гидронефроз) (Selcer; 1982). По крайней мере у трех собак с нарушением мочевой системы были переломы крестцовой кости, а у большего количества животных были вывихи крестцово-подвздошного сустава.

Для начальной оценки целостности тазовых костей нужно выполнить ректальный осмотр. Оценивают тонус анальных мышц. Затем для прогноза и оценки размера повреждений нужно выполнить полную неврологическую оценку пациента. Для этого проводят обследование миотактильных рефлексов, промежностной чувствительности, тонуса мочевого пузыря, произвольной подвижности и чувствительности хвоста и пальпируют мочевой пузырь. Также оценивают способность начать и закончить опорожнение мочевого пузыря и измеряют остаточный объем мочи. Аномальные результаты ректальной пальпации, неврологический дефицит органов тазовой полости и неспособность ходить усиливают подозрение относительно переломов таза и крестцовой кости.

У собак и кошек с переломами крестцовой кости и денервацией хвоста почти всегда наблюдается денервация органов тазовой полости. У животных с нормальным промежностным рефлексом и анальным тонусом, но большим остаточным объемом мочи, скорее всего, будет целый половой нерв, но нарушенные тазовые нервы. Это происходит потому, что тазовые нервы считаются более хрупкими, чем волокна полового нерва. Мочевой пузырь таких пациентов выделить очень легко. Неспособность к полному опорожнению после начала мочеиспускания возможно, является следствием нарушения рефлексов мышечного слоя мочевого пузыря. Шанс этих животных на выздоровление выше, чем у животных с нарушением промежностной чувствительности и тонуса анальных мышц. У собак и кошек с отсутствием тонуса анальных мышц, большим и легко выделяемым мочевым пузырем и промежностной гипоальгезией будут сильно повреждены срамной и тазовый нерв, восстановление функций которых маловероятно.

У некоторых животных невозможно прямо оценить функции мочевого пузыря из-за других повреждений мочевой системы, таких как разрыв мочевого пузыря и уретры. Однако существует высокая степень совпадения между удержанием мочи и удержанием кала, потому что эти функции зависят от срамного и тазового нерва. Поэтому недержание кала сопряжено с недержанием мочи.

У некоторых собак и кошек с переломом крестцовой кости наблюдается дефицит седалищного нерва, который характеризуется дефицитом сознательной проприоцепции, сгибанием тазовых конечностей, ослаблением большеберцовой и икроножной мышц и рефлекса отдергивания (Kuntzetal., 1995). Возможно, этот дефицит является результатом повреждения крестцовых компонентов седалищного нерва или повреждения периферических крестцовых нервов при ипсилатеральных переломах таза, которые часто сопутствуют нарушениям крестцовой кости и хвостовых позвонков.

Рентгенографическая оценка

Рентгеновские снимки таза нужно делать вне зависимости от того, предполагают ли результаты общего осмотра и неврологической оценки повреждения крестцовой кости и хвостовых позвонков. Нужно проявить максимальную осторожность, чтобы еще больше не повредить нервные структуры во время рентгенографии тазовой области, поэтому необходимы седативные агенты. Чувствительность рентгенографии для оценки пациентов с переломами крестцовой кости остается неподтвержденной, но из опыта автора можно заключить, что у большинства пациентов с переломами таза при рентгенографической оценке были обнаружены и переломы крестцовой кости, которые не были замечены при общем осмотре. Чаще всего неправильно диагностируют вывихи крестцово-подвздошного сустава при переломах крестцовой кости. По обычным рентгеновским снимкам в основном можно поставить диагноз, особенно если неврологический дефицит усиливает подозрения относительно более серьезных повреждений. Для диагностики людей с переломами крестца обычные рентгеновские снимки оказываются нечувствительными, только компьютерная томография обеспечивает нужную точность результатов. Другими методами диагностики переломов крестцовой кости являются линейная томография, ядерная сцинтиграфия и рентгенография в косой проекции.

В прогностических целях была разработана классификация переломов крестцовой кости. Переломы, латеральные к крестцовому отверстию, называются абаксиальными (рис. 1), а медиальные к крестцовому отверстию — аксиальными (рис. 2). По клиническим симптомам, прогнозу и методам хирургического лечения абаксиальные переломы похожи на переломы со смещением крестцово-подвздошного сустава. Они вряд ли вызовут недержание мочи или кала и имеют благоприятный прогноз лечения. Аксиальные переломы почти всегда связаны с неврологическими нарушениями их тазовых органов, а также хвоста и промежности, и влекут за собой менее благоприятный прогноз. Такая же классификационная схема используется в прогностических целях при лечении переломов крестцовой кости у людей, она позволяет предсказать будущий неврологический дефицит.

Медикаментозное лечение и уход

При удерживании мочи мочевой пузырь нужно периодически опорожнять, чтобы не допустить его атонии из-за сильного и постоянного растяжения стенок. Это можно делать вручную или через мочевой катетер. Постоянный катетер полезен для лежачих пациентов, потому что через него можно полностью звакуировать всю мочу, избежать болезненного растяжения мочевого пузыря и раздражения кожи мочой. Последнее может причинять пациенту сильный дискомфорт, инфицировать хирургическое место, увеличивать раны и, тем самым усиливать недовольство хозяина. Раздражения кожи мочой следует избегать любой ценой, даже если придется каждый день мыть животное. Для уменьшения раздражения вокруг половых губ или препуция нужно накладывать вазелин. Использование антибиотиков для пациентов с постоянным мочевым катетером остается под вопросом, но в основном не рекомендуется, потому что в результате приема антибиотиков могут развиться устойчивые к ним штаммы бактерий. Нужен постоянный мониторинг за пациентом — анализы и бакносевы мочи. При развитии системного заболевания или пиелонефрита необходимо назначение антибиотиков на основе результатов теста на чувствительность к антибиотикам. Начало пиелонефрита может характеризоваться лихорадкой, болями и лейкоцитозом, но часто проявляются только симптомы инфекции мочевыводящих путей. Пиелонефрит диагностируют по результатам анализа мочевого осадка и посева культур. Для подтверждения нужна контрастная рентгенография почечных лоханок или ультрасонография Посев мочи и тест на чувствительность к антибиотикам нужно сделать через неделю после удаления постоянного мочевого катетера.

Уретральный спазм из-за нарушения альфа-адренергической иннервации можно устранить альфа-антагонистом фсноксибензамином (дибензилином. Smith, KlineandFrench), (1 мг/кг 3 раза в сутки), но его нельзя назначать животным с гипотензией полного опорожнения мочевого пузыря можно добиться назначением парасимпатомимстика, бетанекола (урехолин, Merck, SharpandDohme) (1-2 мг/кг 2-3 раза в сутки). Бетанекол нельзя применять животным с повышенным тонусом уретры, это может привести к разрыву мочевого пузыря. Указанные препараты можно принимать в течение нескольких дней для стимуляции функции мочевого пузыря. Для снятия спазма внешнего уретрального сфинктера также можно назначать релаксанты полосатых мышц (диазепам в дозе 1,25 2,5 мг/кг), их преимущест во заключается в более быстром действии. Для кошек нельзя использовать диазепам: последние исследования показали, что он может вызывать смертельный гепатоцеллюлярный некроз у некоторых кошек. Копростаз у животных с неврологическими нарушениями наблюдается редко. Если переломы таза приводят к копростазу, необходимо назначать слабительные средства.

Лечение переломов крестцовой кости

Для собак и кошек с аксиальными переломами крестцовой кости рекомендуют хирургическую декомпрессию корней крестцовых нервов путем дорсальной ламинэктомии крестцовой кости (Taylor; 1981). Результаты совпали с авторскими в том, что никакой декомпрессии не проводилось (Kuntzetal., 1995). Главной трудностью является идентификация компрессии корней крестцовых нервов. Для животных с сильными болями при отсутствии неврологического дефицита можно провести декомпрессионную и диагностическую хирургическую операцию. Хирургическую стабилизацию абаксиальных переломов, сходных с переломами со смещением крестцово-подвздошного сустава, рекомендуется проводить по правилам, разработанным для восстановления других переломов тазовых костей. Показаниями для восстановления переломов таза являются переломы суставов, разрушение основных несущих структур, компрессия нервов и явное смещение фрагментов перелома, что приводит к сужению тазового канала. Хирургическое восстановление заключается в установке одного или двух винтов с латеральной стороны крыла подвздошной кости к телу крестцового позвонка (DeCampandBraden, 1985). Это сложная операция.

У собак с абаксиальными переломами крестцовой кости очень благоприятный прогноз полного восстановления функций. Прогноз для собак с аксиальными переломами благоприятный. Если их не подвергли эвтаназии в посттравматический период, они могут практически полностью преодолеть даже сильную неврологическеую дисфункцию сразу после травмы (Kuntzetal., 1995). Следует отметить, что настоящее восстановление неврологических функций у собак начнется только после выписки из госпиталя, некоторые собаки с полным недержанием мочи и кала дома восстанавливали нормальное мочеотделение и дефекацию. Не нужно подвергать собак эвтаназии в госпитале даже при отсутствии улучшений в неврологических функциях. Для востановления им нужен достаточно большой период времени, но владельцы должны знать, что хотя в большинстве случаев и наступает полное восстановление функций, но есть исключения.

Повреждения крестцовых и хвостовых позвонков у кошек

Смещение крестцовых и хвостовых позвонков (КХП) у кошек выделена в отдельный клинический синдром, который сильно отличается от переломов крестцовой кости у собак и кошек (SmeakandOlmstead, 1985). Сепарация КХП происходит при отделении хвоста под действием внешней силы, а переломы крестцовой кости являются результатом удара тупым предметом. Смещение КХП может произойти при переезде хвоста колесом автомобиля или защемлении тяжелой дверью. Денервация хвоста, тазовых органов и тазовых конечностей является результатом разрыва конского хвоста и отрывов нервных корешков от конца спинного мозга. Анатомия повреждения такая же, как и у собак.

Клинические симптомы зависят от степени повреждения нервов и присутствия других ортопедических и мягкотканевых травм. Распространена гиперэстезия основания хвоста. У некоторых кошек может наблюдаться парапарез, который проходит в течение нескольких недель после травмы. У большинства кошек со смещением КХП наблюдаются анальгезия и нарушение двигательных функций хвоста. Это может быть единственным неврологическим симптомом у некоторых кошек (группа 1). У других кошек присутствует остаточный объем мочи и денервация хвоста при нормальном тонусе анальных мышц, промежностной чувствительности и способности сохранять нормальную позу при мочеиспускании (группа 2). У кошек со сниженным тонусом анальных мышц и промежностной чувствительностью, а также неспособностью сохранять нормальную позу при мочеиспускании бывают повреждены один или оба срамной и тазовый нервы или же произошел разрыв спинного мозга (группа 3). У кошек с отсуствием тонуса анальных мышц и промежностной чувствительности отмечается полное недержание мочи и кала (группа 4). Для групп 1 и 2 прогноз будет очень благоприятным. У всех кошек восстановятся функции хвоста, а у большинства из 2-й группы восстановится и нормальное мочеотделение. При соответствующем медикаментозном лечении у кошек из группы 3 будет относительно благоприятный прогноз. Примерно 75% этих кошек выздоравливают полностью. У кошек из 4-й группы будет осторожный прогноз, но примерно половина восстанавливается полностью. Приемлемым результатом считается восстановление большей части неврологических функций в течение первого месяца после травмы, и если оно не происходит к этому моменту, то вряд ли произойдет вообще. Хирургическая декомпрессия нервных корней у кошек с КХП-сепрацией имеет спорные результаты, но в основном не рекомендуется, потому что повреждение в основном не компрессионное, а разрывное. Не следует сразу выполнять ампутацию хвоста после первоначальной диагностики. Показаниями для ампутации хвоста являются ишемический некроз, частое загрязнение калом и мочой и постоянные боли.

Источник

Описание, причины и значимая патофизиология.

Крестцово-подвздошный вывих – нарушения соединения между крыльями крестца и подвздошной кости. Существует несколько общепринятых названий данной патологии, а именно: подвздошно-крестцовый перелом, подвздошно-крестцовый вывих, подвздошно-крестцовый переломовывих и сходные с ними, в данной статье эти термины будут использоваться как синонимы.

Основополагающая причина крестцово-подвздошного перелома – травма, чаще всего данный перелом развивается при дорожно-транспортном происшествии и падении с высоты.

Крестцово-подвздошный сустав для своего смещения требует либо двустороннего отделения при сохраненном тазовом кольце, либо добавочных переломов костей таза в трех местах и отделения одной из половин таза. Смещения крыльев подвздошной кости в основном происходит краниально и дорсально, значимое осложнения данного смещения – медиальное отклонение подвздошной кости и сужение тазового канала.

Всегда важно помнить, что причиной крестцово-подвздошного перелома является травма, при которой часто отмечаются сочетанные повреждения. В области подвздошно-крестцового сустава проходит бедренный и седалищный нервы, которые могут легко повреждаться, этот факт требует тщательного неврологического обследования пациента перед принятием решения о фиксации перелома. Неврологический дефицит также характерен при поперечных переломах крестца и вовлечением позвоночного канала.

Клинические признаки и диагноз

При подвздошно-крестцовом переломе характерно снижение способности переносить вес на пораженной стороне, однако, при поражении противоположных длинных костей или переломах таза – животное может проявлять частичную опорную функцию на стороне перелома.

При пальпации у животного в сознании, крестцово-подвздошная нестабильность определяется редко, при седации или наркозе пациента – врач может определить патологическую подвижность подвздошной кости. При значительном смещении зоны перелома – животное в сознании может проявлять признаки выраженной болезненности.

Основным средством определения крестцово-подвздошного перелома является радиографическое исследование, для его корректного проведения – в большинстве случаев показана седация животного или общая анестезия, это снимает болезненность и позволяет провести снимки в должных укладках. Для оценки перелома используются две ортогональные проекции – вентродорсальная и латеральная, наибольшей диагностической значимостью обладает именно вентродорсальная проекция. Основанием для постановки диагноза служит отчетливое нарушение конфигурации сустава. Также, в вентродорсальной проекции проводится оценка сопутствующих переломов крестца и таза и степень сужения тазового канала. В сомнительных случаях – может потребоваться проведение компьютерной томографии (КТ).

Лечение

Консервативное лечение

Основу лечения подвздошно-крестцового перелома составляет хирургическая фиксация, однако консервативная терапия (контроль боли и покой) может быть показана в ряде случаев. Следует помнить, что у большинства пациентов с асимметрией положения тазобедренного сустава, в конечном итоге отмечается восстановление нормальной функции передвижения. У большинства пациентов на фоне консервативного лечения подвздошно-крестцового перелома, отмечается восстановление нормальной функции в течение 12 недель.

Ниже приведены основные показания для проведения консервативного лечения:

• Минимальное смещение подвздошно-крестцового сустава и слабо выраженные дискомфорт.

• Крестцово-подвздошный перелом у пациентов малого размера. У данных пациентов, минимальная нагрузка способствует быстрому заживлению крестцово-подвздошного перелома, тогда как при хирургической стабилизации повышается риск смещения импланта в позвоночный канал с развитием последующих неврологических проблем.

• Подострый крестцово-подвздошный перелом характеризуется достаточным сроком с момента получения травмы (более 1 недели), данный перелом трудно редуцировать без значительного рассечения рубцовых тканей. Операция в таких случаях может повысить болезненность и риск неврологического повреждения, решение о ее проведение обычно принимается для снижения риска стеноза тазового канала.

• Финансовые ограничения со стороны владельцев животного.

Суть консервативного лечения заключается в ограничении подвижности в течение 3 недель после повреждения, после чего происходит постепенное восстановление подвижности (пр. прогулки на поводке), оптимально применение физической реабилитации. У собак в период покоя для предотвращения развития пролежней важна модификация подстилки с частым изменением положения животного. Также, в период покоя проводится мониторинг отведения кала и мочи, при возникновении проблем они корректируются.

Основное противопоказание к консервативному лечению подвздошно-крестцового перелома – сужение тазового канала.

Хирургическое лечение

Показаниями для хирургического лечения крестцово-подвздошного перелома/вывиха являются раннее восстановление двигательной функции и предотвращение сужения тазового канала. Основным методом лечения служит открытая репозиция перелома с расположением фиксирующих винтов. Иногда показано трансподвздошное введение стержня для снижения сил воздействующих на винт и предотвращения медиального смещения подвздошной кости.

Перед началом хирургической стабилизации крестцово-подвздошного перелома, важно помнить о возможности сочетанных повреждений и адекватной стабилизации травмированного животного.

Хирургический доступ

Значимая хирургическая анатомия

Крестцово-подвздошный сустав состоит из двух компонентов: полулунный синовиальный сустав и фиброзно-хрящевой синхондроз. Устойчивость сустава обеспечивается дорсальными и вентральными связками идущими от фиброзно-хрящевого синхондроза.

Положение и подготовка пациента

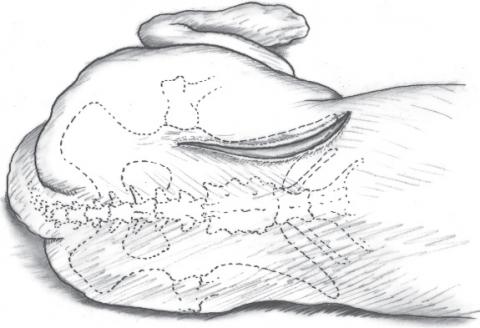

При одностороннем крестцово-подвздошном переломе допустимо положение животного на боку, пораженная конечность располагается сверху, для удобства хирурга – таз может быть расположен под углом к столу (45 градусов). При двустороннем крестцово-подвздошном переломе – животное располагается на груди.

Операционное поле готовится как хирургическое, на 10 см от гребня подвздошной кости краниально, каудально, дорсально и вентрально.

Описание процедуры

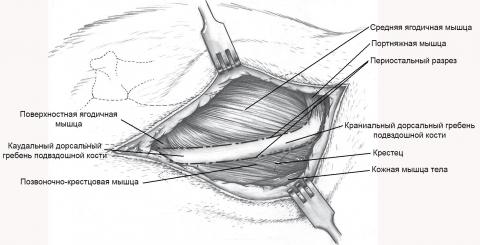

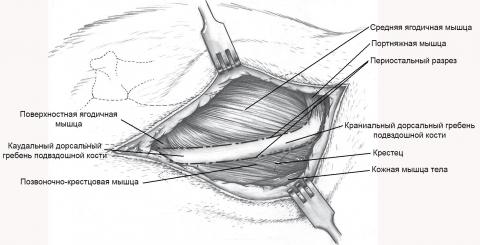

A. Кожный разрез начинается краниально на дорсальном гребне подвздошной кости и продолжается каудально параллельно срединной линии до уровня тазобедренного сустава. Подкожные ткани, ягодичная фасция и жир рассекаются по той же линии до обнажения краниального и каудального дорсального гребня подвздошной кости.

A. Источник рисунка: Piermattei’s Atlas of Surgical Approaches to the Bones and Joints of the Dog and Cat (2014)

B. Для обнажения латеральной (ягодичной) поверхности крыла подвздошной кости – проводится разрез по месту периостального происхождения средней ягодичной мышцы на латеральном краю подвздошной кости рядом с краниальным дорсальным гребнем и заканчивающимся позади каудального дорсального гребня. Для обнажения крестца, второй разрез проводится по месту периостального происхождения позвоночно-крестцовой мышцы, на медиальном краю подвздошной кости. Данный разрез продлевается каудально, и, в ряде случаев может потребоваться рассечь часть волокон поверхностной ягодичной мышцы.

B. Источник рисунка: Piermattei’s Atlas of Surgical Approaches to the Bones and Joints of the Dog and Cat (2014)

C. Средняя ягодичная мышца у молодых животных поднимается субперисотально, у взрослых животных – просто соскребается от места своего прикрепления. Поднятие средней ягодичной мышцы каудально доходит до каудального дорсального гребня подвздошной кости. При дальнейшем каудальном продлении разреза, может произойти повреждение краниальной ягодичной артерии, вены и нерва. Сходное поднятие пояснично-крестцовой мышцы на медиальной стороне подвздошной кости дает ограниченное обнажение дорсальной поверхности крестца. Мышечное поднятие крестца должна быть ограничено зоной латеральной к промежуточному гребню, во избежание повреждения дорсальных нервных корешков, выходящих через дорсальное отверстие крестца.

Подвздошная кость смещается вентрально посредством щипцов для удержания костей, фиброзный дебрис в зоне перелома удаляется для достижения чистого вида поверхности крыльев крестца.

Закрытие

Поверхностная фасция, пояснично-крестцовая мышца и средняя ягодичная мышца возвращаются на место посредством ряда швов пересекающих крыло подвздошной кости. Каудально к этому, фасция поверхностно ягодичной мышцы также ушивается. Затем следует послойное закрытие ягодичной фасции, ягодичного жира, подкожной фасции и кожи.

Предосторожности

Данный доступ не должен простираться каудально дальше каудально дорсального гребня подвздошной кости. Краниальный ягодичный нерв отходит в ветви пояснично-крестцового ствола, каудовентрально к крестцово-подвздошному суставу. Затем, краниальный ягодичный нерв дополняется каудальной ягодичной артерией и веной, проходит дорсально через тело подвздошной кости и выходит в пучке глубокой ягодичной мышцы.

Стабилизация

После обнажения сустава, между подвздошной костью и вентральным костным шельфом крестца помещается тупой ретрактор Хохмана, при его использовании подвздошная кость отводится вентрально. Данный маневр обнажает полулунный суставной хрящ и фиброзно-хрящевую суставную поверхность хряща. Для должного расположения винта в крестце – предпочтительна непосредственная визуализация его латеральной поверхности.

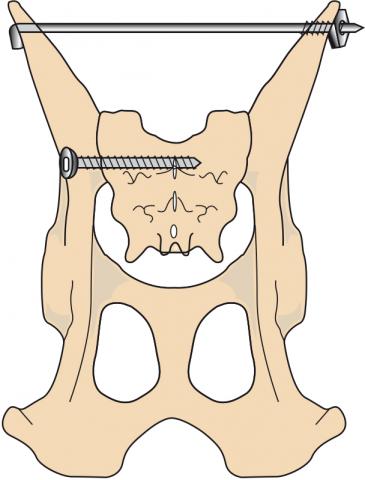

Отверстие в крестце располагается 2 мм краниально и 2 мм проксимально к центру суставного хряща полулунной формы. Глубина отвести в крестце рассчитывается так, чтобы кончик винта проходил как минимум 60% расстояния поперек тела крестца.

Определение должной локализации отверстия в подвздошной кости проводится посредством пальпации суставной выпуклости на медиальной поверхности крыла кости. Через отверстие подвздошной кости проводится винт до появления кончика на медиальной его поверхности, затем подвздошная кость отводится каудально для подгонки с суставной поверхностью крестцово-подвздошного сустава. Под контролем зрения – кончик винта проводится к приготовленному отверстию крестца, винт затягивается отверткой.

При необходимости (по предпочтению врача) может быть добавлен еще один винт, он располагается дорсально и краниально к первому винту. Второй винт должен быть короче, во избежание входа в позвоночный канал.

Также по предпочтению врача, конструкцию может быть усилена трансподвздошным введением спицы (стержня) Штейнмана над дорсальной поверхностью L7.

Рисунок. Схема фиксации подвздошно-крестцового перелома винтом и трансподвздошным стержнем. Источник: Small animal surgery, fifth edition, 2019 г.

Послеоперационно проводится радиографическое исследование, оно определяет редукцию сустава и расположение импланта. Непосредственно после операции, движения животного несколько ограничивают (у собак – только прогулка на поводке). Повторное радиографическое обследование проводится через 6 недель, для контроля сращения перелома и ширины тазового канала. Послеоперационно может быть показано назначение НПВС на непродолжительный срок. Импланты (винты) удаляются только в случае развития осложнений.

Осложнения

Основное осложнение подвздошно-крестцового перелома – сужение тазового канала, что может сопровождаться запорами и трудностями в родах у самок. Также, нарушение позиции винта в теле крестца может вызывать серьезные неврологический дефицит, включающий недержание кала и мочи. Редким осложнением является миграция импланта, данный феномен обычно развивается при малой длине винта или при нарушении его положения в теле крестца.

Прогнозы

После адекватной стабилизации подвздошно-крестцового перелома, прогнозы для возвращения функции передвижения благоприятные. Возвращение нормальной двигательной активности после хирургического лечения следует ожидать после 6 недель. При консервативном лечении – сроки восстановления выше.

Факторы влияющие на исход хирургического лечения – аккуратность расположения импланта и его длина. Оптимальной длиной винта принята цифра 60% от ширины крестца, при этом развитие послеоперационного ослабления импланта маловероятно.

Шубин Валерий Анатольевич, ветеринарный врач, г. Балаково

Источник