Перелом лобковой кости при беременности

Во время беременности тело будущей мамы претерпевает множество изменений, большинство из которых радуют и удивляют, однако некоторые могут доставлять дискомфорт и даже болезненные ощущения. Расхождение костей лонного сочленения, или симфизит, — явление, с которым сталкивается незадолго до родов почти каждая женщина.

Что представляет собой расхождение лонного сочленения

Лобковый симфиз – это трапециевидный участок хрящевой ткани, соединяющий при помощи прочных связок парные лобковые кости. В нормальном состоянии растяжение связок лонного сочленения не превышает 5 мм. Однако во время вынашивания плода под воздействием гормональных изменений их прочность снижается. Причиной этому становится выработка организмом будущей мамы специального гормона – релаксина, увеличивающего эластичность связок и соединительной ткани для подготовки родовых путей к прохождению по ним ребенка. В норме у будущей мамы расстояние между лобковыми костями может увеличиваться до 8-10 мм.

Лобковый симфиз – это трапециевидный участок хрящевой ткани, соединяющий при помощи прочных связок парные лобковые кости. В нормальном состоянии растяжение связок лонного сочленения не превышает 5 мм. Однако во время вынашивания плода под воздействием гормональных изменений их прочность снижается. Причиной этому становится выработка организмом будущей мамы специального гормона – релаксина, увеличивающего эластичность связок и соединительной ткани для подготовки родовых путей к прохождению по ним ребенка. В норме у будущей мамы расстояние между лобковыми костями может увеличиваться до 8-10 мм.

Если расстояние между лонными костями превышает 1 см, говорят о развитии симфизита – патологической подвижности лонного сочленения. На начальных стадиях небольшое расхождение лонных костей не представляет угрозы, создавая лишь определенный дискомфорт для будущей матери, однако более тяжелые формы заболевания создают опасность для здоровья женщины и ребенка.

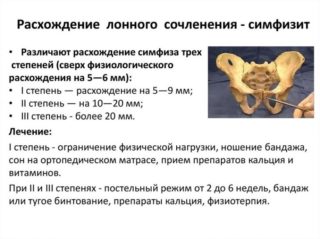

Стадии заболевания определяются в зависимости от расстояния между лонными костями:

- Начальная стадия – расхождение между костями не превышает 10 мм,

- Вторая стадия – расхождение лонных костей на 10-20 мм,

- Третья стадия – расхождение на 20 и более мм.

Симптомы симфизита

Главный симптом расхождения лобковой кости при беременности – болевые ощущения в области паха и промежности, отдающие в поясничную, копчиковую зоны, область бедра. Болевые ощущения возникают при движении, поворотах и смене положения тела, разведении ног, подъеме или спуске по лестнице. Также симптомами патологии считаются:

Главный симптом расхождения лобковой кости при беременности – болевые ощущения в области паха и промежности, отдающие в поясничную, копчиковую зоны, область бедра. Болевые ощущения возникают при движении, поворотах и смене положения тела, разведении ног, подъеме или спуске по лестнице. Также симптомами патологии считаются:

- болезненность лобковой кости при прощупывании;

- крепитация (щелчки, треск) в области лонного сочленения при движении;

- так называемая «утиная» походка;

- хромота;

- отечность тканей в области лобка;

- нарушения дефекации;

- преждевременное опущение живота.

Степень выраженности симптомов зависит от тяжести патологии; к примеру, при симфизите 3 степени женщина может утратить способность к самостоятельному передвижению.

Предрасполагающие факторы и группы риска

Так как расхождение лобковой кости до и после родов является следствием естественных изменений женщины, готовящейся к рождению ребенка, то сталкиваться с такой проблемой приходится как минимум половине будущих матерей. Однако существуют предрасполагающие факторы, увеличивающие риск развития симфизита и связанных с ним осложнений. К ним относятся:

- крупноплодная или многоплодная беременность;

- маловодие;

- узкий и неглубокий таз роженицы;

- наличие в анамнезе женщины травм тазовых костей;

- эндокринные заболевания, в том числе сахарный диабет;

- патологии соединительной ткани;

- наследственные заболевания опорно-двигательного аппарата;

- дефицит витаминов и микроэлементов как следствие недостаточного питания;

- многократные роды.

Диагностика патологии

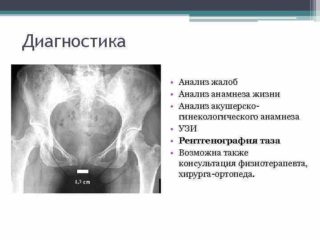

Диагностировать заболевания позволяет наличие вышеперечисленных симптомов, главными из которых являются боли в области лобка и паха при движении и изменения походки. Для установления степени расхождения лонных костей и определения точной картины патологии используются инструментальные методы диагностики:

Диагностировать заболевания позволяет наличие вышеперечисленных симптомов, главными из которых являются боли в области лобка и паха при движении и изменения походки. Для установления степени расхождения лонных костей и определения точной картины патологии используются инструментальные методы диагностики:

- ультразвуковое исследование тазовой области,

- рентгенография (на сроке беременности до 16 недель).

Более точные методы диагностики – МРТ и КТ – применяются уже после рождения ребенка с целью выявить динамику течения заболевания.

Лечение лобкового симфизита

Лечение патологии у беременных не проводится. Как правило, симптомы заболевания проходят полностью спустя 4-6 месяцев после рождения ребенка. Комплекс мер направлен прежде всего на предотвращение прогрессирования заболевания и развития связанных с ним осложнений. С этой целью могут быть использованы следующие методы и средства:

Лечение патологии у беременных не проводится. Как правило, симптомы заболевания проходят полностью спустя 4-6 месяцев после рождения ребенка. Комплекс мер направлен прежде всего на предотвращение прогрессирования заболевания и развития связанных с ним осложнений. С этой целью могут быть использованы следующие методы и средства:

- ношение специального бандажа-корсета, стабилизирующего тазовые кости;

- уменьшение нагрузок: нельзя подолгу ходить, сидеть на одном месте более часа, выполнять тяжелые физические упражнения;

- полноценное и рациональное питание, включение в ежедневный рацион продуктов, богатых белком, кальцием и витамином Д;

- контроль массы тела, недопущение чрезмерного увеличения веса как дополнительного фактора нагрузки на опорно-двигательный аппарат.

Как правило, при заболевании легкой степени возможно естественное родоразрешение. После родов женщине показано тугое бинтование таза, а затем на протяжении 2-4 месяцев ношение специального бандажа-корсета.

При тяжелой степени патологии, когда расхождение между лонными костями превышает 2 см, возможно только оперативное родоразрешение. Кесарево сечение позволяет избежать самого опасного осложнения симфизита – разрыва лонного сочленения, сопровождающегося сильнейшим болевым шоком.

Осложнения и последствия расхождения лобковой кости при беременности

Симфизит никак не влияет на состояние ребенка, и в большинстве случаев его симптомы проходят полностью спустя несколько месяцев после родов. Осложнения заболевания крайне редки, однако представляют собой серьезную угрозу:

Симфизит никак не влияет на состояние ребенка, и в большинстве случаев его симптомы проходят полностью спустя несколько месяцев после родов. Осложнения заболевания крайне редки, однако представляют собой серьезную угрозу:

- Разрыв лобкового симфиза – травма с нарушением целостности тазового кольца, сопровождаемая болевым шоком. В таком случае иммобилизация больного может составлять несколько месяцев.

- Внутренние кровотечения при ранении тканей и внутренних органов о края лонных костей.

- Повреждение мочевого пузыря и мочевыводящих путей острыми краями лобковых костей.

Избежать развития осложнений позволяют регулярные медицинские осмотры и строгий контроль состояния беременной женщины. Чтобы не допустить развитие осложнений, при расхождении лонного сочленения более чем на 11-12 мм назначают кесарево сечение.

Профилактика расхождения лобковых костей

Специфических мер профилактики заболевания не существует, так как не до конца изучена природа его возникновения. Снизить риск развития симфизита позволяет осознанная подготовка к беременности, во время которой женщина проходит обследование, в том числе позволяющее оценить состояние костей таза. Также будущим мамам рекомендуется:

- Вести активный образ жизни, больше двигаться, но не допускать чрезмерных нагрузок на опорно-двигательный аппарат. Плаванье и аквааэробика позволяют поддержать тонус мышц и связок без дополнительной нагрузки на кости и суставы.

- Полноценно и правильно питаться, соблюдать питьевой режим.

- Отказаться от вредных привычек.

- Не использовать никаких медикаментов без согласования с врачом.

- Распределять нагрузку на две ноги равномерно, не принимать ассиметричные позы, не сидеть долго в одном положении.

Симфизит – неприятный спутник многих будущих мам, однако соблюдение мер профилактики и рекомендаций врача позволят забыть о симптомах вскоре после рождения малыша.

Источник

Перелом костей таза у беременных — это частичное и полное нарушение целостности костных компонентов тазового кольца, вызванное воздействием чрезмерных механических нагрузок. Проявляется локальной болью в месте повреждения, отеком, гематомой, ограниченностью движений, при тяжелых травмах — спутанностью или потерей сознания, нарастающими признаками шока. Диагностируется с помощью МРТ таза, пельвиографии. Для стабилизации состояния беременной назначается инфузионная, анальгезирующая, токолитическая терапия, после чего выполняется консервативная или оперативная репозиция отломков.

Общие сведения

В последние десятилетия в индустриально развитых странах отмечается неуклонное повышение уровня травматизма, в том числе у беременных. По наблюдениям специалистов в сфере акушерства, в период гестации разные виды переломов получает до 7% женщин. Травматизм принадлежит к числу ведущих неакушерских причин материнской летальности – более 18% смертей беременных вызваны перенесенной травмой и ее осложнениями. Одним из наиболее тяжелых травматических расстройств при беременности, приводящих к кровопотере, шоку, потере плода считаются переломы тазовых костей, особенно если они сочетаются с повреждениями внутренних органов и других отделов опорно-двигательной системы.

Перелом костей таза у беременных

Причины

Целостность костных элементов тазового кольца частично либо полностью нарушается под влиянием нагрузок, сила которых превышает прочность костной ткани. Обычно повреждение таза становится следствием сильных сжимающих либо ударных воздействий, реже — измененной архитектоники кости со снижением прочностных характеристик. По наблюдениям специалистов-травматологов к переломам при беременности приводят:

- Травмы. У 53-56% больных повреждение костей таза вызвано дорожно-транспортными происшествиями: прямым ударом выступающими частями, наездом на пешехода, сжатием конструктивными элементами автомобиля при сминании в ДТП, отбрасыванием пострадавшего. Переломы также возникают при падении беременной с высоты, огнестрельных ранениях. Повреждения часто бывают сочетанными или комбинированными.

- Патологические роды. Прохождение плода по родовым путям сопровождается значительными давящими и распирающими нагрузками на кости таза. Вероятность перелома копчика или лонных костей повышается при затяжных родах у рожениц с клинически или анатомически узким тазом, экстренном наложении акушерских щипцов, вакуум-экстракции плода, экстракции ребенка за тазовый конец, выполнении плодоразрушающих операций.

- Заболевания костей таза. Устойчивость тазовых костей к нагрузкам уменьшается при их разрушении вследствие патологических процессов: костного туберкулеза, остеодистрофии, злокачественных опухолей, остеомиелита, третичного сифилиса, остеопороза различного генеза. Патологические переломы, возникающие при незначительных воздействиях и вызванные перестройкой костной структуры, у беременных наблюдаются крайне редко.

Дополнительный фактор, повышающий риск переломов костей в гестационном периоде и замедляющий восстановление поврежденной костной ткани, — физиологический дефицит кальция, который усиленно расходуется при формировании костно-мышечного аппарата плода. Гипокальциемия сильнее выражена при недостатке естественной инсоляции, рационе питания с низким содержанием кальция и витамина D, курении, потреблении больших количеств крепкого чая, кофе, кофеинсодержащих тоников.

Патогенез

Действие на кости тазового кольца нагрузки, превышающей предел прочности костной ткани, вызывает линейную или оскольчатую деструкцию минеральной части и разрыв коллагеновых волокон. При полных переломах отломки смещаются из-за рефлекторного сокращения прикрепленных к ним мышц. Разрушение кости приводит к формированию гематомы при закрытых переломах и началу трудно останавливаемого наружного кровотечения при открытых. Массивная кровопотеря может спровоцировать развитие шока. В участке повреждения возникает защитная воспалительная реакция с отеком, миграцией лейкоцитов, отложением фибрина.

Под действием остеокластов происходит аутолиз разрушенной кости, затем клетки камбия надкостницы, губчатого вещества, костного мозга и сосудистой адвентиции начинают активно размножаться. На месте выпавших фибриновых нитей образуется белковый матрикс хряща с его последующей минерализацией и заменой на прочную костную ткань. Сформировавшаяся мозоль подвергается структурной перестройке: сначала возобновляется кровоснабжение, из костных балок образуется компактное вещество, затем микроархитектоника кости перестраивается с учетом линий силовой нагрузки, формируется надкостница.

Классификация

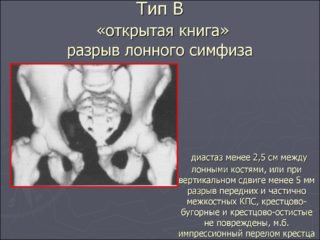

Основными критериями систематизации переломов костей таза у беременных являются степень и характер повреждений, их локализация, время от начала травмы, наличие осложнений. Такой подход позволяет стандартизировать план сопровождения беременности при разных видах травм. С учетом целостности кожных покровов различают закрытые переломы без разрушения кожи и открытые с повреждением мягких тканей, сообщением с окружающей средой. Травмы таза у беременных могут быть изолированными, сочетанными (с повреждением органов малого таза), множественными (сочетающимися с переломами в других анатомических областях), неосложненными и осложненными. Для прогнозирования исхода беременности и разработки акушерской тактики важно определить, как перелом повлиял на целостность тазового кольца. На основании этого критерия различают:

- Краевые переломы. Повреждены части костей, которые не формируют тазовое кольцо: седалищные бугры, крыло подвздошной кости, копчик, часть крестца под крестцово-подвздошным амфиартрозом, ости. При отсутствии других повреждений считается самым легким вариантом травм таза. Продолжение гестации возможно при обеспечении охранительного режима, грамотной репозиции и динамическом наблюдении за беременной. С учетом состояния пациентки допустимо естественное родоразрешение.

- Переломы без нарушения непрерывности таза. Повреждаются кости, непосредственно формирующие тазовое кольцо, — седалищная, ветви лобковой кости. Прочность таза снижена, но, поскольку обе части остаются связанными с крестцовой костью как напрямую, так и через другую половину, опорность сохранена. При отсутствии иных повреждений беременность удается пролонгировать, при стабильных переломах без смещения возможны естественные роды.

- Переломы с нарушением непрерывности таза. Каждая из половин тазового кольца вследствие травмы имеет одностороннюю связь с крестцом, что существенно ухудшает опорность таза. Из-за подвижности отломков возрастает риск травмирования тканей родовых путей и смежных органов. При нестабильных переломах и смещении фрагментов проводят кесарево сечение. Выявление угрозы жизни матери либо плода служит основанием для досрочного родоразрешения.

Принимая решение о возможности пролонгации беременности и варианте ее завершения, учитывают период травматической болезни. Специалисты в сфере травматологии и ортопедии выделяют острую реакцию на перелом (до 2 суток), ранние проявления (до 2 недель), поздние проявления (более 2 недель), реабилитационный период (до полного восстановления). Чем меньший промежуток времени прошел после перелома таза, тем чаще при выявлении показаний к прерыванию беременности или достижении срока родов выполняют оперативное родоразрешение.

Симптомы перелома

Клиническая картина представлена локальной симптоматикой, измененной походкой или характерной позой, общеклиническими и сопутствующими расстройствами. Местными симптомами являются интенсивная боль в участке поражения, лобке, промежности, которая обычно усиливается при движениях ногами, надавливании, пальпации. Отмечается деформация таза, отечность, видимый кровоподтек. При наличии подвижных отломков выявляется костная крепитация. Нарушения двигательной активности и наружные признаки определяются местом и особенностями перелома.

При травматическом отрыве передневерхней ости подвздошной кости нога на стороне поражения зрительно укорачивается за счет смещения отломка. Для уменьшения болезненности беременные с поврежденной седалищной и верхней ветвью лонной кости принимают «позу лягушки», при разрыве заднего полукольца ложатся на здоровую сторону. У пациенток с поврежденной вертлужной впадиной ограничена подвижность в тазобедренном суставе, при сочетании перелома и вывиха большой вертел смещен, нога находится в вынужденном положении.

Выраженные общие симптомы с болевым и геморрагическим шоком выявляются в 30% изолированных переломов таза и у всех больных с множественными, сочетанными, комбинированными травмами. При тяжелых повреждениях кожа становится бледной, покрывается липким потом, учащается пульс, отмечается оглушенность, спутанность или потеря сознания. У 10-20% беременных переломы таза сочетаются с повреждением мочевыделительных органов. Для таких травм характерна задержка мочеиспускания, наличие в моче примеси крови, жалобы на рези в мочеиспускательном канале.

Осложнения

У 37% беременных нормальное течение гестации нарушается при острой реакции на травму, у 25% — в реабилитационном периоде. В 34,2% случаев наблюдается угроза самопроизвольного прерывания беременности или выкидыш, в 13,2% — преждевременные роды. Более чем у 40% пациенток роды проходят с осложнениями. Поскольку перелом таза часто сочетается с тупой травмой живота, возможна преждевременная отслойка плаценты с развитием ДВС-синдрома, разрыв матки, возникновение внутрибрюшного кровотечения. На поздних сроках гестации при плотной фиксации головки плода повышается вероятность переломов костей черепа и конечностей ребенка.

Уровень перинатальной смертности вследствие прямой ЧМТ плода, шока у беременной, отслойки плаценты составляет от 35 до 55,3% в зависимости от тяжести переломов. Особую опасность для женщины представляют травмы с разрывом расширенных вен шейки матки и массивными кровоизлияниями в параметрий или брюшную полость. Отдаленными последствиями переломов костей тазового кольца являются контрактуры, нейропатии, деформации таза, астения, субдепрессивные расстройства.

Акушерские осложнения отмечаются у пациенток, перенесших перелом не только во время текущей гестации, но и в прошлом. При отдаленных посттравматических изменениях угроза самопроизвольных выкидышей и преждевременных родов достигает 45%. В 55% случаев роды осложняются несвоевременным излитием околоплодных вод, нарастающей гипоксией плода, коагулопатическими послеродовыми кровотечениями, травмами шейки матки, влагалища, промежности. После родов у 45% больных обнаруживается субинволюция матки, развивается эндометрит и другие гнойно-воспалительные процессы.

Диагностика

Определенной сложностью в выявлении перелома тазового кольца у беременных является ограниченное использование наиболее информативных лучевых методов исследования, представляющих потенциальную угрозу для развития плода. С учетом требований Минздрава РФ рентгенография таза допустима лишь после 20-й недели беременности, кроме ситуаций принятия решения о прерывании гестации или предоставлении ургентной помощи. В таких случаях требуется максимальная защита ребенка от излучающих воздействий. Для подтверждения диагноза и обнаружения возможных осложнений используют такие методы, как:

- МРТ костей таза. При проведении магнитно-резонансной томографии плод не испытывает лучевую нагрузку. В I триместре беременности исследование проводится ограниченно. МРТ позволяет точно визуализировать даже небольшие трещины и смещения поврежденных тазовых костей, определять степень травматической деструкции костной ткани.

- УЗИ матки и плода. Из-за высокого риска потери ребенка ультразвуковой скрининг является обязательным исследованием при травмах таза. С помощью УЗИ оценивают состояние плода, плаценты, целостность стенки матки. Для обнаружения возможных нарушений трансплацентарной гемодинамики обследование дополняют допплерографией маточно-плацентарного кровотока.

- Содержание хорионического гонадотропина. Определение уровня ХГЧ в динамике обеспечивает качественный мониторинг течения беременности и используется при выборе оптимальной тактики ведения больной. Снижение показателя свидетельствует о возникновении угрозы выкидыша, антенатальной гибели плода.

При наличии признаков шока, продолжающемся кровотечении, подозрении на отслойку плаценты в обязательном порядке оценивается состояние системы гемостаза. Чтобы исключить угрозу для ребенка, дополнительно проводят КТГ, фонокардиографию, МРТ плода для выявления возможных травм костей и внутричерепных кровоизлияний. При подозрении на повреждение внутренних органов выполняют кульдоскопию, диагностическую лапароскопию, цистоскопию. Дифференциальную диагностику осуществляют с закрытыми травмами живота без перелома таза. Кроме акушера-гинеколога и травматолога пациентку осматривают абдоминальный хирург, невропатолог, уролог.

Лечение переломов таза у беременных

Пациенток с поврежденным тазовым кольцом рекомендуется госпитализировать в многопрофильный стационар для предоставления акушерско-гинекологической, травматологической, неонатологической помощи. В остром периоде важно стабилизировать состояние беременной, обеспечить репозицию отломков, предупредить осложнения гестации. Составляя план лечения, травматолог учитывает срок беременности, характер повреждений, степень смещения фрагментов костей. С момента госпитализации в стационар женщине назначается интенсивная медикаментозная терапия:

- Обезболивающие средства. Для аналгезии используют препараты, безопасные для плода. При умеренной боли применяют нестероидные противовоспалительные средства, при интенсивной возможно проведение внутритазовых блокад с местными анестетиками. Назначение наркотических анальгетиков оправдано при нарастании признаков травматического шока.

- Инфузионная терапия. Введение кристаллоидных и коллоидных растворов направлено на восполнение объема циркулирующей крови, стабилизацию гемодинамики, улучшение реологических показателей, восстановление микроциркуляции. При ухудшении показателей гемостаза беременной вводят антикоагулянты, ингибиторы протеаз, переливают свежезамороженную плазму.

- Токолитики. Средства, расслабляющие маточную мускулатуру, обычно используют при угрозе прерывания гестации на фоне краевых и стабильных переломов. По сообщениям специалистов, токолитическую терапию проводят примерно у 20 -22% больных. При тяжелой травме учитывают влияние токолитиков на гемодинамические показатели.

При стабильных переломах, отсутствии смещения или незначительном смещении показано консервативное ведение пациентки. Выбор способа репозиции определяется локализацией и особенностями повреждений. При стабильных изолированных и краевых переломах женщину фиксируют в гамаке либо на щите. Возможно применение подколенных валиков, шины Белера. Беременным с нестабильными переломами рекомендовано скелетное вытяжение, внешняя или внутренняя хирургическая фиксация. Гестация не считается противопоказанием для выполнения операции. Предпочтительными являются вмешательства с минимальным радиационным контролем. При удовлетворительном состоянии матери и плода гестацию в отдельных случаях удается пролонгировать на несколько недель и завершить в срок естественными родами.

Досрочное родоразрешение по жизненным показаниям (при отслойке плаценты, ранении матки, нестабильных переломах тазового кольца, тяжелой политравме, терминальном состоянии беременной, признаках нарастающей гипоксии плода) проводится с 28-й недели гестационного срока при жизнеспособности плода. В ургентных ситуациях обычно выполняется кесарево сечение, родоразрешение через родовые пути возможно только при краевых или стабильных переломах с несмещенными отломками. Чтобы спасти ребенка при гибели беременной, производится посмертное кесарево сечение. Травмы таза, перенесенные до наступления беременности, не служат абсолютным показанием к оперативному родоразрешению, которое проводится у 61-64% пациенток с посттравматически измененным тазом.

Прогноз и профилактика

Исход гестации при травме таза определяется тяжестью повреждений. Прогноз зачастую серьезный, особенно у беременных с политравмой, при которой показатели материнской и перинатальной летальности достигают 18,2% и 55,3% соответственно, наблюдается тяжелая инвалидизация, нарушаются репродуктивные функции. Профилактические мероприятия направлены на предупреждение возможного травматизма, включают соблюдение правил дорожного движения на пешеходных переходах, при вождении автомобиля, отказ от выполнения профессиональных и бытовых обязанностей с работой на высоте, ношение удобной обуви на невысоком устойчивом каблуке, безопасное поведение в общественных местах.

Источник