Перелом шейки бедра стержень

Под остеосинтезом подразумевается хирургическое вмешательство, в ходе которого выполняется абсолютно точная репозиция фрагментов бедренной кости с жесткой фиксацией. Сопоставленная зона перелома скрепляется специальными конструкциями. В роли фиксаторов выступают металлические стержневые и резьбовые системы, в том числе устройства с диафизарными пластинами. Их предназначение – плотно удерживать воссозданное положение кости в правильном положении, сохранять неподвижность скрепленных костных отломков до окончательного сращения поврежденной шейки бедра.

Наглядное изображение процедуры.

Сегодня при переломах шейки бедра к остеосинтезу обращаются редко, тем более при наличии травмы у пожилого человека. Методика больше подходит молодым и активным людям, у которых костная ткань хорошо снабжается кровью и располагает высокими способностями к восстановлению природной целостности. Для категории лиц пожилого возраста данная тактика может быть рассмотрена как альтернатива наиболее походящему вмешательству – эндопротезированию сустава. Остеосинтез сопряжен внушительными рисками развития осложнений (10%-60%).

В случае с пациентами старше 60 лет такая операция не дает гарантий, что не нарушится стабильность фиксации и перелом срастется даже при ее сохранности.

Малоинвазивное эндопротезирование в Чехии: врачи, реабилитация, сроки и цены.

Узнать подробнее

В чем преимущества остеосинтеза?

Оперативное вмешательство имеет мало преимуществ, об этом свидетельствуют клинические наблюдения за прооперированными больными. Одно из немногих достоинств – возможность сохранения тазобедренного сустава без утраты его анатомических компонентов. При успешном лечении естественное сочленение сможет продолжить функционировать. Однако, как показывает опыт, функции сустава конечности не всегда восстанавливаются в полном объеме. Двигательно-опорный потенциал обычно в той или иной мере снижен.

Остеосинтез ТБС на рентгене

В некоторых источниках говорится, что этот метод предусматривает раннюю нагрузку на конечность всем телом уже в первые дни после хирургии, что благоприятствует сращению. Конечно, такой факт неосведомленные люди примут за преимущество. Но авторы упускают очень важный момент: этот подход сопряжен наивысшими рисками нарушения контакта фиксатор-кость из-за динамической нагрузки при передвижении или случайно допущенной перегрузки проблемной ноги. Для удачного сращения костных структур нога требует оберегающего режима, допускается ходьба только на костылях без полноценной нагрузки на ТБС на весь период консолидации перелома. На это требуется минимум 6 месяцев.

К неоспоримым же плюсам можно отнести широкую распространенность метода в России и сравнительно невысокую цену на оказываемую медицинскую помощь. В Москве в зависимости от тяжести травмы и применяемых моделей фиксаторов лечение ПШБ остеосинтезом обойдется в 25-85 тыс. рублей, вместе с реабилитацией – до 2500 долларов. В рамках ВМП, ОМС в пределах РФ у россиян есть возможность пройти процедуру бесплатно или оплатить только стоимость расходных материалов. За рубежом (в Израиле, Германии) остеосинтез выполняется за 5-15 тыс. евро.

Оперироваться целесообразно в течение первых 24-48 часов после случившейся травмы. Позже эффективность метода снижается, а вероятность последствий существенно возрастает.

Показания и противопоказания

В структуре травм проксимальной зоны бедренной кости по типу перелома целых 55% составляют поражения шейки, и происходят они преимущественно на фоне возрастного остеопороза. Для сравнения, примерно в 40% случаев страдает целостность вертельной части и всего в 5% – подвертельная область. ПШБ является внутрисуставным, а потому требует безотлагательного раннего лечения. Он в 99,99% не может зажить самостоятельно, без высокоточной репозиции, что почти всегда служит поводом для оперативного вмешательства. Абсолютными показаниями к операционной репозиции являются:

- выявленные смещения костных отломков бедра, даже незначительные;

- наличие оскольчатого вида перелома (определяется более 2 осколков);

- разлом по вертикальной линии;

- комбинированная форма травмы, например, в сочетании с вывихом;

- неправильное срастание кости, развившийся псевдоартроз после неудачной консервативной или хирургической терапии.

Двухсторонний остеосинтез.

Как и любая ортопедическая операция, остеосинтезирование имеет противопоказания. Это – сложное и травматичное вмешательство, чаще со вскрытием сустава и объемными кровопотерями. Оно противопоказано при таких состояниях, как:

- тяжелое общее самочувствие больного;

- коматозное состояние, шок;

- сахарный диабет тяжелой стадии;

- активная форма туберкулеза;

- острые инфекционные патологии;

- инфекции, нагноения, воспаления кожи, мягких и костных тканей в зоне поражения;

- тяжелые болезни органов дыхания, сердца;

- выраженный тромбофлебит нижних конечностей;

- непереносимость общего наркоза;

- серьезные расстройства психики;

- сильно нарушена функция кроветворной системы, коагулопатия;

- возраст пациента >70 лет (нужно эндопротезирование);

- субкапитальный перелом, то есть поражение локализуется рядом с головкой (аналогично, требуется установка эндопротеза).

Остеосинтез при переломе шейки

При ПШБ в основном проводится внутренний (погружной) остеосинтез. То есть, специальная фиксирующая конструкция соединяется непосредственно с костными структурами после оперативного обнажения места перелома. В ортопедии применяют два вида внутреннего соединения репонированных отломков:

- интрамедуллярный (внутрикостный);

- экстрамедуллярный (накостный).

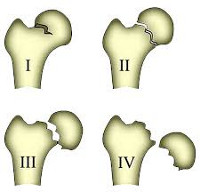

Виды переломов.

Выбор способа крепежа зависит от характера и сложности повреждения. Иногда в ходе одного оперативного сеанса производят комбинированный остеосинтез. Независимо от применяемой тактики, первостепенная задача каждой из них – обеспечить прочный, тесный и обездвиженный контакт раневых поверхностей, состыкованных в анатомически правильном положении.

Внутренние конструкции изготавливают из специальных коррозионно-стойких, биосовместимых с организмом сплавов металла на основе стали или титана. При производстве соответствующих приспособлений учитывается их сопоставимость с архитектоникой костей тазобедренного сочленения.

Интрамедуллярный метод

При интрамедуллярной технике дистальный и проксимальный отломки соединяются специальными стержнями или штифтами, проведенными через костномозговой канал каждого из них. Сегодня преимущество на стороне эндосистем блокирующего типа. На их противоположных концах имеются уже готовые отверстия для винтов или своеобразные загибы, повышающие степень стабилизации системы. Интрамедуллярными устройствами, которые бывают ригидными или полуэластичными, возможно зафиксировать даже множественные осколки.

Интрамедуллярный.

Введение стержня/штифта в диафиз может быть совершено как после предварительной подготовки канала путем его рассверливания, так и без перфорации. Все внутрикостные конструкции подлежат удалению, что означает проведение еще одного вмешательства после полного костного сращения. Повторная процедура по извлечению фиксаторов в большинстве случаев не сопряжена интра- и послеоперационными трудностями.

Экстрамедуллярный способ

Экстрамедуллярная технология – это наложение пластин с шурупами, серкляжных швов из проволочного материала или колец на кость. Фиксирующий элемент будет располагаться вне костномозгового канала. Модели современных конструкций представлены разнообразным ассортиментом (Г-образные пластинки, пластины с трехлопастным гвоздем и др.). Накостного вида имплантаты, если речь не идет о проволочных швах и установке колец, по большей мере не требуют применения дополнительной внешней фиксации (гипсования) конечности.

Экстрамедуллярный.

Чтобы осуществить экстрамедуллярной пластинкой «связку», сначала обнажается пораженный сегмент. Затем фрагменты шейки выставляют в правильном положении, следя за точным соответствием примыкающих друг к другу концов. После примеряется пластинка, а дальше она укладывается сверху на кость и прижимается костодержателем. Через ее отверстия поочередно в кортикальный слой каждого фрагмента вкручивают винты. Ввинчивание резьбовой детали в конечную точку производится только после проведенной костной компрессии посредством специального приспособления.

Предоперационная подготовка и наркоз

Подготовительный этап перед процедурой включает ряд лабораторно-аппаратных исследований и врачебных консультаций, которые позволят специалисту:

- избрать оптимальную тактику оперирования, определить вид и дозу наркоза;

- диагностировать сопутствующие патологии и параллельно принять все необходимые меры профилактики (при наличии абсолютных противопоказаний больному подбирают другое лечебное пособие);

- заранее продумать стратегию реабилитационного лечения с учетом характера повреждения и выбранной операции, статуса здоровья человека и возрастных особенностей;

- узнать, готов ли пациент психологически к прохождению сложной процедуры и не менее простого послеоперационного восстановления.

Период подготовки при данной патологии должен проходить по ускоренной программе. Прооперировать больного необходимо как можно быстрее, пока травма еще «свежая». Предоперационное обследование:

- рентген зоны поражения в нескольких проекциях (КТ, МРТ требуется в исключительных случаях);

- биохимический анализ крови (в т. ч. на группу и резус-фактор, уровень сахара);

- гемостазиограмма (проверяется свертываемость крови);

- общий клинический анализ мочи, кала;

- пробы на анестезиологические препараты;

- электрокардиография;

- флюорография (если в течение текущего года не делалась);

- цифровая денситометрия (процедура на определение степени остеопороза)

- осмотр у некоторых врачей узкой специализации (терапевта, кардиолога, анестезиолога и пр.).

Перед оперативным сеансом тщательно проводят очищение кишечника, вкалывают антибиотик и везут в операционную. На операционном столе пациента вводят в наркоз. Процедура преимущественно проходит под общей анестезией эндотрахеального вида с применением миорелаксантов и искусственной вентиляции легких. Вполне допустимо использование эпидуральной анестезии, но к ней прибегают редко. Провести катетеризацию эпидурального пространства у пожилых людей, у которых в силу возраста позвоночник изрядно дегенерирован, очень проблематично и небезопасно.

Интраоперационный процесс

Рассмотрим вкратце особенности открытой операции. Весь хирургический сеанс проходит под операционным рентген-контролем в аксиальной и переднезадней проекции.

- На конечность накладывается жгут, чтобы избежать обильной кровопотери. Производится широкая обработка кожи раствором антисептика.

- В проекции травмированного участка выполняется линейный разрез мягкотканых структур скальпелем. Послойно рассекаются кожные покровы и попадающие в поле операционного доступа сухожильно-мышечные ткани. Длина разреза равна примерно 10-15 см.

- Рассеченные мягкие ткани расслаивают и раздвигают, место перелома обнажается. Отломки освобождают и плотно сопоставляют друг с другом в идеально выровненной позиции.

- Следующий этап – корректная установка выбранного фиксатора по запланированной технике внедрения.

- На последней стадии сеанса прооперированное поле тщательно дезинфицируется, рана дренируется и послойно ушивается.

- Если реализованная тактика металлоостеосинтеза предусматривает гипсовую иммобилизацию, на ногу накладывают гипс.

Обязательно сразу после хирургии назначается интенсивный курс антибиотикотерапии, поскольку биологические структуры подвергались масштабной и глубокой инвазии. Также врач назначает лекарственные препараты против боли и для улучшения венозно-сосудистой системы. Активизировать пациента необходимо на самых ранних послеоперационных сроках во избежание развития серьезных застойных и атрофических явлений в организме. Операционные швы снимаются приблизительно спустя 12 суток.

Видео процедуры

Осложнения и реабилитация

Известно, что первый остеосинтез в России был выполнен еще в 1805 году хирургом-ортопедом Е.О. Мухиным. Этот год положил начало для более глубоко изучения метода, совершенствования техники операции, открытия новых изобретений для фиксации, модернизации старых ортопедических конструкций. Многолетние труды не одного поколения специалистов, в том числе настоящего времени, посвящены вопросу повышения эффективности операции и снижения высокого количества неблагополучных исходов.

Однако, к глубокому сожалению, слишком высокий процент неудовлетворительных результатов так до сих пор остается актуальной и серьезной проблемой, как и 200 с лишним лет назад. Наиболее частыми осложнениями остеосинтеза, проведенного на шеечной части бедренной кости, являются:

- несращение костных фрагментов;

- асептический некроз тазобедренной головки;

- инфицирование, абсцесс раневой области;

- нестабильность фиксации, разобщение отломков;

- формирование ложного сустава;

- внутреннее кровоизлияние;

- остеомиелит бедренной кости;

- застойная пневмония, эмболия;

- тромбоз глубоких вен конечности;

- артрит, артроз тазобедренного сустава.

Предельно значимо, чтобы риски опасных для жизни и трудоспособности последствий минимизировать, четко придерживаться плана реабилитации. Программу восстановления назначает хирург и врач по физической реабилитации. Специалисты своим подопечным прописывают:

- лечебную физкультуру, состоящую из пассивных и активных упражнений, занятий на тренажерах для повышения тонуса мышц конечности и всех отделов опорно-двигательного аппарата;

- ортопедический режим (щадящая нагрузка на больную ногу, ограничение определенных видов движений, передвижение на костылях, др.);

- дыхательную гимнастику для нормализации и поддержки легких;

- физиотерапию (электрофорез, ультразвук, магнитотерапию и пр.);

- лечебные ванны на основе рапы, сероводорода, хвои и др.;

- обертывания парафином;

- массаж для улучшения местного кровотока и оттока лимфы, против отеков, пролежней и легочного застоя;

- плавание в бассейне, аквагимнастику и т. д.

На полное восстановление уходит ориентировочно 12 месяцев. Именно к этому времени можно считать процессы регенерации и репарации костной ткани окончательно завершенными.

Источник

Перелом шейки бедра – это нарушение целостности верхней части бедренной кости в зоне чуть ниже тазобедренного сустава, между головкой бедра и большим вертелом. Является достаточно распространенной травмой, чаще возникает в быту и выявляется у пожилых людей, страдающих остеопорозом. Проявляется умеренной болью, ограничением опоры и движений, а также нерезко выраженным укорочением конечности. Диагноз выставляется на основании симптомов и результатов рентгенографии. При таких травмах очень высок риск несращения, для восстановления функции конечности обычно требуется операция.

Общие сведения

Перелом шейки бедра – повреждение верхней части бедренной кости. Составляет около 6% от общего количества переломов, при этом в 90% случаев страдают люди преклонного возраста. У женщин переломы шейки бедра выявляются вдвое чаще, чем у мужчин. В 20% случаев такие травмы становятся причиной летального исхода. У пожилых пациентов с остеопорозом данное повреждение может возникать даже при незначительном травматическом воздействии.

Поскольку явная травма в анамнезе отсутствует, а клинические проявления выражены слабо или умеренно, часть пациентов даже не предполагают у себя серьезных повреждений и не сразу обращаются к врачам. Иногда больные с переломами шейки бедра (особенно вколоченными) долго самостоятельно лечатся от остеохондроза, ишиалгии или артроза тазобедренного сустава. Между тем, отсутствие квалифицированной помощи может негативно влиять как на состояние проксимального отломка, так и на общее состояние пациента, поэтому при возникновении характерных симптомов следует сразу обращаться к травматологу-ортопеду.

Перелом шейки бедра

Причины

Перелом шейки бедра является достаточно распространенной травмой, чаще возникает в быту и обнаруживается у пожилых людей, страдающих остеопорозом. Непосредственной причиной повреждения обычно становится падение на бок дома или на улице. У пациентов старческого возраста с выраженным снижением прочности кости травма может развиваться даже при резком наклоне или неловком повороте в постели. У молодых больных перелому бедра, как правило, предшествует более тяжелое высокоэнергетическое воздействие – автомобильная авария или падение с высоты.

Патанатомия

Тазобедренный сустав – один из самых крупных суставов. Он выполняет опорную функцию и несет значительную нагрузку при беге и ходьбе. Сустав состоит из шаровидной головки бедра и глубокой округлой вертлужной впадины, окруженных капсулой и мощными связками. Еще одна крупная связка располагается прямо в центре сустава и соединяет дно вертлужной впадины с головкой бедра. В своей периферической части головка переходит в шейку, а шейка – в тело бедренной кости. Шейка расположена под углом к основной части кости, в области угла располагаются большой и малый вертелы.

Кровоснабжение головки осуществляется тремя путями. Первый – через сосуды, расположенные в капсуле сустава, второй – через артерии, проходящие внутри кости, и третий – через сосуд, расположенный внутри связки между головкой бедра и вертлужной впадиной. С возрастом кровоснабжение головки бедра ухудшается, сосуды сужаются, а артерия внутри связки полностью закрывается и перестает «работать». При переломах шейки проксимальный отломок лишается питания из внутрикостных сосудов. Артерий в капсуле оказывается недостаточно для адекватного снабжения кости кровью, поэтому проксимальный костный фрагмент не прирастает к дистальному, а в некоторых случаях и вовсе рассасывается. Такое состояние называется аваскулярным некрозом или остеонекрозом шейки и головки бедра.

Классификация

Все принятые в травматологии и ортопедии классификации данных переломов носят клинический характер, отражают особенности течения заболевания и помогают подобрать оптимальный метод лечения с учетом конкретных обстоятельств. Одним из существенных критериев является расположение излома по отношению к головке бедра. Чем выше эта линия, тем хуже кровоснабжение проксимального отломка и тем больше вероятность развития аваскулярного некроза или несращения перелома. С учетом этого критерия переломы шейки бедра делятся на:

- Базисцервикальные – линия излома проходит у основания шейки, чуть выше вертелов.

- Трансцервикальные – линия излома располагается в центре или близко к центру шейки бедра.

- Субкапитальные – линия излома проходит недалеко от головки бедра.

Еще одним важным показателем является угол, под которым располагается линия перелома. Чем более вертикально она проходит, тем выше вероятность смещения и меньше шансы на нормальное сращение. Для описания данного признака используют классификацию Пауэлса:

- 1 степень – угол менее 30 градусов.

- 2 степень – угол 30-50 градусов.

- 3 степень – угол более 50 градусов.

И, наконец, ряд травматологов для примерной оценки жизнеспособности шейки бедра и выбора тактики лечения используют классификацию Гардена (в рамках данной классификации рассматриваются только субкапитальные повреждения):

- 1 стадия (1 тип) – неполный или незавершенный перелом. Нижняя часть кости ломается по типу «зеленой ветки», верхняя немного поворачивается, что на рентгеновских снимках создает иллюзию образования вколоченного перелома. Без лечения может перейти в полный перелом.

- 2 стадия (2 тип) – полный или завершенный перелом без смещения. Целостность кости полностью нарушается, однако связки удерживают проксимальный отломок в нормальном или практически нормальном положении.

- 3 стадия (3 тип) – завершенный перелом с частичным смещением. Фрагменты частично удерживаются задним связочным креплением, головка «уходит» в положение абдукции и разворачивается кнутри.

- 4 стадия (4 тип) – завершенный перелом с полным смещением. Отломки полностью разобщены.

КТ таза. Перелом шейки правой бедренной кости со смещением отломков.

Симптомы перелома

Пострадавшие с переломом шейки бедра жалуются на нерезко выраженную боль, усиливающуюся при движениях. Кровоподтеки в области повреждения обычно отсутствуют, отек незначительный. При смещении отломков возможно укорочение конечности (не превышает 4 см, больше заметно в положении лежа на спине с выпрямленными ногами). В большинстве случаев выявляется симптом «прилипшей пятки» – пациент не может самостоятельно поднять пятку над поверхностью. Стопа развернута и своим наружным краем опирается о постель. При поколачивании по пятке возникает боль в области тазобедренного сустава и иногда в паху. Пальпация зоны повреждения болезненна.

Осложнения

Большинство осложнений при данной травме обусловлено длительной вынужденной неподвижностью больных в сочетании с их преклонным возрастом. Пожилые пациенты, долгое время находящиеся на постельном режиме, часто страдают от застойной пневмонии, которая может стать причиной развития дыхательной недостаточности и последующего летального исхода. При продолжительном пребывании в постели у больных часто развиваются пролежни в области ягодиц и крестца.

Еще одним тяжелым осложнением данной травмы является тромбоз глубоких вен, также обусловленный продолжительной неподвижностью пациентов. Осложнением такого тромбоза может стать отрыв тромба с последующей тромбоэмболией легочной артерии. Кроме того, у пожилых больных с переломами шейки бедра достаточно часто развиваются психоэмоциональные расстройства – депрессии или психозы. Все это, а также высокая вероятность несращения перелома является серьезнейшим аргументом в пользу оперативного лечения.

Таким образом, в настоящее время хирургическое вмешательство при нарушениях целостности шейки бедра у пожилых пациентов рассматривается как основной метод лечения, применяемый по жизненным показаниям. Молодые больные тоже тяжело переносят длительную неподвижность. Вероятность развития перечисленных выше осложнений у молодых людей ниже, чем у пожилых, однако, продолжительный постельный режим у них способствует развитию атрофии мышц и формированию посттравматических контрактур коленного и тазобедренного сустава. Поэтому современные травматологи рассматривают операцию в качестве основного метода лечения переломов шейки бедра как у пожилых, так и у молодых пациентов.

Диагностика

Диагностический поиск осуществляется врачом-травматологом. Для подтверждения диагноза выполняют рентгенографию тазобедренного сустава. В сомнительных случаях осуществляют КТ тазобедренного сустава, МРТ тазобедренного сустава или сцинтиграфию. Поскольку при данной травме обычно показано оперативное лечение, пациенту назначают полное обследование для выявления соматической патологии, оценки анестезиологических и операционных рисков.

КТ тазобедренного сустава. Перелом шейки бедра у пациентки 1938 г. р.

Лечение перелома шейки бедра

Консервативное лечение

Лечение данной патологии осуществляется в условиях травматологического отделения. Консервативную терапию проводят только в особых обстоятельствах – при наличии серьезных противопоказаний к хирургическому вмешательству (например, при недавно перенесенном инфаркте миокарда). В сомнительных случаях применяют индивидуальный подход, сравнивают риски длительного пребывания на постельном режиме (при консервативном лечении) и наркоза в сочетании с масштабной операцией (при оперативном лечении). Возможные варианты лечения:

- Скелетное вытяжение. Накладывают достаточно активным больным молодого, среднего и пожилого возраста при противопоказаниях к оперативному лечени.

- Деротационный сапожок. Является оптимальным вариантом при лечении пациентов старческого возраста (80-85 лет и старше), особенно при наличии старческого слабоумия и других психических отклонений. Эта методика, как правило, не обеспечивает сращения шейки бедра, но позволяет упростить уход за пациентом и дает возможность сохранить хотя бы минимальный уровень физической активности на тот период, пока в области перелома образуется соединительнотканная мозоль.

Хирургическое лечение

Хирургическое вмешательство показано сохранным пациентам. Выбор метода оперативного лечения осуществляют с учетом возраста больного и уровня его физической активности до перелома. Активным больным младше 65 лет проводят репозицию и выполняют остеосинтез перелома с использованием различных металлоконструкций. Людям старше 65 лет, при условии, что они до травмы свободно передвигались и выходили на улицу, устанавливают двухполюсные эндопротезы. Пациентам старше 75 лет, которые до перелома ограниченно передвигались в пределах дома или квартиры, проводят однополюсное эндопротезирование цементным эндопротезом.

Для остеосинтеза шейки бедра чаще используют три больших канюлированных (полых) винта. Вначале выполняют открытую репозицию, затем вводят в отломки несколько спиц, делают контрольную рентгенографию, выбирают наиболее удачно проведенные спицы и «надевают» на них винты, используя спицу как направитель. Реже для фиксации фрагментов применяют более массивные компрессионные винты, специальные пластины или трехлопастные гвозди.

В пожилом возрасте, когда увеличивается риск остеонекроза и несращения перелома, а также при значительном смещении отломков оптимальным вариантом становится эндопротезирование тазобедренного сустава. Двухполюсное эндопротезирование подразумевает замену не только шейки и головки бедренной кости, но и вертлужной впадины. Используются бесцементные протезы – специальные пористые конструкции, в которые в последующем прорастает кость. Иногда чашу, замещающую вертлужную впадину, дополнительно фиксируют винтами. Этот метод лучше подходит достаточно молодым пациентам – он обеспечивает надежную фиксацию и более удобен при последующей замене эндопротеза.

Оптимальным вариантом при переломе шейки бедра у пожилых, как правило, становится установка цементного эндопротеза – конструкции, которая не предполагает врастания костной ткани, а фиксируется к кости при помощи специального полимерного цемента. Использование данной методики позволяет обеспечить надежную быструю фиксацию эндопротеза даже при выраженном остеопорозе. Вместе с тем, вид эндопротеза определяется не только возрастом – всем пожилым больным протезы подбирают индивидуально, и при хорошем состоянии костей в преклонном возрасте в ряде случаев устанавливают бесцементные конструкции.

В послеоперационном периоде назначают анальгетики, проводят антибиотикотерапию. При необходимости для профилактики развития тромбоэмболических осложнений применяют антикоагулянты (фондапаринукс, варфарин, далтепарин натрия, эноксапарин натрия и т. д.). После нормализации состояния пациента назначают ЛФК и физиотерапию. В восстановительном периоде осуществляют реабилитационные мероприятия.

Прогноз и профилактика

Прогноз при переломах шейки бедра зависит от общего состояния здоровья больного, правильного выбора метода лечения, адекватной подготовки к хирургическому вмешательству, качества восстановительных мероприятий и ряда других параметров.

При консервативном лечении истинное сращение обычно отсутствует, отломки кости удерживаются за счет фиброзной рубцовой ткани, что негативно влияет на функцию конечности. При установке металлоконструкции фрагменты также не срастаются, но удерживаются более прочным фиксатором, что обеспечивает более высокую функциональность. Наилучшие результаты наблюдаются после эндопротезирования. Профилактика заключается в предупреждении травматизма, раннем выявлении и лечении остопороза.

Источник