Перелом вертела бедренной кости у детей

Переломы бедренной кости у детей

Перелом бедра у детей – достаточно распространенное травматическое повреждение. Пациенты с этой травмой составляют почти 17% от общего числа больных, госпитализируемых в детские травматологические отделения. Перелом сопровождается болью и отеком. Опора затруднена либо невозможна. Обычно наблюдается крепитация и деформация конечности, обусловленная смещением отломков, однако переломы в верхней части бедра могут сопровождаться скудной симптоматикой и по своим клиническим проявлениям напоминать ушиб мягких тканей. Диагноз выставляют на основании данных рентгенографии. Лечение обычно консервативное. На начальном этапе, как правило, используется скелетное вытяжение, затем назначается ЛФК, массаж и физиолечение. При необходимости выполняется хирургическое вмешательство.

Общие сведения

Перелом бедра у детей – это нарушение целостности бедренной кости. Обычно целостность кости нарушается полностью, но у дошкольников иногда могут выявляться повреждения «по типу зеленой ветки», когда кость ломается без повреждения надкостницы. При этом эластичная надкостница отслаивается на значительном протяжении, поэтому плохо удерживаемые ею отломки могут смещаться внутри неповрежденного периостального футляра.

Механизм переломов бедра у детей тот же, что у взрослых. Повреждение возникает вследствие падения с высоты, насильственного скручивания или перегиба конечности либо автодорожной травмы. Однако из-за особенностей анатомии и физиологии тяжесть повреждения у детей меньше зависит от силы травмы. То есть, на первый взгляд незначительная травма может стать причиной тяжелого перелома, а при значительном травматическом воздействии (например, падении с высоты) перелом может отсутствовать либо быть относительно несложным и более благоприятным в лечении.

Переломы бедренной кости у детей могут сочетаться с переломами других костей конечностей, ЧМТ, травмой грудной клетки и тупой травмой живота.

При наличии опухолевого процесса в кости (например, при остеосаркоме или метастазах в кость) возможен патологический перелом, который возникает без видимой травмы или при совсем незначительной травме.

Классификация переломов бедра у детей

С учетом локализации различают:

- Переломы в верхней части бедра, включающие повреждения шейки бедра, отрывы малого и большого вертела.

- Переломы диафизарной (средней) части бедренной кости.

- Переломы нижней части бедра.

Переломы диафиза являются самым тяжелым и наиболее распространенным повреждением бедренной кости и составляют 60% от общего количества переломов бедра.

С учетом особенностей повреждения различают спиральные, косые, поперечные и оскольчатые переломы. Чаще всего наблюдаются спиральные и косые переломы. Эпифизеолизы (травматические повреждения ростковой зоны) выявляются достаточно редко.

Переломы верхнего конца бедра у детей

Такие переломы разделяют на две группы. В первую (переломы шейки бедра) включают повреждения поперечника кости: эпифизеолизы головки бедра, чрезвертельные, межвертельные и чрезшеечные переломы. Во вторую – отрывы части кости без повреждения ее поперечника, то есть, апофизеолизы малого и большого вертела.

Переломы шейки бедра значительно различаются по выраженности симптоматики. При переломах со смещением появляется интенсивная боль в тазобедренном суставе. В области паха видна припухлость. Движения резко болезненны, подъем вытянутой ноги невозможен. При пальпации определяется болезненность в проекции большого вертела и области сустава. Обычно отмечается укорочение конечности.

При повреждениях кости без смещения клиника сглажена. Боли умеренные, опора на ногу сохранена. В некоторых случаях дети с такими переломами даже могут ходить. Настораживающим моментом для родителей в таких случаях становится упорный болевой синдром и некоторое разворачивание ноги кнаружи как при ходьбе, так и покое.

Для уточнения окончательного диагноза выполняется рентгенография тазобедренного сустава в стандартных проекциях. Наиболее информативен прямой снимок. При эпифизеолизах и переломах без смещения иногда требуется для сравнения сделать рентгенограмму здорового тазобедренного сустава.

Лечение осуществляется в детском травматологическом отделении. Пациентам с переломами без смещения производят вытяжение за кожу с использованием лейкопластыря и малым грузом. Ногу отводят и укладывают на шину на 2-2,5 мес. В начальном периоде показано УВЧ. После снятия вытяжения рекомендуют на 1,5 мес. ограничить нагрузку, назначают массаж, ЛФК и физиопроцедуры.

При переломах со смещением осуществляют скелетное вытяжение, также отводя ногу кнаружи. При эпифизеолизах головки срок вытяжения – 2 мес., в последующем рекомендуется разгрузка конечности сроком на 1 месяц. При вертельных и чрезшеечных переломах скелетное вытяжение длится в течение 3-4 недель. Затем на 1,5 мес. накладывают гипсовую повязку от талии до голени.

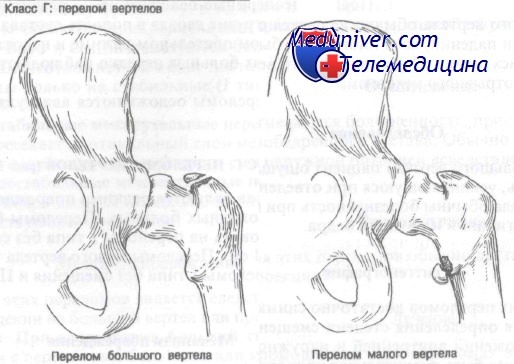

Переломы большого вертела наблюдаются редко и обычно возникают после падения на бок или удара по боковой поверхности тазобедренного сустава. Клинические проявления очень скудные. Ребенок может ходить, но жалуется на боль. Интенсивность болевого синдрома возрастает при движениях, опоре и пальпации. По наружной поверхности сустава определяется отек и кровоизлияние.

Диагноз подтверждается после сравнительной рентгенографии обоих тазобедренных суставов. Снимок здорового сустава выполняется, так как отломок вертела удерживается мышцами и практически не смещается, поэтому перелом бывает трудно распознать без сравнения со здоровым бедром. В сомнительных случаях назначают компьютерную томографию или МРТ тазобедренного сустава.

Лечение проводится детским травматологом в условиях стационара. Конечность фиксируют на 2-3 недели, накладывая лейкопластырное вытяжение с малым грузом или глубокую гипсовую повязку. Затем назначают озокерит или парафин, массаж и ЛФК.

Переломы малого вертела возникают при внезапном резком напряжении крепящихся к нему мышц и проявляются резкой болью. Боль усиливается при движениях, опоре и пальпации. Диагноз выставляют на основании рентгенограмм. Пациента госпитализируют и накладывают гипс или лейкопластырное вытяжение на 3-4 недели. После назначают озокерит, парафин, ЛФК и массаж.

Переломы диафиза бедра у детей

Переломы диафиза бедра у детей подразделяются на переломы нижней, средней и верхней трети, подвертельные переломы и надмыщелковые переломы.

Симптоматика при всех переломах бедра у детей сходная, различается лишь уровень повреждения и особенности смещения отломков вследствие тяги тех или иных мышц. При переломах в средней и верхней части бедренной кости периферический отломок смещается кнутри, центральный – в наружную сторону и кпереди.

При повреждениях в нижней части бедра мышцы оттягивают периферический отломок назад так, что иногда он разворачивается практически на 90 градусов и становится почти перпендикулярно оси конечности. Значительное смещение и наличие множества отломков может представлять угрозу вследствие возможного повреждения нервных стволов и сосудов.

Характерным симптомом является интенсивная боль. Бедро укорочено и деформировано, опора невозможна. В области повреждения выявляется припухлость, в некоторых случаях появляются кровоподтеки. Определяется патологическая подвижность, а также крепитация в месте перелома.

Единственной группой повреждений, отличающихся по выраженности перечисленных клинических проявлений, являются поднадкостничные и вколоченные переломы бедра у детей первых 2-3 лет жизни. При таких повреждениях боли незначительны, укорочение и деформация отсутствуют, опора на ногу может быть сохранена. Заподозрить перелом можно лишь по припухлости и болям в соответствующей области.

Основной метод инструментальной диагностики всех видов таких переломов – рентгенография бедра в двух проекциях. В сложных случаях назначается магнитно-резонансная томография или компьютерная томография кости. Подозрение на повреждение нервов или сосудов является основанием для консультации сосудистого хирурга, невролога или детского нейрохирурга.

Следует помнить, что диафизарные переломы бедра относятся к категории тяжелых травм и могут сопровождаться развитием шока. Пациентов с подозрением на такую травму нужно срочно доставить в мед. учреждение, предварительно дав обезболивающее и хорошо зафиксировав конечность специальной шиной или, при ее отсутствии, двумя дощечками по бокам конечности.

Лечение обычно консервативное, проводится в условиях детского травматологического отделения. Может использоваться четыре методики:

- Постоянное вытяжение до полного сращивания перелома.

- Комбинация вытяжения и иммобилизации с использованием пластиковой или гипсовой повязки. Вытяжение накладывают до образования мозоли (в среднем на 3 недели) и затем заменяют гипсовой повязкой до полного сращения.

- Иммобилизация с использованием кокситной повязки.

Выбор метода определяется особенностями переломов. Обычно применяются первая и вторая методики. Гипс без предварительного вытяжения, как правило, накладывают при поднадкостничных и вколоченных переломах.

У пациентов до 5 лет используется лейкопластырное вытяжение, у больных старшего возраста – скелетное вытяжение. Сращение, в зависимости от возраста детей и вида повреждения, наступает за 3-8 недель. Затем вытяжение снимают, разрешают дозированную нагрузку, назначают ЛФК, парафин или озокерит, а также массаж для ускорения восстановления функции конечности.

Хирургическая операция показана при невозможности обеспечить качественное вытяжение (при эпилепсии и спастических параличах), при многооскольчатых переломах и интерпозиции мягких тканей. Выполняется остеосинтез бедра блокирующим винтом. Накостные металлоконструкции обычно не применяются, поскольку у детей они могут вызвать бурное разрастание надкостницы.

Оперативное вмешательство проводится под общим наркозом. Затем пациенту накладывают гипс на 6-8 недель. В последующем назначают тепловые процедуры (озокерит, парафин), массаж и ЛФК.

Переломы нижнего конца бедра у детей

Подобные переломы бедра у детей выявляются редко и обычно возникают в школьном возрасте. Проявляются болью, гемартрозом и нарушением функции конечности. При смещении возникает выраженная деформация в верхней части колена.

Диагноз подтверждается данными рентгенографии коленного сустава. Лечение обычно консервативное, осуществляется детским травматологом в стационарных условиях. При поступлении выполняют пункцию коленного сустава. Если есть необходимость, осуществляют репозицию. Затем фиксируют конечность гипсовой повязкой. Общий срок иммобилизации – 1,5-2 мес., потом назначают ЛФК, физиотерапию и массаж.

Источник статьи: https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/femur-fracture

Источник

Вертельные и подвертельные переломы бедра. Диагностика и лечение

Переломы вертелов являются редкими повреждениями, встречающимися обычно у молодных больных. Переломы большого вертела можно классифицировать на переломы I типа без смещения и II типа со смещением (более 1 см). Переломы малого вертела также можно классифицировать на переломы I типа без смещения и II типа со смещением (более 2 см).

Переломы большого вертела обычно являются следствием прямой травмы, например при падении, хотя иногда они бывают результатом действия отрывного механизма. Переломы малого вертела обычно возникают при действии отрывного механизма.

При переломах большого вертела пациент ощущает болезненность при пальпации и боль, усиливающуюся при отведении бедра. При переломах малого вертела обычны болезненность при пальпации и боль, усиливающаяся при сгибании и ротации бедра.

Для выявления этих переломов достаточно снимков в прямой и боковой проекциях. Для определения степени смещения могут понадобиться снимки в положении внутренней и наружной ротации бедра. В месте перелома может быть значительная кровопотеря.

Эти переломы, как правило, не сопровождаются какими-либо серьезными повреждениями.

Лечение переломов вертела бедра

Класс Г: I тип (без смещения). Лечение этого перелома симптоматическое и включает постельный режим с последующей ходьбой на костылях в течение 3—4 нед. Затем разрешают частичную нагрузку на конечность до полного исчезновения боли. Для последующего врачебного наблюдения рекомендуется направление к ортопеду.

Класс Г: II тип (со смещением). У больных молодого возраста с переломами большого вертела и смещением до 1 см или малого вертела со смещением до 2 см требуется внутренняя фиксация.

У пожилых больных со смещенными переломами может быть применено симптоматическое лечение, описанное в разделе о повреждениях класса Г, I типа.

Поздним осложнением этих переломов является потеря функции мышцы, прикрепляющейся к вертелу, вследствие ее атрофии.

Подвертельные переломы бедра

Подвертельными считают переломы, располагающиеся на расстоянии до 5 см дистальнее малого вертела. Эти переломы обычны у больных молодого возраста и часто являются следствием воздействия значительной повреждающей силы. Переломы могут быть спиральными, оскольчатыми, смещенными или представлять собой как бы продолжение межвертельного перелома. Большинство ортопедов пользуются классификацией Fieldings.

Класс Д, I тип: перелом на уровне малого вертела

Класс Д, II тип: перелом на уровне до 2,5 см ниже малого вертела

Класс Д, III тип: перелом на уровне 2,5—5 см ниже малого вертела

Неотложное лечение переломов всех трех типов аналогичное.

Наиболее типичным механизмом повреждения является падение с комбинированным действием прямой и ротационной сил.

У больного отмечают боль и припухлость в области тазобедренного сустава и верхнего отдела бедра. Кроме того, вследствие воздействия значительной силы, вызвавшей этот перелом, возможны повреждения нижней конечности или коленного сустава на стороне повреждения.

Лечение подвертельных переломов бедра

Неотложная помощь при этих переломах включает иммобилизацию шиной Sager, лед, анальгетики, внутривенное введение жидкости для коррекции гиповолемии и госпитализацию для открытой репозиции с внутренней фиксацией. Переломы со значительной фрагментацией лучше лечить скелетным вытяжением.

Этим переломам сопутствует несколько серьезных осложнений.

1. У больных с этими переломами существует риск развития венозного тромбоза с эмболией.

2. После операции возможно развитие остеомиелита или механической несостоятельности гвоздя или винта.

3. Неправильное сращение или несращение может осложнить лечение этих переломов.

– Также рекомендуем “Переломы диафиза бедренной кости. Классификация, диагностика и лечение”

Оглавление темы “Переломы бедра, костей голени”:

- Межвертельный перелом бедра. Диагностика и лечение

- Вертельные и подвертельные переломы бедра. Диагностика и лечение

- Переломы диафиза бедренной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела бедренной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы мыщелков большеберцовой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы межмыщелкового возвышения большеберцовой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Перелом бугристости большеберцовой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Подмыщелковые и эпифизарные переломы большеберцовой кости. Диагностика и лечение

- Проксимальные переломы малоберцовой кости. Диагностика и лечение

- Переломы надколенника. Классификация, диагностика и лечение

Источник

ðÅÒÅÌÏÍ ÂÅÄÒÁ Õ ÄÅÔÅÊ – ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÅÎÎÏÅ ÔÒÁ×ÍÁÔÉÞÅÓËÏÅ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÅ, ÎÁÒÕÛÅÎÉÅ ÃÅÌÏÓÔÎÏÓÔÉ ÂÅÄÒÅÎÎÏÊ ËÏÓÔÉ. ðÁÃÉÅÎÔÙ Ó ÜÔÏÊ ÔÒÁ×ÍÏÊ ÓÏÓÔÁ×ÌÑÀÔ ÐÏÞÔÉ 17% ÏÔ ÏÂÝÅÇÏ ÞÉÓÌÁ ÂÏÌØÎÙÈ, ÇÏÓÐÉÔÁÌÉÚÉÒÕÅÍÙÈ × ÄÅÔÓËÉÅ ÔÒÁ×ÍÁÔÏÌÏÇÉÞÅÓËÉÅ ÏÔÄÅÌÅÎÉÑ. ðÅÒÅÌÏÍ ÓÏÐÒÏ×ÏÖÄÁÅÔÓÑ ÂÏÌØÀ É ÏÔÅËÏÍ. ïÐÏÒÁ ÚÁÔÒÕÄÎÅÎÁ ÌÉÂÏ ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÁ. ïÂÙÞÎÏ ÎÁÂÌÀÄÁÅÔÓÑ ËÒÅÐÉÔÁÃÉÑ É ÄÅÆÏÒÍÁÃÉÑ ËÏÎÅÞÎÏÓÔÉ, ÏÂÕÓÌÏ×ÌÅÎÎÁÑ ÓÍÅÝÅÎÉÅÍ ÏÔÌÏÍËÏ×, ÏÄÎÁËÏ ÐÅÒÅÌÏÍÙ × ×ÅÒÈÎÅÊ ÞÁÓÔÉ ÂÅÄÒÁ ÍÏÇÕÔ ÓÏÐÒÏ×ÏÖÄÁÔØÓÑ ÓËÕÄÎÏÊ ÓÉÍÐÔÏÍÁÔÉËÏÊ É ÐÏ Ó×ÏÉÍ ËÌÉÎÉÞÅÓËÉÍ ÐÒÏÑ×ÌÅÎÉÑÍ ÎÁÐÏÍÉÎÁÔØ ÕÛÉ ÍÑÇËÉÈ ÔËÁÎÅÊ. äÉÁÇÎÏÚ ×ÙÓÔÁ×ÌÑÀÔ ÎÁ ÏÓÎÏ×ÁÎÉÉ ÄÁÎÎÙÈ ÒÅÎÔÇÅÎÏÇÒÁÆÉÉ. ìÅÞÅÎÉÅ ÏÂÙÞÎÏ ËÏÎÓÅÒ×ÁÔÉ×ÎÏÅ. îÁ ÎÁÞÁÌØÎÏÍ ÜÔÁÐÅ, ËÁË ÐÒÁ×ÉÌÏ, ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÓËÅÌÅÔÎÏÅ ×ÙÔÑÖÅÎÉÅ, ÚÁÔÅÍ ÎÁÚÎÁÞÁÅÔÓÑ ìæë, ÍÁÓÓÁÖ É ÆÉÚÉÏÌÅÞÅÎÉÅ. ðÒÉ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏÓÔÉ ×ÙÐÏÌÎÑÅÔÓÑ ÈÉÒÕÒÇÉÞÅÓËÏÅ ×ÍÅÛÁÔÅÌØÓÔ×Ï.

ðÅÒÅÌÏÍ ÂÅÄÒÁ Õ ÄÅÔÅÊ – ÜÔÏ ÎÁÒÕÛÅÎÉÅ ÃÅÌÏÓÔÎÏÓÔÉ ÂÅÄÒÅÎÎÏÊ ËÏÓÔÉ. ïÂÙÞÎÏ ÃÅÌÏÓÔÎÏÓÔØ ËÏÓÔÉ ÎÁÒÕÛÁÅÔÓÑ ÐÏÌÎÏÓÔØÀ, ÎÏ Õ ÄÏÛËÏÌØÎÉËÏ× ÉÎÏÇÄÁ ÍÏÇÕÔ ×ÙÑ×ÌÑÔØÓÑ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑ ‘ÐÏ ÔÉÐÕ ÚÅÌÅÎÏÊ ×ÅÔËÉ’, ËÏÇÄÁ ËÏÓÔØ ÌÏÍÁÅÔÓÑ ÂÅÚ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑ ÎÁÄËÏÓÔÎÉÃÙ. ðÒÉ ÜÔÏÍ ÜÌÁÓÔÉÞÎÁÑ ÎÁÄËÏÓÔÎÉÃÁ ÏÔÓÌÁÉ×ÁÅÔÓÑ ÎÁ ÚÎÁÞÉÔÅÌØÎÏÍ ÐÒÏÔÑÖÅÎÉÉ, ÐÏÜÔÏÍÕ ÐÌÏÈÏ ÕÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÅ ÅÀ ÏÔÌÏÍËÉ ÍÏÇÕÔ ÓÍÅÝÁÔØÓÑ ×ÎÕÔÒÉ ÎÅÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÎÏÇÏ ÐÅÒÉÏÓÔÁÌØÎÏÇÏ ÆÕÔÌÑÒÁ.

íÅÈÁÎÉÚÍ ÐÅÒÅÌÏÍÏ× ÂÅÄÒÁ Õ ÄÅÔÅÊ ÔÏÔ ÖÅ, ÞÔÏ Õ ×ÚÒÏÓÌÙÈ. ðÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÅ ×ÏÚÎÉËÁÅÔ ×ÓÌÅÄÓÔ×ÉÅ ÐÁÄÅÎÉÑ Ó ×ÙÓÏÔÙ, ÎÁÓÉÌØÓÔ×ÅÎÎÏÇÏ ÓËÒÕÞÉ×ÁÎÉÑ ÉÌÉ ÐÅÒÅÇÉÂÁ ËÏÎÅÞÎÏÓÔÉ ÌÉÂÏ Á×ÔÏÄÏÒÏÖÎÏÊ ÔÒÁ×ÍÙ. ïÄÎÁËÏ ÉÚ-ÚÁ ÏÓÏÂÅÎÎÏÓÔÅÊ ÁÎÁÔÏÍÉÉ É ÆÉÚÉÏÌÏÇÉÉ ÔÑÖÅÓÔØ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑ Õ ÄÅÔÅÊ ÍÅÎØÛÅ ÚÁ×ÉÓÉÔ ÏÔ ÓÉÌÙ ÔÒÁ×ÍÙ. ôÏ ÅÓÔØ, ÎÁ ÐÅÒ×ÙÊ ×ÚÇÌÑÄ ÎÅÚÎÁÞÉÔÅÌØÎÁÑ ÔÒÁ×ÍÁ ÍÏÖÅÔ ÓÔÁÔØ ÐÒÉÞÉÎÏÊ ÔÑÖÅÌÏÇÏ ÐÅÒÅÌÏÍÁ, Á ÐÒÉ ÚÎÁÞÉÔÅÌØÎÏÍ ÔÒÁ×ÍÁÔÉÞÅÓËÏÍ ×ÏÚÄÅÊÓÔ×ÉÉ (ÎÁÐÒÉÍÅÒ, ÐÁÄÅÎÉÉ Ó ×ÙÓÏÔÙ) ÐÅÒÅÌÏÍ ÍÏÖÅÔ ÏÔÓÕÔÓÔ×Ï×ÁÔØ ÌÉÂÏ ÂÙÔØ ÏÔÎÏÓÉÔÅÌØÎÏ ÎÅÓÌÏÖÎÙÍ É ÂÏÌÅÅ ÂÌÁÇÏÐÒÉÑÔÎÙÍ × ÌÅÞÅÎÉÉ.

ðÅÒÅÌÏÍÙ ÂÅÄÒÅÎÎÏÊ ËÏÓÔÉ Õ ÄÅÔÅÊ ÍÏÇÕÔ ÓÏÞÅÔÁÔØÓÑ Ó ÐÅÒÅÌÏÍÁÍÉ ÄÒÕÇÉÈ ËÏÓÔÅÊ ËÏÎÅÞÎÏÓÔÅÊ, þíô, ÔÒÁ×ÍÏÊ ÇÒÕÄÎÏÊ ËÌÅÔËÉ É ÔÕÐÏÊ ÔÒÁ×ÍÏÊ ÖÉ×ÏÔÁ.

ðÒÉ ÎÁÌÉÞÉÉ ÏÐÕÈÏÌÅ×ÏÇÏ ÐÒÏÃÅÓÓÁ × ËÏÓÔÉ (ÎÁÐÒÉÍÅÒ, ÐÒÉ ÏÓÔÅÏÓÁÒËÏÍÅ ÉÌÉ ÍÅÔÁÓÔÁÚÁÈ × ËÏÓÔØ) ×ÏÚÍÏÖÅÎ ÐÁÔÏÌÏÇÉÞÅÓËÉÊ ÐÅÒÅÌÏÍ, ËÏÔÏÒÙÊ ×ÏÚÎÉËÁÅÔ ÂÅÚ ×ÉÄÉÍÏÊ ÔÒÁ×ÍÙ ÉÌÉ ÐÒÉ ÓÏ×ÓÅÍ ÎÅÚÎÁÞÉÔÅÌØÎÏÊ ÔÒÁ×ÍÅ.

ëÌÁÓÓÉÆÉËÁÃÉÑ ÐÅÒÅÌÏÍÏ× ÂÅÄÒÁ Õ ÄÅÔÅÊ

ó ÕÞÅÔÏÍ ÌÏËÁÌÉÚÁÃÉÉ ÒÁÚÌÉÞÁÀÔ:

- ðÅÒÅÌÏÍÙ × ×ÅÒÈÎÅÊ ÞÁÓÔÉ ÂÅÄÒÁ, ×ËÌÀÞÁÀÝÉÅ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑ ÛÅÊËÉ ÂÅÄÒÁ, ÏÔÒÙ×Ù ÍÁÌÏÇÏ É ÂÏÌØÛÏÇÏ ×ÅÒÔÅÌÁ.

- ðÅÒÅÌÏÍÙ ÄÉÁÆÉÚÁÒÎÏÊ (ÓÒÅÄÎÅÊ) ÞÁÓÔÉ ÂÅÄÒÅÎÎÏÊ ËÏÓÔÉ.

- ðÅÒÅÌÏÍÙ ÎÉÖÎÅÊ ÞÁÓÔÉ ÂÅÄÒÁ.

ðÅÒÅÌÏÍÙ ÄÉÁÆÉÚÁ Ñ×ÌÑÀÔÓÑ ÓÁÍÙÍ ÔÑÖÅÌÙÍ É ÎÁÉÂÏÌÅÅ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÅÎÎÙÍ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÅÍ ÂÅÄÒÅÎÎÏÊ ËÏÓÔÉ É ÓÏÓÔÁ×ÌÑÀÔ 60% ÏÔ ÏÂÝÅÇÏ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Á ÐÅÒÅÌÏÍÏ× ÂÅÄÒÁ.

ó ÕÞÅÔÏÍ ÏÓÏÂÅÎÎÏÓÔÅÊ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑ ÒÁÚÌÉÞÁÀÔ ÓÐÉÒÁÌØÎÙÅ, ËÏÓÙÅ, ÐÏÐÅÒÅÞÎÙÅ É ÏÓËÏÌØÞÁÔÙÅ ÐÅÒÅÌÏÍÙ. þÁÝÅ ×ÓÅÇÏ ÎÁÂÌÀÄÁÀÔÓÑ ÓÐÉÒÁÌØÎÙÅ É ËÏÓÙÅ ÐÅÒÅÌÏÍÙ.

üÐÉÆÉÚÅÏÌÉÚÙ (ÔÒÁ×ÍÁÔÉÞÅÓËÉÅ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑ ÒÏÓÔËÏ×ÏÊ ÚÏÎÙ) ×ÙÑ×ÌÑÀÔÓÑ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÒÅÄËÏ.

óÉÍÐÔÏÍÙ ÐÅÒÅÌÏÍÏ× ÂÅÄÒÅÎÎÏÊ ËÏÓÔÉ Õ ÄÅÔÅÊ:

ëÌÉÎÉÞÅÓËÁÑ ËÁÒÔÉÎÁ ÈÁÒÁËÔÅÒÎÁ. îÏÇÁ ÒÅÅÎËÁ ÓÌÅÇËÁ ÒÏÔÉÒÏ×ÁÎÁ ËÎÁÒÕÖÉ É ÐÒÉ×ÅÄÅÎÁ ×ÓÌÅÄÓÔ×ÉÅ ÒÅÆÌÅËÔÏÒÎÏÇÏ ÓÏËÒÁÝÅÎÉÑ ÑÇÏÄÉÞÎÙÈ ÍÙÛÃ. ðÏÌÏÖÉÔÅÌØÎÙÊ ÓÉÍÐÔÏÍ “ÐÒÉÌÉÐÛÅÊ ÐÑÔËÉ”. âÏÌØ × ÏÂÌÁÓÔÉ ÔÁÚÏÂÅÄÒÅÎÎÏÇÏ ÓÕÓÔÁ×Á ÕÓÉÌÉ×ÁÅÔÓÑ ÐÒÉ ÐÁÓÓÉ×ÎÙÈ É ÁËÔÉ×ÎÙÈ Ä×ÉÖÅÎÉÑÈ. âÏÌØÛÏÊ ×ÅÒÔÅÌ ÐÒÉ ÐÅÒÅÌÏÍÁÈ ÓÏ ÓÍÅÝÅÎÉÅÍ ÓÔÏÉÔ ×ÙÛÅ ÌÉÎÉÉ òÏÚÅÒÁ-îÅÌÁÔÏÎÁ. òÅÎÔÇÅÎÏÌÏÇÉÞÅÓËÏÅ ÉÓÓÌÅÄÏ×ÁÎÉÅ ÕÔÏÞÎÑÅÔ ÄÉÁÇÎÏÚ.

ìÅÞÅÎÉÅ

òÅÐÏÚÉÃÉÑ ÆÒÁÇÍÅÎÔÏ× ËÏÓÔÉ.

ìÅÞÅÎÉÅ ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓÑ ÄÅÔÓËÉÍ ÔÒÁ×ÍÁÔÏÌÏÇÏÍ × ÕÓÌÏ×ÉÑÈ ÓÔÁÃÉÏÎÁÒÁ.

òÅÎÔÇÅÎÏÌÏÇÉÞÅÓËÉ ×ÙÑ×ÌÑÅÔÓÑ ÓÍÅÝÅÎÉÅ ÑÄÒÁ ÏËÏÓÔÅÎÅÎÉÑ ÄÉÓÔÁÌØÎÏÇÏ ÜÐÉÆÉÚÁ ÂÅÄÒÅÎÎÏÊ ËÏÓÔÉ, ÞÔÏ ÏÂÌÅÇÞÁÅÔ ÄÉÁÇÎÏÓÔÉËÕ É ÐÏÚ×ÏÌÑÅÔ ÐÏÓÌÅ ÒÅÐÏÚÉÃÉÉ ÐÒÏËÏÎÔÒÏÌÉÒÏ×ÁÔØ ÐÏÌÏÖÅÎÉÅ ÏÔÌÏÍËÏ×. óÒÏËÉ ÄÉÓÐÁÎÓÅÒÎÏÇÏ ÎÁÂÌÀÄÅÎÉÑ ÄÅÔÅÊ, ÐÅÒÅÎÅÓÛÉÈ ÒÏÄÏ×ÕÀ ÔÒÁ×ÍÕ, ÚÁ×ÉÓÑÔ ÏÔ ÔÑÖÅÓÔÉ É ÌÏËÁÌÉÚÁÃÉÉ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑ, ÎÏ ÕÖÅ Ë ËÏÎÃÕ ÐÅÒ×ÏÇÏ ÇÏÄÁ ÖÉÚÎÉ ÍÏÖÎÏ × ÐÒÉÎÃÉÐÅ ÒÅÛÉÔØ ×ÏÐÒÏÓ Ï ÉÓÈÏÄÅ ÔÒÁ×ÍÙ, ÐÏÌÕÞÅÎÎÏÊ ÐÒÉ ÒÏÖÄÅÎÉÉ.

Источник