Переломы длинных трубчатых костей физическая реабилитация

Реферат на тему:

«Физическая реабилитация при переломах длинных трубчатых костей и костей плечевого пояса»

План

1. Переломы

2. Переломы костей верхнего плечевого пояса

3. Переломы костей нижних конечностей

4. Массаж и физиотерапия длинных трубчатых костей и костей плечевого пояса

1. Переломы

Переломы – это нарушение анатомической целостности кости, вызванное механическим воздействием, с повреждением окружающих тканей и нарушением функции поврежденного сегмента тела. Переломы, являющиеся следствием патологического процесса в костях (опухоли, остеомиелит, туберкулез), называют патологическими. Различают открытые переломы, сопровождающиеся повреждением кожных покровов, и закрытые, когда целостность кожи сохранена. В зависимости от локализации переломы трубчатых костей делят на диафизарные, метафизарные, эпифизарные и внутрисуставные. По отношению к оси кости различают поперечные, косые, продольные, винтообразные, вколоченные переломы.

Если кость повреждена с образованием осколков, то возникают оскольчатые переломы. При образовании большого количества мелких осколков перелом называется раздробленным. Под влиянием внешней силы и последующей тяги мышц, большинство переломов сопровождается смещением отломков. Они могут смещаться по ширине, длине, под углом, по периферии. При незначительной силе травмирующего агентов отломки могут удерживаться надкостницей и не смещаться – поднакостничные переломы. В костях, имеющих губчатое строение (позвоночник, пяточная кость, эпифизы длинных трубчатых костей), при травме происходит взаимное внедрение сломанных трабекул и возникает компрессионный перелом.

При механических повреждениях в зависимости от их объема различают изолированные (перелом одной кости), множественные (несколько костей), сочетанные переломы (перелом и повреждение другого какого-либо органа). Так, например, перелом костей таза часто сочетается с разрывом мочевого пузыря. Если возникла травма вследствие действия двух и более видов повреждающих агентов, то ее называют комбинированной. Примером комбинированной травмы может быть перелом какой-либо кости и отморожение стопы, т.е. действие механического и термического факторов.

Диагноз перелома ставится на основе относительных (боль, припухлость, деформация, нарушение функции) и абсолютных (патологическая подвижность, крепитация) признаков. Заключение о наличии и характере перелома получают по рентгенограмме. Лечение переломов состоит из восстановления анатомической целостности сломанной кости и функции поврежденного сегмента. Решение этих задач достигается: 1) ранним и точным сопоставлением отломков; 2) прочной фиксацией репонированных отломков до полного их срастания; 3) создания хорошего кровоснабжения области перелома; 4) современным функциональным лечением пострадавшего. Для лечения заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата существуют два основных метода: консервативный и оперативный. Несмотря на развитие хирургических методов лечения и травматологии, консервативные способы до последнего времени являются основными. При консервативном методе лечения выделяют два основных момента: фиксацию и вытяжение. Средствами фиксации могут быть гипсовые повязки, различные шины, аппараты и др. правильно наложенная гипсовая повязка хорошо удерживает сопоставленные отломки и обеспечивает иммобилизацию поврежденной конечности. Для достижения неподвижности и покоя поврежденной конечности гипсовая повязка фиксирует два или три близлежащих сустава. Все многообразие гипсовых повязок разделяют на гипсовые лонгеты и циркулярные повязки. Циркулярные повязки могут быть окончатыми и мостовидными.

Вытяжение. Основными принципами скелетного вытяжения являются расслабление мышц поврежденной конечности и постепенность нагрузки с целью устранения смещения костных обломков и их иммобилизация (обездвиживание). Скелетное вытяжение используют при лечении переломов со смещением, косых, винтообразных и оскольчатых длинных, трубчатых костей, некоторых переломов костей таза, верхних шейных позвонков, костей в области голеностопного сустава и пяточной кости. В настоящее время наиболее распространено вытяжение с помощью спицы Киршнера, растягиваемой в специальной скобе. Спицу проводят через различные сегменты конечности в зависимости от показаний. К скобе прикрепляют с помощью шнура груз, величину которого рассчитывают по определенной методике. После снятия скелетного вытяжения через 20 – 50 дней в зависимости от возраста больного, локализации и характера повреждения накладывают гипсовую повязку.

Оперативное лечение переломов. Остеосинтез – хирургическое соединение костных отломков различными способами. Для фиксации костных отломков различными способами. Для фиксации костных отломков применяют стержни, пластинки, шурупы, болты, проволочные швы, а также различные компрессионные аппараты (Илизарова и др.). хороший лечебный эффект дает металлоосинтез с помощью компрессионно-дистракционных аппаратов. Их использование дает возможность не только сопоставить и прочно фиксировать отломки, но и при необходимости удлинить (дистракция) укороченную кость на 20-22см. Достоинством хирургического метода лечения является то, что после фиксации отломков можно производить движения во всех суставах поврежденного сегмента тела, что невозможно делать при гипсовой повязке, которая обычно захватывает 2 – 3 сустава.

Раздел: Медицина, здоровье

Количество знаков с пробелами: 33823

Количество таблиц: 0

Количество изображений: 0

… спицей) и наложением гипсовой повязки. Со второго—третьего дня включают ЛФК, массаж, физиотерапию. Трудоспособность восстанавливается через 1,5—2 месяца. 2.2 Особенности лечебной физкультуры при переломах пальцев кисти Лечебная физическая культура назначается больным с первых же дней иммобилизации. Выполняются упражнения для пальцев, а также в локтевом и плечевом суставах. Упражнения для …

… 0,2 9,4 780х2000х1550 PIEZOSON 100, Richard Wolf, Германия Пьезоэлектрический 1,6 2,3 750х920х1300 Экстракорпоральное ультрафиолетовое облучение аутокрови в комплексном лечении больных с переломами длинных трубчатых костей (В.И. Кондрашов, А.П. Гончар-Зайкин, Д.С. Дзема) В период 1998 – 1999 г.г. нами было применено экстракорпоральное ультрафиолетовое облучение …

… устраняющий вторичные проявления травматической болезни, направленное на изменение функционального состояния поврежденной конечности. 4. Экспериментальные исследования и педагогические наблюдения позволили разработать методику изометрической гимнастики и осевой нагрузки при переломах костей голени по 4 этапам: 1 этап – до 10 дней после операции; 2 этап – до 20 дней после операции; 3 этап – до 30 …

… : · воздействие «клещей мыщелков» на передний рог при выпрямлении из положения на носках; · прочное волокнистое сплетение медиального мениска с медиальной боковой связкой; · патологические образования — такие, как дискоидный мениск и ганглии; · относительно хорошее состояние кровоснабжения околокапсульной зоны, в то время как свободный край мениска, …

Источник

2.1. Переломы

Переломы — это

нарушение анатомической целостности

кости, вызванное механическим воздействием,

с повреждением окружающих тканей и

нарушением функции поврежденного

сегмента тела. Переломы, являющиеся

следствием патологического процесса

в костях (опухоли, остеомиелит, туберкулез),

называют патологическими.

Различают открытые переломы,

сопровождающиеся повреждением кожных

покровов, и закрытые, когда целостность

кожи сохранена. В зависимости от

локализаци и переломы трубчатых костей

делят на диафизарные, метафизарные,

эпифизарные и внутрисуставные. По

отношению к оси кости различают

поперечные, косые, продольные,

винтообразные, вколоченные переломы

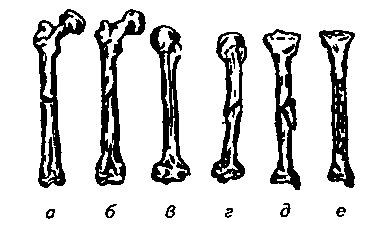

(рис. 10)

a– поперечный;

б

– косой; в

– продольный; г

– винтообразный; д

– перелом с треугольным осколком (от

сгибания); е

– раздробленный

Если кость повреждена

с образованием осколков, то возникают

оскольчатые переломы. При образовании

большого количества мелких осколков

перелом называется раздробленным. Под

влиянием внешней силы и последующей

тяги мышц, большинство переломов

сопровождается смещением отломков. Они

могут смещаться по ширине, длине, под

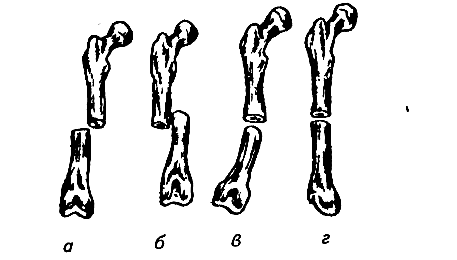

углом, по периферии (рис. 11). При

незначительной силе травмирующего

агента отломки могут удерживаться

надкостницей и не смещаться —

поднакостичные

переломы. В

костях, имеющих губчатое строение

(позвоночник, пяточная кость, эпифизы

длинных трубчатых костей), при травме

происходит взаимное внедрение сломанных

трабекул и возникает компрессионный

перелом.

Характер смещения

отломков:

а –

по ширине; б

– по длине; в

– под углом; г

– по периферии

При механических

повреждениях в зависимости от их объема

различают изолированные (перелом одной

кости), множественные (несколько костей),

сочетанные переломы (перелом и повреждение

другого какого-либо органа). Так, например,

перелом костей таза часто сочетается

с разрывом мочевого пузыря. Если возникла

травма вследствие действия двух и более

видов повреждающих агентов, то ее

называют комбинированной. Примером

комбинированной травмы может быть

перелом какой-либо кости и отморожение

стопы, т.е. действие механического и

термического факторов.

Диагноз перелома

ставится на основе относительных (боль,

припухлость, деформация, нарушение

функции) и абсолютных (патологическая

подвижность, крепитация) признаков.

Заключение о наличии и характере перелома

получают по рентгенограмме. Лечение

переломов состоит из восстановления

анатомической целостности сломанной

кости и функции поврежденного сегмента.

Решение этих задач достигается: 1) ранним

и точным сопоставлением отломков; 2)

прочной фиксацией ре-тонированных

отломков до полного их срастания; 3)

создания хорошего кровоснабжения

области перелома; 4) современным

функциональным лечением пострадавшего.

Для лечения заболеваний и повреждений

опорно-двигательного аппарата существуют

два основных метода: консервативный

и оперативный.

Несмотря на развитие хирургических

методов лечения в травматологии,

консервативные способы до последнего

времени являются основными. При

консервативном методе лечения выделяют

два основных момента: фиксацию

и вытяжение.

Средствами

фиксации

могут быть гипсовые повязки, различные

шины, аппараты и др. Правильно наложенная

гипсовая повязка хорошо удерживает

сопоставленные отломки и обеспечивает

иммобилизацию поврежденной конечности.

Для достижения неподвижности и покоя

поврежденной конечности гипсовая

повязка фиксирует два или три близлежащих

сустава. Все многообразие гипсовых

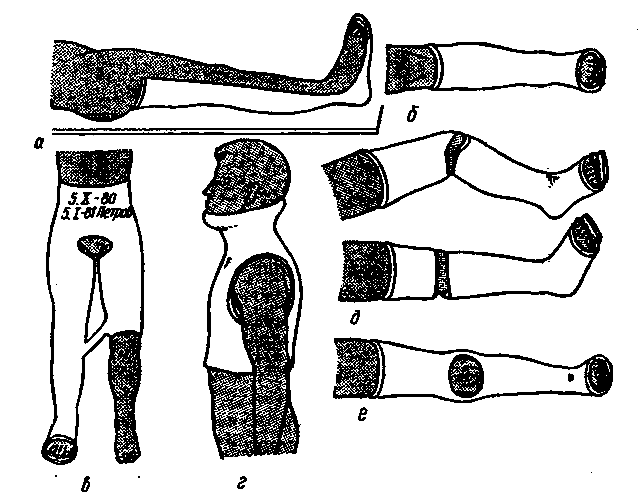

повязок (рис. 12) разделяют на гипсовые

лонгеты и циркулярные повязки. Циркулярные

повязки могут быть окончательными и

мостовидными.

а

– гипсовая лонгета; б

– циркулярная гипсовая повязка; в–

кокситная гипсовая повязка (с маркировкой);

г

– гипсовый корсет; д

– редрессирующая

повязка для устранения контрактур; е

– мостовидная повязка

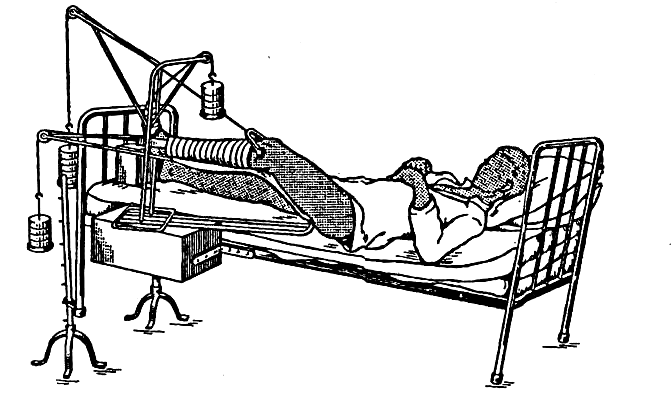

Вытяжение.

Основными принципами скелетного

вытяжения являются расслабление мышц

поврежденной конечности и постепенность

нагрузки с целью устранения смещения

костных отломков и их иммобилизация

(обездвиживание). Скелетное вытяжение

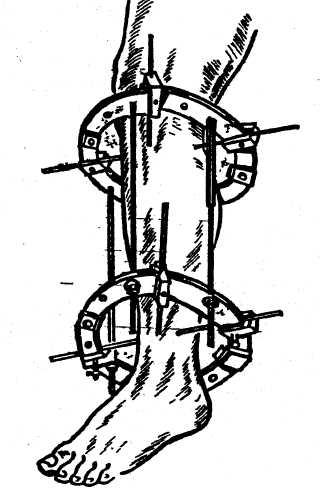

(рис. 13) используют при лечении переломов

со смещением, косых, винтообразных: и

оскольчатых длинных, трубчатых костей,

некоторых переломов костей таза, верхних

шейных позвонков, костей в области

голеностопного сустава и пяточной

кости. В настоящее время наиболее

распространено вытяжение с помощью

спицы Кирнщера, растягиваемой в

специальной скобе. Спицу проводят через

различные сегменты конечности в

зависимости от показаний. К скобе

прикрепляют с помощью шнура груз,

величину которого рассчитывают по

определенной методике. После снятия

скелетного вытяжения через 20—50 дней в

зависимости от возраста больного,

локализации и характера повреждения

накладывают гипсовую повязку.

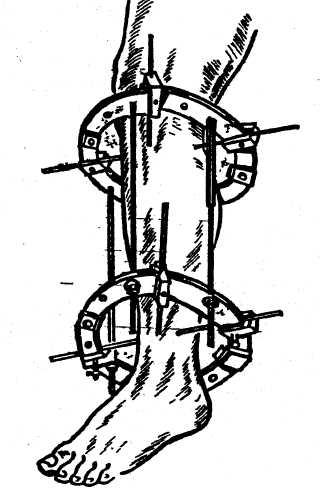

Оперативное лечение

переломов. Остеосинтез — хирургическое

соединение костных отломков различными

способами. Для фиксации костных отломков

применяют стержни, пластинки, шурупы,

болты, проволочные швы, а также различные

компрессионные аппараты (Илизарова и

др.). Хороший лечебный эффект дает

металлоостеосинтез с помощью

компрессионно-дистракционных аппаратов

(рис. 14). Их использование дает возможность

не только сопоставить и прочно фиксировать

отломки, но и при необходимости удлинить

(дистракция) укороченную кость на 20—22

см.

Положение больного

в кровати при лечении перелома диафиза

бедра скелетным вытяжением

Достоинством

хирургического метода лечения является

то, что после фиксации отломков можно

производить движения во всех суставах

поврежденною сегмента тела, что невозможно

делать при гипсовой повязке, которая

обычно захватывает 2—3 сустава.

Компрессионно-дистракционный

аппарат Илизарова

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Травмы опорно-двигательного аппарата и, в частности, переломы длинных трубчатых костей верхних и нижних конечностей являются одной из причин временной нетрудоспособности, а в ряде случаев и инвалидности больных. Кчислу наиболее тяжелых повреждений костей конечностей, сопровождающихся значительными функциональными нарушениями, относятся переломы бедра, голени и плеча. Работы ряда авторов [3, 14, 25, 26, 63, 67, 148, 154, 353, 387] свидетельствуют о том, что, как правило, на восстановление физической работоспособности больного после прекращения иммобилизации при переломах длинных трубчатых костей верхних и нижних конечностей требуется столько же времени, сколько и на сращение перелома. По данным ряда авторов [135, 142, 143], инвалидность после травм и ортопедических заболеваний достигает 25 %. Р.И.Снегирь [310] отмечает, что при средней продолжительности лечения переломов трубчатых костей нижних конечностей 6–8 месяцев 14–15 % больных остаются инвалидами. А.П.Ефимов [119] в своих исследованиях показал, что после травм верхних конечностей имеют неудовлетворительные исходы и инвалидность из-за посттравматических нейродистрофических синдромов 10–40 % пострадавших. По данным автора, у 38 % больных инвалидность от травм опорно-двигательного аппарата обусловлена не анатомическими дефектами, а функциональными нарушениями и вряде случаев могла бы быть предотвращена в результате проведения реабилитации.

В то же время в связи с введением системы обязательного медицинского страхования,разработкой медико-экономических стандартов, конечной целью которых является повышение качества оказания медицинской помощи и профилактических мероприятий, нельзя отрицать необходимостьразработки более эффективных подходов в использованииразличных средств лечения и профилактики травм опорно-двигательного аппарата.

Как показал анализ специальной литературы [3, 62, 94, 141, 152, 222, 298, 300, 340, 360, 379, 401], на сегодняшний день одним из оптимальных методов лечения переломов трубчатых костей верхних и нижних конечностей, с функциональной точки зрения, является компрессионно-дистракционный остеосинтез. Вто же время, если учесть, что продолжительность лечения данной категории больных исчисляется месяцами, то становится очевидным, что восстановление физической работоспособности после оперативного лечения переломов бедра, голени и плеча остается актуальной проблемой.

Клинические наблюдения как отечественных [36, 58, 75, 84, 111, 145, 163, 173, 253, 335], так и зарубежных авторов [378, 383, 392, 396, 407] с убедительностью показывают, что комплексный подход с использованием физиотерапии, массажа, физических упражнений положительно сказывается на течении репаративных процессов и восстановлении функции поврежденной конечности.

Имеется немало данных, указывающих на благотворное влияние физических упражнений в процессе восстановления организма как послеразличных видов (физического, психического, интеллектуального) утомления, так и впроцессе посттравматической реабилитации [27, 33, 77]. Как ни важны эти сведения, необходимо учесть, что они недостаточны для использования физических упражнений в реальных условиях двигательной реабилитации, которая связана с многократным повторением движений в каждом из восстановительных занятий. Известно, что физическая активность человека в зависимости от характера травмы, состояния организма, вида, объема и интенсивности движений оказываетразличный оздоровительный эффект. Ясно, что изменяющаяся в процессе двигательной деятельности динамика обменных процессов может существенно преобразовать характер влияния упражнений на динамику реабилитации травмированного органа. Отдельные факты, подтверждающие это положение, были известны давно, однако систематическому исследованию они подвергнуты не были. Указанные соображения определили замысел настоящей работы.

На современном этапе в большей степени освещены вопросы медицинской реабилитации, где акцент делается на использование физиопроцедур, определяются сроки назначения лечебной физкультуры, сроки начала выполнения движений с осевой нагрузкой (при переломах костей нижних конечностей) [54, 96, 100, 174, 214, 215]. Большинство авторов [97, 217, 316, 381], занимаясьразработкой реабилитационных мероприятий после оперативного лечения переломов длинных трубчатых костей верхних и нижних конечностей, считают, что наиболее эффективным является комплексное использование физических средств восстановления, однако их рекомендации в основном относятся к отдельным методикам физиопроцедур, лечебной физкультуре, и неразработан системный комплексный подход с использованием всех средств реабилитации, включая ручной массаж и вибровоздействия, особенно в иммобилизационном периоде.

Анализ работ [97, 274, 276, 334], посвященных проблеме восстановления физической работоспособности, показал, что основой для в реабилитации травматологических больных является борьба с травматической болезнью, которая сопровождается вторичными общими и местными патологическими изменениями. Однако только в незначительном количестве работ [274, 276] предлагаются методы реабилитации с использованием физических упражнений и массажа, технологические режимы которых позволяют одновременно воздействовать на общие и местные проявления травматической болезни.

Таким образом, несмотря на то, что в литературе имеется информация об использовании физических средств восстановления после лечения переломов длинных трубчатых костей верхних и нижних конечностей методом КДО [54, 97, 316], выявление эффективных подходов повышения функциональных возможностей как НМА поврежденной конечности, так и общей работоспособности больных с переломами бедра, голени и плеча продолжает оставаться актуальной проблемой. Атакие вопросы как адекватность тренировочных нагрузок, использование конкретной методики ручного массажа и вибростимуляции в соответствии с уровнем функционального состояния организма больного на определенных этапах восстановления физической работоспособности, требуют дальнейшейразработки.

Актуальность работы обусловлена наличием существенных противоречий:

1.Введение системы обязательного медицинского страхования,разработка медико-экономических стандартов, конечной целью которых является повышение качества оказания медицинской помощи, с одной стороны, и отсутствие эффективных подходов в использованииразличных физических средств восстановления после лечения переломов трубчатых костей верхних и нижних конечностей методом компрессионно-дистракционного остеосинтеза, с другой стороны.

2.Совершенствование методов оперативного лечения переломов трубчатых костей верхних и нижних конечностей, с одной стороны, и недостаточностьразработанной методологии моделирования средств физической реабилитации после технически сложных оперативных вмешательств, с другой стороны.

3.Потребность в возрастании функциональной активности травматологических больных, с одной стороны, и недостаток знаний и конкретных условий, которые обеспечивают успешное проведение реабилитационных мероприятий, с другой стороны.

В экспериментальной работе участвовали лица трудоспособного возраста после лечения переломов голени, бедра и плеча методом компрессионно-дистракционного остеосинтеза. Исследование проводилось с соблюдением требований Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека (ст.5, 6, 7). Сбор личной информации осуществлялся в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ (вредакции №261-ФЗ от 25.07. 2011).

Теоретико-методологической базой проведенного исследования явились: учение И.М.Сеченова (1902–1903) о физиологических основах взаимодействия процесса восстановления с процессом физической тренировки, научные исследования, посвященные восстановлению работоспособности (Э.Г.Булич, С.И.Крапивинцева, И.В.Муравов, Л.Н.Нифонтова, E.A.Müller, A.Govaerts) с использованием двигательной деятельности, в основе которых лежит ускорение метаболических процессов, стимулирующих функциональное и органическое восстановление органа, ресинтез энергетических субстратов в утомленных мышцах и улучшение функции кардиореспираторной системы (Н.Амосов, С.Летунов, Ю.В.Верхошанский, В.К.Гитан, Л.С.Глузман, И.В.Муравов, В.Н.Платонов, С.А.Танин, Ш.А.Чахнашвили, E.Asmussen, B.Mazin, S.Molnar, W.Hollmann, T.Hettinger, J.Berger et al., P.-O.Astrand, K.Rodahl, H.A.DeVries, T.J.Hous,); положение диалектики о взаимосвязи теории и практики, субъективных и объективных факторах, о соотношении стихийного и управляемого в процессеразвития индивида (В.В.Давыдов, В.Н.Келасьев), учение о единстве структуры и функции (В.Х.Василенко), положения теории двигательных способностей (Л.В.Волков, Ю.В.Верхошанский, Е.П.Ильин, Л.П.Матвеев, В.С.Фарфель, N.Wolanski, J.Parizkova, S.Čelikovsky и др.); учение о закономерностяхразвития двигательных функций (В.К.Бальсевич, А.А.Гужаловский, Й.Янкаускас, Э.Логвинов, З.И.Кузнецова, М.И.Семенов, L.Prokop и др.); современные представления о дифференциальном подходе при оценке и коррекции физического состояния (В.К.Бальсевич, В.А.Ермаков, Е.А.Климов, Е.А.Коновалова, В.В.Костюченко, А.К.Москатова, В.А.Таймазов, В.Б.Шварц и др.).

Цель исследования:разработать и экспериментально обосновать принципы моделирования процесса физической реабилитации после переломов длинных трубчатых костей верхних и нижних конечностей.

Предполагалось, что в процессе восстановления физической работоспособности травматологических больных комплексное использование физических упражнений в тренирующем режиме, массажаразличной направленности и вибростимуляции позволит более эффективно провести цикл реабилитации, что выразится в снижении сроков временной нетрудоспособности на фоне высокого уровня функционального состояния нервно-мышечного и суставного аппаратов поврежденной конечности и общей физической работоспособности.

Теоретическая значимость проведенного исследования обусловлена установлением новых научных фактов и их причинно-следственных связей, расширяющих представление о возможностях комплексных реабилитационных мероприятий, стимулирующих восстановление физической работоспособности после переломов. Полученный материал существенно дополняет сведения о тактике и методике использования физических средств (физических упражнений и массажа) в процессе двигательной реабилитации больных после лечения переломов длинных трубчатых костей верхних и нижних конечностей методом компрессионно-дистракционного остеосинтеза.

Полученные данные включены в теоретическийраздел программы подготовки специалистов по адаптивной физической культуре в СПбГУФК им.П.Ф.Лесгафта, СибГУФК г.Омска, БашИФК г.Уфы.

На основе экспериментальных данныхразработана методика комплексного использования ручного массажа, вибростимуляции и тренировочных занятий на тренажерных устройствах, руководствуясь которой можно направленно воздействовать на рост функциональных возможностей поврежденной конечности и общей работоспособности.

Использованиеразработанных методик в условиях центров реабилитации и поликлиник позволяет повысить эффективность процесса реабилитации, которая выражается в более высоком уровне общей работоспособности и функционального состояния поврежденной конечности на фоне значительного снижения сроков временной нетрудоспособности.

Результаты исследования широко апробированы на многочисленных научно-методических конференциях и вреальных условиях процесса реабилитации больных в МСЧ №1 г.Омска, ГУЗОмской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации» г.Омска, ГУЗ РВФД г.Уфы, МУ Поликлиника №1 г.Уфы, что подтверждено актами внедрения.

Источник