Переломы пястных костей у животных

![]() 07.04.2015

07.04.2015

У животных отмечаются полные и неполные переломы (трещины) пястных (плюсневых) костей. В результате эксплуатационных повреждений переломы пястных костей у лошадей составляют 3—5 %, плюсневых — 6—7 % от общего количества переломов костей конечностей.

Этиология. Главные причины — травматические факторы. Переломы возникают при ударах, ущемлении конечности и насильственном освобождении ее, падении или ударах копытом. Особенно часто наблюдаются переломы у кошек при падении с высоких этажей или при неудачных прыжках. Предрасполагающими причинами могут быть такие, как рахит, остеомаляция, остеопороз, остеомиелит, а также параличи нервов, неврэктомия или разрыв сухожильно-связочного аппарата.

Клинические признаки. Для полных диафизарных переломов характерны ненормальная подвижность в месте перелома, сильно выраженная хромота опирающейся конечности, крепитация. Неполные переломы (трещины) проявляются сильной болезненностью при пальпации и перкуссии по линии перелома пястной (плюсневой) кости и выраженной хромотой опирающейся конечности.

Метафизарные переломы часто наблюдаются у жеребят, сопровождаются они сильной хромотой опирающейся конечности, болезненным опуханием в зоне перелома, смещением перелома и крепитацией в зоне мета-физарной части пястной (плюсневой) кости.

Диагноз. Диафизарные переломы устанавливают по клиническим признакам. Трещины кости или раздельные переломы грифельных костей диагностируют с большим трудом. Для этого делают рентгенографию. Если переломы без смещения отломков (могут хорошо фиксироваться связками), то требуются дополнительные исследования: проводят ротационные движения прилегающего к поврежденной кости сустава и в случае перелома устанавливают подвижность. Вращательные движения позволяют также определить крепитацию. Пальпацией обнаруживают направление линии излома. Ротацию и пальпацию целесообразно делать после обезболивания.

Прогноз при трещинах пястной (плюсневой) кости в области диафиза осторожный или сомнительный, при полных переломах и внутрисуставных отломах — неблагоприятный.

Лечение. Животному предоставляют полный покой, создают хорошие условия содержания и обеспечивают полноценными кормами. Для крупных животных используют подвешивающий аппарат, чтобы снять нагрузку с больной конечности. На область пясти (плюсны) накладывают иммобилизирующую повязку. В дальнейшем устанавливают наблюдение и применяют физиотерапевтические процедуры.

При открытых переломах дополнительно после хирургической обработки раны и промывания ее антисептическими растворами накладывают стерильную повязку. В зависимости от течения патологического процесса ее меняют через 5—7 дн.

Профилактика переломов пястных (плюсневых) костей, как и при переломах других костей скелета животных, направлена на исключение травматизма, предупреждение предрасполагающих факторов.

- Переломы добавочной кости у животных

- Переломы локтевой кости у животных

- Переломы лучевой кости у животных

- Переломы плечевой кости у животных

- Переломы ребер у животных

- Переломы грудных позвонков животных

- Переломы шейных позвонков у животных

- Переломы рогов у животных

- Переломы нижней челюсти животных

- Переломы костей головы у животных

Источник

Переломы костей главным образом подразделяются на патологические и травматические. Патологические переломы возникают в местах патологической перестройки костной ткани вследствие различных патологий (например, при остеопорозе или остеосаркоме); травматические переломы происходят в результате травмы, при которой механическая сила, воздействующая на кость, превышает предел прочности кости.

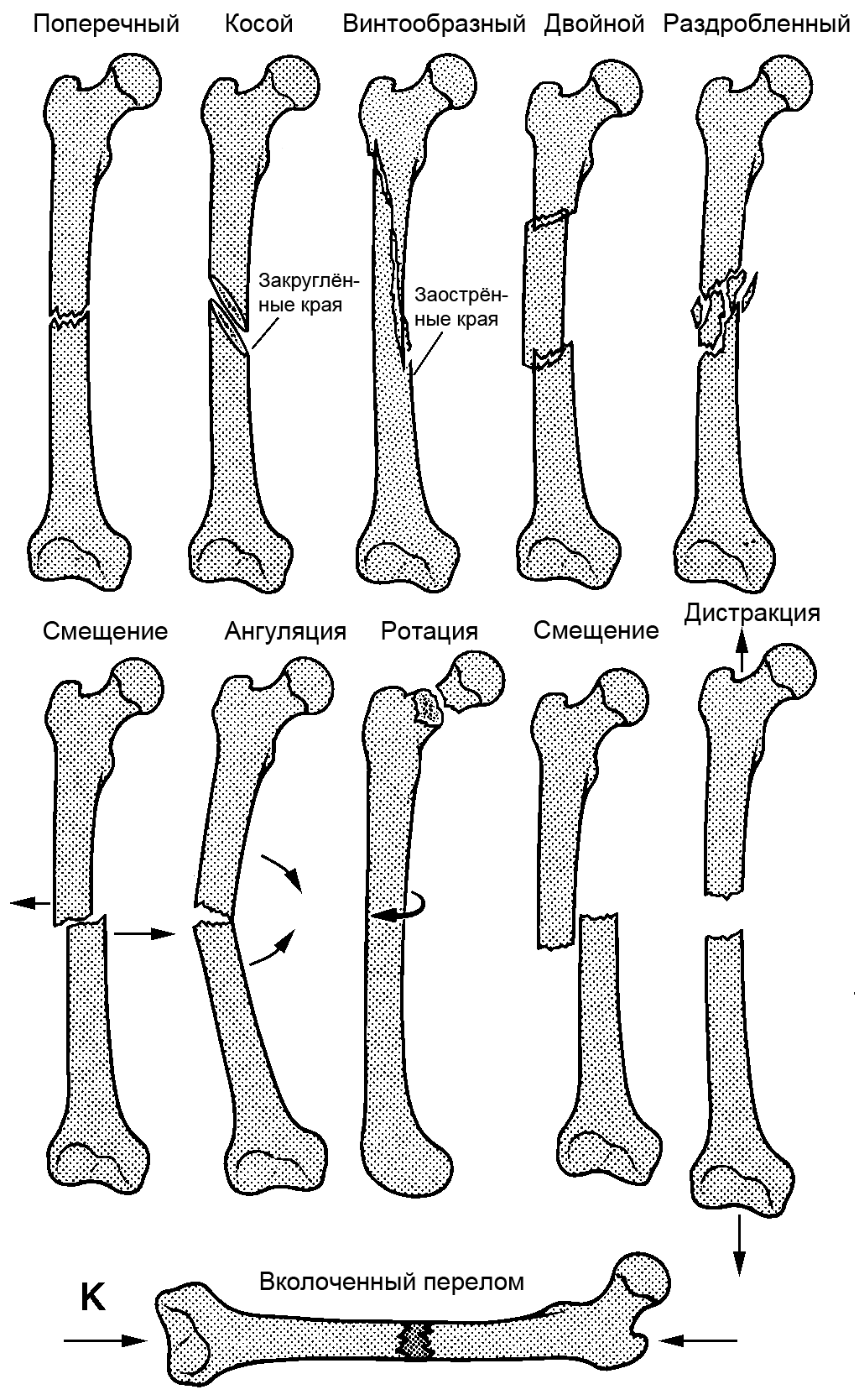

Основным рентгенологическим признаком перелома является его линия — линейное просветление, проходящее через тень кости в различной плоскости. Плоскость перелома — это отношение линии перелома к продольной оси кости. Различают следующие виды переломов в зависимости от направления их плоскостей:

- поперечный

- продольный

- Т-образный (комбинация продольного и поперечного)

- V-образный, Y-образный (часто встречаются при метафизарных переломах)

- косой (плоскость перелома проходит под углом)

- винтообразный (линия перелома проходит по спирали)

- краевой (отрыв небольшого костного фрагмента)

- незавершённый линейный перелом (по типу трещины)

- дырчатый (например, следствие черепно-мозговой травмы)

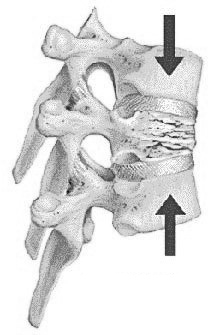

- компрессионный (для позвонков), вколоченный (для трубчатых костей)

Клинически переломы подразделяются на открытые, при которых отломок повреждает мягкие ткани и выходит наружу, и закрытые — при ненарушенной целостности мягких тканей. Если перелом присутствует на ограниченном участке кости в нескольких плоскостях, то такой перелом называется оскольчатым, который в зависимости от размеров и количества осколков подразделяется на следующие виды:

- крупнооскольчатый

- мелкооскольчатый

- раздробленный

- размозжённый (единая масса из костной и мягких тканей)

Простые переломы характеризуются одной плоскостью, а сложные — несколькими плоскостями или отломками. К сложным переломам также относят те виды переломов, при которых невозможно полное восстановление структуры кости —даже после успешной консолидации отломков кость становится деформированной. Следующие виды переломов также классифицируют как сложные:

- Если на одной кости имеется несколько переломов, а их плоскости расположены на расстоянии друг от друга, то в зависимости от количества их плоскостей выделяют двойные, тройные и множественные переломы.

- Если линия перелома доходит до суставной щели, то такие переломы относятся к внутрисуставным. Внутрисуставные переломы в свою очередь могут классифицироваться по типу повреждения эпифиза, например чрезмыщелковый перелом, а также мыщелковый перелом.

- При компрессионных и вколоченных переломах края отломков внедряются друг в друга.

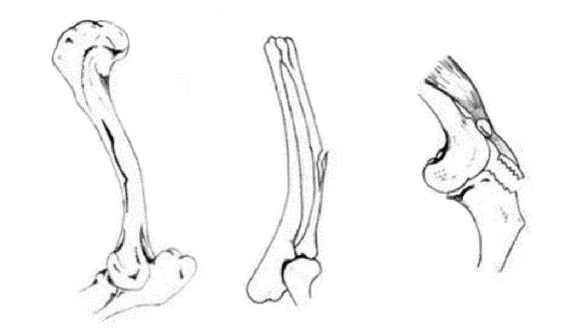

- У растущих животных встречаются поднадкостничные переломы по типу «зелёной ветки», при которых эластичная надкостница не разрывается, а удерживает отломки подобно коре ветки. У растущих животных также наблюдаются переломы по зонам роста (эпифизиолиз) и отрывы апофизов костей. Так как места прикрепления апофизов и ростковые зоны менее прочные, при воздействии механической силы на кость они являются «слабым звеном» и повреждаются раньше остальных, более прочных структур.

Место перелома принято указывать по уровням повреждения кости:

- Эпифиз (проксимальный или дистальный)

- Зона диафиза (верхняя, средняя или нижняя треть)

- Метафиз

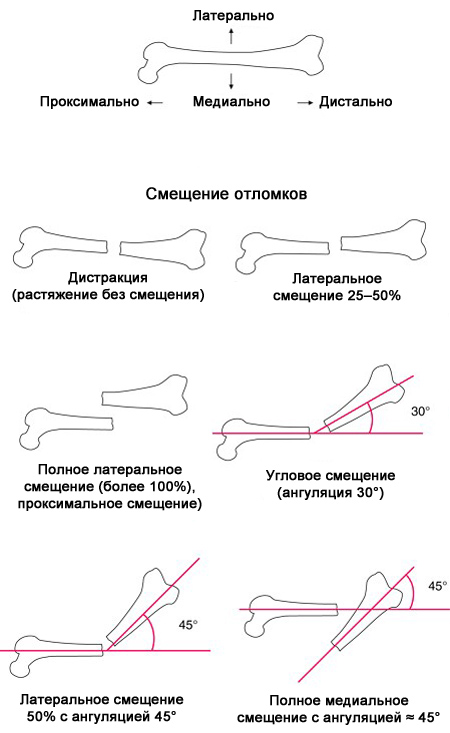

Кроме локализации переломов, при наличии, указывают также смещение отломков, которое подразделяется на следующие типы:

- Поперечное (латеральное, медиальное)

- Продольное (проксимальное, дистальное)

- Угловое (ангуляция)

- Ротационное

Примеры названий некоторых переломов:

- Мелкооскольчатый внутрисуставной перелом дистального эпифиза бедренной кости;

- Поднадкостничный перелом малоберцовой кости с ангуляцией 15°, отрыв апофиза большеберцовой кости;

- Дистальный эпифизиолиз плечевой кости с проксимальным смещением и медиальной ротацией;

- Поперечный перелом верхний трети диафиза бедренной кости с латеральным смещением и ангуляцией 45°.

Рисунок типичных переломов и направлений смещения отломков

Рис. 1 — Рисунок типичных переломов.

Рис. 1 — Рисунок типичных переломов.

Рис. 2 — Направления смещений отломков.

Рис. 2 — Направления смещений отломков.

Рис. 3 — Компрессионный перелом позвонка.

Рис. 3 — Компрессионный перелом позвонка.

Рис. 4 — Слева-направо: незавершённый линейный перелом, поднадкостничный перелом по типу «зелёной ветки», отрыв апофиза большеберцовой кости.

Рис. 4 — Слева-направо: незавершённый линейный перелом, поднадкостничный перелом по типу «зелёной ветки», отрыв апофиза большеберцовой кости.

Рентгенограммы переломов различных типов

Рис. 5 — Винтообразный перелом большеберцовой кости.

Рис. 5 — Винтообразный перелом большеберцовой кости.

Рис. 6 — Раздробленный перелом бедренной кости.

Рис. 6 — Раздробленный перелом бедренной кости.

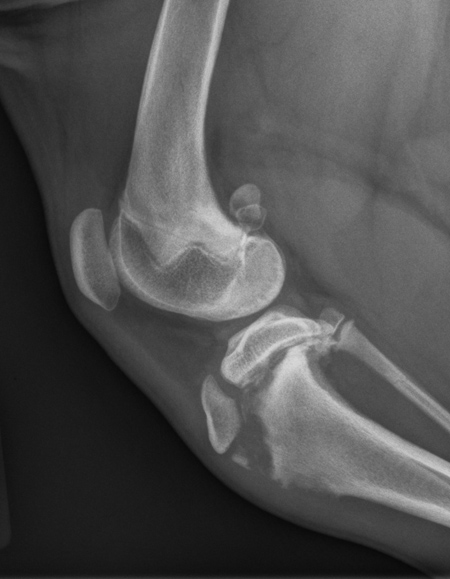

Рис. 7 — Проксимальный эпифизиолиз большеберцовой кости, отрыв апофиза большеберцовой кости.

Рис. 7 — Проксимальный эпифизиолиз большеберцовой кости, отрыв апофиза большеберцовой кости.

Рис. 8 — Перелом головки бедренной кости.

Рис. 8 — Перелом головки бедренной кости.

Рис. 9 — Патологический перелом лучевой кости при остеосаркоме, перелом локтевой кости.

Рис. 9 — Патологический перелом лучевой кости при остеосаркоме, перелом локтевой кости.

Рис. 10 — Мелкооскольчатые переломы 4–5 плюсневых костей.

Рис. 10 — Мелкооскольчатые переломы 4–5 плюсневых костей.

Рис. 11 — Двухнедельный перелом бедренной кости у орла. Наблюдается начало консолидации отломков и образование костной мозоли.

Рис. 11 — Двухнедельный перелом бедренной кости у орла. Наблюдается начало консолидации отломков и образование костной мозоли.

Рис. 12 — Мыщелковый внутрисуставной перелом дистального эпифиза пястной кости лошади.

Рис. 12 — Мыщелковый внутрисуставной перелом дистального эпифиза пястной кости лошади.

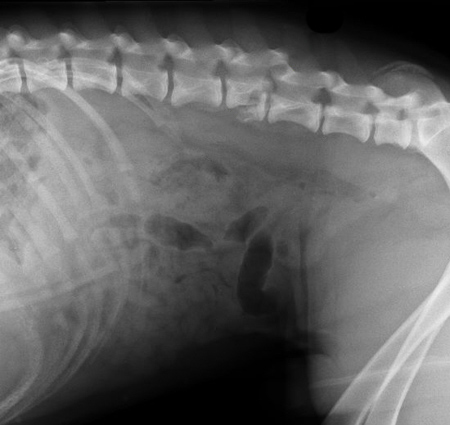

Рис. 13 — Компрессионный перелом L4 с дорсальным смещением.

Рис. 13 — Компрессионный перелом L4 с дорсальным смещением.

Рис. 14 — Крупнооскольчатые переломы большеберцовой и малоберцовой костей.

Рис. 14 — Крупнооскольчатые переломы большеберцовой и малоберцовой костей.

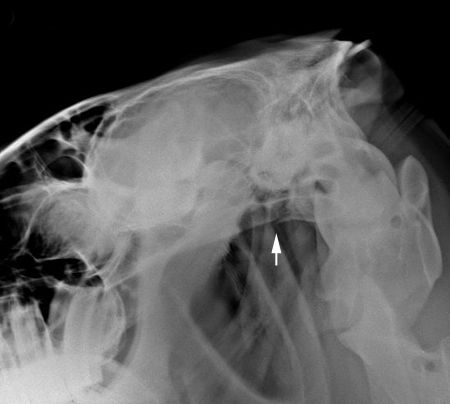

Рис. 15 — Перелом основания черепа лошади.

Рис. 15 — Перелом основания черепа лошади.

Рис. 16 — Перелом половой кости собаки.

Рис. 16 — Перелом половой кости собаки.

Функция печати недоступна из системного меню вашего браузера. Для того чтобы распечатать эту страницу, нажмите на ссылку “Версия для печати” в заголовке статьи.

Охраняется законом РФ «Об авторском праве».

Размещение материалов на сторонних ресурсах возможно только с разрешения редакции портала.

Источник

![]() 17.02.2013

17.02.2013

Анатомия пясти. Количество пястных костей у домашних животных различно: так, у собак их пять, у свиней четыре, причем вторая и пятая недостаточно развиты: у крупного рогатого скота две — третья и четвертая, но они слились между собой и представляют одну компактную кость, кроме того, у крупного рогатого скота имеется еще пятая кость в виде рудимента; у лошадей функцию пясти выполняет одна третья кость пясти, хотя по бокам ее лошадь имеет вторую и четвертую пястные кости, но они рудиментарны и носят название грифельных костей. С передней поверхности пястной кости проходит сухожилие общего разгибателя пальца, доходящее до венечного отростка копытной кости. Под этим сухожилием па нижнем конце пястной кости располагается слизистая сумка. С задней поверхности пястной кости лежат: средний межкостный мускул, глубокий пальцевый сгибатель и поверхностный пальцевый сгибатель (их сухожильные части). Здесь же, на ладонь выше путового сустава, берет свое начало общее сухожильное влагалище (нижнее) для сухожилий пальцевых сгибателей, которое опускается до середины венечной кости.

Переломы пястных костей. Переломы пястных костей наблюдают у всех видов домашних животных, но особенно часто у собак. Так, из всех переломов у собак 25% падает на долю пястных костей.

Причины переломов самые разнообразные, все они сводятся и насильственному сгибанию или сдавливанию пястных костей. Предрасполагающими моментами для переломов служат рахит и остеомаляция животных.

Клинические признаки. Наступает внезапная хромота, при передвижениях животное скачет на трех ногах, в покойном состоянии конечностью не опирается. В месте перелома очень быстро появляется болезненное, горячее на ощупь опухание. При исследовании слышится крецитация и наблюдается свободная подвижность. Открытый перелом иногда сопровождается выхождением обломков или концов костей.

Перелом одной из костей пясти у собак диагносцировать бывает трудно, в особенности если он сопровождается большим припуханием.

В сомнительных случаях большую услугу оказывает рентгеновское исследование, которое показывает не только перелом, но и трещину.

Прогноз. У собак благоприятный, даже дробные переломы излечиваются в 20—25 дней. У лошадей и крупного рогатого скота прогноз осторожный, а при оскольчатом переломе или переломе через суставную поверхность — неблагоприятный, поэтому лечение проводят только у ценных и молодых животных. Сращение у крупных животных возможно на 60—80-й день.

Лечение. Вправляют сместившиеся концы костей и накладывают фиксирующую повязку (шинную, гипсовую или одновременно и ту и другую) с таким расчетом, чтобы охватить повязкой запястный и путовый суставы. Фиксирующую повязку держат 20—30 дней, если нет показания снять раньше (отек конечности или ослабление повязки).

На тот период, когда животное находится с фиксирующей повязкой, его обеспечивают полным покоем, обычно пользуясь поддерживающим а аппаратом, в противном случае у него могут образоваться пролежни и возможна даже гибель его от общего заражения крови. У мелких животных при дробном переломе прибегают к ампутации конечности. Если при исследовании установлена трещина, животному предоставляют покой в течение 25—30 дней, иначе может наступить перелом.

Профилактика. Общие мероприятия, предохраняющие животных от повреждений.

Эпифизеолиз дистального конца пястной кости. Под эпифизеолизом понимают нарушение целостности кости в ее ростковом хрящевом слое, расположенном между эпифизом и диафизом, в данном случае нарушение целостности дистального конца пястной кости. Страдают исключительно молодые животные, у которых еще не закончился процесс роста кости. Это заболевание раньше шло под диагнозом перелома пястной кости, вывиха путового сустава и др. В настоящее время посредством рентгеновских лучей эпифизеолиз может быть точно установлен.

Причины. Падение молодых животных при ущемлении конечности между бревен настильной дороги, попадание конечностью под колеса транспорта и наступайте на конечность спящего жеребенка кобылицей-матерью.

Клинические признаки. При движении шагом обнаруживается хромота опирающейся конечности с наибольшим ее искривлением в момент опирания. При попытке бежать рысью животное скачет па трех ногах. Искривленный участок утолщен, болезнен и с повышенной температурой. Создается иногда впечатление наличия рядом расположенных двух суставов. Крепитация, как характерного признака при переломах, не обнаруживается. Вместо этого при пассивных движениях ощущается своеобразный мягкий звук трения шероховатых бугристых поверхностей.

Диагноз уточняется рентгенологическим исследованием.

Прогноз при соответствующем лечении благоприятный.

- Болезни запястья (часть 4)

- Болезни запястья (часть 3)

- Болезни запястья (часть 2)

- Болезни запястья (часть 1)

- Болезни предплечья (часть 2)

- Болезни предплечья (часть 1)

- Болезни локтя (часть 4)

- Болезни локтя (часть 3)

- Болезни локтя (часть 2)

- Болезни локтя (часть 1)

Источник

Болезни пясти (часть 1)

Анатомия пясти. Количество пястных костей у домашних животных различно: так, у собак их пять, у свиней четыре, причем вторая и пятая недостаточно развиты: у крупного рогатого скота две — третья и четвертая, но они слились между собой и представляют одну компактную кость, кроме того, у крупного рогатого скота имеется еще пятая кость в виде рудимента; у лошадей функцию пясти выполняет одна третья кость пясти, хотя по бокам ее лошадь имеет вторую и четвертую пястные кости, но они рудиментарны и носят название грифельных костей. С передней поверхности пястной кости проходит сухожилие общего разгибателя пальца, доходящее до венечного отростка копытной кости. Под этим сухожилием па нижнем конце пястной кости располагается слизистая сумка. С задней поверхности пястной кости лежат: средний межкостный мускул, глубокий пальцевый сгибатель и поверхностный пальцевый сгибатель (их сухожильные части). Здесь же, на ладонь выше путового сустава, берет свое начало общее сухожильное влагалище (нижнее) для сухожилий пальцевых сгибателей, которое опускается до середины венечной кости.

Переломы пястных костей. Переломы пястных костей наблюдают у всех видов домашних животных, но особенно часто у собак. Так, из всех переломов у собак 25% падает на долю пястных костей.

Причины переломов самые разнообразные, все они сводятся и насильственному сгибанию или сдавливанию пястных костей. Предрасполагающими моментами для переломов служат рахит и остеомаляция животных.

Клинические признаки. Наступает внезапная хромота, при передвижениях животное скачет на трех ногах, в покойном состоянии конечностью не опирается. В месте перелома очень быстро появляется болезненное, горячее на ощупь опухание. При исследовании слышится крецитация и наблюдается свободная подвижность. Открытый перелом иногда сопровождается выхождением обломков или концов костей.

Перелом одной из костей пясти у собак диагносцировать бывает трудно, в особенности если он сопровождается большим припуханием.

В сомнительных случаях большую услугу оказывает рентгеновское исследование, которое показывает не только перелом, но и трещину.

Прогноз. У собак благоприятный, даже дробные переломы излечиваются в 20—25 дней. У лошадей и крупного рогатого скота прогноз осторожный, а при оскольчатом переломе или переломе через суставную поверхность — неблагоприятный, поэтому лечение проводят только у ценных и молодых животных. Сращение у крупных животных возможно на 60—80-й день.

Лечение. Вправляют сместившиеся концы костей и накладывают фиксирующую повязку (шинную, гипсовую или одновременно и ту и другую) с таким расчетом, чтобы охватить повязкой запястный и путовый суставы. Фиксирующую повязку держат 20—30 дней, если нет показания снять раньше (отек конечности или ослабление повязки).

На тот период, когда животное находится с фиксирующей повязкой, его обеспечивают полным покоем, обычно пользуясь поддерживающим а аппаратом, в противном случае у него могут образоваться пролежни и возможна даже гибель его от общего заражения крови. У мелких животных при дробном переломе прибегают к ампутации конечности. Если при исследовании установлена трещина, животному предоставляют покой в течение 25—30 дней, иначе может наступить перелом.

Профилактика. Общие мероприятия, предохраняющие животных от повреждений.

Эпифизеолиз дистального конца пястной кости. Под эпифизеолизом понимают нарушение целостности кости в ее ростковом хрящевом слое, расположенном между эпифизом и диафизом, в данном случае нарушение целостности дистального конца пястной кости. Страдают исключительно молодые животные, у которых еще не закончился процесс роста кости. Это заболевание раньше шло под диагнозом перелома пястной кости, вывиха путового сустава и др. В настоящее время посредством рентгеновских лучей эпифизеолиз может быть точно установлен.

Причины. Падение молодых животных при ущемлении конечности между бревен настильной дороги, попадание конечностью под колеса транспорта и наступайте на конечность спящего жеребенка кобылицей-матерью.

Клинические признаки. При движении шагом обнаруживается хромота опирающейся конечности с наибольшим ее искривлением в момент опирания. При попытке бежать рысью животное скачет па трех ногах. Искривленный участок утолщен, болезнен и с повышенной температурой. Создается иногда впечатление наличия рядом расположенных двух суставов. Крепитация, как характерного признака при переломах, не обнаруживается. Вместо этого при пассивных движениях ощущается своеобразный мягкий звук трения шероховатых бугристых поверхностей.

Диагноз уточняется рентгенологическим исследованием.

Прогноз при соответствующем лечении благоприятный.

Источник статьи: https://handcent.ru/hirurgiya-i-ortopediya/1982-bolezni-pyasti-chast-1.html

Переломы пястных (плюсневых) костей у животных

У животных отмечаются полные и неполные переломы (трещины) пястных (плюсневых) костей. В результате эксплуатационных повреждений переломы пястных костей у лошадей составляют 3—5 %, плюсневых — 6—7 % от общего количества переломов костей конечностей.

Этиология. Главные причины — травматические факторы. Переломы возникают при ударах, ущемлении конечности и насильственном освобождении ее, падении или ударах копытом. Особенно часто наблюдаются переломы у кошек при падении с высоких этажей или при неудачных прыжках. Предрасполагающими причинами могут быть такие, как рахит, остеомаляция, остеопороз, остеомиелит, а также параличи нервов, неврэктомия или разрыв сухожильно-связочного аппарата.

Клинические признаки. Для полных диафизарных переломов характерны ненормальная подвижность в месте перелома, сильно выраженная хромота опирающейся конечности, крепитация. Неполные переломы (трещины) проявляются сильной болезненностью при пальпации и перкуссии по линии перелома пястной (плюсневой) кости и выраженной хромотой опирающейся конечности.

Метафизарные переломы часто наблюдаются у жеребят, сопровождаются они сильной хромотой опирающейся конечности, болезненным опуханием в зоне перелома, смещением перелома и крепитацией в зоне мета-физарной части пястной (плюсневой) кости.

Диагноз. Диафизарные переломы устанавливают по клиническим признакам. Трещины кости или раздельные переломы грифельных костей диагностируют с большим трудом. Для этого делают рентгенографию. Если переломы без смещения отломков (могут хорошо фиксироваться связками), то требуются дополнительные исследования: проводят ротационные движения прилегающего к поврежденной кости сустава и в случае перелома устанавливают подвижность. Вращательные движения позволяют также определить крепитацию. Пальпацией обнаруживают направление линии излома. Ротацию и пальпацию целесообразно делать после обезболивания.

Прогноз при трещинах пястной (плюсневой) кости в области диафиза осторожный или сомнительный, при полных переломах и внутрисуставных отломах — неблагоприятный.

Лечение. Животному предоставляют полный покой, создают хорошие условия содержания и обеспечивают полноценными кормами. Для крупных животных используют подвешивающий аппарат, чтобы снять нагрузку с больной конечности. На область пясти (плюсны) накладывают иммобилизирующую повязку. В дальнейшем устанавливают наблюдение и применяют физиотерапевтические процедуры.

При открытых переломах дополнительно после хирургической обработки раны и промывания ее антисептическими растворами накладывают стерильную повязку. В зависимости от течения патологического процесса ее меняют через 5—7 дн.

Профилактика переломов пястных (плюсневых) костей, как и при переломах других костей скелета животных, направлена на исключение травматизма, предупреждение предрасполагающих факторов.

Источник статьи: https://handcent.ru/bolezni-kostnoy-sistemy/3051-perelomy-pyastnyh-plyusnevyh-kostey-u-zhivotnyh.html

Классификация переломов костей у животных

Переломы костей главным образом подразделяются на патологические и травматические. Патологические переломы возникают в местах патологической перестройки костной ткани вследствие различных патологий (например, при остеопорозе или остеосаркоме); травматические переломы происходят в результате травмы, при которой механическая сила, воздействующая на кость, превышает предел прочности кости.

Основным рентгенологическим признаком перелома является его линия — линейное просветление, проходящее через тень кости в различной плоскости. Плоскость перелома — это отношение линии перелома к продольной оси кости. Различают следующие виды переломов в зависимости от направления их плоскостей:

- поперечный

- продольный

- Т-образный (комбинация продольного и поперечного)

- V-образный, Y-образный (часто встречаются при метафизарных переломах)

- косой (плоскость перелома проходит под углом)

- винтообразный (линия перелома проходит по спирали)

- краевой (отрыв небольшого костного фрагмента)

- незавершённый линейный перелом (по типу трещины)

- дырчатый (например, следствие черепно-мозговой травмы)

- компрессионный (для позвонков), вколоченный (для трубчатых костей)

Клинически переломы подразделяются на открытые, при которых отломок повреждает мягкие ткани и выходит наружу, и закрытые — при ненарушенной целостности мягких тканей. Если перелом присутствует на ограниченном участке кости в нескольких плоскостях, то такой перелом называется оскольчатым, который в зависимости от размеров и количества осколков подразделяется на следующие виды:

- крупнооскольчатый

- мелкооскольчатый

- раздробленный

- размозжённый (единая масса из костной и мягких тканей)

Простые переломы характеризуются одной плоскостью, а сложные — несколькими плоскостями или отломками. К сложным переломам также относят те виды переломов, при которых невозможно полное восстановление структуры кости —даже после успешной консолидации отломков кость становится деформированной. Следующие виды переломов также классифицируют как сложные:

- Если на одной кости имеется несколько переломов, а их плоскости расположены на расстоянии друг от друга, то в зависимости от количества их плоскостей выделяют двойные, тройные и множественные переломы.

- Если линия перелома доходит до суставной щели, то такие переломы относятся к внутрисуставным. Внутрисуставные переломы в свою очередь могут классифицироваться по типу повреждения эпифиза, например чрезмыщелковый перелом, а также мыщелковый перелом.

- При компрессионных и вколоченных переломах края отломков внедряются друг в друга.

- У растущих животных встречаются поднадкостничные переломы по типу «зелёной ветки», при которых эластичная надкостница не разрывается, а удерживает отломки подобно коре ветки. У растущих животных также наблюдаются переломы по зонам роста (эпифизиолиз) и отрывы апофизов костей. Так как места прикрепления апофизов и ростковые зоны менее прочные, при воздействии механической силы на кость они являются «слабым звеном» и повреждаются раньше остальных, более прочных структур.

Место перелома принято указывать по уровням повреждения кости:

- Эпифиз (проксимальный или дистальный)

- Зона диафиза (верхняя, средняя или нижняя треть)

- Метафиз

Кроме локализации переломов, при наличии, указывают также смещение отломков, которое подразделяется на следующие типы:

- Поперечное (латеральное, медиальное)

- Продольное (проксимальное, дистальное)

- Угловое (ангуляция)

- Ротационное

Примеры названий некоторых переломов:

- Мелкооскольчатый внутрисуставной перелом дистального эпифиза бедренной кости;

- Поднадкостничный перелом малоберцовой кости с ангуляцией 15°, отрыв апофиза большеберцовой кости;

- Дистальный эпифизиолиз плечевой кости с проксимальным смещением и медиальной ротацией;

- Поперечный перелом верхний трети диафиза бедренной кости с латеральным смещением и ангуляцией 45°.

Источник статьи: https://vetstudy.ru/%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B

Источник