При переломах пястных костей со смещением отломков не наблюдается

содержание ..

6

7

8

9 ..

Тема 8 Хирургия кисти

8.001

Вывих какой кости запястья сопровождается часто ограниченным выступом на

ладонной поверхности запястья, западением – на тыльной и пассивным сгибанием

пальцев?

а)

ладьевидной

б)

гороховидной

в)

полулунной

г) малой многоугольной

д) большой

многоугольной

8.002

Для какой из перечисленных костей запястья условия для сращения ее перелома

наиболее неблагоприятны?

а) для

крючковидной

б) для

головчатой

в) для

большой многоугольной

г) для

гороховидной

д) для

ладьевидной

8.003

Повреждение какого сухожилия кисти сопровождается пассивным сгибанием ногтевой

фаланги и переразгибанием средней фаланги?

а) разрыв

глубокого сгибателя II-V фаланг

б) отрыв

сухожилия разгибателя пальца

в) отрыв

длинного сгибателя большого пальца

г) отрыв

сухожилий червеобразной мышцы

д)

сухожилия длинной ладонной мышцы

8.004

Переломом Беннета называется:

а) перелом

локтевого края основания I пястной кости

б) перелом

тела II пястной кости

в) перелом

лучевого края основания III пястной кости

г) перелом

ногтевой фаланги

д) перелом

средней фаланги I пальца

8.005

При переломах тел пястных костей трудоспособность восстанавливается в сроки:

а) через

3-4 недели

б) через

5-6 недель

в) через

7-8 недель

г) через

9-10 недель

д) свыше

10 недель

8.006

Деформация дистального конца при переломе луча в типичном месте:

а) имеет

штыкообразную форму

б) имеет

форму с резко выраженным углом, открытым к тылу

в) имеет

форму с резко выраженным углом, открытым на ладонной поверхности

г)

деформация не характерна

д) имеет

выраженное укорочение предплечья

8.007

Для контроля возможности вторичного смещения отломков в гипсовой повязке при

переломе луча в типичном месте контрольные рентгенограммы целесообразно делать

в сроки:

а) через

2-3 дня

б) через

3-5 дней

в) через

7-10 дней

г) через

12-14 дней

д) через

месяц и более

8.008 Трехглавая мышца плеча

иннервируется:

а)

срединным нервом

б)

локтевым нервом

в) лучевым

нервом

г)

подмышечным нервом

д)

кожно-мышечным нервом

8.009 К длинным нервам

плечевого сплетения относят:

а)

кожно-мышечный, лучевой нервы

б)

локтевой, срединный нервы

в) кожные

нервы плеча и предплечья

г) все

перечисленные

8.010 В мышечно-плечевом

канале проходит

а)

подмышечный нерв, артерия и вена

б) лучевой

нерв, глубокая артерия плеча, одноименные вены

в)

срединный нерв, коллатеральная лучевая артерия и одноименные вены

8.011 Срединный нерв

формируется:

а) из

медиального пучка плечевого сплетения

б)

медиального и бокового пучка плечевого сплетения

в)

бокового и заднего пучка плечевого сплетения

г) заднего

и медиального пучка плечевого сплетения

8.012 Лучевой нерв отходит от

пучка плечевого сплетения:

а) заднего

б)

бокового

в)

медиального

г) заднего

и бокового

8.013 Локтевой нерв отходит от

пучка плечевого сплетения:

а)

медиального

б) заднего

в)

бокового

8.014 Дренирование

пространства Пирогова осуществляется из доступов:

а)

лучевого

б)

локтевого

в)

лучевого и локтевого

г) строго

между проекциями лучевой и локтевой костей

8.015 На ладонной стороне

предплечья находится:

а) один

сосудисто-нервный пучок

б) два

сосудисто-нервных пучка

в) три

сосудисто-нервных пучка

г) четыре

сосудисто-нервных пучка

д) пять

сосудисто-нервных пучков

8.016 На ладонной стороне

кисти имеются фасциальные ложи:

а)

срединное, внутреннее и наружное

б)

срединное, переднее и заднее

в)

срединное, поверхностное и глубокое

г)

наружное, срединное, внутреннее и глубокое

8.017 При полном перерыве

локтевого нерва в области плеча отмечается:

а)

выпадение функции мелких мышц кисти

б)

разгибание основных фаланг III-V пальцев

в)

сгибание средних и концевых фаланг III, IV, V пальцев и приведение V пальца

г) сухость

кожи, расстройство потоотделения, похолодание кожи, цианоз

д) все

перечисленное

8.018 При полном перерыве

срединного нерва:

а)

утрачиваются сгибание кисти, I, II и частично III пальцев, выпадает чувствительность

на ладонной поверхности I, II и III пальцев и половине IV пальца

б) на

тыльной поверхности концевых фаланг II, III и IV пальцев выпадает кожная чувствительность.

Трофические нарушения со стороны кожи. Атрофия мышц передней поверхности

предплечья и возвышения большого пальца, анестезия кожи кисти

в)

нарушается сгибание II

пальца и концевой фаланги I пальца, ладонное сгибание кисти большого

пальца, анестезия кожи кисти

г)

правильно а) и б)

д) все

правильно

8.019 При повреждении лучевого

нерва отмечается:

а)

“свисающая кисть”

б)

“когтистая лапа”

в)

обезьянья лапа

г)

сгибательная контрактура I, II и III пальцев и разгибательная контрактура IV и V пальцев

8.020 Средний срок временной

нетрудоспособности пострадавшего, получившего перелом лучевой кости в

“типичном месте” со смещением отломков равен:

а) 2

недели

б) 4

недели

в) 5-6

недель

г) 7-8

недель

д) 8-10

недель

8.021 Из перечисленных видов

обезболивания при операциях на кисти и пальцах нерационально использовать:

а) местную

анестезию

б)

проводниковую анестезию

в)

новокаиновую блокаду плечевого сплетения

г)

внутрикостную новокаиновую блокаду со жгутом

8.022 Повреждение

периферических нервов возможно всеми перечисленными механизмами, кроме:

а) прямого

удара

б)

скручивания

в)

сдавления

г) тракции

д)

огнестрельного повреждения

8.023 При прямом ударе

возможны все перечисленные повреждения периферических нервов, кроме:

а) ушиба

нерва

б)

сотрясения нерва

в)

сдавления нерва

г) отрыва

нерва на уровне корешков спинного мозга

д) разрыва

нерва

8.024 Для диагностики

повреждений периферических нервов в ранние сроки большое значение имеют все

перечисленные данные, кроме:

а)

анамнеза

б)

расположения раны

в)

нарушения чувствительности

г)

сухожильных и периостальных рефлексов

д)

двигательных расстройств

8.025 При повреждениях

периферического нерва двигательные расстройства проявляются:

а)

гипертонусом мышц выше уровня ранения

б) вялым

параличом ниже уровня ранения

в)

судорожным сокращением мышц ниже уровня ранения

г)

усилением сухожильных и периостальных рефлексов ниже уровня ранения

д)

перемежающимся гипер- и гипотонусом мышц ниже уровня ранения

8.026 При повреждении

периферического нерва возможны все перечисленные нарушения чувствительности,

кроме:

а)

анестезии

б)

гиперстезии

в)

апраксии

г)

гиперпатии

д) парестезии

8.027 Двигательная функция

локтевого нерва состоит в выполнении всех перечисленных действий, исключая:

а)

ладонное сгибание кисти

б)

сгибание IV-V пальцев

в)

приведение большого пальца

г)

приведение и разведение пальцев

д)

сгибание срединных фаланг II и III пальцев

8.028 При поражении локтевого

нерва кисть принимает вид:

а)

“обезьяньей” кисти

б)

“когтеобразной” кисти

в)

“свисающей” кисти

г)

“акушерской” кисти

8.029 При ранении режущим

предметом наиболее часто сочетанное повреждение нерва и кровеносного сосуда

имеет место в области:

а) плеча

б)

предплечья

в) бедра

г) голени

д)

голеностопного сустав

8.030 Под термином

“невролиз” понимают:

а)

выделение нерва из эпиневральной оболочки

б)

выделение нерва из окружающих тканей и рубцов

в)

выделение нерва из окружающих тканей и рубцов с иссечением перерожденной части

без сшивания нерва

г)

правильно а) и в)

8.031 Различают следующие типы

операций на периферическом нерве ствола:

а)

первичные

б)

отсроченные ранние

в)

отсроченные поздние

г)

правильно а) и б)

д) все

правильно

8.032 Показаниями к

внутриствольному невролизу на верхней конечности являются:

а) большие

рубцы, сдавливающие нервный ствол

б)

рубцовое перерождение эпиневрия

в) рубцы

внутри нервного ствола

г) боковая

неврома

д)

нейрогенная деформация кисти

8.033 Наложение первичного шва

нерва допускается:

а) при

достаточно чистой ране или колотой ране, которую можно зашить, закрыть наглухо

б) при

стабильности гемодинамических показателей в течение 4 часов у больного,

выведенного из состояния травматического шока

в)

повреждении нерва острым предметом без очаговых размножений и внутриствольных

кровоизлияний

г)

правильно а) и в)

8.034 Шов нерва состоит из

обязательного выполнения всех перечисленных манипуляций, кроме:

а)

выделения нерва, осмотра для окончательного выбора метода вмешательства

б)

мобилизации концов нерва

в)

резекции поврежденных участков нерва

г)

создания муфты по сему периметру шва нерва из мышцы или вены с целью

отграничения от возникающих рубцов

д)

наложения эпиневральных швов

8.035 Техника наложения шва

нерва состоит из следующих элементов:

а)

обязательное поперечное пересечение концов нерва бритвой

б)

наложение двух направляющих швов с латеральной и медиальной поверхности нерва

в)

сближение концов нерва вплотную, но без загиба пучков

г) правильно

а) и б)

8.036 Для сближения концов

прерванного нерва при больших диастазах рекомендовано:

а)

максимальное сгибание в суставах с целью уменьшения натяжения нерва

б)

мобилизация центрального и периферического отрезка нерва на значительном

протяжении

в)

резекция кости с целью укорочения конечности

г)

перекрестное соединение разноименных нервов

д)

правильного ответа нет

8.037 Циркулярный сосудистый

шов накладывается:

а) при

сшивании артерии конец-в-конец

б) при

сшивании артерии конец-в-бок

в) при

сшивании вены конец-в-конец

г) при

всех перечисленных способах

8.038 При размятии

магистральной артерии возможно закрытие дефекта за счет:

а)

аутовенозного трансплантата

б)

сохраненной боковой ветви проксимального фрагмента

в)

силиконовой трубки

г)

аллотрансплантата

д)

правильно а) и б)

8.039 Для профилактики

тромбоза в зоне сосудистого шва назначают:

а)

антикоагулянты прямого действия

б)

реополиглюкин

в)

спазмолитики

г)

антикоагулянты непрямого действия

д) все

перечисленное

8.040 Повреждение лучевого

нерва при переломе в нижней трети плеча вызывает все перечисленное, кроме:

а)

расстройства чувствительности в 4 и 5 пальцах

б)

свисания кисти и невозможности активного разгибания ее и основной фаланги

пальцев

в)

понижения чувствительности на лучевой стороне кисти

г)

понижения чувствительности на разгибательной части предплечья

8.041 Треугольник Гютера

определяется в положении:

а) полного

разгибания предплечья

б)

частичного разгибания в локтевом суставе

в) при

согнутом предплечье под углом 40°

г) при

пронированном предплечии

8.042 К развитию контрактуры

Фолькмана после наложения гипсовой повязки может привести все перечисленное,

кроме:

а)

увеличения отека

б)

увеличения местной температуры конечности

в) общего

давления повязки

г)

давления повязки или костных фрагментов на магистральные сосуды

8.043 Контрактура Фолькмана

может возникнуть:

а) при

ушибе конечности

б) при

сдавлении конечности

в) при

тромбозе, эмболии магистральных сосудов

г) при

частичном или полном повреждении плечевой артерии

д) при

всем перечисленном

8.044 При переломе головки

лучевой кости резко ограничены:

а)

сгибание предплечья

б)

разгибание предплечья

в)

вращение предплечья

г) все

перечисленные виды движения

8.045 Для изолированного

перелома лучевой или локтевой кости более характерна:

а) косая

линия излома

б)

поперечная линия излома

в)

винтообразная линия излома

г)

продольная линия излома

8.046 При сгибательном типе

повреждения Монтеджи головка луча вывихивается:

а) кпереди

б) кзади

в) кнутри

г) кнаружи

8.047 Повреждение Галиацци –

это:

а) изолированный

перелом локтевой кости

б)

изолированный перелом лучевой кости

в) перелом

локтевой кости и вывих головки лучевой

г) перелом

лучевой кости и вывих головки локтевой

8.048 Радио-ульнарный угол в

норме равен:

а) 5°

б) 10°

в) 20°

г) 30°

д) 40°

8.049 Противопоказанием к

наложению первичного сухожильного шва глубокого сухожилия сгибателя пальцев

является все перечисленное, кроме:

а) наличия

явных признаков острого воспаления в области раны на пальце

б) наличия

у пострадавшего тяжелого сочетанного повреждения внутренних органов

в)

множественных переломов костей кисти и пальцев, требующих особого лечения

г)

скальпированной кожной раны кисти и пальцев, требующей пластического

восстановления

д) наличия

повреждений сухожилий нескольких пальцев

8.050 Чаще всего из костей

запястья ломается:

а)

ладьевидная кость

б)

трехгранная кость

в)

полулунная кость

г)

крючковидная кость

д) большая

многоугольная кость

8.051 Вывихом чаще всего

сопровождается:

а)

внутрисуставной перелом дистальной головки пястной кости

б) перелом

типа Беннета – основание 1-й пястной кости

в)

околосуставной перелом дистального отдела 5-й пястной кости

г)

околосуставной перелом проксимального отдела 5-й пястной кости

д) перелом

диафиза 5-й пястной кости

8.052 При переломах пястных

костей со смещением отломков не наблюдается:

а)

изменения оси пястной кости углом, открытым к ладони

б)

укорочения пястной кости

в)

гиперэкстензии в пястно-фаланговых суставах

г)

гиперфлексии в межфаланговых суставах

д)

отведения 1-го пальца

8.053 При переломе Беннета:

а) имеет

место вывих основной фаланги

б)

дистальный фрагмент I

пястной кости смещается проксимально, а проксимальный остается на месте

в)

проксимальный фрагмент вывихивает большую многоугольную кость

г) I пястная кость

деформируется в виде “крючка” и смещается по отношению к

многоугольной кости

д)

проксимальный фрагмент смещается проксимально, увлекая за собой многоугольную

кость также проксимально

8.054 Перелом Беннета –

нестабильный перелом, имеющий тенденцию к смещению в гипсовой повязке после

повторной манипуляции и тракции. Поэтому сразу следует:

а)

применить стабильное скелетное вытяжение и гипсовую повязку

б) умело

репонировать и фиксировать перелом чрезкожно спицей

в)

выполнить закрытую репозицию перелома и фиксировать двумя спицами, проходящими через

основание I пястной кости и нижнюю

треть ее к II пястной кости

г)

применить открытую репозицию и внутреннюю фиксацию

д) ни один

из вышеуказанных методов не эффективен

8.055 Оптимальным вариантом

положения пальца кисти, фиксированного в гипсе, после успешной репозиции

перелома средней или основной фаланги пальцев кисти будет:

а)

положение максимального сгибания

б)

положение максимального разгибания

в)

средне-физиологическое положение

г)

положение “писчего пера”

д)

положение сгибания ногтевой фаланги под углом 90°

8.056 Причиной возникновения

болезни Маделунга является:

а)

дисплазия дистальной ростковой зоны лучевой кости

б) опухоль

в)

остеомиелит бедренной кости

г) травма

д)

дисплазия росткового хряща локтевой кости

ответы – Тема 8 Хирургия кисти

8.001. в

8.002. д

8.003. б

8.004. а

8.005. б

8.006. а

8.007. в

8.008.в

8.009.в

8.010. б

8.011. б

8.012. а

8.013. а

8.014. б

8.015. г

8.016. а

8.017. д

8.018.д

8.019.а

8.020. в

8.021. г

8.022. б

8.023. г

8.024. г

8.025. б

8.026. в

8.027. д

8.028.б

8.029.б

8.030. б

8.031. д

8.032. д

8.033. г

8.034. в

8.035. г

8.036. д

8.037. г

8.038.д

8.039.д

8.040. а

8.041. в

8.042. б

8.043. д

8.044. в

8.045. б

8.046. а

8.047. г

8.048.г

8.049.б

8.050. а

8.051. б

8.052. д

8.053. б

8.054. в

8.055. а

8.056. а

содержание ..

6

7

8

9 ..

Источник

Лечение закрытых переломов пястных костей

Пястные кости располагаются не в одной плоскости, а образуют свод кисти. Свод запястья переходит в свод, образованный пястными костями.

Этот полукруг дополняется до полного круга большим пальцем, и таким образом кончики пальцев соприкасаются в одной точке. Если свод кисти, вследствие повреждения костей или мышц, уплощается, то образуется травматическая плоская кисть.

При переломе пястных костей отломки смещаются с образованием угла, открытого к ладони. Межкостные и червеобразные мышцы оказывают действие на апоневроз разгибателей пальцев и головки костей, смещая их в сторону ладони. Действие сгибателей аналогично.

Переломы шейки пястных костей встречаются довольно часто. Если смещение головки является незначительным, то на кисть следует наложить гипсовую перчатку с шиной для фиксации соответствующего пальца. Однако любое значительное смещение головки нуждается в репозиции, которая наиболее просто выполняется по способу Яхса, то есть на согнутый в пястно-фаланговом суставе палец соответственно направлению продольной оси основной фаланги оказывается давление в дорзальном направлении.

После репозиции пястнофаланговый сустав иммобилизуется по описанному выше способу — на три недели. При переломе шейки пястной кости иногда требуется фиксация при помощи спицы Киршнера (Буннелл) по показаниям и способам, описанным выше в связи с оперативным лечением переломов диафизов. Как правило, при переломах диафиза пястных костей имеется значительное смещение отломков.

При прямом действии силы обычно возникают поперечные переломы диафизов пястных костей, косые переломы являются результатом действия непрямой травмы. Смещение отломков приводит к следующим деформациям:

а) образование угла, открытого к ладони, вследствие напряжения мышц. Собственные мышцы кисти и сгибателя ее оттягивают дистальныи отломок в волярную сторону, таким образом головка пястной кости отклоняется к ладони;

б) пястная кость укорачивается и дистальная межпястная дуга уплощается;

в) гиперэкстензия в пястнофаланговом суставе вследствие действия сухожилий разгибателей;

г) гиперфлексия в межфаланговых суставах, вызванная смещением межкостных мышц. Эти мышцы ввиду укорочения пястных костей больше не способны выполнять функцию разгибания.

Следствием неправильно сросшихся переломов пястных костей является уменьшение силы кисти, что объясняется изменением динамики пальцев и уплощением свода, образованного пястными костями.

Прогноз этих переломов является удовлетворительным только в случаях удачной репозиции. В противном случае часто имеется торсия или укорочение пальцев, сращение сухожилий и контрактура суставов пальцев.

С точки зрения лечения переломы диафиза пястных костей Фюши разделяет на переломы: без смещения и со смещением.

а) При наличии переломов без смещения достаточным является наложение шины или гипсовой повязки, моделированных соответственно положению кисти в умеренном тыльном сгибании. Шина накладывается до дистальной ладонной борозды, чтобы не мешать свободному движению основных суставов. Гипсовая повязка снимается через три недели и в течение последующих двух недель кисть фиксируется при помощи алюминиевой полутрубки.

б) Переломы со смещением отломков. При лечении переломов со смещением под углом или с торзионным смещением следует применять наиболее простой способ лечения, который обеспечивает достаточную фиксацию перелома и не приводит к посттравматическим нарушениям кровообращения.

Способы лечения могут быть: консервативные и оперативные.

а) Консервативный способ Бёлера, предложенный им в 1917 году и видоизмененный Буннеллом.

При отсутствии бокового смещения отломков кисти придается положение тыльного сгибания так, чтобы при этом разгибатели ее расслаблялись. На проксимальный фрагмент следует оказать давление в дорзо-волярном направлении, одновременно с этим на головку пястной кости — давление противоположного направления.

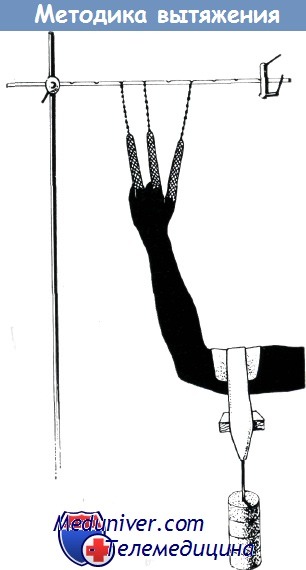

Если смещение отломков приводит к укорочению поврежденного отдела кисти, то сначала следует вытяжение пальца соответственно направлению продольной его оси, а затем производится исправление смещения по описанному выше способу. Для такого кратковременного вытяжения (не более 145 минут) с репозицией и последующего наложения гипсовой повязки успешно может быть применен аппарат, показанный на рисунке, — «гильза для вытяжения пальцев».

Стандартная алюминиево-гипсовая повязка Изелена для иммобилизации одного или нескольких поврежденных пальцев.

Первоначально шине придается требуемая форма: нижний конец ее должен соответствовать функциональному положению суставов пальца, верхнему концу придается форма крючка.

Предплечье и тыл кисти покрываются одним слоем трикотажной ткани, затем накладывается гипсовая повязка так, чтобы кисть находилась в требуемом положении.

Гипсовая повязка накладывается от пястнофаланго-вых суставов до верхней трети предплечья. Головки пястных костей и большой палец должны быть оставлены свободными.

Моделированная по требуемому размеру алюминиевая шина накладывается поверх гипсовой повязки и фиксируется несколькими ходами гипсового бинта в двух местах: у верхнего крючка и на ладони. После высыхания гипсовой повязки форма алюминиевой шины может быть изменена соответственно требованиям.

При сгибании пальцев нельзя забывать о том, что кончики их должны быть направлены к ладьевидной кости. Большому пальцу придается положение противопоставления. Неповрежденные фаланги пальцев фиксируются на шине полосками липкого пластыря

(по схеме Изелена)

После вправления смещенных отломков кисть в положении тыльного сгибания фиксируется гипсовой перчаткой. Гипсовая перчатка дополняется изогнутой проволочной или гипсовой шиной для пальца.

Суставам пальцев придается положение сгибания: пястнофаланговому до 20—45°, среднему суставу пальца до 90°, а дистальному — до 15°. Если сгибание в пястнофаланговом суставе больше чем 45°, то дистальный отломок смещается в дорзальном направлении, а если оно меньше 20°, то создаются условия для образования неподвижности пальца в выпрямленном положении. На шине палец фиксируется липким пластырем.

Постоянное вытяжение, по мнению Фюши, следует применять только при лечении оскольчатых переломов. Этот способ имеет свои недостатки. Известно, что при этом продолжительность консолидации отломков может быть длительной, иногда наступает вторичное смещение отломков, возникают псевдоартрозы, анкилозы, трофические расстройства и присоединяется инфекция.

Как правило, липкопластырное вытяжение является достаточным, но для фиксации липкого пластыря следует добавить мастизол. Даже рыхлая циркулярная повязка может привести к нарушению кровообращения пальца. В случае применения скелетного вытяжения Фюши предлагает проводить спицу Киршнера через головку первой фаланги и к спице присоединять специальную дугу для скелетного вытяжения.

Иммобилизация продолжается не более трех недель, причем нельзя упустить из виду, что за этот срок сгибательная ось пальца должна быть направлена к бугорку ладьевидной кости.

Продолжительное вытяжение пальцев не имеет особых преимуществ, поэтому показания к его применению суживаются. В связи с этим Вербен пишет следующее: «Как правило, вытяжение с прошиванием мякоти пальца можно и не применять и палец фиксировать просто па шине. Однако следует стремиться к избежанию ротации отломков по оси. Это достигается тем, что кончики II и III пальцев направляются к бугорку ладьевидной, а IV и V пальцев — к полулунной кости».

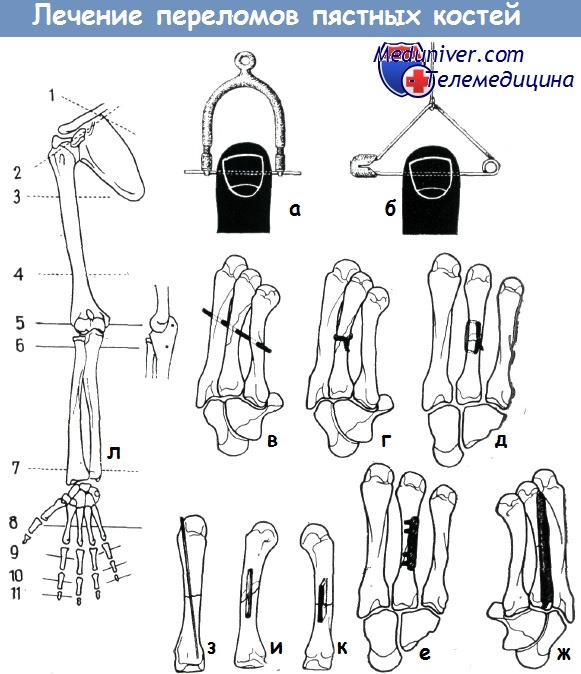

а-б – дуга для чрезмягкотного вытяжения Дюпюи—Фюши (а), простой способ Буннелла — вытяжение за мякоть пальца с помощью булавки (б)

в-ж Способы фиксации отломков при оперативном лечении переломов пястных костей

л – типичные (сплошная линия) и атипичные места (прерывистая линия) на верхней конечности для введения спицы при вытяжении:

1. Ключица,

2. акромиальный отросток,

3. верхняя треть плеча,

4. нижняя треть плеча,

5. локтевой отросток,

6. проксимальный отдел локтевой кости,

7. дистальный отдел лучевой кости,

8. диафизы II—IV пястных костей,

9—10. основные и средние фаланги,

11. концевые фаланги

(по схеме Wachsmuth, Die Operat an den Extr. Spinger)

Оперативные способы лечения закрытых переломов пястных костей

Закрытые переломы пястных костей, как правило, восстанавливаются хорошо при применении консервативных способов лечения, особенно если не стремиться к анатомическому совершенству. Стремление любой ценой достичь последнего может привести к развитию псевдоартроза или анкилоза.

По мнению Фюши, консервативное лечение, имеющее все преимущества, следует предпочитать оперативному способу; хотя и при первом могут иметь место незначительные укорочения и отклонения пальцев в сторону, но они не нарушают функцию кисти. В то же время оперативное вправление отломков или насильственное вытяжение чреваты опасностью для функции кисти в целом. К оперативному способу лечения следует прибегать только при наличии невправляемых, неудовлетворительно репонированных переломов, значительных укорочений или дефектов кости, когда при других способах нельзя рассчитывать на восстановление функции кисти.

Операция производится при обескровливании. Доступ с дорзальной поверхности. После рассечения поверхностного дорзального апоневроза сухожилия общих разгибателей отводятся в сторону. Межкостные мышцы отделяются от места прикрепления, затем снимается периост и освобождается диафиз пястной кости. Если достигается устойчивая репозиция, то остеосинтез становится излишним. Однако если есть сомнение в возможности удержания отломков, то следует прибегать к остеосинтезу. Фюши предлагает следующие способы остеосинтеза.

Чрезкостная (трансосальная) фиксация. Она удобна для иммобилизации костных переломов. Отломки удерживаются в требуемом положении введением одной или нескольких спиц Киршнера (поперечная «a distance»—фиксация). При данном способе фиксации сломанная пястная кость удерживается спицами, проведенными через соседнюю пястную кость.

Концы спиц скусываются подкожно для предупреждения инфицирования глубоких слоев тканей через раневой канал. После срастания отломков спицы удаляются. При этсм способе применение любой дополнительной фиксации излишне. Выполнение легких движений допускается уже на второй неделе. При наличии перелома всех четырех пястных костей необходимо по крайней мере вторую и четвертую кости фиксировать отдельно, образуя таким образом как бы рамку для остальных двух костей.

Метод связывания костных отломков проволокой при косых переломах рекомендован Буннеллом и Бёлером. Проволока обводится вокруг кости специальным инструментом, имеющим соответствующую кривизну. Метод связывания отломков имеет свои недостатки.

Фиксация при помощи металлической пластинки и винта Шерманна, по нашему опыту, препятствует сращению отломков. Берентеи доказал, что наличие пластинки является особенно неблагоприятным при резорбции, наступающей на линии перелома.

Эндомедулярная фиксация при помощи толстой спицы. Этот простой способ следует применять с некоторой осторожностью, так как он может сопровождаться вторичным смещением отломков и образованием псевдартрсзов. Спицу, как предлагают Кемпбелл и Раш, сначала следует ввести в проксимальный отломок кости, перфорируя при этом основание пястной кости. Затем, репонируя отломки, спицу вводят в дистальный отломок кости, при этом следует щадить от повреждения пястнофаланговый сустав.

Упрощая этот способ, Марино-Цукко вводил спицу ретроградно через дистальный отломок кости. Спица вводится с радиальной стороны головки пястной кости. При проведении спицы в проксимальный отломок пястнофаланговый сустав следует держать в состоянии наибольшего сгибания. При этом не повреждаются сухожилия разгибателей, кроме того, допускается раннее движение пальцев. Удаление спиц, введенных по способу Марина-Цукко, не представляет трудностей.

Лечение перелома пястной кости со значительным смещением при помощи внутрикостного штифтования без нарушения при этом функции остальных пальцев

Эндомедуллярное штифтование при помощи костного штифта. В костномозговой канал отломков кости вводится небольшой костный «гвоздь», взятый из верхнего конца локтевой кости. Этот способ рекомендован Кемпбеллом и Делтпала для того, чтобы способствовать сращению перелома без применения инородного материала.

Соединение отломков костным клином по диаметру, равному диаметру сломанной кости. Метод рекомендован Буннеллом для предупреждения торсии отломков. Костный клин берется из отростка локтевой кости той же конечности. Уатсон, Джонс и Пульвертафт также рекомендуют этот метод, который является чрезвычайно сложным.

Фюши из 159 случаев перелома диафиза пястных костей в 28 применил оперативную репозицию. Оценка результатов подтверждала превосходство консервативного способа лечения по Бёлеру. Чрезпальцевое вытяжение не приводило к хорошим результатам, так как в значительном числе случаев имели место остаточные явления в виде смещений под углом, псевдоартроза и перекрещивания пальцев.

При трудно вправляемых переломах Фюши рекомендует для фиксации отломков обвязывание кости проволокой. Особенно мало удовлетворительные результаты получены автором при эндомедуллярном штифтовании, при котором часто наблюдались атрофия костей типа Зудека и развитие неподвижности в пястнофаланговых суставах (в четырех случаях). Мой личный опыт основан на лечении перелома пястных костей у 12 больных, фиксация проводилась при помощи спицы Киршнера. Осложнения нами не наблюдались. Поэтому ошибочно предполагать, что пястно-фаланговый сустав реагирует на остеосинтез подобного типа хуже других.

Вероятнее всего, что неудачное расположение конца гвоздя или же слишком продолжительное оставление его внутри кости способствуют наступлению патологических реакций.

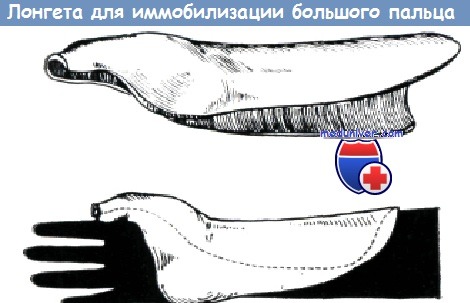

Гипсовая лонгета И. Волина без подкладки для иммобилизации большого пальца, укрепляется простым бинтом

Переломы основания пястных костей не представляют трудностей для лечения. Иммобилизация дорзальной шиной, доходящей до уровня головок пястных костей, в течение трех недель вполне достаточна для срастания отломков.

Перелом пястной кости большого пальца, принимая во внимание его чрезвычайно важную функцию, составляет отдельную главу. Внесуставные переломы шейки, диафиза и основания, как правило, нуждаются в репозиции и наложении гипсовой повязки при выпрямленном и отведенном положении большого пальца. Фиксация осуществляется гипсовой повязкой без подкладки от дистального сустава большого пальца почти до локтевого сустава.

Особое положение большого пальца и I пястной кости объясняют своеобразие функции большого пальца. Седловидный сустав, образованный большой многоугольной и I пястной костью, является наиболее важным суставом кисти. Переломы в 70% случаев локализуются в проксимальном отделе кости и в одной трети случаев имеет место настоящий перелом Беннета.

а – механизм перелома и смещение отломков при переломе Беннета (по рис. Ланца—Вахсмута):

1. Трапециевидная пястная связка,

2. большая многогранная кость,

3. нормальное положение и

4. смещение I пястной кости,

5. направление тяги длинной отводящей мышцы большого пальца, приводящее к смещению отломков пястной кости

б-в – типичное смещение в запястнопястном суставе при переломе Беннета (а).

Способ репозиции: одновременно с оказанием тяги за большой палец следует оказать давление (б) на основание I пястной кости (по схеме Дж. Байрне)

Перелом Беннета — это переломо-вывих I пястной кости. Этот перелом сопровождается внутрисуставным вывихом пястной кости, отломок треугольной формы остается с локтевой стороны на месте. Пястная кость смещается в проксимальном направлении около большой многогранной кости. Для репозиции перелома производится тяга за палец, при вытянутом положении пальца надавливают на основание пястной кости. Гипсовая повязка накладывается так, чтобы большой палец удерживался в положении разгибания и отведения. На концевую фалангу накладывается вытяжение.

Иммобилизация в таком положении продолжается в течение четырех недель. После этого вытяжение прекращается, но гипсовая повязка остается еще на две недели, чтобы срастание отломков было достаточно прочным.

Поперечные переломы основания I пястной кости в большинстве случаев сопровождаются боковым смещением отломков. Репозиция подобных переломов, как правило, удается легко путем продольной тяги и давления в боковом направлении. Лечение этого перелома такое же, как перелома Беннета, хотя применение вытяжения при этих переломах не всегда обязательно. Изелен отвергает применение вытяжения при переломе основания I пястной кости, применяя трансфиксацию при помощи двух спиц Киршнера.

а – перелом основания пястной кости со смещением, который после репозиции был иммобилизован гипсовой алюминиевой шиной Изелена.

Удержание отломков в требуемом положении стало возможным только благодаря применению вытяжения.

Удовлетворительная консолидация отломков наступила после иммобилизации в течение пяти недель, из которых в течение трех недель осуществлялось вытяжение

б – на первой пястной кости наиболее часто наблюдается перелом основания ее. Он может осложняться вывихом (перелом Беннета), но может оставаться и изолированным.

В обоих случаях имеется ограничение движений большого пальца. По Извлеку, единственным эффективным методом лечения является трансфиксация I пястной кости спицей Киршнера.

При этом кость удерживается на соответствующем расстоянии и этим препятствует сморщиванию мышц.

Техника выполнения трансфиксации: больной захватывает пораженной рукой цилиндр довольно значительного диаметра, и в таком положении кисти вводятся в кости две спицы.

Нижняя спица вводится со стороны II пястной кости до наружного кортикального слоя I. Вторая спица вводится со стороны I пястной кости после необходимой репозиции ее отломков.

Основная фаланга большого пальца фиксируется на гипсовой шине в течение четырех недель. Спицы удаляются через шесть недель

– Также рекомендуем “Лечение открытых переломов фаланг пальцев кисти и пястных костей”

Оглавление темы “Травмы кисти”:

- Лечение паралича лучевого нерва. Прогноз

- Лечение пара