При переломе шейки бедренной кости происходит некроз головки

Тазобедренный сустав – один из самых важных в опорно-двигательной системе. Удерживая вес всего тела, сустав выдерживает огромные перегрузки.

Так выглядит заболевание.

Он представлен шаровидной формой и позволяет использовать все оси движения: аддукцию и абдукцию (сагиттальная ось), сгибание и разгибание (фронтальная ось), пронацию и супинацию (вертикальная ось). Из-за своей подвижности сустав часто повреждается.

Строение тазобедренного сустава

Одним из наиболее опасных повреждений является аваскулярный некроз головки бедренной кости (АНГБК). Он представляет собой следствие грубого нарушения локальной микроциркуляции с развитием ишемии и некротизацией компонентов костного мозга головки бедренной кости. ДДИ становятся следствием перенесенных операций на тазобедренном суставе, травм в анамнезе, перенесенного остеомиелита бедренной кости, развитием эпифизарной и/или спондилоэпифизарной дисплазии.

Перечислим несколько причин расстройства сосудистого русла, ведущих к некрозу:

- повторные инфаркты на фоне тромбоза артерий;

- длительная недостаточность артериального кровоснабжения сустава;

- венозный стаз;

- сочетанное нарушение артериально-венозной сети.

В качестве факторов, провоцирующих такую ситуацию, указываются: врожденная гипоплазия сосудов тазобедренного сустава, нарушение нейрогуморальных механизмов регуляции, недостаточная васкуляризация головки бедра, связанная с анатомической и функциональной незрелостью сосудистой сети.

Кровоснабжение тазобедренного сустава

Нарушение питания костных компонентов тазобедренного сустава — распространения причина появления некротических изменений.

Симптомы и отличия от коксартроза

Симптоматика АНГБК определяется этапностью патологии. Начало отмечается бессимптомностью или незначительными болями без видимой причины. При этом сохраняется нормальный объем движения в суставе, болевые ощущения отмечаются при ротации бедра внутрь.

Прогрессирование болезни выражено приступообразными, тяжелыми болями. Такой симптом может свидетельствовать о наличии коллапса или перелома головки бедра, присущих завершающему этапу дегенеративных изменений. Они ведут к снижению объема движения и наличию постоянного болевого синдрома, крепитации и нестабильности головки бедренной кости.

Клиническая симптоматика АНГБК схожа с классической картиной коксартроза:

- боль в паху, которая проходит по переднебоковой поверхности бедра и иррадиирует в коленный сустав. Нагрузка эти ощущения только усиливает, с переходом боли в поясничную область. Они беспокоят человека всегда, даже ночами;

- объем движений в пораженном суставе заметно ограничен. Таким людям нужна помощь в самообслуживании;

- выраженная хромота со стороны больной ноги при ходьбе;

- быстропрогрессирующая гипотрофия мышечного каркаса бедра пораженной стороны;

- укорочение бедра.

Некроз правого тазобедренного сустава

Риск развития асептического некроза вследствие травмы

Одной из основных причин развития АНГБК являются переломы головки или шейки бедренной кости. Наибольший риск несет трансэпифизарный перелом (нарушение кровоснабжения проксимального фрагмента до 97,6%), субэпифизарный перелом (нарушение кровоснабжения проксимальных отделов головки до 97,4%), субкапитальный перелом (нарушение кровоснабжения до 92%).

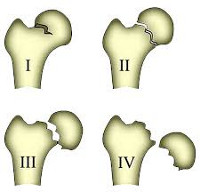

Выделяют несколько разновидностей переломов:

Тип 1: абдукционный, субкапитальный, неполный перелом без смещения. Происходит он вследствие действия отводящих натяжений. Шейка и диафиз бедра при переломе направлены в сторону головки. Костные фрагменты крепко вклинены, и линия поверхности перелома приближена к горизонтальной. Нарушение кровоснабжения минимальные (до 10,2%). Прогноз на выздоровление хороший.

Слева-направо: субкапитальный, трансцервикальный, базисцервикальный переломы.

Тип 2: аддукционный, субкапитальный, полный перелом без смещения. Перелом расположен в вертикальной плоскости, проходит через шейку бедра. Трабекулы и нижний корковый слой разорваны, без смещения. Микроциркуляция нарушена на 23,6%. Прогноз благоприятный.

Тип 3: аддукционный перелом с неполным смещением костных структур. Он характерен варусной деформацией шейки бедра, но фрагменты остаются соединенными за счет задне-нижнего блока. Дистальный костный фрагмент – в положении наружной ротации и отведения с углом, открытым кпереди. Имеется оскольчатый перелом задней поверхности шейки. Трабекулы и нижний кортикальный слой разорваны. Нарушение васкуляризации достигает 42,8%. Риск развития асептического некроза.

Тип 4: аддукционный перелом с полным смещением. Головка лишается всех связей с синовиальной оболочкой капсулы, в результате чего фрагмент становится свободным. Нарушение кровоснабжения максимальное (54,4%). Риск образования асептического некроза повышенный.

Резюмируем: в случае потенциальной травмы тазобедренного сустава – необходимо обратиться в ближайший травмпункт и сделать рентгенограмму. Ранняя диагностика способна спасти сустав от разрушения и сохранить высокое качество жизни!

Малоинвазивное эндопротезирование в Чехии: врачи, реабилитация, сроки и цены.

Узнать подробнее

Диагностика

Ассоциация по изучению кровоснабжения костной ткани (Association Research Circulation Osseous) выделяет 4 стадии:

- Изменения в суставе на рентгенограмме отсутствуют.

- Демаркационный склероз головки бедренной кости без коллапса.

- На рентгеновских снимках заметен коллапс: IIIA – коллапс < 3 мм; IIIB – коллапс > 3 мм.

- Дегенеративные изменения сустава.

Стадии АНГКБ по ARCO

Однако в России больше распространена классификация по пяти стадиям:

- рентгенологические признаки отсутствуют. На гистологическом препарате видны признаки некроза губчатого вещества головки и структур костного мозга. Клинически выражается ноющей болью и скованностью в суставе, нарастающей мышечной слабостью.

- множественные импрессионные переломы. На фоне некроза происходит множество микроскопических переломов. На рентгенограмме видно гомогенное затемнение бедренной кости, снижена ее высота, поверхности головки местами в виде уплотненных фасеток, суставная щель расширена. Данные МРТ исследования определяют некротический дефект в головке.

- образование секвестра. Суставная головка уплощена и имеет вид бесструктурных изолированных фрагментов с разной формой и размерами. Шейка кости укорачивается и утолщается, суставная щель расширяется еще больше.

- репаративная. Восстанавливается губчатое вещество головки бедренной кости. На рентгене секвестроподобных зон не заметно, тень головки обрисовывается, но с закругленными кистовидными просветлениями.

- вторичный деформирующий артроз. Начинает прослеживаться костная структура бедренной кости, в значительной степени измененная, конгруэнтность суставных поверхностей нарушена.

Болезнь в динамике.

Важно: коллапс головки бедренной кости происходит за невероятно короткий промежуток времени – 5 месяцев.

Исследование кровообращения головки бедренной кости

Применяют лазерную доплеровскую флоуметрию и микросенсорные преобразователи внутрикостного давления. Гистологическое исследование позволяет диагностировать болезнь, дифференцировать ее с другими патологиями и определять патогенетические пути развития процесса.

При прогрессировании заболевания структура кости подвергается изменению. В субхондриальной зоне и зоне некроза повышается активность остеокластов, а в зоне склероза наоборот растет активность остеобластов.

При АНГБК лабораторные показатели, такие как протромбиновое время, АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время), бывают в норме. Однако в сравнении пациентов при нетравматическом некрозе и здоровых добровольцев выявлены значимые отклонения концентрации факторов свертывания в плазме крови.

У людей с АНГБК снижен уровень грелина, повышен уровень фактора Виллебранда, ингибитора активатора плазминогена-1 (PAI-1), С-реактивного белка, что свидетельствует о вовлечении этих факторов в механизм патогенеза.

Использование определенных лабораторных показателей, как маркеров, для диагностики АНГБК, является перспективным методом.

Лечение

Для каждой стадии по ARCO определена продолжительность течения каждого из них. Для I степени и II степени — до 6 месяцев, III – 3-6 месяцев и мгновенным переходом в IV стадию.

Раннее начало лечения, пока из симптомов выявляется только незначительный дискомфорт в околосуставной области с иррадиацией в область паха и коленный сустав – чрезвычайно важно.

Задачи в период лечения:

- Для пациентов, в анамнезе которых были травмы, интоксикации, находящиеся в группе риска (прием глюкокортикоидов, цитостатиков), использовать диагностический алгоритм АНГБК на ранних стадиях. Он включает ранние клинические проявления, информационный анализ кардиосигналов по системе «Скринфакс», МРТ/КТ, рентгенографию, лабораторные анализы маркеров метаболизма костной ткани, сцинтиграфию, рентгеновскую/ультразвуковую денситометрию.

- При помощи безоперационного метода лечения добиться улучшения обменных процессов в очаге поражения, регенерации элементов бедренной кости и восстановить функцию самого сустава.

С учетом того, что АНГБК – мультифакторная патология, необходимо использовать комплексный подход в диагностике, лечении и реабилитации, направленные на восстановление:

- оптимального функционирования всех систем и органов;

- микроциркуляторгого русла и показателей гемокоагуляции;

- нейрорегуляторных факторов;

- иммунных реакций;

- миодискоординатных процессов и биомеханики суставов.

Лечение стадий 1-2

Представляется наиболее эффективным для благоприятного прогноза. Самое главное условие успешного лечения – строгое соблюдение режима. Следует отказаться от вредных привычек (алкоголь и курение), избегать перегрузки и переохлаждения пораженного сустава.

Терапия направлена по нескольким направлениям: прием медикаментов, физиотерапия и ЛФК.

Препараты. При асептическом некрозе назначаются следующие группы лекарственных средств:

- Ингибиторы костной резорбции (бисфосфонаты). Они замедляют разрушение костной ткани, мешают сдавлению и деформации головки бедренной кости.

- Препараты кальция и витамина D. В виде активных форм они облегчают образование костных структур и их минерализацию. Доза подбирается индивидуально.

- Дополнительные источники минералов и фосфатов (оссеин-гидроксиапатит).

- Так как при АНГБК изменяются факторы свертывания крови, обязательно назначаются антиагрегантные препараты (курантил, дипиридамол, ксантинол).

- Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Обладают обезболивающим и противовоспалительным эффектом. Наиболее часто назначают препараты – ибупрофен, кетопрофен, диклофенак и их аналоги.

- Миорелаксанты для снятия мышечного напряжения вокруг сустава.

- Поливитаминные комплексы, хондропротекторы.

Физиотерапия. Основная задача – простимулировать кровоток в тканях и запустить/ускорить регенераторные процессы.

- а) гипербарическая оксигенация. Пациента помещают в барокамеру, где на него действует воздух, обогащенный кислородом, в условиях повышенного давления. Такая процедура улучшает кислородное питание поврежденного участка.

- б) ударно-волновая терапия (УВТ). Представляет собой действие звуковой волны. Производится точечно, непременно на место повреждения. Она эффективно воздействует на патологические ткани, мешающие заживлению больных суставов (кристаллы кальция или спайки). УВТ улучшает кровоснабжение обрабатываемой области и тем усиливает репаративный эффект.

- в) миостимуляция. Позволяет восстановить мышечный тонус при развивающейся гипотрофии, что часто встречается при АНГБК. Стимуляция снимает спазм окружающих сустав мышечных волокон и ускоряет локальный кровоток.

Лечебная физкультура

Начальный этап – разгрузка пораженного сустава. В этом случае пациенту подбираются костыли, ходьба на которых может занять до года.

Если после терапии болевые ощущения уменьшились, и маркеры костного обмена нормализовались – через 2-3 месяца костыли отменяют. Но не стоит торопиться. Разгрузка сустава позволит снять боль и предупредить дальнейшее разрушение головки бедренной кости. Щадящий режим ускоряет заживление, оно проходит быстрее и легче.

С другой стороны, пациенту необходимо ЛФК. Специальный набор упражнений позволит уменьшить боль и отечность сустава, увеличить его подвижность. Физические упражнения разработают не только сустав, но и окружающие его мышцы, предупреждая развитие гипотрофии.

Пациентам с ожирением рекомендуется сочетать упражнения со специально подобранной диетой. Такое сочетание позволит добиться лучших результатов.

Особенно следует подчеркнуть важность лечебной физкультуры на этапе реабилитации. Она поможет не только разработать прооперированный/замененный сустав, но и не допустить его нестабильность.

Лечение 3-4 стадий некроза

Если сустав уже перешел в эти стадии, то процесс разрушения головки бедра уже начался. ЛФК и физиотерапия остаются в том же ключе, что и при начальных стадиях, а медикаментозная терапия претерпевает изменения. Это связано с выраженным болевым синдромом, который пациенты уже не в силах терпеть. Назначают более сильные обезболивающие (диклофенак, трамадол).

Лечебное воздействие дополняют внутрисуставными инъекциями гиалуроновой кислоты и введение богатой тромбоцитами плазмы.

Гиалуроновая кислота – важный компонент синовиальной жидкости. Подобные инъекции улучшают амортизацию конгруэнтных поверхностей, облегчают их скольжение относительно друг друга.

PRP.

PRP-терапия (введение богатой тромбоцитами плазмы) активизирует процессы заживления. Это молодое, но перспективное направление. Под действием тромбоцитов усиливается выработка коллагена (основной «строительный материал» хрящевой, соединительной и костной ткани). Происходит интеграция остеобластов, помогающих строить новую ткань, улучшается микроциркуляция за счет образования новых сосудов.

Важно: несмотря на широту возможностей современной медицины, консервативной лечение эффективно только на ранних стадиях. При первых признаках разрушения головки сустав восстановлению не подлежит.

В этой ситуации будет приниматься решение о хирургическом вмешательстве. Основные сочетания групп оперативных методик [14]:

- межвертельная корригирующая остеотомия;

- моделирование головки бедренной кости, в том числе с межвертельной корригирующей остеотомией;

- моделирование головки бедренной кости с аутопластикой, в том числе с межвертельной корригирующей остеотомией;

- субхондральная аутопластика головки бедренной кости, в том числе с межвертельной корригирующей остеотомией;

- сегментарная аутопластика головки бедренной кости, в том числе с межвертельной корригирующей остеотомией;

- реконструкция тазовых компонентов, а именно: остеотомия таза по Хиари, в том числе с межвертельной корригирующей остеотомией, надвертлужная ацетабулопластика, в том числе с межвертельной корригирующей остеотомией.

Ни одна операция не гарантирует полноценного выздоровления. Они уменьшают деструктивные процессы внутри сустава и снижают риск развития вторичного коксартроза.

Если не лечить

Асептический некроз головки тазобедренного сустава – тяжелая патология, которая сама не разрешится. Если оставить ситуацию без должного внимания, заболевание может привести к инвалидизации. В одном случае может развиться вторичный коксартроз, требующий замены сустава на протез (эндопротезирование тазобедренного сустава). Во время операции удаляется головка тазобедренного сустава вместе с частью бедренной кости и на их место ставится протез.

Замена сустава позволяет рассчитывать на благоприятный прогноз. Протез позволяет полностью восстановить утраченные функции.

Другим исходом заболевания может стать анкилоз – полная неподвижность в суставе. Происходит полная дегенерация хрящевого покрова суставных поверхностей с разрастанием соединительной фиброзной или костной ткани.

Инвалидность

АНГКБ сказывается на всех сферах жизни: здоровье, работоспособности, социализации. При длительном сроке заболевания на разных этапах консервативного лечения, пациенты были вынуждены сменить деятельность с повышенной физической активностью. Они выбирают профессии, не требующие длительного пребывания на «ногах», переездов и рядом с местом жительства.

Группа инвалидности таким людям определяется при проведении медико-социальной экспертизы в соответствии с Приложением к Приказу Минздрава РФ от 27.01.77 No 33 к Постановлению Минтруда и социального развития РФ от 27.01.1977 No 1: «Классификации и временные критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы».

Инвалидность присваивается на основании выраженности заболевания и снижении качества жизни. Изменение уровня инвалидности осуществлялось только в случае хирургического вмешательства.

Иными словами, наибольшей эффективностью в лечении асептического некроза обладает хирургическое вмешательство. Несмотря на внушительность консервативных методов лечения, доказанная эффективность сомнительна.

Заключение

- АНГБК – тяжелое дегенеративно-дистрофическое заболевание с быстрым прогрессированием симптоматики.

- Консервативная терапия эффективна только на ранних этапах заболевания.

- Наиболее распространенный способ лечения — хирургический.

- Несерьезное отношение к сложившейся ситуации может привести человека к глубокой инвалидности.

Источник

Перелом шейки бедра – это нарушение целостности верхней части бедренной кости в зоне чуть ниже тазобедренного сустава, между головкой бедра и большим вертелом. Является достаточно распространенной травмой, чаще возникает в быту и выявляется у пожилых людей, страдающих остеопорозом. Проявляется умеренной болью, ограничением опоры и движений, а также нерезко выраженным укорочением конечности. Диагноз выставляется на основании симптомов и результатов рентгенографии. При таких травмах очень высок риск несращения, для восстановления функции конечности обычно требуется операция.

Общие сведения

Перелом шейки бедра – повреждение верхней части бедренной кости. Составляет около 6% от общего количества переломов, при этом в 90% случаев страдают люди преклонного возраста. У женщин переломы шейки бедра выявляются вдвое чаще, чем у мужчин. В 20% случаев такие травмы становятся причиной летального исхода. У пожилых пациентов с остеопорозом данное повреждение может возникать даже при незначительном травматическом воздействии.

Поскольку явная травма в анамнезе отсутствует, а клинические проявления выражены слабо или умеренно, часть пациентов даже не предполагают у себя серьезных повреждений и не сразу обращаются к врачам. Иногда больные с переломами шейки бедра (особенно вколоченными) долго самостоятельно лечатся от остеохондроза, ишиалгии или артроза тазобедренного сустава. Между тем, отсутствие квалифицированной помощи может негативно влиять как на состояние проксимального отломка, так и на общее состояние пациента, поэтому при возникновении характерных симптомов следует сразу обращаться к травматологу-ортопеду.

Перелом шейки бедра

Причины

Перелом шейки бедра является достаточно распространенной травмой, чаще возникает в быту и обнаруживается у пожилых людей, страдающих остеопорозом. Непосредственной причиной повреждения обычно становится падение на бок дома или на улице. У пациентов старческого возраста с выраженным снижением прочности кости травма может развиваться даже при резком наклоне или неловком повороте в постели. У молодых больных перелому бедра, как правило, предшествует более тяжелое высокоэнергетическое воздействие – автомобильная авария или падение с высоты.

Патанатомия

Тазобедренный сустав – один из самых крупных суставов. Он выполняет опорную функцию и несет значительную нагрузку при беге и ходьбе. Сустав состоит из шаровидной головки бедра и глубокой округлой вертлужной впадины, окруженных капсулой и мощными связками. Еще одна крупная связка располагается прямо в центре сустава и соединяет дно вертлужной впадины с головкой бедра. В своей периферической части головка переходит в шейку, а шейка – в тело бедренной кости. Шейка расположена под углом к основной части кости, в области угла располагаются большой и малый вертелы.

Кровоснабжение головки осуществляется тремя путями. Первый – через сосуды, расположенные в капсуле сустава, второй – через артерии, проходящие внутри кости, и третий – через сосуд, расположенный внутри связки между головкой бедра и вертлужной впадиной. С возрастом кровоснабжение головки бедра ухудшается, сосуды сужаются, а артерия внутри связки полностью закрывается и перестает «работать». При переломах шейки проксимальный отломок лишается питания из внутрикостных сосудов. Артерий в капсуле оказывается недостаточно для адекватного снабжения кости кровью, поэтому проксимальный костный фрагмент не прирастает к дистальному, а в некоторых случаях и вовсе рассасывается. Такое состояние называется аваскулярным некрозом или остеонекрозом шейки и головки бедра.

Классификация

Все принятые в травматологии и ортопедии классификации данных переломов носят клинический характер, отражают особенности течения заболевания и помогают подобрать оптимальный метод лечения с учетом конкретных обстоятельств. Одним из существенных критериев является расположение излома по отношению к головке бедра. Чем выше эта линия, тем хуже кровоснабжение проксимального отломка и тем больше вероятность развития аваскулярного некроза или несращения перелома. С учетом этого критерия переломы шейки бедра делятся на:

- Базисцервикальные – линия излома проходит у основания шейки, чуть выше вертелов.

- Трансцервикальные – линия излома располагается в центре или близко к центру шейки бедра.

- Субкапитальные – линия излома проходит недалеко от головки бедра.

Еще одним важным показателем является угол, под которым располагается линия перелома. Чем более вертикально она проходит, тем выше вероятность смещения и меньше шансы на нормальное сращение. Для описания данного признака используют классификацию Пауэлса:

- 1 степень – угол менее 30 градусов.

- 2 степень – угол 30-50 градусов.

- 3 степень – угол более 50 градусов.

И, наконец, ряд травматологов для примерной оценки жизнеспособности шейки бедра и выбора тактики лечения используют классификацию Гардена (в рамках данной классификации рассматриваются только субкапитальные повреждения):

- 1 стадия (1 тип) – неполный или незавершенный перелом. Нижняя часть кости ломается по типу «зеленой ветки», верхняя немного поворачивается, что на рентгеновских снимках создает иллюзию образования вколоченного перелома. Без лечения может перейти в полный перелом.

- 2 стадия (2 тип) – полный или завершенный перелом без смещения. Целостность кости полностью нарушается, однако связки удерживают проксимальный отломок в нормальном или практически нормальном положении.

- 3 стадия (3 тип) – завершенный перелом с частичным смещением. Фрагменты частично удерживаются задним связочным креплением, головка «уходит» в положение абдукции и разворачивается кнутри.

- 4 стадия (4 тип) – завершенный перелом с полным смещением. Отломки полностью разобщены.

КТ таза. Перелом шейки правой бедренной кости со смещением отломков.

Симптомы перелома

Пострадавшие с переломом шейки бедра жалуются на нерезко выраженную боль, усиливающуюся при движениях. Кровоподтеки в области повреждения обычно отсутствуют, отек незначительный. При смещении отломков возможно укорочение конечности (не превышает 4 см, больше заметно в положении лежа на спине с выпрямленными ногами). В большинстве случаев выявляется симптом «прилипшей пятки» – пациент не может самостоятельно поднять пятку над поверхностью. Стопа развернута и своим наружным краем опирается о постель. При поколачивании по пятке возникает боль в области тазобедренного сустава и иногда в паху. Пальпация зоны повреждения болезненна.

Осложнения

Большинство осложнений при данной травме обусловлено длительной вынужденной неподвижностью больных в сочетании с их преклонным возрастом. Пожилые пациенты, долгое время находящиеся на постельном режиме, часто страдают от застойной пневмонии, которая может стать причиной развития дыхательной недостаточности и последующего летального исхода. При продолжительном пребывании в постели у больных часто развиваются пролежни в области ягодиц и крестца.

Еще одним тяжелым осложнением данной травмы является тромбоз глубоких вен, также обусловленный продолжительной неподвижностью пациентов. Осложнением такого тромбоза может стать отрыв тромба с последующей тромбоэмболией легочной артерии. Кроме того, у пожилых больных с переломами шейки бедра достаточно часто развиваются психоэмоциональные расстройства – депрессии или психозы. Все это, а также высокая вероятность несращения перелома является серьезнейшим аргументом в пользу оперативного лечения.

Таким образом, в настоящее время хирургическое вмешательство при нарушениях целостности шейки бедра у пожилых пациентов рассматривается как основной метод лечения, применяемый по жизненным показаниям. Молодые больные тоже тяжело переносят длительную неподвижность. Вероятность развития перечисленных выше осложнений у молодых людей ниже, чем у пожилых, однако, продолжительный постельный режим у них способствует развитию атрофии мышц и формированию посттравматических контрактур коленного и тазобедренного сустава. Поэтому современные травматологи рассматривают операцию в качестве основного метода лечения переломов шейки бедра как у пожилых, так и у молодых пациентов.

Диагностика

Диагностический поиск осуществляется врачом-травматологом. Для подтверждения диагноза выполняют рентгенографию тазобедренного сустава. В сомнительных случаях осуществляют КТ тазобедренного сустава, МРТ тазобедренного сустава или сцинтиграфию. Поскольку при данной травме обычно показано оперативное лечение, пациенту назначают полное обследование для выявления соматической патологии, оценки анестезиологических и операционных рисков.

КТ тазобедренного сустава. Перелом шейки бедра у пациентки 1938 г. р.

Лечение перелома шейки бедра

Консервативное лечение

Лечение данной патологии осуществляется в условиях травматологического отделения. Консервативную терапию проводят только в особых обстоятельствах – при наличии серьезных противопоказаний к хирургическому вмешательству (например, при недавно перенесенном инфаркте миокарда). В сомнительных случаях применяют индивидуальный подход, сравнивают риски длительного пребывания на постельном режиме (при консервативном лечении) и наркоза в сочетании с масштабной операцией (при оперативном лечении). Возможные варианты лечения:

- Скелетное вытяжение. Накладывают достаточно активным больным молодого, среднего и пожилого возраста при противопоказаниях к оперативному лечени.

- Деротационный сапожок. Является оптимальным вариантом при лечении пациентов старческого возраста (80-85 лет и старше), особенно при наличии старческого слабоумия и других психических отклонений. Эта методика, как правило, не обеспечивает сращения шейки бедра, но позволяет упростить уход за пациентом и дает возможность сохранить хотя бы минимальный уровень физической активности на тот период, пока в области перелома образуется соединительнотканная мозоль.

Хирургическое лечение

Хирургическое вмешательство показано сохранным пациентам. Выбор метода оперативного лечения осуществляют с учетом возраста больного и уровня его физической активности до перелома. Активным больным младше 65 лет проводят репозицию и выполняют остеосинтез перелома с использованием различных металлоконструкций. Людям старше 65 лет, при условии, что они до травмы свободно передвигались и выходили на улицу, устанавливают двухполюсные эндопротезы. Пациентам старше 75 лет, которые до перелома ограниченно передвигались в пределах дома или квартиры, проводят однополюсное эндопротезирование цементным эндопротезом.

Для остеосинтеза шейки бедра чаще используют три больших канюлированных (полых) винта. Вначале выполняют открытую репозицию, затем вводят в отломки несколько спиц, делают контрольную рентгенографию, выбирают наиболее удачно проведенные спицы и «надевают» на них винты, используя спицу как направитель. Реже для фиксации фрагментов применяют более массивные компрессионные винты, специальные пластины или трехлопастные гвозди.

В пожилом возрасте, когда увеличивается риск остеонекроза и несращения перелома, а также при значительном смещении отломков оптимальным вариантом становится эндопротезирование тазобедренного сустава. Двухполюсное эндопротезирование подразумевает замену не только шейки и головки бедренной кости, но и вертлужной впадины. Используются бесцементные протезы – специальные пористые конструкции, в которые в последующем прорастает кость. Иногда чашу, замещающую вертлужную впадину, дополнительно фиксируют винтами. Этот метод лучше подходит достаточно молодым пациентам – он обеспечивает надежную фиксацию и более удобен при последующей замене эндопротеза.

Оптимальным вариантом при переломе шейки бедра у пожилых, как правило, становится установка цементного эндопротеза – конструкции, которая не предполагает врастания костной ткани, а фиксируется к кости при помощи специального полимерного цемента. Использование данной методики позволяет обеспечить надежную быструю фиксацию эндопротеза даже при выраженном остеопорозе. Вместе с тем, вид эндопротеза определяется не только возрастом – всем пожилым больным протезы подбирают индивидуально, и при хорошем состоянии костей в преклонном возрасте в ряде случаев устанавливают бесцементные конструкции.

В послеоперационном периоде назначают анальгетики, проводят антибиотикотерапию. При необходимости для профилактики развития тромбоэмболических осложнений применяют антикоагулянты (фондапаринукс, варфарин, далтепарин натрия, эноксапарин натрия и т. д.). После нормализации состояния пациента назначают ЛФК и физиотерапию. В восстановительном периоде осуществляют реабилитационные мероприятия.

Прогноз и профилактика

Прогноз при переломах шейки бедра зависит от общего состояния здоровья больного, правильного выбора метода лечения, адекватной подготовки к хирургическому вмешательству, качества восстановительных мероприятий и ряда других параметров.

При консервативном лечении истинное сращение обычно отсутствует, отломки кости удерживаются за счет фиброзной рубцовой ткани, что негативно влияет на функцию конечности. При установке металлоконструкции фрагменты также не срастаются, но удерживаются более прочным фиксатором, что обеспечивает более высокую функциональность. Наилучшие результаты наблюдаются после эндопротезирования. Профилактика заключается в предупреждении травматизма, раннем выявлении и лечении остопороза.

Источник