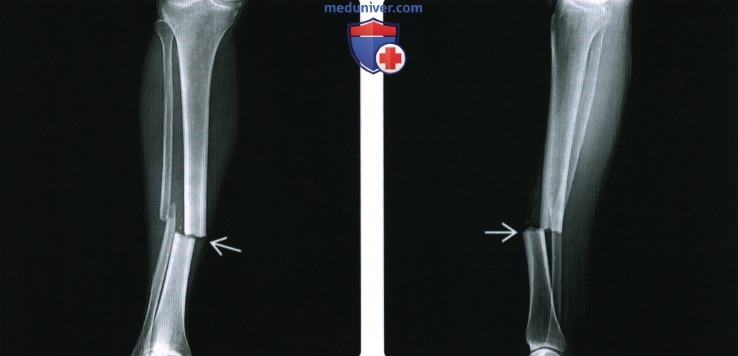

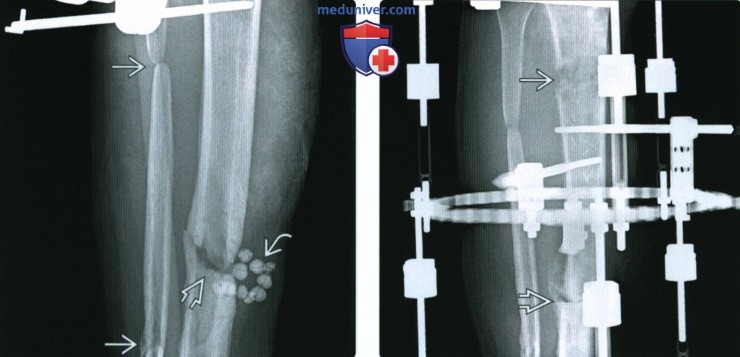

Снимок голени до перелома и после него

Лечение переломов голени является одной из часто встречаемых задач на жизненном пути травматолога. Переломы голени чаще всего являются высокоэнергетическими, то есть появляются вследствие падения с высоты, дорожно-транспортных происшествий, скручивания тела вокруг фиксированной голени (например когда нога застряла между камнями или зафиксирована горнолыжным ботинком а тело скручивается в сторону). Низкоэнергетические переломы возможны у бабушек и дедушек с остеопорозом. Чаще всего ломаются сразу обе кости голени. В зависимости от места где сломана кость можно выделить переломы верхней средней и нижней трети голени, кроме того отдельно выделяют переломы суставных концов образующих коленный и голеностопный суставы, переломы лодыжек, так называемые переломы пилона, но об этом мы вам расскажем в других статьях.

Симптомы перелома голени.

Симптомами перелома голени являются выраженная боль, невозможность наступить на ногу, а чаще всего невозможность придать своему телу какое либо положение кроме лежачего. При переломах диафиза голени (верхнейсреднейнижней трети) часто определяется видимая глазу деформация, иногда костные отломки просто торчат под кожей или даже перфорируют её, переводя перелом в разрыд намного более тяжёлых, открытых переломов. Если вы оказываете помощь кому то у кого по вашему мнению может быть сломана голень, надо постараться осторожно зафиксировать её при необходимости транспортировки, так как при передвижении тела перелом может перестать быть закрытым из-за того что отломки повредят кожу и встретятся с окружающей средой. Сразу после перелома а также в течение 2-3 дней будет нарастать отёк и появится гематома, так как кость хорошо кровоснабжается и из перелома в окружающие мягкие ткани выделится значительное количество крови.

Диагностика перелома голени.

В диагностике переломов голени любой локализации наибольшее значение по прежнему остаётся за рентгеном. При внутрисуставных переломах часто может потребоваться компьютерная томография для лучшей визуализации.

Лечение переломов голени.

Лечение переломов голени в большинстве случаев оперативное, так как часто не удаётся добиться адекватного сопоставления костных фрагментов и избежать вторичной деформации в гипсе. Кроме того длительные сроки иммобилизации (12 недель и более) приводят к формированию контрактур в смежных суставах, выраженной мышечной атрофии, что значительно затрудняет последующую реабилитацию.

Хирургическое лечение переломов голени чаще всего протекает по одному из следующих сценариев: закрытая репозиция, остеосинтез штифтом с блокированием, открытая репозиция, остеосинтез пластиной и винтами, а также лечение открытых переломов аппаратами внешней фиксации. Возможно использование нескольких техник одновременно в комбинации или последовательный переход от одной техники к другой.

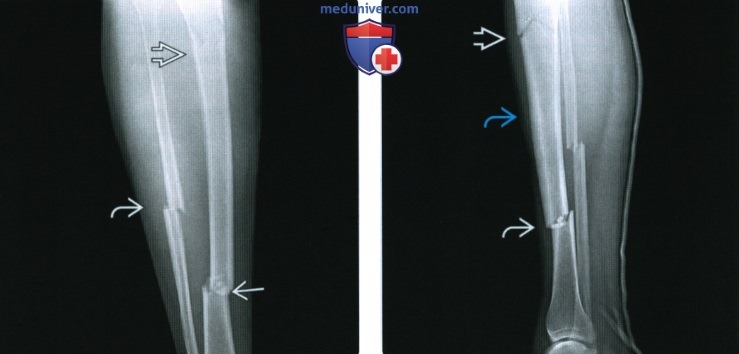

Клинический пример.

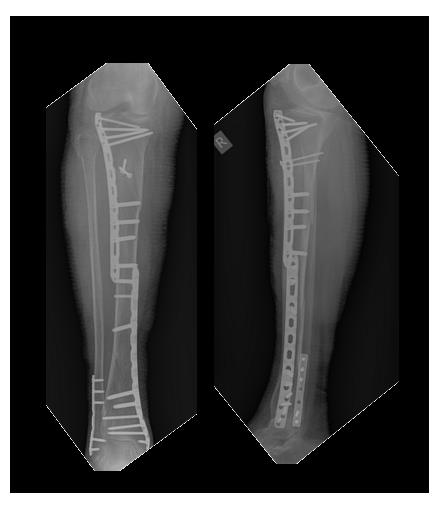

Пациент Г. 56 лет, упал на даче со стремянки, получил закрытый перелом обеих костей правой голени со смещением, госпитализирован в К+31 страховой компанией. В день поступления проведено полное предоперационное обследование пациента, наложено скелетное вытяжение, госпитализированв отделение.

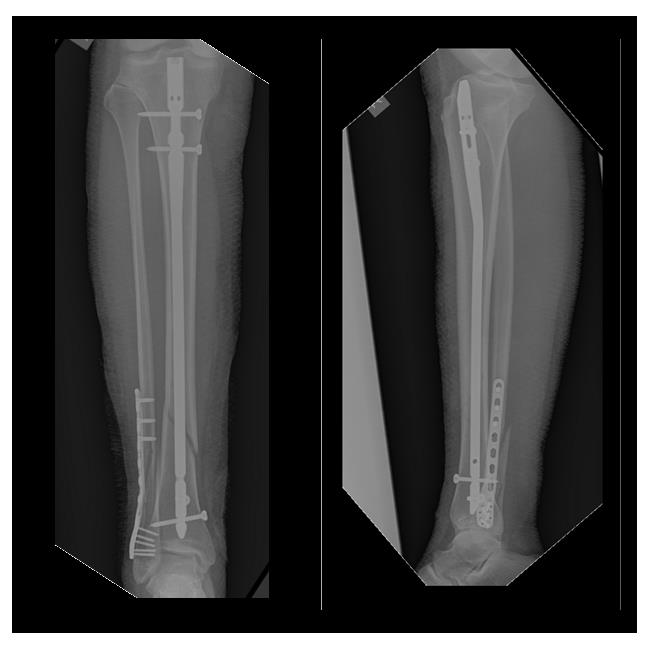

В тот же день выполнен остеосинтез перелома большеберцовой кости штифтом с блокированием, малоберцовой кости пластиной и винтами. Активизирован на вторые сутки. На третьи сутки в удовлетворительном состоянии выписан на амбулаторное долечивание.

Через 6 недель после операции разрешена осевая нагрузка на конечность. Перелом сросся через 12 недель после операции в удовлетворительном положении.

Пациент полностью активизирован, ходит без дополнительной опоры не хромая, боли не беспокоят. Внимательный читатель сможет заметить

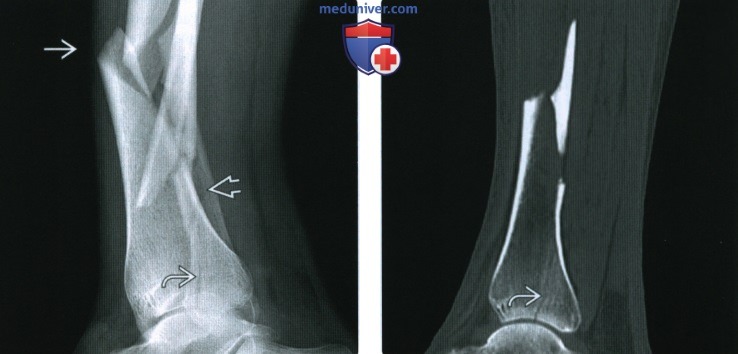

Второй клинический пример.

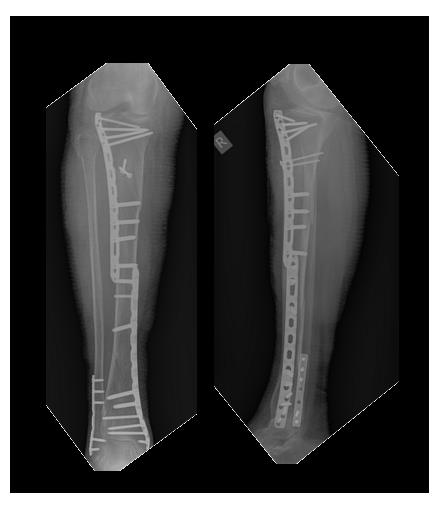

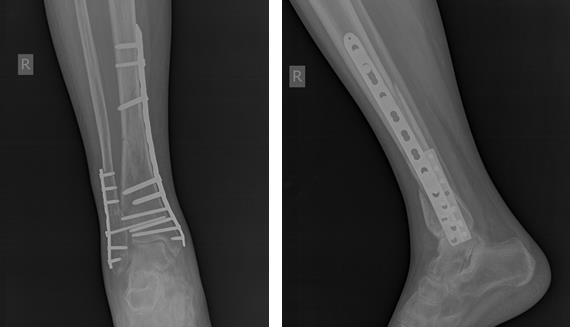

Пациентка Б. 62 лет, страдающая остеопорозом, получила перелом обеих костей правой голени в нижней трети в январе 2017 года. После предоперационного обследования в день обращения выполнен остеосинтез перелома 2 пластинами. Пациентка выписана через 4 дня после обращения.

Рентгенконтроль после операции.

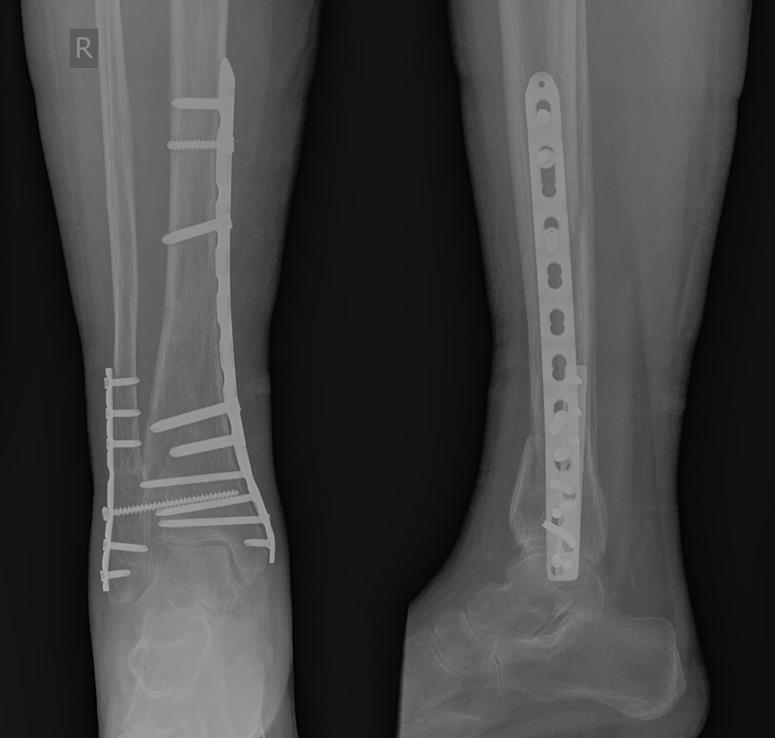

Рентген-контроль через 3 месяца после операции, определяется консолидация переломов.

Рентгенконтроль через 6 месяцев после травмы, определяется полная консолидация переломов.

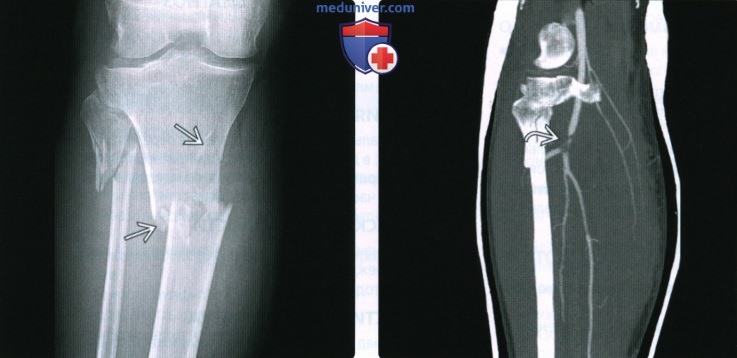

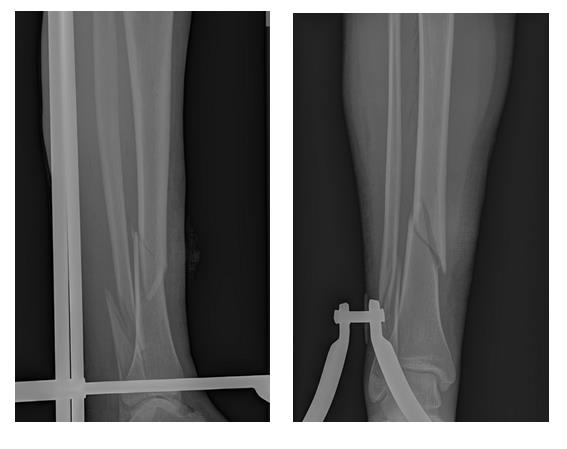

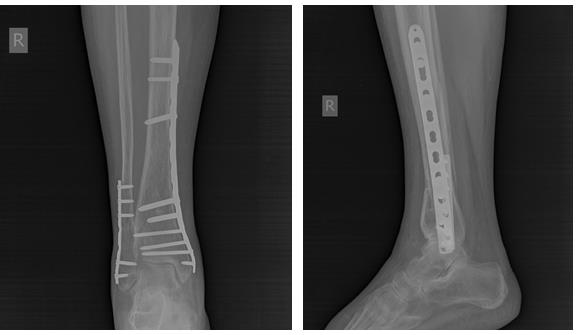

Но на этом злоключения нашей пациентки не закончились. Повторная травма, падение в быту на область правого коленного сустава. Рентгенограммы при обращении. Определяется оскольчатый перелом верхней трети правой голени.

После предоперационного обследования на 2-й день после госпитализации выполнена операция, открытая репозиция, остеосинтез перелома верхней трети большеберцовой кости пластиной и винтами. Пациентка выписана на 5 день после госпитализации в удовлетворительном состоянии.

Переломы консолидировались, пациентка проходит лечение по поводу тяжёлого остеопороза у эндокринолога.

Источник

Рентгенограмма, КТ при переломе диафизов большеберцовой и малоберцовой костейа) Определения: б) Визуализация: 1. Общая характеристика:

2. Рентгенография при переломе диафизов большеберцовой и малоберцовой костей: 3. КТ при переломе диафизов большеберцовой и малоберцовой костей:

в) Дифференциальная диагностика перелома диафизов большеберцовой и малоберцовой костей: 1. Патологический перелом: 2. Стрессовый перелом: г) Патология: 1. Общая характеристика: 2. Стадирование, степени и классификация перелома диафизов большеберцовой и малоберцовой костей: д) Клинические особенности: 1. Демография: 2. Течение и прогноз: е) Список использованной литературы: – Также рекомендуем “Признаки перелома у ребенка начинающего ходить” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 31.10.2020 |

Источник

Содержание статьи

Перелом голени – нарушение целостности обеих костей, малой и большой берцовой, которые соединяют бедро с дистальным отделом нижней конечности. Тяжелая травма чаще всего бывает следствием дорожно-транспортных происшествий. Повреждение вызывает острую боль, деформацию голени, а также патологическую подвижность в месте разлома. Характер и степень определяется рентгенографией, лечение длительное, с применением специальных металлических конструкций.

Описание травмы

У каждого десятого пострадавшего с подозрением на нарушение целостности костей диагностируется перелом голени. Это тяжелая травма, которая может сопровождаться значительной кровопотерей, а также повреждением мышц и сухожильно-связочного аппарата.

Голенью называется часть нижней конечности, которая состоит из двух трубчатых костей: большеберцовой, которая является более крупной и несет основную нагрузку, и малоберцовой. В верхней части с коленным суставом кости голени соединяются посредством мыщелков, а в области голеностопного сочленения связками. Около стопы на обеих костях есть щиколотки, из которых формируется «вилка», обхватывающая голеностоп и обеспечивающая его стабильность.

Разлом костей может произойти в любой их части, к тому же суставные поверхности костей не являются исключением.

Перелом может осложняться:

- разрывом сосудов и нервных стволов

- повреждением мышечных волокон;

- нарушением целостности капсулы сустава;

- разрывом связок, сухожилий;

- повреждением мениска.

Разновидности

В травматологии существует большая классификация переломов голени. В первую очередь при осмотре бросается в глаза состояние кожных покровов. Если раневой поверхности, оголяющей мышцы и кости, нет, значит, перелом закрытый, в противном случае фиксируется открытое повреждение.

Учитывая локализацию линии разлома:

- перелом эпифиза костей внутри сустава;

- разрушение большой или малой берцовой кости в средней ее части, чаще встречается изолированное повреждение большеберцовой, реже одновременный перелом всей голени;

- нарушение целостности лодыжек.

По степени тяжести можно выделить перелом со смещением и без него. В большинстве случаев наблюдается более сложная травма со смещенными отломками. Это объясняется расположением в этой части ноги икроножной мышцы, которая является достаточно крупной, и может по инерции спровоцировать расхождение сломанной кости.

По виду разлома:

- поперечные с перпендикулярным расположением линии повреждения;

- продольный – проходит параллельно с костью;

- косой – повреждение происходит под углом;

- оскольчатый – раздробленная кость с образованием мелких фрагментов;

- винтообразный – при спиралевидной траектории силового воздействия.

Кроме того, перелом голени может быть множественным, когда кости ломаются в двух и более местах. При комбинированных травмах – сочетаться с переломами других костей (грудной клетки, черепа и другими), а также осложненные, когда повреждаются и внутренние органы, сосуды, нервы.

Причины

Чаще всего травма случается при воздействии на голень силы, которая превышает характеристики прочности костей. Предрасполагающими внешними факторами чаще выступают следующие ситуации:

- Падение во время катания на лыжах, коньках, роликах, когда вес тела переносится в боковую сторону, а стопа остается в правильном положении;

- Прямой удар по наклонной траектории;

- Падение с высоты с приземлением на бок;

- Дорожно-транспортные происшествия, когда пострадавший пешеход, диагностируется «бамперный» перелом, что обусловлено расположением бампера автомобиля на высоте голени человека;

- Перелом «блондинки» – повреждение лодыжки при падении на высоких каблуках.

Для пожилых людей иногда достаточно незначительного травматического воздействия. Это обусловлено снижением прочности костной ткани при возрастных изменениях с вымыванием кальция или остеопорозом.

Симптоматика

Клиническая картина развивается сразу после травмы. В момент разлома кости появляются характерные симптомы:

- Интенсивная боль, которая усиливается при пальпации кости, а также в момент возникновения отека;

- Отечность вокруг места повреждения может иметь различную интенсивность;

- Во время травматизации больной слышит щелчок, а впоследствии при пальпации скрежетание отломков костей (крепитация);

- В месте травмы видны отломки костей, через открытую рану – при открытом переломе, выступающие под кожным покровом, если закрытое повреждение;

- Подкожная гематома обширного характера;

- При повреждении в коленном суставе – гемартроз (кровоизлияние в суставную сумку);

- В месте травмы – патологическая подвижность;

- Голень неестественно деформируется;

- Невозможность опереться на ногу и самостоятельно передвигаться.

Эпифизарные переломы отличаются менее болезненным проявлениям. Но при такой травме часто появляются признаки воспалительной реакции: покраснение и опухание колена, локальное повышение температуры тела, нарушение подвижности.

Открытые переломы в большинстве случаев сопровождаются кровотечением. При этом при повреждении артерии, кровь ярко-красного цвета бьет фонтаном, если нарушена целостность венозного сосуда – темно-вишневая струя крови.

При сложных травмах возможно развитие травматического шока. При этом общее состояние резко ухудшается – происходит выраженное снижение артериального давления, головокружение, состояние коллапса. Большая кровопотеря сопровождается общей слабостью, в некоторых случаях обмороком.

Первая помощь

Если травма произошла, и внешние признаки указывают на перелом голени, проводятся неотложные мероприятия:

- больного уложить, осмотреть травмированную ногу;

- при наличии кровотечения, наложить кровоостанавливающий жгут;

- при открытой раневой поверхности, обработать ее антисептическим раствором (3% перекисью водорода), сверху прикрыть стерильной марлевой салфеткой;

- ногу иммобилизовать с помощью шины или подручных средств, зафиксировав коленный и голеностопный сустав, при отсутствии подходящих предметов – можно прибинтовать травмированную конечность к здоровой;

- дать обезболивающее – Баралгин, Кеторол;

- вызвать «скорую помощь» или доставить самостоятельно в травматологический пункт.

Диагностика

Уточнением характера повреждения голени занимается травматолог. В первую очередь проводится внешний осмотр и уточнение обстоятельств и времени травмирования. Полное представление о переломе можно получить с помощью рентгенографии. По снимку доктор составляет описание травмы, уточняя вид и тяжесть перелома голени. После чего принимается окончательное решение о способе лечения.

Лечение перелома

Полный перечень терапевтических процедур составляется с учетом всех сопутствующих повреждений. При несложных переломах достаточно консервативного лечения сопоставлением отломков усилием рук и фиксации их в правильном положении наложение гипсовой лонгеты или использованием полимерных бинтов.

Из лекарственных средств назначают:

- НПВП для снятия болевого синдрома и воспаления – Кетопрофен, Индометацин;

- антибиотики при открытом переломе – Эритромицин, Ампициллин.

Перед иммобилизацией проводится репозиция (соединение частей костей) закрытым или открытым способом. Если для исправления травмы со смещением требуется операция, фиксация кости проводится специальной металлической конструкцией.

Если перелом голени не поддается консервативной терапии, назначается хирургическое лечение:

- Репозиция наружным способом через кожные покровы с закреплением кости спицами.

- Соединение частей кости с введением спиц во время операции, которая проводится открытым способом.

- Внедрение в костную структуру аппарата Илизарова или других конструкций.

В дальнейшем ход формирования костной мозоли контролируется рентгеновскими снимками. В этот период назначаются препараты кальция (Кальцемин) и хондропротекторы (Терафлекс, Артра) для улучшения обменных и регенерационных процессов.

Восстановление

Процесс сращения костей при переломе голени занимает разный промежуток времени:

- при простых неосложненных травмах – 2-3 месяца;

- сложные переломы заживают – 4-6 месяцев;

- травма открытого вида с повреждением кровеносных сосудов – до 12 месяцев.

На полное восстановление может уйти от 6 месяцев до 1 года. Скорость выздоровления зависит от не только от характера повреждения, но и то общего состояния здоровья.

Профилактика

Чтобы предотвратить перелом голени, нужно соблюдать правила безопасности в быту, на производстве, на улице, во время перехода проезжей части. Важно вести здоровый образ жизни и правильно питаться, что является профилактикой заболеваний, влияющих на прочность костной ткани. Регулярные занятия физкультурой укрепят мышечную ткань и повысят физическую выносливость. Если травмы избежать не удалось, своевременно пройти диагностику и следовать рекомендациям врача.

Источник