Срок иммобилизации при переломах плечевой кости

ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ

| Локализация перелома | Средние сроки иммобилизации |

| Переломы ключицы | 4 нед. |

| Переломы хирургической шейки плеча: | |

| А)вколоченный | 3 нед. |

| б)невколоченный | 5 нед. |

| Отрывной перелом большого бугорка | 4 нед. |

| Перелом диафиза плеча | 2,5 – 3 мес. |

| Перелом локтевого отростка | 1 мес. |

| Перелом диафиза костей предплечья | 2,5 -3 мес. |

| Перелом луча в типичном месте | 4-5 нед. |

| Перелом пястных костей | 4-5 нед. |

| Перелом фаланг пальцев кисти | 4 нед. |

| Перелом шейки бедра: | |

| а)медиальный | 6 мес. |

| б)латеральный | 3 мес. |

| Перелом диафиза бедра | 3,5 – 4 мес. |

| Перелом надколенника | 3-4 нед. |

| Перелом диафиза костей голени | 3-4 мес. |

| Перелом лодыжек: | |

| а) наружной | 3 нед. |

| б)внутренней | 1-1,5 мес. |

| в)пронационный | 6 нед. |

| г)супинационный | 6 нед. |

| Перелом таранной кости | 3-4 мес. |

| Перелом пяточной кости | 3-4 мес. |

| Перелом плюсневой кости | 5-6 нед. |

| Перелом фаланг пальцев стопы | 3-4 нед. |

| Внутрисуставные переломы: а) головки плеча б) мыщелка плеча в) мыщелков бедра и голени | 1 мес. 1 мес. 1-1,5 мес. |

Примечание: при открытых (огнестрельных и неогнестрельных) переломах костей сроки иммобилизации бывают несколько большими.

Репозиция отломков.

Репозицией обеспечивают сопоставление отломков сломанной кости с устранением всех видов смещений. Репозиции подлежат переломы костей с клинически значимым смещением отломков. При удовлетворительном стоянии отломков (диастаз не превышает 2 мм), при вколоченных и компрессионных переломах репозиция может не выполняться.

Различают закрытую и открытую репозицию. Закрытая – это репозиция без обнажения места перелома, открытая – когда оперативным путем обнажают отломки в месте перелома и затем их сопоставляют.

Репозицию проводят одномоментно или постепенно. Сопоставить отломки одномоментно можно при различных переломах костей верхней и нижней конечностей, исключая винтообразные, косые и оскольчатые переломы бедренной и бодынеберцовой костей, так как напряжение мышц и состояние костных отломков препятствует этому. Постепенную репозицию чаше применяют при переломах бедренной и болыпеберцовой костей.

Одномоментного сопоставления достигают с помощью «ручной» репозиции, специальных приспособлений (ортопедический стол), аппаратами для внеочаговой чрескостной фиксации. Постепенного сопоставления отломков достигают скелетным вытяжением или аппаратами для внеочаговой чрескостной фиксации.

Все способы репозиции отломков основаны, прежде всего, на их растяжении путем вытяжения по оси проксимального отломка и противовытяжения. Образующийся диастаз между отломками позволяет устранить все иды смешения и сопоставить пери-фечический отломок по центральному

Различают два основных вида вытяжения: скелетное и накожное. При накожном вытяжении осуществляют закрепление на коже необходимых приспособлений клеем или липким пластырем. При этом допустим груз не более 2 кг.

Правила наложения мягкотканного вытяжения:

1. вытяжение должно быть применено с первых суток, чтобы

не допустить спастическую ретракцию мышц;

2. липкопластырь приклеивают к коже вдоль всей длины сегмента конечности (независимо от места перелома) и с обеих сторон;

3. направление вытяжения должно совпадать с продольной осью кости;

4. суставы должны быть свободными и находиться в средне-физиологическом положении;

5. конечность, фиксированная вытяжением, должна располагаться выше остальных частей тела.

Липкопластырное вытяжение широко используется в хирургии новорожденных и в детской хирургии в целом. Вместо липкого пластыря модно использовать также, полости клеевой повязки или специальные манжеты. При переломах шейных позвонков для вытяжения применяют петлю Глиссона.

Тяга за мягкие ткани удобна, однако не позволяет осуществить тракцию необходимым грузом. Кроме того, липкий пластырь и клеол вызывают раздражение кожи, а манжеты – нарушение кровообращения. Мягкотканое вытяжение невыполнимо при открытых переломах.

Скелетное вытяжениеявляется функциональным методом лечения. Основными принципами скелетного вытяжения являются расслабление мышц поврежденной конечности и постепенность нагрузки с целью устранения смещения костных отломков и их иммобилизации.

Для скелетного вытяжения чрескостно проводят стальную спицу через дистальный метафиз бедра, бугристость болыпеберцовой кости (при переломах костей таза, бедра), через пяточную кость (при переломах костей голени) и локтевой отросток (при переломах плеча). Спицу фиксируют в дуге. Закрепляют трос за дугу и навешивают груз. При лечении переломов бедра применяют груз 8-18 кг, костей голени — 3-8кг. После достижения сопоставления отломков груз уменьшают.

Использование вытяжения имеет ряд существенных недостатков: во-первых, во время вытяжения раненого нельзя эвакуировать, во-вторых, метод постоянного вытяжения не обеспечивает полной неподвижности костных отломков, его трудно осуществить у психически больных и неуравновешенных пациентов; в-третьих, длительное пребывание больного в постели в состоянии гиподинамии приводит к функциональным изменениям в сердечно-сосудистой системе, органах дыхания и желудочно-кишечного тракта, что может привести, особенно у пожилых больных, к тяжелым осложнениям.

Дистракционно-компрессионный аппарат Илизарова

Репозицию с помощью аппаратов внеочагового чрескостного остеосинтеза можно теоретически выполнять при любом виде переломов. Путем изменения положения колец (полуколец) аппарата с помощью их перемещения по стержням, применения выносных и боковых планок, перемещения спиц в аппарате, использования спиц с упорными площадками можно поставить отломки, предварительно создав, а затем ликвидировав диастаз между ними. Однако такая репозиция отломков весьма трудоемка, требует многократно-рентге-нологического контроля и много времени.

Открытая репозиция— оперативный метод лечения переломов. Производится под визуальным контролем положения отломков при открытых, а также при операции остеосинтеза по поводу закрытых переломов. При открытой репозиции, особенно закрытого перелома, всегда ухудшаются условия для последующего сращения отломков: дополнительно повреждаются окружающие перелом мягкие ткани, надкостница, костный мозг, нарушаются кровоснабжение и иннервация костной ткани отломков.

Обездвиживание отломков.

Одним из важнейших принципов лечения переломов является обеспечение неподвижности костных отломков для развития полноценной костной мозоли и быстрой консолидации перелома.

Для этого могут использоваться различные методы фиксации костных отломков между собой (очаговый и внеочаговый остеосинтез) либо иммобилизации (обездвиживания) самой поврежденной конечности (гипсовая повязка, лечебные шины, скелетное вытяжение).

При выборе метода фиксации отломков костей учитывают состояние больного, его возраст, локализацию и характер перелома, а также имеющиеся осложнения, а при лечении открытых переломов – обширность повреждений кожных покровов и мягких тканей, характер раны, ее загрязненность и время, протекшее после ранения.

При переломах без смещения отломков или с незначительным смещением, а также после успешной одномоментной репозиции поперечных или близких к ним переломов отломки фиксируют гипсовыми повязками:

- Берут равные пропорции гипса и воды и смешивают. Кашицеобразная масса через 6-7 минут должна застыть и затвердеть; образовавшаяся пластинка из гипса должна ломаться, но не крошиться.

- Гипс и воду в соответствии 1:1 смешивают и изготовляют шарик; через 7-10 минут он должен затвердеть и не разбиваться при падении с высоты 1 метра;

- Если гипс оказался недостаточно хорошим, следует попытаться улучшить его следующим образом:

- При наличии комков или крупинок просеивают гипс через сито или марлю.

- Прокалить гипс при температуре 120°С. Чтобы не перегреть гипс, применяют в целях контроля зеркальную пробу: во время нагревания держат зеркало (зеркальной стороной вниз) над сушащейся массой гипса. Пока выделяются водяные пары, зеркало представляется запотевшим. Как только запотевание исчезает – это показывает, что гипс свободен от водяных паров и тогда нагревание прекращают.

Если гипс отсырел, можно усилить его способность плотнеть, примешивая к нему специальные вещества ускорители:

– сернокислый калий;

– слабый раствор NaCl при температуре в 100°С;

– сернокислый натрий;

– нашатырь;

– углекислый глинозем или квасцы (от 5 до 8 г на 1 литр). Чтобы замедлить застывание гипса, принимают так называемые замедлители:

– насыщенный раствор NaCl;

– столярный клей;

– желатин;

– глицерин;

– декстрин;

– холодная вода.

Демпферное вытяжение. Это принципиально новый вид скелетного вытяжения, когда между скобой и блоком вставляется пружина, которая демпферирует (гасит) колебание силы вытяжения. Пружина, постоянно находящаяся в растянутом состоянии, обеспечивает покой перелому и исключает рефлекторное сокращение мышц.

Достоинством демпферного вытяжения является также отсутствие необходимости противотяги, т. е. поднятия ножного конца кровати. Колебания при демпферном устройстве вытяжения также гасят капроновая нить для подвески груза и шарикоподшипниковые блоки.

Демпферноескелетноевытяжение

Источник

Перелом – нарушение целости кости под влиянием одномоментного действия травмирующей силы. При переломе кости в зоне травмы возникает очаг ирритации, который приводит в действие механизмы репаративной регенерации – заживления костной раны (мозолеобразование). Процесс заживления перелома протекает стадийно. Клинически различают четыре стадии сращения кости после перелома.

I стадия – первичное «спаяние» отломков (в первые 3-10 дней). Отломки подвижны и легко смещаются.

II стадия – соединение отломков посредством мягкой мозоли (через 10-50 дней и более после травмы).

III стадия – костное сращение отломков (через 30-90 дней после травмы). Окончание этой стадии характеризуется отсутствием эластичности в области повреждения и безболезненностью при приложении некоторой силы. К концу этого периода рентгенологически определяется сращение костных отломков, что служит показанием для прекращения иммобилизации.

IV стадия – функциональная перестройка кости. Клинически и рентгенологически выявляются признаки прочной консолидации отломков зрелой костью.

Лечение переломов (общие принципы)

Основная задача любого метода лечения переломов не только сращение отломков, но и функциональное восстановление. Главный принцип лечения переломов можно сформулировать таким образом: функциональный результат через анатомический.

Общие принципы лечения переломов:

выбор метода лечения перелома определяется общим состоянием больного, его возрастом, характером и локализацией повреждения;

репозиция отломков обеспечивает восстановление длины и формы конечности, создает предпосылки для быстрейшего сращения и наиболее полного восстановления функции;

вправленные отломки должны находиться в фиксированном положении до костного сращения;

принципы функционального (средствами ЛФК) и анатомического восстановления при лечении переломов взаимосвязаны и взаимозависимы; их противопоставление недопустимо.

Неподвижность в зоне повреждения может быть достигнута тремя основными методами: фиксационным, экстензионным и оперативным.

Фиксационный метод – наложение на поврежденную конечность фиксирующей повязки (гипсовой или изготовленной из полимерных материалов). Показание к применению этого метода: переломы з смещения, переломы со смещением, после репозиции которых ломки можно удержать с помощью повязки (например, перелом лучевой кости в метадиафизарной области, многие переломы лодыжек и др.).

Экстензионный метод – растяжение поврежденного сегмента конечности с помощью систем постоянного вытяжения. При этом различают двe фазы: репозиционную и ретенционную. Во время 1-й фазы – репозиционной (ее продолжительность от нескольких часов до нескольких суток) – добиваются сопоставления отломков, устраняя все виды смещения с помощью грузов. После этого наступает 2-я фаза – ретенционная: несколько уменьшив грузы, а следовательно, силу вытяжения, удерживают отломки до появления сращения, избегая при этом как перерастяжения, так и рецидива смещения костных фрагментов.

Оперативный метод:

а) открытое, через операционную рану, сопоставление отломков и скрепление их тем или иным способом (винтами, интрамедуллярным или кортикальным металлическими фиксаторами и др.);

б) закрытая репозиция и удержание отломков в сопоставленном положении с помощью дистракционно-компрессионных аппаратов.

В соответствии с характером повреждения и этапами лечения больших весь курс реабилитации условно подразделяют на три периода: имобилизации, постиммобилизационный и восстановительный.

Период иммобилизации – время, в течение которого происходит костное сращение: в среднем через 60-90 дней после травмы.

Сроки иммобилизации и нетрудоспособности при переломах и вывихах опорно-двигательного аппарата (средние данные)

| Сроки нетрудоспособности | ||

сроки | труд | труд без физической | |

Перелом ключицы | 4-5 нед | 1,5-2 мес | 1-1,5 мес |

Перелом шейки или тела лопатки | 4-5 нед | 2-2,5 мес | 1,5-2 мес |

Перелом шейки плеча: вколоченный; | 3-4 нед | 1,5-2 мес | 1-1,5 мес |

Диафизарный перелом плеча | 8-10 нед | 3-3,5 мес | 2,5-3 мес |

Надмыщелковый перелом плеча | 3-4 нед | 2-3 мес | 1,5-2 мес |

Перелом мыщелка плеча | 2-3 нед | 2-2,5 мес | 1,5-2 мес |

Отрыв надмыщелкового возвышения | 2 нед | 1,5 мес | 1 мес |

Перелом локтевого отростка | 4 нед | 1,5-2 мес | 1-1,5 мес |

Перелом головки или шейки лучевой | 2-3 нед | 1,5-2 мес | 1-1,5 мес |

Перелом диафиза локтевой или лучевой | 4-5 нед | 2-2,5 мес | 1,5-2 мес |

Диафизарный перелом обеих костей предплечья | 6-8 нед | 2,5-3 мес | 2-2,5 мес |

Перелом лучевой кости в типичном месте | 3-4 нед | 1,5-2 мес | 1-1,5 мес |

Перелом ладьевидной кости | 6-8 нед | 2,5-3 мес | 2-2,5 мес |

Перелом пястной кости | 3-4 нед | 1,5 мес | 1 мес |

Перелом фаланги | 2 нед | 1,5 мес | 3-4 нед |

Внутрисуставный перелом шейки бедра: | 2-3 мес | 5-6 мес | 4-5 мес |

Внесуставный перелом шейки бедра | 3 мес | 5-6 мес | 4-5 мес |

Диафизарный перелом бедра | 3 мес | 5-6 мес | 4-5 мес |

Внутрисуставные переломы коленного сустава | 1-1,5 мес | 4-5 мес | 3-4 мес |

Переломы надколенника без смещения | 1 мес | 1,5 – 2 мес | 1-1,5 мес |

Перелом большой берцовой кости: | 2 мес | 4-5 мес | 3-4 мес |

Перелом лодыжек: | 1 мес | 1,5-2 мес | 1-1,5 мес |

Перелом таранной или пяточной кости | 3 мес | 4 мес | 3,5 мес |

Перелом костей предплюсны | 1 мес | 2 мес | 1,5 мес |

Перелом плюсневых костей | 3 нед | 2-2,5 мес | 1,5-2 мес |

Перелом тела позвонка: | 2 мес | 3-4 мес | 2,5-3 мес |

Перелом поперечного или остистого отростка | 2 нед | 1-1,5 мес | 1 мес |

Изолированный перелом отдельных | 3-4 мес | 1,5-2 мес | 1-1,5 мес |

Перелом лобковой и седалищной костей: | 1,5-2 мес | 2,5-3 мес | 2,5-3 мес |

Вертикальный перелом | 2-3 мес | 4-5 мес | 3-4 мес |

Вывих нижней челюсти | 5 дней | 1-2 нед | 1-2 нед |

Вывих плеча | 1-2 нед | 1,5 мес | 3-4 нед |

Вывих предплечья | 7 дней | 4 нед | 2-3 нед |

Вывих большого пальца | 2 нед | 4 нед | 2-3 нед |

Вывих бедра | 3 нед | 1,5 мес | 1 мес |

Также в разделе: Восстановительное лечение при повреждениях опорно-двигательного аппарата:

Источник

Перелом плечевой кости – это травма, возникшая в результате приложенной силы, которую костная ткань не в состоянии была выдержать. Травма эта широко распространена. Часто встречается как у молодых людей, так и у лиц пенсионного возраста. Но у последних все же преобладает.

Статистика в зависимости от места локализации перелома следующая:

Проксимальные переломы составляют большую часть травм. Повреждения костей верхних отделов занимают лидирующие позиции и составляют около 7% всех переломов скелета человеческого тела.

Диафизарные переломы встречаются реже. На долю повреждения костей в средней части плеча приходится до 3% случаев.

Самыми редкими считаются дистальные переломы, то есть те, которые затрагивают нижние отделы плеча. На их долю приходится около 1 – 2%.

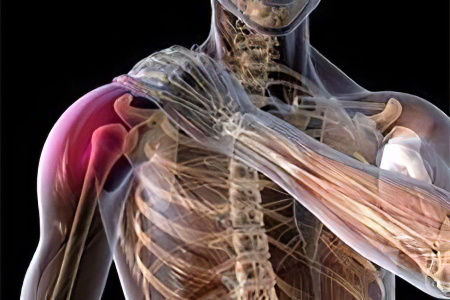

Если обращаться к анатомическому строению, то в состав плеча входят следующие кости:

Хирургическая шейка и головка кости находятся под суставной сумкой и являются её составляющими, относятся к так называемой «верхней» части плеча.

Самый длинный участок плеча – это его тело или диафиз.

За соединение с локтевым суставом отвечает нижняя часть плеча, которая носит название мыщелковая или дистальная область.

Содержание:

- Закрытый и открытый перелом плечевой кости

- Перелом плечевой кости со смещением

- Перелом плечевой кости без смещения

- Перелом большого бугорка плечевой кости

- Другие виды перелома плечевой кости

- Оскольчатый перелом плечевой кости

- Первая помощь при переломе плечевой кости

- Лечение перелома плечевой кости

- Иммобилизация при переломе плечевой кости

- Реабилитация после перелома плечевой кости

Закрытый и открытый перелом плечевой кости

Закрытый перелом

Закрытый перелом может произойти в верхнем отделе плеча. Там травме подвержена головка кости, малый и большой бугор, хирургическая и анатомическая шейка.

Симптомы, которые беспокоят пациента, получившего закрытое повреждение этой части, следующие:

Боль в области сустава.

Если травма носит вколоченный характер, то отек не слишком выражен, нарастает медленно. Боль усиливается при попытке активно подвигать конечностью. Пассивные движения не слишком ограничены.

Если при закрытом переломе наблюдается смещение, то чаще видна деформация руки, остальные симптомы, в том числе и боль проявляются ярче.

Если закрытый перелом плеча произошел в среднем отделе, то чаще всего причиной становится падение или удар по плечу. Травма может носить оскольчатый характер, может быть косой, поперечной и винтообразной. Перелом этой части нередко влечет за собой повреждение нервного пучка, а именно лучевого нерва. К тому же страдают плечевые артерии и вены.

К основным симптомам, позволяющим говорить о закрытом переломе тела плеча, относят:

Сильная боль.

Деформация, при наличии смещения.

Уменьшение длины конечности.

Крепитация отломков.

Отечность и гематома, которая может занимать обширную область, вплоть до кисти руки.

Движения ограничены преимущественно в локте и в плечевом суставе.

Если были повреждены нервы, то наблюдается нарушение движений пальцами и их чувствительность.

Кисть не удается удержать в приподнятом состоянии, она безвольно свисает.

Открытый перелом

К основным особенностям открытого перелома относятся:

На поверхности кожи будет видна открытая рана. Чаще всего сквозь нее проглядывает кость.

Имеется сильное кровотечение, остановить которое необходимо путем наложения жгута. Место его расположения – верхняя треть плеча.

Место раны обрабатывается любым подручным антисептиком, после чего показано наложение стерильной повязки.

Только после обработки и остановки кровотечения руку нужно обездвижить.

Перелом плечевой кости со смещением

Для перелома со смещением характерны следующие симптомы:

Возникновение резкой боли, которая появляется при попытке привести руку в движение или при прощупывании тела плечевой кости.

Припухлость, чаще с выраженной гематомой.

Невозможность совершения активных действий по отведению и поднятию конечности.

При активном прощупывании слышны крепитации.

Деформация видна даже в том случае, когда кости не прорвали мягкие ткани. Особенно если смещение отломков выраженное.

Окончательный диагноз можно будет поставить лишь после того, как врач увидит рентгеновские снимки, которые должны быть сделаны в двух проекциях. Если произошло выраженное смещение головки плеча, то прогноз неблагоприятный. Так как она будет испытывать дефицит питания, это приведет к её омертвлению или даже рассасыванию. Тем же опасны и переломы, линия которых проходит через бугры. Восстановление полноценного функционирования конечности бывает редко.

Когда травмируется хирургическая шейка, то смещение происходит по вколоченному типу с образованием скола. Отломок может сместиться вбок (когда перелом происходит при приведенном плече) или к середине (при отведенном плече). При этом решающий фактор в том, куда будет он направлен, играет не только положение плеча при получении травмы, но и сокращение мышц, которое происходит рефлекторно.

Важно не перепутать перелом со смещением и вывих плеча. Отличительная черта таких переломов – это возможность свободно двигать плечом (не в месте сустава), с помощью воздействия пассивной силы. Пружинящего эффекта не будет. Эти признаки особо актуальны для тучных людей, так как из плотной жировой прослойки проведение полноценного рентгеновского исследования может быть затруднено.

Перелом плечевой кости без смещения

Если во время перелома кости плеча не произошло смещения, то признаки перелома могут быть несколько смазаны:

В зависимости от места расположения травмы, человек будет ощущать боль: в верхней или в нижней части руки. Но её интенсивность не так выражена, как при переломе со смещение отломков. Усиливается она при попытке движения.

Отек может образоваться не сразу, а в течение нескольких часов. Это обуславливается тем, что мягкие ткани вокруг кости не будут повреждены отломками.

Гематома наблюдается, но проявляется она также спустя некоторое время, её размер и степень выраженности зависит от причины перелома.

Укорочение конечности не заметно без проведения специальных замеров.

Деформация руки отсутствует.

Важно правильно оказать первую помощь пострадавшему, чтобы не произошло смещения отломков, и травма не приобрела более серьезный характер. Чаще переломы костей плеча без смещения наблюдаются у детей, что обусловлено особенностями строения их костной ткани.

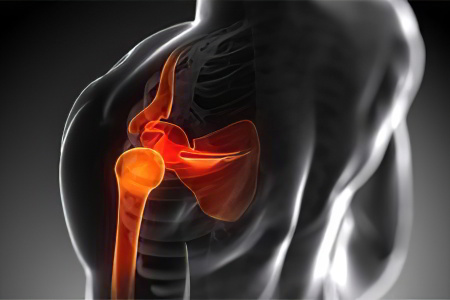

Перелом большого бугорка плечевой кости

Переломы большого бугорка плечевой кости не являются редкими. Если он был поврежден изолировано, то травма происходит по отрывному типу. Часто отрыву бугорка сопутствует вывих плеча. Из-за того, что к нему присоединяются мышцы, отвечающие за отведение плеча и его ротацию, то всегда происходит смещение оторвавшегося фрагмента за счет их силы натяжения.

Признаки отрыва большого бугорка следующие:

Отечность места травмы.

Боль, проявляющаяся локально, над плечевым суставом.

Нарушение подвижности плечевого сустава.

Из-за ретракции мышц происходит нарушение наружной ротации плеча. Это является одним из основных симптомов, указывающих на повреждение именно бугорка.

Если отвести руку невозможно абсолютно, то это является признаком повреждения сухожилий.

После перелома большого бугорка существует опасность того, что могут быть выражены нарушения движения в плечевом суставе. Это обусловлено повреждением надостной мышцы. Иногда возможность полного восстановления отсутствует.

Другие виды перелома плечевой кости

Отдельно следует сказать о переломе хирургической шейки, чрезмыщелковом и оскольчатом переломе. Каждый из них обладает определенными характеристиками. В лечении их нужно придерживаться определенной тактики.

Хирургический перелом плечевой кости

Если механизм получения травмы непрямой, то часто страдает хирургическая шейка плеча. Переломы делятся на аддукционные и абдукционные, в зависимости от того, в каком положении находится рука в момент повреждения. Первый возникает, если конечность приведена, а второй, если отведена. Когда рука находится в среднем положении, тогда чаще происходит внедрение дистального отломка в проксимальный. Это носит название хирургического вколоченного перелома.

Если рассматривать симптоматику данного вида травмы, то она следующая:

Боль будет локализована в месте перелома, становится интенстивнее при попытке совершить круговые движения.

Человеку дискомфортно держать конечность на весу, он старается её поддерживать под локоть.

Если предпринимаются попытки движения, то большой бугорок будет смещаться в сторону головки.

Возникает припухлость и наблюдается гематома.

При смещении будут слышны крепитации.

Наблюдается патологическая подвижность.

Плечо станет короче по сравнению со здоровым.

Опасен хирургический перелом шейки плеча тем, что в момент получения травмы часто происходит нарушение целостности сосудисто-нервного пучка. Эти же повреждения могут происходить и при неправильной репозиции. Данное нарушение приведет к тому, что функция руки не будет до конца восстановлена.

Чрезмыщелковый перелом плечевой кости

Подобные травмы являются редкостью, что обуславливается местом расположения кости. Повреждение считается внутрисуставным, это означает, что линия излома проходит по полости сустава. Она идёт поперечно, от одного мыщелка по направлению к другому.

К симптомам чрезмыщелковых переломов относят:

Болезненные ощущения, которые иррадируют в локоть и область предплечья.

Наличие припухлости. Иногда отек ярко выражен.

Если имеется смещение, то будет видна деформация данной области.

При попытке ощупывания слышен хруст.

Движения локтем если полностью не блокированы, то в значительной степени ограничены.

Характерной чертой для чрезмыщелкового перелома является травматизация плечевой артерии. Это повышает риск образования гангрены руки. Если артерия повреждена, то пульс на предплечье прощупать не получится.

Для того, чтобы были сломаны оба мыщелка, необходимо приложение внушительной силы. Это может быть падение на локоть с высоты, несчастные случаи на производстве, например, обвал шахты. На рентгеновском снимке видны чаще переломы, образующие букву V или Т.

Наружный мыщелок чаще ломается у детей. Смещение будет направлено кнаружи и кверху. Внутренний и наружный надмыщелки страдают редко и сопровождаются вывихом локтя.

Оскольчатый перелом плечевой кости

Самый тяжелый из всех видов перелома плеча – это оскольчатый, со смещением. Сложность заключается в том, что повреждаются не только нервы, но и кровеносные сосуды. Поэтому для лечения обязательно требуется хирургическое вмешательство.

Такая травма характерна для взрослого населения.

В зависимости от характера и места перелома, выделяют следующие типы оскольчатого повреждения плеча:

Перелом верхней части, он сопровождается отечностью и деформацией сустава. Для восстановления необходимо оперативное вмешательство, препятствием для которого может служить либо преклонный возраст, либо наличие тяжелого заболевания.

Перелом плеча в средней части опасен тем, что осколками может быть поврежден лучевой нерв, вены и артерии. Для их фиксации необходимо использование металлических штифтов или пластин, либо аппарат Илизарова.

Если травма произошла в нижней части плечевой кости и нет смещения осколков, то целесообразно наложение гипсовой повязки. При значительных смещениях осколков нужна операция.

Первая помощь при переломе плечевой кости

Первая помощь при травме заключается в следующем:

Для начала человека необходимо успокоить и предложить ему обезболивающее средство. В качестве анальгетика могут выступать: анальгин, нимесулид, кеторол. Если у человека наблюдается паника, то можно дать ему настойку валерианы, достаточно будет 20 капель, либо одну таблетку тазепама или триоказина. В качестве сердечно – сосудистого средства можно будет использовать валокордин или кордиамин.

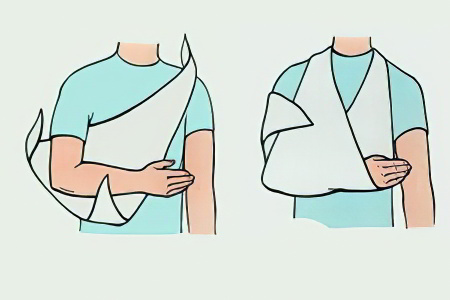

Затем нужно максимально ограничить движения руки. С этой целью проводится иммобилизация. В качестве подручных средств можно использовать небольшие дощечки. Одну из них следует плотно прибинтовать к плечу, а другую к предплечью. Если нет даже дощечек, то целесообразно уложить руку на косыночную повязку. Она перекидывается через неповрежденное плечо. При этом сгиб руки должен быть осуществлен под прямым углом в локте. Чтобы не произошло смещения, лучше всего такую повязку как можно туже привязать к телу.

При транспортировке желательно чтобы человек сидел.

Лечение перелома плечевой кости

Для лечения перелома плеча используются три метода: оперативный, консервативный, а также метод скелетного вытяжения. Если перелом не осложнен смещением или его возможно исправить, выполнив одномоментную репозицию, то достаточно бывает наложения гипса или иного фиксирующего средства.

Если рассматривать терапию по месту перелома, то можно выделить следующие особенности:

Лечение большого бугорка происходит путем наложения гипса, иногда он может быть дополнен отводящей шиной. Это необходимо для того, чтобы воспрепятствовать развитию тугоподвижности в суставе и гарантировать правильное сращение надостной мышцы. Если отломок бугорка сдвинулся с места, то его необходимо зафиксировать в правильном положении спицами или винтом. Спустя примерно 1,5 месяца конструкция будет снята.

Если хирургическая шейка была травмирована, но не произошло смещения, то можно обойтись наложением гипса на месячный срок. Когда требовалось вправление, и оно прошло успешно, то гипс придется проносить на две недели больше. Если вправить костные отломки не удалось, то необходимо оперативное вмешательство. Фиксация внутри кости осуществляется с помощью пластин. Если перелом произошел по вколоченному типу, то целесообразно использование либо отводящей подушки, либо специальной косынки. Срок лечения может быть продлен до 3 месяцев.

Когда перелом локализуется на теле плеча и наблюдается смещение, то самым распространенным способом его лечения являлось скелетное вытяжение. В обездвиженном положении человеку придется провести до месяца. После ещё на такой же временной отрезок будет наложен гипс. В последнее время метод скелетного вытяжения уходит на задний план, его замещает остеосинтез, который не приковывает человека на столь длительный срок к постели.

Чрезмыщелковые переломы практически всегда сопровождаются смещением отломков. Их сопоставление проводится под наркозом, а затем целесообразно наложение гипса на срок до двух месяцев.

Если в результате переломы были повреждены сосуды или нервы, то необходима специальная операция, которая заключается в наложении на них швов. Это увеличивает срок лечения и не всегда становится возможным полностью восстановить функциональные возможности конечности. Что касается лекарственных средств, то целесообразно использование препаратов кальция, а также анальгетиков и антибиотиков.

По теме: 12 народных способов для домашнего лечения

Иммобилизация при переломе плечевой кости

Когда требуется полная иммобилизация конечности, целесообразно наложение торако-брохиальной повязки.

Техника её наложения следующая:

Пострадавший должен сидеть на высокой табуретке, либо на столе. Его конечность нужно согнуть на 80 °C при травме верхней части плеча и на 45 °C при переломе нижних костей.

На туловище следует наложить слой ваты, который крепится с помощью бинтов.

Суставы руки, как-то: лучезапястный, локтевой и плечевой – также обкладываются ватой.

К туловищу горизонтально прикладываются гипсовые лонгеты, а по бокам они крепятся вертикально.

Один лонгет нужно переложить через плечо, которое было травмировано. Его следует прикрепить к телу бинтами.

?