Сроки иммобилизации при переломах костей голени

ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ

| Локализация перелома | Средние сроки иммобилизации |

| Переломы ключицы | 4 нед. |

| Переломы хирургической шейки плеча: | |

| А)вколоченный | 3 нед. |

| б)невколоченный | 5 нед. |

| Отрывной перелом большого бугорка | 4 нед. |

| Перелом диафиза плеча | 2,5 – 3 мес. |

| Перелом локтевого отростка | 1 мес. |

| Перелом диафиза костей предплечья | 2,5 -3 мес. |

| Перелом луча в типичном месте | 4-5 нед. |

| Перелом пястных костей | 4-5 нед. |

| Перелом фаланг пальцев кисти | 4 нед. |

| Перелом шейки бедра: | |

| а)медиальный | 6 мес. |

| б)латеральный | 3 мес. |

| Перелом диафиза бедра | 3,5 – 4 мес. |

| Перелом надколенника | 3-4 нед. |

| Перелом диафиза костей голени | 3-4 мес. |

| Перелом лодыжек: | |

| а) наружной | 3 нед. |

| б)внутренней | 1-1,5 мес. |

| в)пронационный | 6 нед. |

| г)супинационный | 6 нед. |

| Перелом таранной кости | 3-4 мес. |

| Перелом пяточной кости | 3-4 мес. |

| Перелом плюсневой кости | 5-6 нед. |

| Перелом фаланг пальцев стопы | 3-4 нед. |

| Внутрисуставные переломы: а) головки плеча б) мыщелка плеча в) мыщелков бедра и голени | 1 мес. 1 мес. 1-1,5 мес. |

Примечание: при открытых (огнестрельных и неогнестрельных) переломах костей сроки иммобилизации бывают несколько большими.

Репозиция отломков.

Репозицией обеспечивают сопоставление отломков сломанной кости с устранением всех видов смещений. Репозиции подлежат переломы костей с клинически значимым смещением отломков. При удовлетворительном стоянии отломков (диастаз не превышает 2 мм), при вколоченных и компрессионных переломах репозиция может не выполняться.

Различают закрытую и открытую репозицию. Закрытая – это репозиция без обнажения места перелома, открытая – когда оперативным путем обнажают отломки в месте перелома и затем их сопоставляют.

Репозицию проводят одномоментно или постепенно. Сопоставить отломки одномоментно можно при различных переломах костей верхней и нижней конечностей, исключая винтообразные, косые и оскольчатые переломы бедренной и бодынеберцовой костей, так как напряжение мышц и состояние костных отломков препятствует этому. Постепенную репозицию чаше применяют при переломах бедренной и болыпеберцовой костей.

Одномоментного сопоставления достигают с помощью «ручной» репозиции, специальных приспособлений (ортопедический стол), аппаратами для внеочаговой чрескостной фиксации. Постепенного сопоставления отломков достигают скелетным вытяжением или аппаратами для внеочаговой чрескостной фиксации.

Все способы репозиции отломков основаны, прежде всего, на их растяжении путем вытяжения по оси проксимального отломка и противовытяжения. Образующийся диастаз между отломками позволяет устранить все иды смешения и сопоставить пери-фечический отломок по центральному

Различают два основных вида вытяжения: скелетное и накожное. При накожном вытяжении осуществляют закрепление на коже необходимых приспособлений клеем или липким пластырем. При этом допустим груз не более 2 кг.

Правила наложения мягкотканного вытяжения:

1. вытяжение должно быть применено с первых суток, чтобы

не допустить спастическую ретракцию мышц;

2. липкопластырь приклеивают к коже вдоль всей длины сегмента конечности (независимо от места перелома) и с обеих сторон;

3. направление вытяжения должно совпадать с продольной осью кости;

4. суставы должны быть свободными и находиться в средне-физиологическом положении;

5. конечность, фиксированная вытяжением, должна располагаться выше остальных частей тела.

Липкопластырное вытяжение широко используется в хирургии новорожденных и в детской хирургии в целом. Вместо липкого пластыря модно использовать также, полости клеевой повязки или специальные манжеты. При переломах шейных позвонков для вытяжения применяют петлю Глиссона.

Тяга за мягкие ткани удобна, однако не позволяет осуществить тракцию необходимым грузом. Кроме того, липкий пластырь и клеол вызывают раздражение кожи, а манжеты – нарушение кровообращения. Мягкотканое вытяжение невыполнимо при открытых переломах.

Скелетное вытяжениеявляется функциональным методом лечения. Основными принципами скелетного вытяжения являются расслабление мышц поврежденной конечности и постепенность нагрузки с целью устранения смещения костных отломков и их иммобилизации.

Для скелетного вытяжения чрескостно проводят стальную спицу через дистальный метафиз бедра, бугристость болыпеберцовой кости (при переломах костей таза, бедра), через пяточную кость (при переломах костей голени) и локтевой отросток (при переломах плеча). Спицу фиксируют в дуге. Закрепляют трос за дугу и навешивают груз. При лечении переломов бедра применяют груз 8-18 кг, костей голени — 3-8кг. После достижения сопоставления отломков груз уменьшают.

Использование вытяжения имеет ряд существенных недостатков: во-первых, во время вытяжения раненого нельзя эвакуировать, во-вторых, метод постоянного вытяжения не обеспечивает полной неподвижности костных отломков, его трудно осуществить у психически больных и неуравновешенных пациентов; в-третьих, длительное пребывание больного в постели в состоянии гиподинамии приводит к функциональным изменениям в сердечно-сосудистой системе, органах дыхания и желудочно-кишечного тракта, что может привести, особенно у пожилых больных, к тяжелым осложнениям.

Дистракционно-компрессионный аппарат Илизарова

Репозицию с помощью аппаратов внеочагового чрескостного остеосинтеза можно теоретически выполнять при любом виде переломов. Путем изменения положения колец (полуколец) аппарата с помощью их перемещения по стержням, применения выносных и боковых планок, перемещения спиц в аппарате, использования спиц с упорными площадками можно поставить отломки, предварительно создав, а затем ликвидировав диастаз между ними. Однако такая репозиция отломков весьма трудоемка, требует многократно-рентге-нологического контроля и много времени.

Открытая репозиция— оперативный метод лечения переломов. Производится под визуальным контролем положения отломков при открытых, а также при операции остеосинтеза по поводу закрытых переломов. При открытой репозиции, особенно закрытого перелома, всегда ухудшаются условия для последующего сращения отломков: дополнительно повреждаются окружающие перелом мягкие ткани, надкостница, костный мозг, нарушаются кровоснабжение и иннервация костной ткани отломков.

Обездвиживание отломков.

Одним из важнейших принципов лечения переломов является обеспечение неподвижности костных отломков для развития полноценной костной мозоли и быстрой консолидации перелома.

Для этого могут использоваться различные методы фиксации костных отломков между собой (очаговый и внеочаговый остеосинтез) либо иммобилизации (обездвиживания) самой поврежденной конечности (гипсовая повязка, лечебные шины, скелетное вытяжение).

При выборе метода фиксации отломков костей учитывают состояние больного, его возраст, локализацию и характер перелома, а также имеющиеся осложнения, а при лечении открытых переломов – обширность повреждений кожных покровов и мягких тканей, характер раны, ее загрязненность и время, протекшее после ранения.

При переломах без смещения отломков или с незначительным смещением, а также после успешной одномоментной репозиции поперечных или близких к ним переломов отломки фиксируют гипсовыми повязками:

- Берут равные пропорции гипса и воды и смешивают. Кашицеобразная масса через 6-7 минут должна застыть и затвердеть; образовавшаяся пластинка из гипса должна ломаться, но не крошиться.

- Гипс и воду в соответствии 1:1 смешивают и изготовляют шарик; через 7-10 минут он должен затвердеть и не разбиваться при падении с высоты 1 метра;

- Если гипс оказался недостаточно хорошим, следует попытаться улучшить его следующим образом:

- При наличии комков или крупинок просеивают гипс через сито или марлю.

- Прокалить гипс при температуре 120°С. Чтобы не перегреть гипс, применяют в целях контроля зеркальную пробу: во время нагревания держат зеркало (зеркальной стороной вниз) над сушащейся массой гипса. Пока выделяются водяные пары, зеркало представляется запотевшим. Как только запотевание исчезает – это показывает, что гипс свободен от водяных паров и тогда нагревание прекращают.

Если гипс отсырел, можно усилить его способность плотнеть, примешивая к нему специальные вещества ускорители:

– сернокислый калий;

– слабый раствор NaCl при температуре в 100°С;

– сернокислый натрий;

– нашатырь;

– углекислый глинозем или квасцы (от 5 до 8 г на 1 литр). Чтобы замедлить застывание гипса, принимают так называемые замедлители:

– насыщенный раствор NaCl;

– столярный клей;

– желатин;

– глицерин;

– декстрин;

– холодная вода.

Демпферное вытяжение. Это принципиально новый вид скелетного вытяжения, когда между скобой и блоком вставляется пружина, которая демпферирует (гасит) колебание силы вытяжения. Пружина, постоянно находящаяся в растянутом состоянии, обеспечивает покой перелому и исключает рефлекторное сокращение мышц.

Достоинством демпферного вытяжения является также отсутствие необходимости противотяги, т. е. поднятия ножного конца кровати. Колебания при демпферном устройстве вытяжения также гасят капроновая нить для подвески груза и шарикоподшипниковые блоки.

Демпферноескелетноевытяжение

Источник

Перелом нижней конечности – распространенная проблема, возникающая в любом возрасте. Повреждения затрагивают разные кости. При их возникновении необходимо провести иммобилизацию с помощью шины.

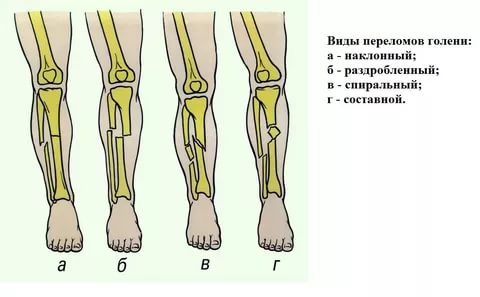

Виды травм

Существует несколько типов переломов. Каждый из них сопровождается клиническими симптомами, имеет характерные особенности и требует обязательного проведения иммобилизации перед транспортировкой.

Перелом со смещением

При сломанной голени нередко кость смещается с места. Это происходит, когда нога подвергается прямому поперечному ушибу. В результате формируются костные отломки, способные направляться в разные стороны.

Повреждение беспокоит человека проявлениями:

- Конечность становится меньше по длине.

- Голень начинает двигаться в направлении, не привычном для нее.

- Костные отломки, смещаясь, разрывают мышцы и кожу.

- В месте поражения образовывается ямка.

- Возникают болевые ощущения.

- Больной участок отекает.

- Двигательная активность снижается.

В большинстве случаев человек чувствует себя удовлетворительно при таком типе раны, но иногда у людей возникает травматический шок.

Повреждение без смещения

Тип перелома, при котором кость не смещается. Характеризуется появлением отломков. Травму чаще получают дети: их костные ткани отличаются наибольшей эластичностью.

Признаки:

- Отечность в поврежденном месте.

- Болевой синдром.

- Уменьшение длины ноги, но не такое сильное, как при ране со смещением. Выявляют изменение с помощью измерительных приборов.

- Образование гематомы.

- Трудности с передвижением.

- Наличие иррадиационного проявления. Если надавить на конечность в любом участке – боль проявиться там, где возникла рана.

При таком виде перелома нельзя ходить самостоятельно: отломки начнут двигаться, что приводит к тяжелому течению травмы и увеличению времени восстановления.

Открытый и закрытый тип

Клинические проявления при закрытых переломах:

- Подвижность поврежденной конечности ограничивается: пациенту не удается даже поднять ногу вверх.

- При попытке приподнять голень заметно выпячивание большой берцовой кости.

- При ощупывании слышится хруст.

Открытая травма происходит без повреждения мягких тканей, локализуясь во внутренней части. Травма голени может поражать внутреннюю часть суставов или область возле них.

При открытом переломе разрываются мышечные ткани. Повреждение сопровождается симптомами:

- Кровотечение.

- Наличие открытой раны с торчащими костями.

- Шоковое состояние.

- Ограничение двигательной активности.

- Болевой синдром резкого характера.

- Слабость в теле.

- Головокружение, обмороки.

Открытые травмы тяжелее всего поддаются лечению, потому что поражают нервные окончания и кровеносные сосуды, находящиеся рядом. Иногда врачи прибегают к удалению поврежденной области.

Как помочь пострадавшему?

При возникновении раны надо срочно оказать первую помощь. Она заключается в иммобилизации ноги. Последовательностью действий, которая поможет при травме конечности:

- Устранение болевого синдрома. В первую очередь пострадавшему дают средство, снимающее боль в туловище: «Пенталгин», «Анальгин». При наличии навыков выполнения инъекций лучше сделать укол: он подействует быстрее.

- Снятие одежды. С пораженной конечности следует убрать обувь. Это предотвратит нарушения кровотока. При наличии тесной одежды болезненность в ноге будет сильнее.

- Остановка кровотечения. Понадобится в случае открытого типа травмы. Края раны требуется обработать антисептическим средством. Для прекращения крупного кровотечения накладывают ватный или марлевый тампон на место перелома, а сверху — повязку. Делать это нужно не слишком туго. При кровоподтеках наложение тампона не требуется, достаточно обработать покров вокруг раны антисептиком.

- Фиксация поврежденной кости. Иммобилизация делается с помощью наложения шины. Обездвиживают конечность для того, чтобы при перевозке больного повреждение не усугублялось. Для иммобилизации при повреждении голени применяют лестничную или шину Дитерихса, подручные материалы, либо привязывают пораженную ногу к здоровой.

После проведения указанных мероприятий пациента отвозят в травматический пункт или вызывают «скорую».

Как оказать помощь ребенку?

При сломанной голени у детей первая помощь производится в той же последовательности, включая иммобилизацию. Травма у маленьких пациентов протекает иначе, чем у взрослых.

У детей кости срастаются легче, что объясняется хорошим кровообращением и ростом костной ткани. У ребенка возможно самостоятельное исправление костных отломков (бывает не всегда!). Это происходит потому, что кость в таком возрасте еще растет.

Транспортная иммобилизация

Чтобы транспортировать пострадавшего, необходимо провести иммобилизацию поврежденной ноги. С этой целью часто используют лестничную шину. Вместо нее можно применять твердые предметы. Их накладывают вдоль больной ноги. Шину фиксируют бинтом, ремнем, тканью.

При сломанной голени требуется производить иммобилизацию не только травмированного участка, но и других частей конечности. Поэтому шину накладывают так, чтобы она охватывала всю ногу от стопы до бедра. Применяется 2-3 лестничные шины. Перед тем, как приступать к наложению, шину следует отмоделировать.

При иммобилизации приспособление накладывают так, чтобы оно начиналось от подошвы, шло по боковым сторонам и задней наружной поверхности голени, а конец его приходился на среднюю треть бедра. Фиксация производится в области ступни до уровня пальцев, которые должны оставаться открытыми. Между ногой и шиной располагают ватно-марлевые валики.

При наложении возможны ошибки:

- Фиксация произведена с помощью задней транспортной шины, а боковые средства не использованы.

- Выбрана слишком короткая шина, которая не охватывает необходимую площадь конечности.

- Нет защиты костных выступов ватно-марлевыми прокладками.

Без транспортной иммобилизации при переломе костей голени перевозить пострадавшего не разрешается, даже если повреждение не обширное. В медицинском учреждении доктор проводит осмотр, рентгеновское исследование. Далее назначается оперативное вмешательство, в процессе которого восстанавливаются костные ткани, сшиваются кровеносные сосуды, если рана открытая.

После операции накладывают гипс. Срок реабилитации длится от месяца до года. Точное время зависит от тяжести повреждения, состояния и возраста больного. На протяжении этого периода пациенты пользуются костылями для передвижения, выполяют лечебную гимнастику.

Перелом – серьезная травма, требующая немедленной первой помощи. Когда осуществляется иммобилизация нижней конечности, должны быть соблюдены рекомендуемые правила, чтобы не усугубить положение пострадавшего.

Источник

Транспортная иммобилизация при переломах костей представляет собой главный способ оказания доврачебной помощи потерпевшему, позволяющий обеспечить неподвижность и фиксацию травмированного участка. Каковы правила и сроки иммобилизации? Как оказать грамотную помощь при разных видах травм?

Для чего необходима?

Иммобилизация при переломе — это фиксация и обеспечение максимальной неподвижности пострадавшему, отдельному участку тела, органу, в период транспортировки больного в лечебное учреждение. При помощи транспортной иммобилизации удается достичь следующих результатов:

- Предотвратить смещение фрагментов и осколков кости, снизить риски развития возможных осложнений.

- Уменьшить болевой синдром.

- Создать оптимальные условия, необходимые для комфортной и безопасной транспортировки потерпевшего в травмпункт.

Любые движения, совершаемые человеком с переломом, доставляют ему сильную боль и могут нанести серьезный вред здоровью, усложнить лечебный процесс. Костные обломки, локализованные в области перелома, могут травмировать кровеносные сосуды, мягкие ткани, спровоцировать развитие кровотечения, процессов инфекционного характера, болевого шока.

Любые движения, совершаемые человеком с переломом, доставляют ему сильную боль и могут нанести серьезный вред здоровью, усложнить лечебный процесс. Костные обломки, локализованные в области перелома, могут травмировать кровеносные сосуды, мягкие ткани, спровоцировать развитие кровотечения, процессов инфекционного характера, болевого шока.

Именно грамотная иммобилизация дает возможность минимизировать возможные риски и стабилизировать состояние больного до тех пор, пока ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Перекладывать, переносить больного до проведения иммобилизации категорически запрещено. Сроки иммобилизации при переломах могут варьироваться от 2–3 часов до нескольких суток, в зависимости от состояния потерпевшего и расстояния транспортировки до больницы.

Когда нужна помощь?

На присутствие перелома, требующего проведения иммобилизации, указывает наличие следующих характерных клинических признаков:

- Сильные болевые ощущения;

- Нарушение двигательной активности;

- Отечность поврежденного участка;

- Подкожные кровоизлияния, гематомы;

- Деформация поврежденной конечности, изменение формы и размеров;

- Патологическая подвижность кости в области травмы.

В случае открытого перелома наблюдается кровотечение, в раневой поверхности можно увидеть фрагменты кости, костные обломки. При наличии перечисленных выше симптомов необходимо оказать потерпевшему адекватную доврачебную помощь и как можно скорее доставить его в медпункт.

Большое значение имеет скорость и оперативность проведения иммобилизации: чем быстрее будет наложена шина, тем меньше риски смещения и проще процесс восстановления. Практика показывает, что грамотная и своевременная иммобилизация в несколько раз уменьшает необходимость в хирургическом вмешательстве.

Как оказать помощь?

В первую очередь, необходимо провести обезболивание, чтобы избежать развития болевого шока — состояния крайне опасного не только для здоровья, но и для жизни пострадавшего. Для этих целей используются обезболивающие препараты, анальгетики. Причем наиболее быстрый результат дает инъекционное введение.

К пораженному участку можно приложить ледяной компресс, с целью уменьшения болезненных ощущений, предотвращения гематом и отеков. При открытом переломе, прежде всего, потребуется остановить кровотечение. После этого проводится иммобилизация, позволяющая уменьшить болевой синдром и предотвратить возникновении шокового состояния.

Специалисты-травматологи выделяют следующие правила иммобилизации при переломах:

- Перед наложением шины больному необходимо ввести препарат-анальгетик.

- Когда перелому сопутствует открытая рана, необходимо обработать ее с помощью антисептического раствора, во избежание возможного инфицирования, после чего закрыть чистой стерильной повязкой.

- При наличии соответствующих показаний накладывается жгут, под который следует обязательно поместить записку с точным временем наложения, для предупреждения процессов некротического характера.

- Средства для иммобилизации накладываются поверх одежды или обуви. Не нужно снимать их с пострадавшего, это может спровоцировать дополнительное травмирование. В любом случае, на тех участках, где шина соприкасается с кожными покровами, необходимо подложить мягкую ткань, марлевую повязку. Это смягчает давление на суставы, снижает риски пережатия кровеносных сосудов, следовательно, и онемения, нарушения кровообращения, кровоснабжения поврежденного участка, обескровливания.

- Следует избегать слишком тугого бинтования шины, поскольку это чревато нарушением процессов кровообращения и развитием целого ряда опасных осложнений. Необходимо добиться фиксации, позволяющей обеспечить абсолютную неподвижность поврежденного костного участка и расположенных около него суставов.

- В процессе иммобилизации важно действовать точно и аккуратно, чтобы не сдвинуть, не сместить костные обломки.

- В случае выпячивания сломанной кости, необходимо накладывать шину с другой стороны, не предпринимая попыток исправления костной деформации, поскольку такие действия повышают риски развития шокового состояния.

- При необходимости, подгонку шины человек, оказывающий первую помощь, проводит на себе. Делать подобные манипуляции на потерпевшем категорически противопоказано, поскольку они могут привести к смещению костного участка и дополнительному травмированию мягких тканей. При этом шина моделируется с ориентиром на здоровую конечность больного.

- При наложении на верхние или нижние конечности шина должна захватывать суставы, локализованные выше и ниже травмированного участка.

- Пальцы рук или ног должны оставаться открытыми, чтобы была возможность контролировать процессы кровообращения в области повреждения.

- Необходимо стараться зафиксировать конечность в физиологическом, функциональном положении (исключение составляют травмы эпизифов, разрывы сухожилий).

- При наличии костных выступов рекомендуется проложить под шину ватный или же марлевый слой, для предупреждения пролежней, натертостей и т.д.

- В осенне-зимний период иммобилизованный участок нужно обязательно утеплить, чтобы предупредить возможное обморожение.

Специалисты рекомендуют проводить данную процедуру вдвоем — это более удобно и позволяет действовать максимально точно. Например, в процессе перекладывания больного помощник сможет придерживать травмированную конечность.

Неправильная иммобилизация, чрезмерное или же, напротив, недостаточное фиксирование может нанести серьезный вред потерпевшему.

Как проводится процедура?

Травматологи предлагают следующий оптимальный алгоритм проведения иммобилизации, которого следует придерживаться при оказании доврачебной помощи пациенту с переломами верхних или же нижних конечностей:

- Согнуть травмированную руку или ногу больного под прямым углом.

- В область подмышечной впадины или подколенный участок подложить мягкий тканевой валик.

- Наложить 2 шины, фиксируя одновременно локтевой, лучезапястный и плечевой сустав (голеностопный, коленный, тазобедренный). Прибинтовывать шину рекомендуется по направлению к центру.

- Переломанную руку подвесить на косынку.

Если по какой-то причине нет возможности подыскать подручных средств, подходящих в качестве шины, то поврежденную конечность рекомендуется просто прибинтовать к телу, обеспечив, таким образом, необходимую фиксацию.

В случае повреждений бедренной кости, шину следует накладывать с внутренней поверхности так, чтобы голеностопный и коленный суставы были максимально зафиксированы и неподвижны. В паховую область необходимо поместить тканевый валик. Вторую шину накладывают с наружной стороны, так чтобы голеностопный, коленный и бедренный сустав были хорошо, надежно зафиксированы.

Практически аналогичная техника используется при переломах голени. Шину тоже накладывают с внутренней и наружной поверхности, таким образом, чтобы зафиксировать колено и голеностоп. Если произошел перелом стопы, используется шина Крамера. Ее накладывают вплоть до верхнего участка голеностопного сустава. Ногу можно также туго прибинтовать к неповрежденной конечности, однако такая методика, в силу своей неэффективности, используется лишь в редких случаях.

При повреждениях ключичной кости руку потерпевшего подвешивают на косынку. Если по каким-то причинам нет возможности в течении часа обратиться в травмпункт, то рекомендуется наложение повязки, напоминающей по своему виду цифру 8, позволяющей отвести предплечье и зафиксировать его в таком положении.

В случае перелома ребер, требуется наложение фиксирующей повязки на область грудной клетки пациента. Проводить бинтование рекомендуется во время выдоха. Подобная иммобилизация позволяет минимизировать болезненные ощущения, значительно уменьшать риски травмирования мягких тканей.

Оказание помощи при тяжелых переломах

Предельную осторожность следует проявлять, проводя иммобилизацию при наиболее тяжелых и опасных травмах, к которым специалисты относят переломы тазовых костей и позвоночника. В первом случае пострадавшего следует уложить на спину, полусогнув его ноги и подложив мягкие тканевые валики в подколенную область.

При переломах позвоночника потерпевшего аккуратно кладут на жесткую поверхность, очень осторожно, чтобы избежать возможного перегиба позвоночного столба, а затем фиксируют его в неподвижном положении, используя для этих целей мягкие лямки. Под шею подкладываются тканевые валики.

Оказывая помощь потерпевшему с переломом позвоночного столба, следует соблюдать максимальную аккуратность, действовать точно, поскольку смещение позвонков, может стать причиной разрыва спинного мозга.

Что использовать для иммобилизации?

Современные средства для проведения иммобилизации представляют собой специальные шины, которые могут отличаться по своей конструкции и размерам. Обычно их используют с целью иммобилизации поврежденных рук или ног. Для производства шин используют следующие виды материалов:

- Проволоку.

- Стальную сетку.

- Дерево.

- Плотный картон.

- Пластиковые конструкции.

- Фанеру.

Если пострадавшему необходима длительная транспортная иммобилизация, то рекомендуется применение лонгет, гипсовых бинтов. Данного рода шины изготавливаются по индивидуальной схеме, обеспечивая максимальную фиксацию и плотное прилегание к туловищу. В тех ситуациях, когда специальных шин нет, используются подручные средства иммобилизации, такие как доски, картон, плотные прутья, бинты, куски ткани.

Матерчатые и тканевые повязки могут использоваться при переломах ключичной кости, лопаток, повреждениях шейного позвоночного отдела. Используется и ватно-марлевый воротник, который изготавливается из марлевой повязки, с толстым ватным слоем. Конструкция фиксируется при помощи бинтов. Данное средство обеспечивает состояние покоя шейного отдела и головы больного в процессе транспортировки.

Если под рукой отсутствуют какие-либо материалы для изготовления шины, то ткань можно применять с целью прибинтовывания травмированной конечности к здоровой или же туловищу пострадавшего, что позволяет обеспечить необходимую фиксацию в экстренных ситуациях.

Если есть возможность вызывать скорую помощь для транспортировки потерпевшего, не рекомендуется использовать самодельные шины. В данном случае, лучше дождаться приезда медиков.

Иммобилизация — необходимая мера оказания первой помощи потерпевшему в случае переломов и других видов травм. Применение шин и прочих конструкций фиксирует поврежденный участок, облегчает состояние пациента, предупреждает развитие возможных осложнений в ходе транспортировки в травматологическое отделение. Соблюдение основных правил и алгоритма иммобилизации позволяет минимизировать риски, предотвратить болевой шок и дополнительное травмирование, существенно облегчая последующий лечебный процесс и восстановление.

Источник