Судебно медицинская экспертиза при переломе ребер

Установление механизма переломов ребер имеет важное значение в секционной судебномедицинской практике.

Между тем в судебномедицинской литературе нет данных, которые позволяли бы достоверно дифференцировать переломы ребер от удара и от сдавления грудной клетки, т. е. прямые и непрямые переломы. Например, М. И. Райский указывает, что при прямых переломах концы сломанных ребер направлены внутрь, а при непрямых — кнаружи соответственно механизму их образования. Однако этот признак не может иметь решающего значения, так как при транспортировке трупа и манипуляциях, связанных со вскрытием грудной клетки, концы переломов смещаются.

Мы изучили особенности переломов наружной и внутренней пластинок ребер и убедились, что они нередко позволяют четко установить механизм перелома.

Переломы ребер как при ударе, так и при сдавлении грудной клетки обычно являются сгибательными — они возникают прежде всего на вершине выпуклой стороны дуги сгибания, а затем уже распространяются к вогнутой стороне. Это объясняется различной устойчивостью костной ткани к сдавлению и растяжению. Например, в средние годы жизни устойчивость к растяжению свежей компактной кости составляет приблизительно 9—12 кг на 1 мм2, в то время как устойчивость к сдавлению —

12—16 кг на 1 мм2 (Н. Matti). Поэтому выпуклая сторона дуги сгибания ребра подвергается растяжению и ломается прежде всего.

Края перелома обладают следующими характерными особенностями.

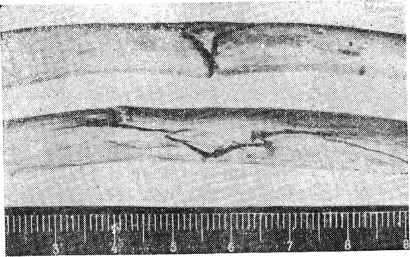

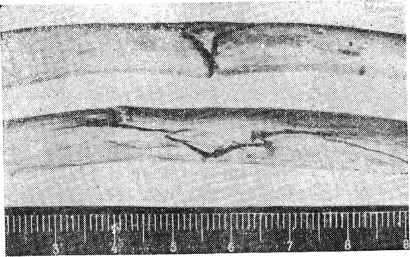

Со стороны выпуклости они ровные либо мелкозубчатые, но четкие, линия перелома либо прямая, либо зигзагообразная, но всегда отчетливая. Как правило, отмечается зияние, обусловленное возникновением перелома в результате растяжения костной пластинки. Подобный перелом при ударе образуется на внутренней пластинке ребра, при сдавлении грудной клетки — на наружной (рис. 1).

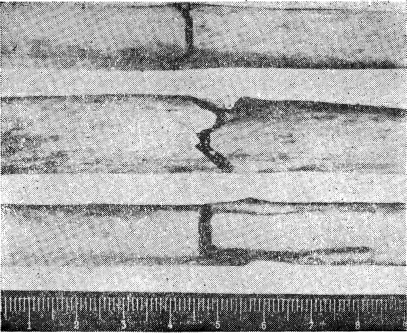

С вогнутой стороны края перелома обычно расщепленные, иногда с дефектами кости, линия перелома всегда зигзагообразная, нечеткая, зияние либо отсутствует, либо выражено неотчетливо. Подобный перелом при ударе образуется на наружной пластинке ребра, при сдавлении грудной клетки— на внутренней (рис. 2).

Помимо описанных особенностей краев переломов, следует остановиться на одном признаке, упоминания о котором мы не встретили в изученной нами литературе.

Как известно, при сгибательных переломах длинных трубчатых костей в результате сгибания кости нередко образуется типичный отломок треугольной формы, основанием обращенный к вогнутой стороне. По расположению этого отломка можно определить направление и место приложения действовавшей силы.

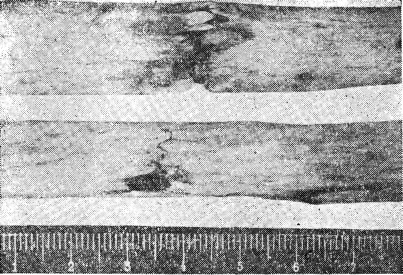

Точно так же при сгибательных переломах ребер линия перелома на одном из краев ребра нередко раздваивается, образуя угол, от-: крытый в вогнутую сторону (рис. 3). В противоположность переломам трубчатых костей при переломах ребер обычно не наблюдается образования полного отломка треугольной формы, так как указанное раздвоение линии перелома располагается в большинстве случаев только на одном из краев ребра. С нашей точки зрения, это объясняется спиральным изгибом ребра, в результате чего при сгибании последнего дуга сгибания бывает наиболее сильно выражена у одного из его краев. Вследствие этого не отмечается и полного отщепления треугольного отломка при сгибательных переломах ребер.

Рис. 1. Переломы внутренних пластинок при ударах (два верхних ребра) и перелом наружной пластинки при сдавлении грудной клетки (нижнее ребро).

Рис. 2. Переломы наружных пластинок ребер при ударах.

Рис. 3. Раздвоение линии переломов на боковых поверхностях ребер при ударах.

Таким образом, описанные особенности переломов наружной и внутренней пластинок, а также особенности расположения перелома в форме угла на одном из краев ребра дают возможность достаточно четко решать вопрос о механизме переломов.

Источник

Страницы работы

Содержание работы

судебно-медицинская оценка

механизмов переломов ребер, грудины, ключицы.

(методические рекомендации)

В судебно-медицинской практике установление

механизма переломов ребер, грудины, ключицы в ряде случаев вызывает

определенные трудности. Это связано с большим разнообразием факторов, влияющих

на формирование указанных переломов. К таким факторам относится не только

разнообразие орудий травмы, имеющих ограниченную или преобладающую

следообразующую поверхность, но и разнообразие в механизме воздействия ??удар,

сдавление, повторная травматизация, различное направление действия

травмирующей силы и т. д. Кроме того, большое влияние на формирование переломов

оказывают возраст потерпевшего, форма грудной клетки, тип расположения ребер,

степень окостенения реберных хрящей.

Неосторожные манипуляции эксперта при осмотре трупа

на месте его обнаружения, такие например, как грубая пальпация грудной клетки с

целью выявления переломов ребер, а также выявление переломов при исследовании

трупа путем сгибания-разгибания ребер (после удаления грудины и рассечения

межреберных мышц), могут образовать дополнительные повреждения. В этом случае

установление механизма переломов может быть ошибочным и привести, в конечном

счете, к неправильному установлению механизма травмы.

Для исследования ребра необходимо выделять (с

помощью реберных ножниц или пилы). Исследование следует проводить после

удаления мягких тканей с применением, в необходимых случаях, стереомикроскопии.

Определение формы грудной клетки

Определение формы грудной клетки производится путем

расчета ее индекса по формуле, предложенной А. М. Кашулиным (1974).

L

И гк = ——— х 100 %, где

А х В

И гк – индекс грудной клетки;

L – длина грудной клетки (акушерским циркулем

измеряется расстояние между верхней пластинкой первого ребра и наиболее

выступающей нижней точкой реберной дуги);

А – передне-задний диаметр (акушерским циркулем

измеряется расстояние между точкой в средней части грудины и остистым

отростком шестого грудного позвонка);

В – поперечный диаметр (расстояние между наиболее

отдаленными точками на уровне сосков).

Крайними формами грудной клетки являются плоская (тип

«А») – индекс 6,1-7,0 и коническая (тип «С») – индекс 4,0-5,0, а промежуточная

– цилиндрическая (тип «В») – индекс 5,1-6,0.

Для грудной клетки плоской формы характерен

наименьший угол наклона тела и рукоятки грудины к вертикальной оси тела.

Для грудной клетки конической формы угол наклона тела

и рукоятки грудины наибольший.

Угол наклона тела и рукоятки грудины грудной клетки

цилиндрической формы занимает промежуточное место между крайними формами.

Независимо от формы грудной клетки передние отделы 2-5

пар ребер могут располагаться по «горизонтальному» типу, когда угол наклона

реберных хрящей к грудине составляет 85-115 градусов, т. е. передняя часть

ребер (до передней подмышечной линии) находится на одном уровне с креплением

хрящевой части к грудине.

Другой тип – «наклонный», характеризуется тем, что

прикрепление реберных хрящей к грудине составляет от 65 до 85 градусов. При

этом, передняя часть ребер располагается выше места крепления хрящевой части.

Вышеуказанные конструкционные свойства грудной клетки

оказывают значительное влияние на локализацию и морфологические особенности ее

повреждений.

ПРИЗНАКИ ПРЯМЫХ И НЕПРЯМЫХ ПЕРЕЛОМОВ

РЕБЕР

У прямых

Перелом чаще косой по отношению к длиннику ребра.

Место перелома зияет больше со стороны внутренней

костной пластинки.

Концы отломков ребер направлены чаще внутрь.

У непрямых

Перелом чаще поперечный по отношению к длиннику ребра.

Место перелома зияет больше со стороны наружной

костной пластинки

Концы отломков ребер направлены чаще кнаружи.

ПРИЗНАКИ СЖАТИЯ

1. Поверхность излома отвесная, плотно не

сопоставляется с поверхностью излома противоположного отломка (признак

«замка» отсутствует).

2. Линия перелома неровная, по краю излома наблюдаются

элементы выкрашивания, скола, отщипа и смятия компактного вещества.

3. Край перелома зубчатый, зубцы острые, крупные.

4. От вершин зубцов отходят продольные трещины по оси

ребра. Края перелома могут расщепляться этими трещинами.

5. Признак «черепицы» – истончение одного из краев

перелома и наложение его на скос губчатого и компактного вещества

противоположного конца. Место приложения травмирующей силы – со стороны тонкой

пластинки компактного вещества

6. Прогибание краев перелома в губчатое

вещество с формированием желобовидного углубления (при неполном переломе),

которое более характерно для сдавления, а не удара.

7. Отгибание краев перелома кнаружи с образованием

валикообразного вспучивания.

ПРИЗНАКИ РАСТЯЖЕНИЯ

1. Просвет перелома зияет.

2. Поверхность излома отвесная, плотно

сопоставляется с поверхностью излома противоположного отломка (сцепление по

признаку «замка»).

3. Линия перелома вертикальная, края без выкрашивания,

иногда мелкозубчатые, зубцы более тупые, чем при сжатии.

4. Отхождение от одного из концов перелома под углом к

краю ребра трещины (Y-образный перелом) или отхождение от обоих концов

перелома трещин (Х-образный перелом).

5. От линии перелома отходят ветвящиеся трещины,

напоминающие фигуру молнии.

В первую очередь образуются переломы от растяжения, а

затем – от сжатия.

У прямых (разгибательных) переломов ребер признаки

растяжения выявляются на внутренней костной пластинке, а признаки сжатия – на

наружной пластинке. У непрямых (сгибательных) переломов наблюдается обратная

картина: признаки растяжения – на наружной костной пластинке, а признаки сжатия

– на внутренней.

УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕЛОМОВ РЕБЕР

При повторном травматическом воздействии на близкую к

повреждению область в месте первого прямого перелома за счет вторичной

деформации (от второго удара или сжатия) со стороны линии перелома от

растяжения (на внутренней пластинке) может наблюдаться расщепление

(отщепление) края перелома, вследствие того, что после нанесения второго удара

концы отломков могут вернуться в первоначальное положение или даже вывернуться

кнаружи. На внутренней пластинке при этом дополнительно возникают признаки

непрямого перелома от сжатия. Таким образом, если у одного и того же перелома

со стороны как внутренней, так и наружной пластинок имеются признаки сжатия, а

близко от него расположен еще один перелом ребра (или признаки удара или

сдавления), то вышеописанный перелом возник первым.

У первого перелома ребра при повторной

травматизации в области концов отломков будет наблюдаться выкрашивание с

образованием мелких отломков, а также смятие не только компатного слоя, но и

губчатого вещества.

АТИПИЧНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ РЕБЕР

У молодых людей в передне-боковых отделах ребер, где

содержится большое количество губчатого вещества, может формироваться неполный

перелом, образующийся только со стороны той пластинки, которая испытывает

сжатие.

В задних отделах ребер могут формироваться

спиралевидные переломы, которые всегда являются непрямыми. Они

характеризуются, как минимум, двумя линиями перелома, одна из которых

напоминает спираль (за счет растяжения) и имеет ровные края. Вторая линия

соединяет витки спирали по плоскости, идет в косом направлении и содержит признаки

сжатия. Между этими линиями могут проходить дополнительные трещины с

образованием отломка, напоминающего бампер-перелом. Спиралевидные переломы

образуются вследствие наличия фиксации головки ребра в области сустава в момент

сдавления, переезда, с последующим кручением ребра по его оси.

При приложении травмирующей силы в области последних

ребер могут формироваться переломы, преимущественно по непрямому механизму,

вследствие особенностей их фиксации.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЛОМОВ РЕБЕР В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Вследствие эластичности, упругости, легкой

смещаемости, наличия толстой надкостницы у детей могут наблюдаться

поднадкостничные переломы, при подозрении на наличие которых, надкостницу

следует удалить. Надкостница может иметь повреждение в виде футляра.

Похожие материалы

- Судебно-медицинская экспертиза возраста: Учебно-методическое пособие для преподавателей

- Судебно-медицинская экспертиза механических асфиксий

- Судебно-медицинская экспертиза огнестрельных повреждений: Учебно-методическое пособие для преподавателей

Информация о работе

Тип:

Методические указания и пособия

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание – внизу страницы.

Источник

Вопросы морфологии автомобильного травматизма все еще не получают достаточного освещения в судебномедицинской литературе, хотя

этот вид экспертизы является весьма частым и ответственным. Большинство подобных работ посвящено статистическому анализу, изучению причин, способствующих травматизму, анализу причин смерти, частоте повреждения отдельных органов. Особое внимание уделяется при этом наружным повреждениям. Работ же, посвященных более детальному изучению морфологии автомобильной травмы с учетом механизма ее возникновения, очень мало.

Целью настоящего исследования являлось изучение морфологической картины повреждения грудной клетки при автомобильной травме, в частности при переезде ее колесом, при ударе различными частями движущейся автомашины и при падении с движущегося автомобиля. С целью дифференциальной диагностики изучались случаи травмы и при других видах механического насилия (падении с высоты, сдавлении между различными предметами и т. д.).

Всего был исследован 151 случай, в том числе 49 со смертельным исходом.

Проведенное исследование показало, что повреждение грудной клетки при полном переезде через нее колеса имеет свою морфологическую картину, которая в основном складывается из характерных повреждений костей грудной клетки и тяжелых повреждений легких,, сердца и других органов грудной клетки.

Наиболее характерная картина наблюдается при переломах ребер. При переездах колесом они бывают двусторонними, множественными,.,

обычно захватывают верхние и средние, а иногда и все ребра. Отличительной особенностью является наличие преимущественно тройных переломов. Соседние ребра обычно ломаются в одних и тех же местах, образуя сплошные линии переломов (рис. 1). На противоположной половине грудной клетки наблюдается неодинаковое число и несимметричность линий переломов. На стороне переезда переломы отмечаются, как в передних, так и в боковых и “задних частях ребер. На другой стороне грудной клетки переломы менее обширны, причем ребра нередко ломаются лишь в одном месте.

Рис. 1. Переломы ребер при переезде колеса грузовой машины через левую половину грудной клетки (вид сзади). Слева видны сплошные линии переломов: 1—VI ребер по паравертебральной линии; III—XI ребер — переломы вверху идут по лопаточной, внизу — по паравертебральной линии; VIII—XI

ребер по лопаточной линии; II—VIII ребер по подмышечной линии.

Следует также подчеркнуть, что при переезде колесом в отличие от сдавления грудной клетки часто происходят переломы ребер у позвоночника сопровождающиеся переломом поперечных отростков одноименных позвонков.

Столь обширные и множественные повреждения ребер, на наш взгляд, объясняются тем, что при переезде колесо постепенно перемещается по различным частям грудной клетки и давит своей тяжестью на сравнительно небольшие участки последней. Такая сила давления может почти полностью размять грудную клетку, ломая большинство ребер одновременно во всех вышеописанных точках вплоть до перелома их у позвоночника.

В случае переезда колесом больше повреждается одна какая-либо сторона грудной клетки. Когда мы обратились к следственным данным, то в ряде случаев удалось установить, что колесо наехало на грудную клетку именно с той стороны, которая была более повреждена.

На более сильно поврежденной стороне грудной клетки отмечаются обширные массивные кровоизлияния в мышцы спины и груди.

По нашим наблюдениям, описанная картина повреждений ребер, как правило, сочетается с повреждением лопаток и остистых отростков верхних грудных позвонков, что можно считать характерным признаком переезда колеса через грудную клетку.

Так как переломы лопаток происходят в результате раздавливания их между грунтом и колесом, то в зависимости от направления и места переезда колесом они возникают либо на обеих, либо на одной стороне грудной клетки.

Переломы остистых отростков обычно наблюдаются в верхнем и среднем отделах грудной части позвоночника; чаще они ломаются у нескольких рядом лежащих (V—VI) позвонков. Возникают они, по-видимому, вследствие сжатия и выпрямления позвоночника в момент переезда колеса через грудную клетку.

В отдельных случаях наблюдаются переломы ключиц и грудины.

Помимо повреждения костей грудной клетки, характерными для переезда колесом являются тяжелые повреждения органов грудной полости: обширные разрывы легких, сердца вплоть до их полного отрыва и т. д.

Госселини в 1842 г. впервые пытался объяснить механизм обширных разрывов легких при травме грудной клетки тем, что при сдавлении легкого часть воздуха должна вытесниться наружу, однако ввиду рефлекторного закрытия голосовой щели выход воздуху закрывается и легкое разрывается по поверхности (цит. Ридингер). Эти данные подтвердил Ридингер (R. Riedinger), который сдавливал грудную клетку у трупов и получал лишь спадение легких, но когда он при этом перевязывал бронхи, то легкие разрывались по направлению к поверхности.

На нашем материале встречались обширные разрывы в различных отделах легких”как постоянное явление при переезде колеса через грудную клетку. Располагались они чаще в средней и нижней долях, захватывая обычно и корень легкого, причем иногда легкие полностью или частично отрывались с одной или обеих сторон. По-видимому, повреждения в этих местах являются характерными для данного вида травмы. Обширные разрывы отсутствовали лишь в 4 случаях: в 2 из них имелись малохарактерные повреждения всей грудной клетки и в 2_-^ массивные очаги кровоизлияний в легкие.

При сдавлении колесом иногда отмечаются поверхностные ранения боковой или задней поверхности легких отломками ребер.

Согласно литературным данным, при автомобильной травме грудной клетки часто встречаются повреждения сердца; наблюдаются они преимущественно при переезде колесом (И.В. Марковин, Н.И. Поркшеян).

Мы наблюдали повреждения сердца в 10 из 19 случаев. Они выражались в разрывах сердечной сорочки, кровоизлияниях в миокард и под зндока’рд, а также в проникающих разрывах верхушки и желудочков. В 2 случаях отмечался полный отрыв сердца.

Характерным для этой группы являлись также разрывы пищевода, трахеи и диафрагмы, встретившиеся в нескольких наиболее тяжелых случаях. Дважды мы нашли расслоение глубоких мышц спины с частичным отрывом их в области позвоночника и образованием своеобразных карманов, заполненных кровью. Аналогичные повреждения в других группах нашего материала не встречались.

При тяжелой травме органов грудной клетки встречались и размятая паренхиматозных органов брюшной полости, особенно печени.

Несмотря на то что в отдельных случаях отсутствовали переломы лопаток, остистых отростков и др., морфологическая картина повреждений грудной клетки в целом позволяла судить о переезде колесом.

В 4 из 19 случаев, в которых имел место переезд колеса не через всю грудную клетку, а лишь через какую-либо ее часть, наблюдались

существенные отклонения от описанной выше картины.

12

Повреждения грудной клетки, возникающие от ударов различными частями движущегося автомобиля, существенно отличаются от повреждений, встречающихся при переезде колесом. Они являются результатом одностороннего приложения насилия и представляются более легкими, чем в случаях полного переезда колеса через грудную клетку. Разнообразие ударяющих частей, скорости движения, площади соприкосновения и т. п. объясняет наблюдающуюся при этом роде насилия пестроту картины травмы грудной клетки. В большинстве случаев отмечаются односторонние переломы нескольких ребер в зависимости от места приложения силы.

Рис. 2. Переломы ребер при сдавлении грудной клетки между буферами железнодорожных вагонов.

Они сходны с переломами, которые наблюдаются при любой односторонней травме грудной клетки тупым предметом. Переломы лопаток и отростков позвонков отсутствуют. Повреждения органов грудной клетки имеют вид ушибов и поверхностных надрывов. Обширные разрывы легких, сердца, диафрагмы, пищевода и трахей обычно не наблюдаются. Однако при сильных ушибах встречаются и двусторонние переломы ребер, но они существенно отличаются от повреждений, возникающих при полном переезде колесом, как количеством сломанных ребер, так и распределением переломов по обеим сторонам грудной клетки. В этих случаях на стороне, на которой произошел удар, могут наблюдаться множественные переломы в нескольких частях ребра. На другой стороне грудной клетки переломы либо отсутствуют, либо обнаруживаются в 2—3 ребрах в передней или задней частях у хряща или угла; возможны также переломы и у самого позвоночника, В средней части ребер переломы обычно не образуются.

Двусторонние переломы (обычно в передней части ребра) могут возникать и в тех случаях, когда насилие действует спереди, распространяясь на грудину. Если насилие действует сзади, распространяясь на позвоночник, переломы обычно возникают в задних частях ребер у самого позвоночника.

Таким образом, даже при тяжелой травме частями движущегося автомобиля характер повреждения грудной клетки и ее органов значительно отличается от таковых при полном переезде колеса.

Повреждения грудной клетки, возникающие при ушибе о грунт после отбрасывания тела автомашиной, а также при падении с движущейся машины, оказались сходными с теми, которые возникают при ушибе грудной клетки частями движущейся машины.

Подобно другим авторам, мы наблюдали при любом виде автомобильной травмы несоответствие между наружными и внутренними повреждениями. На коже обычно имелись незначительные ссадины и кровоподтеки, в то время как внутренние органы оказывались значительно поврежденными.

Сравнительное изучение повреждений грудной клетки в результате сдавления ее различными предметами показало, что даже при значительных сдавлениях, когда встречаются двусторонние множественные повреждения ребер, переломы отдельных ребер на столь множественны, как это наблюдается при полном переезде колесом. Не встречаются также переломы ребер у позвоночника и переломы соответствующих поперечных отростков позвонков. В этих случаях насилие, приложенное на грудную клетку, равномерно распределяется по всей поверхности соприкосновения, и ребра ломаются в «слабых точках», а именно, у угла и у хряща, реже в боковой части (рис. 2). Это положение вполне подтверждается литературными данными. Переломы остистых отростков мы наблюдали всего лишь в одном случае при полном сдавлении грудной клетки. Переломы лопаток не встречались. Отдельные случаи частичного сдавления грудной клетки имеют сходство с косым переездом или неполным сдавлением грудной клетки колесом и отличить их друг от друга трудно.

Повреждения ребер, возникающие от ушиба грудной клетки при падении с высоты, сходны с односторонним ушибом тупыми предметами, в том числе и частями движущихся машин. В случае же падения тела на голову или на ноги переломы ребер возникают у мест их прикрепления, обычно у позвоночника (это соответствует данным В.П. Кушелева, чем они и отличаются от переломов ребер при транспортных травмах. Падение с высоты сопровождается также значительными повреждениями органов грудной и брюшной полостей, компрессионными переломами позвоночника и грудины, что не встречается при односторонних ушибах грудной клетки. Переломы лопаток и остистых отростков,. как правило, отсутствуют.

Выводы

- Характер повреждений грудной клетки при автомобильных травмах нередко позволяет судить о механизме нанесения травмы, а в отдельных случаях дифференцировать ее от других видов механического насилия.

- При полном переезде колеса через грудную клетку отмечаются следующие характерные признаки: двусторонние, множественные преимущественно тройные переломы ребер, образующие сплошные линии переломов; переломы остистых отростков грудных позвонков и переломы лопаток; тяжелые повреждения органов грудной полости.

- На стороне наезда колеса на грудную клетку наблюдаются более тяжелые повреждения с массивными кровоизлияниями в мышцы и переломы ребер в передних, боковых и задних отделах. На противоположной стороне массивные кровоизлияния обычно отсутствуют, общее количество поврежденных ребер бывает меньше и ломаются они чаще в 2 местах.

- Морфологическая картина повреждения грудной клетки при наездах отличается от повреждения грудной клетки при переезде колесом и от других травм — полного сдавления грудной клетки и падения с высоты. Переломы ребер при этом чаще бывают односторонними. В случаях двусторонних переломов на той стороне, на которой произошел удар, могут наблюдаться переломы многих ребер, на другой — обычно ломаются 2—3 ребра, при этом переломы локализуются или в задней части ребра, или у хряща. Повреждения органов грудной клетки оказываются менее тяжелыми. Обширные разрывы и отрывы органов, а также переломы лопаток и остистых отростков грудных позвонков обычно отсутствуют.

Источник