Транспортная иммобилизация при переломе костей голени осуществляется

Перелом нижней конечности – распространенная проблема, возникающая в любом возрасте. Повреждения затрагивают разные кости. При их возникновении необходимо провести иммобилизацию с помощью шины.

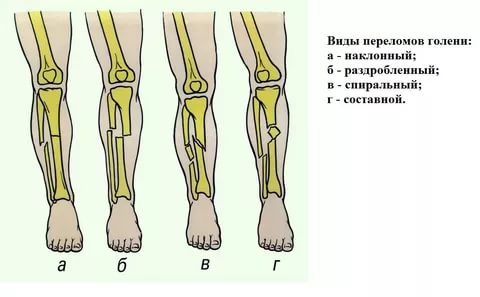

Виды травм

Существует несколько типов переломов. Каждый из них сопровождается клиническими симптомами, имеет характерные особенности и требует обязательного проведения иммобилизации перед транспортировкой.

Перелом со смещением

При сломанной голени нередко кость смещается с места. Это происходит, когда нога подвергается прямому поперечному ушибу. В результате формируются костные отломки, способные направляться в разные стороны.

Повреждение беспокоит человека проявлениями:

- Конечность становится меньше по длине.

- Голень начинает двигаться в направлении, не привычном для нее.

- Костные отломки, смещаясь, разрывают мышцы и кожу.

- В месте поражения образовывается ямка.

- Возникают болевые ощущения.

- Больной участок отекает.

- Двигательная активность снижается.

В большинстве случаев человек чувствует себя удовлетворительно при таком типе раны, но иногда у людей возникает травматический шок.

Повреждение без смещения

Тип перелома, при котором кость не смещается. Характеризуется появлением отломков. Травму чаще получают дети: их костные ткани отличаются наибольшей эластичностью.

Признаки:

- Отечность в поврежденном месте.

- Болевой синдром.

- Уменьшение длины ноги, но не такое сильное, как при ране со смещением. Выявляют изменение с помощью измерительных приборов.

- Образование гематомы.

- Трудности с передвижением.

- Наличие иррадиационного проявления. Если надавить на конечность в любом участке – боль проявиться там, где возникла рана.

При таком виде перелома нельзя ходить самостоятельно: отломки начнут двигаться, что приводит к тяжелому течению травмы и увеличению времени восстановления.

Открытый и закрытый тип

Клинические проявления при закрытых переломах:

- Подвижность поврежденной конечности ограничивается: пациенту не удается даже поднять ногу вверх.

- При попытке приподнять голень заметно выпячивание большой берцовой кости.

- При ощупывании слышится хруст.

Открытая травма происходит без повреждения мягких тканей, локализуясь во внутренней части. Травма голени может поражать внутреннюю часть суставов или область возле них.

При открытом переломе разрываются мышечные ткани. Повреждение сопровождается симптомами:

- Кровотечение.

- Наличие открытой раны с торчащими костями.

- Шоковое состояние.

- Ограничение двигательной активности.

- Болевой синдром резкого характера.

- Слабость в теле.

- Головокружение, обмороки.

Открытые травмы тяжелее всего поддаются лечению, потому что поражают нервные окончания и кровеносные сосуды, находящиеся рядом. Иногда врачи прибегают к удалению поврежденной области.

Как помочь пострадавшему?

При возникновении раны надо срочно оказать первую помощь. Она заключается в иммобилизации ноги. Последовательностью действий, которая поможет при травме конечности:

- Устранение болевого синдрома. В первую очередь пострадавшему дают средство, снимающее боль в туловище: «Пенталгин», «Анальгин». При наличии навыков выполнения инъекций лучше сделать укол: он подействует быстрее.

- Снятие одежды. С пораженной конечности следует убрать обувь. Это предотвратит нарушения кровотока. При наличии тесной одежды болезненность в ноге будет сильнее.

- Остановка кровотечения. Понадобится в случае открытого типа травмы. Края раны требуется обработать антисептическим средством. Для прекращения крупного кровотечения накладывают ватный или марлевый тампон на место перелома, а сверху — повязку. Делать это нужно не слишком туго. При кровоподтеках наложение тампона не требуется, достаточно обработать покров вокруг раны антисептиком.

- Фиксация поврежденной кости. Иммобилизация делается с помощью наложения шины. Обездвиживают конечность для того, чтобы при перевозке больного повреждение не усугублялось. Для иммобилизации при повреждении голени применяют лестничную или шину Дитерихса, подручные материалы, либо привязывают пораженную ногу к здоровой.

После проведения указанных мероприятий пациента отвозят в травматический пункт или вызывают «скорую».

Как оказать помощь ребенку?

При сломанной голени у детей первая помощь производится в той же последовательности, включая иммобилизацию. Травма у маленьких пациентов протекает иначе, чем у взрослых.

У детей кости срастаются легче, что объясняется хорошим кровообращением и ростом костной ткани. У ребенка возможно самостоятельное исправление костных отломков (бывает не всегда!). Это происходит потому, что кость в таком возрасте еще растет.

Транспортная иммобилизация

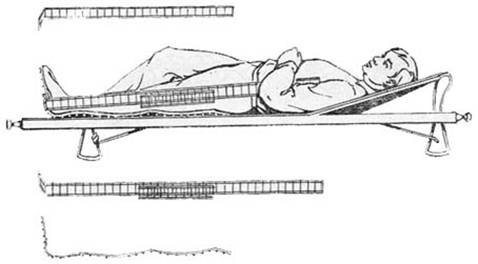

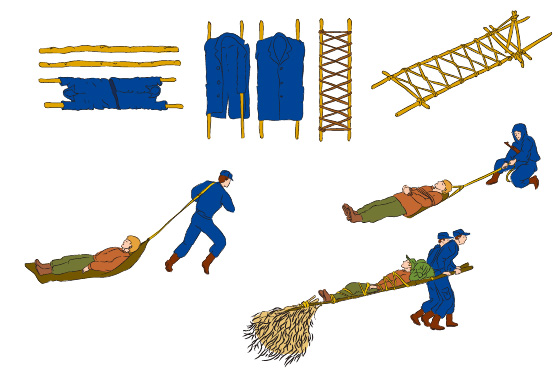

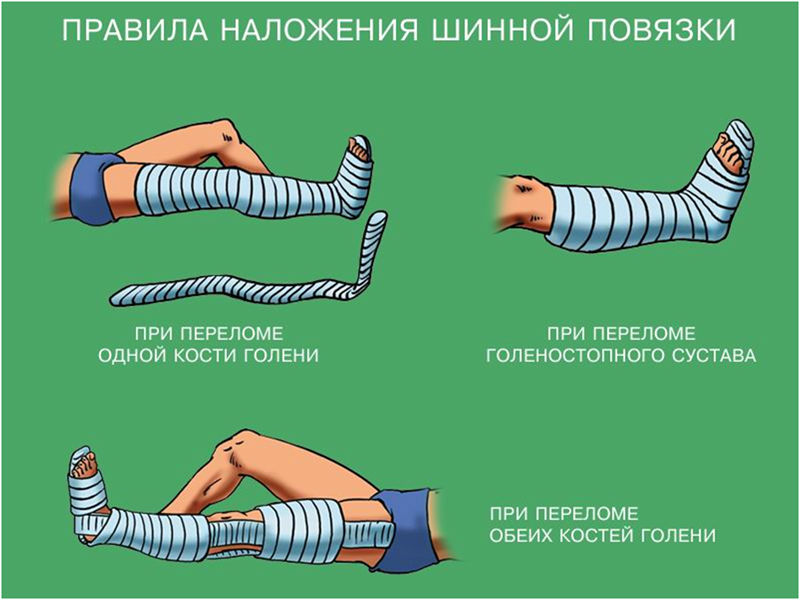

Чтобы транспортировать пострадавшего, необходимо провести иммобилизацию поврежденной ноги. С этой целью часто используют лестничную шину. Вместо нее можно применять твердые предметы. Их накладывают вдоль больной ноги. Шину фиксируют бинтом, ремнем, тканью.

При сломанной голени требуется производить иммобилизацию не только травмированного участка, но и других частей конечности. Поэтому шину накладывают так, чтобы она охватывала всю ногу от стопы до бедра. Применяется 2-3 лестничные шины. Перед тем, как приступать к наложению, шину следует отмоделировать.

При иммобилизации приспособление накладывают так, чтобы оно начиналось от подошвы, шло по боковым сторонам и задней наружной поверхности голени, а конец его приходился на среднюю треть бедра. Фиксация производится в области ступни до уровня пальцев, которые должны оставаться открытыми. Между ногой и шиной располагают ватно-марлевые валики.

При наложении возможны ошибки:

- Фиксация произведена с помощью задней транспортной шины, а боковые средства не использованы.

- Выбрана слишком короткая шина, которая не охватывает необходимую площадь конечности.

- Нет защиты костных выступов ватно-марлевыми прокладками.

Без транспортной иммобилизации при переломе костей голени перевозить пострадавшего не разрешается, даже если повреждение не обширное. В медицинском учреждении доктор проводит осмотр, рентгеновское исследование. Далее назначается оперативное вмешательство, в процессе которого восстанавливаются костные ткани, сшиваются кровеносные сосуды, если рана открытая.

После операции накладывают гипс. Срок реабилитации длится от месяца до года. Точное время зависит от тяжести повреждения, состояния и возраста больного. На протяжении этого периода пациенты пользуются костылями для передвижения, выполяют лечебную гимнастику.

Перелом – серьезная травма, требующая немедленной первой помощи. Когда осуществляется иммобилизация нижней конечности, должны быть соблюдены рекомендуемые правила, чтобы не усугубить положение пострадавшего.

Источник

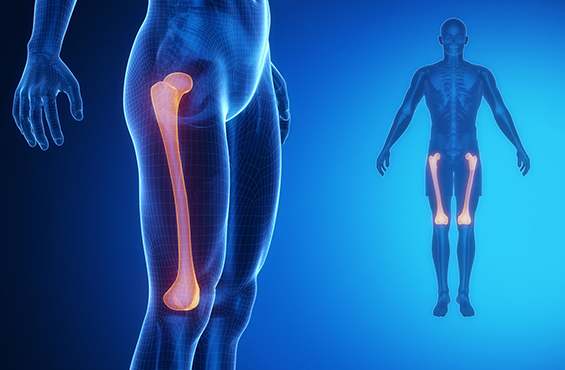

Распространенными являются случаи осложнения при различных переломах, в частности бедра. И, как это бывает зачастую, причиной тому есть неправильная иммобилизация пострадавшего. Переломы разделяют на открытые и закрытые. В первом случае можно наблюдать повреждение тканей кожи, которые несут за собой некие осложнения. Одним из них является шанс попадания в рану микробов, что приведет к гнойным процессам мягких тканей, а так же костной ткани. Закрытый перелом не имеет подобных последствий. Одним из опасных повреждений является перелом бедра. Нередко наблюдается шоковое состояние у пострадавшего.

Перелом может быть в таких частях бедра:

- проксимальный бедренный отдел;

- диафиза;

- дистальный отдел бедра.

Наблюдая статистику полученных травм бедра можно сказать, что в половине случаев перелом происходит по первому типу.

Транспортная иммобилизация и перелом бедра

Наложение шины и транспортная иммобилизация являются обязательными процедурами при оказании медицинской помощи такого рода травмы. Иммобилизацию необходимо провести так, что бы обездвижить суставы, которые подлежат фиксированию при переломе бедра, а именно:

- коленного;

- тазобедренного;

- голеностопного.

Так как подобная травма вызывает сильную боль, медработник обеспечивает пациента анестезирующими лекарственными средствами, в целях предотвращения болевого шока.

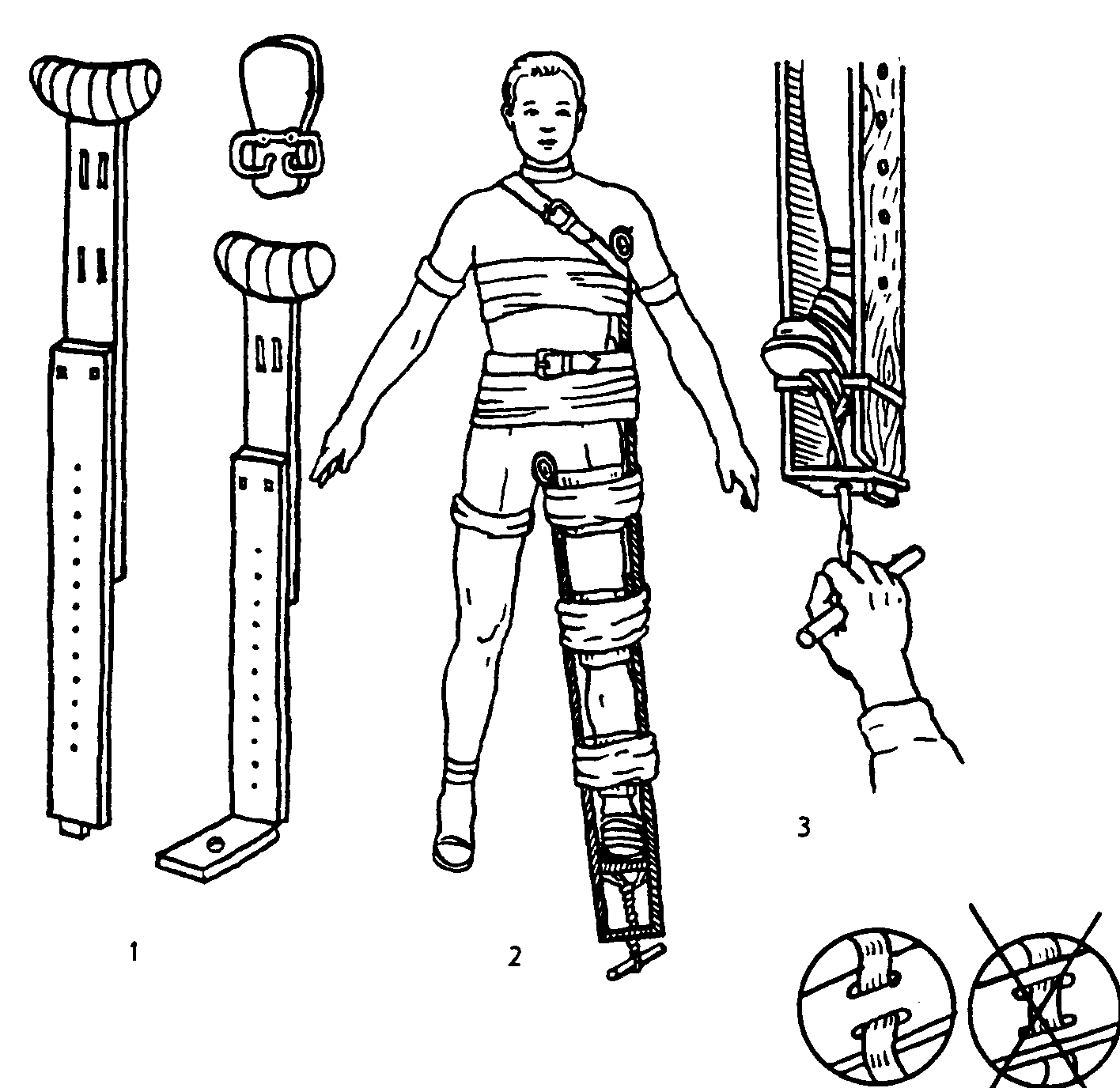

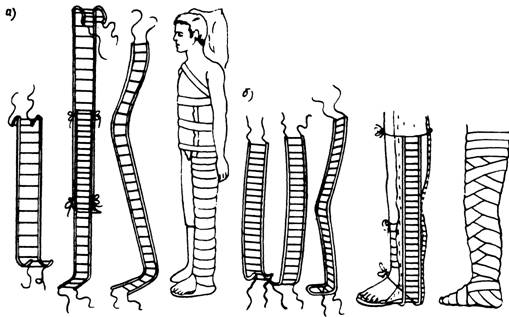

Рассмотрим, как же выполняется иммобилизация при переломе бедра на примере шины Дихтериса, так как она является одной из лучших.

Шина Дитерихса и ее использование

- Две шины подгоняют под пострадавшего: то есть, раздвигается внешняя бранша от подмышки до пятки, а внутреннюю – от пятки до промежности. Их необходимо выдвинуть так, что бы они были на одной высоте подвешенной плоскости на уровне 10-12 сантиметров.

- Фиксация браншей при помощи шпеньков. Это делается следующим образом: необходимо установить отверстия браншей так, что бы они совпадали друг с другом, и можно было вставить шпенек сквозь них. Производится фиксация двух браншей бинтом у шпеньков. Делается это с целью избегания дальнейшего смещения при транспортировке.

- В интимной зоне и под руками, фиксируется объемная ватная скрутка к внутренней стороне костылей шины.

- К плоскости стопы необходимо забинтовать подвешенную перегородку шины, предварительно расположив на голеностопе вату. Пяточную кость необходимо прочно фиксировать (обратите на это внимание), иначе повязка будет спадать, а вытягивание не даст нужного результата.

- Лодыжечная область лодыжки, а так же колено необходимо накрыть ватой. Плотно закрепить к корпусу шины с помощью прилагаемых лямок, которые продеваются через отверстия верхней бранши.

- Бранши должны упираться в подмышку и пах, на это стоит обратить особое внимание. С помощью закрутки необходимо произвести фиксацию ноги поперечной планке.

- С помощью повязки, иммобилизовать фиксированные шины к корпусу. Шина накладывается крепко, что бы голень, бедро и торс можно было крепко зафиксировать. При длительной иммобилизации формируют кольца, накладывая три из них на ногу и два – на корпус.

Так же рекомендуется наложить еще один фиксирующий слой вокруг таза в виде шины Крамера. Это делается затем, что бы повысить прочность фиксирования и облегчить дальнейшую смену положения и места травмированного.

Если шина Дитерихса отсутствует, то прибегают к методу обездвиживания при помощи лестничной шины.

Фиксирование при помощи лестничных шин

- Берем одинаковые по длине две шины и связываем их между собой. Нижний конец одно шины загибается на 20 сантиметров от конца. Получаем удлиненную шину, с помощью которой фиксируется боковая сторона поврежденной ноги, и корпуса на высоту уровня подмышки.

- Для правильной иммобилизации необходима вторая шина, крепящаяся к средней стороне бедра.

Шиннирование при помощи подручных материалов.

Бывает и так, что при происшествии отсутствуют специальные шины. Тогда обездвиживание для дальнейшей транспортировки при переломе бедра выполняется при помощи подручных средств, таких как: палки, рейки, твердая полоска картона, жести, сучья, дощечки и т.д. При переломе бедра необходимо фиксировать все участки травмированной нижней конечности, особенно тазобедренный сустав, а соответственно необходимо подбирать подходящие для этого материалы.

Иммобилизацию практикуют как лечебную методику обездвиживание конечности при травмах или переломах бедра. Этот способ используется в целях сохранения жизни человека, и его применяют при определенных обстоятельствах.

Основные показания к применению:

- Из-за общего состояния их нарушений психики.

- Если до получения травмы человек не мог передвигаться без посторонней помощи.

- При такой иммобилизации выполняются следующие действия:

- Применяется местное обезболивающее. Например, новокаин, лидокаин.

- На срок не более 10 дней применяется скелетное вытяжение.

- Снятие конструкции, которая применялась для иммобилизации.

После 20 дней постельного режима больному разрешается встать на ноги, но при помощи использования костылей.

Выписка пациента при нормальном состоянии и самочувствии.

Источник

Переломы – это серьезные повреждения костной ткани, имеющее определенную классификацию, в зависимости от локации и степени тяжести. Оказание доврачебной помощи – одно из самых важных мероприятий, определяющее время последующего лечения и восстановления. Именно поэтому очень важно знать, как накладывать шину при переломе.

Нарушение целостности кости может быть открытым (когда разрывается кожный покров, есть кровотечение) и закрытым (без такового). Кроме того, данные травмы делятся на полные, компрессионые (со смещением) и оскольчатые.

Симптоматика

Основные проявления зависят от того, какой именно участок тела был сломлен. Общая симптоматика представлена следующими пунктами:

- резкое появление нестерпимых болевых ощущений;

- опухание и гематомы;

- смещение, деформация или укорочение кости;

- ограниченная подвижность;

- характерный звук хруста в момент травмирования;

- иногда тошнота, рвота, потеря сознания, повышение температуры и подобное.

Зачем нужна фиксация

Наложение шин при переломах не дает твердой ткани двигаться, а это значит, что болевые ощущения будут намного меньше. Помимо всего прочего, пострадавший избежит серьезных патологий, связанных со смещением и распространением обломков.

Когда шина накладывается правильно – значительно снижается риск травмирования сосудов, нервных соединений и мышечной ткани. При любом исходе данное мероприятие является неотъемлемым при переломах разных типов.

Правила наложения шин при переломах

Для транспортной доставки пострадавшего в медучреждение сначала необходимо придать ему неподвижное положение, или хотя-бы какой-то конкретной зоне. Материалы, используемые для фиксации достаточно различны – это может быть специальные шины или подручные средства.

В списке ниже, рассмотрены все тонкости иммобилизации и правильное выполнение:

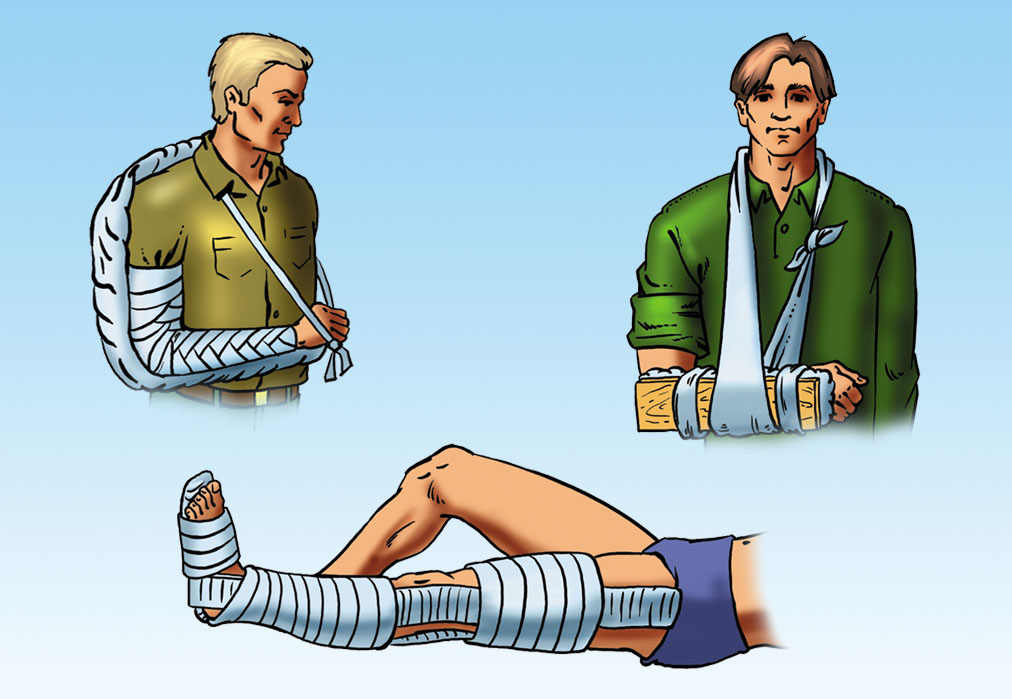

- При фиксации пояса верхних и нижних конечностей следует позаботиться о том, чтобы фиксирующий элемент (шина, бинт) охватывал две точки крепления (над и под местом травмирования). Если есть возможность, придайте конечности естественно положение (процедура не должна вызывать болевых ощущений).

- В связи с распространенностью травмы очень важно понимать, как наложить шину при переломе костей голени. Для этого нужен твердый фиксирующий элемент (доска, труба) и моток бинта. Главное выполнить правило локации – зафиксировать коленный и голеностопный сустав.

- При травмах плеча нужно выполнить шинирование, выбрав один единственный правильный способ – постепенно примотать к основе плечевой, локтевой и лучезапястный суставы.

- Открытые переломы нуждаются в остановке кровотечения, наложите жгут или тугую бинтовую повязку. Обработайте рану перекисью. Аккуратно устраните посторонние объекты с раны. Не пытайтесь самостоятельно выполнить вправление.

- Раздевать пациента также запрещено, во первых эта процедура может вызвать дополнительное смещение и образование новых отломков, а во вторых – края шины будут впиваться в кожу, нанося дополнительный ущерб.

- Шина должна прилагать плотно, в противном случае фиксации не произойдет.

Желательно, чтобы операцию иммобилизации выполнял опытный специалист, учитывая все особенности и анатомическое строение каждого участка.

Виды шин

- Шина Крамера при переломе – помогает фиксировать конечности и другие участки тела. Представляет собой сборный механизм для перемещения, состоящий из трех элементов (крепится по бокам и под поврежденной конечностью). Марля при этом должна быть стерильной, для безопасности перед твердыми элементами подкладывается ватная прослойка.

- Дитерихса – выполняется из деревянных объектов, хорошо обездвиживает травмированную зону. Фиксация выполняется в двух плоскостях.

- Надувная – имеется в наличии только у выездной бригады скорой помощи. Подкладывается под конечность, немного надувается и крепиться марлевой повязкой.

Другие аспекты оказания первой помощи

Лечение может ограничиться наложением гипсовой повязки и вправлением. Конечно же, при отсутствии множественных осколков, сильных смещений и разрывов сосудов. Оперативное вмешательство необходимо для репозиции отломков, сшивания мягких тканей и внутренних органов. Фиксация выполняется при помощи пластин, болтов и спиц. После пациент принимает кальцийсодержащие и обезболивающие препараты, а затем курс реабилитации.

Источник

РЦРЗ (Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК)

Версия: Клинические протоколы МЗ РК – 2013

Категории МКБ:

Перелом неуточненного отдела голени (S82.9)

Разделы медицины:

Травматология и ортопедия

Общая информация

Краткое описание

Утвержден протоколом заседания

Экспертной комиссии по вопросам развития здравоохранения

№ 18 МЗ РК от 19 сентября 2013 года

Перелом голени — патологическое состояние, возникающее в ходе нарушения анатомической целостности костей голени [6].

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Название протокола: “Переломы костей голени”

Код протокола:

Коды по МКБ-10:

S82.1 Перелом проксимального отдела большеберцовой кости

S82.2 Перелом тела [диафиза] большеберцовой кости

S82.3 Перелом дистального отдела большеберцовой кости

S82.4 Перелом только малоберцовой кости

S82.5 Перелом внутренней [медиальной] лодыжки

S82.6 Перелом наружной [латеральной] лодыжки

S82.7 Множественные переломы голени

S82.8 Переломы других отделов голени

S82.9 Перелом неуточненного отдела голени

Сокращения, используемые в протоколе:

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека

УЗИ – ультразвуковое исследование

ЭКГ – электрокардиограмма

Дата разработки протокола: 2013 год

Категория пациентов: больные с переломами костей голени

Пользователи протокола: травматологи, ортопеды, хирурги стационаров и поликлиник

Облачная МИС “МедЭлемент”

Облачная МИС “МедЭлемент”

Классификация

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АО (Ассоциации остеосинтеза) [1]

По локализации переломы голени разделяются на три сегмента с одним исключением:

1. Проксимальный сегмент

2. Средний (диафизарный) сегмент

3. Дистальный сегмент

Исключение для дистальной голени:

4. Лодыжечный сегмент

1. Переломы проксимального сегмента делятся на 3 типа:

1А. Околосуставные, при этом типе перелома суставная поверхность костей не повреждается, хотя линия перелома проходит внутри капсулы.

1В. Неполные внутрисуставные, повреждается только часть суставной поверхности, в то время как остальная часть остается связанной с диафизом.

1С. Полные внутрисуставные, суставная поверхность расколота и полностью отделена от диафиза.

2. Диафизарные переломы делятся на 3 типа на основании наличия контакта между отломками после репозиции:

2А. Линия перелома только одна, она может быть винтообразным, косым или поперечным.

2В. С одним или более осколком, которые сохраняют некоторый контакт после репозиции.

2С. Сложный перелом, с одним или более осколком, фрагментом, при котором после репозиции отсутствует контакт между отломками.

3. Переломы дистального сегмента делятся на 3 типа на основании степени распространения перелома на суставную поверхность:

3А. Околосуставные, линия излома может быть винтообразной, косой, поперечной с осколками.

3В. Неполные внутрисуставные, повреждается только часть суставной поверхности, другая часть остается соединенной с диафизом.

3С. Полные внутрисуставные, суставная поверхность расколота и полностью отделена от диафиза.

4. Переломы лодыжек подразделяются на 3 типа на основании уровня повреждения наружной лодыжки по отношению к уровню синдесмоза:

4А. Подсиндесмозные переломы (может быть изолированным, сочетаться с переломом медиальной лодыжки и с переломом заднего края большеберцовой кости).

4В. Чрезсиндесмозные (изолированные, могут сочетаться с медиальным повреждением и переломом заднего края большеберцовой кости).

4С. Надсиндесмозные (простой перелом нижней трети диафиза малоберцовой кости, осколчатый перелом нижней трети диафиза малоберцовой кости в сочетании с повреждением медиальных структур и перелом малоберцовой кости в верхней трети в сочетании с повреждением медиальных структур).

Диагностика

II. МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий

Основные диагностические мероприятия до/после оперативных вмешательств:

1. Общий анализ крови

2. Общий анализ мочи

3. Рентгенография

4. Исследование кала на яйца гельминтов

5. Микрореакция

6. Определение глюкозы

7. Определение времени свертываемости и длительности кровотечения

8. ЭКГ

9. Биохимический анализ крови

10. Определение группы крови и резус-фактора

Дополнительные диагностические мероприятия до/после оперативных вмешательств:

1. Компьютерная томография

2. Тропонины

3. BNP (по показаниям)

4. Д-димер

5. Гомоцистеин (по показаниям)

Диагностические критерии.

Жалобы: на боли в голени, нарушение опороспособности конечности, наличие ран при открытых переломах.

Анамнез: наличие травмы. Механизм травмы может быть как прямым (сильный удар по голени, падение тяжелых предметов на ногу), так и непрямым (резкое вращение голени при фиксированной стопе). В первом случае возникают поперечные переломы, во втором — косые и винтообразные. Нередки оскольчатые переломы.

Физикальное обследование: при осмотре отмечается вынужденное положение конечности больного, отек в месте перелома, деформация, кровоизлияние в окружающие ткани, укорочение конечности; при пальпации болезненность, усиливающая при осевой нагрузке, грубая патологическая подвижность, боль, крепитация отломков. Пострадавший не может самостоятельно поднять ногу.

Лабораторные исследования – неинформативны.

Инструментальные исследования: для установления диагноза надо произвести рентгенографию в двух проекциях. При переломах проксимального сегмента голени типа 1А, 1В, 1С (S82.1) для уточнения степени компрессионного перелома требуется компьютерная томография.

Показанием для консультации специалистов является сочетание переломов голени с другими органами и системами, а также сопутствующие заболевания. В связи с чем, при необходимости могут быть назначены консультации нейрохирурга, хирурга, сосудистого хирурга, уролога, терапевта.

Онлайн-консультация врача

Посоветоваться с опытным специалистом, не выходя из дома!

Консультация по вопросам здоровья от 2500 тг / 430 руб

Интерпретация результатов анализов, исследований

Второе мнение относительно диагноза, лечения

Выбрать врача

Лечение

Цель лечения: устранение смещения костных отломков, восстановление опороспособности конечности.

Тактика лечения

Немедикаментозное лечение: Режим в зависимости от тяжести состояния – 1, 2, 3. Диета – 15; другие виды диет назначаются в зависимости от сопутствующей патологии.

Медикаментозное лечение

Основные лекарственные препараты:

– обезболивание ненаркотические анальгетики – (например: кеторолак 1 мл/30 мг в/м);

– при сильных болях наркотические анальгетики – (например: трамадол 50 – 100 мг в/в, или морфин 1% – 1,0 мл в/в, или тримеперидин 2% – 1,0 мл в/в, можно добавить диазепам 5-10мг в/в).

Дополнительные лекарственные препараты:

– при явлениях травматического шока: инфузионная терапия – кристаллоидные (например: р-р натрия хлорида 0,9% – 500,0-1000,0, декстроза 5% – 500,0) и коллоидные р-ры (например: декстран – 200-400 мл., преднизолон 30-90 мг).

Консервативное лечение: наложение гипсовой лонгеты или циркулярной повязки, наложение скелетного вытяжения.

Хирургическое вмешательство:

79.16 – Закрытая репозиция костных отломков большеберцовой и малоберцовой костей с внутренней фиксацией;

79.36 – Открытая репозиция костных отломков большеберцовой и малоберцовой костей с внутренней фиксацией;

79.06 – Закрытая репозиция костных отломков большеберцовой и малоберцовой костей без внутренней фиксации;

78.17 – Применение внешнего фиксирующего устройства на большеберцовую и малоберцовую кости;

78.47 – Другие восстановительные и пластические манипуляции на большеберцовой и малоберцовой кости.

Основным методом лечения являются различные способы остеосинтеза [2,3]:

– внеочаговый;

– экстрамедуллярный;

– интрамедуллярный;

– комбинированный.

Профилактические мероприятия:

Препараты для профилактики и лечения жировой эмболии и тромбоэмболических осложнений (антикоагулянты, дезагреганты), вазокомпрессия нижних конечностей с применением эластичных бинтов или чулков [4, 5].

Для профилактики пневмонии необходимо ранняя активизация больного, ЛФК, дыхательная гимнастика и массаж.

Дальнейшее ведение

В послеоперационном периоде для профилактики нагноения послеоперационной раны назначается антибиотикотерапия (ципрофлоксацин 500 мг в/в 2 раза в день, цефуроксим 750мг*2 раза в день в/м, цефазолин 1,0 мг*4 раза в день в/м, цефтриаксон – 1,0 мг*2 раза в день в/м, линкомицин 2,0 2 р/д в/м), метронидазол 100*2 р/д и инфузионная терапия по показаниям.

Больной в ранние сроки активизируется, обучается передвижению на костылях без нагрузки или с нагрузкой (в зависимости от вида перелома и операции) на оперированную конечность, выписывается на амбулаторное лечение после освоения техники передвижения на костылях.

Контрольные рентгенограмы проводятся на 6, 12 и 36 неделе после операции.

После оперативного лечения переломов внешняя иммобилизация применяется по показаниям.

Реабилитация

Время начала движений в оперированном суставе определяется локализацией перелома, его характером, положением отломков, выраженностью реактивных явлений и особенностями течения репаративных процессов. Необходимо стремиться к возможно более раннему началу физических упражнений, так как при длительной иммобилизации сустава развиваются изменения, ограничивающие его подвижность.

ЛФК

С первых дней после операции показано активное ведение больных:

– повороты в постели;

– дыхательные упражнения (статического и динамического характера);

– активные движения в крупных и мелких суставах плечевого пояса и верхних конечностей;

– изометрические напряжения мышц плечевого пояса и верхних конечностей;

– приподнимание туловища с поддержкой за балканскую раму или трапецию, подвешенную над постелью.

Специальные упражнения для оперированной конечности назначают для предупреждения атрофии мышц и улучшения регионарной гемодинамики поврежденной конечности, применяют:

– изометрическое напряжение мышц бедра и голени, интенсивность напряжений увеличивают постепенно, длительность 5-7 секунд, количество повторений 8-10 за одно занятие;

– активные многократные сгибания и разгибания пальцев ног, а так же упражнения тренирующие периферическое кровообращение (опускание с последующим приданием возвышенного положения поврежденной конечности);

– идеомоторным упражнениям уделяют особое внимание, как методу сохранения двигательного динамического стереотипа, которые служат профилактике тугоподвижности в суставах. Особенно эффективными являются воображаемые движения, когда мысленно воспроизводится конкретный двигательный акт с давно выработанным динамическим стереотипом. Эффект оказывается значительно большим, если параллельно с воображаемыми, это движение реально воспроизводится симметричной здоровой конечностью. За одно занятие выполняют 12-14 идеомоторных движений;

– упражнения, направленные на восстановление опорной функции неповрежденной конечности (тыльное и подошвенное сгибание стопы, захватывание пальцами стопы различных мелких предметов, осевое давление ногой на спинку кровати или подстопник);

– постуральные упражнения или лечение положением – укладка конечности в корригирующем положении. Она осуществляется с помощью лонгет, фиксирующих повязок, шин и т.д. Лечение положением направлено на профилактику патологических установок конечности. Для уменьшения болевых проявлений в зоне перелома и расслабления мышц бедра и голени под коленный сустав следует подложить ватно-марлевый валик, величину которого необходимо изменять в течение дня. Время процедуры постепенно увеличивают от 2—3 до 7—10 минут. Чередование пассивного сгибания с последующим разгибанием (при удалении валика) в коленном суставе улучшает движения в нем.

– упражнения на расслабление предусматривают сознательное снижение тонуса различных мышечных групп. Для лучшего расслабления мышц конечности больному придается положение, при котором точки прикрепления напряженных мышц сближены. Для обучения больного активному расслаблению используются маховые движения, приемы встряхивания, сочетание упражнений с удлиненным выдохом;

– упражнения для свободных от иммобилизации суставов оперированной конечности которые способствуют улучшению кровообращения, активизации репаративных процессов в зоне повреждения;

– упражнения для здоровой симметричной конечности, для улучшения трофики оперированной конечности;

– облегченные движения в суставах оперированной конечности выполняют с самопомощью, с помощью инструктора ЛФК.

Механотерапия

Назначается при ограничении амплитуды движений в коленном или голеностопном суставах. Ее цель – увеличение подвижности в изолированном суставе, что достигается дозированным растяжением параартикулярных тканей при условии мышечного расслабления. Эффективность воздействия обусловлена тем, что пассивное движение в суставе производится по индивидуально подобранной программе (амплитуда, скорость), например, на аппаратах «Артромот».

Число занятий постепенно увеличивают от 3-5 до 7-10 в день.

Больные обучаются передвижению с помощью костылей — вначале в пределах палаты, затем отделения (без нагрузки на оперированную ногу!). При обучении передвижению при помощи костылей следует помнить, что оба костыля нужно выносить вперед одновременно, стоя на здоровой ноге. Затем ставят вперед оперированную ногу и, опираясь на костыли и частично на оперированную ногу, делают шаг вперед не оперированной ногой; стоя на здоровой ноге, опять выносят костыли вперед. Необходимо помнить, что масса тела при опоре на костыли должна приходиться на кисти рук, а не на подмышечную впадину. В противном случае может произойти сдавление сосудисто-нервных образований, что приводит к развитию так называемого костыльного пареза.

Для восстановления правильной осанки и навыков ходьбы в занятия включают общеукрепляющие упражнения, охватывающие все группы мышц, выполняемые в исходном положении лежа, сидя и стоя (с опорой на спинку кровати).

Массаж

Назначают массаж мышц симметричной здоровой конечности. Курс лечения составляет 7-10 процедур.

Физические методы лечения направлены на уменьшение боли и отека, купирование воспаления, улучшени?