Трепанация черепа ушиб мозга

Показания к трепанации черепа при черепно-мозговой травме. Операции

Пациентам с открытыми (сложными) вдавленными переломами черепа необходимо оперативное вмешательство для декомпрессии мозга и предотвращения инфекции, если присутствуют клинические или рентгенологические признаки проникновения через твердую мозговую оболочку, вдавления кости более чем на 1 см, вовлечения лобной пазухи, выраженной косметической деформации, раневой инфекции, пневмоцефалии или значительного загрязнения раны.

Консервативное лечение подходит только для пациентов, не имеющих этих признаков.

Методом выбора при хирургическом вмешательстве является «поднятие перелома» и хирургическая обработка черепа, скальпа и мозга с последующим закрытием твердой мозговой оболочки. Замещение кости во время операции допустимо, хотя при замене костных фрагментов в условиях открытого перелома нужно учитывать риск инфекции. Однако такое замещение может быть безопасным, если сочетается с тщательным промыванием и хирургической обработкой.

Антибиотикотерапию можно начать у всех пациентов с открытыми (сложными) вдавленными переломами. Для снижения риска инфекции рекомендуется ранняя операция.

Закрытые (простые) вдавленные переломы черепа, имеющие глубину меньше, чем толщина черепной кости, можно лечить консервативно.

У детей, вдавленные переломы или большие вдавления на выпуклости черепа, по типу вмятин на шариках для настольного тенниса, иногда требуют поднятия, если вдавление глубже, чем толщина черепной кости. Эти переломы можно поднять путем простого сверления трепанационного отверстия в прилежащей кости, осторожного подведения прочного инструмента под перелом и выведения фрагмента кнаружи рычажным движением.

Переломы основания черепа, вовлекающие лобные пазухи или решетчатые пазухи, наиболее сложны для лечения и часто требуют совместных усилий отоларинголога, пластического и челюстно-лицевого хирурга.

Принятие оперативного решения при переломах лобной пазухи может быть трудным. Некоторые авторы выступают за хирургическую ревизию во всех случаях перелома задней стенки пазухи. Другие рекомендуют операцию, только если перелом имеет смещение, тогда как прочие используют в качестве критерия для хирургического вмешательства признаки разрыва твердой мозговой оболочки. Однако задачи такой операции те же, что и при всех вдавленных переломах, с дополнительной целью восстановления целостности пазухи, профилактики мукоцеле пазухи и пломбировки или реконструкции дна лобной ямки.

Операции при проникающих повреждениях головы

Задачи хирургического лечения у пострадавших с проникающим повреждением головы состоят в устранении эффекта массы, остановке кровотечения, борьбе с инфекцией, предотвращении течи СМЖ и закрытии черепа. Агрессивное удаление всех фрагментов кости и ранящего снаряда, хотя и рекомендовалось в прошлом, уже не входит в план операции.

Оставшиеся фрагменты кости и ранящего снаряда не оказывают большого влияния на частоту инфекции после проникающего повреждения головы, в отличие от ликвореи. Герметичное закрытие твердой мозговой оболочки является основой хирургического вмешательства по поводу проникающего повреждения головы. Образующиеся вследствие ППО разрывы скальпа часто сложны. Разрезы скальпа для операций по поводу проникающего повреждения головы должны планироваться с учетом возможности комплексной реконструкции скальпа при завершении.

Операции при повреждении сосудов мозга

При признаках артериального кровотечения изо рта, носа, ушей или ран, нарастающих гематомах в области шеи, аускультативном шуме у пациентов до 50 лет или же при несоответствующей латерализации неврологической симптоматики, не объясняемой при КТ, необходима ревизия сонных артерий в соответствии с диагностическими данными. Помимо этого у пациентов с травмой, поступающих с признаками инфаркта мозга, в диагностике нужно учитывать возможность повреждения сонной, а также позвоночной артерии, хотя, как и ушиб, инфаркт не виден на КТ на протяжении 12-24 часов после его наступления.

Пациентам с подозрением на скрытое повреждение сонной артерии необходима экстренная ангиография, если они стабильны в других отношениях. Координация соответствующего лечения сосудистых и внутричерепных повреждений требует хорошо согласованного мультидисциплинарного подхода.

Экстренные трепанационные отверстия при черепно-мозговой травме

При поступлении пациента с четко указывающими на быстрое расширение внутричерепной гематомы симптомами (доказанная внезапная потеря сознания, быстро расширяющийся зрачок) возможно лучше начать непосредственно с операции или даже с наложения трепанационных отверстий в отделении неотложной помощи. Проблемы связанные с экстренными трепанационными отверстиями касаются локализации очага и эффективности эвакуации. При локализации очага с помощью КТ можно определить точное положение отверстий.

Без такой локализации можно потратить много времени на наложение множества поисковых отверстий. Кроме того, студенистые свежие сгустки, удаляемые через трепанационные отверстия, могут представлять собой только часть объема. В большинстве случаев декомпрессия не произойдет, пока не будет выполнена полная краниотомия. Лучшим вариантом помощи является быстрая транспортировка в подразделение, в котором можно будет выполнить полную краниотомию. Экстренные трепанационные отверстия оставляют в качестве резерва для случаев, когда выживание при транспортировке исключается.

– Также рекомендуем “Неврологическое лечение при черепно-мозговой травме. Коррекция внутричерепного давления (ВЧД)”

Оглавление темы “Черепно-мозговая травма”:

- Черепно-мозговые травмы (ЧМТ). Эпидемиология, этиология

- Внутричерепные гематомы и ушибы после травмы. Частота, причины

- Вторичное повреждение мозга при черепно-мозговой травме. Механизмы

- Диффузные поражения головного мозга. Диффузное аксональное повреждение

- Тактика при черепно-мозговой травме у пациента. Прогноз

- Неотложные обследования при черепно-мозговой травме. Показания к КТ

- Хирургическое лечение внутричерепных гематом, ушибов. Показания

- Показания к трепанации черепа при черепно-мозговой травме. Операции

- Неврологическое лечение при черепно-мозговой травме. Коррекция внутричерепного давления (ВЧД)

- Альбумин при черепно-мозговой травме. Показания, эффективность

Источник

Ушиб головного мозга — вид черепно-мозговой травмы, сопровождающийся ограниченными морфологическими изменениями церебральных тканей. Проявляется утратой сознания, амнезией, рвотой, головокружением, анизокорией, различной очаговой симптоматикой, менингеальным симптомокомплексом, изменениями сердечного и дыхательного ритма. Основной метод диагностики — КТ головного мозга. Консервативное лечение: коррекция жизненно важных функций, нормализация внутричерепного давления, нейропротекторная терапия. Хирургическое лечение производится строго по показаниям, включает трепанацию черепа, декомпрессию и удаление очагов ушиба.

Общие сведения

Ушиб головного мозга (УГМ) составляет порядка 25-30% всех черепно-мозговых травм (ЧМТ). Отличием ушиба мозга от его сотрясения является наличие морфологических посттравматических изменений в церебральных тканях. Различают три степени тяжести ушиба. Первая, наряду с сотрясением головного мозга, относится к легким ЧМТ, вторая — к ЧМТ средней тяжести, третья — к тяжелым ЧМТ. Оценку тяжести ушиба осуществляют по степени расстройств сознания, тяжести состояния пострадавшего, выраженности неврологического дефицита, данным томографических исследований. По данным статистики, в России ушиб головного мозга распределяется по степеням тяжести следующим образом: легкий — 33%, средней тяжести — 49%, тяжелый — 18%.

Ушиб головного мозга в 2-3 раза чаще наблюдается у лиц мужского пола. По различным данным в 5-20% случаев этого вида ЧМТ выявляется алкогольное опьянение пострадавшего. В настоящее время тяжелый ушиб головного мозга выступает одной из ведущих причин летальности и инвалидизации среди лиц в возрасте до 45 лет. В связи с этим своевременность диагностики и поиск оптимальных способов лечения УГМ являются приоритетными задачами травматологии, нейрохирургии, неврологии и реабилитологии.

Ушиб головного мозга

Причины ушиба головного мозга

Ушиб головного мозга возможен в результате транспортной аварии, профессиональной, бытовой, криминальной или спортивной травмы. В детском дошкольном возрасте УГМ обусловлен преимущественно различного рода падениями. Ушиб мозга может произойти при внезапном падении пациентов во время пароксизма эпилепсии или дроп-атаки. Зачастую УГМ сопровождается переломом черепа, в половине случаев — внутричерепным кровотечением (субарахноидальным кровоизлиянием, образованием субдуральной или внутримозговой гематомы).

Патофизиология УГМ включает первичное и вторичное повреждение. Первичное повреждение происходит непосредственно при травме и обусловлено смещением мозга в черепной коробке, смещением полушарий по отношению к стволу мозга, гидродинамическим фактором. В результате возникают структурные повреждения нейронов и клеток глии, разрывы синаптических связей, сосудистые повреждения и тромбозы. Очаги УГМ могут иметь единичный и множественный характер, локализуются не только в зоне удара, но и в области противоудара. Вторичное повреждение является следствием деструктивных метаболических процессов, инициируемых первичным повреждением. В области ушиба развивается асептическое воспаление и отек, нарушается кровообращение и метаболизм нейронов. Все это приводит к расширению зоны ушиба. Исходом первичного и вторичного повреждения является некроз нейронов, который и обуславливает возникновение неврологического дефицита.

Симптомы ушиба головного мозга

УГМ легкой степени сопровождается утратой сознания до десятков минут. Затем наблюдается умеренная оглушенность, сонливость, может быть неполная ориентация во времени и в окружающем. Пострадавшие жалуются на постоянную цефалгию (головную боль), слабость, тошноту, головокружение. Отмечается не дающая облегчения рвота, возможно многократная. Наблюдается амнезия: пациент не помнит предшествовавшие ЧМТ события (ретроградная амнезия) и еще некоторое время после травмы не может запомнить того, что с ним происходит (антероградная амнезия). Зачастую развивается тахикардия или, наоборот, брадикардия, реже — артериальная гипертензия.

В неврологическом статусе: анизокория, нистагм, асимметричность сухожильных рефлексов, невыраженный менингеальный симптомокомплекс, может быть легкий гемипарез. Когда УГМ сопровождается субарахноидальным кровоизлиянием, менингеальный симптомокомплекс ярко выражен. При легкой степени ушиба все указанные проявления регрессируют в период от 2-х до 3-х недель.

УГМ средней степени проявляется бессознательным состоянием в течение от десятков минут до 4-5 ч. При восстановлении сознания наблюдается интенсивная цефалгия, повторная рвота, кон-, антеро- и ретроградная амнезия. Амнезия, умеренное или глубокое оглушение и дезориентация могут сохраняться до нескольких суток. Возможны психические отклонения. Зачастую имеет место субфебрилитет, бради- или тахикардия, артериальная гипертензия, учащенное дыхание. В неврологическом статусе выявляются очаговые симптомы, варьирующие в зависимости от локализации зоны ушиба. Как правило, отмечаются различной выраженности гемипарезы и гемигипестезия, нарушения речи (моторная афазия), анизокория и глазодвигательные расстройства. Обычно указанная симптоматика постепенно исчезает спустя 4-6 недель после ЧМТ.

УГМ тяжелой степени отличается большей длительностью бессознательного состояния (до нескольких недель). Зачастую имеет место моторное возбуждение. Тяжелый ушиб головного мозга протекает с дисфункцией жизненно важных систем: артериальной гипотонией или гипертензией, тахи- или брадиаритмией, нарушением дыхательного ритма на фоне тахипноэ. В начальном периоде после ЧМТ доминирует стволовая симптоматика: тонический нистагм, двусторонний птоз и мидриаз, децеребрационная ригидность, дисфагия, двусторонние стопные патологические рефлексы, симметричная гипо- или гиперрефлексия. На этом фоне выявляются признаки поражения полушарий: гемипарез, гемигипестезия, оральный автоматизм и др. Возможна гипертермия до 41°C, судорожные пароксизмы. Неврологическая симптоматика имеет длительное течение и не регрессирует в полной мере. Различной выраженности психические и/или неврологические изменения остаются в качестве стойких резидуальных следствий ЧМТ.

Диагностика ушиба головного мозга

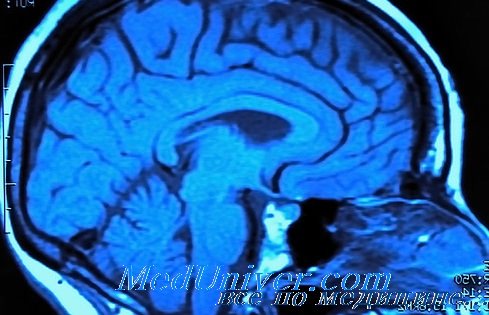

Основным методом диагностики УГМ в современных условиях является КТ головного мозга. Томографическая картина отличается в зависимости от тяжести ушиба. При легкой степени очаги с уменьшенной плотностью выявляются лишь в 40-50% случаев. В зоне ушиба на томограммах отмечается отечность, петехиальные кровоизлияния. Отечность может распространяться на всю долю мозга или даже на целое полушарие, приводить к умеренному сужению ликворных пространств.

Аксиальная КТ головного мозга без контрастного усиления. Определяется контузионный очаг в правой лобной доле, представленный геморрагическим компонентом, зоной детрита и отека

Ушиб средней тяжести характеризуется наличием на томограммах очагов ушиба в виде зон пониженной плотности. При геморрагическом пропитывании очаг ушиба может иметь повышенную плотность. При тяжелом ушибе томография визуализирует очаги как повышенной, так и пониженной плотности. В первом случае речь идет о сгустках крови, во втором — об участках размозжения и отека. При крайне тяжелых поражениях зона деструкции церебральной ткани уходит вглубь к подкорковым структурам.

В ходе лечения КТ также проводят в динамике. Наблюдения показывают, что в случае легкой или средней тяжести ушиба с течением времени происходит полное исчезновение очаговых изменений. В случае тяжелого УГМ наблюдается уменьшение площади очагов деструкции, а затем их трансформация в кисты головного мозга или участки атрофии. Чем тяжелее ЧМТ, тем более медленно проходят указанные изменения, визуализируемые при помощи КТ.

Лечение ушиба головного мозга

Ушиб головного мозга является однозначным показанием к госпитализации пострадавшего. Лечение проводят неврологи и нейрохирурги, а затем реабилитологи. Консервативная терапия включает, прежде всего, нормализацию жизненно важных функций: коррекцию гемодинамики с постоянным мониторингом АД, дыхательную поддержку, мониторинг и коррекцию внутричерепного давления (фуросемид, ацетазоламид, маннитол). Проводится нейропротекторное лечение (эритропоэтин, цитиколин, прогестерон, статины) и симптоматическая терапия (коррекция гипертермии, противосудорожная терапия, купирование головной боли, противорвотные средства и т. п.).

В 15-20% УГМ осуществляется хирургическое лечение. Оно показано при развитии сдавления головного мозга и дислокационном синдроме, при наличии очага размозжения объемом более 30 см³, очага объемом 20-30 см³ с масс-эффектом и смещением срединных структур более 5 мм или при наличии более мелких очагов, сопровождающихся прогрессивным усугублением неврологической симптоматики.

Операция проводится путем трепанации черепа. При наличии объемного очага размозжения производится его удаление. Осуществляется костно-пластическая трепанация черепа, при которой после удаления очага костный и кожно-апоневротический лоскуты устанавливаются на место. При высоких цифрах внутричерепного давления операцию дополняют декомпрессионной трепанацией черепа. Если очаги размозжения имеют маленький объем, но сопровождаются выраженной отечностью мозговых тканей, показана декомпрессионная трепанация без удаления очагов.

Прогноз при ушибе головного мозга

Последствиями УГМ могут быть посттравматическая гидроцефалия; локальная церебральная атрофия; формирование субдуральной гигромы, хронической субдуральной гематомы, посттравматической церебральной кисты; возникновение посттравматического арахноидита, оболочечно-мозговых спаек, приводящих к возникновению эпилепсии или различных форм психопатии. В отдаленном будущем ушиб головного мозга может обуславливать развитие болезни Паркинсона или болезни Альцгеймера.

Легкий УГМ обычно имеет благоприятный исход с полным восстановлением неврологических и психических функций. УГМ средней тяжести при своевременном и адекватном лечении также приводит к выздоровлению. После него могут наблюдаться гидроцефалия, вегето-сосудистая дистония, астения, легкое нарушение координации движений. Тяжелый УГМ приводит к летальному исходу примерно в 30% случаев. Среди выживших большой процент инвалидов. Основными причинами инвалидизации выступают: эпилепсия, психические расстройства, парезы и параличи, нарушения речи.

Источник

Хирургическое лечение внутричерепных гематом, ушибов. Показания

Определение объема сгустка при черепно-мозговой травме. В эпоху визуализации, большинство решений относительно времени устранения сгустка и эффекта массы основывается на данных КТ. Некоторые критерии для удаления сгустка основаны на его объеме, а не на таких показателях как длина и ширина. Многие программы обработки КТ изображений могут рассчитывать объем сгустка, но это может быть недоступно в повседневной практике многих учреждений по различным причинам.

В отсутствии формального вычисления, объем сгустка можно определить по следующей формуле. При КТ с толщиной срезов 10 мм определяется срез с максимальной площадью сгустка, обозначаемый как срез 1. Наибольший диаметр определяется как параметр А. Длина перпендикуляра к А на этом срезе обозначается как В. Сравнивают остальные срезы, на которых виден сгусток, со срезом А. При размере, превышающем срез 1 > 75%, присваивается значение 1. При размерах, составляющих 25-75%, присваивается значение 0,5 и при размере <25% присваивается значение 0.

Сумма значений всех срезов даст показатель С. Объем сгустка можно вычислить по формуле (А х В х С)/2.

Острая эпидуральная гематома

Все эпидуральные гематомы объемом > 30 см2 необходимо эвакуировать, независимо от значения шкалы комы Глазго пациента. Критериями неоперативного лечения являются объем при КТ < 30 см2, толщина < 15 мм и смещение средней линии < 0,5 мм у пациента с шкалой комы Глазго >8, при отсутствии очаговой симптоматики. Консервативное лечение проводится в случае удовлетворения всех критериев.

Пациентам с острыми эпидуральными гематомами, анизокорией и шкалы комы Глазго < 9 необходимо как можно быстрее выполнить кратиотомию вне зависимости от размеров гематомы. Рекомендаций относительно метода эвакуации гематомы не дается, но авторы руководства отмечают, что краниотомия обеспечивает более полое удаление.

Острая субдуральная гематома

При субдуральных гематомах эвакуации подлежат очаги имеющие толщину более 10 мм или сопровождающиеся смещением средней линии более 5 мм вне зависимости от показателя ШКГ. Пациенту с острой субдуральной гематомой толщиной менее 10 мм и смещением средней линии менее чем на 5 мм, но имеющему неподвижные, расширенные или асимметричные зрачки, ВЧД >20 мм рт. ст. или снижение ШКГ на два или более баллов с момента травмы до госпитализации, также следует удалить гематому. Пациентам с острыми субдуральны-ми гематомами как можно скорее нужно удалять сгустки.50 Субдуральные гематомы удаляются при краниотомии. Всем пациентам с ШКГ < 9 и острой субдуральной гематомой необходим мониторинг ВЧД.

Паренхимные поражения при черепно-мозговой травме

Повреждения паренхимы представлены внутрипаренхимными сгустками и ушибами. Их лечение всегда было менее определенным, чем лечение эпидуральных и субдуральных гематом.

Очаговые паренхимные поражения нужно удалять в трех ситуациях. Каждого пациента с объемным паренхимным поражением и признаками связанного с ним прогрессирующего неврологического нарушения, с устойчивой к медикаментозному лечению внутричерепной гипертензией или признаками эффекта массы при КТ нужно лечить хирургически.

Хирургическое лечение необходимо во всех случаях какого-либо очага объемом более 50 см3. Пациентов с ШКГ 6-8 с ушибами лобной или височной доли больше 20 см3 в объеме со смещением серединных структур не менее чем на 5 мм и/или сдавлением цистерн при КТ следует лечить хирургически. Рекомендуется краниотомия с эвакуацией объемного очага.

Неоперативное лечение с интенсивным мониторигом и повторной визуализацией возможно для пациентов с объемными паренхимными очагами при отсутствии неврологических нарушений, контроле ВЧД и без значительных признаков эффекта массы при КТ.

Повреждения в задней ямке при черепно-мозговой травме

Поражения задней ямки особенно опасны. Масс-эффект этих поражений часто проявляется изменениями не психического состояния, а жизненно важных показателей. Нередко эти изменения незначительны и пропускаются, в результате чего происходит вклинение миндалины мозжечка и сердечно-легочный коллапс.

Пациенты с эффектом массы при КТ или с неврологическим нарушением или ухудшением, которое можно приписать поражению нуждаются в оперативном вмешательстве. Масс-эффект при КТ определяется как деформация, смещение или исчезновение изображения четвертого желудочка; сжатие или потеря визуализации базальных цистерн или наличие обструктивной гидроцефалии. Операцию необходимо провести как можно быстрее. Чаще всего выполняется подзатылочная трепанация.

Пациентов с очагами, не дающими значительного эффекта массы при КТ и без признаков неврологического нарушения, можно оставить под наблюдением при последовательном КТ-контроле.

– Также рекомендуем “Показания к трепанации черепа при черепно-мозговой травме. Операции”

Оглавление темы “Черепно-мозговая травма”:

- Черепно-мозговые травмы (ЧМТ). Эпидемиология, этиология

- Внутричерепные гематомы и ушибы после травмы. Частота, причины

- Вторичное повреждение мозга при черепно-мозговой травме. Механизмы

- Диффузные поражения головного мозга. Диффузное аксональное повреждение

- Тактика при черепно-мозговой травме у пациента. Прогноз

- Неотложные обследования при черепно-мозговой травме. Показания к КТ

- Хирургическое лечение внутричерепных гематом, ушибов. Показания

- Показания к трепанации черепа при черепно-мозговой травме. Операции

- Неврологическое лечение при черепно-мозговой травме. Коррекция внутричерепного давления (ВЧД)

- Альбумин при черепно-мозговой травме. Показания, эффективность

Источник