Уход за больными с переломом шейного отдела позвоночника

Тяжесть перелома позвоночника зависит от уровня его повреждения (шейный, грудной, поясничный отделы), от того, какая часть позвонка повреждена (тело, дужка, отростки). Наиболее тяжелым является перелом позвоночника в сочетании с травмой спинного мозга (осложненный перелом).

В большинстве случаев при переломе позвоночника больному предписывают строгий постельный режим. Пациента укладывают на кровать с деревянным щитом, головной ее конец приподнимают, под позвоночник на уровне перелома подкладывают мешочек с песком (реклинирующий валик). В дальнейшем при переломе грудного и поясничного отделов позвоночника осуществляют вытяжение с помощью лямок, проводимых через подмышечные впадины.

При повреждении шейного отдела вытяжение осуществляют на петле Глиссона, которая представляет собой специальное приспособление в виде матерчатого ошейника, охватывающего шею, подбородочную и затылочную часть головы. К верхней части петли подвешивают груз, тягу к которому перебрасывают через блок.

В ближайшие дни петлю Глиссона меняют на скелетное вытяжение за теменные бугры черепа. Фиксацию конструктивных элементов системы вытяжения выполняют таким образом, чтобы больной не касался ногами спинки кровати. Под действием силы тяжести тела происходит постепенное расслабление мускулатуры позвоночного столба, вправление вывихнутого позвонка (при вывихе) и увеличение расстояния между позвонками, освобождая тем самым спинной мозг и его корешки от сдавления.

Такой строгий постельный режим длится не менее месяца. При этом непосредственный уход за больными включает обеспечение санитарно-гигиенических условий, помощь при физиологических отправлениях, своевременную смену нательного и постельного белья, надлежащий туалет промежности и половых органов (особенно у женщин в период менструации).

В зависимости от уровня повреждения спинного мозга наблюдаются тяжелейшие функциональные расстройства различных органов. Если имела место травма I-III сегментов, то от остановки сердечной деятельности вследствие паралича сосудодвигательного центра в продолговатом мозге наступает смерть.

При повреждении спинного мозга на уровне IV-VI шейного позвонка первоначально развивается спинальный шок, который сопровождается исчезновением всех двигательных рефлексов, падением артериального давления, отсутствием акта произвольной дефекации и мочеиспускания. Спустя некоторое время на передний план выходят парезы и параличи. Расстройства дыхания связаны с нарушением иннервации межреберных мышц и угнетением кашлевого рефлекса. В этом случае дыхательная недостаточность быстро прогрессирует и для спасения жизни пострадавшего необходимы реанимационные мероприятия.

Перелом позвоночника с повреждением спинного мозга на уровне грудного отдела сопровождается «тазовыми» расстройствами (нарушение мочеиспускания и дефекации), а также параличом ног с отвисанием стоп. Первоначально у больных имеет место задержка мочеиспускания. Затем вследствие паралича сфинктеров мочевого пузыря происходит самопроизвольное вытекание мочи. Такие нарушения опасны тем, что быстро развивается восходящая инфекция мочевыводящих путей (цистит, пиелонефрит, уросепсис). Для их предупреждения регулярно, 2 раза в сутки, при помощи эластического катетера опорожняют мочевой пузырь и промывают его антисептиками (водный раствор фурацилина 1:5000, раствор перманганата калия 1:5000).

Поскольку срок восстановления произвольного мочевыделения длителен, то используют постоянный катетер, либо накладывают надлобковый свищ на мочевой пузырь. В том и другом случае целесообразно дренирование мочевого пузыря с помощью системы Монро. Устройство состоит из постоянного катетера, соединенного с двумя трубками через регулятор, с помощью которого по одной из них в мочевой пузырь подается антисептик, а по другой содержимое пузыря выводится наружу. Эта система позволяет выработать «автоматизм» мочеиспускания.

Вследствие нарушения двигательной функции кишечника невозможна самостоятельная дефекация. В связи с этим больные нуждаются в регулярном его освобождении с помощью очистительной клизмы. При ее неэффективности прибегают к механическому удалению каловых масс из прямой кишки указательным пальцем правой руки, одновременно совершая левой рукой массирующие движения в нижних отделах живота. Затем делают очистительную или сифонную клизму, а после дефекации – дополнительное подмывание промежности.

Травма спинного мозга сопровождается парезом ног, и возникшее длительное отвисание стоп приводит к развитию тяжелых контрактур в голеностопном суставе. Для предупреждения отвисания стопы накладывают гипсовую лонгету, которая удерживает стопу под прямым углом по отношению к голени.

У больных с повреждением спинного мозга складывается исключительно оптимальное сочетание глубоких трофических нарушений, связанных с его травмой, и других факторов, способствующих развитию пролежней. Поэтому профилактика пролежней становится крайне трудной, но чрезвычайно важной задачей ухода. Для этого используют все возможные средства и способы.

В рацион питания таких больных включают высококалорийную пищу, богато содержащую белки и витамины. Пациенты чаще всего самостоятельно питаться не могут, и их приходится кормить. Для этого прикроватный столик пододвигают как можно ближе к головному концу кровати и кормят больного с ложки. Жидкую пищу дают через поильник.

Г. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

· Что такое перелом?

· Какие факторы способствуют замедлению сращения костных отломков?

· Какие мероприятия выполняют при оказании первой помощи при переломах?

· Как выполняется транспортная иммобилизация при переломах?

· Какие существуют принципы лечения переломов?

· Каковы правила наложения гипсовой повязки?

· Какие осложнения возникают при лечении перелома гипсовой повязкой?

· В чем заключаются особенности ухода при лечении перелома гипсовой повязкой?

· Какие осложнения возникают при лечении перелома скелетным вытяжением?

· В чем заключаются особенности ухода при лечении скелетным вытяжением?

· В чем заключаются особенности ухода при переломе позвоночника?

· Каково значение и содержание гигиенической гимнастики при лечении переломов?

Источник

Перелом шейного отдела позвоночника это повреждение, результатом которого может быть частичный либо полный паралич, а также смертельный исход. При такой травме особо важное значение имеет правильное оказание первой помощи и своевременная госпитализация пострадавшего.

Что такое перелом шеи и его симптомы можно узнать ниже.

Причины

Случаются переломы шейных позвонков при:

- ДТП,

- неудачном падении, ударе в быту либо на производстве,

- занятиях такими видами спорта, как гимнастика, лыжный спорт, верховая езда, дайвинг, дельтапланеризм,

- осуществлении резких наклонов и поворотов головы больными остеоарторозом либо другими подобными заболеваниями.

Классификация

В зависимости от наличия осложнений выделяют переломы:

- осложненные,

- неосложненные.

В зависимости от характера переломы бывают следующих типов:

- изолированный перелом позвоночных дуг,

- переломовывих (сочетание вывиха позвонка и перелома дуг (тела) позвонка),

- компрессионный (наблюдается в результате сдавления позвонка),

- оскольчатый (диагностируется при дроблении позвонка на части).

Исходя из локализации, различают переломы:

- Джефферсона (повреждение 1 позвонка, возникающее в результате падения увесистого предмета на вертикально расположенную голову,

- висельника либо палача (травмирование 2 позвонка),

- ныряльщика (нарушение целостности 3-7 позвонков с одновременным разрывом связок),

- землекопа (повреждение остистых отростков 6-7 позвонков из-за резкого наклона шеи вперед под воздействием внешней силы).

В отдельную группу также выделены хлыстовые и спинальные травмы шейного отдела позвоночника.

При хлыстовой травме, полученной при резком сгибании-разгибании шеи, наблюдается разрушение межпозвоночных суставов, связок. При спинальной травме повреждаются спинной мозг, его нервные оболочки и корешки.

Первый шейный позвонок имеет название «атлант», так как именно на нем «держится» голова. Он имеет форму кольца и находится там, где позвоночник стыкуется с затылочной костью и имеет вид кольца. Данное сочленение не имеет хрящевой ткани, поэтому при повреждении атлант берет на себя всю силу удара.

Повреждения атланта подразделяются на переломы:

- задней дуги (наиболее часто встречающийся),

- боковых частей позвонка,

- четырехкомпонентный «взрывной»,

- передней дуги (горизонтальный),

- поперечного отростка (односторонний либо двусторонний).

Второй шейный позвонок носит название «аксис». Он также как и первый представлен в форме кольца, передняя часть которого имеет вырост, именуемый зубом аксиса. Выделяют следующие типы перелома аксиса:

- отрывной перелом верхушки зуба аксиса (редко встречающаяся травма),

- перелом, при котором линия повреждения проходит по самой узкой области зуба,

- перелом у зубного основания в теле позвонка.

Симптомы

При переломе первого шейного позвонка и переломе второго шейного позвонка наблюдаются следующие симптомы:

- боль в затылочной и теменной областях,

- нарушение чувствительности,

- головокружение.

Признаки повреждения 3-7 позвонков немного иные:

- боль в зоне повреждения,

- нарушение чувствительности,

- появление паралича.

При переломе остистого отростка появляются:

- отечность поврежденного участка,

- боль в шейной и затылочной областях,

- затруднение при поворотах головы.

При повреждении позвоночных дуг имеются:

- ощущение сдавления шейного отдела,

- боль в спине и затылочной области.

При множественном переломе наблюдаются:

- болевой шок, мигрень, головокружение,

- потеря чувствительности конечностей,

- сбой в работе дыхательной системы.

Диагностика

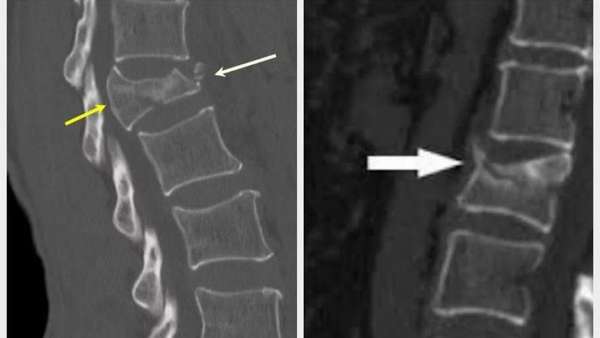

В ходе диагностирования производится:

- внешний осмотр места перелома, позволяющий определить локализацию и сопутствующие нарушения,

- рентгенография поврежденного участка в двух трех проекциях,

- КТ и МРТ, позволяющие уточнить детали травмы и требуемые при оскольчатом либо компрессионном переломах позвоночника шейного отдела.

Первая помощь

В случаях, когда сломаны шейные позвонки, очень важно правильно оказать пострадавшему первую помощь. Для этого необходимо выполнить ряд действий:

- предотвратить всяческие попытки человека двигаться,

- вызвать скорую помощь,

- положить пострадавшего на бок во избежание западания языка либо удушения рвотными массами,

- если человек не может лежать на боку по причине сильного отека горла, его следует положить на живот, положив под голову жесткую подушку,

- зафиксировать шею с помощью подручных средств: полотенца, плотного картона, доски и т.п.,

- дать пострадавшему дозу анестетиков: анальгина, парацетамола, нестероидных противовоспалительных средств,- чтобы предотвратить появление болевого шока, коматозного либо обморочного состояния,

Важно знать! При оказании первой помощи нельзя резко изменять положение тела человека, тянуть его за ноги.

Лечение

Травмы шеи, как правило, лечатся консервативным путем, предусматривающим иммобилизацию и постельный режим. Если такое лечение не дало положительного эффекта —, пациента оперируют. Хирургическое вмешательство требуется также при компрессионном переломе, отделении костных фрагментов, защемлении спинного мозга.

Чтобы облегчить пациенту боль назначаются анестетики и различные физиопроцедуры, такие как: озокеритотерапия, лазеротерапия, магнитотерапия, электрофорез, ультрафонофорез.

Иммобилизация

Лечение перелома шейных позвонков невозможно без приведения пациента в неподвижное состояние. Неподвижность обеспечивает полное сращение костных тканей. Поэтому, в течение четырех месяцев шея пациента удерживается в одном и том же положении.

Использование бандажа и воротника

Самым распространенным ортопедическим изделием является воротник Шанца, который фиксирует область шеи, ограничивает ее движение. Данный воротник используется в течение длительного срока вплоть до полного выздоровления пациента.

При компрессионном переломе шейных позвонков, учитывая их сжатие, используется гипсовый корсет, который эффективно устраняет имеющееся защемление. Срок ношения такого бандажа зависит от тяжести полученного повреждения.

Травмы шеи, влекущие ее деформирование, лечатся путем помещения пациента в петлю Глиссона, специальное приспособление для тракции (вытяжения) позвоночника.

Оперативное вмешательство

С целью восстановления травмированных позвонков производится использование специальных металлических пластин, трансартикулярных фиксаторов, ламинарных контракторов.

Все эти приспособления позволяют придать позвонкам нужное положение. После успешного срастания костей и снятия фиксаторов, для заполнения образованного дефекта костной ткани используют трансплантат (костный фрагмент), извлеченный из тазовой кости пациента.

Упражнения и массаж

В период сращивания костей из-за долговременной иммобилизации шеи развивается мышечная атрофия. В связи с этим требуется длительное восстановление с использованием специальной гимнастики, проводимой, в первое время, под наблюдением врача. Такая гимнастика, как правило, предусматривает выполнение наклонов головы вперед-назад, вправо-влево, а также круговые вращения головой.

Также больным назначается массаж с целью разработки мышц и восстановления их тонуса. Для большей эффективности стоит использовать точечный массаж, позволяющий проработать каждый позвонок. Очень важно чтобы данная процедура осуществлялась исключительно квалифицированным специалистом.

Последствия переломов шейного отдела позвоночника

С последствиями перелома 5,6,7 шейного позвонка, а также других позвонков можно столкнуться сразу после получения травмы. Среди них:

- потеря чувствительности ног и рук, нарушение работы дыхательной системы,

- сбой в работе органов малого таза: недержание мочи и кала,

- мозговое кровоизлияние,

- функциональные нарушения в работе сердца,

- разрыв спинного мозга,

- утрата двигательных функций рук и ног (в случае сужения костного канала, повреждении спинного мозга либо разрыве артерии).

Некоторые последствия могут наблюдаться спустя некоторое время с момента получения травмы:

- потеря чувствительности конечностей и, как следствие, утрата двигательной активности,

- пролежни, как результат неподвижного состояния и неадекватного ухода,

- развитие болезней мочевыводящих путей и инфекционного процесса посредством крови,

- летальный исход (высок риск при нарушении естественной вентиляции легких и развитии воспаления, не поддающегося лечению),

- нестабильность позвоночника, проявляющаяся в неспособности позвоночника безболезненно справляться с физиологическими нагрузками,

- развитие искривления позвоночника в переднезаднем направлении, превышающее нормальные параметры,

- нарушения неврологического характера.

Профилактика шейных переломов

Профилактические мероприятия заключаются в следующем:

- тренировка спинных мышц путем специального комплекса упражнений,

- соблюдение правил дорожного движения,

- соблюдение правил техники безопасности при нахождении в производственной и бытовой среде,

- прием витаминов и минералов, оказывающих действие общеукрепляющего характера.

Заключение

Перелом шейного отдела позвоночника —, одна из серьезнейших травм. Неграмотное оказание первой медицинской помощи либо неадекватное лечение могут привести человека к гибели или навсегда приковать его к инвалидному креслу (постели). Поэтому основная задача каждого сознательного человека это предусмотрительное и осторожное поведение в повседневной жизни с целью предупреждения данного повреждения.

Источник

Главная

Библиотека

Общая хирургия

Уход за больными с повреждениями позвоночника и таза

На догоспитальном этапе при оказании доврачебной помощи следует помнить, что осмотр пациента проводится осторожно. При подозрении на травму позвоночника, особенно шейного отдела, одежду следует разрезать, а не снимать через голову во избежание дополнительной травмы.

Перекладывание пострадавшего должны по команде осуществлять несколько человек, не изменяя положения больного, при этом один из них поддерживает голову. При переносе носилок нельзя идти в ногу. Во время транспортировки нужно поддерживать проходимость верхних дыхательных путей.

При подозрении на повреждение костей таза обезболивание проводят кеталаром, так как он обладает и противошоковым действием. Перекладывание пострадавшего на носилки осуществляется по команде. Способ иммобилизации выбирается с учетом локализации перелома и его характера. Особое внимание следует обращать на признаки повреждения внутренних органов (мочевого пузыря, прямой кишки).

При повреждении позвоночника возможно возникновение ряда осложнений: ОДН, эмболии легочной артерии, местного нарушения трофики тканей (пролежней), уроинфекции, нарушения мочеотделения и дефекации. Эти осложнения легче предупредить, чем вылечить, поэтому пациенты нуждаются в постоянном наблюдении и уходе. Медицинская сестра обязана своевременно заподозрить изменения в состоянии больного по его поведению, изменению цвета кожных покровов, величины зрачков и характеристике ЧДД, пульса, АД. Правильный уход позволяет пациенту своевременно встать на ноги, передвигаться, приобрести навыки самообслуживания в стационаре.

При лечении переломов с помощью гипсовых корсетов необходимо ежедневно протирать кожу под корсетом камфорным спиртом для профилактики пролежней, контролировать занятия пациента ЛФК для верхних и нижних конечностей.

При функциональном методе лечения, направленном на создание “мышечного корсета”, контролируется объем и регулярность гимнастических упражнений в зависимости от периода лечения.

Для предотвращения контрактур и порочных положений в суставах нижних конечностей используют съемные гипсовые лонгеты, устанавливают упоры под углом 90° для профилактики провисания стоп, проводят пассивные движения в суставах и массаж ног. У пациентов с переломом позвоночника часто наблюдается расстройство мочеиспускания и дефекации. Поэтому необходимо регулярно (не менее 2 раз в сутки) опорожнять мочевой пузырь, а при недержании мочи проводить катетеризацию мочевого пузыря с соблюдением правил асептики. Очистительные клизмы ставятся 2-3 раза в неделю с использованием резинового судна и подкладыванием валика под поясницу (исключить провисание позвоночника).

У пациентов с повреждениями спинного мозга часто возникают легочные осложнения, поэтому их профилактике необходимо уделять особое внимание.

Пациенты с первых дней занимаются ЛФК, получают массаж. При наличии цистостомы необходимо ухаживать за кожей вокруг нее, промывать мочевой пузырь антисептиками для профилактики восходящей инфекции, осуществлять контроль за мочеиспусканием и дефекацией. При лечении перелома типа Мальгеня скелетным вытяжением судно пациенту подают втроем: двое осторожно за гамак приподнимают таз больного, а третий подкладывает судно с той стороны, где на нижнюю конечность наложено вытяжение.

К концу IV периода пациент стоит на ногах сначала 10-20 мин, затем несколько часов в день. Через 2-2,5 мес. больной свободно ходит без костылей или палки, но не должен нагибаться. Сидеть разрешается через 3,5-4 мес. Трудоспособность восстанавливается через 8-10 мес, но к тяжелому физическому труду больные допускаются не ранее чем через год после травмы.

При переломах позвоночника, осложненных повреждением спинного мозга, особое внимание уделяют профилактике пролежней. Пациента помещают на противопролежневый матрац или используют резиновые круги, ватно-марлевые бублики. Простыни и подстилки должны быть сухими, чистыми, без складок. Необходимо регулярно менять положение больного в постели.

В.Дмитриева, А.Кошелев, А.Теплова

“Уход за больными с повреждениями позвоночника и таза” и другие статьи из раздела Общая хирургия

Читайте также:

- Лечение переломов костей таза

- Вся информация по этому вопросу

Источник