Ушиб лицевой части черепа

Перелом черепа – это нарушение целостности костей черепа. Чаще его причиной становится тяжелая прямая травма. Патология сопровождается локальной болью в месте повреждения. Остальные симптомы зависят от тяжести травмы, поражения мозговых структур и развития осложнений. Диагностика базируется на жалобах, данных анамнеза и объективного осмотра, результатах рентгенографии, КТ, МРТ и других исследований. Лечение определяется видом перелома и тяжестью черепно-мозговой травмы, может быть как консервативным, так и оперативным.

Общие сведения

Перелом черепа – травматическое нарушение целостности черепа. Обычно сопровождается повреждением мозга и его оболочек, поэтому относится к группе состояний, представляющих опасность для жизни. Тактика лечения зависит от вида перелома черепа и особенностей повреждения мозговых структур и может быть как консервативной, так и оперативной.

Переломы черепа составляют около 10% от всех переломов и около 30% от общего количества тяжелых черепно-мозговых травм и чаще наблюдаются либо у активных людей молодого и среднего возраста, либо у социально неблагополучных граждан (алкоголиков, наркоманов и т. д.). Высокая частота подобных повреждений у первой группы пациентов объясняется их активностью (травмы на производстве, поездки на автомобилях, занятия спортом, в том числе – экстремальным и т. д.). Травмы представителей второй группы чаще связаны с криминалом, либо с несчастными случаями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Перелом черепа

Причины

Как правило, перелом черепа возникает в результате тяжелых травм: падений с большой высоты, автомобильных аварий, ударов по голове твердым массивным предметом и пр. Выделяют два механизма перелома черепа:

- Прямой. В этом случае кость ломается непосредственно в месте приложения силы,

- Непрямой. Действие удара передается на поврежденную кость с других отделов черепа или других костей скелета.

Переломы свода черепа обычно формируются в результате прямой травмы. При этом кости черепа прогибаются внутрь, а первой повреждается внутренняя пластинка черепной кости. Однако, возможны и непрямые переломы свода черепа, при которых поврежденная кость выпячивается кнаружи.

Переломы основания черепа чаще развиваются вследствие непрямой травмы, например, в результате падения с высоты на ноги и таз (в этом случае травматическое воздействие передается через позвоночник) или в результате падения на голову (при этом удар передается с костей свода на кости основания черепа).

Классификация

Выделяют переломы мозгового и лицевого черепа. Изучение и лечение переломов лицевого черепа представляет собой отдельный раздел медицины, находящийся в ведении челюстно-лицевых хирургов. Лечением переломов мозгового черепа занимаются врачи-нейрохирурги, а в деревнях и небольших городах, не имеющих собственных нейрохирургических отделений – травматологи или хирурги.

Все переломы мозгового черепа подразделяются на две большие группы: переломы свода и основания. Переломы основания в травматологии и ортопедии встречаются относительно редко и составляют около 4% от общего количества черепно-мозговых травм. По своему характеру переломы свода, в свою очередь, делятся на:

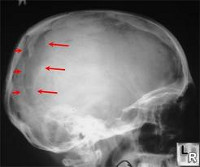

- Линейные переломы. Повреждение кости напоминает тонкую линию. Смещение костных фрагментов отсутствует. Такие переломы сами по себе наименее опасны, однако они могут становиться причиной повреждения оболочечных артерий и образования эпидуральных гематом.

- Вдавленные переломы. Кость вдавливается в черепную коробку. Из-за этого может повреждаться твердая мозговая оболочка, сосуды и мозговое вещество, следствием чего становятся ушибы и размозжения мозга, внутримозговые и субдуральные гематомы.

- Оскольчатые переломы. При повреждении образуется несколько осколков, которые могут повреждать мозг и мозговые оболочки, вызывая те же последствия, что при вдавленных переломах.

Переломы основания черепа подразделяются на переломы передней, средней и задней черепной ямки. Возможно также сочетание переломов свода и основания черепа.

КТ головы (3D-реконструкция). Перелом лицевого черепа (скуловой дуги) и перелом в области лобно-скулового шва.

Симптомы перелома черепа

Перелом свода черепа

При повреждениях свода черепа обнаруживается рана или гематома волосистой части головы. В области перелома могут иметься видимые или выявляемые при ощупывании вдавления. Следует учитывать, что при линейных переломах такие вдавления отсутствуют. Общие симптомы зависят от тяжести травмы и степени повреждения мозговых структур. Возможны любые нарушения сознания, от его кратковременной потери в момент травмы до комы. При поражении мозга и черепных нервов возникают нарушения чувствительности, парезы и параличи. Может развиваться отек мозга, сопровождающийся тошнотой, рвотой, распирающими головными болями, нарушением сознания и появлением очаговой симптоматики. При сдавлении ствола мозга отмечаются нарушения дыхания и кровообращения, а также угнетение реакции зрачков.

Обычно выявляется закономерность: чем тяжелее черепно-мозговая травма, тем сильнее выражено нарушение сознания. Однако из этого правила есть исключение – внутричерепная гематома, для которой характерен период просветления, сменяющийся потерей сознания. Поэтому удовлетворительное состояние больного не стоит расценивать, как свидетельство отсутствия или незначительной тяжести травмы.

Еще один фактор, который необходимо принимать во внимание – пациенты с переломом черепа нередко находятся в состоянии алкогольного опьянения, которое может затруднять диагностику. Поэтому объективные подтверждения травмы головы (ушибы, раны, гематомы) и свидетельства очевидцев в таких случаях должны становиться поводом для направления больного на немедленное обследование в специализированное отделение.

Перелом основания черепа

При переломах основания черепа симптоматика зависит от сопутствующего повреждения мозга. Кроме того, выявляются признаки, характерные для повреждения определенной черепной ямки. О переломе передней черепной ямки свидетельствует симптом «очков» – кровоизлияния в клетчатку вокруг глаз и истечение спинномозговой жидкости с примесью крови из носа. Иногда наблюдается экзофтальм (выпучивание глаз вследствие кровоизлияния в клетчатку, расположенную позади глаза). При повреждении воздухоносных полостей может выявляться подкожная эмфизема.

Перелом средней черепной ямки сопровождается истечением спинномозговой жидкости из слуховых проходов и образованием кровоподтека на задней стенке глотки. Для перелома задней черепной ямки характерны тяжелые расстройства дыхания и кровообращения (свидетельство повреждения ствола мозга) и кровоподтеки в области сосцевидного отростка (костного выступа за ухом). Следует учесть, что симптом «очков» и кровоподтеки в область сосцевидного отростка появляются не сразу, а через 12-24 часов после травмы.

Диагностика

Перелом черепа положено исключать у всех пациентов с черепно-мозговой травмой. Врач опрашивает больного, выясняя обстоятельства травмы, оценивает его общее состояние, проводит неврологическое обследование (оценивает чувствительность и силу мышц, проверяет рефлексы и т. д.). В ходе осмотра он проверяет состояние зрачков (реакция на свет, равномерность, ширина), наличие или отсутствие отклонения языка от средней линии и равномерность оскала зубов, а также измеряет пульс, чтобы выявить брадикардию, характерную для черепно-мозговой травмы.

Обязательно выполняется обзорная рентгенограмма черепа в двух проекциях, а при необходимости – и в специальных укладках. Назначается компьютерная томография черепа и магнитно-резонансная томография (МРТ головного мозга).

На аксиальной КТ в костном окне определяется перелом затылочной кости со смещением отломков

Существует ряд объективных обстоятельств, затрудняющих диагностику переломов черепа, в том числе – тяжелое состояние больного, из-за которого невозможно провести ряд исследований, особенности строения черепа из-за которых на обзорных снимках повреждение костей основания выявляется менее чем у 10% пострадавших и т. д. Поэтому диагноз перелома черепа в ряде случаев выставляется на основании клинической картины и в последующем, после улучшения состояния больного, подтверждается данными объективных исследований.

Лечение перелома черепа

Первая помощь

Всех пациентов с черепно-мозговой травмой необходимо немедленно доставлять в стационар. На этапе первой помощи больного укладывают в горизонтальное положение. Если пострадавший находится в сознании, его кладут на спину. Пациентов в бессознательном состоянии укладывают вполоборота. Для создания такого положения под спину с одной стороны можно подложить небольшие подушки или верхнюю одежду. Голову больного поворачивают в сторону, чтобы при рвоте он не захлебнулся рвотными массами.

Голове создают покой, используя подручные средства: одежду, подушки или валики. Останавливают кровотечение, накладывая на рану давящую повязку. К месту травмы прикладывают холод. Проверяют проходимость дыхательных путей, при необходимости устраняют западение языка, освобождают дыхательные пути от рвотных масс и т. д. По показаниям вводят аналептики (цитизин, диэтиламид никотиновой кислоты) и сердечные гликозиды.

Консервативная терапия

На этапе стационара лечение переломов черепа чаще консервативное, операции проводят по строгим показаниям. Консервативную терапию назначают пациентам с переломами основания черепа, закрытыми переломами свода черепа, субарахноидальными кровоизлияниями, сотрясением и ушибом головного мозга. Всем больным показан постельный режим, длительность которого зависит от тяжести травмы, и гипотермия головы (используются пузыри со льдом). Проводится дегидратационная терапия, назначаются антибиотики и обезболивающие. При переломах основания черепа выполняются повторные люмбальные пункции либо накладывается люмбальный дренаж.

Тактика лечения в каждом конкретном случае определяется тяжестью и особенностями черепно-мозговой травмы. Так, при сотрясениях головного мозга пациентам назначают вазотропные и ноотропные препараты. При ушибах мозга спектр лечебных мероприятий расширяется и включает в себя не только средства для улучшения мозгового кровотока и энергообеспечения мозга, но и метаболическую и противовоспалительную терапию и т. д. В восстановительном периоде применяют ноотропные препараты и лекарственные средства для улучшения мозговой микроциркуляции (циннаризин, винпоцетин).

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение может потребоваться при тяжелых переломах черепа, особенно – вдавленных. Под общим наркозом выполняется трепанация, в ходе которой врач создает отверстие в черепе, удаляет из мозга внедрившиеся осколки, инородные тела и разрушенные ткани. Образование внутричерепных гематом в подавляющем большинстве случаев является показанием для срочной операции, в процессе которой хирург удаляет скопившуюся кровь, промывает полость, выявляет и устраняет источник кровотечения.

Показанием к хирургическому вмешательству при переломах основания черепа в остром периоде может стать повреждение лицевого или зрительного нерва, а в отдаленном – продолжающееся истечение спинномозговой жидкости из ушных проходов или носовых ходов. Прогноз при переломах черепа зависит от тяжести черепно-мозговой травмы. Возможно как полное восстановление, так и тяжелые последствия, становящиеся причиной инвалидности больного.

Источник

Классификация травм челюстно-лицевой области

Травмы челюстно-лицевой области и по сей день представляют собой сложную медицинскую проблему, поскольку в этом анатомическом регионе расположены жизненно важные сосуды и нервы, верхние отделы пищеварительного и дыхательного трактов. Но помимо непосредственной угрозы жизни у пациента может развиться целый ряд психологических проблем, связанных с приобретенными косметическими дефектами.

а) Эпидемиология травм челюстно-лицевой области. В США третьей по распространенности причиной смерти среди всех возрастных групп является травма, а у лиц моложе 44 лет она является наиболее частой причиной смерти. В подавляющем большинстве случаев смерть при травмах наступает либо от кровопотери, либо в результате повреждения центральной нервной системы.

Не считая смертельных случаев, в приемных отделениях США около 40 миллионов человек получают лечение по поводу травм ежегодно; стоимость лечения всех этих случаев составляет более 250 миллиардов долларов в год. На текущий момент ежедневно в США умирает около 400 человек, 50% до поступления в медицинское учреждение. Тем не менее, стоит отметить, что обязательное использование ремней безопасности и изобретение подушек безопасности привело к снижению числа травм, полученных в результате ДТП, примерно на 25%.

Чаще всего травмы лица встречаются в возрасте до 10 лет с постепенным снижением на протяжении всей жизни. Встречаемость переломов костей лицевого скелета, в тоже время, максимальна в возрасте 20-30 лет. Несмотря на высокую частоту переломов костей лица в возрасте до 30 лет, действительный относительный риск перелома при травме усиливается с возрастом (4,4% в год) из-за постепенного снижения плотности костной ткани.

Большая часть травм на первом десятке жизни представлена либо повреждениями мягких тканей, либо повреждением зубов (вколачивание зуба, переломы альвеолярного отростка, перелом коронки и другие). У взрослых, напротив, чаще встречаются переломы костей лица.

б) Классификация травм челюстно-лицевой области. Обычно классификация травм челюстно-лицевой области основана на степени повреждения тканей. Ушиб представляет собой последствие тупой травмы мягких тканей, за которой последовало кровоизлияние в подкожные ткани. Выраженность кровоподтеков при этом зависит от силы травмирующего агента, плотности тканей, возраста и индивидуальной предрасположенности.

Ссадины представляют собой поверхностные травмы, не проникающие через всю дерму. Глубокие ссадины, затрагивающие сосочковый и сетчатый слои дермы, часто обильно кровоточат. При ссадинах рана часто оказывается загрязнена инородными объектами, например, щепками или дорожной пылью. Раны представляют собой повреждения, проникающие через дерму, нередко они распространяются до уровня мягких тканей и мышц; чаще всего они возникают вследствие воздействия острых объектов.

Раны, длина которых превышает глубину, называются резаными, в противном случае рана считается колотой. Перелом представляет собой нарушение структурной целостности кости из-за механической перегрузки и невозможности противостоять деформации. Далее переломы подразделяются на закрытые, при которых костные отломки не сообщаются с внешней средой, и открытые, при которых костные отломки контактируют с внешним пространством либо через раневую поверхность, либо вследствие проникновения костных фрагментов через кожу и мягкие ткани. Также переломы классифицируют в зависимости от поврежденных костей и вовлеченных анатомических структур.

Все травмы челюстно-лицевой области можно грубо разделить на тупые и проникающие. Тупые травмы чаще всего получают при дорожно-транспортных происшествиях, на производстве, во время занятий спортом, при падениях. К проникающим травмам относятся огнестрельные ранения, колотые и колото-рваные ранения.

Тип и тяжесть травмы, а также последующее лечение зависят от пораженной анатомической области и от того, какие жизненно важные образования располагаются вблизи раневого канала. При огнестрельных ранениях предположить о том, какие структуры оказались повреждены, можно опираясь на данные о калибре, скорости полета пули, предполагаемой траектории выстрела.

Переломы челюстно-лицевой области можно классифицировать в зависимости от их тяжести (со смещением или без смещения) и по пораженным анатомическим структурам. При переломах без смещения отломков анатомическая форма кости сохранена. Если костные отломки оказались смещены, естественная форма кости оказывается нарушенной; при обследовании пациента кость оказывается подвижной, симметрия нарушена, пальпируются отдельные костные отломки, которые иногда могут повреждать жизненно важные структуры.

При закрытых переломах кость не контактирует с окружающей средой. Открытые переломы имеют больший риск инфицирования и часто сопровождаются обильным кровотечением.

В зависимости от пораженной анатомической области, переломы средней зоны лица подразделяют на следующие группы:

• Переломы лобной пазухи

• Переломы носо-глазнично-решетчатого комплекса

• Переломы скулоорбитального комплекса

• Переломы верхней челюсти

• Переломы нижней челюсти

Переломы лобной пазухи также подразделяются на несколько категорий:

1. Перелом передней стенки

2. Перелом задней стенки

3. Перелом передней и задней стенок

Переломы носо-глазнично-решетчатого комплекса подразделяют на I, II и III типы в зависимости от степени смещения в области медиальной связки век.

Переломы верхней челюсти, за исключением переломов альвеолярных и небных отростков, обычно классифицируются согласно Rene Le Fort, который представил свою классификацию в 1901 году.

Все три типа переломов по Le Fort подразумевают перелом крыловидных отростков клиновидной кости. Переломы верхней челюсти редко соответствуют классической классификации Le Fort, которая подразумевает симметричность поражения. Чаще, они представляют собой сочетание переломов двух типов, например, Le Fort I справа и Le Fort II слева.

Типы перелома по Le Fort.

Отличительными характеристиками каждого типа являются перелом грушевидной апертуры (LeFort I),

нижней глазничной дуги (LeFort II) и скуловой дуги (LeFor III).

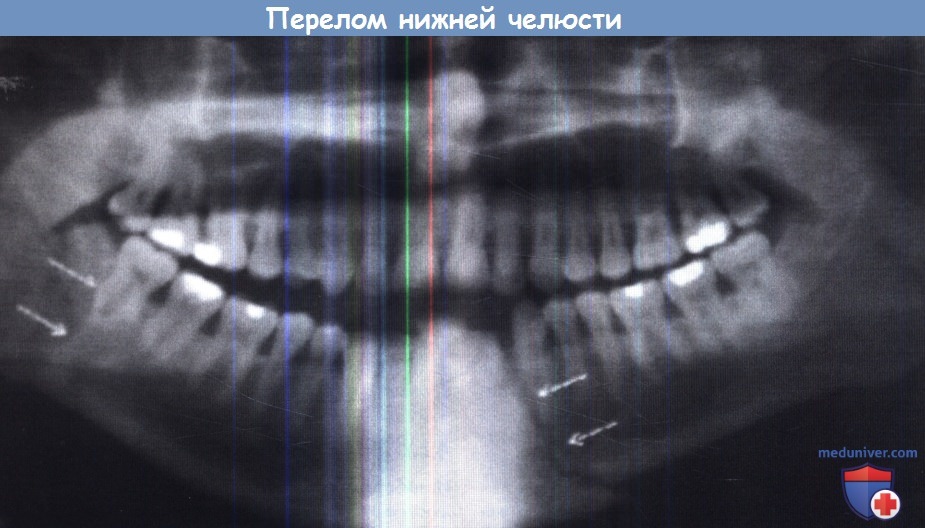

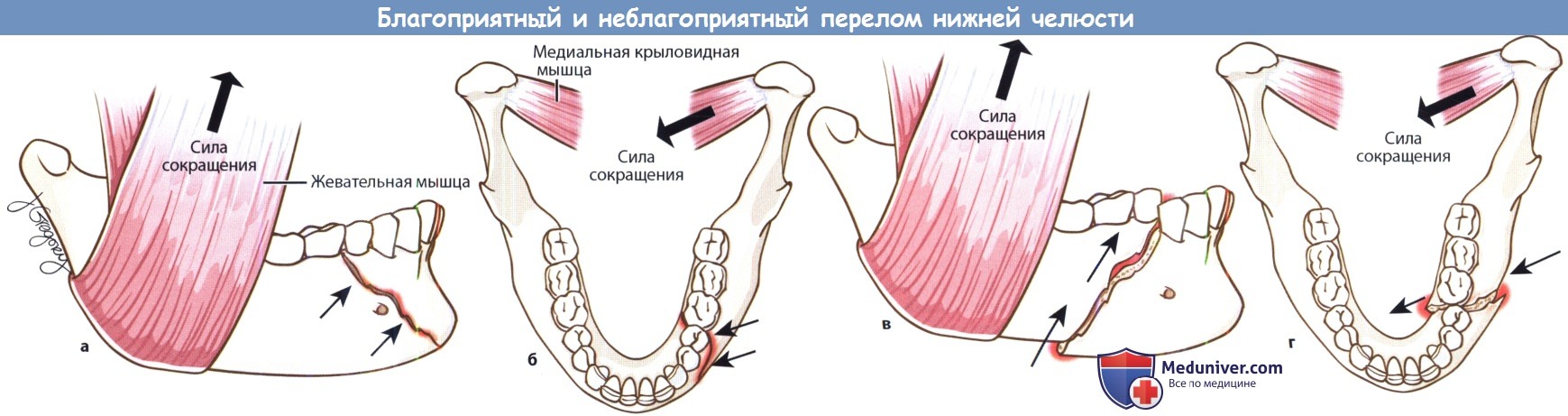

Переломы нижней челюсти классифицируются согласно месту перелома: переломы симфиза, тела, ветви, угла, подмыщелковый перелом. Прогностически более благоприятными считаются переломы нижней челюсти, при которых отломки сопоставляются друг с другом при сокращении жевательных мышц.

а) Переломы носо-глазнично-решетчатого комплекса:

• Тип I: минимальное смещение всего костного комплекса.

• Тип II: более выраженное раздробление носо-глазнично-решетчатого комплекса; при этом медиальное сухожилие крепится к костному отломку, который возможно фиксировать.

• Тип III: перелом со значительным смещением костных фрагментов и разрывом медиального сухожилия.

б) Переломы верхней челюсти:

• Le Fort I: перелом вдоль нижнего края медиальной и латеральной опор верхней челюсти, перелом перегородки носа; ключевой перелом (отличающей этот тип от других) — линия перелома проходит через грушевидную апертуру.

• Le Fort II: линия перелома проходит вдоль скуловерхнечелюстного и лобно-верхнечелюстного швов, ключевой перелом — перелом нижней скуловой дуги.

• Le Fort III: также известен под названием челюстно-лицевого расхождения. Перелом проходит через носолобный и лобно-скуловой швы и скуловую дугу. Ключевой перелом — перелом скуловой дуги.

Ортопантомограмма нижней челюсти, определяется двусторонний перелом: тела кости справа и ее ветви слева (стрелки).

(а, б) При благоприятном переломе нижней челюсти медиальная крыловидная и жевательная мышцы при сокращении приводят костные отломки друг к другу.

(в, г) При неблагоприятном переломе во время сокращения мышц костные отломки расходятся.

в) Анатомия челюстно-лицевой области. Для успешного лечения травм челюстно-лицевой области необходимо детальное знание нормальной анатомии лица. Более подробно анатомия лица описана в специализированных руководствах, в данном разделе разобраны лишь наиболее важные хирургические и анатомические моменты.

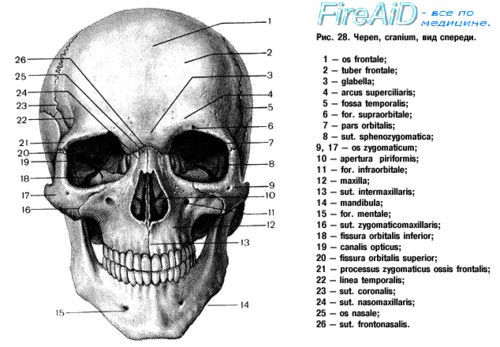

Передняя часть мозгового отдела черепа и верхние отделы лицевого скелета образованы лобной костью. С латеральной стороны она соединяется со скуловой костью посредством скулового отростка, с медиальной посредством лобно-носового шва она сочленяется с носовыми костями. Эти сочленения образуют три так называемых вертикальных опоры лица, к которым относят две лобно-скуловых и одну лобно-носовую. Они обеспечивают сохранение целостности лицевого скелета. В нижних отделах лобная кость соединяется с решетчатой, клиновидной и слезной костями.

При пневматизации лобной кости формируется лобная пазуха, имеющая переднюю и заднюю стенки. Отток из лобной пазухи происходит посредством лобно-носового протока, который открывается в средний носовой ход. Лобная кость является одной из самых прочных костей человеческого скелета, для ее перелома требуется очень сильное воздействие, поэтому переломы лобной кости часто сочетаются с другими серьезными травмами, например, шейного отдела позвоночника или головного мозга.

Парные носовые кости имеют прямоугольную форму. Соединяясь между собой вдоль средней линии, они образуют спинку носа. Они соединяются с лобной костью сверху, лобными отростками верхней челюсти с латеральной стороны, с верхними латеральными хрящами снизу. С внутренней поверхности они соединены с костной и хрящевой частями перегородки носа. Из-за своей относительной хрупкости и уязвимого месторасположения они достаточно часто травмируются.

В кости верхней челюсти выделяют альвеолярный, скуловой, небный и носовой отростки. В центре верхнечелюстной кости расположена пирамидальной формы верхнечелюстная пазуха, из которой слизь выходит в средний носовой ход. Передняя стенка пазухи очень тонкая, ее переломы встречаются достаточно часто. Небные отростки двух сторон соединяются друг с другом по средней линии, образуя большую часть твердого неба. На альвеолярных отростках, которые формируют нижнюю часть кости, расположены зубы.

Сзади верхняя челюсть соединяется с крыловидным отростком клиновидной кости; перелом крыловидного отростка является одной из составляющих всех переломов верхней челюсти по типу перелома Лефора. Скуловой и носовой отростки участвуют в обеспечении опорной функции лицевого скелета и придают лицу характерный вид.

Скуловая кость образует щечное возвышение. Она состоит из тела и трех отростков, височного, лобного и верхнечелюстного, которые соединяют ее с соответствующими костями. Также скуловая кость участвует в образовании латерального отдела дна глазницы.

Нижняя челюсть состоит из центрального симфиза, парных тел, ветвей, углов, венечного и мыщелкового отростков. Верхняя часть нижней челюсти образована альвеолярным отростком, на котором располагаются нижние зубы, иннервация альвеолярного отростка обеспечивается нижним альвеолярным нервом. Мыщелковый отросток сочленяется с суставной ямкой височной кости, образуя височно-нижнечелюстной сустав.

Глазница обеспечивает защиту, опору и оптимальные условия глазного яблока. Она имеет форму четырехгранной пирамиды, основание которой лежит в плоскости глазничной дуги. В формировании глазницы участвуют семь костей. Ее крыша образована глазничным отростком лобной кости и малым крылом клиновидной кости. Дно глазницы сформировано соединением глазничных отростков верхней челюсти, скуловой кости и небной кости. Медиальная стенка глазницы образована лобным отростком верхней челюсти, слезной костью, клиновидной костью и тонкой глазничной пластинкой решетчатой кости.

Латеральная стенка сформирована большим и малым крыльями клиновидной кости и скуловой костью.

КТ лицевого скелета во фронтальной проекции.

Перелом смешанного типа, LeFort I справа и LeFort II слева.

Линия перелома справа проходит через грушевидную апертуру и передне-боковую стенку верхнечелюстной пазухи.

Линия перелома слева идет через лобно-скуловой отросток (белая стрелка) и нижнюю стенку/дно глазницы (черная стрелка).

г) Причины и механизмы травм челюстно-лицевой области. Травмы челюстно-лицевой области можно классифицировать в зависимости от их этиологии. Они могут возникать в результате криминальных происшествий, падений с высоты, занятий спортом, укусов человека или животных, дорожно-транспортных происшествий, поражения из огнестрельного оружия, ожогов. В городских и сельских условиях частота встречаемости тех или иных причин разнится. Проникающие ранения и травмы, связанные с действиями криминального характера, чаще встречаются в городах.

В сельские больницы чаще попадают жертвы дорожно-транспортных происшествий, лица, получившие травмы во время занятий спортом или во время других развлекательных мероприятий. В больницах общего профиля чаще всего встречаются переломы костей носа и нижней челюсти, в травматологических центрах, напротив, регулярно встречаются травмы скуловой кости и средней зоны лица. Важно помнить, что травмы лица часто встречаются у жертв домашнего насилия, детей и стариков.

Именно с травмами лица связано наибольшее число обращений по поводу домашнего насилия. Около четверти всех женщин с травмами лица являются жертвами насилия в семье.

Патогенез. Кинетическая энергия движущегося объекта равна произведению его массы на квадрат скорости. В результате высвобождения этой энергии во время удара и образуется сила, травмирующая ткани. Ударная нагрузка определяется как высокая при превышении силы тяжести в 50 раз и как низкая в обратном случае. Эти параметры определяют степень конечных повреждений, потому что для нанесения существенных повреждений разным костям лицевого скелета требуется воздействие разной силы.

Значительная сила требуется для повреждения надглазничных дуг, лобной кости, нижней челюсти (симфиза и угла), а для повреждения скуловой и носовой костей достаточно удара с меньшей силой. Считается, что взрывные переломы глазницы возникают вследствие резкого повышения давления внутри глазницы, приводящие к отрыву тонкой медиальной стенки глазницы и/или ее дна.

Естественное течение травмы. Сразу после травмы распознать истинную степень повреждения бывает не так просто. Но по мере уменьшения отека мягких тканей асимметрия лица становится более выраженной. Если пациенту с переломами лицевого скелета не была оказана медицинская помощь, либо если она была оказана несвоевременно, возникают функциональные нарушения.

Например, при переломах носо-глазнично-решетчатой области вследствие повреждения медиальной связки века, костные отломки смещаются в латеральную сторону, в результате чего развивается телекантус. Одним из поздних признаков взрывных переломов глазницы является энофтальм, который развивается по мере постепенного смещения глаза в верхнечелюстную пазуху. При прободении содержимого глазницы и его фиксации костными отломками развивается диплопия.

Возможные осложнения. Тяжесть осложнений может быть самой различной, от небольшого косметического дефекта без каких-либо функциональных нарушений, до тяжелых функциональных нарушений, возникших вследствие травмы или ущемления глазницы, крупных сосудов и нервов. Смерть может наступить от обструкции дыхательных путей, кровотечения, сопутствующих повреждений головного и спинного мозга.

– Также рекомендуем “Клиника и диагностика травм челюстно-лицевой области”

Оглавление темы “Травмы головы и шеи. Новообразования кожи”:

- Лечение травм и ранений лица

- Классификация травм челюстно-лицевой области

- Клиника и диагностика травм челюстно-лицевой области

- Лечение травм челюстно-лицевой области

- Методы лечения и коррекции рубцов на коже

- Классификация, клиника, диагностика и лечение розацеа

- Советы по осмотру кожи на голове и шее

- Клиника, диагностика и лечение себорейного кератоза лица

- Клиника, диагностика и лечение гиперплазии сальных желез лица

- Клиника, диагностика и лечение трихоэпителиомы лица

Источник