Ушиб мыщелка бедренной кости

Повреждение мыщелков бедренной кости возникает при прямом действии травмирующего агента. Чаще всего, такая травма возникает в результате удара по колену или падении на него. Также, перелом мыщелков происходит при падении с высоты.

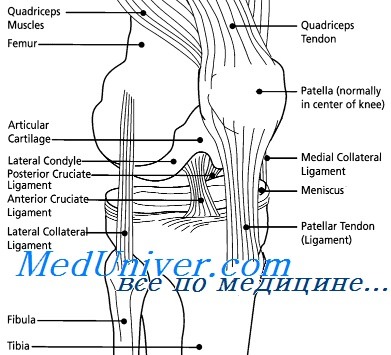

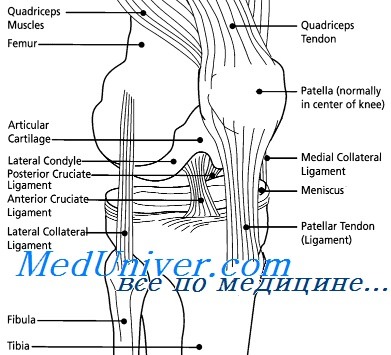

Мыщелок – парный фрагмент бедренной кости, который находится в её нижней части и формирует коленный сустав. Различают медиальный (ближе к срединной оси тела) и латеральный (боковой) мыщелки. Их переломы делятся на низко- и высокоэнергетические, в зависимости от характера травмы. Может наблюдаться изолированный перелом одного из мыщелков или их комбинированное повреждение. некоторые переломы сопровождаются образованием осколков.

Причины развития травмы

- травма во время спортивного занятия;

- падение с высоты;

- аварии, ДТП.

Во время автомобильной аварии большое значение имеет удар ногами о переднее сидение или панель приборов. если ноги при этом согнуты в коленном суставе – перелом мыщелков произойдет с большей вероятностью. При сильных ударах также играет роль направления силы- для данной травмы характерно прямое действие в боковой проекции колена.

Низкоэнергетическая травма происходит при незначительном ударе или обычном падении. Основную роль тут играет нарушение структуры костной ткани, что встречается при остеопорозе или в следствие возрастных изменений.

Если произошел изолированный перелом латерального мыщелка, скорее всего причина заключается в насильственном отклонении голени кнаружи. Если она движется в срединном направлении – перелом произойдет в участке медиальной структуры.

Как распознать перелом мыщелка бедренной кости?

Основной синдром при данном повреждении – болевой. Локализация болезненности – коленный сустав, который становится более сглаженным и теряет привычные контуры;

Внутреннее кровоизлияние приводит к выпячиванию тканей, отеку, болезненности при пальпации;

Нажатие на надколенник дает возможность почувствовать его непривычное положение и то, как он “пружинит” под давлением собравшейся внутри сустава крови;

Если произошло смещение мыщелка, это отражается на отклонении голени в сторону;

Пациент не может совершать активные движения, а пассивные вызывают резкую боль.

Подобные симптомы сопровождают переломы надколенника, мыщелков голени, а также растяжение связок колена и повреждение мениска. Поэтому для точной постановки диагноза требуется дополнительная диагностика. Отличием переломов мыщелков бедра от повреждения аналогичных структур голени является тот факт, что в первом случае боль локализуется выше суставной щели колена, а во втором – ниже её.

Диагностика патологии

Диагностика осуществляется на основе клинических данных и дополнительных методов исследования. Начинается постановка диагноза с опроса пациента и осмотра. Врач отмечает визуальные признаки переломов, характерные для повреждения мыщелков. Во время сбора анамнеза необходимо уделить должное внимание характеру полученной травмы, поэтому пациент четко должен описывать её в разговоре с врачом.

“Золотым стандартом” является выполнение рентгенограммы. Снимок делают в двух проекциях – прямой и боковой. Есть еще дополнительные методы исследования, но к ним прибегают реже.

Если данные рентгеновского снимка малоинформативны или есть сомнения – проводится томография на компьютерном аппарате.

Магнитно-резонансная томография не дает необходимых данных о состоянии кости – к этому методу прибегают, если есть риск повреждения мягких тканей и необходимо исключить их травму.

Современные методы лечения повреждения мыщелков бедренной кости

Лечения травмы мыщелка проводится в условиях стационара. Если у пациента диагностирован перелом без смещения костных фрагментов, тактика лечения заключается в следующих этапах:

- эвакуация крови из полости сустава;

- адекватное обезболивание;

- иммобилизация конечности;

- при необходимости – повторные пункции сустава.

Одним из важных принципов лечения является ограничение нагрузок на сустав. Пациенту рекомендуется щадящий режим, хождение с костылями в течении 2-3 месяцев с начала лечения.

Если имеет место смещение фрагмента, под местной анестезией проводится ручная репозиция – то есть восстановление анатомического положения фрагмента. Для этого врач отклоняет голень в сторону, противоположную от травмы. Правильное движение включает в работу связки сустава и мыщелок сам “становится” на место. После манипуляции все равно необходима иммобилизация конечности.

Оперативное лечение требуется при некоторых видах травмы и при неэффективности консервативных методов. Операция проводится в раннем периоде после получения травмы и сопровождается наркозом.

Из суставной полости удаляют кровь и небольшие осколки. после этого происходит вправление мыщелка и устранение смещения. Для укрепления фрагмента в него вводят несколько металлических винтов. После ушивания ран на ногу накладывается гипсовая повязка от стопы до верхней части бедра.

Период восстановления после операции

Реабилитационные мероприятия заключаются в применении скелетного вытяжения или гипсовых повязок после операции. При восстановлении двигательной активности пациенту рекомендуют физические упражнения, которые сначала носят пассивный, а затем – активный характер.

Ранний послеоперационный период сопровождается рациональной антибиотикотерапией, тромбопрофилактикой, а также адекватным уходом за раной.

Источник

Остеохондропатия мыщелков бедренной кости (болезнь Кенига). Повреждения бедра у танцоров

Болезнь Кенига относится к группе остеохондропатий и представляет субхондральный асептический некроз небольшого клиновидного участка суставной поверхности различных костей (рассекающий остеохондроз).

Рассекающий остеохондроз может поражать все суставы человеческого организма, однако наиболее частой его локализацией является коленный сустав.

Болезнь Кенига в большинстве случаев поражает лиц молодого возраста (18—35 лет), что можно объяснить тем, что в процессе формирования скелета возрастные особенности обусловливают повышенную ранимость не вполне сформировавшихся суставных концов костей к различным воздействиям. Преимущественное поражение коленного сустава объясняется тем, что этот сустав мало защищен от внешних воздействий, часто травмируется, испытывая большие и разнообразные нагрузки в двигательной функции опорно-двигательного аппарата.

Локализуется процесс чаще в области медиального мыщелка бедренной кости, так как внутренний отдел коленного сустава у артистов балета испытывает большую нагрузку, чем наружный.

Клинически и рентгенологически в течении болезни Кенига различают две стадии. Первая стадия протекает обычно скрыто, без видимых проявлений, по типу неясного артрита без рентгенологических проявлений. Местно возникает отечность коленного сустава, боли неясной локализации. Только при диспансерном наблюдении за больным и периодическом рентгеновском контроле можно видеть в медиальном мыщелке бедренной кости появление поверхностно расположенного очага просветления. Очаг разрушения имеет ровные контуры. Постепенно этот очаг отторгается в виде свободно лежащего тела.

В дальнейшем эта стадия прерывается незначительной травмой и происходит выпадение свободного тела и ущемление его в суставе. Для второй стадии болезни Кенига характерны резкие боли в суставе, блокады сустава. Жидкость в суставе определяется редко, что отличает ее от блокады сустава при ущемлении поврежденного мениска. Рентгенологически во второй стадии ниша бывает пустой, а выпавшее тело из медиального мыщелка бедренной кости обнаруживается в полости коленого сустава.

В первой стадии, когда еще нет отторжения секвестра, и очень трудно найти границы патологического очага, проводится консервативное лечение, направленное на улучшение местного кровообращения и возможности прирастания этого фрагмента. Лечение заключается в ограничении физической нагрузки, назначении физиопроцедур (электрофорез с солями кальция), поливитаминов и глюконата кальция. В некоторых случаях это приводит к уплотнению патологического очага и возможности его прирастания. Можно проводить внутрисуставные инъекции кислорода с артепароном. При второй стадии болезни Кенига лечение только оперативное —удаление отторгнувшегося костно-хрящевого фрагмента.

Повреждения бедра у танцоров

Повреждения бедра у артистов балета встречаются редко и составляют у танцовщиков 16%, у балерин — 5,3% от всех травм опорно-двигательного аппарата.

Повреждения мышц передней и внутренней группы. Наблюдается частичное повреждение волокон мышц или мест их прикрепления к костям таза, бедра и голени. Эти повреждения происходят у артистов балета при отсутствии «разогрева» перед выступлением, при утомлении мышц и некоординированных движениях после длительной нагрузки. Резкие движения чаще ведут к повреждению мышц у места их прикрепления. Снижение упругости мышцы, «крипатура» и неправильное исполнение балетных движений приводят к повреждению волокон мышцы на ее протяжении или в месте перехода ее в сухожилие.

Клинически частичный надрыв мышцы (ее брюшка или места перехода в сухожилие) проявляется резкой болью после произведенного в быстром темпе движения, затем появляется припухлость в месте травмы. Иногда можно прощупать небольшой дефект в мышце.

Первая помощь при любой степени повреждения мышц заключается в орошении поврежденного места хлорэтилом для уменьшения боли и предупреждения кровоизлияния. Создание покоя для мышцы достигается фиксацией задней гипсовой лонгетой на 2 нед. После снятия лонгеты назначаются массаж, тепловые процедуры, легкая гимнастика. Хороший эффект дают футлярные новокаиновые блокады выше места разрыва. Полный отрыв мышц бедра или их разрыв требует оперативного вмешательства.

– Также рекомендуем “Заболевания бедра у танцоров. Миозиты и миоэнтезиты бедра у артистов балета”

Оглавление темы “Травмы и болезни коленного сустава”:

- Лечение гемартроза коленного сустава. Ушибы жировых тел колена

- Клиника болезни Гоффы. Лечение ушиба жировых тел коленного сустава

- Повреждения менисков коленного сустава. Травма медиального мениска колена

- Повреждение латерального мениска. Повреждение обоих менисков колена

- Повреждения коллатеральных связок коленного сустава. Повреждение крестообразных связок колена

- Вывих надколенника коленного сустава. Повреждение суставного хряща колена – болезнь Левена

- Бурсит коленного сустава. Киста мениска колена

- Остеохондропатия бугристости большеберцовой кости – болезнь Осгуда-Шлаттера. Деформирующий артроз колена

- Остеохондропатия мыщелков бедренной кости (болезнь Кенига). Повреждения бедра у танцоров

- Заболевания бедра у танцоров. Миозиты и миоэнтезиты бедра у артистов балета

Источник

Лечение перелома мыщелков бедра и голени

Консервативное лечение перелома мыщелков бедра и голени

При переломах без смещения отломков производят пункцию коленного сустава, устраняют гемартроз и вводят 20 мл 2% раствора прокаина. Накладывают циркулярную гипсовую повязку от верхней трети бедра до концов пальцев на разогнутую в коленном суставе до угла 5° конечность. Если сломан один мыщелок бедра или голени, фиксацию конечности осуществляют с дополнением гиперкоррекции – отклонение голени кнаружи при сломанном внутреннем мыщелке и наоборот, т.е. в здоровую сторону.

Переломы одного мыщелка бедра или голени со смещением лечат консервативно. Устраняют гемартроз. В полость сустава вводят 2% раствор прокаина (20 мл) и выполняют репозицию путём максимального отклонения голени в сторону, противоположную сломанному мыщелку. Пальцами пытаются прижать отломок к материнскому ложу. Манипуляцию выполняют на разогнутой конечности. Достигнутое положение закрепляют циркулярной гипсовой повязкой от паховой складки до концов пальцев в функционально выгодном положении.

Сроки постоянной иммобилизации при переломах одного мыщелка бедра составляют 4-6 нед. Затем лонгету переводят в съёмную и приступают к восстановительному лечению, но запрещают нагрузку на ногу. Через 8-10 нед иммобилизацию устраняют и после рентгенологического контроля разрешают осторожно приступать на ногу с костылями, постепенно увеличивая нагрузку. Свободная ходьба возможна не ранее, чем через 4-5 мес. Трудоспособность восстанавливается через 18-20 нед.

Тактика при переломах мыщелков голени такая же. Сроки постоянной иммобилизации 4-6 нед, съёмной – 8 нед. Трудиться разрешают через 14-20 нед.

При переломах двух мыщелков со смещением отломков сопоставления добиваются тягой по оси конечности и сдавлением мыщелков с боков руками или специальными приспособлениями (тисками). Конечность фиксируют циркулярной повязкой. Если репозиция не удалась, накладывают скелетное вытяжение за пяточную кость грузом массой 7-9 кг. Через 1-2 дня производят рентгенологический контроль. За этот срок происходит сопоставление отломков по длине, но иногда остаётся смещение по ширине. Его устраняют боковым сжатием фрагментов и, не прекращая тяги, накладывают гипсовый тутор от верхней трети бедра до стопы. Конечность помещают на шину и продолжают скелетное вытяжение. Следует отметить, что вытяжение, репозицию, гипсовую иммобилизацию осуществляют на разогнутой до угла 175° конечности. Груз постепенно уменьшают до 4-5 кг. Вытяжение и постоянную иммобилизацию устраняют через 8 нед, затем приступают к реабилитационному лечению. Съёмная лонгета показана на 8-10 нед при переломе мыщелков бедра, на 6 нед – при переломе мыщелков голени. Трудоспособность восстанавливается у больных с переломами обоих мыщелков бедра или голени через 18-20 нед.

Хирургическое лечение перелома мыщелков бедра и голени

Хирургическое лечение состоит в максимально точном сопоставлении отломков и плотном их скреплении. Достичь этого можно различными способами. Один из них – компрессионный остеосинтез, разработанный у нас в стране И.Р. Вороновичем и Ф.С. Юсуповым. Суть его состоит в том, что через разошедшиеся по ширине отломки проводят две спицы с упорными площадками. Конец спицы, противоположный упорной площадке, закрепляют в скобу. Её раздвигают, создав сжатие костных фрагментов. Аналогичную компрессию отломков можно осуществлять в аппаратах внешней фиксации с помощью дополнительно проведённых спиц с упорами. Метод достаточно эффективен, но требует строжайшего соблюдения асептики, поскольку спицы создают канал, сообщающий через линию излома полость сустава с внешней средой.

Другие виды жёсткой фиксации отломков заключаются в соединении их шурупами, болтами, пластинками и комбинациями этих приспособлений.

Из всех современных фиксаторов, применяемых для лечения пострадавших с переломами мыщелков бедра, оптимальной следует признать конструкцию DCS. Она стабильно скрепляет отломки, что даёт возможность избежать внешней иммобилизации конечности и рано начать движения в коленном суставе.

Переломы мыщелков голени лечат аналогично переломам мыщелков бедра. Следует ещё раз напомнить, что это внутрисуставные переломы, поэтому необходимо стремиться к идеальному сопоставлению отломков. К сожалению, даже открытая репозиция зачастую представляет значительные трудности, особенно если её выполняют не в первые 3-4 дня после травмы.

Сопоставления отломков добиваются за счёт натяжения коллатеральных связок путём отклонения голени кнутри-кнаружи, используя различные элеваторы, широкие остеотомы и т.д. Контроль за репозицией выполняют пальпаторно со стороны суставной поверхности и путём рентгенологического исследования.

Если репозиция удалась, отломки следует зафиксировать 2-3 спицами Киршнера и лишь потом переходить на окончательный способ остеосинтеза во избежание повторного смещения отломков в момент манипуляции.

Источник

Заболевания по направлению Повреждение мыщелков бедренной кости

Тел.: 8-800-25-03-03-2

(бесплатно для звонков из регионов России)

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 154

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, В.О., Кадетская линия, д. 13-15

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д.3

Тел.: +7 (812) 676-25-10

Повреждение мыщелков бедренной кости возникает при прямом действии травмирующего агента. Чаще всего, такая травма возникает в результате удара по колену или падении на него. Также, перелом мыщелков происходит при падении с высоты.

Мыщелок — парный фрагмент бедренной кости, который находится в её нижней части и формирует коленный сустав. Различают медиальный (ближе к срединной оси тела) и латеральный (боковой) мыщелки. Их переломы делятся на низко- и высокоэнергетические, в зависимости от характера травмы. Может наблюдаться изолированный перелом одного из мыщелков или их комбинированное повреждение. некоторые переломы сопровождаются образованием осколков.

Причины развития травмы

Во время автомобильной аварии большое значение имеет удар ногами о переднее сидение или панель приборов. если ноги при этом согнуты в коленном суставе — перелом мыщелков произойдет с большей вероятностью. При сильных ударах также играет роль направления силы- для данной травмы характерно прямое действие в боковой проекции колена.

Низкоэнергетическая травма происходит при незначительном ударе или обычном падении. Основную роль тут играет нарушение структуры костной ткани, что встречается при остеопорозе или в следствие возрастных изменений.

Если произошел изолированный перелом латерального мыщелка, скорее всего причина заключается в насильственном отклонении голени кнаружи. Если она движется в срединном направлении — перелом произойдет в участке медиальной структуры.

Как распознать перелом мыщелка бедренной кости?

Основной синдром при данном повреждении — болевой. Локализация болезненности — коленный сустав, который становится более сглаженным и теряет привычные контуры;

Внутреннее кровоизлияние приводит к выпячиванию тканей, отеку, болезненности при пальпации;

Нажатие на надколенник дает возможность почувствовать его непривычное положение и то, как он “пружинит” под давлением собравшейся внутри сустава крови;

Если произошло смещение мыщелка, это отражается на отклонении голени в сторону;

Пациент не может совершать активные движения, а пассивные вызывают резкую боль.

Подобные симптомы сопровождают переломы надколенника, мыщелков голени, а также растяжение связок колена и повреждение мениска. Поэтому для точной постановки диагноза требуется дополнительная диагностика. Отличием переломов мыщелков бедра от повреждения аналогичных структур голени является тот факт, что в первом случае боль локализуется выше суставной щели колена, а во втором — ниже её.

Диагностика патологии

Диагностика осуществляется на основе клинических данных и дополнительных методов исследования. Начинается постановка диагноза с опроса пациента и осмотра. Врач отмечает визуальные признаки переломов, характерные для повреждения мыщелков. Во время сбора анамнеза необходимо уделить должное внимание характеру полученной травмы, поэтому пациент четко должен описывать её в разговоре с врачом.

“Золотым стандартом” является выполнение рентгенограммы. Снимок делают в двух проекциях — прямой и боковой. Есть еще дополнительные методы исследования, но к ним прибегают реже.

Если данные рентгеновского снимка малоинформативны или есть сомнения — проводится томография на компьютерном аппарате.

Магнитно-резонансная томография не дает необходимых данных о состоянии кости — к этому методу прибегают, если есть риск повреждения мягких тканей и необходимо исключить их травму.

Современные методы лечения повреждения мыщелков бедренной кости

Лечения травмы мыщелка проводится в условиях стационара. Если у пациента диагностирован перелом без смещения костных фрагментов, тактика лечения заключается в следующих этапах:

- эвакуация крови из полости сустава;

- адекватное обезболивание;

- иммобилизация конечности;

- при необходимости — повторные пункции сустава.

Одним из важных принципов лечения является ограничение нагрузок на сустав. Пациенту рекомендуется щадящий режим, хождение с костылями в течении 2-3 месяцев с начала лечения.

Если имеет место смещение фрагмента, под местной анестезией проводится ручная репозиция — то есть восстановление анатомического положения фрагмента. Для этого врач отклоняет голень в сторону, противоположную от травмы. Правильное движение включает в работу связки сустава и мыщелок сам “становится” на место. После манипуляции все равно необходима иммобилизация конечности.

Оперативное лечение требуется при некоторых видах травмы и при неэффективности консервативных методов. Операция проводится в раннем периоде после получения травмы и сопровождается наркозом.

Из суставной полости удаляют кровь и небольшие осколки. после этого происходит вправление мыщелка и устранение смещения. Для укрепления фрагмента в него вводят несколько металлических винтов. После ушивания ран на ногу накладывается гипсовая повязка от стопы до верхней части бедра.

Период восстановления после операции

Реабилитационные мероприятия заключаются в применении скелетного вытяжения или гипсовых повязок после операции. При восстановлении двигательной активности пациенту рекомендуют физические упражнения, которые сначала носят пассивный, а затем — активный характер.

Ранний послеоперационный период сопровождается рациональной антибиотикотерапией, тромбопрофилактикой, а также адекватным уходом за раной.

Источник статьи: https://www.gosmed.ru/lechebnaya-deyatelnost/spravochnik-zabolevaniy/travmatologiya-bolezny/povrezhdenie-myshchelkov-bedrennoy-kosti/

Что такое остеонекроз латерального мыщелка бедренной кости и как лечить

Нижний отдел бедренной кости, переходящий в конструкцию коленного сустава, состоит из наружного мыщелка, называемого латеральным, и внутреннего – медиального. Оба мыщелка — это верхняя часть коленного сустава. Большеберцовая кость образует нижнюю часть коленного сустава. Надколенник формирует его переднюю часть.

По своему строению мыщелки бедренной кости имеют полукруглую форму с губчатой внутренней структурой. Снаружи эта составная часть сустава покрыта гладкой хрящевой тканью для лучшего скольжения и облегчения многократного разгибания и сгибания.

Остеонекроз латерального мыщелка бедренной кости классифицируется ортопедами как тяжёлое поражение коленного сустава, имеющее дегенеративную природу. Частота его приближается к двум десяткам процентов всех случаев дисфункции коленного сустава.

Что собой представляет болезнь

Остеонекроз – это отмирание остеоцитов (костных клеток) и тканей костного мозга в результате нарушенного кровоснабжения кости.

Остеонекроз снижает возможности сустава выполнять свои функции и вызывает боль. В запущенных случаях подвижность сустава утрачивается необратимо, и тогда требуется протезирование.

При травматической природе возникновения болезни наибольшему разрушению подвергаются конкретные травмированные суставы. При нетравматическом патогенезе дистрофические изменения поражают суставы симметрично в местах максимальной нагрузки. Дифференциация случаев остеонекроза по полу выражается в том, что остеонекроз головки бедренной костинаиболее характерен для мужчин, а остеонекроз коленного сустава — для женщин.

Возрастные категории пациентов, подверженных болезни – от 20 лет и выше.

Болезнь прогрессирует в течение нескольких этапов:

- Патология отсутствует;

- Появляются нарушения в виде склеротических процессов и кист;

- Разрушение сустава принимает форму «полумесяца»;

- Развиваются деформации коленного сустава.

Причины возникновения

Причины, приводящие к развитию дегенеративных процессов в суставах, делятся на травматические и нетравматические.

Нетравматические факторы развития некроза суставов связаны в большинстве своём с чрезмерным поступлением в кровоток химических веществ в составе лекарств, а также тем или иным токсическим воздействием на организм.

- Употребление алкоголя в повышенных дозах;

- Курение;

- Употребление наркотических препаратов, особенно таких, как дезоморфин, стремительно увеличивающего риск остеонекроза челюсти;

- Лечение кортикостероидами на протяжении продолжительного времени. Накапливаясь в организме, эти вещества оказывают угнетающее действие на жизнеспособность остеобластов;

- Химиотерапия;

- Приём глюкокортикоидов;

- Анемия;

- Кессонная болезнь;

- Повышенное содержание в крови холестерина низкой плотности;

- Опухолевые процессы;

- Болезни соединительной ткани;

- Подагра, отложение солей в суставах;

- Радиационное излучение, в том числе и при лучевой терапии.

Симптомы остеонекроза

На начальном этапе развития болезни нет её явных проявлений. Такое затишье может длиться несколько месяцев. Но постепенно, по мере ухудшения состояния костной и хрящевой ткани, появляется и усиливается боль.

Сначала боль даёт о себе знать при движениях в суставе, затем она остаётся и в состоянии покоя. В дальнейшем усиление интенсивности болевого синдрома лишает человека возможности вести привычную жизнь. Поражённый сустав ограничен в движении и утрачивает свою функцию.

Симптоматика некроза различна в зависимости от того, какой сустав поражён.

- Остеонекроз тазобедренного сустава проявляется хромотой и болью средней интенсивности в районе тазовых органов;

- Остеонекроз коленного сустава отличается внезапной резкой болью. Отмечаются болезненность при прикосновении, хромота;

- Остеонекроз плечевой кости не причиняет таких мучений, как предыдущие виды, но уменьшается подвижность верхней конечности;

- Остеонекроз блока таранной кости распознаётся не сразу, болевые ощущения в районе надпяточного пространства постепенно усиливаются и приводят к хромоте.

Диагностика остеонекроза

Несмотря на то, что на начальных стадиях болезнь себя проявляет только незначительными болевыми ощущениями, аппаратные исследования позволяют диагностировать изменения в костной и хрящевой тканях.

В случае, если имеют место повторяющиеся боли в суставах и присутствуют факторы риска дегенеративных изменений в костях, есть предпосылки предполагать остеонекроз.

- Наиболее чувствительный и точный анализ доступен при методе МРТ;

- При невозможности воспользоваться МРТ назначают рентгенографическое обследование, показывающее картину дегенеративных изменений в суставах;

- КТ назначается нечасто, может быть полезна при специфических локальных изъязвлениях кости;

- Сцинтиграфия.

Дополнительно могут быть назначены лабораторные анализы мочи и крови. По их результатам, хотя их специфика не отражает наличие остеонекроза, можно получить данные об основном клиническом заболевании, послужившем причиной проблем с суставами.

Лечение

Не доводя до обострения болезни и осложнений, своевременно обратившись к врачу, можно избежать хирургического вмешательства.

В числе первых мероприятий

для улучшения самочувствия пациента применяется разгрузка поражённого сустава. При остеонекрозе латерального мыщелка бедренной кости, если есть возможность продолжать движение без опоры на больную ногу, пользуются ортопедическими приспособлениями (костыли и др.). В случае затруднения показан режим минимальной активности.

Для снятия боли используют обезболивающие препараты, назначаемые пациенту индивидуально в зависимости от его состояния.

Медикаментозное лечение имеет благоприятный прогноз чаще при остеонекрозе коленного сустава, чем при остеонекрозе тазобедренного сустава.

Кроме того, небольшие дефекты кости при снятии нагрузки и устранении провоцирующих болезнь факторов могут восстановиться самостоятельно.

В случае неэффективности консервативной терапии и наличии обширных очагов повреждения медики прибегают к оперативному лечению.

Хирургические методы лечения:

- Декомпрессия. Метод заключается в снятии внутрикостного давления путём создания пор в структуре сустава. Прогноз хороший, удовлетворительное течение выздоровления пациентов превышает 65%. Эффективность метода особенно велика на начальных этапах заболевания.

- Трансплантация, аутотрансплантация и остеотомия. Эти непростые методики требуют ограничения движения до полугода. Применяются редко.

- Эндопротезирование. Тазобедренный или коленный сустав, будучи заменён, полностью обеспечивает двигательную функцию. Качество жизни пациента восстанавливается до оптимальных возможных параметров. Долговечность протеза составляет не менее 15 лет.

- Артропластика головки бедра, как полумера, позволяющая выиграть время.

Профилактика

Профилактика остеонекроза суставов заключается в следовании принципам здорового образа жизни, отказе от табачных изделий и наркотических веществ, ограничении употребления спиртных напитков.

Следует помнить о необходимости избегать накопительного действия препаратов, имеющих побочное действие на костные ткани. Кортикостероиды и глюкокортикоиды, назначенные врачом другого профиля, должны приниматься в минимально необходимых дозах. По возможности, курс приёма их должен быть непродолжительным.

При возникновении травм, особенно переломов со смещением, нужно учитывать риск осложнений. Соблюдать в этот период назначения лечащего врача и обращать особое внимание на ход выздоровления.

При долго не проходящих болях в суставах лучшим выбором будет обращение в медицинское учреждение.

Источник статьи: https://sustavi.guru/osteonekroz-lateralnogo-myshhelka-bedrennoj-kosti.html

Источник