Ушибы и сотрясения спинного мозга

Ушиб спинного мозга – это травма, при которой наблюдается образование кровоизлияний, участков некроза и размягчения в веществе мозга с возникновением расстройств спинномозговых функций, сохраняющихся не менее 7 суток. Проявляется нарушениями чувствительности, движений, утратой контроля над функциями тазовых органов. Сразу после ушиба функции отсутствуют вследствие спинального шока, в последующем наблюдается их постепенное восстановление. Для постановки диагноза используются результаты осмотра, рентгенографии, КТ, МРТ, миелографии, спинномозговой пункции. Лечение – фиксация, медикаментозная терапия, профилактика осложнений.

Общие сведения

Ушиб спинного мозга (контузия спинного мозга) – наиболее распространенный тип повреждения, выявляющийся при закрытых и непроникающих позвоночно-спинномозговых травмах. Нередко сопровождается субарахноидальным кровоизлиянием. Симптомы обычно исчезают в течение 3-8 недель, при тяжелых ушибах или сочетаниях с другими повреждениями спинномозгового вещества может сохраняться существенный неврологический дефицит. Чаще страдают мужчины в возрасте до 30 лет. У детей изолированное повреждение диагностируется реже, но чаще, чем у взрослых, выявляется в составе политравмы, что усложняет лечение и утяжеляет прогноз.

Ушиб спинного мозга

Причины

Ушибы спинного мозга возникают вследствие высокоэнергетической травмы, наблюдаются при подвывихах и переломах позвонков со смещением, пролапсе межпозвонковых дисков. С учетом распространенности выделяют следующие причины контузии:

- автодорожная травма – 50%;

- спортивная травма и повреждения во время активного отдыха – 25%;

- производственная травма – 10%;

- криминальные происшествия – 10%;

- падения с высоты и природные катастрофы – 5%.

Значительная часть случаев травм на отдыхе приходится на повреждения шейного отдела позвоночника при нырянии на мелком месте. Более чем в 50% случаев ушибов наблюдается поражение шейного отдела. Данные относительно частоты контузий грудного и поясничного отделов разнятся.

Патогенез

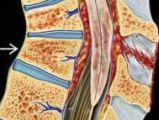

Вследствие закрытой травмы клетки спинномозгового вещества разрушаются, либо возникают грубые нарушения местного обмена. Образуются участки размягчения, зоны некроза и кровоизлияния. Такие патологические изменения при ушибе могут быть как первичными, так и вторичными (развившимися в результате отека, нарушений кровоснабжения и циркуляции спинномозговой жидкости).

На фоне контузии возникает спинальный шок – запредельное торможение, сопровождающееся нарушением проводимости, утратой рефлекторной и произвольной сократимости мышц, контроля тазовых функций. Формируется картина тотального повреждения спинного мозга, которая в последующем постепенно исчезает. На участках некомпенсированного разрушения тканей отмечается неполное восстановление или отсутствие восстановления, что объясняет наличие остаточного неврологического дефицита.

Симптомы

При поступлении больного с ушибом спинного мозга и картиной спинального шока обнаруживается полное отсутствие произвольных движений, кожных и глубоких рефлексов. Чувствительность ниже уровня повреждения полностью утрачена. Контроль функций тазовых органов отсутствует, выявляются расстройства дефекации, задержка мочеиспускания или непроизвольное мочеиспускание, приапизм.

Артериальное давление понижено из-за нарушений со стороны вегетативной нервной системы, которые влекут за собой урежение ЧСС и депонирование крови в мышечной ткани нижних отделов тела. Характер неврологических нарушений определяется уровнем ушиба. При травме шейного отдела возникает тетраплегия или тетрапарез, шейно-грудного перехода – параплегия нижних конечностей и парапарез верхних, грудного отдела – нижняя параплегия.

В отдельных случаях функции спинного мозга утрачиваются не полностью. Иногда при травме выявляется не один, а несколько ушибов на различных уровнях. Существует также вариант развития событий, при котором из-за отека и нарушений кровообращения участки размягчения в спинном мозге образуются не сразу, а спустя несколько часов либо суток, что обуславливает нарастание неврологической симптоматики.

Время возврата функций, утрата которых была обусловлена функциональными, а не органическими расстройствами, колеблется от 7 дней до 2 месяцев, в среднем составляет 3 недели. Чувствительность и движения постепенно восстанавливаются. Продолжительный приапизм и отсутствие хотя бы небольшой положительной динамики в течение 2 суток после травмы считается неблагоприятным прогностическим признаком, свидетельствующим о необратимом характере поражения. Тяжесть ушиба определяют ретроспективно с учетом выраженности остаточных явлений.

Осложнения

В раннем периоде контузии наблюдаются типичные осложнения позвоночно-спинномозговой травмы. Выявляется парез кишечника. Существует вероятность развития восходящих инфекций мочевых путей, возникновения пневмоний. При высоком поражении отмечаются нарушения дыхания, возможен отек продолговатого мозга. Вследствие трофических нарушений на выступающих местах (седалищных буграх, задней поверхности пяточных костей, лопатках) быстро образуются пролежни. Неполное восстановление функций влечет за собой снижение или утрату трудоспособности в отдаленные сроки после травмы.

Диагностика

Диагностика ушибов спинного мозга осуществляется врачом-нейрохирургом. При постановке диагноза используются данные анамнеза (выяснение обстоятельств травмы), жалобы, результаты осмотра и дополнительных исследований. Целью обследования является определение уровня, характера и причины поражения, исключение сдавления спинного мозга, требующего оперативного лечения. Могут назначаться следующие диагностические процедуры:

- Неврологический осмотр. Неврологический статус оценивают по шкале ASIA/ISCSCI. В процессе обследования определяют болевую и тактильную чувствительность, мышечную силу, рефлексы в аногенитальной области.

- Рентгенологическое исследование. Рентгенография позвоночника выполняется в двух или трех проекциях для выявления подвывихов и нарушений целостности позвонков, уточнения типа перелома, обнаружения смещения отломков. Миелография проводится для выявления сдавления.

- КТ позвоночника. Производится в рамках углубленного обследования для оценки состояния твердых структур, локализации, характера и объема повреждений. При возможности осуществляется КТ-миелография.

- МРТ позвоночника. Назначается для уточнения результатов других визуализационных методик. Позволяет детально изучить состояние мягкотканных структур.

- Люмбальная пункция. В спинномозговой жидкости обнаруживается примесь крови. При проведении ликвородинамических проб могут выявляться нарушения проходимости субарахноидального пространства различной степени выраженности.

Лечение

Первая помощь

При подозрении на повреждение спинного мозга пострадавшего нельзя двигать и перекладывать до прибытия бригады СМП. Перекладывание выполняется с участием 3 или 4 человек. При контузии поясничного и грудного отдела пациента укладывают на жесткие носилки на спину или на живот. При поражении шейного отдела шею фиксируют специальным воротником. Осуществляют искусственное дыхание и инфузионную терапию, проводят коррекцию АД.

Консервативная терапия

В стационаре продолжают мероприятия, начатые на догоспитальном этапе. Проводят регуляцию функций сердца и дыхательной системы. При необходимости применяют ИВЛ. При отсутствии сдавления спинномозговых тканей хирургическое лечение не требуется. По показаниям выполняют одномоментное вправление или накладывают скелетное вытяжение. Схема лечения ушиба предусматривает решение следующих задач:

- Минимизация последствий нейротравмы. Метилпреднизолон назначается в первые часы в качестве средства, стимулирующего кровоснабжение и метаболизм спинномозговых тканей, усиливающего возбудимость нейронов и улучшающего проведение импульсов.

- Устранение отека мозга. Используются салуретики в комбинации с гипертоническим раствором натрия хлорида.

- Улучшение микроциркуляции. Пациентам вводят пентоксифиллин, осуществляют инфузии реополиглюкина.

- Повышение резистентности к гипоксии. Для повышения устойчивости нервной ткани к недостатку кислорода применяются реланиум, седуксен, дифенин, сульфат магния, антагонисты кальция.

- Восполнение ОЦК. Производится восполнение кровопотери, инфузии растворов для устранения гиповолемии, коррекции кислотно-щелочных нарушений.

- Профилактика урологических осложнений. Для предотвращения защелачивания мочи назначают ацетилсалициловую кислоту, для снижения риска развития инфекций – уроантисептики.

Пациентам с контузией спинного мозга вводят антибиотики, витаминные препараты. Выполняют катетеризацию мочевого пузыря. Проводят комплексную профилактику пролежней и пневмонии: осуществляют массаж грудной клетки, обтирают больных камфорным спиртом, меняют положение тела через каждые 2 часа, производят дыхательную гимнастику.

Прогноз и профилактика

Явления спинального шока постепенно исчезают на протяжении 2 или менее месяцев. Благоприятный прогноз отмечается при раннем восстановлении чувствительности и движений. При тяжелом ушибе полного восстановления не происходит. Нарушения функций, сохраняющиеся более полугода, с высокой вероятностью остаются до конца жизни. Профилактические мероприятия включают предотвращение дорожно-транспортных происшествий, соблюдение техники безопасности на производстве, при занятиях экстремальными видами спорта, в период активного отдыха.

Источник

Сотрясение спинного мозга. Характеризуется поражением спинного мозга функционального типа при отсутствии явных структурных повреждений. Макро- и микроскопически обычно обнаруживают отек вещества мозга и его оболочек, единичные точечные геморрагии. клинические проявления обусловлены нейродинамическими сдвигами, преходящими нарушениями гемо- и ликвородинамики. наблюдаются кратковременные, нерезко выраженные парезы, парастезии, нарушения чувствительности, расстройства функции тазовых органов. ЦСЖ не изменена, проходимость субарахноидального пространства не нарушена. Сотрясение спинного мозга встречается редко.

Ушиб спинного мозга: наиболее частый вид поражения при закрытых и непроникающих травмах спинного мозга. Ушиб возникает при переломе позвонка с его смещением, пролапсе межпозвонкового диска, подвывихе позвонка. При ушибе спинного мозга возникают структурные изменения в веществе мозга, корешках, оболочках, сосудах ( очаговый некроз, кровоизлияния, размягчение). Повреждение ткани мозга сопровождается спинальным шоком. характер двигательных и чувствительных расстройств определяется локализацией и обширностью травмы. вследствие ушиба мозга развиваются параличи, нарушения чувствительности, функций тазовых органов и вегетативных функций. Вторичные циркуляторные феномены могут обуславливать развитие очагов миеломаляции через несколько часов или дней после травмы. В ЦСЖ может обнаруживаться кровь при субарахноидальном кровоизлиянии. Проходимость субарахноидального пространства не нарушается. В зависимости от тяжести ушиба восстановление нарушенных функций происходит в течение 3-8 нед.

Сдавление спинного мозга: Острое сдавление спинного мозга вызывает вялый паралич и полную потерю чувствительности ниже уровня поражения — спинальный шок. Состояние спинального шока разрешается в течение нескольких дней. Затем развиваются корешковые боли на уровне поражения и спастический паралич ниже поражения. Сначала у таких больных наблюдаются задержка мочи и атония мочевого пузыря с потерей его чувствительности. В дальнейшем возникает гипертония пузыря, он уменьшается в размерах и опорожняется рефлекторно. В менее тяжелых случаях сдавления спинного

мозга развивается картина спастического пареза с императивными позывами и нарушением чувствительности.

Патоморфология: большое значение имеет возникающее при травме нарушение кровообращения: возможна ишемия, вследствие сдавления корешковых артерий, передней артерии спинного мозга или кровоизлияния в вещество спинного мозга и формирование оболочечных гематом. Частым осложнением является отек, что может усилить его сдавление.

Диагностика: рентгенологические методы, КТ, МРТ.

Лечение: иммобилизация позвоночника, поддержание витальных функций, противошоковая терапия, глюкокортикоиды для профилактики вторичных изменений в спинном мозге, обусловленных развитием отека, для улучшения микроциркуляции, профилактики тромбозов, уменьшения проницаемости сосудов – ангиопротекторы, антикоагулянты, сосудорасширяющие препараты, при нарушениях белкового обмена – анаболические гормоны, седативные, транквилизаторы, нейролептики. Всех больных со спинальной травмой как можно раньше надо подключать к программам реабилитации. Сначала реабилитация должна быть простой и состоять исключительно из пассивных движений; постепенно ее усложняют.

Задача:Вегетососудистая дистония.

Источник

Сотрясение спинного мозга характеризуется незначительными, скоропроходящими парезами преимущественно тазовых конечностей.

Возможно расстройство кожной чувствительности. При сотрясении пояснично-крестцовой части спинного мозга наблюдается кратковременное расстройство мочеиспускания и акта дефекации. Эти явления сравнительно быстро проходят.

Ушиб спинного мозга сопровождается нарушением двигательной функции обычно ниже места травмы. Поскольку контузии сопровождаются очаговыми кровоизлияниями из сосудов оболочек мозга (гематорахис), происходит сдавливание участка спинного мозга излившейся кровью. Иногда разрывается твердая мозговая оболочка и повреждается вещество мозга. В случаях перелома позвоночника может наступить полный анатомический разрыв сгшиного мозга или его сдавливание осколками кости.

Патогенез. В результате травмы спинного мозга нарушается проводимость по центробежным и центростремительным путям в какой-либо части мозга, половине его или на всем поперечнике. В случаях повреждения мозга в шейном утолщении ниже уровня отхождения диафрагмальных нервов возникает паралич моторных путей для всех конечностей, туловища и внутренних органов. Но даже в этих тяжелых условиях функции головного мозга и диафрагмы продолжают обеспечивать дыхание. Хотя ребра не двигаются, но асфиксия не наступает. Повреждение спинного мозга между продолговатым и 4—6-й парами шейных нервов смертельно, так как немедленно возникает паралич дыхательного центра.

При частичном поражении состояние животных бывает различное. Иногда животное не погибает в течение нескольких часов и даже недель, но в этих случаях всегда развивается бульбарный паралич, о чем судят по замедлению пульса, затруднению глотания, сильной и длительной одышке. Бульбарный паралич — двустороннее поражение ядер блуждающего, языкоглоточного и подъязычного нервов. Животное погибает при нарастающей слабости работы сердца и переходе смешанной одышки в чейнстоксово дыхание.

Клинические признаки ушиба спинного мозга зависят от тяжести повреждения.

Легкие ушибы, без повреждения вещества мозга, сопровождаются кратковременными парезами; тяжелые — с наличием трещины позвонков, разрывов оболочек мозга и спинномозговых корешков, осложняются кровоизлиянием в мозг. Наблюдаются признаки стойкого паралича спинного мозга: выпадение глубокой и поверхностной чувствительности хвоста, прямой кишки, конечностей. Животные передвигаются только с помощью передних конечностей, тазовые волочатся. Задняя часть туловища опущена, характерно сидячее положение с вытянутыми тазовыми конечностями. Электровозбудимость заднебедренной группы мускулов резко понижена или полностью отсутствует. В последнем случае следует подозревать разрыв спинного мозга.

Прогноз при поражении спинного мозга зависит от характера нарушенных функций. Ушибы и сотрясения, не осложненные повреждением вещества мозга, сравнительно быстро проходят без осложнений. При гемоторахисе благодаря хорошей всасывающей способности мозговых оболочек симптомы паралича у собак исчезают через 1—2 недели. Переломы позвонков с разрывом мозга представляют исключительно тяжелое повреждение необратимого характера.

Диагноз. На основании местных и общих явлений в связи с травмой позвоночника необходимо определить, имеется ли поражение вещества спинного мозга или только кровоизлияние в мозговые оболочки. Нужно иметь в виду, что разграничительные признаки появляются постепенно в течение первых 5—7 дней.

Если произошло только кровоизлияние, то расстройства функции движения, наблюдающиеся ниже места травмы, постепенно уменьшаются, а при соответствующем лечении могут полностью исчезнуть через 10—15 дней. Параплегия, возникшая в результате поражения вещества мозга (сдавливание мозговых оболочек), развивается медленно (от 1—2 недель до 5—6 месяцев и более), причем симптомы двигательных расстройств появляются вначале на одной конечности, а затем на обеих. В последнем случае выпадает глубокая чувствительность и отмечаются расстройства акта мочевыделения и дефекации. Эти симптомы играют решающее значение при уточнении диагноза. Сохранение функции грудных конечностей при параличе тазовых обусловлено нарушением проводимости спинного мозга в передней части поясницы, при этом обычно выпадает рефлекс коленной чашки и ахиллова сухожилия, а также рефлекс кремастера (подтягивание семенника при раздражении внутренней поверхности бедра).

Поражение крестцового отдела спинного мозга характеризуется параличами тазовых конечностей, крупа, хвоста, сфинктеров прямой кишки и мочевого пузыря.

Лечение. В первые часы после травмы применяют холод; он способствует остановке внутритканевого кровотечения и уменьшает боль. Потом принимают меры, способствующие ликвидации местных воспалительных явлений. Назначают тепловые процедуры, делают массаж позвоночника, дают препараты, успокаивающие боль (пирамидон, анальгин, аспирин). Показана дарсонвализация позвоночника (ежедневно, начиная с 7—9 минут, время каждый раз увеличивают на одну минуту). Электрод проводят по ходу длиннейшего мускула спины с одной и другой стороны. Дарсонвализацию сочетают с введением витамина B12.

При подозрении на трещину позвонка животному создают покой, так как резкие движения могут вызвать перелом. Чтобы не образовались пролежни, больное животное переворачивают, протирают кожу в местах давления камфорным спиртом, облучают кварцевой лампой. Нужно следить за функцией мочевого пузыря и при необходимости ввести катетер.

Н. С. Федотов (1966) наблюдал паралич тазовых конечностей у козы после сильных побоев. У животного отмечалась слабость зада, искривление поясничных позвонков, затрудненный вынос тазовых конечностей, шаткость зада и потеря чувствительности на передней поверхности плюсны обеих конечностей. Функция мочевого пузыря была сохранена. С лечебной целью козе назначали стрихнин и делали гальванизацию. Стрихнин (0,1%-ный раствор — 1 мл) инъецировали в область крестца. Здесь же накладывали положительный электрод, а два отрицательных электрода накладывали на плюсну каждой конечности. Нельзя завышать дозы раствора, так как при проведении гальванизации у козы появлялись судороги конечностей. После проведения 10 сеансов (в течение двух недель) животное выздоровело.

В этом случае синергическое действие электрического тока и стрихнина на нервномышечный аппарат дало хороший лечебный результат. Это следует объяснить тем, что под влиянием стрихнина значительно облегчилось проведение ионов стрихнина, так как устранялось сопротивление кожи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник