Вертикальные переломы крестца подвздошной кости

Классификация перелома крестца и его диагностика

Не секрет, что хирургическое лечение переломов крестца является довольно непростой задачей. Хотя такие переломы встречаются относительно редко, они зачастую характеризуются весьма разнообразными механизмами и характером повреждения. Это могут быть переломы, возникающие вследствие высокоэнергетических воздействий, и низкоэнергетические повреждения у пожилых пациентов с остеопорозом. Переломы крестца нередко сочетаются с переломами костей таза и нижних конечностей, могут сопровождаться или не сопровождаться неврологическими осложнениями.

Переломы крестца наблюдаются примерно в 45% случаев переломов костей таза. Тактика лечения переломов крестца зависит не только от характера самого перелома, но и от характера сопутствующих переломов костей таза и поясничного отдела позвоночника. Отдаленные последствия неправильно леченных и нестабильных переломов крестца могут приводить к значительному ограничению функциональных способностей пациента и инвалидности. В статьях на сайте мы остановимся на тактике хирургического лечения переломов крестца, типах таких переломов и результатах их лечения.

а) Анатомия крестца. Крестец является связующим звеном между поясничным отделом позвоночника и тазом, обеспечивая стабильность этого сегмента за счет довольно мощных костных и связочных анатомических структур. Кроме того, крестец является своего рода опорной платформой для поясничного отдела позвоночника и защитой для пояснично-крестцового нервного сплетения. В сагиттальной плоскости крестец имеет характерный кифотический изгиб, величина которого варьирует от 0° до 90°.

Вместе с углом наклона крестца этот показатель помогает оценить выраженность компенсаторного лордоза поясничного отдела позвоночника.

В канале крестца располагаются нервные стволы конского хвоста, которые проходят по всей длине крестца. Каждый из крестцовых корешков спинного мозга покидает крестцовый канал через собственное отверстие. Средний диаметр крестцовых отверстий постепенно увеличивается в каудальном направлении, это объясняет тот факт, что стеноз отверстий со сдавлением соответствующих корешков чаще наблюдается на уровне проксимальных отверстий (S1 и S2) и реже на уровне дистальных (S3 и S4).

Передние ветви крестцовых корешков S2-S5 содержат в своем составе парасимпатические нервные волокна, обеспечивая важную в функциональном отношении иннервацию кишечника, мочевого пузыря и половых органов. Для сохранения нормальной функции этих органов необходимо, чтобы корешки S2-S4 хотя бы с одной стороны оставались интактными. Двустороннее поражение этих корешков с большой долей вероятности будет сопровождаться соответствующим неврологическим дефицитом. Симпатические ганглии нижнего подчревного сплетения располагаются на передненаружной поверхности тел L5 и S1 позвонков и далее кпереди и медиальней границы крестцовых отверстий S2-S4. Задние ветви крестцовых корешков отдают чувствительные волокна ягодичным нервам. В исследовании с участием 44 пациентов с переломами крестца Gibbons7 отмечал, что одностороннее повреждение крестцовых корешков не приводит к изменению тонуса сфинктеров прямой кишки и мочевого пузыря.

В отличие от мощных паравертебральных мышц на уровне поясничного отдела позвоночника задняя поверхность крестца покрыта лишь тонкой пояснично-крестцовой фасцией и многораздельной мышцей. Этот относительно тонкий слой мягких тканей не способен обеспечить на уровне крестца адекватное укрытие тканями задних стабилизирующих конструкций, как, например, на грудо-поясничном уровне.

б) Диагностика перелома крестца. Первичный осмотр пациента должен включать в себя сбор анамнеза и физикальное исследование, в ходе которого особое внимание следует уделить выявлению признаков неврологического дефицита и оценке сопутствующих повреждений мягких тканей. Переломы крестца у пациентов с множественной и сочетанной травмой нередко остаются недиагностированными. Denis et al. показали, что вероятность диагностики переломов крестца выше у тех пациентов, у которых эти переломы сопровождаются развитием неврологического дефицита. В их исследовании переломы крестца были правильно диагностированы только у 51% пациентов, не имевших сопутствующего неврологического дефицита (в отличие от 76% пациентов, имевших такой дефицит).

Одним из факторов, оказывающих влияние на диагностику переломов крестца, является сложность их оценки на основании стандартных рентгенограмм. В большинстве случаев точно выставить диагноз перелома крестца и определить его характер, а также характер других сопутствующих повреждений таза и поясничного отдела позвоночника, позволяет компьютерная томография (КТ) с реконструкцией изображений в сагиттальной и фронтальной плоскостях. Магнитно-резонансная томография (МРТ) помогает выявить скрытые переломы. При оценке характера перелома внимание следует обращать на уровень и тип повреждения, заинтересованность пояснично-крестцового и крестцово-подвздошных сочленений, наличие других повреждений тазового кольца.

Ниже перечислены используемые для оценки характера переломов крестца и сопутствующих повреждений таза КТ-проекции, имеющие важное диагностическое значение:

– Аксиальная КТ-реконструкция: смещение фрагментов крестца в передне-заднем направлении.

– Фронтальная КТ-реконструкция: характер смещения вертикальных переломов крестца.

– Сагиттальная КТ-реконструкция: передне-заднее смещение и угловая деформация.

– Аксиальные, фронтальные и сагиттальные реконструкции: степень вовлечения центрального канала крестца и крестцовых отверстий.

Рентгенологическая оценка поперечного перелома крестца со смещением фрагментов (тип Т).

А. Сагиттальная реконструкция. Б. Фронтальная реконструкция. В. Аксиальная реконструкция.

б) Классификация переломов крестца. Для определения характера перелома крестца предложено несколько классификационных систем. Исходя из задач настоящей главы мы будет пользоваться классификационной системой Denis и ее модификациями, которые представлены на рисунке ниже.

1. Классификация перелома крестца Denis. Классификационная система Denis была разработана на основании данных об анатомии крестца, полученных в ходе изучения 39 кадаверных препаратов, и ретроспективного анализа данных о 236 пациентах с переломами крестца. Это ретроспективное мультицентровое исследование на сегодняшний день остается наиболее крупным из исследований, посвященных переломам крестца. Критериями этой системы являются направление, расположение и уровень перелома крестца, на основании которых все переломы крестца разделяют на 3 зоны: зона 1 —переломы, линия которых располагается латеральней крестцовых отверстий, зона 2 — линия перелома проходит через крестцовые отверстия, зона 3 — линия перелома располагается медиальней крестцовых отверстий.

Переломы в зоне 1 — переломы боковых масс крестца, которые, согласно данным литературы, являются наиболее распространенными переломами крестца. В мультицентровом исследовании Denis et al. переломы в 1 зоне составили порядка 50% всех переломов крестца. В 6% случаев переломы в 1 зоне явились причиной неврологического дефицита вследствие повреждения нижних поясничных корешков спинного мозга.

Линия перелома в зоне 2 проходит через крестцовые отверстия. В исследовании Denis эти переломы заняли второе по частоте место (34%), тогда как частота неврологического дефицита при этих переломах была выше и составила 24%, при этом наиболее часто поражались корешки L4, S1 и S2.

Переломы в зоне 3 проникают в спинномозговой канал. Частота этих переломов в исследовании Denis составила 16%, однако они характеризуются наиболее высокой частотой неврологических осложнений (57%).

Классификация Denis не характеризует уровень перелома, который может оказывать значительное влияние на развитие неврологического дефицита. Так, высокие поперечные переломы, захватывающие уровень S1-S3, характеризуются более высокой вероятностью развития нарушений функции мочеиспускания по сравнению с низкими поперечными переломами (S4-S5). В одном из посмертных патолого-анатомических исследований было показано, что пересечение крестцовых корешков спинного мозга наблюдается в 35% случаев поперечных переломов крестца. Поперечные переломы, на которых мы остановимся ниже, являются одним из подтипов переломов 3 зоны по классификации Denis.

2. Подклассификация перелома крестца Roy Camille и модификация Strange Vognsen и Lebech. Подклассификация Roy-Camille и последующая ее модификация Strange-Vognsen и Lebech подразделяет поперечные переломы 3 зоны на типы в зависимости от степени углового смещения и смещения по ширине. Она представлена на рисунке ниже. Согласно этой подклассификации, переломы подразделяются на 3 типа: от наименее тяжелых, характеризующихся только угловым смещением (тип 1), до достаточно тяжелых с выраженной угловой деформацией и полным поперечным смещением (тип 3). К типу 4 относят чисто компрессионные повреждения, этот тип был выделен Strange-Vognsen и Lebech.

– Тип 1: переломы с угловым смещением и без смещения по ширине.

– Тип 2: переломы с угловым смещением и смещением по ширине.

– Тип 3: переломы со смещением на весь поперечник крестца в сагиттальной плоскости.

– Тип 4: оскольчатые переломы, возникающие вследствие аксиальной компрессии крестца.

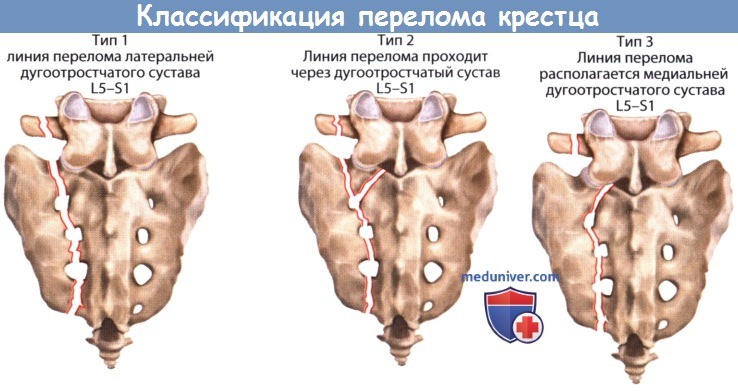

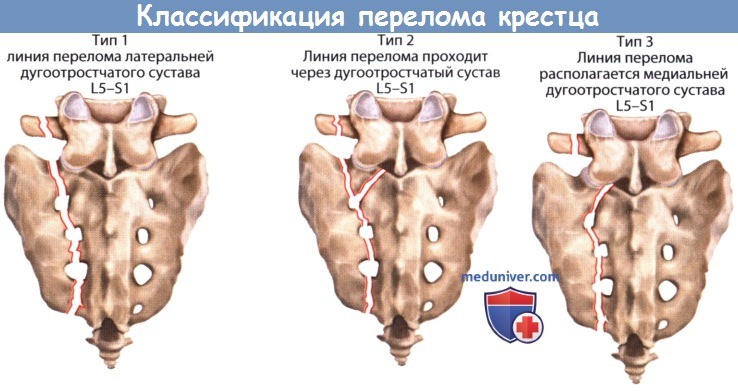

в) Классификация Isler повреждений пояснично-крестцового отдела позвоночника. Повреждения пояснично-крестцового отдела позвоночника обычно являются результатом высокоэнергетической травмы. Варианты таких повреждений могут быть самыми различными — от подвывихов до полного вывиха. Подозревать наличие подобных повреждений следует в первую очередь у пациентов с трансфораминальными переломами крестца со смещением фрагментов — таким пациентам показано проведение КТ. Isler разработал классификацию этих повреждений, основывающуюся на расположении основной линии перелома, проходящей через пояснично-крестцовое сочленение, по отношению к дугоотростчатому суставу L5-S1, что может так или иначе отразиться на стабильности пояснично-крестцового сочленения: тип 1 включает переломы, линия которых располагается латеральней дугоотростча-того сустава, при 2 типе линия перелома проходит через этот сустав, а при 3 типе — медиальней него.

Переломы 1 типа обычно стабильны, тогда как переломы 3 типа считаются нестабильными и нередко требуют хирургического лечения.

Классификация переломов крестца и ее подтипы.

А. Трехзонная классификация Denis.

Зона 1: линия перелома располагается латеральней крестцовых отверстий.

Зона 2: линия перелома проходит через крестцовые отверстия.

К зоне 3 относятся переломы, проникающие в спинномозговой канал, и любые сложные типы переломов.

Б. Подтипы сложных переломов крестца, относящихся к 3 зоне по Denis: Н-тип, U-тип, λ-тип и Т-тип.

В. Подклассификация Roy-Camille переломов 3 зоны по Denis в модификации Strange-Vognsen и Lebech.

Тип 1 —смещение под углом, отсутствие смещения по ширине.

Тип 2 — смещение под углом и по ширине.

Тип 3 — смещение на всю ширину передне-заднего размера крестца.

Тип 4 — оскольчатые переломы, возникающие вследствие аксиальной компрессии крестца.

Классификация повреждений пояснично-крестцового отдела позвоночника Isler.

– Также рекомендуем “Показания для операции при переломе крестца”

Оглавление темы “Хирургия перелома крестца.”:

- Классификация перелома крестца и его диагностика

- Показания для операции при переломе крестца

- Техника операции задней стабилизации перелома крестца

- Исходы и осложнения операции при переломе крестца

Источник

Тазовые кости представляют собой основной опорный комплекс человеческого организма, соединены между собой мощными связками и хорошо укрыты массивным слоем мышц. Чтобы сломать таз, требуется приложить большую силу, поэтому изолированные переломы таза отмечаются только в 13—38,2% (Pohlemarn Т., 1998, Лазарев А.Ф., 1992), а в остальных случаях они наблюдаются у пострадавших с сочетанной и множественной травмой как результат автотравм и падений с высоты.

Для практических целей мы разделили все переломы таза на две группы, тактика и техника лечения которых принципиально различаются. В 1-ю группу входят переломы переднего и заднего полуколец таза, разрывы лобкового симфиза и крестцово-подвздошного сочленения.Эти переломы составляют около 80% всех повреждений (по нашим данным – 78%). Ко 2-й группе относятся переломы и переломовывихи вертлужной впадины (22% всех повреждений таза).

Все повреждения таза и вертлужной впадины мы классифицировали по принятой международной системе AO/ASIF. В основу этой классификации, известной в настоящее время как классификация АО, вошли классификационные системы повреждений таза по Tile (1987) и вертлужной впадины по Letournel (1981), которые были модернизированы группой АО в 1990 г.

Данная классификация универсальна, учитывает направление действия смещающих моментов, локализацию и характер повреждения связочного аппарата и стабильность тазового кольца, что значительно облегчает диагностику и выбор оптимального метода лечения. В соответствии с классификацией повреждения таза делятся на 3 типа (рис. 3-2).

• Переломы типа А — стабильные, с минимальным смещением и, как правило, без нарушения целостности тазового кольца.

• Переломы типа В — так называемые ротационно-нестабильные (но вертикально- стабильные), возникающие вследствие воздействия на таз боковых компрессионных или ротационных сил.

• Переломы типа С — повреждения с ротационной и вертикальной нестабильностью, с полным разрывом тазового кольца.

Согласно указанной схеме, анатомические повреждения разделены по степени стабильности по отношению ко всему тазовому кольцу (рис. 3-3).

А — все переломы без повреждения тазового кольца. Это отрыв передневерхнего или передненижнего гребня подвздошных костей, переломы седалищных бугров. К типу А2 относятся одно- или двусторонние переломы лонных и седалищных костей, но без смещения фрагментов, поэтому с сохраненным, в стабильном состоянии тазовым кольцом. К типу A3 отнесены поперечные или краевые переломы крестца и копчика, как без, так и с минимальным смещением. Целостность тазового кольца также не нарушается.

В — повреждения характеризуются ротационной нестабильностью. При этом связочный комплекс задних отделов таза и дна остается неповрежденным или частично поврежденным с одной или двух сторон.

Переломы типа В1 называются повреждениями типа «открытая книга», т.е. наружноротационными. Обе половины таза нестабильны, развернуты с одной или с двух сторон, а лобковый симфиз разорван.

Рис. 3-2. Принцип классификации переломов и разрывов сочленений таза по Tile-AO- ASIF.

Если лонное сочленение разошлось в пределах 20-25 мм, то, как правило, разрываются только связки лобкового симфиза. При большем его расхождении обязательно повреждаются крестцово-подвздошные связки.

Рис. 3-3. Классификация переломов и разрывов сочленений таза по Tile-AO-ASIF.

При повреждениях типа В2 происходит разрыв крестцовоподвздошных связок с одной стороны с переломом лобковых и седалищных костей той же половины таза. При этом лобковый симфиз может быть как сохраненным, так и разорванным, чаще в переднезаднем направлении. Сзади может иметь место перелом крестца, нопри этом не происходит смещения тазового кольца вертикально.

К типу ВЗ отнесены двусторонние переломы заднего и переднего полуколец таза, как правило, с разрывом лобкового симфиза по типу «открытая книга».

С — анатомически тяжелые повреждения с ротационной и вертикальной нестабильностью. Они характеризуются полным разрывом тазового кольца и дна, включая весь задний комплекс крестцово-подвздошных связок. Смещение тазового кольца уже происходит и по горизонтали и по вертикали. А при переломах типа С2 СЗ смещение возникает в переднезаднем направлении. При повреждениях типа С1 с выраженным односторонним смещением могут быть односторонний перелом подвздошной кости, переломовывих в крестцово-подвздошном сочленении или полный вертикальный перелом крестца.

При повреждениях типа С2 разрушения тазового кольца более существенны, особенно в задних отделах. Полностью, со смещением ломаются подвздошная кость и крестец, смещение кзади более 10 мм.

Повреждения типа СЗ обязательно двусторонние, с более значительным смещением одной половины таза в переднезаднем направлении, а также в сочетании с переломом вертлужнои впадины.

Переломы вертлужнои впадины также делятся на 3 типа (рис. 3-4). Тип А – переломы распространяются на переднюю или (чаще) заднюю часть суставной поверхности. Костные отломки вертлужнои впадины локализуются в пределах только одной колонны таза – передней или задней. Во всех 3 группах этого типа переломов суставная поверхность впадины не имеет значительных разрушений.

Тип В — линия перелома или хотя бы ее часть располагается поперечно. Часть суставной поверхности всегда остается связанной с подвздошной костью. Поперечные переломы могут быть Т- и У-образными. Если при переломах типов В1 и В2 смещения происходят только в зоне вертлужнои впадины, то при повреждениях типа ВЗ в зону перелома включается колонна таза или подвздошная кость.

Тип С — переломы обеих колонн и соответствующих частей суставных поверхностей вертлужнои впадины. Имеются значительные анатомические разрушения, распространяющиеся на кости таза. При повреждениях типа С1 линия перелома распространяется на подвздошную кость. При повреждениях типа С2 разобщение костных фрагментов идет по передней границе всей подвздошной кости и передней колонны. Если в зону перелома вовлекаются крестцово-подвздошное сочленение и крестец, то эти повреждения относятся к самому опасному для жизни больного типу – СЗ, так как они сопровождаются значительным кровотечением из пресакральных сосудистых сплетений.

Рис. 3-4. Классификация переломов вертлужной впадины по Letournel-AO-ASIF.

Практика наблюдений показала, что в общей структуре повреждений тазового кольца отмечается абсолютное увеличение анатомичес ки наиболее тяжелых переломов костей таза и вертлужной впадины, квалифицируемых по международной системе АО как повреждения типов В и С.

Поскольку тазовые кости и окружающие их мягкие ткани хорошо кровоснабжаются, травма таза сопровождается кровопотерей, достигающей 2—3 л и более. В связи с этим переломы таза являются достаточно значимым шокогенным фактором.

Если имеются переломы переднего полукольца таза, излившаяся кровь локализуется в переднем отделе малого таза в околопузырной клетчатке и через запирательные отверстия и приводящие мыщцы выходит на внутреннюю поверхность бедра. При разрывах лобкового симфиза гематома располагается между разошедшимися лонными костями и распространяется на околопузырную клетчатку, промежность, а также по клетчатке, окружающей семенные канатики у мужчин в область мошонки. Мошонка при этом может достигать размеров футбольного мяча, поскольку рыхлая клетчатка не препятствует свободному распространению крови. У женщин гематома распространяется по круглым связкам в область половых губ и промежности.

Смещенные переломы подвздошных костей и крестца вызывают повреждение не только внутрикостных сосудов, но главным образом многочисленных венозных сплетений, окружающих кости большого таза и сосудов мышц. Изливающаяся кровь распространяется в забрюшинную клетчатку, которая достаточно рыхлая и не препятствует свободному распространению и накоплению крови, в результате чего формируется так называемая забрюшинная гематома. В забрюшинном пространстве различают передний и задний отделы: передний располагается кпереди от fascia praerenalis и передней стенкой его является задний листок брюшины, а задний – кзади от fascia refrorenalis, и задней стенкой его являются поясничные мышцы (рис. 3-5).

В переднем забрюшинном пространстве находятся забрюшинные органы — почки, поджелудочная железа, часть двенадцатиперстной кишки и восходящая и нисходящая части толстой кишки, а в заднем — подвздошные сосуды, аорта и нижняя полая вена.

При смещенных переломах большого таза гематома распространяется большей частью по заднему забрюшинному пространству. Гематомы переднего забрюшинного пространства более характерны для повреждения почек и поджелудочной железы. Имбибиция обоих забрюшинных пространств происходит при множественных переломах тазовых костей.

Рис. 3-5. Топография забрюшинного пространства. А — сагиттальный разрез через правую почку. В — то же, через левую почку. Обозначения: 1 – печень; 2 – fascia praerenalis; 3 – fascia refrorenalis; 4 – правая почка; 5 – двенадцатиперстная кишка; 6 – capsula adiposa; 7 – брюшная полость; 8 – слепая кишка; 9 – поджелудочная железа; 10 – сигмовидная кишка; 11 – левая почка.

Различают большие, средние и малые забрюшинные гематомы. Большая гематома доходит до верхнего полюса почки, средняя — до нижнего, малая не переходит уровень передневерхних остей подвздошных костей. Кровь из переднего забрюшинного пространства может пропотевать в брюшную полость, вызывая картину острого живота. В отличие от гемоперитонеума, вследствие травмы органов брюшной полости количество крови бывает не более 300-500 мл и появляется она через 2 ч и более после травмы.

Локальные повреждения вертлужной впадины, как правило, не вызывают образования забрюшинных и предбрюшинных гематом.

Излившаяся кровь концентрируется в области тазобедренного сустава и под ягодичными мышцами. Объем гематомы значительно меньше из-за ограниченного пространства для ее распространения: с одной стороны, так как этому препятствуют тазовые кости и мышцы, их выстилающие, а с другой — мышцы, окружающие тазобедренный сустав снаружи и прочная малорастяжимая широкая фасция бедра.

Частота внетазовых повреждений у пострадавших с переломом таза представлена в табл. 3-3 (наши данные).

Таблица 3-3. Сопутствующие повреждения (в%) у пострадавших с травмой костей и сочленений таза.

Повреждения черепа и лицевого скелета27,6Травма органов брюшной полости и забрюшинногопространства23,0Закрытая травма груди19,7Переломы конечностей различной локализации14,0Ранения мягких тканей различной локализации7,0Повреждения позвоночника3,6Повреждения сосудов и нервов3,5Закрытые вывихи суставов верхних конечностей1,0Травматические ампутации конечностей0,4Итого…100

Как видно из табл. 3-3, при политравме с переломами таза значительно чаще наблюдаются травмы органов живота и малого таза. Специфичными повреждениями являются разрывы мочевого пузыря и уретры, которые в большинстве случаев происходят вследствие прямого ранения отломками лонных и седалищных костей. Разрыв мочевого пузыря может произойти от так называемого гидравлического удара, когда при резком сдавлении отломками лонных костей наполненного мочой пузыря последний разрывается изнутри. Эти разрывы чаще всего бывают внутрибрюшинными.

Среди переломов конечностей преобладают переломы бедра и голени, причем большинство из них имеют сложный многооскольчатый характер.

Диагностика переломов таза на реанимационном этапе базируется прежде всего на обзорной рентгенографии таза, которая входит в стандарты обследования пострадавших с политравмой. Диагностика с помощью физикальных методов имеет предположительный характер и более или менее достоверна у относительно нетяжелых пациентов, находящихся в сознании, или при так называемых бесспорных признаках переломов таза. Наличие переломов нижних конечностей не позволяет проверить многие классические симптомы, которые можно определить у пострадавшего с изолированной травмой таза (например, симптом «прилипшей пятки»).

Физикальная диагностика не должна быть направлена на выявление переломов костей таза — они в подавляющем большинстве хорошо видны на рентгенограмме, и тратить драгоценное время на проверку симптомов Ларрея, Вернея, Стадфарда, Каралина и т.п. нет никакой необходимости. Ее цели на реанимационном этапе другие — выявить наличие повреждений мочевыводящих путей и органов брюшной полости.

Повреждение мочеиспускательного канала можно заподозрить по наличию крови у наружного его отверстия, невозможности помочиться при перкуторно определяемом над лоном мочевом пузыре, невозможности осторожной катетеризации резиновым катетером — катетер не проходит в мочевой пузырь из-за препятствия и по извлечении окрашен кровью. Описанные симптомы характерны для повреждения мочеиспускательного канала, в подавляющем большинстве его мембранозной части. В этих случаях показана уретрография.

Если пострадавший в сознании, уретрографию производят следующим образом. В 20-граммовый шприц набирают любой рентгеноконтрастный раствор, применяемый для ангиографии, на шприц надевают кусок тонкого резинового катетера длиной 4—5 см, под таз пациента подкладывают кассету, настраивают рентгеновский переносной аппарат. Катетер вводят в мочеиспускательный канал пациента, отводя пенис в сторону, и начинают медленно вводить контрастный раствор. Рентгеновский снимок делают, когда 3/4 контрастного вещества введено, одновременно продолжая инъекцию, чтобы контрастировался сам мочеиспускательный канал. Появление экстравазатов на рентгенограмме свидетельствует о наличии разрыва уретры. Если имеется внебрюшинный разрыв мочевого пузыря, то пациент может даже самостоятельно помочиться — только мочи будет небольшое количество, и она будет окрашена кровью. Катетер легко может быть введен в мочевой пузырь, а выпущенная в 3 приема моча будет интенсивно окрашена кровью во всех 3 порциях. Если окрашена только последняя порция, это скорое говорит о травме почек.

Цистография.

При внутрибрюшинном разрыве мочевого пузыря катетер может быть свободно введен в мочевой пузырь, однако окрашенной кровью мочи будет очень мало (20—30 мл) или не будет вовсе, так как она излилась в полость брюшины. Катетер, располагающийся своим концом высоко над лоном, будет хорошо виден на обзорной рентгенограмме таза. Одновременно с этим будут определяться признаки острого живота, а на УЗИ брюшной полости – признаки свободной жидкости в полости брюшины.

Определить точно физикальными методами, какой орган брюшной полости поврежден, невозможно. В 85% случаев сочетанной травмы повреждаются паренхиматозные органы (селезенка и/или печень) и будут признаки гемоперитонеума, в 15% — признаки повреждения полого органа живота. Симптомы внутрибрюшного разрыва мочевого пузыря аналогичны симптомам гемоперитонеума.

При гемоперитонеуме отмечается умеренное вздутие живота, перкуторно притупление перкуторного звука в боковых отделах живота (слева при повреждении селезенки, справа при повреждении печени). Если пострадавший в сознании, есть возможность проверить симптом Щеткина—Блюмберга, который будет резко положительным. Одновременно в той или иной степени будут локально напряжены мышцы живота. У пострадавшего в глубоком бессознательном состоянии эти признаки отсутствуют или выражены неотчетливо, поэтому у них приходится полагаться на данные УЗ И, которое в сомнительных и неясных случаях проводят в динамике.

Симптомы разрыва полого органа живота более яркие, если пострадавший в сознании, и менее отчетливы у пострадавшего в коме. При переломах таза чаще всего повреждаются мочевой пузырь, затем тонкая кишка и внутрибрюшная часть толстой кишки. Разрывы мочевого пузыря, как уже говорилось выше, имеют признаки, аналогичные признакам внутрибрюшного кровотечения (гемоперитонеума). При разрыве кишки у больного, находящегося в сознании, отмечаются резкие боли в животе, локальное напряжение мышц брюшной стенки, резко положительный симптом Щеткина—Блюмберга, вначале уменьшение, а через 1— 2 ч полное отсутствие перистальтических шумов при аускультации. У пострадавшего в коме диагноз ставят путем динамического наблюдения и сопоставления клинической картины; усиление вздутия живота, нарастание дефанса, полное отсутствие перистальтики, учащение пульса, сухой язык свидетельствуют о развитии перитонита, причиной которого является разрыв полого органа живота.

Обзорная рентгенография таза у пострадавших с политравмой проводится без предварительной подготовки, поэтому не всегда удается установить все переломы тазовых костей, особенно если они без смещения и располагаются в области крестца и крестцово-подвздошных сочленений. Более точную топическую диагностику откладывают на профильный клинический этап.

Классическая укладка с валиком под коленями возможна, если не повреждены нижние конечности. При хорошем качестве снимка онадает наибольшую информацию — видны все переломы как в переднем, так и в заднем отделе таза, характер смещений отломков таза, в том числе ротационные и вертикальные. Должны быть обязательно захвачены крылья подвздошных костей, по уровню расположения которых можно судить о наличии вертикального смещения какой-либо половины таза. При наличии переломов бедра желательно делать обзорный рентгеновский снимок таза после укладывания травмированной конечности на шину Белера с валиком под коленом неповрежденной ноги.

Отдельно следует остановиться на диагностике повреждений вертлужной впадины. При переломах без смещения отмечается только белезненность при пальпации, попытках движений в тазобедренном суставе и поколачивании по пятке. Все это можно проводить при неповрежденных нижних конечностях и когда пациент в сознании. В остальных случаях диагноз устанавливают по обзорной рентгенограмме.

У более чем половины пострадавших с политравмой перелом вертлужной впадины сочетается с наружными и (реже) центральными вывихами головки бедра. При значительной люксации клиническая картина достаточно яркая и соответствует таковой при травматических вывихах бедра. Налицо будут укорочение конечности, фиксированное ротационное смещение, западение большого вертела при ротационных смещениях. Все это опять же справедливо, если не повреждены нижние конечности. Обзорная рентгенография при всех повреждениях вертлужной впадины является также наиболее информативной. Трудности возникают при диагностике задних вывихов и подвывихов головки бедра – в переднезадней проекции они могут быть не видны, поскольку при переломах задней колонны вертлужной впадины головка бедра смещается кзади вместе с костными отломками и нет характерного для чистых задних вывихов отсутствия малого вертела вследствие фиксированной внутренней ротации бедра. Если головка бедра смещена кверху, то диагноз заднего переломо-вывиха вполне возможно установить по рентгенограмме.

Обзорная рентгенограмма таза дает представление о наиболее выраженных повреждениях костей таза и смещении кверху, однако определить характер смещения отломков таза спереди назад, положение головки бедра в вертлужной впадине, наличие разрыва крестцово-подвздошного сочленения, переломов крестца без смещения не представляется возможным. Топическую диагностику этих повреждений откладывают до перевода в ОМСТ, т.е. на 2—3 дня.

В.А. Соколов

Источник