Возможное осложнение смещения хрусталика при ушибе

Описание

Этиология и классификация

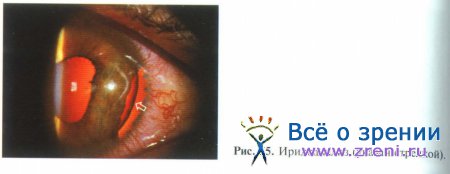

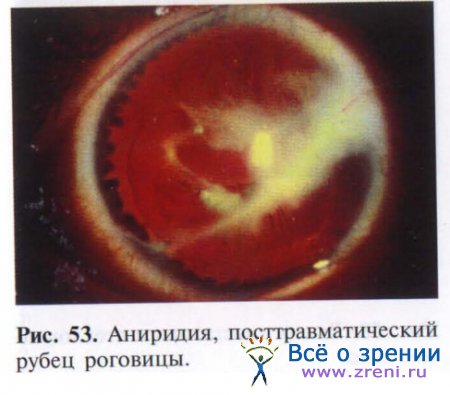

Повреждения радужки и хрусталика могут быть следствием как тупых травм, так и проникающих ранений глазного яблока. Так, возможно возникновение травматического мидриаза вследствие пареза сфинктера, частичного и полного иридодиализа, следствием последнего является возникновение аниридии (рис. 53).

Кроме того, возможны радиальные разрывы радужки и отрыв ее части с образованием секторальных дефектов. При повреждении сосудов радужки возникает гифема, которая может быть частичной и полной.

Любое травмирующее воздействие на хрусталик достаточно интенсивности даже без нарушения целостности капсулы приводит к возникновению помутнений различной степени выраженности. При сохранении капсульного мешка чаще развивается субкапсулярная катаракта с локализацией помутнений в проекции приложения травмирующей силы. При тупой травме глаза возможно образование на передней капсуле хрусталика отпечатка пигментного листка радужки — кольца Фоссиуса.

При разрыве хрусталиковой сумки, что, как правило, имеет место при проникающем ранении, возникает быстрое помутнение всех хрусталиковых волокон с их набуханием. При этом весьма частым осложняющим фактором является выход волокон хрусталика в зоне дефекта в переднюю камеру и при сквозном ранении хрусталика с повреждением передней гиалоидной мембраны — в стекловидное тело.

Следствием механической травмы нередко является патология связочного аппарата хрусталика. Так, после воздействия повреждающего фактора возникает подвывих (сублюксация), при котором происходит разрыв части цинновых связок, но, тем не менее, при помощи оставшихся участков ресничного пояска хрусталик удерживается на своем месте. Более тяжелым состоянием является вывих (люксация) хрусталика в переднюю камеру или в стекловидное тело. Люксация в переднюю камеру вызывает развитие вторичной факотопической глаукомы с очень высокими значениями офтальмотонуса вследствие полной блокады оттока жидкости из глаза.

При проникающих ранениях весьма частым является наличие инородных тел в передней камере, на радужке и в веществе хрусталика.

Клинические признаки и симптомы

При травмах глаза одним из типичных синдромов является синдром раздражения первой ветви тройничного нерва, который проявляется блефароспазмом, слезотечением и светобоязнью, а также может характеризоваться возникновением болевого синдрома различной степени выраженности.

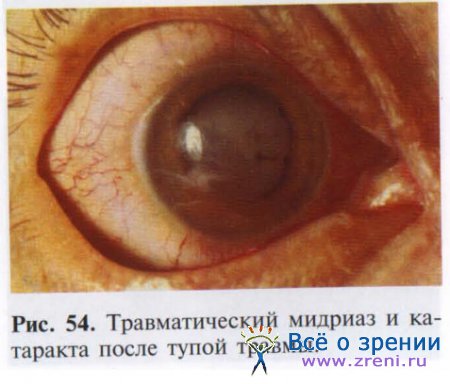

Травматический мидриаз представляет собой парез сфинктера зрачка (рис. 54).

Возникает практически сразу после травмирующего воздействия и характеризуется отсутствием реакции зрачка на свет и увеличением его размера до 7-10 мм. Больные предъявляют жалобы на светобоязнь и снижение остроты зрения вследствие отсутствия эффекта диафрагмы.

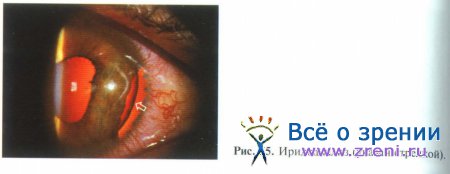

Иридодиализ характеризуется частичным или полным отрывом корня радужки, что также нарушает функционирование автоматической диафрагмы глазного яблока (рис. 55).

Весьма частым спутником этого патологического состояния является кровотечение из поврежденных сосудов, что является причиной образования частичной или полной гифемы. Полный отрыв корня радужки ведет к формированию аниридии. Больные жалуются в основном на снижение зрения различной степени, светобоязнь.

Радиальные разрывы радужки и секторальные дефекты образуются, как правило, при проникающих ранениях глаза. Причиной их является непосредственно ранящее воздействие инородного тела. Также возможно образование гифемы. Кроме того, частным случаем, приводящим к образованию дефектов ткани радужки, является ее ущемление в ране при проникающем ранении. Это ведет к значительным повреждениям иридальной ткани, ее разволокнению, ишемизации и некрозу вставленных в рану участков.

Кольцо Фоссиуса представляет собой отложения пигмента на передней капсуле хрусталика в проекции зрачка и является следствием компрессии радужки во время тупой травмы (рис. 56).

Само по себе данное состояние не является опасным и не служит причиной появления специфических жалоб.

Субкапсулярные помутнения хрусталикового вещества также могут быть следствием тупой травмы глаза. Причиной их возникновения является компрессионная травма хрусталиковых волокон, приводящая к их патологическому изменению. В зависимости от локализации помутнений они могут быть причиной значительного снижения зрения (при центральном расположении) либо не вызывают каких-либо жалоб со стороны больного.

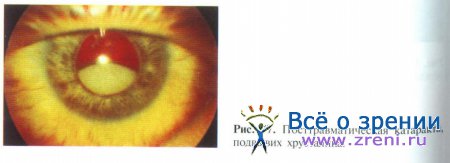

Травматическая катаракта с нарушением целостности хрусталиковой сумки возникает чаще после проникающего ранения, но возможно развитие этого патологического состояния и после тупой травмы. В зависимости от локализации и величины дефекта капсулы хрусталика формирование катаракты вследствие интенсивного оводнения хрусталиковых волокон происходит через 1-7 сут. Осложняющим фактором является выраженное набухание вещества хрусталика, что приводит к увеличению объема волокон и достаточно часто — к выходу некоторого их количества в переднюю камеру, а при наличии дефекта задней капсулы и передней гиалоидной мембраны — в стекловидное тело. Это может приводить к потере эндотелиальных клеток роговицы вследствие механического контакта хрусталикового вещества с последней, развитию факогенного увеита и вторичной глаукомы. Жалобы больных сводятся к прогрессирующему ухудшению зрительных функций.

Подвывих хрусталика возникает вследствие разрыва части волокон цинновой связки хрусталика. Основным в диагностике этого патологического состояния является анализ биомикроскопических признаков: факодонеза, иридодонеза, асимметрии глубины передней камеры, смещения хрусталика (рис. 57).

Различают 3 степени сублюксации.

При подвывихе I степени: в условиях максимального мидриаза при биомикроскопии край хрусталика не виден; равномерно увеличена или уменьшена глубина передней камеры; иридодонез и факодонез незначительные.

При подвывихе II степени: край хрусталика не заходит за оптическую ось; передняя камера неравномерная; иридодонез и факодонез выраженные.

При подвывихе III степени: край хрусталика заходит за оптическую ось; разрыв цинновой связки распространяется более чем на 180° окружности; иридодонез и факодонез выраженные.

При сублюксации наблюдается расстройство аккомодации, возможно возникновение хрусталикового астигматизма вследствие неравномерного натяжения хрусталиковой сумки со стороны сохранившихся связок. Уменьшение глубины передней камеры при сублюксации может затруднять отток водянистой влаги и быть причиной развития вторичной факотопической глаукомы.

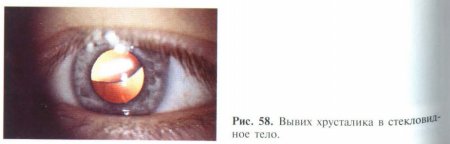

Вывих хрусталика происходит в случае разрыва всех цинновых связок. При этом хрусталик может быть люксирован как в стекловидное тело (рис. 58), так и в переднюю камеру.

Если вывихивание в витре-альную полость протекает относительно благоприятно и сопровождается лишь ухудшением зрения, то его смещение в переднюю камеру вызывает блокаду оттока водянистой влаги из глаза, что сопровождается резким повышением внутриглазного давления (факотопическая глаукома), а контакт с эндотелием роговицы может стать причиной эпителиально-эндотелиальной дистрофии роговицы.

Инородные тела, локализующиеся в передней камере, на радужке и в хрусталике, требуют быстрого удаления во избежание дополнительного повреждения внутриглазных структур, развития инфекционных осложнений и возможного токсического влияния материала инородного тела (металлоз).

Диагноз и рекомендуемые клинические исследования

Для диагностики повреждений радужки и хрусталика в первую очередь проводят биомикроскопию. В качестве дополнительных методов применяют двух- и трехмерное ультразвуковое сканирование, позволяющее определить наличие и расположение инородных тел в глазу. С этой же целью выполняется рентгенография по Балтину и по Фогту. Одним из наиболее современных методов является ультразвуковая биомикроскопия, позволяющая оценить состояние связочного аппарата и капсулы хрусталика.

Дополнительные данные могут быть получены на основании анамнеза (материал инородного тела, направление и сила удара и т.п.)

Клинические рекомендации

При лечении повреждений радужки и хрусталика применяют медикаментозные и хирургические методы.

Терапевтические мероприятия направлены в первую очередь на купирование воспалительного процесса, а при наличии проникающего ранения — и на профилактику и лечение инфекционных осложнений. При наличии гифемы дополнительно назначают препараты, ускоряющие ее рассасывание.

Учитывая тот факт, что радужка имеет богатую иннервацию является важнейшей рефлексогенной зоной, а также то, что вещество хрусталика обладает аутоантигенными свойствами, больным с повреждениями этих структур даже без нарушения целостности глаза назначают интенсивную противовоспалительную терапию.

В конъюнктивальный мешок закапывают в 1-е сутки каждый час, затем 3—6 р/сут: дексаметазона 0,1% р-р (Максидекс); бетаметазона 0,1% р-р (Бетам-Офталь); дезонид-21-натрия фосфата 0,25% р-р (Пренацид). Параллельно назначают инстилляции 3—6 р/сут НПВС: диклофенак натрия 0,1% р-р (Дикло-Ф, Наклоф).

С целью уменьшения экссудации из сосудов радужки и риска образования синехий закапывают мидриатики непрямого и прямого действия в 2 р/сут: атропина сульфата 1% р-р (Атромед); фенилэфрина 2,5% и 10% р-р (Ирифрин).

В качестве антибактериальной терапии назначают антибиотики в виде инстилляции 3—6 р/сут: гентамицина 0,3% р-р (Гентамицин); тобрамицина 0,3% р-р (Тобрекс); ципрофлоксацина 0,3% р-р (Ципромед); офлоксацина 0,3% р-р (“…”).

Кроме того, широкое распространение получили глазные капли, представляющие комбинированные препараты, содержащие антибиотики и ГКС (инсталлируют 3—6 р/сут): неомицин/полимиксин В/дексаметазон р-р (Макситрол); гентамицин/дексаметазон р-р (Декса-гентамицин); гентамицин/бетаметазон р-р (Гаразон).

При наличии выраженного воспаления и при присоединении инфекционного процесса назначают периокулярные инъекции ГКС и антибиотиков 1—2 р/сут: дексаметазона 4 мг/мл по 0,5 мл; гентамицина 40 мг/мл по 0,5 мл. В этом случае системно назначают мощные НПВС: целексоксиб (Целебрекс, таблетки 200 мг) по 1 таблетке 2 р/сут.

С целью ускорения рассасывания гифемы применяют ежедневно периокулярные инъекции по 1 мл гистохрома 0,02% р-р (Гистохром) и назначают аутогемотерапию по обычной схеме.

Хирургическая коррекция может быть проведена только после купирования воспалительных и инфекционных осложнений. Исключение составляет первичная хирургическая обработка, направленная на удаление доступных визуальному контролю инородных тел и восстановление целостности глаза. Кроме того, в ряде случаев удаляют травматическую катаракту на фоне факогенного увеита с целью устранения причины воспаления.

При выполнении реконструктивных вмешательств при повреждении радужки и хрусталика, как правило, в первую очередь производят манипуляцию с хрусталиковыми структурами с целью удаления травматической катаракты, имплантации интраокулярной линзы, ее фиксации в глазу. Следующим этапом выполняют пластику радужки, устраняют травматический мидриаз, а в случае аниридии — подшивают искусственную радужную оболочку.

Хирургическое лечение травматических катаракт в последнее время все чаще проводят с использованием технологий малых разрезов и факоэмульсификационной техники. При полной или частичной сохранности связочного аппарата весьма полезной для уменьшения силы воздействия на связочный аппарат и стабилизации самого капсульного мешка является имплантация капсульного кольца сразу после выполнения капсулорексиса или вскрытия передней капсулы при невозможности его выполнения. Удаление хрусталика весьма часто производят в режиме ирригации-аспирации без применения ультразвука ввиду низкой плотности травматических катаракт. Важным моментом является использование вискоэластиков, защищающих эндотелий во время вмешательства. В то же время имеющиеся повреждения капсульного мешка обуславливают использование минимальной интенсивности аспирационных потоков. При выпадении стекловидного тела через дефект в задней капсуле выполняют переднюю витрэктомию.

При вывихе хрусталика в стекловидное тело наиболее оптимальными являются проведение передней витрэктомии и перемещение хрусталика в переднюю камеру, где, как и при первичной люксации вперед, может быть произведена факоэмульсификация. При этом во избежание его повторного погружения в витреальную полость, может быть достигнут интраоперационный миоз путем введения раствора ацетилхолина (готовится ex temporae) в переднюю камеру или при повреждении радужки хрусталик может поддерживаться широким шпателем.

При сохранении капсульного мешка в него производят имплантацию интраокулярной линзы. При подвывихе II и особенно III степени линзу подшивают к прикорневой трети радужки узловым швом 10-0. При отсутствии капсульного мешка возможно несколько вариантов фиксации искусственного хрусталика в глазу. Наиболее простым способом при сохранной радужке является фиксация хрусталика к ее прикорневой трети 2 узловыми швам на 3 и 9 ч условного циферблата. Другим способом является транссклеральная фиксация линзы в цилиарную борозду, которая является единственно возможной при выраженном повреждении радужки, а также ее отсутствии.

В некоторых случаях до сих пор имплантируют ирис-клипс линзы и переднекамерные модели искусственных хрусталиков, при использовании которых риск возникновения таких осложнений, как дислокация линзы, эпителиально-эндотелиальная дистрофия и вторичная глаукома, существенно повышается.

Вмешательства на радужке имеют целью восстановление целостности и функций этой структуры. При возникновении иридодиализа с помощью специальных игл с нитью 8-0 осуществляют фиксацию корня радужки к склере. Дефекты радужной оболочки по возможности сшивают узловыми швами без избыточного натяжения (во избежание развития хронического ирита) с целью формирования центрально расположенного зрачка и’устранения поликории. Травматический мидриаз может быть устранен путем наложения у зрачкового края кисетного шва. При аниридии возможна имплантация искусственной радужки, которая фиксируется к склере несколькими швами. В то же время при невозможности проведения по той или иной причине столь масштабной операции, выходом из положения может служить подбор контактной линзы, окрашенной по периферии, с прозрачным центром, заменяющей природную диафрагму.

Удаление инородных тел, находящихся в передней камере, на радужке и в области хрусталика, является первостепенной задачей и может быть осуществлено с помощью пинцетной техники, магнитом, шприцем с канюлей Simkoe или аспирационно-ирригационного наконечника факоэмульсификатора.

—

Статья из книги: Неотложная офтальмология | Е.А. Егоров, А.В. Свирин, Е.Г. Рыбакова и др.

Источник

Хрусталик – один из важнейших органов зрения, своего рода биологическая линза, которая преломляет и проводит свет. В норме его удерживают волокна цилиарной мышцы, он надежно закреплен и неподвижен. Вывих хрусталика глаза диагностируют, когда он полностью смещается в какую-либо сторону относительно своего нормального положения, а подвывих – при частичном смещении. Это чревато нарушениями зрения.

Автор статьи / Эксперты сайта

Шулепин Иван Владимирович, врач травматолог-ортопед, высшая квалификационная категория

Общий стаж работы более 25 лет. В 1994 г. окончил Московский институт медико-социальной реабилилитологии, в 1997 г. прошел ординатуру по специальности «Травматология и ортопедия» в Центральном научно-исследовательском институте травмотологии и ортопедии им. Н.Н. Прифова.

Виды и основные причины смещения

Вывих и подвывих хрусталика бывают врожденными и приобретенными. Врожденная форма заболевания в большинстве случаев передается по наследству. Одной из ее причин становится недоразвитость ресничного пояска – дефекты, полная или частичная аплазия. Также возможна недоразвитость ресничного тела, ресничных отростков из-за неправильного закрытия хориоидальной щели и давления артерий стекловидного тела. Деструкцию и нарушение целостности ресничного пояска вызывают наследственные поражения соединительной ткани – например, синдромы Марфана, Маркезани, а также гомоцистин – нарушения обмена серосодежащих аминокислот.

Смещение хрусталика иногда является изолированным поражением, но в большинстве случаев его сопровождают другие врожденные дефекты глаз, различные аномалии и болезни:

- колобома и помутнение хрусталика;

- колобома радужки и сосудистой оболочки;

- поликория;

- аниридия;

- врожденные пороки сердца;

- косолапость;

- шестипалость;

- паховые грыжи;

- нарушения развития скелета.

Причина приобретенного подвывиха хрусталика – это разрыв цинновых связок. Он чаще всего возникает при тупых травмах глаза. Известны случаи, когда смещение хрусталика происходило при сильной близорукости, после перенесенного увеита и при халькозе глаза вследствие токсического влияния солей меди на волокна ресничного пояска. У детей подвывих хрусталика может произойти при запущенной стадии врожденной глаукомы, когда волокна ресничного пояска сильно растягиваются и разрываются.

Как можно распознать вывих хрусталика

При осмотре в области зрачка можно увидеть смещенный хрусталик с его экваториальным краем и отдельными истонченными волокнами ресничного пояска. Он приобретает более правильную шарообразную форму, может быть прозрачным или помутнеть. Если подвывих незначительный, на него указывают лишь косвенные признаки, а экваториальный край просматривается только при расширенном зрачке. Направление смещения бывает разным. На обоих глазах направления подвывиха симметричны, хотя степень смещения линзы обычно разная.

Смещение хрусталика сопровождают характерные симптомы:

- дрожание радужки (иридодонез);

- дрожание хрусталика (факодонез);

- сужение зрачка (миоз);

- ухудшение зрения;

- двоение в глазах, сохраняющееся при закрытии одного глаза (монокулярная диплопия).

Передняя камера становится асимметричной. Ее целостность чаще всего сохраняется. В ряде случаев наблюдается грыжа стекловидного тела в переднюю камеру.

Методы лабораторной и инструментальной диагностики

Перед назначением лечения требуется тщательная диагностика, которую проводит офтальмолог. В его распоряжении следующие методы:

- визуальный осмотр;

- визометрия;

- периметрия;

- биомикроскопическое исследование;

- офтальмоскопическое исследование;

- тонометрия.

В ходе комплексного обследования врач должен проверить зрительные функции глаза и центральное зрение, оценить поле зрения. Большое внимание уделяется придаточному глазному аппарату. Специалист исследует объем движения глазного яблока, изучает роговицу, проверяет размеры глазных щелей, положения верхнего и нижнего века. С особой тщательностью проводится осмотр зрачка – его реакция на свет крайне важна для постановки диагноза.

Методы и нюансы лечения заболевания

Если в ходе диагностики не выявлено осложнений и установлено, что подвывих хрусталика не является препятствием для зрения, а внутриглазное давление в пределах нормы, то в операции нет необходимости. В таких случаях больным подбирают линзы для коррекции зрения, которые они должны носить под наблюдением лечащего врача.

Если есть основания полагать, что после удаления смещенного хрусталика острота зрения повысится, операцию назначают даже при нормальном внутриглазном давлении. Показанием к хирургическому лечению является и вторичная глаукома. После операции требуется оптическая коррекция афакии (патологического состояния глаза при отсутствии хрусталика). Также проводится лечение амблиопии, при которой один из двух глаз не задействован в зрительном процессе.

Если острота зрения высокая, то рекомендуется не удалять хрусталик, а проводить антиглаукоматозную операцию. Наиболее эффективные методы – это ультразвуковая факоэмульсификация, ленсэктомия, факофрагментация.

Возможные последствия и осложнения

Подвывих хрусталика может протекать без осложнений. При смещении в стекловидное тело иногда развивается иридоциклит или глаукома. Смещение в переднюю камеру также чревато вторичной глаукомой. Запущенный осложненный подвывих может привести к сильному ухудшению зрения, вплоть до его утраты.

После операции в течение 14 дней рекомендуется избегать тепловых процедур (саун, горячих ванн), так как они могут вызвать инфекционные осложнения. По той же причине не стоит спать на стороне прооперированного глаза, прикасаться к нему. На месяц следует отказаться от спиртного, интенсивных зрительных и любых физических нагрузок.

Подвывих хрусталика чаще всего возникает из-за контузии глаза. Он сопровождается частичным смещением линзы, дрожанием радужки. Зрение ухудшается, но при своевременном лечении это обратимо. При отсутствии осложнений эффективным оказывается консервативное лечение с использованием коррегирующих линз. В крайних случаях назначают операцию по удалению хрусталика.

Почему возникают повреждения хрусталика

Источник