Закрытая травма грудной клетки перелом ребер

Травмы грудной клетки составляют около 10% всех травм мирного времени. В зависимости от механизма травмы, характера и интенсивности силы действующего фактора могут возникать различные повреждения.

Различают закрытые (когда не нарушена целостность кожи) и открытые повреждения (ранения) грудной клетки, причем открытые бывают, что не проникают в грудную полость (когда сохранена целостность париестальной плевры), и такими, которые проникают в плевральную полость.

Закрытые и открытые повреждения могут быть как с переломом, так и без перелома ребер или грудины, без повреждения и с повреждением органов грудной клетки.

При всех видах травмы грудной клетки нарушается глубина и ритм дыхания, нормальное откашливание, что ведет к гипоксии и возможных осложнений.

Закрытые повреждения возникают вследствие удара, сотрясения или сжатия грудной клетки. Характер и тяжесть повреждений зависят от механизма и интенсивности травмы.

- Ушиб грудной клетки

- Сотрясение грудной клетки

- Переломы ребер

- Лечение по поводу неосложненных переломов ребер

- Осложнения переломов ребер

- Гемоторакс

- Закрытый и клапанный пневмоторакс

- Подкожная эмфизема

- Переломы грудины

Ушиб грудной клетки

Чаще встречаются обычные ушибы грудной клетки, которые иногда сопровождаются переломом ребер. При ударах мягких тканей грудной клетки появляется локальное припухание и болезненность, иногда — подкожная флюктующая гематома (при тангенциальном ударе). Вследствие кровоизлияний в мышцы больной дышит поверхностно, а глубокий вдох усиливает боль. Чтобы уточнить диагноз, обязательно перкуторно и аускультативно обследуют состояние легких и делают рентгенографию травмированной половины грудной клетки.

Лечение больных заключается в назначении обезболивающих лекарственных средств (анальгетических, новокаиновой блокады), пункции гематомы, а после 3-4 дней — тепловых процедур, дыхательной гимнастики. Иногда кровь из гематомы, не рассосалась, удаляют через разрез кожи. Для профилактики осложнений антибиотики не назначают. Работоспособность восстанавливается через 2-3 недели.

Сотрясение грудной клетки

Легкое сотрясение клинически может не проявляться. Больной только чувствует изменение глубины и ритма дыхания, нехватку воздуха. Тяжелые сотрясения грудной клетки сопровождаются кровоизлиянием в легкие и напоминают состояние тяжелого шока. Общее состояние больного тяжелое; цианоз, холодные и влажные конечности, пульс частый, аритмичный, дыхание частое, поверхностное и неравномерное. Тяжелые сотрясения иногда заканчиваются смертью больного. Такие больные нуждаются в интенсивной терапии, иногда реанимационных мероприятий, а затем — симптоматической терапии.

Переломы ребер

Одиночные переломы ребер, как правило, возникают в результате прямой травмы — в месте приложения силы (удар, прижатия к определенному предмету). Случаются двойные переломы ребер. При сжатии грудной клетки в переднезаднем направлении ломаются несколько ребер по подмышечной линии, а в боковом — по паравертебральной и среднеключичной линии. Множественные двусторонние переломы ребер встречаются при тяжелых дорожно-транспортных травмах, завалах т.д. Иногда острый осколок ребра может повредить межреберные сосуды, перфорировать париетальную плевру и даже поранить легкое.

Симптомы. Больной жалуется на резкую боль в месте перелома, увеличивается на высоте вдоха. Общее состояние больного зависит от тяжести травмы (количества поврежденных ребер, степени недостаточности легких, гипоксии, кровопотери, плевропульмонального шока и т.п.).

При переломах единичных ребер общее состояние больного остается удовлетворительным. Больной щадит грудную клетку, дышит поверхностно. Через боль он не может откашлять слизи, которая накапливается в верхних дыхательных путях, и поэтому появляется клокотание, а со временем может развиться пневмония. Кровохарканье указывает на повреждение легких.

При пальпации определяют точки максимальной болезненности. Если легко сжимать грудную клетку, локальная боль увеличивается, и больной указывает на место перелома. При двойных переломах ребер (окончатый перелом) при вдохе этот участок западает, а при выдохе — выравнивается. Такая флотация грудной стенки при каждом вдохе очень болезненна, что влияет на характер дыхания, функции органов средостения, которое также баллотирует, и общее состояние больного.

Множественные и особенно двусторонние переломы ребер вызывают тяжелые расстройства дыхания, гипоксию и травматический плевропульмональный шок. Обследование больного включает рентгенографию грудной клетки, перкуссию и аускультацию с целью выявления переломов ребер и возможных осложнений – гемоторакса, пневмоторакса и т.д.

Лечение по поводу неосложненных переломов ребер

Если повреждены отдельные ребра, лечение сводится к обезболиванию, улучшению условий дыхания и профилактике пневмонии.

Больного устраивают в постели полусидя. Проводят местную или паравертебральную блокаду 1% раствором новокаина, назначают анальгетические средства. После обезболивания улучшается экскурсия грудной клетки, и дыхание становится ровным и глубоким, больной даже может откашливать мокроты, предупреждает возникновение пневмонии. Блокаду повторяют 2-3 раза. Кроме этого, больным назначают дыхательную гимнастику и симптоматическую терапию. Переломанные ребра срастаются за 3-4 недели, работоспособность восстанавливается через 5-6 недель.

При множественных переломах ребер (четырех и более) проводят комплексное лечение, которое определяется тяжестью состояния больного. Чтобы не беспокоить тяжелобольного повторными блокадами и поддерживать постоянное обезболивание, в паравертебральный участок подводят через иглу тонкую трубочку (сосудистый катетер), которую оставляют, приклеивают липким пластырем к грудной стенки, а ее второй конец (канюлю катетера) выводят в область надплечья. При появлении боли, не сдвигая больного, в катетер вводят (4-5 раз в сутки) 15-20 мл 0,5% раствора новокаина.

Больным с тяжелыми расстройствами дыхания применяют также шейную вагосимпатическую блокаду по А. В. Вишневскому и проводят интенсивную терапию, а иногда – реанимационные мероприятия (интубацию, аппаратное дыхание и т.д.).

При двойных окончатых переломах ребер, чтобы устранить флотацию, под местной анестезией фиксируют ребра спицами Киршнера, проведенными чрескожно, или накладывают на западающий участок извлечения (прошивкой за мягкие ткани и надкостницы среднего ребра грубой лавсановой нитью или с помощью пулевых щипцов). Фиксированные следующими способами ребра срастаются в нормальные сроки. Открытый остеосинтез ребер применяют крайне редко.

Комплексное лечение включает также оксигенотерапию, отсасывание слизи из трахеи, антибиотикотерапию т.д.

Осложнения переломов ребер

Переломы ребер, особенно множественные, часто осложняются гемотораксом, закрытым и клапанным пневмотораксом, подкожной эмфиземой.

Гемоторакс

Гемотораксом называют скопление крови в плевральной полости, которая вытекла из поврежденных мышц или межреберных сосудов, при ранении отломков ребра париетальной плевры. Меньше кровотечение при повреждении паренхимы легкого, но тогда, как правило, гемоторакс сочетается с пневмотораксом, т.е. возникает гемопневмоторакс. В зависимости от степени кровотечения гемоторакс бывает небольшим — занимает лишь плевральный синус (100-200 мл крови), средним, не достигает уровня нижнего угла лопатки (300-500 мл). Тотальный гемоторакс (1-1,5 л) встречается чрезвычайно редко.

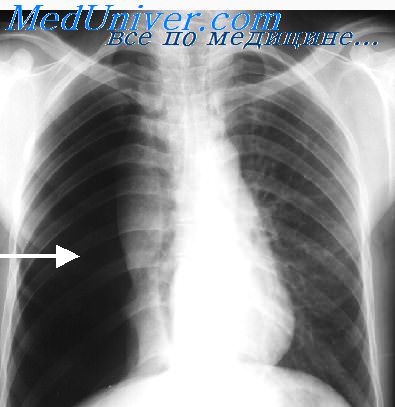

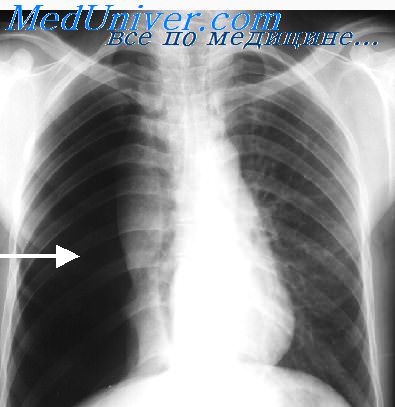

Уровень гемоторакса определяют перкуторно и рентгенологически в вертикальном положении больного сидя. При перкуссии верхняя граница притупления перкуторного звука особенно четко отмежевывается на фоне коробочного звука пневмоторакса. На рентгенограмме участок гемоторакса затемнен с выраженной горизонтальной верхней границей. Под местной анестезией пункцией плевральной полости уточняют диагноз. Если гемоторакс небольшой, иногда не удается отсосать кровь из синуса.

Симптомы. Небольшой гемоторакс не имеет особых примет, и в клинической симптоматологии доминируют лишь признаки, характерные для переломов ребер. Но по динамике гемоторакса нужно следить, поскольку он может увеличиваться. Средний, особенно тотальный, гемоторакс сжимает легкое, появляются гипоксия, одышка, иногда нарушения гемодинамики и т.д. При гемотораксе преимущественно повышается температура тела (38-39 ° С).

Лечение. Учитывая то, что гемоторакс является одним из осложнений переломов ребер, проводят комплексное лечение больного. Что касается гемоторакса, то при незначительном кровоизлиянии в плевральную полость кровь постепенно рассасывается, хотя пункцию делают, чтобы свести к минимуму количество крови. Вследствие реактивного воспаления плевры и остатков крови плевральная полость со временем облитерируется.

При значительном гемотораксе кровь из плевральной полости немедленно отсасывают пункционной иглой, поскольку через некоторое время она может осесть в сгусток, и тогда уже нужно обязательно делать операцию.

Если после пункции кровь снова появляется, что следует расценивать как неостановленное кровотечение из поврежденных сосудов, больному делают торакотомию — оперативное вмешательство для остановки кровотечения. Но перед тем проводят пункцию и пробу Рувилуа-Грегуара, чтобы определить, свежая кровь. Добытая свежая кровь в пробирке на воздухе быстро оседает в сгусток, а несвежая — не оседает. Тогда можно ограничиться повторной пункцией.

Бывают случаи, когда после гемоторакса развивается экссудативный плеврит. Тогда пункцией уточняют диагноз и проводят консервативное лечение (повторные пункции, медикаментозная терапия и т.д.).

Закрытый и клапанный пневмоторакс

При повреждении висцеральной плевры и паренхимы на вдохе из легкого воздух попадает в плевральную полость, где в норме является отрицательное давление (0,039-0,078 кПа,

4 8 мм вод. в.).

Эластичная легочная ткань сокращается, и легкое спадается — образуется закрытый пневмоторакс. Если кроме воздуха в плевральную полость попадает кровь из поврежденных межреберных сосудов или паренхимы легкого, то образуется гемопневмоторакс.

Бывают случаи, когда легкое ранена так, что над местом разрыва нависает ткань плевры или легкого. Тогда на вдохе в плевральную полость попадает воздух, а на выдохе эта ткань как клапан перекрывает отверстие в легкие и не дает воздуху выйти — образуется клапанный пневмоторакс.

С каждым вдохом количество воздуха в плевральной полости увеличивается, резко повышается его давление (напряженный пневмоторакс), что приводит к сжатию легкого и смещение средостения. Довольно быстро появляется расстройство газообмена и гемодинамики. Общее состояние больного становится тяжелым, возникает резкая одышка, цианоз кожи и слизистых оболочек, тахикардия. Вследствие резкого удушья у больного появляется страх и резкое психомоторное возбуждение.

Наличие пневмоторакса определяют перкуторно по характерному коробочному звуку, сравнивая его со здоровой половиной грудной клетки. При аускультации — дыхание ослаблено, а при колабованом легком — не прослушивается. На рентгенограмме виден четкий контур спали легкого на фоне просветления участка пневмоторакса. Пункцией плевральной полости уточняют диагноз, к тому же при клапанном напряженном пневмотораксе воздух через иглу выходит под давлением.

Лечение. При закрытом пневмотораксе независимо от его степени сразу же отсасывают воздух из плевральной полости. Это, во-первых, улучшает общее состояние больного, а, во-вторых, при длительном пневмотораксе легкое становится ригидной, и тогда расправить ее труднее.

Если при гемотораксе грудную клетку пунктируют в нижнем отделе, то при пневмотораксе — в верхнем, преимущественно во II межреберье промежутке по средне-ключичной линии. Отсасывают воздух с помощью шприца Жане или триампульной системы. Если в плевральной полости давление становится отрицательным, то триампульную систему исключают. Расправления легкого контролируют перкуторно и рентгенологически.

Общее состояние больного с закрытым клапанным пневмотораксом бывает настолько тяжелым, что ему следует немедленно, непосредственно на месте несчастного случая перфорировать (толстой инъекционной иглой) грудную стенку — перевести закрытый пневмоторакс в открытый. После прокола воздух из плевральной полости сразу выделяется под давлением. А затем давление в полости уравнивается с атмосферным, общее состояние больного улучшается. Удушье значительно уменьшается. Через несколько часов при колабованных легких «клапан» может приклеиться фибрином, и образуется обычный закрытый пневмоторакс. В этих случаях воздух из плевральной полости отсасывают триампульной системой. Если легкое расправилась, то триампульную систему не исключают, а удерживают отрицательное давление в полости и наблюдают за ним день-два. Систему отключают только тогда, когда уверены, что клапан закрылся, и воздуха в плевральной полости нет. Это подтверждают перкуссией, аускультацией и рентгенологически.

Если количество отсасываемого воздуха превышает условный объем плевральной полости, то это указывает на то, что воздух продолжает поступать из поврежденного легкого. В таком случае плевральную полость дренируют по методу Бюлау.

Техника выполнения. На один конец стерильной резиновой трубки (диаметр 5 мм и длиной 60 70 см) герметично закрепляют палец хирургической перчатки, верхушку которого рассекают по длине на 1,5-2 см. Проводят торакоцентез и второй конец трубки вставляют в плевральную полость, фиксируют ее, герметизирующие рану кожи швом. Палец опускают в стерильную банку, наполненную водным раствором антисептического вещества (фурацилина (1: 500), етакридину лактата (1: 1000) и т.д.).

Во время вдоха кончик пальца в растворе спадается и закрывает в нем отверстие, мешает раствора засасываться в трубку. При выдохе грудная клетка спадается, и через трубку воздух выходит в банку. Так функционирует отсасывающих дренаж. Через день-два, когда клапан в легких закрывается, в плевральной полости создается отрицательное давление, и легкое расправляется, дренаж перестает работать, и его через сутки вынимают.

Если клапан не закрывается через несколько дней, то это указывает на значительное повреждение легкого, больного оперируют. После ликвидации пневмоторакса больных с переломами ребер лечат по общим принципам.

Подкожная эмфизема

Если пневмоторакс и повреждения париетальной плевры или средостения, то воздух из плевральной полости через рану попадает в мягкие ткани грудной клетки или средостения, перемещается межфасциальными пространствами в подкожную клетчатку надплечья, шеи и лица. Подкожная эмфизема особенно выражена при клапанном пневмотораксе.

Характерные признаки подкожной эмфиземы: припухлость в области скопления воздуха, а при пальпации — специфический хруст в подкожной клетчатке («походка по снегу») вследствие разрыва пузырьков и перемещения воздуха. Перкуторно можно почувствовать над эмфиземой разницу в перкуторном звуке. Воздух в мягких тканях видны также на рентгенограмме грудной клетки.

Подкожная эмфизема постепенно уменьшается, воздух рассасывается и специального лечения не требуется. Только при чрезмерной эмфиземе, когда накопленный под кожей шеи воздух сжимает вены или трахею, над ключицей делают небольшие кожно-фасциальные вскрытия с дренированием, через которые выходит воздух.

Переломы грудины

Переломы грудины возникают, как правило, вследствие прямой травмы. Чаще всего возникает перелом в месте перехода рукоятки в тело грудины, реже — мечевидного отростка и тела грудины. Смещение отломков незначительное.

Симптомы. Больной жалуется на локальную боль, которая усиливается во время глубокого вдоха и кашля. Пальпаторно определяют локальную фолючисть и степень смещения отломков.

Диагноз уточняют рентгенографически в боковой проекции грудины.

Лечение. В область перелома вводят 10 мл 1% раствора новокаина. При переломах без смещения отломков особого лечения не требуется. Грудина срастается через 3-4 недели. Если есть смещение тела грудины назад, больного кладут на кровать со щитом, подкладывают под грудно-поясничный отдел валик, чтобы достичь достаточной реклинации. После сопоставления отломков реклинацию можно уменьшить.

Через 3-4 недели больного выписывают. Средний срок нетрудоспособности 6 недель.

Оперативное лечение при переломах грудины показано только тогда, когда после репозиции остается боль или расстройства функций органов средостения.

Источник

Закрытые травмы груди. Виды закрытых травм груди

Закрытые повреждения груди мирного времени весьма разнообразны по локализации, характеру и тяжести повреждений тканей и органов. Нередко бывают повреждены и другие области тела пострадавшего, поэтому строго классифицировать все встречающиеся на практике варианты крайне сложно.

Закрытая травма груди без повреждения внутренних органов — это в сущности травма грудной стенки. Такой вид повреждений в мирное время составляет более 70% Закрытых травм груди. Примерно половина из них сопровождается костными повреждениями.

Ушибы мягких тканей грудной стенки не имеют каких-либо существенных отличительных особенностей. В месте ушиба отмечается боль, усиливающаяся при дыхашш.н кашле. При внешнем осмотре можно не обнаружить никаких изменений. В редких случаях возможно образование подкожной гематомы. Специального лечения ушибы не требуют. Попытки аспнрпровать содержимое отслаивающих подкожных гематом не удаются, так как игла забивается сгустками крови и кусочками подкожной клетчатки.

Переломы ребер — наиболее типичный вид закрытой травмы груди. Основной жалобой пострадавшего является острая боль в месте ушиба, которая резко усиливается при дыхании и кашле. При пальпации места перелома часто удастся выявить крепитацию отломков, но это исследование всегда необходимо производить особенно деликатно. Точный диагноз устанавливают па основании рентгенографии области повреждения.

В момент травмы обычно ломается внутренняя пластинка ребра, которая разрывает виутригрудную фасцию и париетальную плевру. При этом возможно ранение легочной паренхимы с возникновением пневмоторакса, гемоторакса или гемопневмоторакса. Переломы нескольких ребер проявляются более выраженным болевым синдромом и значительным нарушением дыхания. Нарушение целостности ребер в нескольких местах существенно нарушает механику дыхания. У таких больных нередко отмечается цианоз, при осмотре грудной клетки — флотация в месте переломов. Особенно тяжело протекают двусторонние множественные переломы ребер, которые приводят к тяжелым расстройствам дыхания.

Лечение переломов ребер в большинстве случаев ограничивается спиртновокаиновой блокадой мест переломов, назначением обезболивающих и противокашлевых препаратов. При множественных переломах в ряде случаев прибегают к оперативному остеосинтезу. При тяжелых расстройствах дыхания больных переводят на искусственную вентиляцию или проводят сеансы гипербаротерапии.

Перелом грудины в изолированном виде встречается редко. Помимо локальной боли, в месте перелома определяются патологическая подвижность и гематома. Диагноз уточняют путем рентгенографии в двух проекциях.

Лечение в большинстве случаев консервативное. Накладывают тугую фиксирующую повязку. При смешении отломков предварительно производят репозицию. В редких случаях прибегают к скелетному вытяжению или оперативному сшиванию грудины.

Переломы ключицы и лопатки относятся скорее к травмам верхнего плечевого пояса. Их диагностика не представляет больших затруднений. Лечение в большинстве случаев консервативное. Реже предпринимают оперативный остеосинтез.

Закрытая травма груди с повреждением внутренних органов в большинстве случаев бывает сочетанной, т. е. имеется повреждение грудной стенки и органов груди. У таких больных часто наблюдается шок, который усугубляют кровотечение и нарушение дыхания.

Повреждение легкого в большинстве случаев возникает вследствие ранения его острыми отломками сломанных ребер. В 20—25% наблюдений возможно повреждение легкого и при отсутствии костных изменений.

Клиническая картина разрыва легкого зависит от размеров повреждения. При небольшом разрыве легочной плевры отломками ребер рана в паренхиме легкого быстро слипается, воздух и кровь в плевральную полость практически не поступают или скапливаются в небольшом количестве. Физикальными методами при этом можно не обнаружить никаких признаков гемопневмоторакса. При множественных переломах ребер нозможно значительное повреждение легочной паренхимы с образованием массивного гемопиевмоторакса, коллапса легкого и даже развитием картины напряженного пневмоторакса. В последнем случае через дефекты в париетальной плевре воздух проникает в мягкие ткани грудной клетки с последующим развитием подкожной и медиастинальной эмфиземы.

Важным клиническим признаком ранения легкого является кровохарканье. Однако оно наблюдается лишь у 1/3 пострадавших. Чаще (примерно у половины больных) развивается подкожная эмфизема. Аускультация и перкуссия в таких случаях крайне затруднены н не могут приниматься во внимание без соответствующей коррекции. Решающим для диагностики является рентгенологическое исследование. Обнаружение в плевральной полости воздуха и уровня жидкости служит абсолютным признаком нарушения целостности легкого. Только гемоторакс не является достоверным симптомом, так как в равной мере наблюдается при ранениях межреберных сосудов. Рентгенограммы необходимо повторять, потому что в течение 1—3 сут после травмы картина может существенно измениться, а это может повлечь за собой и необходимость изменения лечебной тактики.

Лечение разрывов легкого всецело зависит от степени повреждения. Выявляемое рентгенологически небольшое пристеночное скопление воздуха и жидкости само по себе не является показанием к плевральной пункции. В большинстве случаев происходит самостоятельное рассасывание небольшого пневмо- и гемоторакса. В тех случаях, когда количество воздуха превышает 500 мл, целесообразно удалить его для быстрейшего расправления легкого и профилактики инфицирования плевральной полости и образования шварт. При объеме гемоторакса более 150—200 мл жидкую кровь также следует удалить, так как она является прекрасной средой для развития микробов.

Состояние плевральной полости при травме легкого служит одним из важных критериев в оценке показаний к операции. Если после плевральной пункции пневмоторакс рецидивирует или нарастает, если появилась или увеличилась эмфизема, если вновь возник гемоторакс, — во всех подобных случаях можно думать о неблагоприятном течении процесса. Сочетание этих симптомов с клинической картиной дыхательной недостаточности позволяет уверенно поставить показания к торакотомии. В срочном порядке производят торакотомию при напряженном пневмотораксе, который не удается купировать дренированием плевральной полости, а также при массивном впутриплевральном кровотечении. Во время операции обнаруживают раны легкого. Их ушивают или частично резецируют поврежденную паренхиму.

– Также рекомендуем “Контузия легкого. Разрыв бронхов”

Оглавление темы “Патология легочной системы. Травмы груди”:

1. Пороки развития легких. Аплазия легких

2. Стенозы трахеи и бронхов. Трахеобронхомегалия и дивертикулы бронхов

3. Секвестрация легких. Эмфизема легких

4. Кисты легких. Виды кист легких

5. Агенезия и гипоплазия артерий и вен легкого. Травмы груди

6. Признаки травмы груди. Пневмоторакс

7. Эмфизема. Гемоторакс

8. Закрытые травмы груди. Виды закрытых травм груди

9. Контузия легкого. Разрыв бронхов

10. Открытые травмы груди. Непроникающие ранения груди

Источник