Ампутация ноги при переломе

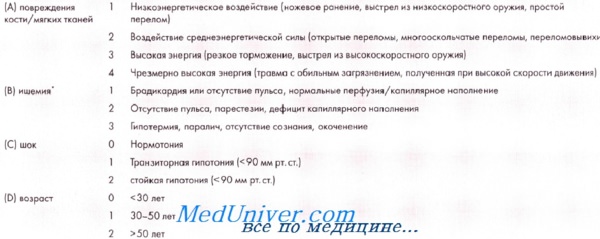

Показания к ампутации конечности при травме. Невозможность сохранения конечностиОдно из наиболее сложных решений при оказании помощи состоит в необходимости выбора ампутации или сохранения конечности при ее тяжелом повреждении. Для сохранения нормальной анатомии и функции следует приложить все усилия, но при некоторых повреждениях ампутация и протезирование окажут более действенную помощь, чем нефункционирующая нога. В остром периоде решение в основном зависит от состояния пациента и возможности вправления/реваскуляризации конечности. Если с самого начала принято решение о сохранении конечности, то вырабатывается дальнейшая лечебная тактика, которая, как правило, заключается в многочисленных оперативных вмешательствах. Определяющими моментами в процессе принятия решения будут состояние пациента и выбор уровня ампутации. В тех случаях, когда пациент информирован о лечебной тактике, решение должно приниматься с учетом его мнения. Когда приходится делать выбор между сохранением и ампутацией, следует предварительно определиться в двух важных вопросах: При тяжелой травме редко удается полностью восстановить функцию как при сохраненной конечности, так и при ее ампутации. При нестабильной гемодинамике и повышении риска летального исхода при реваскуляризации единственным выбором остается ампутация. В таких случаях можно выполнить ампутацию «гильотинного» типа, но следует использовать любую возможность проведения более дистальной ампутации и максимального сохранения мягких тканей, необходимых для формирования культи. Шкала оценки тяжести повреждения конечности (MESS) no Johansen et al. Тяжесть повреждения определяется как сумма баллов по четырем параметрам (A+B+C+D). Баллы за ишемию удваиваются, если ее продолжительность составляет более шести часов после травмы. Тяжесть повреждения, составившая 7 баллов по MESS, указывает на необходимость ампутации: В частности, стремление к ампутации ниже коленного сустава (АНКС), с максимально бережным отношением к жизнеспособным мышцам и/или кожным покровам, улучшает исход. Свободное перемещение тканей, ротационные лоскуты, пересадка кожи — все должно использоваться для максимального сохранения длины конечности и формирования опороспособной и пригодной для протезирования культи. Не многим хирургам известно, что можно выполнить, и весьма успешно, кожную пластику хорошо защищенной мягкими тканями культи. Трансплантация свободных лоскутов широчайшей мышцы спины, дополненная кожной пластикой, бережное отношение к васкуляризированным участкам будущей опорной поверхности культи и отказ от методик, в которых используются сохранившие источник кровообращения костные фрагменты из зоны перелома, делают АНКС перспективной, несмотря на значительные повреждения мягких тканей. К сожалению, решение об ампутации часто принимается среди ночи, когда отсутствует возможность консультации со специалистами, имеющими опыт сохранения конечности. Проблема требует междисциплинарного подхода. Разносторонние мнения помогают принять единственно правильное решение в отношении сохранения конечности или ампутации. Будущая функция во многом зависит от уровня ампутации. Высокие ампутации недостаточно пригодны для компенсации утраченных функций и нередко заканчиваются неудовлетворительными результатами по сравнению с альтернативным протезированием. Замещение протезом стопы и голеностопного сустава весьма функционально. Протез, используемый после ампутации, проведенной на уровне и выше коленного сустава, увеличивает энергозатраты при ходьбе и менее удобен в функциональном отношении, чем тот, который используется после АНКС. Поэтому необходимо рассмотреть любое обоснованное предложение, направленное на сохранение коленного сустава и определенной длины проксимального участка большеберцовой кости (не менее 10 см ниже сустава), чтобы обеспечить хорошие условия для использования протеза. Протезы при очень высоких уровнях ампутации бедра, экзартикуляции в области тазобедренного сустава или гемипельвэктомии редко компенсируют функцию ходьбы, поэтому, надо стремиться к оптимальному уровню ампутации бедра. Классическим примером травмы, после которой требуется решение вопроса о сохранении или ампутации, является открытый перелом большеберцовой кости с повреждением артериального сосуда (ШС по классификации Gustilo). Gregory et al. определяют конечность как «искалеченную» при серьезном повреждении трех из следующих компоненте: кожные покровы, кость, периферический нерв и кровеносный сосуд. При оценке тяжести травмы, неизбежно присутствует определенная доля субъективизма, поэтому в целях сохранения конечности было предложено несколько методик, основанных на суммировании баллов, полученных за каждое повреждение. Эти систематизирующие таблицы требуют учета различных факторов. К сожалению, ни одна из этих схем не позволяет достоверно определить необходимость проведения ампутации. И до тех пор, пока они носят только предположительный характер, будет отсутствовать их корреляционная связь с отдаленными результатами по восстановлению функции. Многочисленные нюансы, которые должны быть учтены в процессе принятия решения, относятся в равной степени как ко всему организму в целом, так и к местным проявлениям. Решающее значение имеют стадия и продолжительность шока, тяжесть сопутствующих повреждений (шкала тяжести травмы, ISS), возраст пострадавшего и преморбид-ный фон. Не менее важными моментами являются наличие ишемии, механизм травмы, модель перелома, локализация поврежденного сосуда, неврологический статус, состояние конечности и вероятность восстановления жизнеспособности мышцы после реваскуляризации. Род занятий больного и его личные пожелания тоже должны приниматься во внимание. Johansen et al. разработали бальную шкалу оценки тяжести травмы конечности (MESS). Такие классификационные таблицы были первоначально разработаны для открытых ШС переломов, но другие авторы расширили сферу их применения до всего комплекса повреждений нижней конечности. Общая оценка 7 баллов и выше по MESS предполагает необходимость первичной ампутации, т. к. редко удается успешно сохранить конечность, которая была оценена такой суммой баллов. Чувствительность и специфичность MESS нельзя считать бесспорными. Bonanni et al. с недоверием отнеслись к балльной оценке, сравнив ее с тремя равнозначными указателями. Они применили эту шкалу в отношении 58 случаев переломов и установили, что во всех случаях ни один из баллов не имел определяющего значения при составлении прогноза в отношении успешности сохранения конечности. Bosse et al. в многоцелевом исследовании пострадавших с тяжелыми травмами нижних конечностей доказали, что бальная оценка не может использоваться для прогнозирования неизбежности ампутации и функциональных последствий. К тому же, они обратили внимание, что повреждения большеберцового нерва не всегда приводили к выраженным неблагоприятным исходам в отношении функций, и что по прошествии двух лет функциональные возможности протезированной и сохраненной конечности были практически одинаковыми. – Также рекомендуем “Реплантация конечности после травмы. Показания, особенности” Оглавление темы “Травмы нижней конечности”:

|

Источник

Оглавление темы “Оперативная хирургия нижней конечности (ноги).”:

- Операции на нижних конечностях. Пункция коленного сустава. Методика пункции коленного сустава. Как пунктировать коленный сустав?

- Ампутация. Ампутации конечностей. Классификация ампутаций. Показания к первичной ампутации.

- Вторичные ампутации. Показания к вторичным ампутациям. Виды рассечения тканей при ампутации. Гильотинная ампутация.

- Круговые ампутации. Одномоментная ампутация. Двухмоментная ампутация. Трехмоментная ампутация.

- Лоскутные способы ампутации. Лоскутные ампутации. Способы укрытия культи кости при ампутации. Укрытие культи кости при ампутации.

- Обработка кости при ампутации. Способы обработки костной культи. Апериостальный метод обработки кости при ампутации. Обработка нервов культи при ампутации. Перерезание нервов при ампутации.

- Обработка сосудов при ампутации. Обработка сосудов культи при ампутации.

- Пункция по Сельдингеру. Пункция бедренной артерии по Сельдингеру.

- Виды операций при вакозе вен. Операция при варикозном расширении вен. Операции при варикозном расширении вен голени и бедра.

Ампутация. Ампутации конечностей. Классификация ампутаций. Показания к первичной ампутации.

Ампутация — операция отсечения дистальной части органа или конечности. Ампутация на уровне сустава носит название экзартикуляции.

Выделяют ампутации по первичным показаниям (первичные), по вторичным показаниям (вторичные) и повторные, или реампутации.

Первичная ампутация производится в порядке первичной хирургической обработки раны для удаления нежизнеспособной части конечности в ранние сроки — до развития клинических признаков инфекции.

Вторичную ампутацию производят тогда, когда консервативные мероприятия и хирургическое лечение неэффективны. Ампутации по вторичным показаниям выполняют в любом периоде лечения при развитии осложнений, угрожающих жизни больного.

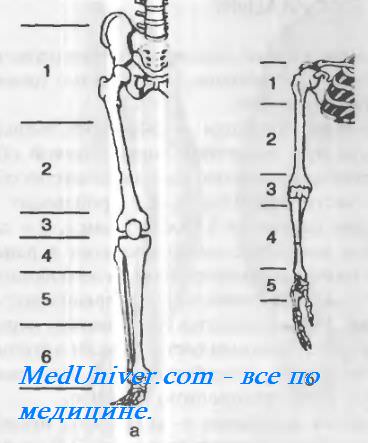

Рис. 4-100. Рекомендуемые уровни ампутаций и экзар-тикуляции конечностей, а— нижняя конечность: 1 —эк-зартикуляция в тазобедренном суставе, 2 — надколенные ампутации бедра, 3 — экзартикуляции, 4— высокая ампутация голени, 5 — подколенные ампутации голени, 6 — ампутация Пирогова; б — верхняя конечность: 1 — экзартику-ляция в плечевом суставе, 2 — надлоктевые ампутации плеча, 3— экзартикуляции, 4— подлоктевые ампутации предплечья, 5 —экзартикуляции.

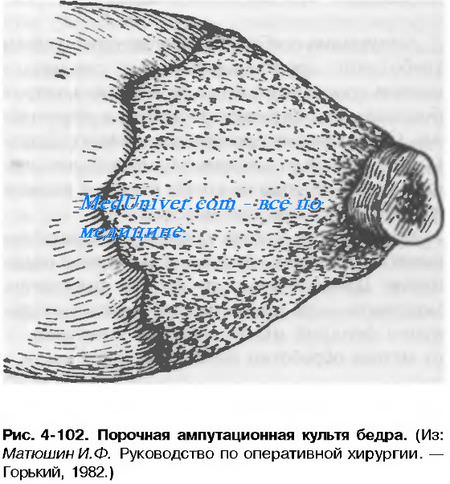

Реампутации производят после неудовлетворительных результатов ранее произведенных усечений конечности, при порочных культях, препятствующих протезированию, при распространении некроза тканей после ампутации, по поводу гангрены вследствие облитерирующих заболеваний сосудов или прогрессирования анаэробной инфекции.

Показания к первичной ампутации: полное или почти полное травматическое отделение конечности; ранения с повреждением главных сосудов, нервов, мягких тканей, с раздроблением кости; обширные открытые повреждения костей и суставов при невозможности вправления и вторичных расстройствах кровообращения; обширные повреждения мягких тканей на протяжении более 2/3 окружности конечности; отморожения и обширные ожоги, граничащие с обугливанием.

Ампутация по первичным показаниям должна осуществляться просто и быстро. Уровень ампутации при этом определяется расположением раны, общим состоянием пострадавшего и местными изменениями. Экстренная ампутация выполняется в пределах здоровых тканей и на уровне, который гарантирует спасение жизни пострадавшего и обеспечивает благоприятное послеоперационное течение.

Экстренную ампутацию следует производить как можно дистальнее с целью сохранения длины будущей культи.

Следует, однако, иметь в виду, что с развитием новых хирургических технологий, например, микрохирургии, возможно сохранение конечности даже в ситуациях, которые ранее считались абсолютным показанием к ампутации. Уже описано много успешных случаев реплантации кисти после её полного отрыва.

Вторичные ампутации. Показания к вторичным ампутациям. Виды рассечения тканей при ампутации. Гильотинная ампутация.

Показания к вторичным ампутациям: обширные повреждения мягких тканей с переломами костей, осложненные анаэробной инфекцией; распространенные гнойные осложнения переломов трубчатых костей при безуспешности консервативного лечения; гнойное воспаление суставов при их ранении или переходе воспалительного процесса с эпифизов костей при явлениях интоксикации и сепсиса; повторные аррозионные кровотечения из крупных сосудов при больших гнойных ранах, развивающемся сепсисе и истощении раненого, безуспешности консервативного лечения; омертвение конечности вследствие облитерации или перевязки главных артериальных стволов; отморожения IV степени после некрэктомии или отторжения омертвевших участков.

Как видно из приведённого перечня показаний ко вторичной ампутации, в каждом из них так или иначе упоминается развитие инфекции. Лишь тогда, когда исчерпаны все возможности борьбы с инфекцией, возникают показания к ампутации.

В мирное время ампутации производят наиболее часто в связи с поражением артерий при атеросклерозе и облитерирующем артериите и в случаях дорожного травматизма.

Ампутация конечности слагается из 4 основных моментов: рассечения кожи и других мягких тканей; распиливания костей; обработки раны, перевязки сосудов, отсечения нервов; ушивания раны.

Виды рассечения тканей при ампутации

По виду рассечения мягких тканей ампутации делятся на круговые и лоскутные. Круговые ампутации применяют на тех отделах конечностей, где кость со всех сторон равномерно окружена мягкими тканями.

Круговые ампутации делят на гильотинные, одно-, двух- и трёх-моментные.

Гильотинная ампутация

При гильотинной ампутации все мягкие ткани и кость пересекают в одной плоскости без предварительного оттягивания кожи.

Способ гильотинной ампутации применяется при анаэробной инфекции. Конечность в этих случаях ампутируют в пределах здоровых тканей, культя остается широко открытой для аэрации. При соответствующем лечении сыворотками и антибиотиками в этом случае можно сохранить жизнь раненого. В то же время ясно, что при гильотинной ампутации заведомо образуется патологическая культя с выступающей из мягких тканей костью, что потребует проведения реампутации.

Круговые ампутации. Одномоментная ампутация. Двухмоментная ампутация. Трехмоментная ампутация.

При одномоментной ампутации кожу и подкожную клетчатку предварительно оттягивают проксимально, после чего одним движением ампутационного ножа рассекают все мягкие ткани. Затем, оттянув насколько возможно проксимально мягкие ткани с помощью ретрактора, перепиливают кость. Этот способ ампутации отличается от гильотинного тем, что кость пересекают не на одном уровне с мягкими тканями, а после их оттягивания. Это создаёт небольшой запас мягких тканей, которого, однако, недостаточно для полноценного укрытия культи. Такая ампутация выполняется при тяжелом состоянии больного, когда он не сможет перенести более сложные способы ампутации.

Двухмоментный способ ампутации: сначала рассекают кожу, подкожную клетчатку и фасцию (первый момент), затем по краю сократившейся и оттянутой кожи рассекают все мышцы до кости (второй момент), после чего мышцы оттягивают проксимально и перепиливают кость.

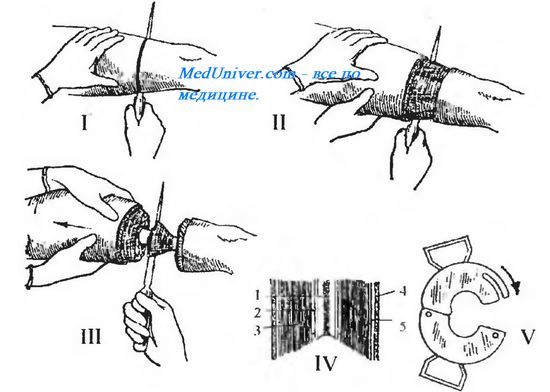

Рис 4.52. Ампутация бедра трехмоментным конусо-круговым способом Пирогова.

I — 1-й момент: рассечение кожи; II — 2-й момент: рассечение фасции и мышц по краю сократившейся кожи; Ш — 3-й момент: рассечение глубокого слоя мышц по краю оттянутых мягких тканей; IV — положение рассеченных тканей: 1 — кость, 2 — надкостница, 3 — мышцы. 4 — кожа, 5 — фасция; V — ретрактор.

Трёхмоментный способ ампутации начинают также с рассечения кожи, клетчатки и фасции, вторым моментом является рассечение поверхностно расположенных мышц, которые могут при разрезе сокращаться на значительное расстояние. Третьим моментом рассекают глубокие мышцы по краю сократившихся поверхностных, оттягивают весь массив мягких тканей ретрактором и перепиливают кость (рис. 4.52).

Нетрудно заметить, что число «моментов» ампутации относится к рассечению только мягких тканей, перепиливание кости как этап ампутации к этим «моментам» не относится. Принцип двух- и трех-моментного рассечения мягких тканей при круговой ампутации введен Н. И. Пироговым. Эти способы дают возможность скрыть распил бедренной или плечевой кости в глубине конуса мягких тканей. Рубец кожи при таком конусно-круговом способе ампутации располагается на концевой (опорной для нижней конечности) поверхности культи.

Лоскутные способы ампутации. Лоскутные ампутации. Способы укрытия культи кости при ампутации. Укрытие культи кости при ампутации.

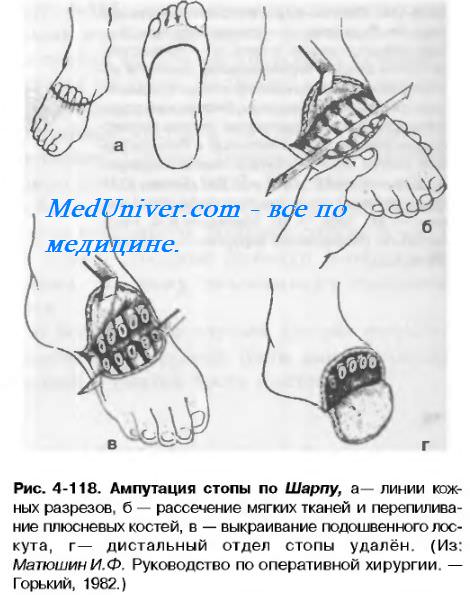

Лоскутные способы ампутации в настоящее время более распространены. Чаще их используют при ампутации голени и предплечья. Различают одно- и двухлоскутные ампутации, при которых рана покрывается одним или двумя лоскутами. Лоскуты образуются из кожи и подкожной жировой клетчатки. Если в лоскут включается и фасция, то ампутация называется фасциопластической. В большинстве случаев длинный лоскут должен быть равен по длине 2/3, а по ширине — полному диаметру конечности на уровне ампутации. Короткий лоскут составляет 1/3 диаметра, т. е. половину длины длинного лоскута. Благодаря этому кожный рубец культи смещается с торца на неопорную часть культи, что облегчает последующее протезирование. Оптимальным считается такое выкраивание лоскутов, которое позволяет добиться расположения рубца по задней поверхности на культях голени и бедра.

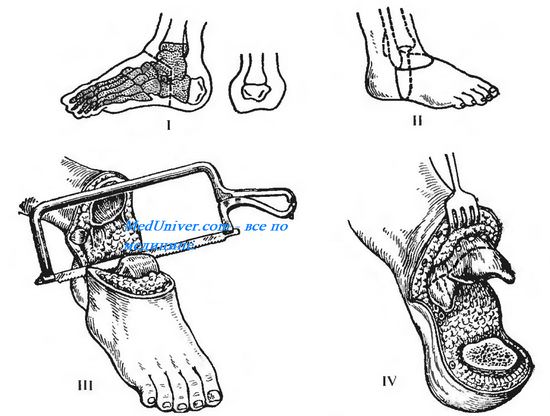

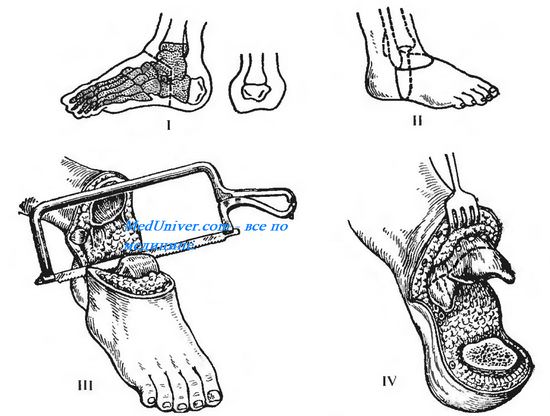

Рис. 4.53. Костно-пластическая ампутация голени по Пирогову. I — схема операции (заштрихованы удаляемые участки костей); II — линии разрезов мягких тканей; III — перепиливание пяточной кости; IV — участок пяточного бугра, подготовленный для укрытия опила костей голени; пунктиром показана линия опила костей голени.

Способы укрытия культи кости при ампутации. Укрытие культи кости при ампутации

По способу укрытия опила кости различают фасциопластические ампутации, миопластические ампутации и костно-пластические ампутации. Для верхней конечности наиболее приемлем фасциопластический метод, для нижней конечности — костно-пластический. Начало костно-плас-тическим ампутациям положил Н.И. Пирогов, который впервые сформировал опорную культю голени за счет лоскута пяточной кости (рис. 4.53).

Позднее этот принцип был использован при ампутации голени (Бир), бедра (Гритти). Однако эти способы достаточно технически сложны, непременным условием для их использования является хорошее кровоснабжение всех тканей конечности. На практике их применяют относительно редко.

Обработка кости при ампутации. Способы обработки костной культи. Апериостальный метод обработки кости при ампутации. Обработка нервов культи при ампутации. Перерезание нервов при ампутации.

По способу обработки костной культи различают периостальный (субпериостальный) метод обработки кости при ампутации и апериостальный метод обработки кости при ампутации. При первом из них надкостницу рассекают дистальнее уровня распила кости и отодвитают в проксимальном направлении, чтобы после отпиливания кости прикрыть этой надкостницей опил кости. На практике такой способ можно применить только у детей из-за хорошей эластичности их надкостницы. У взрослых сдвинуть надкостницу без её повреждения практически невозможно, а повреждённые участки надкостницы в последующем становятся местом роста острых костных шипов — остеофитов, что делает культю непригодной для протезирования («порочная» культя).

Как правило, в настоящее время применяется апериостальный метод обработки кости при ампутации. Он заключается в том, что после циркулярного рассечения надкостницы скальпелем её сдвигают распатором Фарабефа в дистальном направлении на расстояние не менее 0,5 см. Пилу для перепиливания кости ставят на 2—3 мм дистальнее ровного края пересечённой надкостницы. В результате надкостница не травмируется пилой, а кровоснабжение костной культи остаётся хорошим.

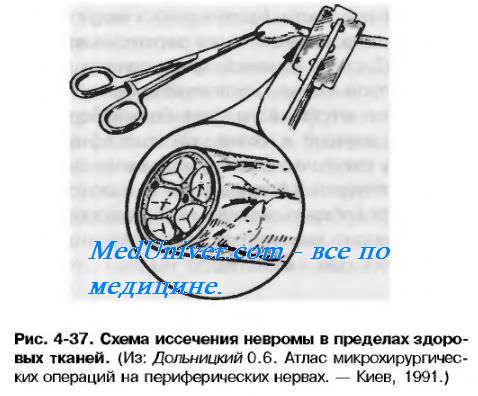

Обработка нервов культи при ампутации. Перерезание нервов при ампутации.

После отпиливания кости производят обработку нервов в мягких тканях культи. В настоящее время нервы пересекают лезвием бритвы или острым скальпелем после отодвигания мягких тканей в проксимальном направлении на 5—6 см. При этом не рекомендуется вытягивать нерв. Недопустима перерезка нерва ножницами. В процессе операции должны быть укорочены не только основные нервные стволы, но и крупные кожные нервы. Высокое пересечение нерва является профилактикой врастания неизбежно образующихся невром в соединительнотканный рубец мягких тканей. Если это происходит, возникают сильные боли, иногда фантомные, т.е. в ампутированных фрагментах. В то же время пересечение нерва не должно быть и слишком высоким, поскольку в этом случае может развиться атрофия мышц с образованием трофических язв кожи, контрактур и пр.

Обработка сосудов при ампутации. Обработка сосудов культи при ампутации.

Как правило, ампутации выполняют под жгутом. Это даёт возможность бескровно пересекать все мягкие ткани. В конце операции до снятия жгута в культе перевязывают все крупные сосуды, причем артерии перевязывают двумя лигатурами, нижняя из которых должна быть прошивной: один из концов лигатуры вдевают в иглу, с помощью которой прошивают обе стенки артерии. Такая дополнительная фиксация страхует от соскальзывания лигатуры.

В качестве шовного материала многие хирурги предпочитают кетгут, поскольку при использовании шёлка возможно образование лигатурного свища. Концы лигатур отрезают только после снятия жгута. Более мелкие сосуды перевязывают с прошиванием окружающих тканей.

Видео техника ампутации бедра на уровне верхней трети

– Вернуться в оглавление раздела “Топографическая анатомия и оперативная хирургия нижней конечности (ноги)”

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 10.9.2020

Источник