Как разработать руку после перелома ладьевидной кости

Во время продолжительного ношения повязки из гипса, при переломе ладьевидной кости, реабилитационные процедуры несут чрезвычайную важность. Постепенная нагрузка и мероприятия, направленные на стимулирование кровообращения, а также метаболические процессы, дают возможность значительно убыстрить восстановление каждой двигательной функции конечности.

Этапы реабилитации

Реабилитация после перелома ладьевидной кости состоит из таких процедур:

- Визиты в кабинет лечебной физкультуры. В период реабилитации делаются целенаправленные разминки как повреждённых суставов, так и располагающихся рядом. Кроме того в занятия входит разработка травмированной конечности – выполняются упражнения для улучшения мелкой моторики. Для этого применяются перекладывания малых предметов, а также перекатывание небольшого мячика.

- Физиотерапевтические процедуры.

Кроме того на протяжении 15-20 дней после снятия повязки из гипса, больному могут назначить кратковременное ношение специализированного бандажа – ортеза.

Назначение ортеза

Ортез – это облегчённая вариация шины из гипса. Приспособление обладает формой варежек без наконечников для пальцев. Одевать изделие можно собственноручно, при помощи специальных застёжек. Конструкционная особенность – большой палец отводится в сторону.

Данный фиксатор может выпускаться в любом размере и подбирается каждому пациенту индивидуально. Ортез должен постоянно прилегать к кисти, но при этом не передавливать её.

Физиотерапевтические процедуры

Восстановление после перелома ладьевидной кости кисти, как правило, предполагает такие физиотерапевтические мероприятия:

- электрофорез;

- лазеротерапия;

- кварцевание;

- парафиновые аппликации;

- магнитотерапия.

Также при реабилитации высокий уровень эффективности демонстрирует массаж. Такие процедуры гарантируют повышенное кровообращение и предупреждают состояние застоя. При этом делать массаж самой зоны запястья категорически запрещено. Все манипуляции делаются вокруг повреждённого места.

Разработка руки

Разрабатывать руку необходимо сразу же после снятия гипса. Данный этап является крайне важным при борьбе с тугой подвижностью кисти. При этом необходимо помнить, что начало разработки запрещено начинать с тяжёлых нагрузок, от этого состояние может только усугубиться.

Начальные упражнения ни коим образом не должны задевать участок травмы. Их проводят посредством движений пальцев руки. Лучезапястный сустав подключается к разработке постепенно, со временем. Каждое упражнение должно назначаться лечащим доктором, самопроизвольная разработка запрещена, во избежание усугубления травмы.

Возможные последствия

Если не лечить перелом ладьевидной кости, сроки восстановления которого длительны, могут возникнуть такие осложнения:

- Артроз

- Тугая подвижность сустава или полное её отсутствие

- Патологическое сращение кости

- Отмирание травмированной кости.

Каждое из перечисленных осложнений значительно удлинит срок восстановления и дальнейшей реабилитации. Также полученная травма в будущем будет постоянно напоминать о себе.

Сроки восстановления

Длительность лечебного периода напрямую зависит от того, насколько быстро пациент получит помощь и от того, насколько качественной она будет. Если к травмированной кисти сразу же был приложен лёд, а больной сразу же был доставлен в поликлинику, то процесс реабилитации будет уменьшен минимум на 3-4 дня.

Причина проста – при принятии таких мер отёк не успевает нарасти, а рука мгновенно иммобилизуется в гипсовую шину. Развитие отёка требует времени на борьбу с ним.

«Обратите внимание!» Реабилитация после перелома ладьевидной кости кисти, как правило, не превышает 2 месяцев. Но только если все предписания доктора были соблюдены, а пациент обратился в клинику вовремя – в день получения травмы.

Шина из гипса может быть снята и раньше, по просьбе больного. Но так делать не советуется, потому как имеется риск не до конца сросшейся кости.

Методы лечения

Перелом ладьевидной кости лечится посредством таких методов:

- лечение консервативного типа;

- оперативное вмешательство.

Метод избранной терапии напрямую зависит от характера полученного травмирования и от его степени.

Лечение консервативного типа

К лечению консервативного типа прибегают при получении таких травм:

- формирование трещины;

- перелом не имеет смещения.

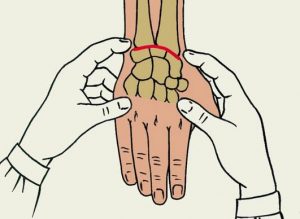

При этом терапия подразумевает наложение иммобилизующей шины из гипса. Накладывают её от проксимальных пальцевых фаланг, размещённых чуть выше их основания, на длину приблизительно 15 см от начала запястья. Большой палец при этом нужно фиксировать целиком, отдельно от остальных. Его отводят в сторону на 25-30 градусов.

После 60 дней ношения повязка из гипса снимается, после чего делается контрольный рентген. Если снимок показывает сращение кости, то пациенту назначается реабилитационный период. Первые 15 дней больной периодически ещё носит ортопедическую шину.

Лечение оперативного типа

Хирургическое вмешательство происходит только в тех случаях, когда костные фрагменты имеют смещение вследствие перелома ладьевидной кости. Мелкие осколки удаляются под наркозом общего типа. Во время процедуры вправляются и смещённые элементы.

Для правильного срастания костей используются такие способы:

- Установка аппарата Илизарова

- Вживление трансплантата в форме малой области кости либо использование пластикового эндопротеза.

Повязка из гипса надевается на руку больного после осуществления трансплантации. Трансплантаты приживаются в организме человека в течении 60-90 дней, в зависимости от возрастной категории пациента. Через такое же время снимается и аппарат Илизарова.

Если в ходе операции были обнаружены краевые обломки, то они просто извлекаются с места перелома. После этого на руку так же накладывается шина из гипса.

Несросшаяся кость

Несросшиеся кости – крайне редкий случай в медицинской практике, но всё же имеющий место быть. Такие случаи наблюдались у пациентов, которые в силу определённых обстоятельств не смогли вовремя обратиться за помощью в поликлинику. Как лечиться в таком случае – больному назначается операция, в ходе которой используются донорские костные ткани.

Источник

Перелом ладьевидной кости при травмах кисти возникает чаще всего, и виной тому ее анатомические особенности.

Они же являются причиной и плохого сращения перелома, и развития осложнений.

Это создает определенные сложности при лечении переломов ладьевидной кости, увеличивает срок иммобилизации и период восстановительного лечения.

Анатомические особенности ладьевидной кости

В состав кисти входят 27 костей, в том числе 8 костей запястья (часть кисти, расположенная между лучезапястным суставом и длинными пястными костями, с которыми соединяются пальцы).

Кости же запястья – это короткие губчатые кости, имеющие более рыхлое строение, чем трубчатые, к тому же они не имеют плотного наружного покрытия – надкостницы.

Ладьевидная кость травмируется чаще не только из-за хрупкости, но и из-за особенностей расположения: она занимает крайнее положение в 1-м ряду запястья и часто при травме бывает зажата между лучевой костью предплечья с одной стороны и головчатой и многоугольной костями – с другой стороны.

Причины и механизм травмы

Причиной перелома ладьевидной кости может быть падение на ладонь, сильный удар по кисти, удар кулаком, а также этот вид перелома может сопровождать вывих полулунной кости, когда она сдавливает ладьевидную, при резком разгибании кисти.

Механизм перелома чаще всего непрямой, то есть без непосредственного удара в кисть. Например, при резком переразгибании кисти ладьевидная кость прижата к лучевой кости, другая ее половина подвергается резкому давлению головчатой кости, в итоге кость разламывается.

Вторым по частоте является отрыв бугристости ладьевидной кости, возникающий в момент резкого приведения кисти в локтевую сторону, за счет сильной тяги со стороны прикрепляющейся к этой бугристости связки.

Виды переломов ладьевидной кости

Различают несколько видов:

- По наличию повреждения кожных покровов:

- Закрытый – без нарушения целостности кожи;

- Открытый – с наличием раны на коже.

- По характеру повреждения кости:

- Без смещения отломков – перелом-трещина;

- Со смещением – осколки кости отдалены друг от друга;

- Каздробленный – с множеством осколков;

- Компрессионный – сдавление тела кости, уменьшение его толщины.

- По анатомическому уровню:

- Перелом тела кости;

- Перелом полюса кости;

- Отрыв бугристости (бугорка), к которой прикрепляются связки.

- Краевой перелом – отрыв краевого фрагмента.

Все перечисленные переломы ладьевидной кости являются внутрисуставными, сообщающимися с полостью лучезапястного сустава или суставов запястья, за исключением отрыва бугорка.

Симптомы перелома ладьевидной кости руки

Основными проявлениями перелома являются:

-

Боль;

Боль; - Крепитация (хруст);

- Припухлость;

- Ограничение движений;

- Подкожное кровоизлияние.

Боль определяется несколько выше основания 1-го пальца кисти, усиливается при движениях. Здесь же определяется хруст отломков при пальпации, отечность тканей. Сгибания и разгибания пальца и всей кисти ограничены.

Подкожное кровоизлияние распространяется по тыльной поверхности кисти. Типичным симптомом перелома ладьевидной кости является резкое усиление болей при надавливании на 1-й палец вдоль его оси.

Методы диагностики

Большинство переломов ладьевидной кости кисти хорошо видны на обычной рентгенограмме, но не всегда. Если присутствуют явные симптомы перелома, а на снимке он не виден, назначают более точное исследование:

- Компьютерную томографию;

- МРТ (магнитно-резонансную томографию).

Эти исследования проводятся в 3D-формате, то есть изображение получается 3-мерное. У детей младшего возраста применяют ультразвуковое сканирование. Характерным рентгенологическим признаком перелома является наличие линии просветления в кости, это и есть линия перелома.

Первая помощь пострадавшему

Человеку, получившему травму кисти, необходимо оказать первую помощь. Ее задачей является уменьшение боли, отека и предупреждение смещения отломков, которое может произойти во время движений. Пострадавшему нужно дать обезболивающий препарат из серии анальгетиков (анальгин, баралгин, пенталгин) или нестероидных противовоспалительных средств (ибупрофен, диклофенак, индометацин и аналоги).

Иммобилизацию кисти нужно наложить так, чтобы обездвижить лучезапястный сустав: руку нужно подвесить в удобном согнутом положении, охватив косынкой или шарфом шею. Для уменьшения травматического отека на область запястья нужно положить холод: пузырь или пакет со льдом, грелку с холодной водой. Если рядом есть аптека, можно купить ампулу хлорэтила и обработать область травмы с обеих сторон

Если рука деформирована, нельзя пытаться вправить ее. Достаточно фиксировать руку в таком положении, какое сформировалось в результате травмы.

Лечение перелома ладьевидной кости кисти

Лечебная тактика зависит от характера перелома, точнее – от состояния отломков кости.

Лечение травмы без смещения

Если нет смещения, лечение перелома ладьевидной кости проводится консервативно, оно включает 2 периода:

Если нет смещения, лечение перелома ладьевидной кости проводится консервативно, оно включает 2 периода:

- Иммобилизацию;

- Восстановительное лечение.

Для иммобилизации накладывается гипсовая шина. При этом она должна фиксировать 1-й палец полностью, остальные пальцы остаются свободными.

Верхняя граница повязки должна доходить до локтевого сустава, но оставлять его свободным. Кисть устанавливается в положение легкого разгибания (до 30°) и легкого отклонения в локтевую сторону.

Так создаются лучшие условия для стояния отломков и кровообращения кисти. Иммобилизация продолжается не менее 2 месяцев. Через 10 недель повязку осторожно снимают и делают контрольный снимок. В зависимости от состояния щели перелома, фиксация может продолжаться до 3 месяцев, критерием опять-таки является рентгенологический контроль.

По снятии повязки назначается комплекс реабилитационного лечения.

Лечение травмы со смещением

Если имеется смещение отломков, даже незначительное, рассчитывать на их сращение нельзя из-за плохого кровообращения ладьевидной кости. Поэтому выполняется операция остеосинтеза. Остеосинтез при переломе ладьевидной кости может выполняться в 2-х вариантах:

- Соединение отломков металлическими спицами;

- Соединение с помощью трансплантата – небольшого участка кости, взятого, например, с голени.

При краевых переломах просто удаляют оторвавшиеся участки кости, чтобы они не вызывали в дальнейшем боли и нарушения функции. После операции накладывают гипсовую шину на срок 2-3 месяца, затем делают контрольный снимок. Если наступило сращение перелома, назначают восстановительное лечение.

Реабилитация после перелома ладьевидной кости руки

В комплекс восстановительного лечения входят:

- Физиотерапевтические процедуры;

- Массаж;

- Лечебная физкультура.

Восстановление после перелома ладьевидной кости кисти включает в себя правильное питание, подробнее здесь.

Физиотерапевтическое лечение

Его назначают уже с первых дней после травмы для рассасывания отека, улучшения кровообращения и стимуляции восстановления кости.

Его назначают уже с первых дней после травмы для рассасывания отека, улучшения кровообращения и стимуляции восстановления кости.

Применяют процедуры УВЧ, магнитотерапию, продольный ионофорез с хлоридом кальция, пелоидином на руку, при этом один электрод располагается у нижнего края гипсовой шины, другой – у верхнего. Таким образом ионы кальция проникают вглубь руки.

После снятия повязки применяют аппликации парафина или озокерита на область кисти и предплечья, стимулирующую лазеротерапию.

Массаж

Назначение массажа – улучшить прилив крови к руке, снять спазм мышц и предупредить их атрофию. Уже спустя неделю после травмы можно делать массаж руки, начиная от локтевого сустава и до плечевого пояса. После снятия гипса назначают массаж всей конечности, начиная от пальцев и заканчивая надплечьем.

Массаж следует доверять только специалисту. Неправильная его техника, вызывающая болевые ощущения, может привести к ухудшению.

Упражнения ЛФК в период реабилитации

Как разработать руку после перелома ладьевидной кости? Простейшие упражнения ЛФК при переломе ладьевидной кости кисти назначают уже на 3-й день после травмы: движения пальцев кисти, движения в локтевом и плечевом суставах. Это необходимо для улучшения притока крови к руке.

После снятия гипса приступают к разработке кисти с помощью специальных упражнений:

-

Сжатие кисти в кулак и разжатие, при этом в кисть хорошо положить кусок пластилина. Разминание его при сжатии разрабатывает все пальцы;

Сжатие кисти в кулак и разжатие, при этом в кисть хорошо положить кусок пластилина. Разминание его при сжатии разрабатывает все пальцы; - Крутить в ладонях шарики;

- Боковой жим 1-м пальцем: надавливать концом большого пальца на пластилиновый шар, зажатый в кулаке, стремясь продавить более глубокую ямку;

- Сгибания и разгибания кисти поочередно с прямыми и с согнутыми пальцами;

- Противопоставление большого пальца: поочередно касаться им подушечек каждого пальца – от мизинца к указательному и обратно;

- Упражнения с кистевым эспандером – их нужно выполнять в различных положениях руки: вытянутой вперед, поднятой вверх, согнутой в локте, отведенной в сторону.

Применяется и множество других упражнений, специальные электронные эспандеры. Лучше всего разработку проводить под контролем специалиста ЛФК.

В первые недели реабилитации для ЛФК кисти хорошо делать теплую ванну с морской солью или хвойным экстрактом, многие упражнения можно выполнять в воде.

Возможные последствия перелома ладьевидной кости кисти

Осложнения после травмы могут быть вызваны 2 причинами:

- Плохим кровоснабжением кости;

- Длительным сроком иммобилизации;

- Некачественной реабилитацией.

В результате плохого кровоснабжения кости и небольшого количества кровеносных сосудов процессы восстановления замедлены, довольно часто развивается несращение перелома и образование ложного сустава. Эта патология лечится только оперативно, накладывается металлоостеосинтез.

Длительная иммобилизация приводит к развитию контрактуры (тугоподвижности) лучезапястного сустава, и даже к полной его неподвижности (анкилозу). Поэтому очень важно начинать восстановительное лечение уже в первые дни после травмы, а после снятия гипса оно должно проводиться в полном объеме, с постепенным увеличением нагрузки.

Лечение перелома ладьевидной кости длительное. Профессионализм специалиста плюс упорство пациента во время проведения реабилитации – гарантия отсутствия осложнений и восстановления функции кисти.

Источник

Содержание статьи

Перелом лучевой кости руки чаще всего случается при падениях с приземлением на дистальный отдел выпрямленной руки. Травма характерна для женщин старшего возраста, организм которых испытывает гормональную перестройку в связи с наступлением периода менопаузы. Нарушение целостности кости предплечья сопровождается острой болью, выраженным отеком и двигательной дисфункцией. Травма подтверждается результатами рентгенографии, лечится оперативным и консервативным способом.

Краткая характеристика

Предплечье состоит из лучевой и локтевой кости. Несмотря на то, что локтевая кость в два раза толще, переломы лучевой кости встречаются гораздо чаще. Привычной локализацией является область около лучезапястного сустава. Диафизарные повреждения и травмы в области локтевого сочленения занимают 5% от общего числа случаев травматизации кости.

В практической травматологии различают два вида травм луча. Каждый из них назван именем ученого медика, который впервые описал это состояние:

- Смита – разрушение костной структуры в момент сгибания на участке, который граничит с лучезапястным суставом. Причиной является падение с упором на тыльную область кисти, в момент травмы согнутую на себя.

- Путо-Коллеса – разлом кости предплечья на 3 см выше запястья при приземлении на раскрытую ладонь. Данный вид травмы является обратным в сравнении с переломом Смита и встречается гораздо чаще, чем аналогичная травматизация в противоположную сторону.

Пострадавшие с переломом лучевой кости составляют около 16 % от всех пациентов, обратившихся в травматологическое отделение.

Причины возникновения

Чаще всего такие травмы появляются в результате непрямого воздействия или удара:

- интенсивное внешнее воздействие или падение на основание разогнутой ладони;

- сильный удар или перенос веса всего тела в момент приземления на тыльную сторону кисти.

Кроме прямых причин, к нарушению костной структуры приводят патологические изменения в организме:

- остеопороз – хроническое прогрессирующее заболевание, которое характеризуется нарушением минерального состава кости, приводящее к их хрупкости;

- остеомаляция – вымывание микроэлементов с дальнейшим размягчением;

- остеомиелит – гнойно-некротическое поражение костей;

- инфекционное заражение туберкулезом;

- онкологические разрастания.

Косвенно патологию провоцирует ожирение, гормональные и обменные нарушения, эндокринные патологии и общая нетренированность мышечной системы.

Разновидности

Если разлом кости происходит под воздействием чрезмерного внешнего воздействия, при падении, сжимании или скручивании кисти, такой перелом называется травматическим.

Когда тяжелое повреждение повлекла неадекватная по силе травма, предполагается осложненность заболеванием, которое снижает характеристики прочности кости. Такой вид травмы называют патологическим.

Учитывая целостность кожного покрова, выделяют:

- Открытый – повреждена кожа и мышца, нередко в процесс вовлекается соединительная ткань (разрыв связок, сухожилий), кровеносные сосуды, нервные окончания и крупные стволы.

- Закрытый – края костных отломков не разрывают поверхностный слой кожного покрова, но прощупываются. Повреждение может сопровождаться небольшими ссадинами и порезами.

Полные переломы, когда лучевая кость разделена на две отдельные части, осложняются кровотечением и разрывом мышечных волокон, которые «растягивают» костные отломки, вызывая смещение. Неполными называют трещины кости и надломы.

По направлению линии повреждения встречаются:

- поперечные;

- косые;

- винтообразные;

- продольные;

- оскольчатые;

- в форме буквы «Т»;

- вколоченные, когда один костный отломок «входит» в другой.

В зависимости от анатомической локализации перелом лучевой кости делится на:

- диафизарные – в середине кости;

- повреждение головки и шейки лучевой кости внутри суставов;

- поражение шиловидного отростка.

Клинические признаки

Тяжелая травма кости приводит к развитию выраженной симптоматической картины. Пострадавший испытывает интенсивный болевой симптом в месте разлома, иррадиирующий по направлению к плечевому суставу. Болевой импульс усиливается даже при попытке напрячь мышцы руки. Особенной интенсивностью отличается болезненность при переломе в области локтевого сустава, причиной которого может стать дорожно-транспортное происшествие, спарринги в спортивной борьбе, действия насильственного характера.

Место повреждения увеличивается в размере за счет отека мягких тканей. После травмы межклеточная жидкость скапливается, вызывая дополнительные болевые ощущения. Вокруг очага травматизации происходит подкожное кровоизлияние при закрытом виде травмы. Кровоподтеки появляются в течение нескольких дней.

Если через кожу просматривается пульсация, значит, кровотечение продолжается. При наружном кровотечении различают артериальный и венозный тип. При повреждении артерии алая кровь бьет фонтаном, венозное кровоизлияние представляет собой стекающую струю крови темного цвета. Опасным признаком считается цианоз (посинение) руки после кровотечения из вены.

Перелом лучевой кости руки сопровождается отсутствием двигательной функции в близлежащих суставах. Кисть может быть менять направление, которое противоречит нормальной физиологии и анатомическому строению верхней конечности. Все вышеперечисленные симптомы относятся к относительным, и могут сопровождать и другие виды травмы – вывихи и ушибы.

Проявления, являющиеся исключительными для перелома:

- патологическая подвижность в месте перелома;

- крепитация – костный хруст, который обнаруживается при пальпации;

- визуализация костных отломков под кожей или через открытую рану.

Отличительные признаки при разных видах переломах

- Смита – отклонение кисти в наружном направлении, при этом происходит одновременное смещение костей (отломок лучевой кости направлен к ладони).

- Коллеса – разгибательная травма приводит к деформации плечевого сустава, напоминающая штыкообразную форму. Травма сопровождается повреждением шиловидного отростка, а у пожилых и людей с повышенной хрупкостью костей происходит дробление в месте перелома.

Первая помощь

Оказание помощи пострадавшему начинается с этапа придания покоя поврежденной конечности. Целью иммобилизации является предотвращение дальнейшего травмирования и присоединения вторичных осложнений. Для этого травмированную руку сгибают в локтевом суставе под прямым углом, и фиксирует близко к туловищу. При этом используется платок, шарф или косыночный бандаж.

Правильная иммобилизация способствует:

- уменьшению боли;

- снижению рисков разрыва мягких тканей и кожи при закрытой травме;

- предотвращение смещения костных отломков.

Если рана открытая, необходимо накрыть раневую поверхность стерильным перевязочным материалом. При этом двигать сломанную руку запрещено. При наличии украшений на пальцах, снять их, так как отечность, распространяясь на пальцы, приведет к нарушению микроциркуляции в передавленном кольцом месте.

Чтобы снизить болевой эффект, можно принять нестероидные противовоспалительные препараты – Кетопрофен, Ибупрофен, Диклофенак. Чаще всего используются таблетированные формы, в редких случаях – инъекционное введение в мышцу.

Уменьшить выраженность отека поможет прикладывание холодного предмета, предварительно обернутого тканью. Кроме сосудосуживающего эффекта, холод притупляет чувствительность болевых рецепторов. Воздействие не должно продолжаться более чем 15 минут, в ином случае возникает переохлаждение тканей. После проведения доврачебных действий, пострадавшего доставляют к травматологу.

Уточнение диагноза

Точно установить вид перелома лучевой кости, возможно после получения результата рентгеновского исследования. Для исключения ошибки обязательным условием является получение снимка в боковой и передней проекции. Такой метод не только подтверждает разлом кости, но и уточняет вид, локализацию травмы, наличие смещения и количество костных отломков. При недостаточной результативности дополнительно назначается магнитно-резонансная томография.

Лечебные мероприятия

Врачебная тактика может отличаться в зависимости от тяжести травмы, количества осложнений, места повреждения и общего состояния пациента. Несложный перелом лучевой кости, который не сопровождается присоединением вторичных осложнений, лечится ручной репозицией. При этом закрытый способ сопоставления костных отломков контролируется рентгенографией. Для закрепления фиксирующего эффекта накладывается гипс. Длительность иммобилизации определяется доктором и составляет 1-1,5 месяца.

При переломе шиловидного отростка (Гетчинсона) в большинстве случаев применяется открытая репозиция, которая требует мастерства хирурга и длительного курса обездвиживания. В таких случаях чаще используют ортез для лучезапястного отдела, снабженный металлическими пластинами. Материал, из которого изготовлен бандаж, не вызывает аллергии, что важно для больного, который должен находиться в нем длительное время.

Хирургическое вмешательство

Оперативное лечение проводится в следующих случаях:

- смещенный перелом с образованием мелких осколков;

- повреждение головки лучевой кости с выходом из суставной впадины;

- неправильное сращение костей;

- разрыв кровеносных сосудов, мышечной ткани, нарушение иннервации.

При сломе шиловидного отростка проводится операция. Хирурги фиксируют части кости пластинами, при чрезмерном раздроблении, когда не хватает костной ткани, проводится наращивание кости.

Способы оперативного лечения:

- Чрескожная фиксация отломков металлической конструкцией (спицами) отличается малой инвазивностью. Для манипуляции требуется немного времени, что уменьшает риски осложнений после анестезии. При лечении таким способом восстановительный период длится дольше.

- Репозиция открытым способом предполагает соединение частей кости через трепанационное окно. Через разрез кость «собирается» и укрепляется скобами, после чего накладываются швы.

Во время операции для укрепления лучевой кости на время этапов сращения применяется аппарат Илизарова. Металлоконструкция остается в руке и удаляется только после полного сращения. Спицы, как и гипс, снимается только после контрольного рентгенографического исследования.

Минусом оперативного лечения являются не только увеличение длительности реабилитации после травмы, но и вероятность послеоперационных осложнений. В большей степени это касается присоединения инфекционного фактора, что вынуждает проводить профилактический курс антибиотикотерапии.

Восстановительный период

Какое время понадобится, чтобы перелом лучевой кости руки сросся, зависит от тяжести травмы, способа ее лечения, возраста пациента, состояния его иммунной системы и скорости метаболических процессов. Длительность жесткой фиксации может варьироваться от 6 недель до 2 месяцев. Если перелом без признаков смещение, на соединение отломков уходит около 6 недель, при тяжелых травмах гипсовую повязку оставляют до 2 месяцев.

В каждом случае вопрос решается индивидуально. У пациентов молодого возраста процесс регенерации идет намного быстрее, чем у лиц преклонных лет. Большую роль играет наличие хронических заболеваний эндокринного характера и болезней, вследствие которых нарушаются обменные реакции в костной ткани. Кроме того, заживление может затянуться по вине самого пациента, который снимает гипс без разрешения врача.

После операции может сохраняться болевой синдром. Если болезненность незначительная, это не является патологическим признаком. В таком случае назначаются анальгезирующие препараты – Баралгин, Кетонал. Если через несколько дней боли не прекращаются и носят интенсивный характер, появляется подозрение на начало воспалительного процесса. После чего проводится дополнительное антибактериальное лечение с одновременным приемом препаратов, улучшающих иммунитет.

Реабилитация

Восстановление функциональности травмированной конечности лежит в основе реабилитационных мероприятий, которые проводятся в трех направлениях:

- массаж;

- физиотерапия;

- лечебная физкультура.

Массажная терапия назначается курсом. Длительность одного сеанса составляет примерно четверть часа. Физическое воздействие начинается с плечевого сустава и постепенно спускается к лучезапястному сочленению. Последним массажируется место вокруг травмы и кисть. При правильном выполнении восстанавливается работа мышц, эластичность связок и достигается легкий обезболивающий эффект.

Для сокращения периода восстановления, перелом лучевой кости лечат методами физиотерапевтического воздействия:

- внедрение кальция через кожу при помощи электрических токов ;

- импульсное магнитное поле;

- УВЧ – прогревание тканей;

- ультрафиолетовое излучение.

Разработать руку после перелома поможет комплекс лечебной гимнастики, который подбирается лечащим доктором совместно с инструктором ЛФК. Первые сеансы проводятся под присмотром профессионала, который покажет правильную технику лечебных движений и научит дозировать нагрузку.

Возможные осложнения

Вторичные патологии, которые может спровоцировать перелом лучевой кости, по времени появления можно разграничить на ранние и поздние. К осложнениям, возникающим сразу после травматизации, относят:

- снижение чувствительности, вследствие поражения нервного ствола;

- нарушение целостности сухожилий приводит к двигательной дисфункции пальцев;

- разрыв мышечных тканей;

- разрыв кровеносных сосудов со скоплением крови под кожей;

- инфицирование раны.

В поздний период могут сформироваться контрактуры, деформироваться рука, а также развиться гнойно-воспалительный процесс – остеомиелит.

Профилактика

Меры по предупреждению перелома заключаются в соблюдении осторожности во время спортивных тренировок, при работе на производстве и в быту. Выбор удобной обуви с нескользящей подошвой снизит риск падения на улице и в помещении. Чтобы предотвратить патологический перелом лучевой кости руки, нужно правильно питаться, своевременно проводить лечение заболеваний, которые снижают плотность костной ткани. Если травматизации избежать не удалось, нужно срочно обратиться в травматологический пункт для оказания квалифицированной помощи.

Источник