Лизис кости после перелома

Одиночные или множественные дефекты

Одиночные остеолитические дефекты могут вызываться любым из этиологических факторов, указанных выше. Поэтому при оценке одиночного дефекта необходимо использовать весь диапазон диагностических методов.

При множественных очагах остеолиза круг возможных диагнозов обычно гораздо уже. У молодых людей причиной множественных дефектов костей обычно являются врожденные аномалии или инфекция; эту патологию следует искать в первую очередь.

У больных старше 40 лет причиной множественных дефектов обычно бывают метастазы злокачественных опухолей, миеломная болезнь или метаболические расстройства.

При оценке любых случаев остеолиза следует принимать во внимание следующие факторы: возраст больного, тип пораженной кости и локализацию анатомического дефекта, характер краев и субстрата дефекта, множественный или одиночный характер поражения.

Отдельные формы остеолиза

Ниже обсуждаются характерные особенности очагов остеолиза при различных типах заболеваний костей. Представленные клинические наблюдения «типичны» и целью их является лишь иллюстрация направления поиска.

Как указано выше, установление диагноза заболевания костей проходит обычно по пути создания на основе рентгенологической картины списка возможных диагнозов, а затем постепенного исключения отдельных диагнозов с учетом возраста больного, анамнеза, данных физикального обследования, дополнительных методов исследования.

Кистозный ангиматоз костей

Кистозный ангиматоз костей (рис.119). Впервые описанный Jacobs и Kimmelstiel в 1953 г., кистозный ангиматоз костей является редким заболеванием, вызывающим остеолиз. Этиология заболевания неизвестна, диагноз обычно ставится в подростковом возрасте (10—15 лет). Мужчины болеют в 2 раза чаще, чем женщины, причем более чем у половины больных в анамнезе имеются переломы костей.

Рис. 119. Рентгенограмма костей таза и бедренных костей в прямой проекции у ребенка 10 лет с кистозным ангиоматозом костей.

Обратите внимание на множественные участки остеолиза.

Ангиоматозным дефектам костей могут сопутствовать аналогичные изменения в других органах, в частности в селезенки. Ангиоматозным дефектам костей могут сопутствовать аналогичные изменения в других органах, в частности в селезенке.

Обычно диагноз кистозного ангиоматоза поставить трудно. Этим процессом может поражаться любая кость, но чаще всего он встречается в осевых костях скелета. Поражение обычно представлено центральными кистозными просветлениями диаметром от 1—2 мм до нескольких сантиметров с хорошо очерченными склеротическими краями.

В типичных случаях дефекты круглые или овальные и расположены в костно-мозговом канале. Субстрат дефекта не определяется. Дифференциальный диагноз в этих случаях проводится с эозинофильной гранулемой, полиостозной фиброзной дисплазией, метастазами и множественной миеломой. Для подтверждения диагноза требуется биопсия.

Приобретенные повреждения костей

Как указано выше, эта группа заболеваний костей может быть разделена на отдельные подгруппы: воспалительные заболевания, травмы, доброкачественные или злокачественные опухоли, последствия метаболических или ишемических поражений. Ниже обсуждается и иллюстрируется типичными клиническими наблюдениями каждая из этих подгрупп.

Воспалительные изменения

Остеомиелит

Это заболевание может проявляться в двух формах: острый гематогенный остеомиелит и вторичный, или хронический, остеомиелит вследствие распространения инфекции на кость из мягких тканей.

Острый гематогенный остеомиелит (рис. 120). Это заболевание чаще встречается у детей младшего и школьного возраста, распространенность его возросла в связи С широким использованием внутривенных катетеров.

Рис. 120. Рентгенограмма дистальных отделов большой и малой берцовых костей в прямой проекции у больного сепсисом 36 лет.

Обратите внимание на участки остеолизиса (жирная стрелка ) и периостальной реакции (изогнутая стрелка), характерные для острого гематогенного остеомиелита.

Чаще всего источником инфекции является золотистый стафилококк, реже — возбудители туберкулеза, сифилиса, стрептококк. Чаще всего процесс локализуется в позвонках, крестцово-подвздошном сочленении, симфизе, грудино-ключичном сочленении, хотя нередко встречается и поражение длинных костей.

Очаг остеомиелита обычно возникает в области дистальных метафизов, или аналогичных зонах в костях, не имеющих собственных метафизов. В этих участках обычно мало артериальных и венозных коллатералей, поэтому кровоток замедлен. Бактерии эмболизируют мелкие ветви сосудов, вызывая инфекционный процесс.

В первые три дня заболевания не обнаруживается рентгенологически достоверных изменений костей. В подозрительных случаях на этих ранних сроках можно попытаться использовать сканирование костей с радиоактивными изотопами. У взрослых прежде всего возникает отечность в глубине мягких тканей, прилежащих к пораженной кости.

А у детей первым проявлением заболевания является участок остеолиза в области метафиза. Края дефекта обычно очерчены плохо и имеют «агрессивный» вид. Тут же можно обнаружить реакцию надкостницы. Если лечение не проводилось, то периостальная реакция выражена больше.

У детей эпифизарная пластинка часто служит барьером для распространения инфекции в соседний состав, но у взрослых к остеомиелиту нередко присоединяется септический артрит. Разумеется, как упоминалось выше, клиническая картина может оказать большую помощь при постановке диагноза острого гематогенного остеомиелита.

Иногда в случаях острого гематогенного остеомиелита сразу, без острой фазы, может сформироваться хроническая костная полость (абсцесс Броди). В этом случае ведущей жалобой является боль в пораженной области, рентгенологическая картина может быть разнообразной. Дефект обычно полиостью прозрачен, размеры его колеблются.

Он располагается в диафизе или метафизе кости, края могут не дифференцироваться или же, наоборот, определяется плотная граница склероза вокруг абсцесса (рис. 121). Кроме того, вокруг полости может определяться широкая полоса периостальной реакции, которая рентгенологически напоминает остеоидную остеому.

Рис. 121. Рентгенограмма пяточной кости в боковой проекции у женщины 25 лет с положительным результатом посева крови.

Заметно хорошо отграниченное просветление внутри пяточной кости, окруженное широкой зоной склероза (стрелка). Такая картина характерна для абсцесса Броди.

Вторичный остеомиелит (рис. 122). Эта форма инфицирования кости встречается чаще всего у больных сахарным диабетом или с сосудистой недостаточностью. В этом случае костная ткань, прилежащая к участку инфицированных мягких тканей, также подвергается вторичной инфекции, разрушается или лизируется.

Рис. 122. Рентгенограмма большой и малой берцовых костей мужчины 25 лет, перенесшего автомобильную травму.

а — видны оскольчатые переломы обеих костей, б — снимок той же области через 5 мес. Заметен, особенно в большеберцовой кости, значительный остеолизис, характерный для вторичного остеомиелита.

Рентгенологически это может проявляться в виде разрушения кортикального слоя кости (повышение прозрачности кортикального слоя), остеосклероза, образования новой кости в области надкостницы или любого сочетания этих симптомов.

Травмы

При этой патологий редко встречаются истинные участки остеолиза. Разумеется, при любом переломе происходит определенный остеолиз в рамках реорганизации костной ткани перед образованием костной мозоли. Обычно в анамнезе больного обнаруживаются указания на травму.

При повторной травме могут возникать значительная резорбция и лизис костной ткани, чаще всего они наблюдаются при острой нейропатической артропатии.

Острая нейропатическая артропатия

Острая нейропатическая артропатия (рис. 123). Первое описание нейропатической артропатии было сделано Шарко в 1868 г. Первичную причину заболевания связывают с двумя основными процессами: нарушением чувствительной иннервации и повторной травмой.

Рис. 123. Рентгенограмма левого тазобедренного сустава больного 25 лет с признаками разрушения и фрагментации кости и потери суставного хряща. Также изменения характерны для острой невропатической артропатии.

В свое время одним из основных заболеваний, предрасполагающих к этой патологии, был сифилис. В последние годы это место занял сахарный диабет. Нейропатические изменения в суставах встречаются приблизительно у 6% больных диабетом. Картина нейропатической артропатии обычно развивается в течение нескольких лет.

Острая нейропатическая артропатия является одним из вариантов артрита Шарко, характеризуется фрагментацией суставных концов кости и подвывихом, которые развиваются менее чем за 2 мес. Из-за быстрой динамики этот процесс часто путают с травмой и инфекцией и оценивают ошибочно.

Рентгенологические изменения включают разрушение кости, фрагментацию ее и исчезновение суставного хряща. В окружающих мягких тканях можно обнаружить кальцифицированные продукты распада костей, иногда они распространяются по межмышечным щелям. Чаще всего острой нейропатической артропатии подвержены тазобедренные, коленные суставы.

Диагноз острой нейропатической артропатии можно заподозрить на основании известных предрасполагающих факторов и быстрого развития типичной рентгенологической картины.

Тейлор Р.Б.

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Теоретически все началось с R. Danis, ученика A. Lambotte, которому принадлежит термин “остеосинтез”. R. Danis разработал теорию биомеханически стабильного остеосинтеза и сформулировал принципы анатомической реституции кости и ранней мобилизации пациента (“Theorie et practique de l’osteosynthese”, 1949).

В 1958 году сформулировали четыре принципа лечения переломов, которые должны соблюдаться не только при использовании метода внутренней фиксации, но и при переломах вообще. Принципы заключаются в следующем:

- анатомическое вправление фрагментов перелома, особенно при внутрисуставных переломах;

- стабильная фиксация, предназначенная для восполнения местных биомеханических нарушений;

- предотвращение кровопотери из фрагментов кости и из мягких тканей путем атравматичной оперативной техники;

- активная ранняя безболезненная мобилизация мышц и суставов, прилежащих к перелому, и предотвращение развития “переломной болезни”.

Необходимо помнить, что лечение шока и повреждений, которые угрожают жизни пациента, имеют приоритет перед любой операцией на кости. Переломы черепа, позвоночника, политравма требуют незамедлительного вмешательства. Переломы проблемных зон, такие как суставы, осложненные диафизарные переломы, требуют лечения не позднее 4-5 дней после травмы. Менее проблемные переломы: закрытые, простые диафизарные, переломы по принципу зеленой ветки, переломы лопаток – позволяют отложить оперативное вмешательство на срок до 14 дней.

Почему применение гипсовых повязок ошибочно?

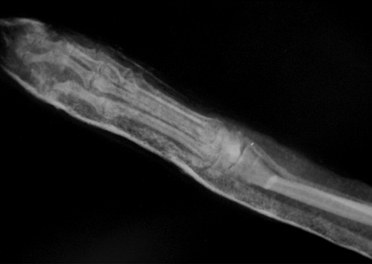

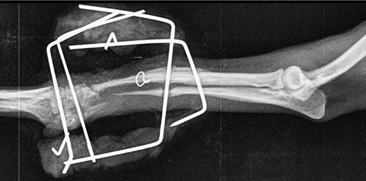

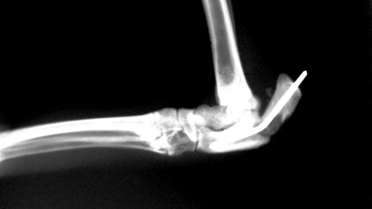

Рис. 1. Перелом эпифиза лучевой и

Рис. 1. Перелом эпифиза лучевой и

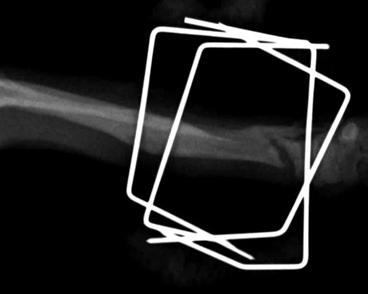

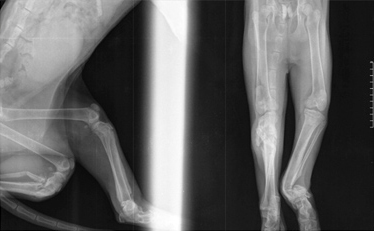

Рис. 2. Вторичное смещение костных отломков локтевой кости.

- низкая устойчивость соединения отломков (после наложения гипсовой повязки сохраняется подвижность фрагментов до 2 град. при допустимых 0,5);

- невозможно создать компрессию (рис. 1);

- повреждение мягких тканей (пролежни, нарушение трофики);

- нарушение кровообращения в результате резкого ограничения функции поврежденной конечности;

- контрактура суставов;

- ограничение функции поврежденной конечности;

- вторичное смещение костных отломков (Рис. 2);

- отсутствие точной полной репозиции;

- несоответствие принципам функционального лечения переломов;

- атрофия мягких тканей;

- является фактором дополнительного беспокойства для животного;

- несращения, псевдоартроз.

Применение гипсовых повязок при лечении переломов противоречит принципам стабильно-функционального остеосинтеза, т.к. не обеспечивает комплекса оптимальных условий заживления перелома: нет сопоставления отломков, отсутствует высокая жесткость фиксации отломков, нарушено кровоснабжение и не сохранены функции поврежденной конечности.

Основные осложнения, с которыми приходится сталкиваться ветеринарному врачу при лечении переломов, это:

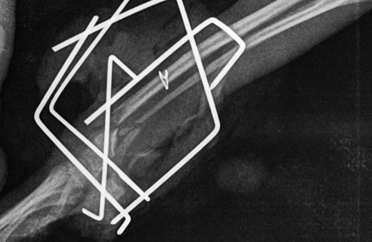

- замедленное (неполное) сращение и несрастание (Рис.3,4);

- остеомиелит;

- порочное срастание костной ткани;

- патологические процессы при переломе;

- саркома в месте перелома;

- жировая эмболия.

Рис. 3. Рис. 4.

Рис. 3. Рис. 4.

При замедленном (неполном) сращении и несрастании необходимо понимать факторы, оказывающие влияние на время, отведенное для заживления перелома. К таким факторам относят:

- возраст (плохая минерализация, чрезмерная ломкость, плохая способность к регенерации у старых животных, «мягкие» кости у молодых);

- метод лечения (неадекватная стабилизация перелома, нарушение принципа стабильного и функционального остеосинтеза);

- тип перелома (чрезмерный дефект участка перелома: нежизнеспособный фрагмент кости, потерянный имплантат);

- поражение кости (когда имеет место инфекционный процесс); сопутствующие патологии (системные или местные болезни, идиопатические факторы).

Заключение о том, что перелом срастается медленно или не срастается вовсе, может быть сделано на основании рентгенологического исследования. Здесь можно выделить следующие особенности:

- при замедленном срастании: сохраняющаяся линия перелома при наличии признаков протекания процессов заживления; открытая мозговая полость; неровные поверхности линии перелома; отсутствие склероза.

- при несрастании: промежуток между концами сломанной кости; закрытая мозговая полость; склероз; гипертрофия или атрофия концов кости.

Несрастание перелома классифицируется по системе Вебера-Сича, описанной в 1976 г. Согласно этой классификации несрастание переломов делят на две группы: биологически активные (жизнеспособные) и биологически неактивные (нежизнеспособные). Эти две группы подразделяют на более специализированные по причине их возникновения и рентгенологическому проявлению:

Биологически активные несрастания

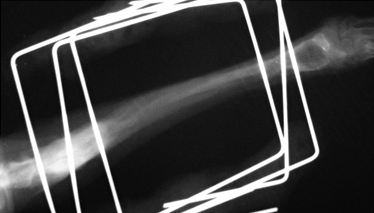

- Гипертрофическое несрастание (мозоль в виде «конечности слона»). Происходит мощное формирование мозоли, но ей не удается соединить концы кости обычно из-за ротационной неустойчивости (Рис. 5, 6).

Рис. 5, 6. Гипертрофическое несрастание перелома.

- Гипертрофическое несрастание в легкой степени. Происходит некоторое формирование мозоли, но также без перекрытия щели. Причина чаще заключается в ротационной или/и угловой неустойчивости (Рис. 7).

- Олиготропное несрастание. Отсутствует или происходит очень ограниченное формирование мозоли. Обычно причиной является авульсионное повреждение, которое лечат консервативным путем. Такой тип несрастания может произойти, если присутствует сопутствующая системная болезнь, например гиперадренокортицизм, гиперпаратиреоз (Рис. 8).

Рис. 7. Гипертрофическое несрастание в легкой степени.

Рис. 7. Гипертрофическое несрастание в легкой степени.

Рис. 8. Олиготропное несрастание.

Биологически неактивные несрастания

- Дистрофическое несрастание.

Рис. 9. Дистрофическое несрастание.

Рис. 9. Дистрофическое несрастание.

Промежуточный фрагмент объединяется только с одним из двух главных фрагментов, и это ослабляет часть кости, которая не участвует в процессе заживления и приводит к формированию преграды (Рис. 9).

- Некротическое несрастание. Обычно при оскольчатых переломах, при которых исходная травма вместе с хирургическим вмешательством приводит к формированию бессосудистых, некротических частей в зоне перелома (Рис. 10).

Рис. 10. Некротическое несрастание.

Рис. 10. Некротическое несрастание.

Рис. 11. Дефектное несрастание.

- Дефектное несрастание. Оно возникает в тех случаях, когда происходит значительная потеря вещества кости (Рис. 11).

- Атрофическое несрастание.

Рис. 12. Атрофическое несрастание.

Рис. 12. Атрофическое несрастание.

Данный тип несрастания свойственен собакам карликовых пород при простых переломах лучевой и локтевой костей (Рис. 12).

Лечение несрастания

При лечении замедленного срастания основной дилеммой для ветеринарного врача является выбор между необходимостью вмешаться в процесс заживления или просто подождать. Чаще всего причиной замедленного срастания является неустойчивость.

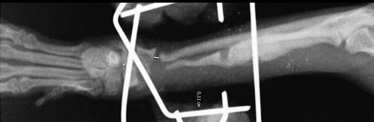

Причинами несрастания являются неустойчивость, препятствия для заживления, местная ишемия и системная или местная болезни. Неустойчивость – самая распространенная причина несрастания. Она появляется из-за несоответствующего выбора метода фиксации (Рис. 13); неадекватного применения метода фиксации (Рис. 14); инфекции.

Рис. 13. Несоответствующий выбор.

Рис. 13. Несоответствующий выбор.

Рис. 14. Неадекватное применение метода фиксации.

Для лечения несрастания необходимо устранить неадекватную систему фиксации, для этого мозоль резецируют, стабилизируют перелом компрессионной пластиной или внешним костным фиксатором.

Преградами для заживления могут стать бедная васкуляризация фрагмента; большой дефект; некротический участок кости; свободный имплантат. В данной ситуации необходимо произвести резекцию некротического участка кости и заполнить дефект костным трансплантатом губчатого вещества. Затем добиться стабилизации участка перелома.

Местная ишемия возникает из-за повреждения мягких тканей; чрезмерной экспозиция; затрудненности за счет имплантатов. Необходимо избегать повреждения мягких тканей.

Системные (Рис. 16) и местные болезни (Рис. 15), приводящие к несрастанию: неоплазия, остеолиз, продуцирование костной ткани и минерализация мягкой ткани (Рис. 15); гиперпаратиреоз, гиперадренокортицизм (Рис. 16); болезни печени; почечный вторичный гиперпаратиреоидизм.

Рис. 15. Рис. 16.

Рис. 15. Рис. 16.

Остеомиелит

Как показало исследование (Caywood et al., 1978), 58% случаев остеомиелита является следствием слабой хирургической техники открытой репозиции. Следует выделить три основных фактора, приводящих к его возникновению: инфицированная рана; благоприятная среда для размножения бактерий; плохая васкуляризация кости.

Плохое кровоснабжение кости приводит к образованию секвестра. Такой секвестр может быть очагом инфекции. Инфекция, в свою очередь, приводит к ослаблению имплантата, нестабильности, и дальнейшему несрастанию. При возникновении остеомиелита необходимо провести оперативное лечение по удалению секвестров и имплантатов.

Существуют две формы клинического проявления:

- Острая – недомогание, отсутствие аппетита, гипертермия, на участке перелома типичные признаки воспаления (высокая температура, боль, припухлость и покраснение).

- Хроническая – системных признаков, как правило, нет, локально проявляется наличием свищей и хромотой.

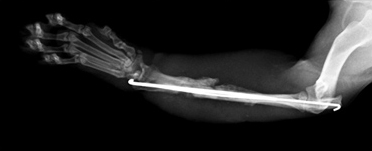

Рентгенография. Характерные черты: припухлость мягких тканей (острая форма); лизис кости (Рис. 17); неравномерная периостальная реакция (Рис. 18); увеличенная плотность окружающих кость тканей (Рис. 18); формирование секвестров (хроническая форма) (Рис. 18).

Рис. 17. Рис. 18.

Рис. 17. Рис. 18.

Лечение:

- стабилизация участка перелома; длительный курс антибиотикотерапии (4-6 недель);

- удаление имплантатов и дополнительно недельный курс антибиотикотерапии.

Порочное срастание костной ткани

Рис. 19. Порочное срастание костной ткани.

Рис. 19. Порочное срастание костной ткани.

Рис. 20. Анатомически неправильное срастание и укорочение кости.

Анатомически неправильное срастание может привести к угловой или вращательной деформации и укорочению кости (Рис. 20). Выделяются два вида порочного срастания:

- функциональное (функция конечности не нарушается) срастание, не требующее лечения;

- нефункциональное (функция конечности нарушается) срастание, требующее лечения, которое зачастую не дает должных результатов, а подчас может даже ухудшить состояние.

К патологическим процессам при переломе относят гипотрофию мышц, спайки; тугоподвижность суставов; остеопороз. Эти изменения являются результатом прекращения функционирования или иммобилизации конечности.

При гипотрофии и тугоподвижности основным лечением является физиотерапия. В тех случаях, когда образуются изолированные контрактуры, можно прибегнуть к тенотомии в сочетании с физиотерапией и артродезом.

Саркома в месте перелома

Это состояние регистрируют у собак, но оно встречается и у кошек. Обычно клинические признаки развиваются не раньше чем через 5 лет после первичного лечения перелома, чаще у собак в возрасте от 1 до 3 лет. Как правило, поражаются собаки крупных пород, реже – мелких. При поражении саркомой развивается хромота, образование увеличивается. На рентгенографии видны характерные изменения (Рис. 15).

Лечение в основном носит симптоматический характер. В некоторых случаях оно будет заключаться в ампутации конечности, в сочетании с химиотерапией или без нее.

Жировая эмболия

Довольно редкая проблема. Жировая эмболия возникает при переломе трубчатых костей и попадании костного мозга в сосуды. Так как клинические признаки жировой эмболии – это внезапная смерть, в связи с этим не существует никакого лечения.

Список литературы:

- Ниманд Ханс Г., Болезни собак. Практическое руководство для ветеринарных врачей (организация ветеринарной клиники, обследование, диагностика заболеваний, лечение) – М.: «Аквариум ЛТД», 2001.

- Денни Хемиш Р., Баттервоф Стивен Дж., Ортопедия собак и кошек / Пер. с англ. М. Дорош и Л. Евелева. – М.: ООО «Аквариум – Принт», 2007.

- Шебиц Х., Брасс В. Оперативная хирургия собак и кошек / Перев. с нем. В. Пулинец, М. Степкин. – М.: ООО «Аквариум – Принт», 2005.

- Jesse B. Jupiter, M.D., Howard Lipton, M.D. Лечение внутрисуставных переломов дистальной части лучевой кости. М., журнал «Margo Anterior», №1, 2002.

- Магда И. И., Иткин Б. З., Воронин И. И. Оперативная хирургия с основами топографической анатомии домашних животных. 3-е изд., М., 1979.

- Ягников С. А. Внеочаговый остеосинтез (пособие к лекционному курсу). – М., 2003.

- Марюшена Т. О., Луцай В. И., Уша Б. В. Вторичный гиперпаратиреоз при хронической почечной недостаточности у собак. М., «Российский ветеринарный журнал», №3, 2011.

Источник