Остеосинтез перелома большой берцовой кости

Этапы и техника остеосинтеза большеберцовой кости штифтом

а) Показания для остеосинтеза большеберцовой кости штифтом:

– Относительные показания: переломы средней трети диафиза большеберцовой кости.

– Противопоказания: переломы II и III типов, переломы у детей (повреждение зоны роста), острый или хронический остеомиелит, переломы с вовлечением суставных поверхностей большеберцовой кости.

– Альтернативные мероприятия: консервативное лечение, вытяжение, внешняя фиксация, фиксация пластинами, остеосинтез штифтом без рассверливания канала или остеосинтез с блокирующим стержнем.

б) Предоперационная подготовка. Подготовка пациента: возможна профилактическая периоперационная антибиотикотерапия.

в) Специфические риски, информированное согласие пациента:

– Инфекция (7% случаев)

– Задержка сращения/несращение (менее 5% случаев)

– Неправильное сращение

– Повреждение нервов (чаще малоберцового)

– Развитие синдрома замкнутого пространства

– Удаление фиксаторов

г) Обезболивание. Спинальное, эпидуральное или общее обезболивание.

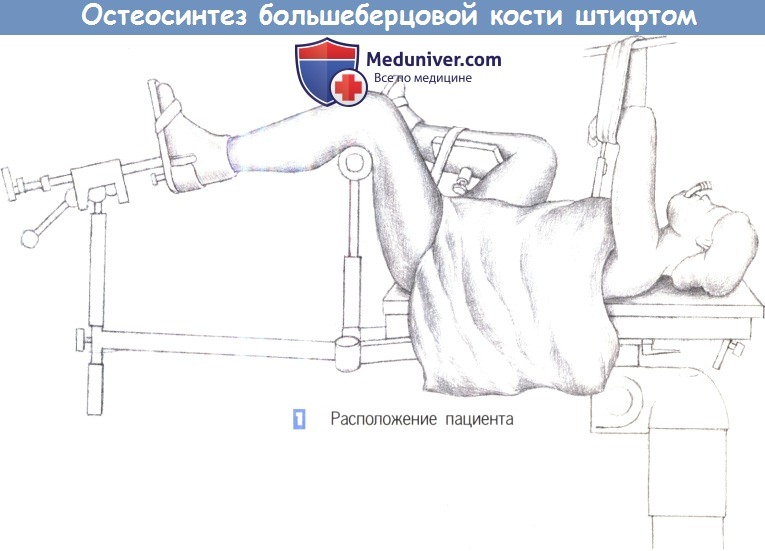

д) Положение пациента. Лежа на спине, специальный травматологический стол, мобильный рентгеновский аппарат.

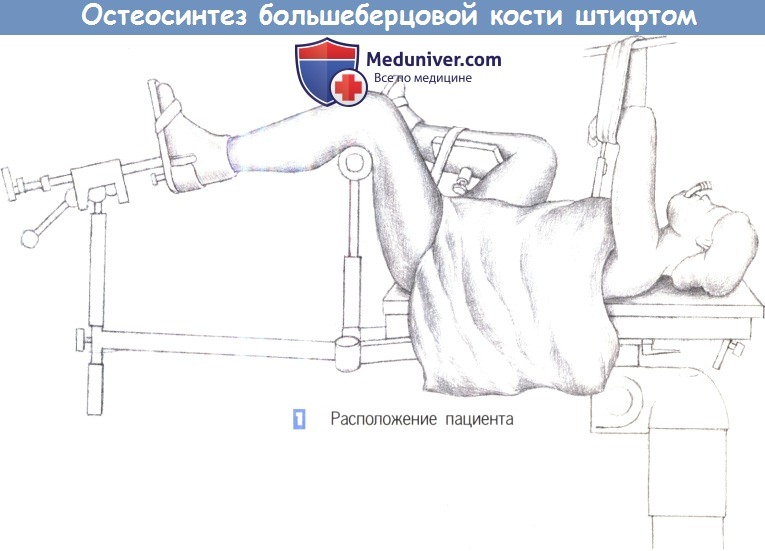

е) Доступ. Срединный разрез над сухожилием надколенника.

ж) Этапы операции:

– Расположение пациента

– Разрез кожи

– Вскрытие костномозгового канала

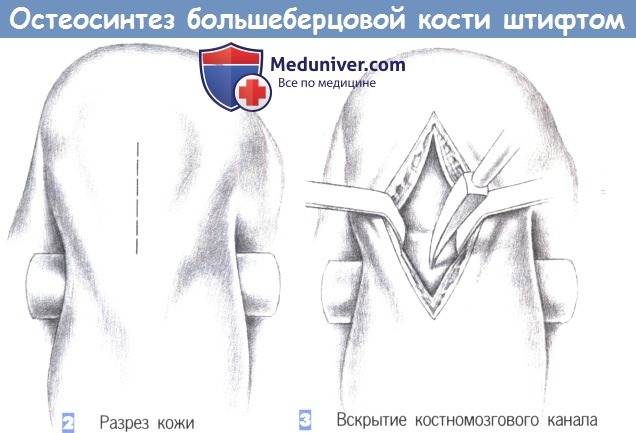

– Введение направляющего стержня

– Рассверливание костномозгового канала

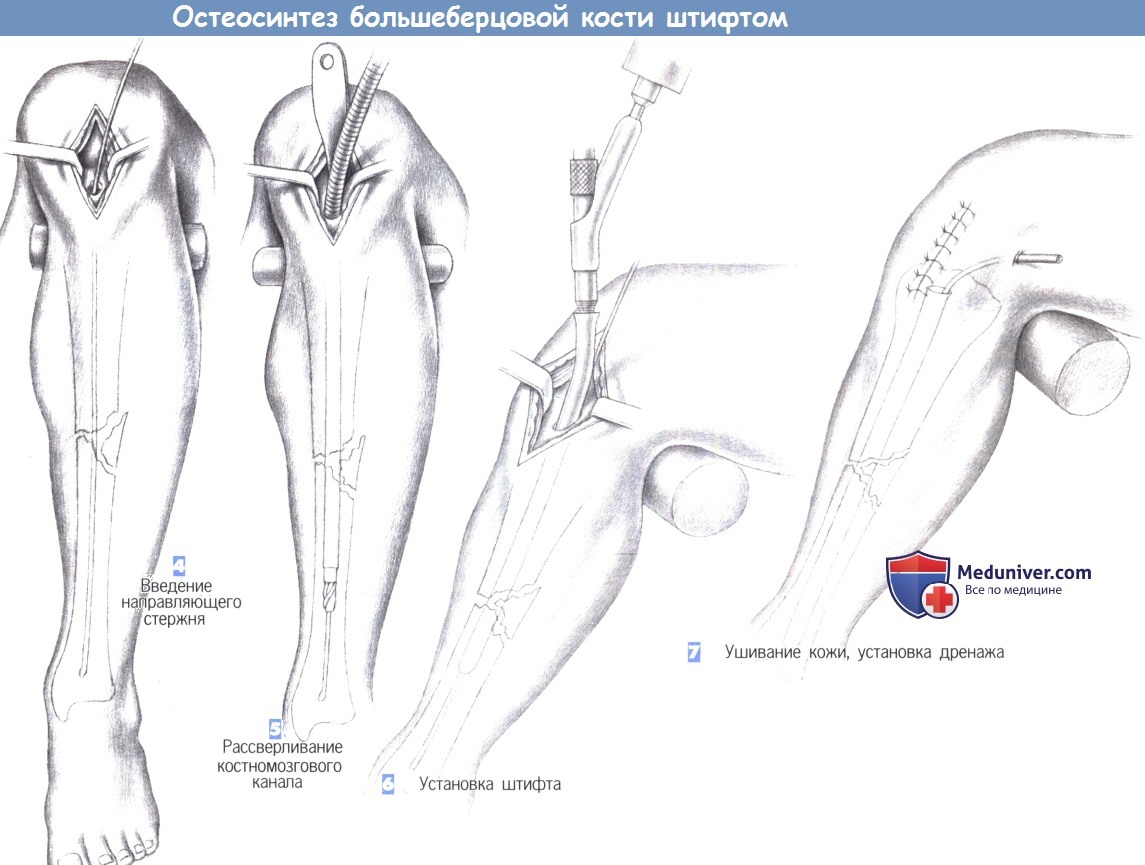

– Установка штифта

– Ушивание кожи, установка дренажа

з) Анатомические особенности, серьезные риски, оперативные приемы:

– При пересечении связки надколенника, особенно с проксимальной стороны, не углубляйте разрез до имеющегося здесь венозного сплетения.

– Предупреждение: не допускайте перфорации полости коленного сустава шилом

– В дистальном отделе кости вводите штифт точно по средней линии, особенно в переднезадней проекции.

– Продвигайте наконечник проводника до конца костномозгового канала, расположенного сразу выше дистальной суставной поверхности большеберцовой кости.

и) Меры при специфических осложнениях. Инфицирование костномозгового канала: удалите штифт, стабилизируйте перелом наружной фиксацией, установите промывной дренаж с системой активной аспирации.

к) Послеоперационный уход после остеосинтеза большеберцовой кости штифтом:

– Медицинский уход: удалите активный дренаж на 2-ой день. Требуется тщательное послеоперационное наблюдение.

– Предупреждение: не пропустите начало развития синдрома замкнутого пространства.

– Частичная весовая нагрузка на конечность разрешается через 5 дней, полная нагрузка – через 10 дней после операции.

– Активизация: сразу же, в первые дни без нагрузки на поврежденную конечность.

– Физиотерапия: постепенное увеличение амплитуды движений в коленном и голеностопном суставах.

– Период нетрудоспособности: 6-10 недель.

л) Этапы и техника остеосинтеза большеберцовой кости штифтом:

1. Расположение пациента

2. Разрез кожи

3. Вскрытие костномозгового канала

4. Введение направляющего стержня

5. Рассверливание костномозгового канала

6. Установка штифта

7. Ушивание кожи, установка дренажа

1. Расположение пациента. Пациент находится в положении лежа на спине, с подведенными под согнутые колени опорами. Нижние конечности располагаются таким образом, чтобы не затруднять репозицию и фиксацию перелома.

2. Разрез кожи. Кожа рассекается сразу дистальнее нижнего края надколенника, непосредственно над его сухожилием, которое разделяется по ходу волокон тупоконечными ножницами.

3. Вскрытие костномозгового канала. После продольного разделения сухожилия надколенника на две равные части они разводятся в стороны тупоконечными ретракторами. Затем полость костномозгового канала вскрывается шилом, проведенным в области бугристости большеберцовой кости.

Входное отверстие должно располагаться над расширением костномозгового канала (например, немного медиальнее бугристости большеберцовой кости) как можно проксимальнее, без повреждения передней части суставной поверхности большеберцовой кости. Вначале шило вводится под прямым углом, а затем, после прохождения через кортикальный слой, продвигается в косом направлении в полость костномозгового канала.

4. Введение направляющего стержня. В полость костномозгового канала вводится 3-мм гибкий стержень с шарообразным изогнутым наконечником, который продвигается в дистальном направлении до дистального эпифиза большеберцовой кости через место перелома под постоянным рентгенологическим контролем. Затем по направляющему стержню вводится гибкий шток со сверлящим наконечником, и полость канала расширяется до 8-10 мм.

5. Рассверливание костномозгового канала. Протяженность расширения полости канала зависит от места перелома. В настоящее время стремление к полной очистке полости костномозгового канала уступает место тенденции к отказу от этого этапа операции.

6. Установка штифта. После расширения полости костномозгового канала в него с помощью специального направителя устанавливается штифт. Длина штифта определяется еще до операции, а его диаметр должен соответствовать диаметру расширенного канала. Введение штифта выполняется вращательными движениями направителя и контролируется по нанесенным на штифт меткам.

Тщательный контроль продвижения штифта позволяет избежать дополнительного смещения костных фрагментов. При нестабильности перелома возможно применение дополнительной фиксации (здесь не показано).

7. Ушивание кожи, установка дренажа. В костномозговой канал может быть установлен активный дренаж. На сухожилие надколенника, подкожные ткани и кожу накладываются отдельные швы. При возникновении послеоперационного кровотечения дренаж, по крайней мере, на некоторое время, отсоединяется от аспирационной системы.

– Также рекомендуем “Этапы и техника остеосинтеза при переломах костей голени”

Оглавление темы “Техника операций при травме”:

- Техника репозиции шейки бедра динамическим бедренным винтом

- Этапы и техника остеосинтеза диафиза бедра штифтом

- Этапы и техника протезирования головки бедренной кости

- Этапы и техника остеосинтеза диафиза бедра пластиной

- Этапы и техника операции при переломе надколенника

- Этапы и техника остеосинтеза большеберцовой кости штифтом

- Этапы и техника остеосинтеза при переломах костей голени

- Этапы и техника операции при переломе медиальной лодыжки

- Этапы и техника операции при переломе латеральной лодыжки

- Этапы и техника операции при разрыве малоберцовой связки

- Этапы и техника операции при разрыве ахиллова сухожилия

Источник

Через 10 месяцев врач может удалить крепежные элементы с прооперированного участка. К этому времени костная ткань полностью восстанавливается, а суставы функционируют достаточно хорошо. Спустя еще две недели пациент может выполнять привычные физические нагрузки и жить обычной жизнью.

Суть остеосинтеза: что это за процедура

При остеосинтезе костные обломки фиксируются специальной металлоконструкцией. Это необходимо для того, чтобы поврежденная кость срослась быстро, правильно и надежно.

Самое главное для успешного заживления перелома — сохранить кровоснабжение обломков кости. При травме кровоток уже нарушен, а любая хирургическая операция только усугубляет положение. Остеосинтез позволяет сохранить кровоток, обеспечивает хорошую фиксацию, и при этом не является травматичной процедурой. В некоторых случаях его можно проводить, не делая дополнительных разрезов вдоль линии перелома.

При операции используют два метода фиксации:

- Шинирование. При наложении шины именно на нее ложится основная силовая нагрузка, а обломки кости уже не могут сохранять подвижность. В качестве шины используют импланты — пластины или штифты, а также аппараты внеочаговой фиксации. Когда это необходимо, врач устанавливает фиксатор, который допускает скольжение обломков кости вдоль импланта (интрамедулярный штифт) или зафиксирует их в определенном положении. При производстве имплантов используют нержавеющую сталь, титановые сплавы, аутокость и гомокость, а также полимерные рассасывающиеся материалы. При осевой нагрузке жесткость металлических имплантов такая же, как у костной ткани, но при сгибании и скручивании имплант может деформироваться.

- Компрессия. Компрессионные пластины стягиваются при помощи специальных шурупов перпендикулярно поверхности излома. При этом методе используют аппараты внеочаговой фиксации и стягивающие петли. Так костные осколки фиксируются в состояние плотного контакта, но без излишнего натяжения.

Область применения остеосинтеза

Метод остеосинтеза хорошо зарекомендовал себя при травмах следующих участков тела:

- зоны надплечья, плечевого сустава, плеча и предплечья;

- локтевого сустава;

- тазовых костей;

- ключицы;

- тазобедренного сустава;

- голени и голеностопа;

- бедра;

- кисти;

- стопы.

Показания к остеосинтезу

Неосложненные переломы не требуют проведения остеосинтеза, ведь костная ткань хорошо восстанавливается и при консервативном клиническом лечении под наблюдением специалиста.

Показания к проведению операции могут быть абсолютными — в том случае, когда остеосинтез необходим, чтобы сохранить здоровье и качество жизни пациента, и относительными.

Абсолютными показаниями являются переломы:

- локтевого отростка, с травмой сустава и суставной сумки;

- надколенника;

- шейки бедра со смещением осколков;

- пяточного сустава;

- голеностопа;

- стопы;

- берцовой и большеберцовой кости;

- ключицы.

Остеосинтез будет показан при травмах, которые невозможно вылечить консервативными методами и если врачам сложно устранить смещение костных осколков. Абсолютными показаниями являются переломы, при которых травмированы сосудистые связки, есть угроза повреждения тканей, нервных окончаний или сосудов.

Врач может использовать остеосинтез, если при консервативном лечении произошло неправильное срастание перелома или образовался ложный сустав.

Относительные показания для остеосинтеза:

- желание пациента сократить сроки выздоровления. Чаще всего это необходимо профессиональным спортсменам или военнослужащим;

- незначительное количество костных обломков;

- сильный болевой синдром при неправильном срастании перелома;

- ущемление нервов в ходе срастания перелома;

- переломы, заживление которых происходит долго и тяжело.

Противопоказания к проведению остеосинтеза:

- состояние шока;

- политравма (большое число повреждений);

- воспалительные заболевания травмированного участка тела;

- остеомиелит;

- заболевания костей – туберкулез, онкологическое поражение (также вторичные метастазы кости);

- флегмоны и абсцессы в месте предстоящей операции;

- тяжелое поражение нервной системы, органов дыхания, хронические заболевания других органов и систем;

- артрит суставов в области операции;

- онкологические заболевания крови;

- возраст пациента старше 70–75 лет.

Виды остеосинтеза

В зависимости от времени, прошедшего с момента травмы до операции, остеосинтез делится на 2 типа:

- Первичный. В этом случае «собрать» кость при помощи имплантов удается в первые 12 часов после получения травмы.

- Отсроченный. Если операция проводится спустя 12 часов после травмы.

Если был проведен отсроченный остеосинтез, это не означает, что помощь «запоздала» или что время упущено. Какой вид операции будет предпочтительнее именно для каждого случая, решает врач.

По видам доступа к травмированной кости операция может быть:

- Малоинвазивной — когда крепежные элементы можно ввести через небольшие разрезы. Так пациент легче перенесет операцию, а реабилитационный период сократится.

- Открытой. В этом случае на месте перелома делают операционный разрез.

По месту, куда накладывается крепеж, остеосинтез бывает:

- Наружный.

- Дистракционно-компрессионный. В этом случае на место перелома врач устанавливает аппарат с наружной фиксацией.

Ультразвуковой. В этом случае при остеосинтезе используют аппараты УЗ. Это гарантирует быструю фиксацию костей благодаря заполнению поврежденных каналов кости биополимерным конгломератом.

При погружном методе остеосинтеза применяются следующие техники проведения операции:

- интрамедуллярная, когда крепежная спица или шифт устанавливается в спинномозговой канал;

- накостная, когда пластины крепятся к кости снаружи;

- чрескостная, когда крепеж охватывает кость в месте перелома;

- пересадка костной ткани, когда в качестве фиксатора используется кость пациента.

Устаревший метод остеосинтеза — операция по Веберу, когда обломки кости врач фиксирует металлическими спицами и проволокой.

Какая именно операция будет проведена пациенту, решает врач. Решающее значение будут иметь данные томографии или рентгеновского снимка места травмы.

Челюстно-лицевой остеосинтез

В челюстно-лицевой хирургии при помощи остеометаллосинтеза можно устранить:

- врожденные дефекты лица или челюсти;

- последствия травм, переломов костей черепа;

- деформации костей.

Также можно изменить форму челюсти. Для этого должны быть изготовлены специальные ортодонтические конструкции. Затем врач установит их на проблемные зоны по методике краевого прилегания.

Остеосинтез при помощи ультразвука

При ультразвуковом остеосинтезе костные участки склеивают между собой при помощи ультразвука. Метод основан на явлении адгезии – межмолекулярном взаимодействии в поверхностном слое тканей. За счет адгезии происходит сцепление разнородных поверхностей тел.

При этом между обломками кости хирург размещает специальную мономерную смесь. Электрический генератор создает электромагнитные колебания, которые специальный прибор преобразует в ультразвук и направляет в зону перелома.

Мономерная костная смесь меняет свою структуру и создает конгломерат, крепко сваривающий обломки кости. При этом образуется прочный шов, сравнимый с тем, что остается при работе сварочного аппарата.

Таким образом поры и каналы слома кости заполняет биополимерный конгломерат. И между поврежденными элементами возникают надежные механические связи.

Однако ультразвуковой остеосинтез может провоцировать развитие атрофических процессов в тканях, соприкасающихся с полимером. Поэтому метод не может быть рекомендован пациентам с тяжелыми травмами и слабым иммунитетом.

Реабилитационный период

Для того, чтобы пациент максимально быстро восстановил качество жизни, реабилитационные мероприятия важно начинать на 2–3 день после того, как проведен остеосинтез. Какими они будут и как долго продлятся, определяет врач. При этом он учитывает:

- насколько сложен перелом;

- насколько сложна проведенная операция и какие конструкции были использованы;

- где находится повреждение;

- возраст, психологическое и физическое состояние пациента;

- насколько быстро идет процесс восстановления здоровья.

Программа реабилитации включает в себя физиотерапию, лечебную физкультуру, занятия в бассейне, психологическую адаптацию, возвращение трудовых навыков, массаж, полноценное питание. Пациент гораздо быстрее вернется к привычному образу жизни, если откажется от вредных привычек, даст себе возможность отдохнуть и больше времени начнет проводить на свежем воздухе.

Время реабилитации можно разделить на несколько этапов:

- Ранний. Он продолжается 2–3 недели после остеосинтеза. Далее возможна выписка пациента из стационара.

- Ближайший послеоперационный. Его проводят в последующие 2–3 месяца после операции.

- Поздний послеоперационный. Временные рамки этого этапа — 3–6 месяца с момента остеосинтеза;

- Период восстановления функций. Наступает после шестого месяца с момента операции.

После остеосинтеза пациент от 2 до 5 дней должен находиться в состоянии покоя. Организм привыкает к своему новому состоянию, место операции отекает. Справиться с неприятными ощущениями помогают обезболивающие препараты и врачебный уход. Вакуумный дренаж с места операции удаляют спустя 2 дня, швы снимают на 8–14 день, в зависимости от того, на каком участке проведена операция.

Уже с 3 дня необходимо начинать двигать прооперированной конечностью. Сначала это может быть статическое напряжение, потом — лечебная гимнастика. Это позволит улучшить ток лимфы и крови. Риск возникновения осложнений при этом уменьшается.

Сначала врач сам помогает пациенту согнуть и разогнуть конечность, выполнить вращение. Затем день ото дня нагрузку необходимо увеличивать, а в случае операции на суставах ноги ее нужно выполнять на тренажерах.

Излишняя нагрузка может привести к образованию костных мозолей. Поэтому осваивать дополнительные движения без разрешения врача запрещено.

При реабилитации пациента хорошо зарекомендовали себя:

- Лечебный массаж. Может проводиться только после дуплексного сканирования вен и исключения подозрения на тромбоз.

- Физиотерапия: КВЧ-терапия, ультразвук, электрофорез, УФ-облучение, индуктотермия, диатермия, грязелечение, парафиновые аппликации, магнитотерапия, электромиостимуляция. Лечебные процедуры могут быть назначены с третьего дня после операции.

- Занятия в бассейне. Приступать к их выполнению следует не раньше, чем спустя месяц после остеосинтеза, продолжительность занятия не должна превышать 30 минут. Важно, чтобы пациент погружался в воду до такого уровня, чтобы прооперированный участок не испытывал дискомфорта.

Социально-бытовая реабилитация. Пациенту необходимо заново учиться выполнять привычные бытовые задачи — при помощи специальных приспособлений и с учетом ограничений, постоянных или временных. Иногда приходится осваивать новую профессию, если это необходимо для сохранения здоровья и чтобы исключить возможность получения аналогичной травмы. Выработка новых привычек и освоение навыков дают хорошие результаты — после операции человек может жить полноценно и качественно.

Источник

По статистике, большинство переломов приходится на зону лодыжки ноги. Травма может возникнуть по любым причинам. Это может быть сильный удар или активное сгибание, как снаружи, так и внутри. Коленный сустав состоит из нижней и большеберцовой конечности.

Частями данного сустава являются латеральная, таранная, медиальная зоны. Некоторые части малой и большой части берцовой кости называются вилкой лодыжки. Сухожилия и таранная конечность образовывают кольцо, что позволяет нормально функционировать коленному суставу.

Особенности травмы

Человек, получив перелом коленного сустава, ощущает сильную боль. Травму можно увидеть даже без специальной диагностики. Конечность при осмотре выглядит сильно увеличенной, происходит ее деформация. Мягкие ткани также получают сильные повреждения, и на них образовывается гематома.

В том случае, если травма носит характер открытого перелома, то повреждения наблюдаются на самой коже. Как правило, в месте перелома должна быть рана, которая оголяет костную ткань сустава. При осмотре травматолога и проведении диагностики травмы пациент ощущает острую боль, также не предоставляется возможным осуществлять движения поврежденной ногой. В некоторых случаях у пациента может выявляться такая особенность, как крепитация отломков.

ЛФК после остеосинтеза большеберцовой кости способна улучшить ее функциональные особенности и оказать помощь для достижения скорейшей ремиссии.

Диагностические мероприятия

Врач, перед тем, как поставить пациенту диагноз, производит предварительный осмотр, полное обследование поврежденного органа. Также он опрашивает больного о том, какую боль он ощущает, и как была получена травма. Для того чтобы выяснить характер перелома, необходимо сделать рентгеновский снимок. Он укажет, насколько сильно деформировалась кость. Также некоторые врачи могут отправить больного на дополнительные исследования, в том случае, если сомневаются в постановке верного диагноза.

В травматологии различают несколько видов данной травмы:

- в соответствии с особенностями возникновения перелома: множественный, изолированный;

- в зависимости от того, имеется ли дополнительное травмирование связок;

- существует ли повреждение кожи;

- наблюдается ли смещение кости или отсутствует;

- целостность кольца лодыжки.

Перелом берцовой кости

Перелом берцовой кости

Также выделяется сам характер перелома, он бывает стабильный и нестабильный. В первом случае происходит только травмирование лодыжки, а во втором – наблюдается несколько переломов, при этом также повреждаются связки сустава. Также у больного может быть вывих нижней конечности ноги.

Лечение перелома

Лечить такой вид травмы должен только специалист. Не допускается самолечение или отказ от медицинской помощи.

Такие действия могут спровоцировать весьма серьезные проблемы со здоровьем. Перелом может срастись не правильно, и в дальнейшем причинять человеку сильный дискомфорт.

Травматолог вначале вводит пациенту лекарственные препараты, которые снимают болевые ощущения, а дальнейшее лечение зависит от характеристики полученной травмы:

- при отсутствии смещения и выявления изолированного вида травмы, больному делают обездвиживание ноги, как правило, используется гипсовая повязка;

- если наблюдается при переломе еще и вывих стопы, то врач сначала вправляет ее, а потом производит мероприятия по фиксации перелома;

- также может использоваться метод вытяжения, который сопровождается в дальнейшем специальными коррекционными процедурами;

- если при получении травмы возникло смещение, то необходимо произвести репозицию, ее выполняют вручную, а после фиксируют пластинами, винтами.

Самым распространенным переломом в медицинской практике является изолированный без смещения. Для его лечения больному накладывают лонгету, которая бывает двух видов, и выполняется полностью из гипса. Иммобилизация бывает V-образной или циркулярной.

После того, как врач провел все необходимые процедуры по фиксации коленного сустава, проводится дополнительное рентгеновское исследование. Оно необходимо для того, чтобы убедиться в отсутствии новых повреждений, которые могли возникнуть во время сильной фиксации гипсовой повязки.

Через некоторое время после того, как больному был наложен гипс, необходимо прикрепить специальный каблук. Он необходим для того, чтобы равномерно распределить нагрузку по всему телу. На поврежденную ногу нельзя сильно наступать, поэтому первые дни пациенту рекомендуется постельный режим.

Внимание! Лечебная физкультура способна оказать большую пользу для нормализации функционального состояния малоберцовой и большеберцовой костей. Комплекс физических упражнений обеспечивает оптимальную подвижность суставам.

Длительность восстановления после травмы зависит от степени перелома, который получил человек. В том случае, если травма носит легкий характер, то курс лечения составит около одного месяца. При сильном переломе человеку предстоит длительное лечение, которое может составлять примерно около 3 месяцев. Следовательно, человек теряет трудоспособность на срок от 12 до 16 недель. После того, как перелом срастется, необходима длительная реабилитация после перелома.

Реабилитация

Так как в первые дни больному необходимо находиться в горизонтальном положении, то нужно создать благоприятные условия для поврежденной ноги. Для этого под нее можно положить подушку или другой предмет, чтобы поврежденная лодыжка оказалась наверху. Это позволит улучшить кровообращение.

Для того чтобы быстрее восстановить функции ноги и вернуться к прежней жизни, необходимо как можно раньше начать реабилитационные мероприятия. Чтобы осуществить быстрое восстановление, нужно подходить комплексно к таким процедурам.

Лечение должно состоять из:

- приема лекарственных препаратов;

- процедур физиотерапии;

- лечебной физкультуры;

- специального массажа.

Оздоровительная физкультура поможет восстановить тонус в мышцах, увеличить мышечную массу, улучшить циркуляцию крови, а также нормализовать состояние тканей и укрепить поврежденную конечность. Помимо этого, комплекс ЛФК поможет больному избежать любых серьезных последствий, которые могут произойти после получения травмы. Комплексное восстановление после травмирования состоит из трех этапов.

Первый этап

Целью данного этапа является снятие болевых ощущений, улучшение циркуляции крови и лимфы в поврежденной конечности. Также с его помощью можно предотвратить возможные осложнения при получении травмы.

К лечебной физкультуре можно переходить только спустя определенное время, которое устанавливается, в зависимости от характера перелома.

Итак, если имеется перелом легкой степени, то к упражнениям можно приступать уже через 7 дней после того, как наложили гипс. При сильном травмировании к ЛФК можно приступать только спустя 45 дней. Перед началом занятий обязательно необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Он расскажет основные правила выполнения и даст необходимые рекомендации по типам упражнений, которые должен выполнять больной.

В любом случае обездвиженной ноге необходимы пассивные физические нагрузки. Их медики советуют делать уже на третий день, так как они не способны нанести вреда травмированной ноге.

А вот физиотерапию пациенту назначают уже на следующий день. Однако не стоит проводить данную процедуру, если у больного в гипсе имеются металлические предметы, так как при попадании лучей можно получить травму. Хотя есть научные труды, которые заявляют, что можно проводить процедуры с использованием УВЧ. Такие случаи не носят массовый характер, но для безопасности лучше воздержаться.

Второй этап

На этом этапе больной может уже передвигаться самостоятельно, при этом использовать костыли. В конце второго этапа можно полностью от них отказаться. Целью является улучшение функционального состояния тканей и ускорение регенерации поврежденной конечности. Также удается нормализовать тонус в мышечной ткани.

Задачей оздоровительной физкультуры является восстановление привычного функционирования поврежденного сустава. Для того чтобы осуществить данный процесс, необходимо применять не только общие упражнения, но также использовать дополнительное оборудование.

Можно использовать гимнастическую палку, мячики, тренажеры, которые развивают мышечную ткань нижней конечности. Также больному будут очень полезны занятия в бассейне. Это поможет поврежденным тканям расслабиться, а выполнение оздоровительных упражнений в воде не доставит сильного дискомфорта.

Больному необходимо заново учиться ходить правильно – для этого можно использовать специальный тренажер, который имитирует ходьбу человека. Также для коррекции движений необходимо применять специальную ортопедическую обувь. Она поможет правильно ходить и распределять нагрузку.

В курс физиотерапии включается обязательный массаж. Данная процедура крайне необходима – она позволяет растянуть мышечную ткань, ослабить напряжение, которое оказалось в коленном суставе. Процедуры хорошо проводить перед сном, чтобы снять повышенный тонус и тяжесть в ступнях. Также применяются процедуры УВЧ при условии, что отсутствуют металлические конструкции в ноге.

Третий этап

На данном этапе кость должна полностью срастись. Физическая нагрузка проходит уже более активно, чем прежде. Для разрабатывания коленного сустава помогут занятия на беговой дорожке. Однако бегать еще рано, но интенсивную ходьбу можно выполнять. В комплекс занятий можно включать упражнения-подпрыгивания.

Целью данного этапа является возвращение больного к привычному ритму жизни. Поврежденный сустав лучше всего фиксировать, для этого можно использовать медицинский эластичный бинт. В обувь обязательно нужно класть ортопедические стельки. Они улучшат осанку и не дадут развиться плоскостопию.

Физиотерапия на этом этапе выздоровления назначается довольно редко. Она нужна тем пациентам, у которых травма протекает с осложнениями. Массаж так же важен, как и оздоровительная гимнастика. Поэтому его следует делать ежедневно.

Врачи разрешают осуществлять полную нагрузку и активность только спустя 3 месяца. Однако в каждом случае все индивидуально, и зависит от тяжести полученной травмы.

Противопоказания к физическим занятиям

Лечебная физкультура крайне благоприятно сказывается на здоровье человека. Однако в редких случаях комплекс занятий полностью запрещен пациенту, до тех пока не нормализуется общее состояние.

Это следующие случаи:

- состояние больного весьма тяжелое;

- нестабильная травма;

- возможно кровотечение;

- происходит развитие новых образований;

- после травмы проявились хронические болезни;

- присутствует патология;

- образование гноя;

- женщины, которые вынашивают ребенка.

Возможные последствия травмы

Негативные последствия перелома могут проявиться на любой стадии протекания болезни, поэтому очень важно следить за здоровьем, регулярно посещать лечащего врача, а также систематически выполнять комплекс оздоровительных мероприятий.

Неблагоприятные эффекты

- возможное нагноение тканей;

- эмболия;

- вывих нижней конечности;

- неправильное срастание костных тканей;

- дистрофия органа;

- некроз кожных тканей;

- возможное развитие ложного сустава.

При грамотном лечении и выполнении всех рекомендаций доктора не должны проявиться негативные последствия. Поэтому пациенту важно относиться со всей ответственностью к реабилитационному процессу. При первых признаках недомогания следует обратиться к травматологу. Он сможет выявить и устранить причину появления недуга на ранних стадиях.

Комплекс лечебных упражнений

- больному нужно лечь на спину, при этом коленный сустав должен быть слегка согнутым. Сначала выполняется сгибание и разгибание пальцев. Если упражнение делается впервые, то интенсивность выполнения должна быть низкая. После можно сделать манипуляции на круговые движения колена. Важно, что все действия выполняются как на здоровой, так и на больной ноге;

- можно выполнять сидя, можно — лежа, необходимо одну конечность положить на другую. При этом нужно делать круговые движения, при сопротивлении другой ноги;

- на пол надо положить небольшого размера шарики или палочку. Задача — больной ногой при помощи пальцев осуществлять подъем данных предметов;

- для выполнения упражнения понадобится качалка. С ее помощью необходимо производить сгибание и разгибание. Упражнение здоровой нагой выполняется достаточно активно, а больной – пассивно;

- упражнение выполняется стоя. Для выполнения может подойти как гимнастическая стенка, так и подлокотник кровати. Главное — чтобы опора была устойчивой, и пациент не мог получить травму. Необходимо при помощи опоры подниматься на носочки, а затем опускаться на всю нижнюю конечность;

- для этого упражнения подойдет только гимнастическая стенка, если дома таковая отсутствует, то можно найти в любом дворе данный вид спортивного инвентаря. Необходимо подняться на 3 поручень, руки должны быть в области грудной клетки. После надо совершать аккуратные пружинистые движения;

- надо лечь на твердую поверхность, обхватить руками коленную область ног и осуществлять медленные повороты в разные стороны;

- сесть на стул, мышцы ног расслабить. Необходимо производить по очереди — сначала одной ногой, потом — другой сгибание и разгибание нижней конечности. При этом спина должна оставаться ровной;

- надо лечь на живот, руки вытянуть вдоль тела. Ноги должны быть ровными, необходимо медленно поднять их вверх, а затем делать сгибание и разгибание в области коленного сустава. При выполнении упражнения ноги не должны касаться поверхности. Они постоянно находятся в приподнятом положении.

Все упражнения выполняются 20-60 раз, в зависимости от этапа реабилитации и общего самочувствия. Быстрое лечение и восстановление зависит только от самого больного, поэтому необходимо строго выполнять предписания лечащего врача.

При первых симптомах ухудшения самочувствия необходимо обратиться за дополнительной консультацией. Гимнастический комплекс должен выполняться ежедневно, при этом все манипуляции должны быть выполнены в соответствии с технологией.

Наверх ↑

Источник