Парадоксальные движения при переломах ребер

Перелом ребра – самая распространенная травма грудной клетки, составляющая около 15% общего числа фиксируемых повреждений костей. Неосложненные переломы, при которых повреждено одно или два ребра, срастаются достаточно хорошо, не представляя угрозы для пострадавшего. Такие травмы отмечаются приблизительно в 40% случаев, а в оставшихся 60 % случаях возникают повреждения, затрагивающие плевру, легкие и другие органы. Бывают также множественные переломы ребер. Это достаточно серьезная травма, которая может явиться причиной развития плевропульмонального шока и привести к крайне опасным осложнениям. О симптомах различных видов перелома ребер и тактике лечения пойдет речь далее в статье.

Механизм получения травмы

Такая травма, как перелом ребра, может произойти при прямом ударе в область ребер, падении, чрезмерном сдавливании грудной клетки. Наиболее часто встречаются повреждения в боковых отделах грудной клетки – три из четырех случаев всех переломов ребер.

В случае множественных переломов ребер довольно часто происходит смещение костных отломков, под воздействием острых концов которых возможны повреждения легких, плевры и межреберных сосудов, чего практически не бывает при нарушении целостности одного ребра.

Механизм возникновения перелома ребра может быть прямым и непрямым.

- При прямом механизме одно или несколько ребер в месте воздействия прогибаются внутрь грудной клетки и ломаются.

При сильном ударе и большой площади травмирующей поверхности образуются двойные переломы. Их называют окончатыми, так как образуется «окно» – отделенный от общего каркаса сегмент грудной клетки.

- При непрямом механизме грудная клетка сильно сжимается, и перелом возникает по обе стороны от места воздействия травмирующей силы. Такие повреждения происходят при зажатии между двумя плоскостями, когда под воздействием большой силы образуются множественные двусторонние переломы, сопровождающиеся травмами внутренних органов – так называемая «раздавленная грудная клетка».

Особенно опасны флотирующие переломы, когда образуется отделенный от грудной клетки костный сегмент, нарушающий процесс дыхания. Это выражается во флотации грудной клетки: на вдохе сегмент западает, на выдохе – выбухает.

При окончатых переломах наблюдается «парадоксальное дыхание», при котором грудная клетка осуществляет движения, совершенно противоположенные нормальным дыхательным движениям, т.е. объем грудной клетки увеличивается не на вдохе, а на выдохе, а при вдохе, наоборот, уменьшается.

При достаточной величине «окна» не только нарушается дыхание, но и возникают маятникообразные движения (флотация) сердца и магистральных сосудов, что ведет к нарушению сердечно-сосудистой деятельности.

Наиболее опасны передние двусторонние, а также переднебоковые левосторонние окончатые переломы. Летальный исход при таких повреждениях может достигать 40%.

Симптомы и внешние признаки перелома ребер

При переломе ребер пострадавший жалуется на невозможность вздохнуть, на сильную боль в месте повреждения, которая усиливается при кашле, резких движениях и затихает только в состоянии покоя. Дыхание становится поверхностным, в его процессе наблюдается отставание грудной клетки с пораженной стороны.

Нередко в области перелома рёберной кости наблюдается болезненная припухлость.

Когда пострадавший пытается сделать глубокий вдох, возникает резкая боль, в связи с чем больной его прерывает. Этот симптом получил название «оборванного вдоха».

При пальпации, которая проводится осторожными движениями по ребрам от грудины к позвоночнику, врач в подтверждение травмы в месте наибольшей болезненности выявляет деформацию ребра в виде ступеньки.

В случае множественных переломов ребер происходит ухудшение общего состояния больного, отмечается учащение пульса, кожа бледнеет, часто становится синюшной.

Больной стремится избегать лишних движений. В некоторых случаях при пальпации отмечается и костная крепитация, проявляющаяся в виде хруста или щелчков, производимых костными отломками.

Важным признаком перелома ребра является симптом осевой нагрузки. Он определяется поочередным передне-задним и боковым сжатием грудной клетки – если ребро сломано, боль в месте повреждения усиливается.

При переломах ребер в задних отделах грудной клетки симптомы менее выражены за счет меньшей подвижности отломков во время дыхания. Кроме того, в положении лежа на спине пораженный участок частично обездвиживается, и боль утихает.

Диагностика состояния больного с переломом ребра производится с помощью рентгенографии.

Возможные осложнения

При переломе ребер, когда повреждается плевра и легкие зачастую развиваются осложнения: гемоторакс и пневмоторакс. Они появляются вскоре после получения травмы.

Если повреждаются межреберные сосуды, может начаться обильное кровотечение в мягкие ткани или плевральную полость. Так возникает гемоторакс – скопление крови между внутренним и наружным плевральными листками.

При пневмотораксе происходит накапливание воздуха в грудной клетке. Легкое сдавливается, уменьшается в объеме, происходит спад альвеол и прекращается их участие в процессе дыхания.

Когда есть подозрение на гемоторакс или пневмоторакс, проводится рентгеноскопическое и ультразвуковое исследование, берется плевральная пункция.

Спустя некоторое время с момента травмы нередко возникает еще одно опасное осложнение – посттравматическая пневмония, к которой наиболее склонны пожилые пациенты. На ее развитие указывают: интоксикация, затрудненность дыхания и иногда повышение температуры.

Усугубление симптоматики нередко происходит из-за самолечения.

Многие наивно полагают, что срастание ребер обеспечивается благодаря ограничению подвижности, что достигается перебинтовыванием грудной клетки. В итоге происходит еще большее затруднение дыхания, в легких развиваются явления застойного характера, и в результате – застойная пневмония.

Для большинства переломов ребер фиксация вообще не нужна. Исключения составляют множественные или осложненные переломы, но в этом случае любое самолечение исключено! Если своевременно не произвести лечение, то осложнения (развитие острой дыхательной недостаточности и плевропульмонального шока) могут нести опасность для жизни пострадавшего.

Травмы других важных внутренних органов – сердца, печени, селезенки, почек встречаются намного реже, но возможность их повреждения никогда не следует исключать.

Как лечить перелом ребер

Перелом ребер, как уже отмечалось, требует полного исключения самолечения. Если речь идет о неосложненном переломе, лечение, как правило, проводится амбулаторно.

Даже единичный изолированный перелом ребра сопровождается выраженным болевым синдромом, поэтому первая помощь должна начинаться с обезболивание при помощи новокаиновой блокады соответствующего межреберного нерва. Далее назначаются анальгетики в комплексе с отхаркивающими препаратами, физиотерапия и лечебная дыхательная гимнастика для обеспечения улучшения вентиляции легких.

В некоторых случаях гемоторакс и пневмоторакс проявляются не сразу. В случае подозрения на такие осложнения нужно сделать повторную рентгенодиагностику.

- Если в области между плевральными листками скапливается небольшое количество крови, то она рассасывается сама, в случае же выраженного гемоторакса требуется пункция (введение врачом под анестезией специальной иглы для удаления скопившейся крови). Иногда требуется неоднократное ее проведение.

- Если развился пневмоторакс, часто бывает достаточно сделать пункцию для устранения воздуха. В случае напряженного пневмоторакса нужно срочно обеспечить дренирование плевральной полости.

- Что касается лечения посттравматической пневмонии, то наряду с физиопроцедурами и антибиотиками, применяется лечебная гимнастика для нормализации работы легочной системы.

При переломе трех и более ребер госпитализация пострадавшего обязательна.

Первая помощь начинается с введения обезболивающих препаратов. Во время транспортировки туго бинтуется грудная клетка. У пожилых людей это делать не стоит из-за высокого риска развития пневмонии.

Лечение начинается с применения новокаиновой блокады, после чего сильная боль исчезает. Обязательным является назначение отхаркивающих препаратов, дыхательной и лечебной гимнастики.

Сращение ребер происходит в течение месяца. Если же этого не случается, ребра на 3 недели фиксируют пластмассовой шиной.

Если перелом произошел слева или справа от грудины, прибегают к скелетному вытяжению: с помощью иглы вокруг грудины проводят проволоку, обладающую антикоррозийными свойствами, и перекидывают к блоку. Вытяжение выполняют в течение двух–трех недель.

Множественные двусторонние и двустворчатые окончатые переломы требуют хирургического вмешательства, когда с помощью металлических скоб осуществляют фиксацию подвижного сегмента.

Совет врача при подозрении на перелом ребер

При оказании первой помощи пострадавшему нужно помнить, что даже одиночные переломы ребер нередко осложняются внутренними кровотечениями, опасностью травматического шока. Поэтому прежде всего у больного нужно проверить частоту пульса и измерить давление.

При шоке и в случае большой кровопотери артериальное давление у пострадавшего снижается, а сердцебиение учащается. Подозрение на развитие осложнений – показание к экстренной госпитализации!

Источник

В случае закрытой травмы грудной клетки, сопровождающейся фрагментарными (створчатыми) переломами ребер, переломами грудины, при открытом пневмотораксе возможно развитие парадоксального дыхания.

Патофизиологическая суть парадоксального дыхания при створчатых переломах ребер и грудины заключается в том, чго во время вдоха реберная створка западает и препятствует расправлению легкого на стороне повреждения и оно в отличие от здорового перестает насасывать воздух из соответствующего бронха. В него попадает лишь часть воздуха, присасываемого здоровым легким.

При

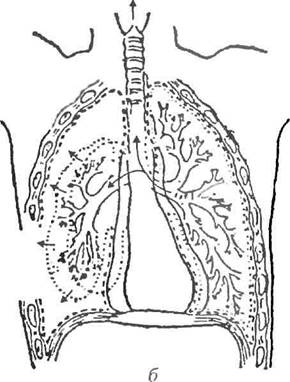

выдохе реберная створка выпячивается, легкое со стороны повреждения расправляется (со здоровой стороны — спадается) и насыщенный углекислым газом воздух из спадающеюся здорового легкого поступает не только в трахею, но и частично в легкое на стороне повреждения. При новом вдохе происходит сокращение пассивного легочного мешка на стороне повреждения и его содержимое вместе со свежим воздухом возвращается в здоровое легкое. При каждом вдохе и выдохе часть воздуха, насы-

ГЛАВА Ш. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМ

щенного углекислым газом, как бы перекачивается из сжимаемою легкого в здоровое и обратно. Количество перекачивающего газа при каждом вдохе может достигать 150-200 мл.

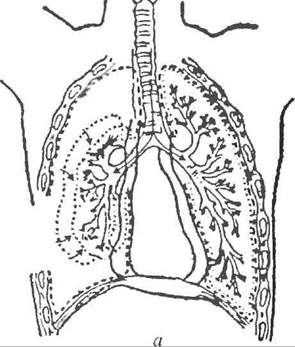

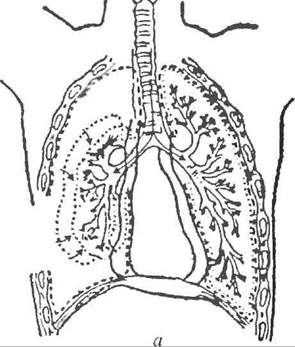

Подобное происходит и при открытом пневмотораксе (рис. 11).

Таким образом, легкое на стороне повреждения в связи с проникновением в него воздуха при выдохе и откачиванием при вдохе то немного расширяется, то спадается, совершая колебательные движения, обратные нормальному дыханию парадоксального типа, что приводит к нарастающей

Рис. 11. Механизм парадоксального дыхания и колебания средостения (по Е.Дерра): а – вдох; и – вьпох

аноксемни. Естественно, что дыхательный объем и легкого со здоровой стороны уменьшается и тем значительнее, чем больше выражены колебания (баллотирование или флотирование) средостения при дыхательных экскурсиях. Колебания средостения нарушают функцию легкого на здоровой стороне, препятствуя при вдохе его полному расправлению, а при выдохе – достаточному сжатию.

Нарушения газового обмена в легких также весьма неблагоприятно отражаются на деятельности сердечно-сосудистой системы. В связи с затруднением движения крови через спавшееся легкое возникает застой в малом круге, снижаются ударный и минутный объемы сердца и, наконец, развивается острая сердечно-сосудистая недостаточность.

При парадоксальном дыхании часто наблюдается синдром влажного легкого. Он развивается главным образом при нарушении дренажном

ГЛАВА XIII. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМ

функции бронхов и гиперсекреции бронхиальных желез, что усиливает гипоксию.

Больные испытывают чувство страха от удушья, беспокойны, пытаются сесть. Дыхание очень частое -до 40-50 в минуту, прерывистое, поверхностное, хриплое. Над легкими на фоне ослабленного везикулярного дыхания выслушивается множество разнокалиберных влажных хрипов. В связи с расстройствами газообмена иногда происходит потеря сознания и быстро может наступить смерть.

Особенно тяжело парадоксальное дыхание переносят лица пожилого и старческого возраста.

Оказание первой помощи заключается во введении обезболивающих средств и наложении давящей или окклюзионной повязки на грудную клетку, что уменьшает парадоксальное дыхание Если это мероприятие неэффективно, то следует произвести интубацию трахеи и начать ИВЛ уже при транспортировке пострадавшего.

В стационаре необходимо ликвидировать открытый пневмоторакс или обеспечить стабилизацию каркаса грудной клетки, использовав для тгого один из методов.

• Провести шелковые лигатуры за фрагменты ребер; наложить на груд-

ную клетку кусок плотного картона (поливик) так, чтобы он краями опирался на неповрежденные ребра; нити провести через эгу пластину и фиксировать на ней.

• Использовать специальные фиксирующие приспособления, пласт

массовые шины, скелетное вытяжение за грудину, экстраплевраль

ный остеосинтез ребер.

• Произвести оперативное сшивание ребер.

Если стабилизация каркаса грудной клетки не улучшает состояние больного, то его следует перевести на ПВЛ. Иногда показания к ИВЛ с частым отсасыванием мокроты возникают при влажном легком. В случаях необходимости длительной ПВЛ и санации бронхиального дерева накладывают трахеостому.

Источник

ПАРАДОКСАЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ

В случае закрытой травмы грудной клетки, сопровождающейся фрагментарными (створчатыми) переломами ребер, переломами грудины, при открытом пневмотораксе возможно развитие парадоксального дыхания.

Патофизиологическая суть парадоксального дыхания при створчатых переломах ребер и грудины заключается в том, чго во время вдоха реберная створка западает и препятствует расправлению легкого на стороне повреждения и оно в отличие от здорового перестает насасывать воздух из соответствующего бронха. В него попадает лишь часть воздуха, присасываемого здоровым легким.

выдохе реберная створка выпячивается, легкое со стороны повреждения расправляется (со здоровой стороны — спадается) и насыщенный углекислым газом воздух из спадающеюся здорового легкого поступает не только в трахею, но и частично в легкое на стороне повреждения. При новом вдохе происходит сокращение пассивного легочного мешка на стороне повреждения и его содержимое вместе со свежим воздухом возвращается в здоровое легкое. При каждом вдохе и выдохе часть воздуха, насы-

ГЛАВА Ш. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМ

щенного углекислым газом, как бы перекачивается из сжимаемою легкого в здоровое и обратно. Количество перекачивающего газа при каждом вдохе может достигать 150-200 мл.

Подобное происходит и при открытом пневмотораксе (рис. 11).

Таким образом, легкое на стороне повреждения в связи с проникновением в него воздуха при выдохе и откачиванием при вдохе то немного расширяется, то спадается, совершая колебательные движения, обратные нормальному дыханию парадоксального типа, что приводит к нарастающей

Рис. 11. Механизм парадоксального дыхания и колебания средостения (по Е.Дерра): а — вдох; и — вьпох

аноксемни. Естественно, что дыхательный объем и легкого со здоровой стороны уменьшается и тем значительнее, чем больше выражены колебания (баллотирование или флотирование) средостения при дыхательных экскурсиях. Колебания средостения нарушают функцию легкого на здоровой стороне, препятствуя при вдохе его полному расправлению, а при выдохе — достаточному сжатию.

Нарушения газового обмена в легких также весьма неблагоприятно отражаются на деятельности сердечно-сосудистой системы. В связи с затруднением движения крови через спавшееся легкое возникает застой в малом круге, снижаются ударный и минутный объемы сердца и, наконец, развивается острая сердечно-сосудистая недостаточность.

При парадоксальном дыхании часто наблюдается синдром влажного легкого. Он развивается главным образом при нарушении дренажном

ГЛАВА XIII. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМ

функции бронхов и гиперсекреции бронхиальных желез, что усиливает гипоксию.

Больные испытывают чувство страха от удушья, беспокойны, пытаются сесть. Дыхание очень частое -до 40-50 в минуту, прерывистое, поверхностное, хриплое. Над легкими на фоне ослабленного везикулярного дыхания выслушивается множество разнокалиберных влажных хрипов. В связи с расстройствами газообмена иногда происходит потеря сознания и быстро может наступить смерть.

Особенно тяжело парадоксальное дыхание переносят лица пожилого и старческого возраста.

Оказание первой помощи заключается во введении обезболивающих средств и наложении давящей или окклюзионной повязки на грудную клетку, что уменьшает парадоксальное дыхание Если это мероприятие неэффективно, то следует произвести интубацию трахеи и начать ИВЛ уже при транспортировке пострадавшего.

В стационаре необходимо ликвидировать открытый пневмоторакс или обеспечить стабилизацию каркаса грудной клетки, использовав для тгого один из методов.

• Провести шелковые лигатуры за фрагменты ребер; наложить на груд-

ную клетку кусок плотного картона (поливик) так, чтобы он краями опирался на неповрежденные ребра; нити провести через эгу пластину и фиксировать на ней.

• Использовать специальные фиксирующие приспособления, пласт

массовые шины, скелетное вытяжение за грудину, экстраплевраль

ный остеосинтез ребер.

• Произвести оперативное сшивание ребер.

Если стабилизация каркаса грудной клетки не улучшает состояние больного, то его следует перевести на ПВЛ. Иногда показания к ИВЛ с частым отсасыванием мокроты возникают при влажном легком. В случаях необходимости длительной ПВЛ и санации бронхиального дерева накладывают трахеостому.

Дата добавления: 2015-02-23 ; просмотров: 3201 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник статьи: https://helpiks.org/2-75657.html

Лечение окончатых переломов ребер

Переломы по двум линиям и более, когда образуются свободные отломки нескольких ребер, не связанные со скелетом грудной клетки, называются окончатыми. Окончатые переломы ребер ведут к крайне тяжелому состоянию больного. На это указывают многие авторы. При вдохе свободный фрагмент втягивается в плевральную полость, при выдохе, когда давление в плевральной полости повышается, свободный фрагмент выбухает.

Парадоксальные движения мобильной частью грудной клетки приводят не только к выключению части легкого из акта дыхания, но и нарушают механизм дыхания, приводят к гипоксии. У больного появляются резкая одышка, цианоз, мраморность кожи. Острые отломки ребер могут ранить плевру, легкие и сосуды. Парадоксальная подвижность «реберного клапана» в конечном итоге ведет к смещению и баллотированию средостения, а также маятникообразному перемещению воздуха из одного легкого в другое. Баллотирование средостения, приводящее к перегибу крупных сосудов сердца, и присоединяющаяся сердечная недостаточность обусловливают высокую (от 20 до 60%) летальность.

В клинике повреждений костно-мышечного каркаса на первый план выступают явления плевропульмонального шока и острой дыхательной недостаточности, обусловленные:

1) нарушением потери дыхания вследствие потери каркасности грудной клетки, травмы дыхательной мускулатура;

2) уменьшением площади газообмена за счет кровоизлияния в легочную ткань, компрессионного ателектаза легких при пневмо- и гемотораксе;

3) появление парадоксального дыхания с нарушением легочного газообмена;

4) снижением эффективности диафрагмального дыхания;

5) нарушением кашлевого рефлекса;

6) флотацией средостения, с нарушением сердечного притока и сердечного выброса. В этих случаях к дыхательной недостаточности присоединяется острая сердечная недостаточность.

Диагностика повреждений грудной клетки из-за тяжести состояния пострадавших представляет значительные трудности. Существенную помощь в оценке состояния больного и выявлении повреждений наряду с общими методами клинического обследования оказывают спирография, электрокардиография, лабораторные и рентгенологические исследования.

Рентгенологическое обследование начинали с рентгенографии грудной клетки непосредственно в реанимационном отделении, одновременно с проведением интенсивной терапии и только по выходе пострадавшего из крайне тяжелого состояния проводили рентгеноскопию. Рентгенография позволяла уточнить смещение костных отломков, топографию окончатых переломов ребер, особенно при локализации их в боковых и задних отделах грудной клетки. При центральных и передних окончатых переломах практическая ценность рентгенологических исследований уменьшается.

Рентгенография эффективна в оценке состояния легочной ткани и органов средостения, выявления газа и жидкости в плевральных полостях, диагностики ранних и поздних осложнений.

Для оценки состояния сердечно-сосудистой системы проводили электрокардиографию. Выявлены значительные изменения на ЭКГ у 44% больных в виде синусовой тахикардии, желудочковой экстрасистолии, ишемии миокарда, очагов некроза стенки желудочка. Электрокардиографическое обследование существенно дополняло клинику и помогало определить тактику при выявлении изменений со стороны сердца.

Для оценки внешнего дыхания и степени насыщения артериальной крови кислородом мы проводили спирографию и оксигемометрию при поступлении больного и в динамике. Результаты исследования показали, что при поступлении нарушение внешнего дыхания было резко выражено у всех больных. Выявлено значительное снижение дыхательного объема, жизненой емкости легких, максимальной вентиляции легких, процента насыщения артериальной крови кислородом. Полной нормализации функции внешнего дыхания к моменту выписки не происходило, оно восстанавливалось медленнее и позднее, чем улучшалось общее состояние больного.

Мы располагаем опытом лечения 347 больных в возрасте от 17 до 78 лет с повреждением костного каркаса грудной клетки, осложненным флотирующими окончатыми переломами ребер, за период с 1985 по 2002 г. Среди пострадавших было 294 мужчины и 53 женщины. Производственная травма была у 75 человек. Механизм травмы определял тяжесть, распространенность анатомических повреждений и, следовательно, исходы. Изолированная травма грудной клетки отмечена у 40% пострадавших. Флотирующие переломы на фоне повреждения костно-мышечного каркаса имели место в 53% случаев. Чаще всего (53%) повреждения каркасности грудной клетки сочетались с травмой черепа, живота, таза и конечностей. Все это чрезвычайно усложняло и без того трудную задачу выявления доминирующего повреждения.

Большинство больных были доставлены в тяжелом состоянии, 27% из них — в состоянии травматического шока.

Клинические проявления при повреждениях костно-мышечного каркаса, осложненных флотирующим окончатым переломом ребер, отличались полиморфизмом. Патогномоничным для них была флотация грудной стенки, имевшая место в 78% случаев. Парадоксальное движение в грудной клетке может возникнуть и при переломе ребер по одной линии. Считается, что при такого рода флотациях роль второй подвижной линии могут выполнять реберно-позвоночные суставы. Флотация грудной стенки в начале исследования может не проявляться, что возможно при сцеплении отломков.

Поздняя, спустя несколько часов или дней подвижность может возникнуть в результате развившейся острой дыхательной недостаточности или смещения отломков ребер.

Нами выявлено, что наибольшую подвижность фрагмент приобретает при сочетании переломов ребер с повреждениями ключицы, грудины и реберных дуг. Флотация реберно-грудинного сегмента может быть в перед-незаднем направлении, по горизонтальной оси грудины по типу качания и по продольной оси грудины.

Амплитуда флотации может колебаться от 1 до 4-6 см, при патологической подвижности более 3 см состояние пациентов становится крайне тяжелым. В 12% случаев у пострадавших с флотацией сегмента более 7 см наступил летальный исход.

Ведущее значение для определения прогноза имеет локализация флотирующего окончатого перелома ребер. Мы различаем центральные, передние, переднебоковые, заднебоковые и задние переломы ребер. По нашим данным, чаще наблюдаются левосторонние (62%), реже правосторонние (38%) повреждения. Оказалось, что наиболее тяжело протекают центральные, левосторонние передние, переднебоковые флотирующие окончатые переломы ребер. Переломы заднебоковых и задних отделов грудной клетки переносятся сравнительно легче.

Очевидной является зависимость между тяжестью состояния пострадавшего, площадью флотирующего сегмента и амплитудой его колебания. Чем больше площадь флотирующего фрагмента и амплитуда его колебания, тем тяжелее клиническое течение больных. Однако переломы ребер с большой площадью флотации, но не осложненные повреждением органов грудной клетки, протекают значительно легче, чем переломы с меньшей площадью флотации, но имеющие сопутствующее повреждение органов грудной клетки. Отсюда следует, что флотация грудной стенки в патогенезе расстройств внешнего дыхания не всегда оказывается главным и решающим компонентом.

Лечение больных с повреждением костно-мышечного каркаса, осложненным флотирующим окончатым переломом ребер, заключается в противошоковой терапии, нормализации функции внешнего дыхания и функции кровообращения, профилактике ранних и поздних осложнений, стабилизации флотирующего фрагмента.

В комплексном лечении шока важное место отводилось трансфузионной терапии, в особенных случаях — постгеморрагической анемии. Анальгетическая терапия осуществлялась различного рода блокаторами, причем наибольший эффект достигался при сочетании нескольких видов блокад. С целью нормализации функции внешнего дыхания проводили мероприятия по ликвидации пневмо- и гемоторакса.

Неоспоримое преимущество перед всеми методами топической диагностики с целью установления причин возникновения пневмо- и гемоторакса имеет лечебно-диагностическая видеоторакоскопия, которая в 47% случаев достоверно точно позволяет определить причину пневмо- и гемоторакса, устранить ее путем биполярной коагуляции, а также справиться с уже имеющимся свернувшимся гемотораксом путем секвестрации и полноценного удаления последнего. Особенно хотелось бы подчеркнуть значение видеоторакоскопии при выполнении дренирования плевральной полости у больных с флотирующими окончатыми переломами ребер, которое имеет свои особенности. При смещении отломков ребер очень трудно определить межреберные промежутки, вследствие чего возникает реальная опасность повреждения межреберных сосудов и «вдавления» реберного сегмента. Под контролем видеоторакоскопии значительно легче определить границы флотирующего сегмента и избежать ряда грозных осложнений.

Основными принципами оперативного лечения переломов ребер, как и повреждений любых других костей, являются репозиция и иммобилизация отломков. Переломы ребер лишь по одной линии не требуют специальных мер для репозиции, поскольку в силу анатомических особенностей концы их отломков обычно сохраняют между собой контакт, а срастание ребер даже с небольшим смещением по длине или поперечнику не препятствует полному восстановлению функции грудной клетки. Создать же полный покой в области переломов ребер практически невозможно, так как постоянные движения грудной клетки связаны с жизненно важной функцией — дыханием. Поэтому первой задачей специалиста в случае повреждения реберного каркаса является создание относительного покоя в местах переломов ребер.

Особенно это важно в случаях множественных переломов ребер при образовании различного типа реберных клапанов. Фиксация в этих случаях может быть достигнута различными способами (рис. 5).

Заднебоковые реберные клапаны обычно не требуют специальной фиксации, поскольку они иммобелизованы массой больного, лежащего на спине. Реберный клапан небольших размеров на передней, переднебоковой поверхности грудной клетки, как правило, может быть фиксирован мешочком с песком или посредством пилота.

Лечение скелетным вытяжением за грудинную часть ребер показано в случае множественных переломов ребер (от 7 и более, в 10 и более местах). Вытяжение за грудину осуществляется в течение 20-30 дней грузом 2-5 кг посредством пулевых щипцов, захватывающих тело грудины, и шнура, проведенного через укрепленные на раме Брауна блоки (рис. 6). При введении бранш пулевых щипцов за край грудины рассекают мягкие ткани над грудиной и во втором межреберье. Вытяжение за 1 или 2 ребра осуществляется в течение 12-25 дней грузом 1,5-2 кг с помощью проведенных перикостально толстых шелковых нитей (см. рис. 5, г). Безопаснее проводить перикостально основные толстые нити с помощью тонкой шелковой нити, предварительно заведенной под ребро большой кожной иглой. Тяга должна осуществляться строго перпендикулярно ребру. Грузы с помощью блоков следует вынести за пределы кровати.

Остеосинтез ребер спицами или стержнями имеет ограниченное применение из-за сложности и травматичности и может быть выполнен во время торакотомии, проводимой в связи с повреждением сердца, легких или сосудов.

Лечение тяжелых травм грудной клетки с помощью искусственной вентиляции легких под повышенным давлением считаем показанным при тяжелых сочетанных черепно-мозговых травмах и после лапаротомии, всегда сопровождающейся парезом кишечника и нарушением диафрагмального дыхания (см. рис. 5, 6).

Сочетание переломов ребер с переломами ключицы и лопатки можно считать типичным как по частоте наблюдения, так и по механизму травмы. Как правило, при этих повреждениях наблюдается смещение отломков, а также возникновение деформаций грудной клетки и плечевого пояса. Переломы ключицы при подобных сочетаниях возникают с большим смещением и вследствие большой подвижности плечевого пояса нередко возникает замедление консолидации в месте перелома ключицы. Лечение сочетанных переломов ребер, ключицы и лопатки наиболее трудно, так как лечение каждой локализации мешает лечению соседней.

Если наложение повязки Смирнова-Вайнштейна при переломе верхних ребер возможно, малоболезненно и не стесняет дыхание, то при переломе средних и нижних ребер или переломе ребер с обеих сторон, использование повязки становится невозможным. В этих случаях мы считаем целесообразным пользоваться отводящей металлической шиной, разработанной в Центральном институте травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, на которую в положении отведения и разгибания в плечевом суставе необходимо укладывать верхнюю конечность с поврежденной стороны. Этим достигается улучшение положения отломков лопатки и ключицы.

А.А. Вишневский, С.С. Рудаков, Н.О. Миланов

Источник статьи: https://medbe.ru/materials/khirurgiya-grudnoy-kletki/lechenie-okonchatykh-perelomov-reber/

Источник