Перелом ладьевидной кости больно

Ладьевидная кость стопы является структурной составляющей предплюсны. Эта кость слегка уплощена в передней и задней части и расположена вблизи внутреннего края стопы. При повреждениях и патологиях ладьевидной кости может нарушиться двигательная активность голеностопного сустава. Поэтому необходимо своевременно лечить все патологии костей.

Анатомическое строение ладьевидной кости

Ладьевидная кость самая маленькая среди 26 костей стопы, но играет важную роль, так как к ней прикреплено заднеберцовое мышечное сухожилие, поддерживающее свод стопы. Ладьевидная кость располагается возле кубовидной и тремя клиновидными костями, которые находятся поблизости от внутреннего края стопы.

У данной кости отсутствует зона роста, и наиболее часто она появляется в первые четыре года жизни из определенной точки окостенения на стопе. У девочек замещение хрящевых тканей костными происходит на 1 год раньше, чем у мальчиков, однако у них патологии встречаются в 5 раз чаще.

Задняя поверхность ладьевидной кости немного вогнута и соединяется с головкой таранной кости, а спереди находится суставная поверхность клиновидной формы, обеспечивающая сочленение с тремя клиновидными костями.

Строение стопы

Латеральная поверхность имеет соединение с кубовидной костью, а в медиальном нижнем вогнутом отделе кости присутствует небольшая бугристость, пальпируемая через кожу.

Характерно, что не у всех людей присутствует одинаковое число костей стопы, и в этом отделе могут образовываться добавочные костные фрагменты, которые при объединении с другими способны образовать одну кость большого размера. В некоторых случаях это способно спровоцировать развитие патологических процессов.

Добавочная ладьевидная кость, расположенная справа от прикрепленного к ладьевидной кости сухожилия, считается аномалией врожденного характера, но наиболее часто полное созревание голеностопного сустава приводит к сращиванию ладьевидной и добавочной костей с исчезновением костного фрагмента. Если отсутствует срастание, выполняется их принудительное соединение с помощью хрящевой или фиброзной ткани.

Наиболее частые патологии

Среди патологических процессов, которые вызваны разрастанием или повреждением ладьевидной кости, чаще всего встречаются следующие:

Переломы

Достаточно часто встречается перелом ладьевидной кости стопы, который классифицируется как костное повреждение в средней части стопы.

Существует несколько причин перелома:

- Прямая травма. Появляется в результате падений тяжелых предметов на стопу. При таких травмах переломы носят сочетанный характер. Поражается не только ладьевидная, но и кубовидная кость.

- Непрямая травма. Развивается в результате сильных сгибаний стопы в подошве, что приводит к сжатию ладьевидной кости между таранной и клиновидными. Такая травма может развиваться в двух вариантах: с полным или частичным отрывом кости.

- ДТП: повреждения, полученные в результате транспортных происшествий, чаще всего приводят к компрессионному перелому. При этом отсутствует смещение, а кость располагается в правильном положении.

- Усталостный перелом. Такая форма повреждения в большинстве случаев встречается среди профессиональных спортсменов (гимнастов, танцоров, фигуристов и т.д.). Кроме того, усталостный перелом может быть вызван ранними нагрузками на стопу в реабилитационном периоде после проведения интенсивной терапии.

Переломы ладьевидной кости (1 — компрессионный, 2 — отрыв горизонтальной пластины, 3 — сагиттальное направление перелома, 4 — большеберцовая наружная дополнительная косточка ближе к внутреннему краю ладьевидной кости, 5 — фрагментарный отрыв бугристости в месте прикрепления к большеберцовой мышце)

Помимо переломов, при повреждениях и растяжениях фиброзного соединения образуется свободное пространство между костями, являющееся источником болезненности при ходьбе и повышенных нагрузках на стопу. При этом учитывается, что фиброзная ткань длительно заживает, поэтому требуется полное обездвиживание пациента.

Симптоматика переломов

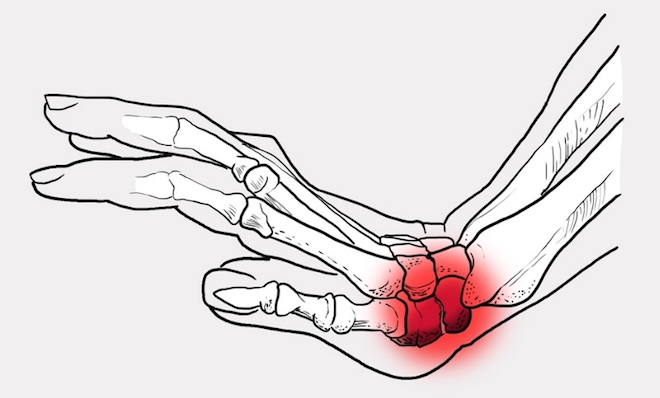

При переломах в первую очередь появляются боли ладьевидной кости, а также отек мягких тканей в месте перелома, который в дальнейшем распространяется на голеностопный сустав.

Если в результате перелома кости возник вывих (или подвывих) на тыльной стороне стопы, в месте отека пальпируется бугристость, которая заметно выпирает. При изолированных отрывах костных осколков болевая симптоматика и наиболее выраженный отек локализуются в нижнемедиальной области бугристости.

При переломе ладьевидной кости пациент старается не наступать на травмированную стопу, перенося всю массу тела на пятку. При любых нагрузках на кости плюсны возникает острая боль, отдающая в голеностоп.

Диагностика

Подтверждение диагноза основывается на результатах анамнестического опроса, визуального осмотра, жалоб пациента и пальпации поврежденной области. В сложных случаях назначается рентгенологическое исследование, сцинтиография (получение двухмерных изображений в результате введения радиоактивных изотопов в организм), МРТ и КТ.

Визуальные признаки повреждения ступни

Лечение

Лечение переломов ладьевидной кости обусловлено тяжестью повреждения. При закрытых переломах, не осложненных смещением костных фрагментов, рекомендуется наложение циркулярной гипсовой повязки с обязательным моделированием нижнего свода стопы. Помимо этого, врач устанавливает специальный супинатор для предупреждения уплощения свода стопы.

При переломах со смещениями выполняется первоначальная репозиция костных отломков, в ходе которой может быть применен как общий наркоз, так и местное обезболивание. При репозиции ногу сгибают в колене, а стопу располагают в горизонтальном положении. Для более корректного выполнения к репозиции привлекаются не менее двух врачей.

Сочетание вывихов и переломов ладьевидной косточки предусматривает использование специальной конструкции в виде спиц из медицинской стали, одна из которых выводится сквозь кость пятки, а вторая – через головки плюсны. Этот способ лечения выполняется с использованием общего наркоза.

Срок лечения переломов зависит от тяжести повреждения. В среднем восстановительный период занимает от 6 до 9 недель, а при необходимости выполняется иммобилизация поврежденной конечности. Лечение и восстановление проводится под регулярным рентгенологическим контролем.

Для эффективного восстановления функциональности стопы после повреждений важна ранняя диагностика и своевременное лечение. При этом важно учитывать, что все кости ступни взаимосвязаны между собой и если эта система нарушается, то сбой отмечается во всем суставе. Врачи крайне редко принимают решение о полном удалении поврежденной кости, так как это может привести к искривлению и деформированию стопы.

Болезнь Келера

Эта патология характеризуется несколькими стадиями некротических поражений ладьевидной кости. В медицинской практике это заболевание классифицируется как остеохондропатия, при развитии которой под воздействием негативных проявлений костные ткани постепенно разрушаются, а затем достаточно медленно восстанавливаются.

Рентгеновский снимок поражения кости при остеохондропатии

Заболевание чаще всего развивается в юношеском и детском возрасте, в основном у девочек. У взрослых болезнь Келера 4 стадии встречается крайне редко. В ходе нарастания негативной симптоматики происходит снижение кровотока, что ведет к кислородному голоданию тканей и недостаточному поступлению веществ, обеспечивающих нормальное функционирование сустава.

Причины болезни

Основными причинами развития остеохондропатии могут стать следующие состояния:

- систематическая травматизация нижних конечностей;

- нарушения работы эндокринных желез (диабет, тиреотоксикоз, гипотиреоз и т.д.);

- наследственная предрасположенность;

- ношение тесной неудобной обуви и плоскостопие.

Тиреотокикоз (диффузный токсический зоб) способен спровоцировать развитие остеохондропатии

Начальная стадия заболевания может протекать бессимптомно, при этом поражаются сразу обе ноги. Боли возникают только при повышенных нагрузках на переднюю часть стопы, однако по мере прогрессирования остеохондропатии боль носит постоянный характер.

В месте разрушения костных тканей появляется отечность, а ношение обуви с плоской подошвой или ходьба босиком сопровождается ярко выраженной болевой симптоматикой. Средним сроком прогрессирования болезни считается 2-3 года. В дальнейшем боль может постепенно снижаться, а поврежденные ткани медленно восстанавливаются. При этом следует учитывать, что при поражении сочленений боли возобновляются с новой силой.

Симптоматика

Выраженность симптоматики заболевания зависит от типа остеохондропатии:

- Патологии 1 типа развиваются у детей 3-7 лет. При этом мальчики болеют гораздо чаще. При этой степени заболевания поражение тканей сопровождается опухолью сустава, болезненностью в месте воспаления, односторонней хромотой и затруднениями передвижений. Эта стадия длится не более 12 месяцев.

- Болезнь 2 типа характерна для девушек 12-15 лет и, как правило, носит двухсторонний характер. В этом случае появляется дискомфорт во время ходьбы, боли и хромота. Длительность течения этой стадии в среднем составляет 1 – 2 года.

В зависимости от того, насколько разрушена кость, а также опираясь на симптоматику и диагностику, врач назначает дальнейшую терапию для того, чтобы сохранить и восстановить функциональность сустава.

Диагностика и лечение

Подтверждение остеохондропатии основывается на анамнестических данных и тщательном анализе рентгенологического исследования.

Лечение предусматривает обязательное использование гипсовой повязки, что позволяет снизить нагрузку на сустав и обеспечить максимальную поддержку и фиксацию стопы. Средняя продолжительность ношения повязки составляет около 1, 5- 2 месяцев.

Добавочная ладьевидная кость

Появление добавочной ладьевидной кости является дополнительной проблемой, которая наблюдается не у всех людей, а только при разрастании этой кости в результате нарушений фиброзного соединения добавочной и основной ладьевидной кости. Подобное состояние может быть вызвано повреждениями этой области.

Разросшаяся дополнительная ладьевидная кость способна привести к механическому травмированию стопы в результате того, что задняя большеберцовая мышца ног при ходьбе подтягивает добавочную ладьевидную кость, чтобы увеличить амплитуду движений. При этом фиброзные ткани длительно заживают, что обусловлено постоянным движением.

Симптомы

Основным проявлением этой патологии является боль. При случайном обнаружении во время рентгенологического обследования дополнительной кости, которая не беспокоит пациента, специфического лечения не требуется. Как правило, боль локализуется на внутренней области ступни и усиливается при ходьбе.

Диагноз

Диагноз ставится на основании анамнеза и медицинского осмотра. При необходимости назначается рентгенологическое обследование, которое чаще всего подтверждает наличие повреждения добавочной ладьевидной кости и ее повреждения, что обусловлено травмой.

Лечение

При болезненности и рентгенологически подтвержденной диагностике рекомендуется гипсовая иммобилизация стопы или ношение специальной фиксирующей шины. Это обусловлено необходимостью обездвиживания фиброзного соединения.

Иммобилизация стопы с помощью шины

При сильных болях назначаются НПВС, к которым относятся Диклоген, Индометацин, Кетотифен, Вольтарен и т.д. После купирования болей прием НПВС нецелесообразен. В дальнейшем для снижения нагрузки на свод стопы и предупреждения обострений рекомендуется использование супинаторов.

В большинстве случаев при добавочной ладьевидной кости используется традиционная терапия и только в крайнем случае, при отсутствии положительного эффекта и сохранении болевой симптоматики, рекомендуется хирургическое вмешательство.

Наиболее распространенным оперативным способом лечения при патологиях кости является операция Киднера. В ходе ее выполнения производится небольшой надрез, через который удаляется дополнительный отросток. При этом заднеберцовое сухожилие плотно прижимается к ладьевидной кости. В послеоперационном периоде стопа и голеностоп иммобилизируются.

Для снижения риска переломов и различного рода травм в области стопы и ладьевидной кости необходимо внимательное отношение к состоянию нижних конечностей. Важно правильно подобрать обувь, лучше всего из натуральных материалов, которые обладают хорошим влаго- и воздухообменом.

Исключаются повышенные нагрузки на стопу, следует нормализировать питание, исключив из него высококалорийные, соленые и жирные продукты. Достаточно хороший эффект наблюдается при ножных ваннах с добавлением морской соли и целебных трав (ромашки, череды и т.д.).

Необходимо помнить, что при любых неприятных ощущениях в ступнях, особенно если они сопровождаются болевой симптоматикой, ограничением подвижности и отеками, нужно незамедлительно обратиться в медицинское учреждение для консультации с врачом. Адекватная терапия назначается только после тщательной диагностики. Самостоятельное лечение может привести к различным осложнениям.

Источник

Травмирование костей запястья нередкое явление в практике врачей – травматологов. Это часть руки является мобильной по причине сложного анатомического строения. Перелом ладьевидной кости является одним из самых трудных повреждений, так как она отвечает за координацию движения запястной части. Особенности ее функционирования и локализации обуславливают трудности, возникающие в процессе реабилитации. Подробнее о строении, расположении, видах травм и их лечении далее в статье.

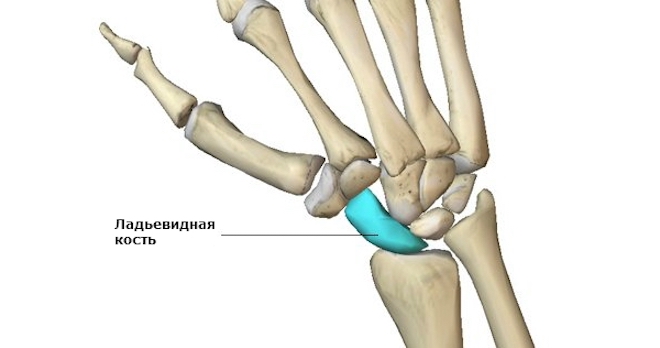

Анатомические особенности кости

Запястье руки состоит из 8 костей, соединенных друг с другом связками. Такое сложное строение делает кисть подвижной и дарит ей возможность совершать сложные, тонкие движения. Ладьевидная кость располагается между диафизом локтевой и лучевой. Находится со стороны большого пальца. Почему ее травмы так опасны:

- Расположение обуславливает слабое кровоснабжение. Это значит, что в случае перелома, кода возникает сильная отечность, кровь почти перестает поступать. Отсутствие снабжения кровью грозит развитием множества осложнений: длительная реабилитация, медленное заживление и даже некроз окружающих мягких и костных тканей.

- Переломы имеют внутрисуставный характер. Подобная разновидность костных повреждений является самой опасной, грозящей множеством последствий. Среди них есть нарушение подвижности и координации кисти руки, постоянная болезненность, высокий риск развития воспалительных процессов.

Интересный факт! Данную кость можно легко прощупать. Она находится в промежутке между сухожилием, ведущим к большому пальцу и отводящей мышцей. В этом промежутке есть небольшая впадина, где она находится.

Причины

Причиной перелома является падение на вытянутую руку с упором на ладонь. Природа защитила хрупкие кости кисти окружающими структурами и фасциями (защитными оболочками). Но в момент падения на вытянутую руку, упор смещается в сторону большого пальца. Связки и мышечные структуры приходят в состояние сильного напряжения, оставляя кость незащищенной. Механическое воздействие собственного веса при падении достаточно для того, чтобы сломать ее. Еще одна возможная причина такой травмы – это удар об твердую поверхность без падения. Отсюда можно выделять несколько групп риска для получения такого типа повреждений:

- Спортсмены (боксеры, легкоатлеты, велосипедисты, хоккеисты и т.д.). Любая активная деятельность связана с риском травмы. Активные движения как в верхнем, так и нижнем поясе, могут стать причиной травмы.

- Пожилые люди. Снижение функциональных характеристик костной ткани, нарушение крупной моторики тела приводят к значительному повышению рисков.

Виды переломов

Есть несколько оснований для классификации. Чтобы разработать стратегию лечения, необходимо проанализировать характер повреждения, наличие осложнений и сопутствующих травм, определить пораженную область. Итак, по характеру выделяют:

- Стабильные. Имеют ровную, поперечную линию излома.

- Нестабильные. Линия излома имеет форм зигзага или проходит вдоль кости, поражая все ее локальные отделы, или проходит по диагонали и т.д. К нестабильным также относят травмы с образованием осколков кости и их смещением.

По локализации повреждения выделяют:

- Перелом средней трети.

- Проксимальной трети.

- Бугорка.

В зависимости от типа повреждения выделяют:

- Подвывихи. Их сложно диагностировать ввиду отсутствия четкой клинической картины. Характеризуется увеличенным расстоянием между ладьевидной и полулунной костью.

- Переломы. Полные повреждения разной этиологии. Различаются по локализации и характеру.

- Старые переломы. Диагностируются с помощью рентгенологического снимка. Их характерными особенностями являются патологические варианты сращения (например, ложный сустав), измененное положение относительно других костей, неровный край и т.д.

Перелом ладьевидной кости без смещения

Отсутствие смещения отломков в большинстве случаев гарантирует благополучное восстановление целостности и полноценного функционирования кисти руки. Лечащий врач редко назначает оперативные меры для лечения таких случаев. В терапию входит ношение фиксирующей повязки (лангетка, гипс, ортез). Характеристики данной травмы:

- Имеет закрытый тип.

- Имеет совокупные повреждения близлежащих тканей и костей.

- Восстановление проходит в непродолжительном временном промежутке.

- Не создает серьезных осложнений.

Перелом ладьевидной кости со смещением

Смещение является фактором, значительно осложняющим построение стратегии терапии. Слабое кровоснабжение данной кости создает сложные условия для сращения и регенерации тканей. Поэтому медики в таких случаях склоняются к применению оперативных мер по сопоставлению фрагментов и их фиксации. При закрытых переломах предпринимаются попытки по вправлению. Если не получается, то проводится репозиция костной ткани. Каким образом осуществляется лечение:

- Фрагменты совмещают и фиксируют при помощи спиц, винтов. После операции пациенту фиксируют запястье с помощью гипсовой повязки или пластикового ортеза сроком на 2,5 – 3 месяца.

- Есть еще один варианта по восстановлению целостности. Это взятие донорского участка кости и его совмещение.

Краевой перелом

Данный тип повреждения отличается от перелома со смещением тем, что фрагменты кости отрываются от основной части кости. Оперативным путем медики совершат попытки по их совмещению, но если это становится невозможным, то приходится их удалить. В случае, если осколки остались в тканях, то они причиняют больному сильную боль и ограничивают моторные функции кисти.

Оказание доврачебной помощи

Как понять, что случился перелом костей запястья? Так как сложно диагностировать наличие таких повреждений, необходимо внимательно отнестись к любым симптомам. Существуют следующие признаки перелома ладьевидной кости:

- Простреливающая боль в области основания большого пальца. Особенно проявляется при попытке совершить движение ил взять в руку предмет.

- Снижение моторных возможностей запястья и кисти руки. Повреждение кости влечет ограничение амплитуды движений или вовсе невозможности совершить их. Нарушается координация, так что одним приемом, чтобы проверить себя на эту травму, является взятие карандаша с плоской поверхности с помощью большого и указательного пальца. Если возникают трудности с выполнением этой операции, это указывает на перелом.

- Со временем в области травмы возникает отечность, которая нарастает. Нередко, при переломах возникают гематомы, но она плохо снабжается кровью, поэтому признаком повреждения является опухание запястья. Однако повреждение ладьевидной кости запястья редко бывает изолированным. Чаще всего он сопровождается травмами полулунной и других костей кисти, лучевой и вплоть до плечевого сустава. Поэтому возможны кровоизлияния в области основания лучевой кости, плече и т.д.

- Наличие внешней деформации. Если травма закрытая, возможно под кожей будет ощущаться при пальпации и визуальном осмотре неровность в этой области. Стоит отметить, что наличие деформации не обязательно и ее отсутствие не значит, что перелома нет.

Если большинство из этих симптомов совпало, то следует последовать действиям согласно следующему алгоритму:

- В случае сильной боли, дать анестезирующие средства из подручной аптечки.

- Если имеет место открытая травма, рекомендуется обработать ее антисептиками (йод, зеленка, перекись водорода, хлоргексидина биглюконат, спирт, крепкий алкоголь). Если обработка проходит с помощью йода или зеленки, нет необходимости заливать их в полость раны. Необходимо обработать лишь ее края. После обработки рекомендуется наложить асептическую повязку (ткань, пропитанная лекарственными и дезинфицирующими средствами). В случае неимения таких средств, подойдет чистая ткань.

- Обездвижить запястье. Это поможет избежать негативных последствий и ускорить восстановление. Помимо прочего, иммобилизация снижает болезненные ощущения.

Но перед выполнением действий из этого алгоритма, необходимо вызвать неотложную медицинскую помощь.

Лечение перелома ладьевидной кости

В зависимости от типа, характера, локализации и сложности, врачи выбирают разные методики терапии. В некоторых случаях требуется особый подход к выбору лечения. Об этом далее в статье.

Застарелый несросшийся перелом ладьевидной кости

Причинами данной патологии выступают:

- Несвоевременное обращение к врачу.

- Неправильное совмещение отломков при лечении.

- Физиологические особенности.

Какие методы призваны исправить этот дефект:

- Применение костной трансплантации.

- Применение методов физиотерапии и упражнений ЛФК для восстановления кровоснабжения участка.

- Операции по репозиции кости.

Ложный сустав после перелома ладьевидной кости

Несросшийся перелом может перерасти в ложный сустав. Такая патология негативно сказывается на функциональности запястья и требует незамедлительного лечения. Как устраняется этот дефект:

- Проводится операция по удалению участков разросшейся фиброзной ткани.

- После ее удаления необходимо совместить участки кости с помощью спиц и наложить фиксирующую повязку.

Хирургическое лечение перелома ладьевидной кости

Оперативные меры, применяемые при переломах ладьевидной кости кисти таковы:

- Совмещение и фиксация отломков с помощью спиц.

- Имплантация донорского участка кости.

- Удаление отломков.

- Устранение последствий травмы: сшивание поврежденных сосудов, восстановление нервов и мышц.

Сроки лечения перелома ладьевидной кости

Сроки лечения перелома ладьевидной кости находятся в пределах 3 – 3,5 месяца. Эти сроки учитываются при не осложненных переломах и отсутствии оперативного вмешательства. После операции срок увеличивается в среднем на 2-3 недели.

Осложнения

Из – за специфику анатомического строения, перелом нередко сопровождается серьезными осложнениями. Среди них выделяют:

- Ложный сустав.

- Полная или частичная обездвиженность запястья.

- Некроз тканей и последующая ампутация.

- Воспалительный процесс.

Реабилитация

В реабилитацию на первых этапах лечения относят ношение фиксирующей повязки. Считается, что ортезы выполняют реабилитирующую функцию лучше, нежели гипсовые повязки. Какие функции выполняет ортез:

- Снимает болевой синдром.

- Помогает сохранить обездвиженность поврежденного участка.

- Улучшает кровообращение.

Изготовление ортеза осуществляется индивидуально для каждого пациента, по отдельности на правую или левую руку. Конструкция позволяет коже дышать и снижает вероятность возникновения раздражения и высыпаний на коже.

После длительного ношения фиксирующей повязки, возникает необходимость в восстановлении двигательной функции руки. Для этого подключают методы физиотерапии и лечебной физкультуры. Основная часть упражнений, выполняемых с целью восстановления моторики ладони, направлена на движение пальцами. Особенно важно являются вращательные и сгибающие движения большого пальца. Остальные пальцы руки также тренируются. Спустя несколько недель после ношения гипса, разрешается подключить к занятиям ручной эспандер. Он помогает оказывать постепенную нагрузку на все мышечные группы запястья, улучшать кровообращение. Помимо ЛФК, лечащий врач назначает методы физиотерапии. К их функциям относятся улучшение кровоснабжения поврежденного участка, поддержание мышечного тонуса и профилактика атрофии. Также физиотерапия направлена на борьбу с отечностью.

Какие методы она включает:

- Электрофорез.

- Магнитотерапия.

- Лечение грязями. Лечебная грязь имеет особый состав, позволяющий извлекать из тканей лишнюю жидкость. Так осуществляется действие против отеков.

- Массаж. Сохраняет мышцы в тонусе без оказания нагрузки.

Последствия

Даже правильное лечение и соблюдение рекомендаций врача могут не оберечь пациента от возникновения последствий. Сюда относят:

- Артроз. Заболевания суставов, связанные с нарушением их структуры и функциональности.

- Некроз тканей. Из – за анатомических особенностей существует риск отмирания тканей кости. Без внимания пациента и врача некроз может стать причиной сепсиса крови.

- Патологические варианты сращения.

- Изменение внешнего вида конечности, потеря чувствительности и нарушение моторики.

Источник